论知识产权有效性的可仲裁性

刘冰心

一、知识产权有效性争议提交仲裁问题的提出

(一)可仲裁性释义

国际商事仲裁自产生之日起,便行使着解决一般国际商事争议案件的职责,并在非诉讼方式解决国际商事争议的方法中占有重要的地位。知识产权作为现代社会发展的隐形财富,在经济发展中发挥着重要作用,产生国际商事纠纷的案件也会随之增多。但是,用仲裁的方式解决国际知识产权争议的案件数量在知识产权纠纷案件中所占的比例很有限[1]。究其原因是因为知识产权权利性质的特殊性,以及其主要涉及相关国的公共政策,因此对于涉及知识产权的争议是否可以提交仲裁,国际性条约以及各国立法,都未能对其进行准确的释义[2]。但各国的共同做法是凡是关于公共政策的争议事项或是涉及公权力的争议事项,通常是不允许通过具有私权救济性质的仲裁方法来解决的,而是交由国家司法机关专属管辖[3]。在国际商事仲裁中,根据应适用的相关法律,案件所涉及的争议事项可以通过仲裁来解决,案件就具有可仲裁性,争议事项不可以通过仲裁方式来解决的就不具有可仲裁性。1923年的《日内瓦议定书》第 1条规定:“应将仲裁事项限制在商事问题或者其他可以利用仲裁方式解决的问题。”该规定比较笼统,并且最后条款允许缔约国作出商事保留。1927年的《日内瓦外国仲裁裁决执行公约》并没有在可仲裁事项的规定上有新的发展,因此可仲裁性问题仍然没有确切的释义。1958年的《关于承认及执行外国仲裁裁决公约》(或称 《纽约公约》)第1条第3款规定:“各缔约国可以声明本国只对根据本国法律属于商事的法律关系,无论是否为合同关系所引起的争议,适用本公约。”该公约明确在判断争议事项的可仲裁性时,将仲裁事项是否可以提交仲裁留待国内法解决。由于各国对公共利益的理解不同,因此争议事项的可仲裁性在内涵和范围上有很大差异。

(二)知识产权有效性释义

知识产权有效性是指权利人享有的知识产权是否合法的问题。从产生方式来看,知识产权是由国家相关行政部门授权个人独自专享的一种社会垄断权,因而涉及一国的公共政策[4]。虽然《与贸易有关的知识产权协议》(《TRIPS协议》)将知识产权的性质定位在民法领域的私权上,而且《TRIPS协议》在后续条款中也重申了给予每项知识产权以必要保护,但在每个条款后都规定有例外情况,表明对知识产权的保护应该进行一定限制,而在衡量此限制的标准时,该协议所持的态度是不应损害权利人的合法权益,也不应损害第三人的权益[5]。因此,这些规定在充分体现了知识产权私权本质的同时,又具有对公共利益的平衡。不管是国内法还是国际公约,都把关于知识产权立法的宗旨放在知识产权权利的保护和公共利益的协调之上。知识产权有效性很少提交仲裁方式解决,除了因为知识产权有效性涉及到公共政策以外,还因为仲裁是一种私人直接协调解决纠纷的方式,是独立于公权力之外的一种私力救济途径,它自身的许多特点使得对社会公共利益的担心成为必要。学者们认为,当事人在仲裁制度中以意思自治原则行事,因其趋利性很可能会达成损害社会整体利益的协议,而仲裁裁决的终局性更有可能会使这种损害变得难以弥补[6]。因此,承认知识产权有效性具有可仲裁性,需要解决仲裁私力救济性质与国家公共政策之间的矛盾。

二、知识产权有效性争议提交仲裁的必要性

从各国的立法和司法实践看,知识产权有效性纠纷的可仲裁性正在逐步被一些国家所接受。究其原因,主要是涉及到知识产权私权的性质被强调和仲裁解决争议所发挥出来的优势被认可,各国的立法和司法实践在解决知识产权的可仲裁性问题上,都表现出承认和放宽的态度,因此,知识产权有效性纠纷被很多国家的仲裁承认与执行,并将与知识产权契约性纠纷和知识产权侵权纠纷一样,被各国的仲裁制度所接受。

(一)国外对知识产权有效性仲裁的实践

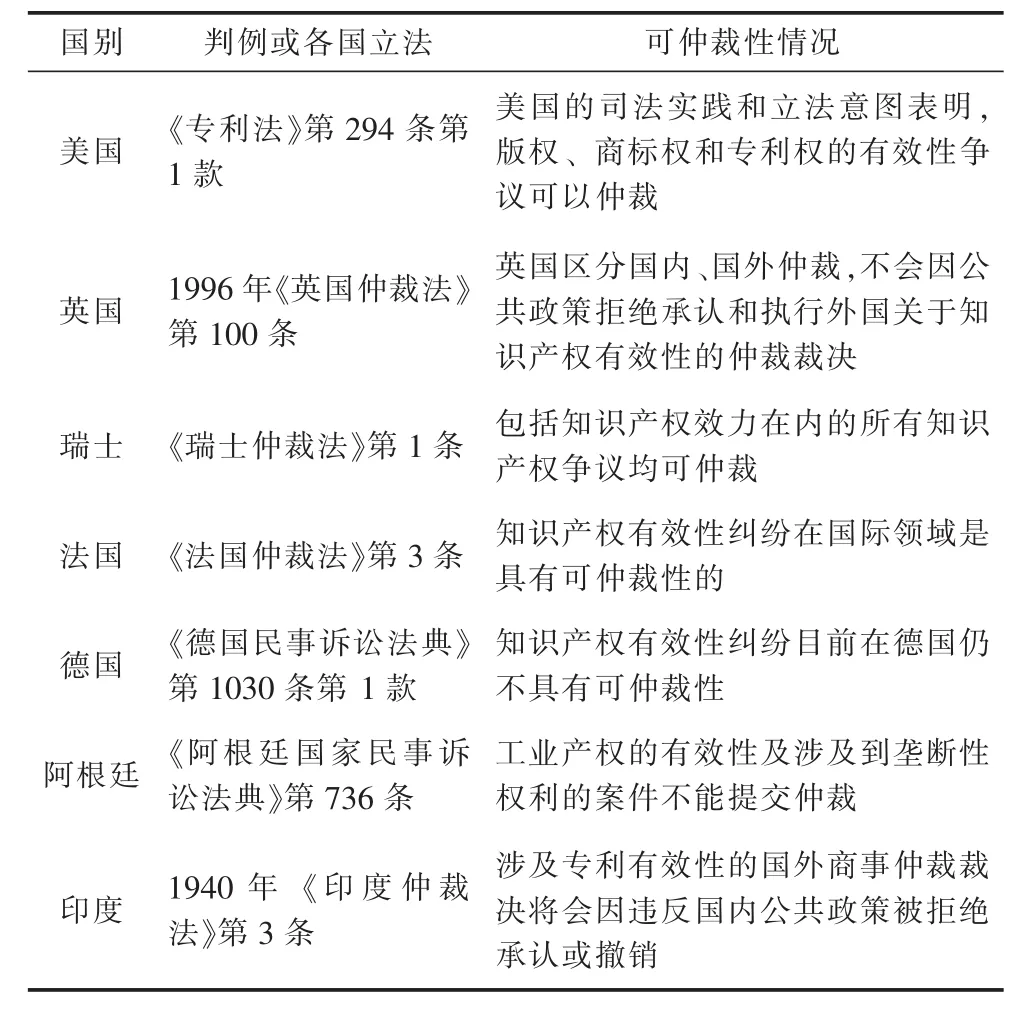

表1 国外立法或司法实践对知识产权有效性仲裁的情况分析

从表1看出,英美法系国家在一些知识产权案件中遵循实用主义的宗旨,认为知识产权有效性和其他可仲裁性事项一样,是可以提交仲裁的。在解决知识产权有效性的行政性质和仲裁方式的私力救济的矛盾上,英美法系国家尤其是美国,在知识产权提交仲裁的司法实践中,突破了知识产权有效性中所蕴含的国家公权力和私力救济的有效性之间的逻辑矛盾,主张不论是双方当事人直接因知识产权效力产生争议而提交仲裁,还是争议双方就知识产权侵权或契约争议提交仲裁,在仲裁过程中追溯到需确认知识产权的有效性,只要是平等主体之间而不是私人与国家主管机关就知识产权有效性发生的争议,在理论上都是可以作为仲裁事项的[7]。在立法态度上,如《美国专利法》第294条第1款明确规定了专利争议效力的可仲裁性,但是把专利效力的可仲裁性限制在是由合同引起的争议。在司法实践方面,美国也有将知识产权有效性提交仲裁的案例。如在星期六晚邮报诉Rumbleseat出版公司案中,联邦法院裁定有关版权有效性的争议可以仲裁。又如在俏皮苏珊产品公司诉Allied古英语股份有限公司案中,联邦最高法院裁定在美国商标权的有效性争议可以提交仲裁。美国作为判例法国家,这些知识产权有效性提交仲裁的案件为以后知识产权有效性在美国可以仲裁提供了依据。为完善知识产权仲裁制度,推动各国知识产权有效性可仲裁的发展,只有探寻美国做法的动因,才能确定知识产权有效性可仲裁的合理性,或是在何种程度上合理。

在各国的司法实践中,瑞士在对待知识产权有效性争议的可仲裁性问题上,相较于美国,瑞士不管是立法还是实践都走得更远。例如,《瑞士仲裁法》第1条规定:“一切可成为协议解决内容的民事或商事问题,均可提交仲裁”,而在实践中其认为包括知识产权有效性在内的争议均可提交仲裁[8]。在承认和执行国际商事仲裁方面,瑞士不会以公共政策的理由来拒决承认关于知识产权有效性争议提交仲裁的裁决,并会配合裁决变更知识产权行政登记。

德国和法国是大陆法系国家,由于国内的成文法法律理论体系比较健全,知识产权有效性具有公共性的观念比较牢固,涉及到公共政策的问题不会轻易让步。而知识产权有效性不仅关系到公众的利益,还关系到确定知识产权有效性的公权力的权威。专利、商标等所具有的专有权是在国家的授权许可下,是在国家公权力的保障下,法律赋予知识产权权利人的专有权利,所以仲裁这种解决商事纠纷的私力救济方式,很难撼动公权力的权威。如果知识产权有效性准许提交仲裁,也就是认为当事人自由选择组成的仲裁庭可以对国家许可的行为进行评判,无疑是对国家公权力的否认,所以知识产权有效性是否可以仲裁在这些国家的立法和实践举步维艰。但从各国对公共政策解释的变化,以及可仲裁事项的范围有所扩展、仲裁解决商事纠纷的影响不断扩大可以看出,知识产权有效性有了可以提交仲裁的迹象。

阿根廷和印度是经济后发国家,对于知识产权是比较重视的,因此立法否认了知识产权有效性争议的可仲裁性。国家不愿意把知识产权是否有效这个问题交予国际上的争端解决机制,所以在知识产权有效性是否可以仲裁这个问题上,这些国家的做法比较保守,并且很多国家对知识产权有效性的国际仲裁裁决也拒绝在国内承认和执行。

(二)知识产权有效性提交仲裁的理论分析

为在理论上解决仲裁裁决效力的相对性和知识产权有效性的公共效力之间的关系,美国和大陆法系国家对这一问题采用了不同解释。美国扩大理解仲裁私力解决方式,将仲裁方式延伸为准行政解决方法,将仲裁提升为公共政策的实施机构的性质[9]。从美国的实践来看,就是在承认仲裁裁决具有相对性效力的同时,知识产权行政主管机关作出的行政授权行为也服从于仲裁结果,并以此做新的行政行为,使仲裁裁决具有对世效力[10]。这种做法无疑是使私力救济的仲裁方式干涉了行政部门的公权力。美国认为这样做是合理的,因为知识产权仲裁与传统财产仲裁相比,知识产权只是多了特殊的公示效果的行政程序,知识产权从本质上说属于私权性质,知识产权是从民事权利中衍生出来的一种权利,其私权性也是其归属于民事权利的依据。与其他的私权来源于权利人的出生等法律事实,该权利的获得是不言自明的,不需要国家行政机关通过公权力授权,把知识产权的注册登记看成是一种公示效果,该权利并不因此行为就具有了公权的性质,所以,当事人可以通过意思自治约定将知识产权有效性的争议提交仲裁解决。从知识产权的私权性质上看,行政机关的登记和注册行为只是起到公示并具有对世效力,并不是公权力对知识产权权利的赋予,也无关公权力的权威性。知识产权是否具有效力以及谁享有知识产权权利均来自于权利人本身,因此,行政主管机关有义务根据仲裁裁决对知识产权进行变更登记,从而使仲裁裁决具有对世效力。

随着社会发展,德国将公共政策的范围已缩小到 “只有在极端情形下违反德国强行法才构成违反公共政策”。因此,平等主体之间关于知识产权有效性的争议自然可以归结为双方的私权自由处分之上,涉及到的公共利益并非是在极端情形之下,因此可以将知识产权有效性争议提交仲裁解决,但仲裁裁决只在当事人双方之间发生效力,行政机关不会因此改变行政授权行为,防止了仲裁裁决对国家公权力的干预。那么,在知识产权的对世效力上就产生了仲裁裁决与行政注册效力上的矛盾,为了解决这一问题,如法国就只是在国际仲裁领域承认和执行知识产权的有效性仲裁。这样,在国内的公共政策与国际义务发生矛盾时让位于国际义务也符合一般国际习惯。

三、仲裁解决知识产权有效性争议的适裁性

尽管世界各国的具体做法不同,但不管是完善仲裁制度、提升仲裁地位,还是扩大解释公共政策,各国对争议事项可仲裁性的实践和立法态度都呈现出逐渐接受知识产权有效性可以提交仲裁的趋势,这为知识产权有效性在国际仲裁领域内可以提交仲裁提供了理论依据。一些走在前沿的国家通过不同的变通做法,使得知识产权有效性仲裁裁决和行政部门对于知识产权有效性的公示权威的冲突和矛盾也得以解决。各国的实践表明,将知识产权有效性争议提交仲裁是一种最优的非诉讼争议解决方法。

(一)知识产权自身特点决定知识产权有效性适宜仲裁

知识产权自产生以来就与公共利益性密切相关,因此世界各国都会基于对国内知识产权保护和对知识产权的充分利用,把知识产权作为一种技术垄断的手段。而法院虽然是司法独立并保持着中立公正的立场,但是在面对国家利益时,并不能保障在世界范围内不具有国别性,这意味着法院在审理知识产权有效性争议时,有着与知识产权有效性授予国法院或第三方法院的区别,对知识产权有效性的判断必然会带着国别色彩,可能影响司法公正。与法院相比,在国际商事仲裁中,仲裁机构一般不具有国别性,有一套独立的仲裁规则和制度,能在很大程度上保证仲裁庭的中立立场。当事人在对知识产权有效性发生争议时,可以选择中立的第三国仲裁庭处理争议,尽可能减少法院地保护主义的影响,有利于其合法权益受到公平公正的保护。

(二)仲裁解决知识产权有效性争议的优势

诉讼程序的繁琐和高昂的诉讼费用使得当事人比较排斥将知识产权有效性纠纷提交法院解决。知识产权具有很强的时效性,比如专利权和计算机软件产权必须在保护期限届满失去保护的价值和意义前确定该权利的权属和有效性,所以产权人需要尽快确认权利有效,这就要求为知识产权有效性提供快速解决纠纷的方法,而仲裁的快速性则满足了解决知识产权有效性争议的要求。应知识产权纠纷解决的要求,世界知识产权仲裁中心在知识产权争议仲裁程序上增加了快速仲裁程序,在国际仲裁机构中是独特先进的。对知识产权有效性的判断,往往需要该领域的专业人士来进行判断,由具有相关知识、技能和经验的居中第三方判断,可以使裁判结果更加公平公正。除了仲裁员的专业性可以体现仲裁制度的专业性外,还可以体现为仲裁机构的专业性,在仲裁制度的发展下,仲裁机构逐渐进行专业分工,在技术性较强的特定领域和行业,渐渐形成了专业仲裁机构。1993年设立的“世界知识产权组织仲裁与调解中心”是国际商事仲裁制度中为解决跨国平等主体间的知识产权纠纷的专门仲裁解决机构。我国在处理知识产权纠纷仲裁时也有专业的知识产权仲裁机构,如2007年2月在厦门设立的我国首家知识产权仲裁中心。

四、中国构建知识产权有效性仲裁解决机制的启示

在法律规定方面,我国尚未明确知识产权有效性争议是否可以通过仲裁方式解决。我国知识产权法规定专利权和商标权自有关国家行政机关登记之日起发生效力。在此之前,专利权的认定需要经过有关国家行政机关认定其独特性,而商标权需要认定其可识别性,因此行政机关具有对专利权和商标权效力的决定权。并且在认定专利权和商标权是否有效的程序上,即使是法院宣告其权利无效也要经过行政复议程序。而作为非诉讼解决机制的仲裁程序,自然在宣告专利权或商标权无效的时候是没有权力的[11]。如果将知识产权有效性纠纷排除在仲裁解决方式之外,无疑会降低知识产权纠纷仲裁的独立性和便捷性。而且,各国在知识产权有效性可仲裁方面也在不断发展进步,在公权力与私力救济之间不断探索协调方法,一些对公共政策比较保守的国家也开始有了松动。我国之所以规定对凡是可以追溯到知识产权有效性的纠纷均不可仲裁,主要原因是对知识产权行政授权权威的保留和对知识产权公共利益的保护。因此,在完善我国知识产权有效性仲裁时,要处理好仲裁裁决的私力救济性和行政机关授予知识产权有效性的公权力之间的矛盾及公共政策的关系。

鉴于国际商事仲裁制度的发展和知识产权有效性仲裁的必要性和可行性,我国应该在完善知识产权仲裁制度的过程中,将知识产权有效性纳入到仲裁机制内,秉持谨慎态度,处理好可能面临的问题。

[1]Patrick Nützi.Intellectual Property Arbitration[J].E.I.P.R.Issue,1997(4).

[2]乔欣,李莉.争议可仲裁性研究[J].北京仲裁,2004(2).

[3]张艾清.国际商事仲裁中公共政策事项的可仲裁性问题研究[J].法学评论,2007(6).

[4]朱榄叶,刘晓红.知识产权法律冲突与解决问题研究[M].北京:法律出版社,2005:7.

[5]陈洁,赵倩编.WTO与知识产权[M].长春:吉林人民出版社,2001:9-10.

[6]郭树理.民商事仲裁制度:政治国家对市民社会之妥协[J].学术界,2000(6).

[7]张美红.论国际商事仲裁程序“非国内化”[D].厦门:厦门大学,2013.

[8]Marc Blessing.“Arbitrability of Intellectual Property Disputes[J].Arbitration International,1996(2).

[9]范愉.非诉讼纠纷解决机制研究[M].北京:中国人民大学出版社,2000:185-186.

[10]David Prandtl.Study on intellectual property dispute arbitration issues of USA[J].Arbitration in Law Newsletter,1996:23.

[11]宋连斌.国际商事仲裁管辖权研究[M].北京:法律出版社,2000:125.