1904:邓小平和他的同龄人

舒炜

梁启超说:“历史者英雄之舞台也﹐舍英雄几无历史。”话虽偏激,但也有一定道理。

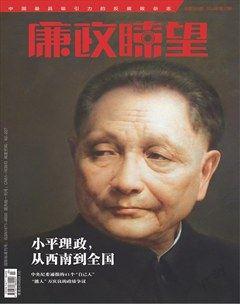

西历1904年,是一个闰年,在中国,正是甲辰龙年。在这一年里,邓小平、任弼时、巴金、邓颖超、聂鲁达、达利、林徽因、乔治·伽莫夫、奥斯特洛夫斯基……相续诞生,可谓人类群星闪耀时,而邓小平,则是其中最耀眼的一颗。

同样在这一年里,中国局势堪忧。在中国领土上爆发的日俄战争正在进行着,清廷严守局外中立;英军入侵西藏江孜,当地16岁至60岁的男丁被紧急征召抗英;最后一次科举考试谢幕,翁同龢这位两朝帝师也是在这一年里阖然长逝;革命团体华兴会、光复会相继成立,仁人志士们竞相奔走,孙中山开始游历美国,宣传革命……而1904年出生的这些伟人和名人中,他们又将会怎样去改变历史?

谁会想到那个昨天还在江西拖拉机厂劳动的小个子会唤醒一个最强大的东方大国;谁会想到那个美国籍的苏联人乔治·伽莫夫会成为第一个发现DNA遗传密码的人;谁知道智利大诗人聂鲁达在军方政变12天后死亡时看到了些什么;假如32岁奥斯特洛夫斯基不经历真实的人生,怎么会在濒临死亡的那一刻,说出和自己著作截然相反的一句名言:“我们所建成的,却与我们为之奋斗的完全两样!”

“假如中国人要感谢某一个领导人改善了他们的日常生活,这个人就是邓小平。在为改善如此之多的人民的生活做出的贡献方面,20世纪是否还有其他领袖能够与他相比?”《邓小平时代》作者,美国历史学家傅高义在这本书中如此自问自答。

改革开放30多年来,我们已经见识到了几次颇有声势的对于说真话的呼唤。其中的两次都是由四川人发起。上个世纪80年代初期,巴金就是呼喊得最有气势的人之一:“真话不是指真理,也不是指正确的话。自己想什么就讲什么;自己怎么想就怎么说——这就是真话。”邓小平的南方谈话,则掀开了解放思想的帷幕,呼唤人们要说新话,要说真话。

有人说含蓄的邓小平,极少用带有浓重感情色彩的语言来表达对一个人的看法。一次,邓小平的女儿毛毛问父亲:“在留法的人中间,你与哪个人的关系最为密切?”邓小平深思了一下答道:“还是周总理,我一直把他当做兄长,我们在一起的时间也最长。”

对周总理的夫人邓颖超,邓小平一直尊称为邓大姐,早年时,他们和很多进步青年曾一起在上海从事秘密工作。在改革开放之后,邓颖超也是邓小平治国所倚重的中共元老之一。

对党内另一个同龄的“大哥”任弼时,邓小平也一直是敬重有加。任弼时和邓小平早年先后留学苏联,几乎同时从事青年团工作。1927年邓小平回国担任中央秘书时和任相识。

很快,两个年龄相同的职业革命家,相互合作,在上海等地共同从事党的地下秘密工作。1931年4 月发生的顾顺章事件前后,任和邓分别于 3 月和7月,几乎沿着同一条秘密交通线先后到达了中央苏区。后来他们曾同时在八路军政治部工作。

长期的革命经历,让他们建立起了深厚的革命友谊。当任弼时逝世后,西南局第一书记邓小平在西南军区礼堂沉痛致悼词时,有几分钟的时间说不出话来。叶剑英则这样追悼任弼时:“他是我们党的骆驼,中国人民的骆驼,走着漫长的艰苦道路,没有休息,没有享受。”在湖南汨罗县,任弼时同志故居几个大字,就是邓小平手书的。

出生于地球另一端的聂鲁达,也是个一生的革命者。13岁发表作品,19岁辍学成为诗人,23岁当上驻外使馆领事,27岁进入外交部,41岁加入智利共产党,在晚年,竞选总统差点成功……

聂鲁达曾三次访问中国,当得知自己的中文名“聂”字有三只耳朵,兴高采烈:“我有三只耳朵,第三只耳朵专门用来倾听大海的声音。”

但在1957年的第三次,此時的中国在聂鲁达眼里已经变了:“昆明公园里的树木都动过整形手术,形状都是矫揉造作的。”他突然为中国难过起来:“我看见了成百上千人挥动手中的小红书——能在乒乓球赛中获胜、能治疗阑尾炎和解决各种政治问题的万应灵药。”据说,智利政变军人曾前往聂鲁达住宅搜查武器,聂对他们说,我这里最危险的东西,是诗歌。

有人说,当勇敢、顽强、敬畏、牺牲、求索这些精神在当下已经不好意思被高声赞美时,当插科打诨、娱乐至死、价值模糊慢慢成为我们离不了的“时尚”时,生于1904年的这些群星刺痛了我们慵懒的眼睛。看看吧,人应该是像这样活的。

尤其是这个1904年8月22日出生的狮子座男人,在三起三落之后,站在时代的大舞台上时,的确以一种时代精神被写进了历史。这个人从来都是乡音不改,这个人总是向世界面带着微笑,也只有这个人能说:“我是中国人民的儿子!”