气管切开患者ICU内肺部感染分析与护理对策

张秀丽

气管切开是临床常用的抢救急症患者维持其呼吸功能的方法, 一般患者在行气管切开后, 入ICU 3 d内有肺部感染症状即诊断为气管切开ICU肺内感染[1]。行气管切开后, 以人工气道维持呼吸, 没有了鼻腔的滤过功能, 呼吸道干燥, 会增加感染的几率。另外, ICU患者一般病情危重, 需频繁清理较多的呼吸道分泌物, 在操作过程中, 器械污染或人为操作不当都会增加肺部感染的机会。因此, 如何降低气管切开的患者在ICU内发生肺部感染的几率, 对患者疾病康复意义重大, 现选取本院2013年8月~2014年3月行气管切开, 并在ICU内发生肺部感染的患者43例, 探讨分析气管切开的患者在ICU内发生肺部感染的原因, 并提出针对性护理对策,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 入选的43例患者均为本院收治行气管切开后, 入ICU内发生肺部感染的患者。其中男24例, 女19例,患者年龄30~65岁, 中位年龄47.5岁。43例患者中, 有12例发生昏迷现象, 其余患者均清醒。患者在行气管切开后1~7 d内进入ICU, 平均间隔时间为5.8 d, 所有患者均于进入ICU 3 d内有肺部感染症状, 诊断为气管切开后ICU内肺部感染。

1.2 方法 回顾性分析43例感染患者的诊疗过程, 从入院开始, 对其病例、检查报告单等资料进行详细的整理和分析,提取患者痰液进行细菌培养, 掌握患者细菌分布, 分析其侵入途径。并与同期治疗发生感染的患者进行对比, 找出其感染的高危因素及可疑因素, 并针对这些因素的发生原因提出针对性的应对措施和护理方案。注意取标本前清洁口腔, 可用温水, 轻拍患者背部, 用力咳痰, 取深部痰液检验[2]。

1.3 观察指标 感染患者听诊可闻及干、湿性啰音, 若患者表现为痰液多且呈黄色, 可行痰培养结及胸部X线检查,若痰培养(+), 且X线示炎性病灶则可确诊为肺部感染。

1.4 统计学方法 数据采用SPSS18.0统计学软件进行分析处理, 计量资料以均数 ± 标准差(±s)表示, 采用t检验,计数资料采用χ2检验, 检验水准取α=0.05, P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

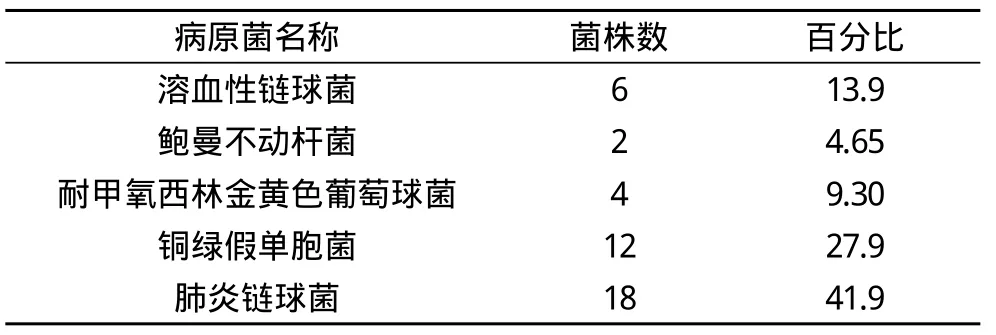

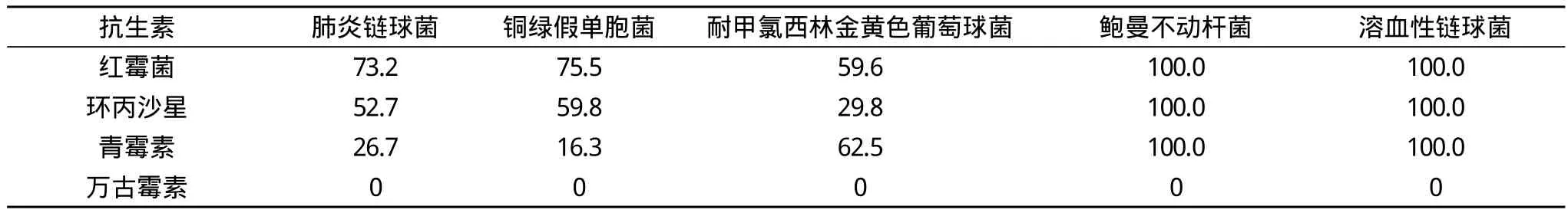

43例肺部感染患者痰培养病原菌株检出情况及耐药性统计 , 见表1, 表2。

表1 43例肺部感染患者痰培养病原菌株检出情况(n, %)

表2 43例肺部感染患者耐药性统计(%)

3 讨论

经过对临床资料的分析, 作者发现, 导致气管切开的患者ICU内肺部感染的原因主要有如下几条:①气管切开, 呼吸道得以暴露, 失去鼻腔的滤过作用, 使未经鼻腔过滤的空气直接进入呼吸道, 导致病原菌直接进入肺部, 发生感染。②ICU内昏迷的患者自身排痰欠佳, 使痰液淤积于呼吸道深部, 病原菌更加大量繁殖, 且肺部易感性增加, 抵抗力降低。③护理人员对所用器械清洁不及时或无菌操作严格。如呼吸机、鼻饲管等未能按时杀菌消毒, 造成病原菌污染及繁殖,感染肺部。④人员携带:护理人员或家属探望时本身携带细菌, 未能严格消毒, 导致交叉感染。

针对以上发生感染的原因, 作者提出了以下几点护理对策, 旨在提高ICU内气管切开患者的护理质量, 降低肺部感染的发生率。首先, 气管切开的患者是肺部感染的高危人群,故可预防性合理应用抗生素, 降低病原菌进入呼吸道的几率,防止患者发生感染。其次, 可对ICU内空气进行湿化, 气道湿化, 可有效促进痰液的顺利排出, 室内空气定期消毒, 可保证空气清洁, 为患者营造一个良好的修养环境, 排除患者吸入性感染的可能。再次, 护理人员需及时给患者排痰, 吸痰时要注意操作的规范性, 动作要迅速, 吸出的痰液要妥善处理, 避免污染其他物品。根据吸出的痰液情况, 判断患者病情及制定护理对策, 同时, 不忘定期清洁呼吸机。最后, 加强护理人员的无菌意识, 严格执行无菌操作, 在进出ICU病房时, 做好消毒工作。患者家属探望时也要严格消毒[3]。

综上所述, 肺部感染虽然是气管切开患者在ICU内高发疾病, 但实施有效的护理措施后, 可大大降低其发生几率。对此要加强预防意识, 预防性用药, 密切观察, 早期痰培养,早期发现感染症状。一旦发现异常, 积极行药敏试验, 根据药敏试验结果合理选用抗生素。对病房的管理是护理关键,需严格管理, 深化无菌意识, 即可有效减少气管切开患者在ICU内发生肺部感染的事件。

[1]赵士静, 董立亭, 张秀云, 等.重症监护室危重患者气管切开肺部感染的危险因素分析及护理对策.中国实用护理杂志,2012, 26(8):9-11.

[2]朱婷.气管切开病人ICU内肺部感染分析与护理对策.大家健康(中旬版), 2013, 7(4):111-112.

[3]赵丽娜.气管切开患者ICU内肺部感染与护理对策分析.中国医药指南, 2013, 11(29):5575-5578.