医学研究生就业价值取向现状及引导研究

刘晓岚,刘秋艳

(福建医科大学研究生院,福建福州350108)

就业价值取向指人们在一定历史条件下,在就业过程中对职业价值追求、定位、评价和选择的一种倾向性态度。研究生的就业价值取向是其人生价值观在就业过程中的现实表现,对其择业行为产生着重要影响。医学研究生作为一个特定的就业群体,从对其招收培养到其就业择业都体现出了很强的专业性,较之普通综合性大学的毕业生,其择业范围更具局限性,就业岗位更具针对性。随着医学研究生招生规模的逐年扩大,以及就业市场化程度的不断提高,研究生的价值观和就业价值取向也不断发生变化,呈现出一些新特点。调查研究新时期医学研究生的就业价值取向,及时掌握相关信息,把握其变化趋势,可以为医学研究生就业与就业政策的实施及教育实践提供重要的参数,对解决医学研究生就业中的实际问题、加强对研究生价值观和就业观的教育引导等具有重要的现实意义。

一、医学研究生就业价值取向基本状况

本研究采取随机抽样问卷调查,选择福建省医学研究生集中分布的福建医科大学和福建中医药大学2013届非定向研究生作为取样范围。本次调查共发放问卷400份,回收问卷388份,有效问卷376份,有效回收率为94.0%。其中男生160人,占42.6%;女生216人,占57.4%。培养类型结构:学术型204人,占54.3%;专业学位型172人,占45.7%。教育层次结构:博士研究生17人,占4.5%;硕士研究生256人,占68.1%;七年制本硕研究生103人,占27.4%。专业结构:临床医学218人,占58.0%;基础医学18人,占4.8%;口腔医学11人,占2.9%;预防医学9人,占2.4%;中医学35人,占9.3%;中西医结合52人,占13.8%;药学25人,占6.6%;护理学8人,占2.1%。

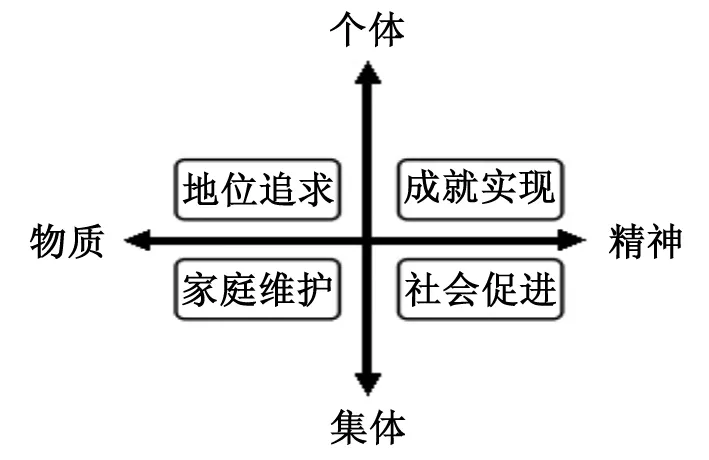

研究生的就业价值取向对其择业行为产生着重要影响。本研究问卷设计按照Ronen提出的“个体—集体”“物质—精神”两个维度,“个体—精神”“集体—精神”“集体—物质”“个体—物质”四个方向进行划分就业价值观取向(图1)[1],并结合我国研究生就业的实际情况,考虑目的性就业价值取向的四因子结构,分别是:成就实现对应“个体—精神”取向;社会促进对应“集体—精神”取向;家庭维护对应“集体—物质”取向;地位追求对应“个体—物质”取向[2]。通过封闭问题的定量分析,发现医学研究生的就业价值取向,在成就实现、社会促进、家庭维护、地位追求等四个方面均较为重视。

(一)个体—精神的取向维度(成就实现)

个体—精神的就业价值取向,即以个体为中心、人本主义的自我实现就业价值取向,以成就实现为主要目的的就业价值取向,强调不以物质利益为目的的能力展现和目标抱负的实现,表现为个体对工作能否实现个人抱负、提高个人能力、施展个人才华、发挥个人创造性等方面的重视程度。调查中对于“工作能实现个人的抱负和目标”的选项,选择“很重要”的95人,“较重要”162人,“一般”102人,“较不重要”11人,“不重要”6人。68.35%的研究生认为该项重要,仅有4.52%认为不重要或较不重要,均分3.875。

图1 就业价值取向结构模型图

(二)集体—精神的取向维度(社会促进)

集体—精神的就业价值取向,即以集体为中心,人本主义的社会就业价值取向,以社会促进为主要目的的就业价值取向,强调超越个人目标和利益要求而关注整个社会和人类的发展,表现为个体对工作能否为社会发展创造价值、提高我国在该行业的世界竞争力、能改变令人担忧的社会现状等方面的重视程度。调查中对于“工作能使你为社会发展创造价值”选项,选择“很重要”的93人,“较重要”144人,“一般”115人,“较不重要”12人,“不重要”12人。63.03%的研究生认为该项重要,仅有6.38%认为不重要或较不重要,均分3.782。

(三)集体—物质的取向维度(家庭维护)

集体—物质的就业价值取向,即以集体为中心,物质主义的生理安全就业价值取向。中国人的集体主义和社会责任是以家为单位的,本调查将家庭维护对应于“集体—物质”的维度。以家庭维护为主要目的的就业价值取向,强调家庭的安全和人际关系和谐,表现为个体对工作能否方便照顾父母、与配偶在同一城市、工作与家庭不相冲突等方面的重视程度。调查中对于“工作能和家庭不相冲突”选项,选择“很重要”的129人,“较重要”152人,“一般”81人,“较不重要”11人,“不重要”3人。74.73%的研究生认为该项重要,仅有3.72%认为不重要或较不重要,均分4.045。

(四)个体—物质的取向维度(地位追求)

个体—物质的就业价值取向,即以个体为中心,物质主义的自尊就业价值取向,以地位促进为主要目的的就业价值取向,强调获得传统上社会赞许的个人物质和利益,表现为个体对工作能否获得较高薪水、享受较高社会地位、容易晋升、受人羡慕等方面的重视程度。调查中对于“工作能使你获得高于一般水平的年薪”选项,选择“很重要”的81人,“较重要”161人,“一般”113人,“较不重要”12人,“不重要”9人。64.36%的研究生认为该项重要,仅有5.59%认为不重要或较不重要,均分3.779。

二、医学研究生就业价值取向的影响因素分析

本次调查结果表明,当代医学研究生群体的就业价值取向是积极的,这四个取向均受到相当的重视(均分>3.7),仅有少数(低于10%)学生认为较不重要或不重要。说明医学研究生群体重视通过自身的奋斗、努力,追求家庭生活的安稳、个人价值的实现和社会的进步等,并且在就业取向上能够充分考虑家庭、社会、他人等因素。

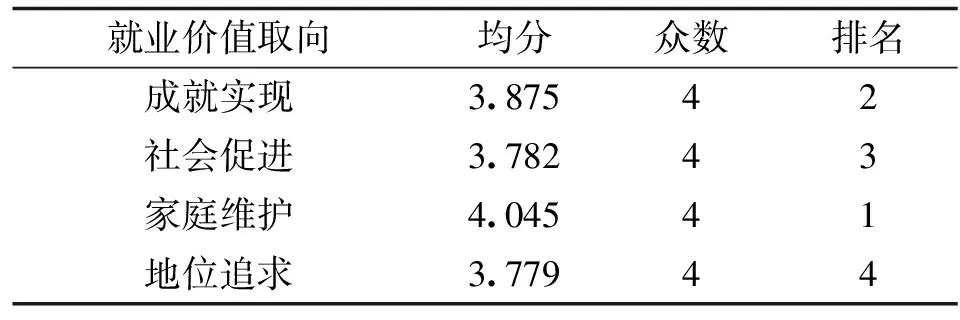

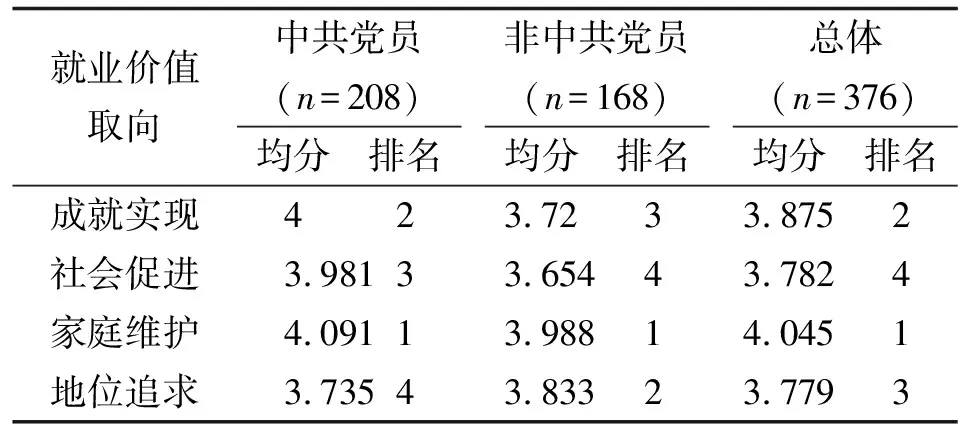

调查结果显示,医学研究生在成就实现、社会促进、家庭维护、地位追求四个维度上,重要性排序为:家庭维护>成就实现>社会促进>地位追求(表1)。近年来关于医学研究生就业方面的调查显示[3]:在选择第一职业的标准上只有21.1%人选择“工作稳定、轻松”,而高达47.2%的人选择“专业对口,发挥个人所长”;愿意选择收入高,但有失业风险的工作的人达到45.8%。该调查说明医学研究生并未将家庭作为就业取向的首要考虑因素。本研究结果显示出的一些新特点,突出表现为“家庭维护”的取向超过了“成就实现”,表明医学研究生重新关注家庭责任。这可能与人口老龄化趋势出现的社会问题日益严峻及独生子女肩负的家庭责任逐渐加重有关。

表1 就业价值取向各维度均分及排序(n=376)

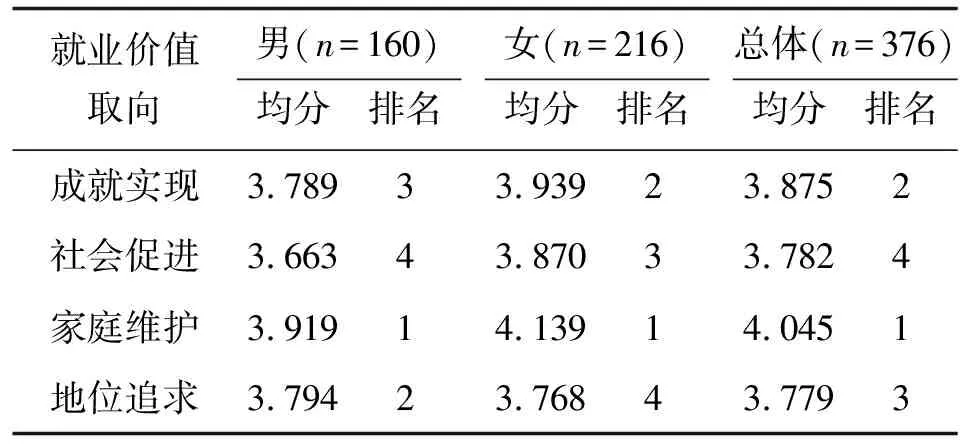

(一)性别对就业价值取向的影响

不同性别的就业价值取向往往呈现鲜明差异。本研究发现,在价值观排序上,无论男女,研究生均把家庭维护放在首位,可能与研究生年龄较大即将成家、现代社会男女家庭地位逐渐平等有关。在各维度的取向得分上,除了地位追求其他三个维度的均分,女性均明显高于男性,显示作为知识分子的女性研究生,就业价值取向更显积极,择业时更有要求。另外,无论是排序还是得分,男性对于地位追求的要求高于女性研究生,表明传统性别文化及当代社会对于男性角色的要求仍没有改变(表2)。

表2 就业价值取向性别交叉列联表

(二)专业对就业价值取向的影响

本研究将受试的专业分为临床医学类、中医类(包含中医学、中西医结合学)以及其他三类,并对不同专业研究生的价值取向进行对比分析。结果显示,在社会促进的取向上,无论排名还是均分,临床医学类的研究生都明显低于其他专业,这与医生职业的“利他”性不相吻合,说明了就业价值取向与职业要求存在偏差(表3)。一项专门针对北京某高校2006年至2011年临床医学研究生就业状况的研究显示:留京就业的比例呈上升趋势,尤其是外地生源比例大幅攀升,2011年达到最高点,占83.7%。回原籍工作(即支援家乡建设)的从2008 年开始逐年降低。留京人员绝大多数在三甲医院就业,且呈显著上升的趋势[4]。由此可见,临床医学研究生出现就业价值取向与职业要求存在偏差的原因可能是:(1)随着国家医疗卫生事业的发展和人民群众对自身健康的日益重视,临床医学研究生的社会需求逐渐增加,导致其就业的心态较高,看重个人成就和社会地位;(2)该专业研究生的培养大部分时间在临床,与社会接触较深入,可能引起其功利心增强。

表3 就业价值取向专业类别交叉列联表

(三)培养类型对就业价值取向的影响

国家近年来大力发展医学类专业学位硕士研究生的招收和培养,在培养过程中,与学术型研究生存在诸多不同,例如课程学习时间较短、临床实践时间长、内容多等。对比二者的就业价值取向,在社会促进的取向上,无论排名还是均分,学术型研究生均明显高于专业学位型研究生(表4)。可能与学术型研究生在校课程学习时间较长、学校教育较多有关;同时与学术型研究生科研过程中注重培养贡献社会的科研精神、专业学位型研究生在临床工作中注重技能训练忽视价值观教育有关。

表4 就业价值取向培养类型交叉列联表

(四)政治面貌对就业价值取向的影响

本研究将受试者政治面貌分为中共党员(含预备党员)和非中共党员,对比二者就业价值取向。结果显示,在成就实现和社会促进,两个精神维度的价值观取向上,无论排名还是均分,党员研究生群体均明显高于非党员(表5)。调查结果说明,政治面貌与就业价值取向存在关联,党员研究生群体对于为社会发展创造价值、提高我国在该行业的世界竞争力、实现个人抱负目标等求职要求高于非党员,这可能与党员研究生群体受到党内教育较多、思想政治觉悟较高有关。

三、医学研究生就业价值取向引导对策

医学研究生就业价值取向受家庭、学校、社会、职业认知等诸多主客观因素的影响,为了更好地引导其树立正确的就业价值观,应当加强职业的深层认知教育,重视实习阶段的价值观养成,完善研究生职业就业教育的系统化建设。

表5 就业价值取向政治面貌交叉列联表

(一)就业价值取向影响因素分析

就业价值取向是人生观、价值观在就业行为中的集中体现,其形成与变化受到家庭、学校、社会、职业认知等主客观因素的影响,又与文化传统、宗教信仰、国家政策、工作环境等因素密切相关。对于医学研究生而言,应届硕士毕业生年龄在26~28周岁,往届生年龄更长。大多数学生在学期间或者毕业三年内结婚成家,因此,与本科生相比,除了原生家庭的影响,新生家庭对研究生就业取向的影响不容忽视,家庭责任感成为影响研究生就业取向的重要影响因素。因此,研究生群体在就业时,无论性别、专业、政治面貌如何,均把家庭维护这一取向放在了首位。

(二)医学研究生就业价值观教育的切入点

1.加强职业的深层认知教育。医学专业性强、就业范围明确而局限,大多数医学研究生,特别是临床医学专业的研究生,从入学开始就明确了未来职业是医疗工作者。医疗工作者是掌握医药卫生知识,从事疾病预防和治疗的专业人员的统称,是“健康所系、性命相托”的特殊职业,对于医疗工作者这一职业的深层次认知将影响其就业价值观和就业价值取向。医学生普遍对该职业责任感、严谨治学、追求卓越的要求有较高的认同感,而对于该职业的“利他主义”“贡献社会”等特性认识不够,特别是临床医学专业的研究生。因此,要加强职业认知教育,有针对性地帮助其正确认识医生这一职业的社会属性,从而树立正确的就业价值取向。

2.重视实习阶段的价值观养成。医学研究生与本科生或其他专业研究生相比,实习阶段的时间更长,占学习年限2/3以上,专业学位型的研究生学习时间更长,多者达到学习年限5/6。临床实习阶段既是学习临床能力的阶段,也是形成良好职业价值观的阶段,同时也是求职就业的阶段。目前各研究生培养单位在实习阶段主要重视医学基础知识和临床实践能力的学习,往往忽视道德规范、伦理原则、职业认知等方面的教育。加之临床实习时,研究生作为实习医师已开始面对社会、患者、工作、生活等多重压力,就业取向较为务实功利,表现为重个人轻社会,重物质轻精神的价值取向。因此应当把正确的职业认知与评价,作为医疗实践的教育核心之一。

3.完善研究生职业就业教育的系统化建设。从学校教育来看,医学研究生阶段的培养,注重科研素养和临床能力的培养和训练,缺乏就业、生涯规划方面的系统教育。研究生的学习中没有开设就业、职业生涯等方面的课程,就业指导工作主要由辅导员完成,内容大多局限于就业政策宣讲、就业信息发布、就业程序指导、就业技巧培训等,很难对其就业价值取向形成深层次影响。因此,要重视研究生就业教育的系统化、全程化工作,不能把就业教育当做一项简单的阶段性的工作,而是建立起包括思想政治教育、职业生涯规划、就业指导等内容在内的系统性工作,并且将职业就业教育与研究生各培养阶段的特点相结合,实现全程化教育。

参考文献:

[1]Ronen S.An underlying structure of motivational need taxonomies: a cross-cultural comfirmation [J].Triandis H C,Dunnette MD,Hough LM.Handbook of industrial&organizational psychology, New York:Counseling Psyehologisits Press,lnc,1994:241-269.

[2]李 雪.大学生职业价值观及其与职业评价和职业选择的关系[D].北京:北京师范大学,2005:45-46.

[3]梁飞琴.从性别视角看医学院校研究生职业价值观[J].南京医科大学学报:社会科学版,2012(1):67-70.

[4]程 雯,王 京,霍 彬,等.临床医学研究生就业现状调查与研究[J].卫生职业教育,2012,30(17):116-117.