语言建筑论框架下的体范畴研究

鞠志勤

(青岛农业大学,青岛,266109/北京师范大学,北京,100875)

语言建筑论框架下的体范畴研究

鞠志勤

(青岛农业大学,青岛,266109/北京师范大学,北京,100875)

汉语是“体突显”的语言,系统功能语言学框架下的汉语描写不能忽略体范畴。本文基于语言建筑论的思想,将体视为一个体现语言使用者对处于时间轴上事件的观察方式的系统,主要表达经验意义,兼具人际和语篇意义。体系统以词汇和语法为两端形成一个连续统,包含词汇项、语法项、以及介于二者之间尚处于语法化进程中的构式。此外,我们从体的语法隐喻解释了汉语体系统的非强制性特征。

体系统,词汇语法,互补性,语法化,语法隐喻

1. 引言

体(Aspect)的概念于19世纪初被引入斯拉夫语法中,旨在与时(Tense)的概念相区分。关于体的本体问题依然争议颇多,主要集中在对体的定义、分类以及体与时的关系上。对体的现象研究也分为两个方向,一是以形式,即体标记为出发点;二是以意义为出发点。前者易于操作,但难以涵盖体范畴的全貌,后者则因缺乏一个行之有效的体系而无法穷尽所有体意义的表达方式。

在体的本体问题上,本文延续情状体与视点体二分的研究方法(Comrie 1976;Smith 1991;Olsen 1997;戴耀晶1997;尚新2007),将“体”的意义界定为语言使用者对处于时间轴上的事件内部构成的观察方式,即视点,有别于由过程、参与者和环境成分体现的情状意义。体系统主要体现经验意义,但因为语言的三个元功能往往同时作用,体系统也可以行使指称现实和评价的人际功能,同时还可以履行语篇功能,参与语篇的组织。人类对诸如时间等经验的识解虽具有某些共性,但“语法乃言者着力之码”(方梅2005:165),不同的语言对意义的需求也有差异,因此体现体意义的词汇语法方式也有差异。Bhat(1999)提出了时、体和情态的突显理论。基于Bhat提出的判断标准,尚新(2004,2007)认为汉语是“体突显”的语言,而英语则属于“时制突显”。因此相比较英语而言,汉语的体意义在词汇语法层的体现更多地依赖语法形式,而且在精密阶上更为细化。

国内外系统功能主义学者已对时范畴做了详尽的研究和描述(Halliday 1994/2000;Halliday & Matthiessen 2004/2008;何伟2003,2006),而对体范畴的研究则比较匮乏,只有杨国文(Yang 2007)在加迪夫语法框架下,结合龚千炎(1995)时态分类进行的研究,以及彭宣维(2011)借鉴系统功能语言学对英语时系统的分析框架对汉语时态的研究。本研究将基于系统功能语言学中语言建筑论的思想(Halliday & Matthiessen 1999/2008,2004/2008),将体范畴补充到汉语的语言建筑中,以意义为出发点,以形式为区分标准,确定汉语体系统中的成员,也就是体标记。除了关注体系统中已经高度语法化了的体现形式,我们还将关注处于词汇端和连续体中间地带的体现形式。体系统主要体现经验意义,但同时也具有人际和语篇意义。以形式和意义为标准确定的体系统成员在语法化程度上存在着差异,它们以词汇和语法为两端,构成一个连续统,位于中间的是尚处于语法化进程中的构式。另外汉语的体系统不具备英语时系统的强制性,这一点可以从语法隐喻的角度进行阐释。

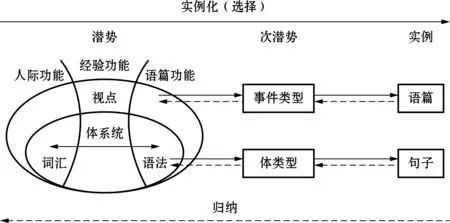

2. 体范畴的建筑结构

语言如同建筑,需要从层次、功能、系统、结构、实例化等多个维度审视。首先语言有层次性,音系、词汇语法和语义三个层次自下而上分布,各层之间呈体现关系,如语义层由词汇语法层体现,而词汇语法层则由音系层体现。贯穿于语言各个层次的是经验、人际和语篇三个元功能,经验意义反映人们对经验的识解方式,人际意义反映人们处理人际和社会关系的手段,而语篇功能则将上述两种功能组织起来。其次,语言中的符号,纵向聚合形成系统,横向组合形成结构。系统是一种可进行语义选择的网络,系统中的实体呈非此即彼的关系,构成意义的有规则的源泉,即意义潜势,而结构则是从意义潜势衍生而来,体现意义。系统可以在精密阶(delicacy)进一步细化,而结构则可以沿着小句、词组、词、词素的级阶进行成分分析(constituency)。此外,语言作为系统的系统,提供了意义生成的源泉,使用者基于语境的差异作出不同的语言选择,从而生成不同的语言实例,这个过程称为实例化(instantiation)。

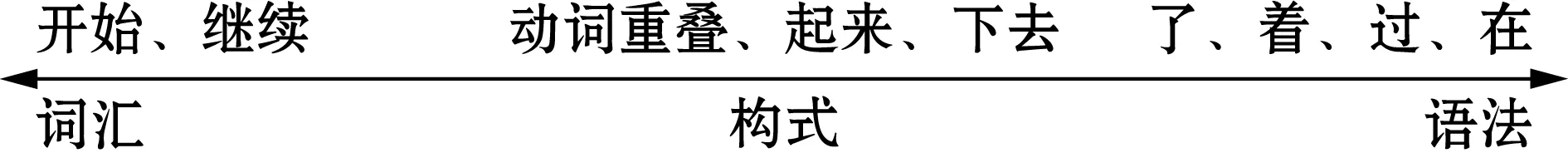

语言建筑论中的另外一个重要思想是连续统。语言是模糊的,存在着大量亦此亦彼的现象。语言建筑中也有很多连续统,如实例化是以潜势和实例为两端的连续统,中间有次潜势(sub-potential),词汇语法是以词汇和语法为两端的连续统,中间存在着处于语法化过程中的构式。

图1 体范畴的建筑结构

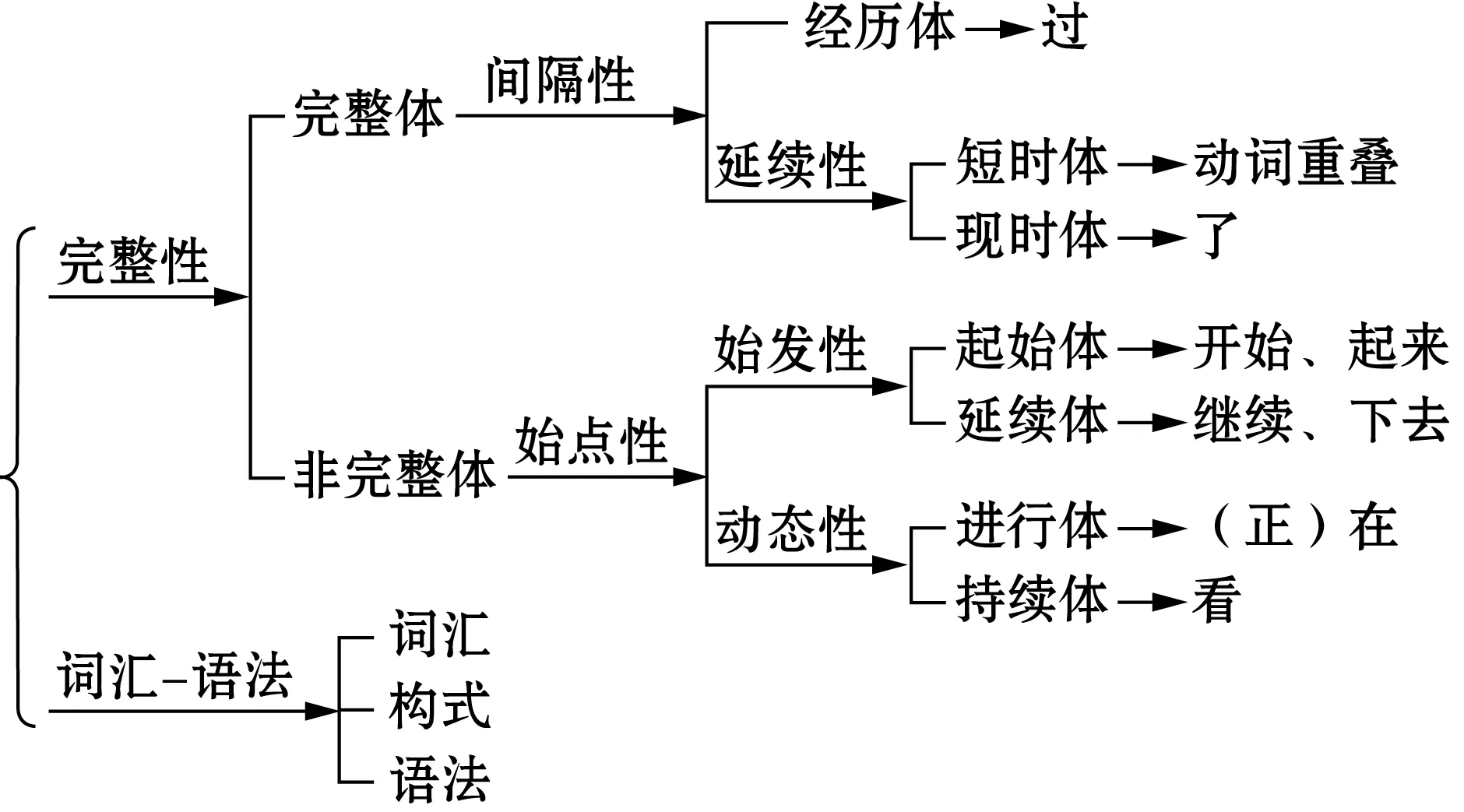

语言是“系统的系统”,体作为语言系统中的一个子系统,有着与语言相似的建筑结构,因此也可以从系统、结构、层次、实例化,和元功能五个维度进行审视。体范畴的建筑结构如图1所示。首先在层次维度,体系统作为一部分语言符号的聚合体,存在于词汇-语法层面,体现了语义层面的视点,也就是人们观察情状内部时间结构的方式。

在系统维度,作为一个体现视点意义的语言符号集合,体系统聚合了一系列体标记。体标记的语法化程度各异,有的语法化程度较高,意义也高度虚化,在级阶上已从词降为词素。有的体标记,如体动词“开始”、“继续”、“持续”等,尚未开始语法化,仍处于词的级阶上。位于词素和词两个级阶之间还存在着一些处于语法化进程中的体标记,如“-起来”、“-下去”等。这与系统内部词汇语法的互补性相吻合,词汇一端是位于词阶的实义动词,而语法一端则已位于词素阶,中间则是尚在语法化过程中的成员,意义已经虚化,但仍具有部分实际意义。在元功能维度,体系统作为人类对时间的识解方式之一,主要表达经验意义,但三大元功能同时存在,在表达经验意义的同时,语篇和人际意义也在系统中留有痕迹。

在结构维度,体系统与主动词构成具有从属扩展关系的动词词组。结构维度与实例化维度息息相关,实例化是一个从系统中不断选择的过程,当每个选择都被满足之后,语言实例,也就是语篇随即生成。选择了动词就意味选择了所需表达的事件,选择了体标记意味着对该事件审视方式,而体现事件类型(event type)的动词词组结构自然生成。语言使用者还可以继续根据语域和语类对事件类型作出选择,最终形成语言实例。实例化是一个受制于语境的语用过程。实例化维度为本文的分析提供了理论依据。系统是抽象的和不可触摸的,接近系统的唯一途径是从语言实例到语言系统的归纳,这里的语言实例指由具体句子体现的具体语篇。

3. 体系统的功能分析

语言具有经验、人际和语篇三个元功能,而且这三个功能往往同时存在。体作为语言体系中的一个子系统,是体现人类对时间的感知的方式之一。除了反映语言使用者对处于时间轴上的事件的观察方式,体现其经验功能外,体系统也可以行使指称现实和评价的人际功能,同时也可以履行语篇功能,参与语篇的组织。

3.1 体系统的经验功能

人类在识解经验时会展示出一些共性,在识解处于时间轴上的事件时表现出相似之处。Dahl(1985)在对世界上64种语言进行分析后认为,人类语言中的体具有普遍性,形成一套有限的范畴集合,不同的语言基于自己的语言特征从该集合中各取所需。集合中的成员是识解事件内部情状的视点,是一个个的时间段(Hatav 1997),时间段的值为零时,便成为时间点。

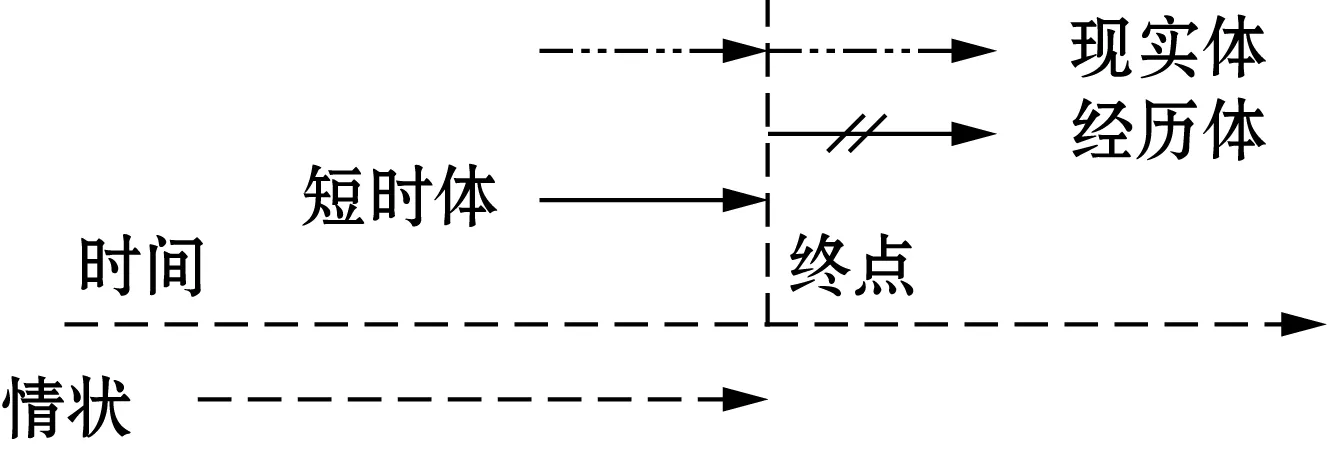

观察事件时,首先注意的是“界性”,即所观察的事件是否具有终点[±telic],是否可以做整体性透视(Comrie 1976;戴耀晶1997)。可以做整体透视的事件具有“完整体”意义,不能做整体透视的事件则具有“非完整体”意义。“界性”是体的最基本分类,英语中只有完整体和非完整体的对立,但在体范畴突显的汉语中,完整体和非完整体则在精密阶上进一步细化。此外,终点前后的持续时间[±durative]以及动态性[±dynamic]等也是重要的区分标准。

在完整体中,如果观察事件的视点是事件内部情状的终点,则形成现实体。但现实体也可以观察终点前后的持续时间,图2中用虚线箭头表示这种可能性。如果事件终点前情状的持续时间同时被观察,则会成为短时体。反之如果说话人连同事件情状终点后的时间一起观察,则形成经历体。与现实体可能的对终点后的持续观察不同,经历体观察到的是事件间断的时间,图中用斜线表示这种间断性。汉语中的完整体可由图2表示。

图2 汉语中的完整体

短时体和经历体的持续时间不小于零。当持续时间为零时,短时体事件的起始点与终点重合,此时的事件表示瞬时情状。而视点后的持续时间为零时,经历体事件等同于现实体事件。

在非完整体中,视点与事件内部情状的起始点或核心重叠。Smith(1991:122)曾注意到法语等语言中的非完整体可以聚焦在情状的起始阶段,这种情况在成就情状中尤为突出,如例1中的“dying”只是突出了死亡的起始阶段。汉语中则有直接聚焦于起始点的体,即起始体。延续体也有起始点,只是位于情状的核心。视点也可以与事件内部情状的核心重合,这种情况下会体现为进行体和持续体。其中进行体具有动态[+dynamic]的语义特征,持续时间较为集中。持续体的动态意义缺省[φdynamic],持续时间较长,因此既可以标记动态事件,也可以标记静态事件。汉语中的非完整体的语义特征见图3。

图3 汉语中的非完整体

(1) He is dying.

各种体之间或成均等对立,或成缺省对立,完整体和非完整体是广义上的均等对立的关系,表现为[+telic]和[-telic]的对立,而在两个对立的体的内部,除了存在着均等对立关系外,还存在着缺省对立,如进行体和持续体形成动态性上的缺省对立,即[+dynamic]和[φdynamic](尚新2007)。缺省对立意味着二者在某些情况下可以并存,即中立化。

3.2 体系统的人际功能

体的人际功能主要体现在指称现实和评价两个方面。首先看体如何将动词体现的事件与现实连接起来,即实施其指称现实的功能。在时制突显的英语中,这种功能由时态体现,时态具有人际指示功能,可以使命体变成限定性的、可议的(arguable),从而指称现实(Halliday & Matthiessen 2004/2008:115-116)。作为体突显的语言,汉语中人际指示功能由体系统实施。刘正光、曹志希(2007)认为,动词的指称功能体现于报告事件发生的能力。一个动词如果能够报告一个事件的发生,则该动词具有指称功能,可以将事件定位在时间轴上。如果动词不能报告一个事件的发生,则它体现的事件就丧失了在时间轴上的位置,就不具备指称意义。而体作为语言使用者对处于时间轴上的事件内部构成的观察方式,是动词实现指称功能的手段。这正是郭锐(1997)所观察到的,汉语中的体(一种外在时间类型)具有将情状放入时间轴上观察的功能,使情状成为时间轴上的一个具体事件,一个可以指涉实际发生在外部世界中的事件。

体系统体现了语言使用者对事件情状的观察方式,因此相对于时,体更多地包含了说话人的主观判断,体系统评价意义由此而生。例如短时体具有“轻微”的评价意义(鞠志勤2013),如下例:

(2) a. 他一个上午就是煮煮饭,什么也没干。

b. 他煮了一个上午的饭,什么也没干。(戴耀晶1997:77)

上述例句或许反映的是同样的客观事件,但相比较例2b,例2a包含了说话人对该事件的态度,即他很容易地就把时间打发了。选择即为意义,说话人从体系统中的选择反映了他对事件的观察方式,选择短时体来描述表达这一事件,说明他认为该事件所用时间不长。由此可见,短时体所体现的“短时”意义在很大程度上是一个抽象的心理概念,而非对客观世界的真实反映。这一点在下例中体现得更为明显(朱景松1998):

(3) 今天到这儿挑拨挑拨,明天到那儿挑拨挑拨。

(4) 应该尊重尊重老人。

例3是一个否定性评价,反映了说话人对所述行为的不认可,短时体并非反映了“挑拨”所需的时间短,而是反映了说话人对此行为的轻视。也正是因为具有“轻微”评价意义,短时体经常作为一种请求策略用在祈使语气中,可以降低听话人实施请求的成本,如例4。

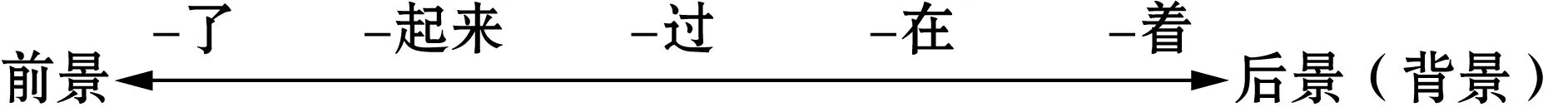

3.3 体系统的语篇功能

体主要通过配置前后景事件来实现对语篇的组织的。为了在叙事时做到层次分明、主题突出,每个语言都会采用一些手段将前景事件和背景事件加以区分。体是区分前后景事件的重要语法手段。Chvany(1991)用凸显的层级梯度描述体与充当前后景之间的对应关系。屈承熹(1998/2006)则基于Hopper和Thompson(1980)对语篇“前景”要素进行研究,将汉语中的体标记(即体系统的结构体现形式)按照前后景程度排成一个序列(图4):

图4体标记充当前后景的序列

体的前后景配置功能实际上是反映了事件在语篇组中的权重,现实体在叙事语篇中主要充当前景事件,是事件的主线,而持续体事件则多充当叙述的背景,这一点在例5中非常明显,持续体事件“说着”充当完整体事件“眼中浮起了泪光”的背景。而根据体的前后景配置功能,例6中的第一个小句是前景,其余三个因带有持续体标记“着”而被解读为从属句。

(5) 老人一边说着,眼中浮起了泪光。

(6) 他坐在一个小桌旁边,桌上铺着深绿色的绒毯,放着一个很古雅的花瓶,瓶中插着一枝秋花。(姜望琪2011:222)

体的语篇组织功能是从配置叙事语篇的前后景事件的过程中衍生出来的。持续体事件因为缺少终点,本身是不完整的,因此具有从属性。这种从属性使持续体具有了启下功能,即后面需要引入一个前景事件,以便充当其持续后景,如下例:

(7) 小狗从门内摇着尾巴,迎接主人。

而现实体在时间上是有界的,需要做整体观察。Li和Thompson(1981)认为现实体通常通过四种方式来确认某一事件的界性,即量化的事件、定指或特指的时间、含有有界义动词的事件、是一串事件中的第一个。其中第四种方式与语篇组织有关,这正是Chang(1986,转引自屈承熹1998/2006)所观察到的现实体作为先行事件的功能。当一个事件链出现时,不同的语言需要不同的手段表达事件的层次和顺序。汉语选择了使用由“了”标记的现实体。

此外,现实体事件作为可以整体观察的有界事件,在语篇中通常充当前景事件,Chang(同上)将这种功能界定为顶峰功能。顶峰是指一个语言片段中语义上特别重要的一个句子。

(8) 当我侥幸考上了北京一所市立高中,家里燃放了一串鞭炮,足足高兴了好几天。(屈承熹1998/2006:59)

在上述语串中,前两个完成体事件,即“考上高中”和“燃放鞭炮”是先行事件,发生在最后的顶峰事件“高兴了好几天”之前。

4. 体系统的词汇语法互补性

系统功能语言学认为,词汇并非只是语法规则的填充物,语法也并非高于词汇,而是与词汇位于同一连续统的两端(Hasan 1987;丁建新2000;Halliday & Matthiessen 2004/2008;Halliday 2008)。词汇和语法同为体现意义的手段。词汇是最精密的语法,而语法则最具有概括性。人类经验既能够以词汇的方式,又能够以语法的方式来识解,或者词汇和语法的手段同时兼有。词汇和语法是同一连续统的两端,共同构成语言的核心,都是体现意义的源泉。词汇语法驱动着语言使用者对体意义加以表达,以达到通过语言识解经验的目的。因此在体系统内也是一个由词汇语法为两端的连续统,除了高度语法化的手段,还有词汇手段,词汇-语法的中间地带是在构式语法和型式语法框架下研究的组合模式(以下称为构式,Halliday & Matthiessen 2004/2008:45)。汉语体系统的词汇语法的互补性如图5所示:

图5汉语体系统的词汇语法互补性

在汉语的完整体中,现实体主要由高度语法化了的“了”体现,如例9。短时体主要体现为动词重叠,如例10。动词重叠的语法化程度较低(鞠志勤2013),体标记地位仍有争议,如陈前瑞(2001)、杨国文(2011)将其视为情状/视点复合体,在词汇语法系统中,我们将其视为构式。汉语中的经历体由“过”来体现,如例11。“过”同“了”一样,位于语法端。

(9) 然后我们大伙儿一块吃了早餐,……

(10) 马老太……,用炉上热水洗洗脸,……

(11) 我们是二十几个支部吧,几乎我都去过这几个支部,……

在非完整体中的起始体,既可以通过构式“起来”体现,可以通过词汇手段如“开始”体现,如例12、13。汉语中的延续体既可以以语法形式体现,如例14,也可以以词汇的形式体现,如例15。进行体由“在”体现,如例16。持续体由“着”体现,如例17、18。汉语体系统及其体现形式可由图5表示。

(12) 从空中飘落的青霉菌孢子刚巧落在培养基上,很快地繁殖起来,……

(13) 就不再学医了,我妈妈的父亲是医生,就开始学外文,……

(14) 好像勒布朗很喜欢这种关注,我希望他能够一直喜欢下去。

(15) 日立公司提倡计算机机纸两面用,在电费便宜的星期六和星期日继续工作。

(16) 她似乎不是在听我唱歌,而是在挑一件商品,她的眼神让我一辈子也不可能忘记。

(17) 老者停下来,晃着他手里的鸟笼说。

(18) 这个蛋状的岛屿有着独特的热带风光,悠久的佛教名胜,被誉为“赤道天堂”。

体系统的完整结构体现形式如图6所示。除了完整性、间隔性等参数外,系统还需要在词汇-构式-语法参数中做选择。体系统中词汇-语法的互补性是历时的积累,高度语法化了的体标记仍可追溯到其词汇来源,共时中蕴含着历时,体系统中词汇与语法形式并存的共时表现实际上是不同程度的语法化的结果。

图6 汉语体系统

体系统需要通过具有从属扩展关系的动词词组来体现。在从属关系上,Halliday(1994)认为,动词词组复合体中的第一个成分是主要成分,第二个成分是次要成分。黄国文(2000)则认为,动词词组复合体中的两个成分确实存在着主从关系,但主要成分是第二个,而非第一个。通过对体系统的实例研究,我们发现,体现体意义的从属扩展型动词词组间的主从关系与位置没有绝对的关系。无论表示体意义的成分出现在第一还是第二的位置,都是从属于主动词的。

体的表现形式在具体语言中存在个体的差异。不同的形式在对体意义的识解上互为补充,共同作用。体系统在语言中无论是以词汇化还是语法化的形式体现,都是对构建体意义的策略,其目的是保证通过语言识解经验这一过程的顺利进行。

5. 体的语法隐喻

与英语相比,汉语在使用时更多地受到韵律的制约,在有些情况下体标记是不出现的,即出现中立体(Smith 1991)现象。与例20相比,例19中的现实体标记“了”就没有出现,其现实体意义由结果补语“干净”体现。因此虽然汉语是“体突显”语言,汉语中的体并不像英语中的时一样需要强制性标记。此外,汉语中还存在体的中立化(尚新2007)现象,如现实体标记“了”也可以出现在存现句中,表持续意义,承担与持续体标记“着”相同的功能。中立体和中立化现象的存在,说明语义层的体意义和词汇语法层的体系统之间有非一致式(incongruent form)的体现关系,即两个语言层次之间存在着张力(tension),这种张力正是语法隐喻产生的原因。

(19) 浇完了花,她到水龙头边洗干净手。

(20) 段莉娜洗干净了脸,把所有的化妆品统统扔进了垃圾桶。

在过去很长一段时间内,对语法隐喻的研究主要集中在名物化上,将其视为语法隐喻的最主要方式。朱永生(2006)将经验语法隐喻研究拓展至动词化,而丛迎旭(2011)则将语法隐喻视为属性概念,认为隐喻式(即非一致式)必须由一致式类转而来。基于上述观点,我们可以从语法隐喻的角度来阐述汉语体范畴的非强制性,是体语法隐喻的存在使得汉语体系统的非强制性成为可能。篇幅所限,我们将以结果补语隐喻性地体现现实体意义为例,解释体语法隐喻的运作机制。

系统功能语言学将英语物质小句中的结果补语称为结果属性(resultative attribute,Halliday & Matthiessen 2004/2008:195),如小句“she painted the house red”中的“red”,表示目标“the house”转变的结果状态。而在汉语中,结果补语跟在动词之后,形成动补结构。除了体现动作的结果,补语还可以改变句法结构。比如动词“哭”是不及物动词,但加上结果补语“哑”之后,在功能上相当于及物动词,可以生成如“她哭哑了嗓子”这样的小句。朱德熙(1982:145)因此将动补结构视为一种临时创造新动词的语法手段。与体的语义指向为过程不同,结果补语的语义指向是参与者。

在语义逻辑上,含有结果补语的小句可以视为两个过程的耦合。“She painted the house red”包含“she painted the house”和“the house became red”两个过程,而“她哭哑了嗓子”则糅合了“她哭了”和“嗓子哑了”两个过程。结果补语实际上在动词体现的过程之外又增加了一个表示结果属性的关系过程,这个关系过程体现的最终状态充当前述过程的终点,现实体意义由此而来。从认知机制上看,这属于概念隐喻,即结果是终点(RESULTANT STATE IS TELIC POINT)。可见体语法隐喻的产生是有认知基础的。

6. 结语

体范畴作为经典的语法范畴之一,吸引了众多研究者的目光。系统功能语言学是一种适用语言学(appliable linguistics)理论(Halliday 2006;张德禄2010),可以被应用于各个语言的描写。在“体突显”的汉语中,对体范畴的系统功能研究就显得尤为重要。因此本文以系统功能语言学为基础,将体视为一个词汇语法系统,具有经验、语篇和人际功能。体系统内部既有高度语法化了的语法形式,词汇形式,也有介于二者之间的构式形式,从而形成一个由词汇和语法为两端的连续统。而这些形式,如具有构式地位的动词重叠、“起来”、“下去”,以及词汇形式“继续”和“开始”,通常是不被纳入体研究的考察范围的。最后,文章从语法隐喻的角度解释了汉语体系统的非强制性特征,以及体语法隐喻产生的机制。

Bhat, D. N. S. 1999.TheProminenceofTense,AspectandMood[M]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Chvany, C. V. 1990. Verbal aspect, discourse saliency, and the so-called “perfect of result” in modern Russian [A]. In N. B. Thelin (ed.).VerbalAspectinDiscourse[C]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 213-35.

Comrie, B. 1976.Aspect[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Dahl, Ö. 1985.TenseandAspectSystems[M]. New York: Basil Blackwell.

Halliday, M. A. K. 1994/2000.AnIntroductiontoFunctionalGrammar(2nd ed.) [M]. London: Arnold./Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

Halliday, M. A. K. 2006. HCLS: Announcing the First HCLS Conference [R].TheHallidayCentreforIntelligentApplicationsofLanguageStudies,CityUniversityofHongKong.

Halliday, M. A. K. 2008.ComplementaritiesinLanguage[M]. Beijing: The Commercial Press.

Halliday, M. A. K. & C. M. I. M. Matthiessen.1999/2008.ConstruingExperiencethroughMeaning:ALanguage-basedApproachtoCognition[M]. London/New York: Continuum.

Halliday, M. A. K. & C. M. I. M. Matthiessen. 2004/2008.AnIntroductiontoFunctionalGrammar(3rd ed.) [M]. London: Arnold/Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

Hasan, R. 1987. The grammarian’s dream: Lexis as most delicate grammar [A]. In M.A.K. Halliday & R.P. Fawcett (eds.).NewDevelopmentsinSystemicLinguistics(Volume 1) [C]. London: Pinter. 184-211.

Hatav, G. 1997.TheSemanticsofAspectandModality[M]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Hopper, P. & S. A. Thompson. 1980. Transitivity in grammar and discourse[J].Language56: 251-99.

Li, C. N. & S. A. Thompson. 1981.MandarinChinese:AFunctionalReferenceGrammar[M]. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press.

Smith, C. S. 1991.TheParameterofAspect(2nd ed.)[M]. Dordrecht: Kluwer.

Olsen, M. B. 1997.ASemanticandPragmaticModelofLexicalandGrammaticalAspect[M]. New York/London: Garland.Yang, G. 2007.TheSemanticsofChineseAspects—TheoreticalDescriptionsandaComputationalImplementation[M]. Frankfurt: Peter Lang.

丛迎旭.2011.概念语法隐喻研究的限制与扩展[J].外国语(5):46-53.

陈前瑞.2001.动词重叠的情状特征及其体的地位[J].语言教学与研究(4):48-56.

戴耀晶.1997.现代汉语时体系统研究[M].杭州:浙江教育出版社.

丁建新.2000.语法家之梦——“词汇作为最精密的语法”研究述评[J].现代外语(4):431-38.

方梅.2005.篇章语法与汉语篇章语法研究[J].中国社会科学(6):165-72.

龚千炎.1995.汉语的时相、时制、时态[M].北京:商务印书馆.

郭锐.1997.过程和非过程——汉语谓词性成分的两种外在时间类型[J].中国语文(3):162-75.

何伟.2003.系统功能语法时态系统概观[J].外语教学与研究(6):417-24.

何伟.2006.时态的小句层次性之系统功能语法探讨[J].外语与外语教学(7):55-59.

黄国文.2000.英语动词词组复合体的功能语法分析[J].现代外语(3):221-236.

姜望琪.2011.语篇语言学研究[M].北京:北京大学出版社.

鞠志勤.2013.动词重叠的体标记地位及语篇语用研究[J].语言教学与研究(2):89-96.

刘正光、曹志希.2007.指称意义与句法变化[J].外国语(2):37-44.

彭宣维.2011.语言与语言学概论——汉语系统功能语法[M].北京:北京大学出版社.

屈承熹.1998/2006.汉语篇章语法(潘文国译)[M].北京:北京语言大学出版社.

尚新.2004.突显理论与汉英时体范畴的类型学差异[J].语言教学与研究(6):10-18.

尚新.2007.英汉体范畴的对比研究——语法体的内部对立对中立化[M].上海:上海人民出版社.

杨国文.2011.“动词+结果补语”和“动词重叠式”的非时态性质[J].当代语言学(3):217-25.

张德禄.2010.适用性社会符号学的理论与实践研究[J].外语与外语教学(5):5-10.

朱德熙.1982.语法讲义[M].北京:商务印书馆.

朱景松.1998.动词重叠式的语法意义[J].中国语文(5):378-86.

朱永生.2006.名词化、动词化与语法隐喻[J].外语教学与研究(2):83-90.

(责任编辑 甄凤超)

鞠志勤,青岛农业大学外国语学院讲师。主要研究方向为功能语言学。电子邮箱:judyju@163.com

*本文是青岛农业大学人文社会科学研究基金资助项目“英汉体系统中词汇-语法的互补性研究”(编号613Y48)的阶段性成果。

H04

A

1674-8921-(2014)10-0025-06

10.3969/j.issn.1674-8921.2014.10.005