铜川市生态林业建设模式及其建议

蒋 霞,魏天儒

(杨凌职业技术学院经济与贸易分院,陕西杨凌712100)

森林是一个拥有高密度树木的区域,一般包括乔木林和竹林。它是以树木为主体所组成的地表生物群落,具有丰富的物种、复杂的结构、多种多样的功能。林业是指保护生态环境、保持生态平衡、培育和保护森林以取得木材和其他林产品,利用林木的自然特性以发挥防护作用的生产部门,是国民经济的重要组成部分之一[1]。陕西市铜川市自然资源丰富,有利于农、林、牧综合发展,现拥有森林面积为15.30万hm2,林地面积为13.45万hm2,草地面积为3.52万hm2,处在全国苹果最佳优生区,苹果种植面积2.67万hm2。铜川市有着丰富的地上、地下自然资源。近年来,铜川市把林业放在生态建设的突出地位,围绕实施生态立市战略和建设绿色生态铜川主题,构筑“三大版块”、建设“两区一廊、三河多带”的生态体系,全面推进绿化铜川五大工程,全力抓好造林绿化、资源管护、产业发展、林业改革和生态文化建设五项重点工作,强势推进造林绿化工作,做大做强林业产业。截至2013年,全年造林已完成1.1万hm2,四旁植树610.4万株,义务植树204万株,育苗167 hm2;铜川市栽植以核桃为主的干杂果经济林8.1万hm2,农民人均0.2 hm2,干杂果收入占到农民人均纯收入的16%。现阶段陕西省铜川市生态林业建设模式要再上新台阶,为林业发展作出更大的贡献。

1 铜川市的自然概况

自然环境是由气候、水文、地貌、岩石、土壤和生物等诸因子综合而成。每一地区每一块林地都是由诸因子的相互联系、相互制约的自然综合体[2]。所谓自然环境的影响就是指各地区自然综合体的影响。自然环境的综合差异也决定了不同地区生态供给的可能性和生态建设模式的差异。自然环境中主要包括气候资源(主要是光照、温度和降水)、地貌和土壤、动植物资源及植被、土地资源。这些因素决定了一个区域的自然环境条件和可能的环境生态供给能力。决定林业生态建设模式和区域生态功能定位的另一个重要因素就是社会经济文化条件。

1.1 地理位置

铜川市位于陕西中部,陕北黄土高原南缘。地理坐标为东经 108°34′~109°29′、北纬 34°50′~35°34′,东西宽约77.0 km,南北长约85.0 km,总土地面积3 885.33 km2,是陕西省省辖市,距省会西安70 km。其原名“同官”,因与“潼关”同音,治所又在铜水之川,故更名铜川[3]。铜川市有西铜铁路和西铜一级公路,县乡公路发展较快,以耀县郊区、宜君西部和郊区、宜君东部为两翼的“@”型公路网络已基本形成。全部乡镇和主要矿区都有公共汽车来往,交通极为方便。

1.2 地形地貌

铜川市地处鄂尔多斯台向斜(中生代)南部、陕北台凹(中生代)的南缘地区,属黄土高原南缘的残塬区。全市丘陵连绵,沟谷纵横,地形破碎,地势相差悬殊,主要包括山地、丘陵、塬地和川道等地貌类型,其中,山地占28.5%,丘陵占38.5%,塬地占28.0%,川道占5.0%。铜川市地貌结构比较复杂,山、原、梁、峁、沟谷、河川均有分布。境内山峦纵横,峪谷相间,台原广布,梁峁交错,形成一个不规则的网状结构。最高点位于市辖区北部、宜君县境内的庙山,海拔1734.2m;最低点位于耀县楼村乡张家坪的赵氏河谷地,海拔536 m。铜川市地貌复杂,可以划分为5个地貌区:西部子午岭山地区;北部黄土高原丘陵区;中部黄土残垣沟壑区;东南部渭北北山地区;南部川原区。

1.3 气候

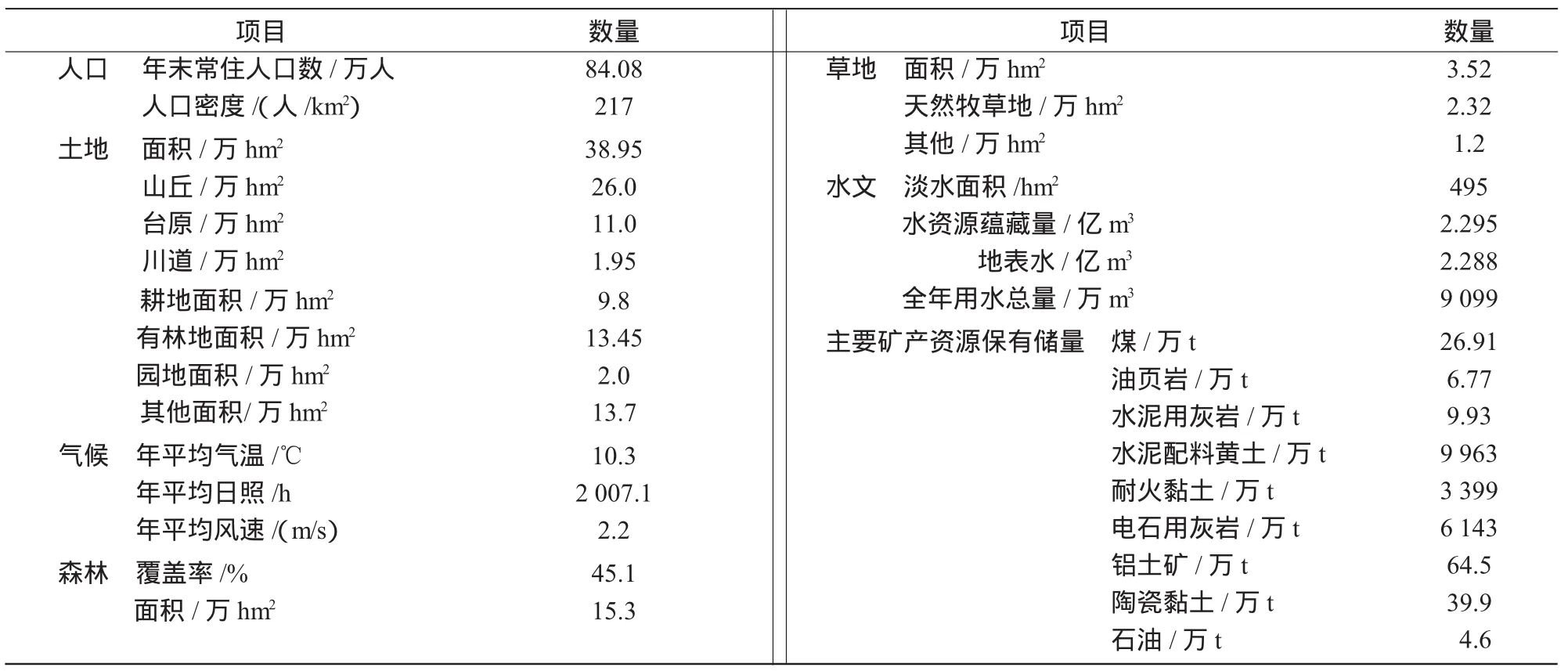

铜川属暖温带大陆性季风气候,四季分明,冬长夏短。冬季受来自西伯利亚和蒙古人民共和国极地大陆气候的控制,干燥寒冷,雨雪稀少[4](表1)。夏季受来自太平洋的温湿气团影响,炎热湿润,雨水较多。春秋两季受2个气团的交替影响,气候多变,夏秋易涝,冬春易旱。铜川暴雨出现的时段为4—9月,其中72%的暴雨出现在7—8月;铜川无暴雨出现的年份占21%,出现1~3站次暴雨的年份在54%左右,暴雨出现最多年为8站次;从地域上看,南部暴雨出现几率明显低于中北部,中部残塬沟壑区是全市暴雨出现次数和强度最大的地区,北部暴雨次数虽多,但强度弱于南部。由于地势相差悬殊,地区气候差异明显。由于地势地貌的影响,全市气候差异明显:全市年均日照2 007.1 h,年平均气温10.3℃,降水600 mm以上。西部和北部是广阔的山区,年均日照2 412.4 h,气温8~9℃,降水650~740 mm;中部和东部为沟塬相间的残塬区,年均日照2 345.7 h,气温10~11℃,降水量589~650 mm;南部是地势平坦的台塬,年均日照2 351.1 h,气温 11.8~12.3℃,降水量 539~555 mm。全市大风分布差异很大,风速为2.2 m/s,北部宜君占53.4%,4月最多,占42.8%。

1.4 土壤

土壤是由一层层厚度各异的矿物质成分所组成的大自然主体。土壤和母质层的区别表现在于形态、物理特性、化学特性以及矿物学特性等方面[5]。根据土壤普查资料,全市土壤共有9个土类15个亚类25个土属73个土种。土壤类型有褐土、黑垆土、塿土、黄绵土、黄墡土、新积土、粗骨土等。其分布规律是由南向北依次为:褐土、黑垆土、黄绵土。褐土是主要的林业用地土壤,占铜川市总面积的51.6%,主要分布在西北部次生林区和丘陵沟壑灌木林区。黄绵土次之,占铜川市总面积的28.0%,多分布在东部塬边坡面和中部丘陵沟壑地带。由于发育微弱,其性状仍似黄土母质,故称“黄土性土”,无明显剖面发育,层次分异不明显。剖面基本上由表土(耕作)层和底土(母质)层2个层段构成。耕作层养分含量较高,有机质含量一般不到1%。土壤耕性好,疏松易耕,适耕期长。因土色浅,土温变幅大,早春作物返青早,易发小苗。但土壤肥力低,作物容易后衰。搞好水土保持是提高黄绵土肥力的首要增产措施。

1.5 河流水文

铜川水资源总量2.295亿m3,多年平均自产径流量2.288亿m3,地下水资源量0.929亿m3,重复量0.922亿m3,全年用水总量9 099万m3(表1),河流水文是发生在河流中的水文特性和变化规律,包括河水的补给来源、河流水情、水温、冰情、水化学和泥沙,以及河流类型、河川径流的年内分配和多年变化等。境内的河流均为黄河流域渭河水系,铜川山高沟深,河流均是源头或上游,其特点是:流程短,水量少,水位低,比降大,易涨落,能利用者甚微。在境内的中部,从西向东,以凤凰山—哭泉—庙山—金华山一线为界,北部河流为洛河支流,南部河流皆为石川河支流。洛河水系主要河流有青河、五里镇河、雷原河、白水河;石川河水系主要河流有漆水、沮水、赵氏河、浊峪河、清峪河、赵老峪。

表1 铜川市的人口与自然资源情况

1.6 森林资源

铜川市森林植被属暖温带森林草原植被带。由于其处于我国东部的季风湿润区与内陆干旱区的过渡地带,加上境内南北气候的差异,植被相应出现了明显的水平地带性分布。全市主要的森林类型为:以油松为主的针叶林,常形成纯林或与栎类、山杨、阔杂组成混交林,分布于海拔800~1 600 m之间的山地;以辽东栎、麻栎为主的阔叶林,常形成纯林或混交林,多分布在海拔1 100~1 500 m的地段;分布于海拔900~1 100 m低山地形陡峭地带的侧柏林;分布于丘陵沟壑区的人工刺槐林。

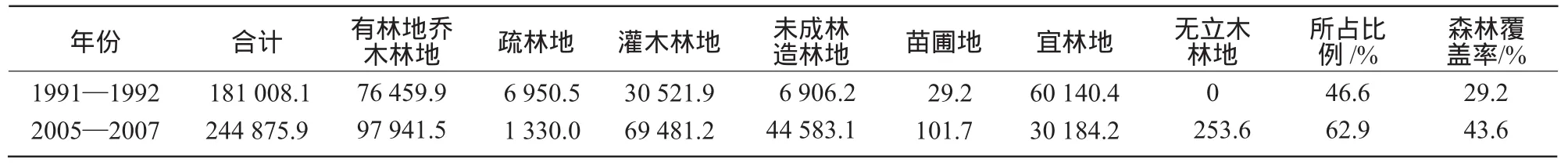

森林资源总量不足,质量不高,分布不均。铜川市土地面积38.8万hm2,根据铜川市1991—1992年和2005—2007年的二类资源调查数据,1991—1992年铜川市林业用地面积181 008.1 hm2,占土地总面积的46.6%;2005—2007年铜川市林业用地面积244 875.9 hm2,占土地总面积的62.9%(表2)。目前,尚有近3.3万hm2的灌木林地,其余6.67余万hm2为疏林地、未成林造林地和宜林地,林分质量参差不齐。铜川市森林面积主要分布在西北部,树种主要为天然油松、侧柏、栎类,面积占到70%左右;中东部和南部分布极少,树种主要为人工刺槐和各类经济林木,面积不足30%。2013年森林面积 15.30万hm2,林地面积 13.45万hm2,森林覆盖率为45.1%。

表2 铜川市林地面积调查变化情况 hm2

1.7 社会经济状况

铜川市现辖耀州、宜君、印台和王益4个县区,39个乡(镇、街道办事处)543个行政村。2012年底其常住人口84.08万人,其中,城镇人口50.82万人,农村人口33.26万人(表1)。生产总值为187.73亿元,年均增长15.6%,高于规划目标2.6百分点,铜川拥有以煤炭、建材、陶瓷、铝冶炼、纺织、机电、医药、食品、化工等为骨干的30多个工业门类。全市年产原煤1 100万t,占全省原煤总产量的30%。铜川市采矿历史悠久,是全国著名的矿业城市之一。矿业是铜川市重要的支柱产业。2007年,铜川市从事矿产资源采掘业共计57 246人,生产原煤1 749万t,实现产值38.58亿元。区域经济的产业结构除煤炭、铝材、建材、电力、陶瓷工业具有一定规模外,农业经济占有重要地位。2012年铜川市实现生产总值282.92亿元,剔除价格因素,较2011年增长15.8%,连续7 a增速保持在15%以上,增幅位居全省第1位。铜川市实现财政总收入41.59亿元,其中,地方财政收入21亿元,分别同比增长17.3%和31.3%。十大民生工程累计完成投资51.3亿元,城乡居民养老保险和城镇基本医疗保险参保率均达98%。铜川市城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到21 929,7 134元,分别增长16.8%和17.4%(表 1)。

2 铜川市生态林业的建设模式

生态林业是指遵循生态经济学和生态规律发展林业,是充分利用当地自然资源和促进林业发展,并为人类生存和发展创造最佳状态环境的林业生产体系[6]。我国林业生态工程建设取得一定成就,相对于我国生态环境质量而言,生态工程建设仍然任重而道远,仍有很大的绩效提升空间。铜川市充分利用自然资源优势与合理保护当地生态环境相结合,大力发展多层次、多结构的农林牧渔复合经营,重点抓好各种“名、特、优、新”产品的生产开发,发展创汇农业、旅游农业和绿色农业。深入开展以林业为主的多种经营,普及推广一批具有地方特色的发展模式。其生态林业建设模式为:干杂果经济林建设模式;“苗木寄栽、一次成园”新建园模式;林下种养业建设模式;果产业模式;公园建设模式。

2.1 干杂果经济林建设模式

近年来,各地以科技为支撑,以改革为动力,以投入为保障,发挥区域优势,优化产业布局,调整产业结构,发展适度规模经营,建成一批特色干杂果经济林产业基地,促进区域经济健康持续发展,推动农民增收致富[7]。按照陕西省委、省政府的部署,坚持以市场为导向、以农民增收为目标,大力发展核桃及红枣、花椒、板栗、柿子等干杂果经济林产业,取得了明显成效。在良种化、标准化、规模化、产业化上做文章,稳定面积,建档升级,提质增效,把干杂果经济林培育成农民增收的一大主导产业。2010年铜川市政府在春季印发的《关于认真开展春季植树造林活动的通知》中明确提出要把干杂果经济林基地建设作为春季植树造林的重点,要求各县(区)务必高度重视,采取措施,抓好落实。耀州区及时印发了《铜川市耀州区2010年春季鲜干果经济林建设实施方案》,提出实行“1+4”工作机制,即成立以区委、区政府主要领导为组长的领导小组,下设工作实施组、宣传组、技术组、督察组4支工作力量,分别负责干杂果经济林工作的落实、宣传、技术、督促考核工作。由于措施到位,2009年完成干果经济林栽植面积0.3万hm2,占任务的60.7%,其中,核桃0.1万hm2,建设面积6.7 hm2以上的示范点37个。2010年铜川市新栽0.267万hm2,改造提高0.33万hm2。重点抓5个千亩(66.7 hm2)以上的核桃林带建设和10个百亩(6.7 hm2)以上高标准干杂果经济林示范园建设。铜川市普及干杂果5项关键技术,技术推广面积达到2万hm2以上,技术到位率80%以上,培训林农1.5万人次,建成10个科技示范基地、10个干杂果专业村、100个科技示范户。已形成了宜君县城关镇水塔村杨沟新建核桃园、木梨庄核桃示范园、湫沟核桃示范园,印台区广阳镇四联村新建核桃园,耀州区关庄镇涝池村千亩(66.7 hm2)核桃基地、孙塬镇石塬村花椒示范园,新区野狐坡村岭上柿子园。根据土壤普查资料,全市土壤共有9个土类15个亚类25个土属73个土种。

2.2 “苗木寄栽、一次成园”新建园模式

近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程日益加快,房地产业迅速崛起,极大地推动了我国园林产业的发展。园林苗木是城市绿化和环境美化的重要素材,在城市建设中作用巨大[8-9]。如何有效地提高园林苗木的移栽成活率,加快植物在城市绿地中的建成速度,达到“一次成园”或者“短期成景”的效果一直是困扰广大园林绿化工作者的一个难题。因而,探讨影响园林苗木移栽成活率的因素及提高移栽成活率的方法,显得意义重大。铜川市印台区率先推行“苗木寄栽、一次成园”苹果新建园模式,即先在塑料容器内(规格为30 cm×35 cm,四周打孔)装入搅拌好的地表土、山皮土或腐熟有机肥混合物,加入一定比例的有机质、生根粉等营养基质,组成营养钵,再将普通苗木栽入营养钵,最后将营养钵按照株行距1 m×1.2 m的距离放入挖好的通渠(规格为宽35 cm、深40 cm)进行填埋、浇水、定干等,培育2~3 a后,去掉容器,按大田栽植密度移入大田,一次建成果园。

这种建园模式有四大优点:一是土地使用率大大提高,栽植667 m2地所需苗木用66.7 m2地育苗即可满足,90%的土地可以继续耕种。二是浇水、施肥、打药、修剪等管理工作可以集中进行,既节省人力,又便于精细化管理。三是可大大提高新建园保有量和成活率,经过2~3 a的培育,大苗移植时已经生成壮侧根3~4条,抽枝3~5个,已整好树形,比普通苗木早挂果3~4 a,群众保园的积极性大大提高。容器大苗在本园内带土移植,尽量避免长途运输苗木,缩短运输时间,采取保护措施,大大提高了成活率。四是极大地缩短了新老果园更替周期,有效破解老果园挖除后3 a内不能新栽这一难题。目前,印台区已通过“苗木寄栽、一次成园”新建园模式示范栽植40余hm2。

2.3 林下种养业建设模式

林下经济是以林地资源、林下空间和森林生态环境为依托,以林下种植、养殖、采集、初级加工、森林景观利用为主要形式,开发利用林地资源和林荫空间的复合生产经营活动。林下经济具有发展模式多、就业容量大、从业门槛低的显著优势,是林改分山到户后农民发展林业的首要选择,是贫困地区加快发展、老百姓脱贫致富的一条重要路子。发展林下经济种养业,不仅创造了经济效益,而且实现了生态循环,如养鸡,鸡吃林地里的虫、草,鸡粪又肥沃了山地,促进果树的生长,从而使农林牧各业实现资源共享、优势互补、循环相生、协调发展的生态模式[10-11]。根据林木的种类,指导养殖户发展不同的养殖品种,通过农民工示范创业,走“公司+基地”、“合作社+养殖户”、“科技特派员+养殖户”的经营路子,致力打造林下经济产业,把林下经济种养业发展成为农业增效、农民增收的一个新亮点[12]。为促进林下经济健康快速发展,铜川市充分发展政府在资金、技术、信息、市场等方面的优势,主动服务,促进林下经济快速发展。对想上项目而缺少资金的农户协调贷款,解决发展的资金瓶颈。以林业局、农技中心为主导成立技术服务组,分片包户提供全方位技术指导服务,适时聘请专家进行技术培训,并及时为发展户提供相关信息、联系保险等事宜,降低发展户的风险。

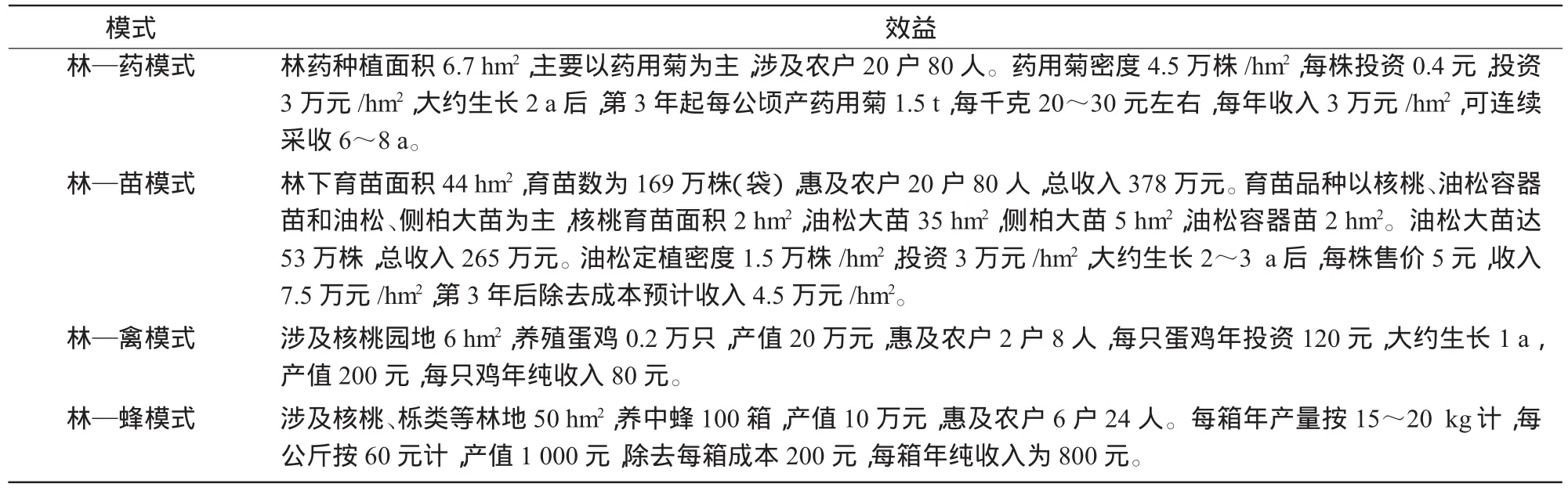

在铜川市利用林下空地发展林菜间作套种,是积极探索林下种养新模式、促进林下种养业向纵深发展的一个小小缩影。林下经济在铜川市已然成为农民实现农业增收的新亮点。发展林下种养业,在推行林畜、林粮、林果间种及木本粮油作物种植上发挥示范作用,探索发展林下经济的新思路。近年来,铜川市在抓好杨树丰产林发展的同时,创新思路,深入挖掘土地增收潜力,巧打各种农作物在生长过程中的时间差和空间差,大力发展高效农业套种,多措并举发展林下经济,形成了林草、林棉、林畜、林菜等多种模式,林业综合效益显著提高,促进了农业产业化的快速发展。2011—2013年宜君县林下经济以林下种植、林下养殖为主,涉及林地106.7 hm2,年产值408万元,惠及农户48户192人,建立了1个专业合作社。由于宜君县经济林核桃面积已达2.67万hm2,林下经济主要模式为在核桃园套种油松、侧柏苗木、菊花等林下种植模式和养殖蛋鸡为主、在天然林内养殖中蜂的林下养殖。其主要模式如表3所示[12]。

表3 宜君县2011—2013年林下种养业建设模式及其效益

2.4 水果产业模式

水果产业是一个十分传统的产业,其产业链覆盖了从上游的果树种苗研发、培育、大规模产业化种植,到中游的水果深加工,例如将新鲜水果加工成各种特色风味的水果罐头、果馅、果干、蜜饯、瓶装果汁、工业浓缩汁等,还有传统的产业链下游,直接与老百姓接触的鲜水果零售,例如商超的水果区、街铺的鲜果专卖店以及市场上的水果摊点,当然还包括了用鲜水果为原辅料制作的鲜果冰沙、鲜果沙拉、果汁等等。历数水果产业的各个环节,消费者对这些商业形态都比较熟悉。铜川地处西北黄土高原优势苹果产业带中心,是世界级多种北方水果最佳优生区。多年来,依托得天独厚的自然优势,铜川市委市政府把果业列入“5523”发展战略,确定为农村头号主导产业,作为促进农民增收的主要抓手,强势推进,加快发展。

目前,铜川市果园面积达到180万hm2,人均面积居全省第一。其中以苹果为主的种植面积5万hm2,产量47万t,优果率达79%。已建成苹果、樱桃、鲜桃和苗木繁育四大基地;铜川市266.7 hm2苹果通过有机基地认证,2万hm2苹果通过国家绿色食品基地认证,4家企业、协会0.1万hm2果园通过中国GAP认证,认证比例全省最高;4个乡镇荣获中国优质苹果基地百强乡镇;印台在全省率先引进实施了欧洲EUREP-GAP标准,果园管理水平进入全省前列,成为陕西果业“十五强”县之一;宜君县、印台区、耀州区分别被陕西省确定为绿色食品苹果生产基地、苹果出口基地和专用加工果基地;陈坪大樱桃、孟家塬鲜桃等特色水果异军突起,成为一村一品新的亮点;铜川果品连续3 a被选为全国“两会”特供果,多次荣获省、部优质产品奖,获全国首家“放心果盘子”产品称号,2006年被评为北京奥运推荐果品一等奖,誉为“中华名果”称号。“陕西苹果优,铜川苹果好”已被市场和消费者认可。铜川果业产业的发展坚持以自然资源为依托,面向国内国际2个市场,稳步发展苹果,加速发展干果,适量发展名、特、优、新时令水果,大力发展设施反季节高效水果栽培,加强基地建设,优化区域布局,更新品种结构,提高管理水平,全面推行绿色无公害果品生产,延长产业链条,加快标准化、市场化、产业化进程,实施名牌战略、龙头带动战略和项目支撑战略,创培精品,打造名牌,突出地域特色,占领国内市场,开拓国际市场,实现达到省内一流发展水平的产业目标[13]。

2.5 公园建设模式

公园,古代是指官家的园林,而现代一般是指政府修建并经营的作为自然观赏区和供公众休息游玩的公共区域,具有改善城市生态、防火、避难等作用。公园具有5个方面的功能:一是城市防洪功能。二是生态环保功能。三是拉动了整体发展。四是彰显了城市特色。五是改善了人居环境[14-18]。作为铜川市“公园建设模式”之一的“增绿碧水工程”被媒体称为一场“绿城”行动。公园建设模式重点实施了区域绿化、直观山坡绿化、“四旁”植树绿化、道路绿化、住宅小区绿化等工程,开工建设了川口山体游园、印台区济阳公园、宜君县龙山公园、新区朝阳公园,完成新区牡丹园扩建工程,新增绿地60万m2。完成了南市区碧水工程规划和新区景观设计,实施沮河景观、玉皇阁湿地公园景观工程,开工建设了新区城市中心公园丹阳湖、大唐养生园生态湖、药王山景区生态湖等工程,形成水面4万m2。

为了促成陕西省铜川市从“煤城”到“绿城”的蜕变,铜川建成并改造完善了位于新区的城市运动公园、铜川牡丹园、中心公园等三大主题公园,使广大市民的休闲娱乐有了更好的去处。以玉华宫森林冰雪游、照金与香山生态文化游、药王山养生保健游为主题,打造特色森林旅游品牌。以生态文化载体为平台,举办生态摄影、书法、绘画展,生态笔会、生态文艺演出等活动,让更多的人了解生态,认知生态。充分利用电视、报刊、网络等媒体,广泛宣传生态知识和林业生态建设成就,倡导绿色低碳生活,弘扬生态文明。通过保护古树名木、爱鸟周、关注森林活动等形式,营造爱护动物、爱花草树木、爱大自然的文化风尚和社会氛围。构建生态文化体系,实现人与自然和谐相处。加快建设铜川市赵氏河国家湿地公园,公园位于铜川市赵氏河流域中段,南北长10.3 km,东西宽3.2 km,总规划面积1 314.5 hm2。该湿地属典型的天然兼人工型内陆河流湿地,具有黄土高原湿地的显著特点。湿地流域内溪流、滩涂、河心洲、蓄水区、鱼塘、水库等构成了天然与人工相结合的复合型湿地系统,湿地范围内形态自然、岸线优美、植被景观秀丽、野生动植物种类丰富,具有较高示范和科研价值。

3 铜川市生态林业建设模式应用的建议

铜川市生态林业建设模式应用已初具规模,初见成效。现存在的问题是,目前铜川市这些生态林业建设模式的展现,还是一种自发的、缺乏有计划有组织的领导。如果将现有的经验技术有组织的进行全面推广,并对新的模式进行开发,必然促进林业经济建设上到一个新的台阶。但是在生态林业的开掘中,并非层次越多,时空变化越复杂,其效益就越大。应从以下几个方面入手。

3.1 根据林业发展理念和总体规划,强调生态林业的综合性

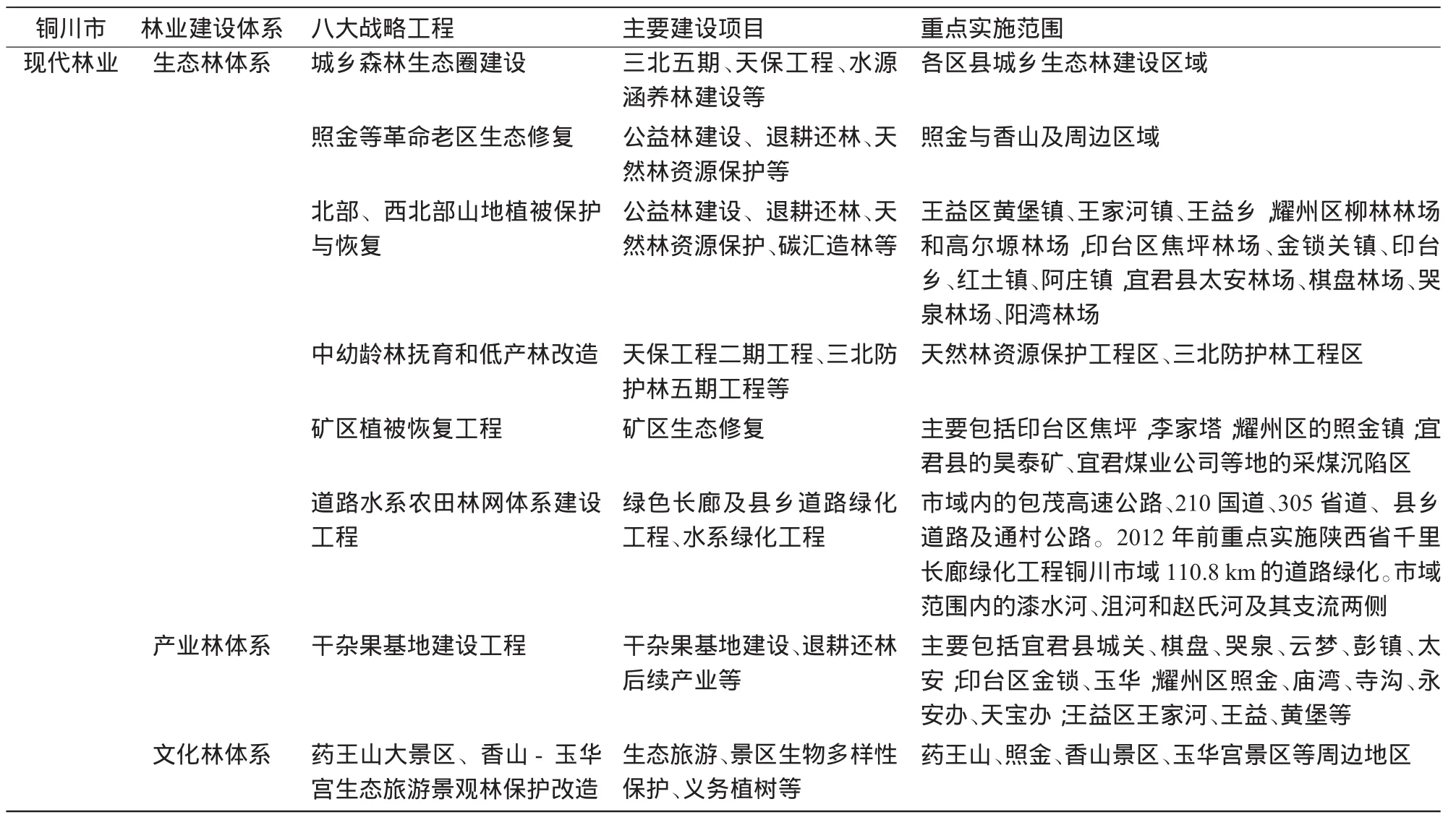

林业的内涵和外延是指为进行森林经营组织起来的、以进行木材、林产品生产和实现各种资源可持续开发利用的事业。要认清生态林业的内涵和外延,强调生态林业的综合性,生态林业不是就林业发展林业,而是一个林业生产体系,以林业为主体和基础,在地域、空间布局上多样化发展,在产业结构上形成以林业为主体的农林牧副渔加工等相结合的格局[19]。根据铜川林业发展理念和总体规划的基本原则,依据铜川市自身特点,加快造林绿化,以创建林业生态县为抓手,扎实推进林业生态建设的部署要求。围绕省委、省人大、省人民政府战略部署,为加快建设绿化铜川,对铜川市现代林业发展总体规划进行结构布局,布局核心——构建和完善生态林体系、产业林体系、文化林体系。总体布局时,将铜川市现代林业建设目标中的“八大战略工程”所涉及林业重点建设项目全部融入本总体规划的林业三大体系建设中,具体如表4所示。重点抓10个千亩(66.7 hm2)以上的人工造林示范点,全面抓好城市绿化、通道绿化、景区绿化、流域绿化、家园绿化等绿化铜川市五大工程[20-21]。

表4 铜川市林业建设重点战略工程

创新机制,动员社会各界开展“公仆林”、“曙光林”等各类纪念林营造活动。查漏补缺,力争建成全国绿化模范城市,开工建设铜川植物园。开展以树文化、花卉文化、野生动物文化、湿地文化等为主要内容的森林文化活动,年内建成一个省级(玉华宫)、2个市级(香山、太安)生态文明教育基地。

3.2 研究生态林业建设模式,应注重规模经济

林业发展满足人民群众的新期待、新需求,这其中既包括生态方面的需求,也包括生产、生活方面的需求。林业在国民经济中的地位非常需要,与广大群众的生产生活息息相关。在进行种间不同类型的组装时应充分考虑其物种间的互利。合理搭配,如植物的阴性和阳性、深根和浅根、长效和短效、生长发育早和晚等相结合,注意调节和控制好植物间的水分、养分、光照、空间的竞争。种间相克的物种不能组装在同一生态位中。笔者研究了5种生态林业建设模式,但由于林业生产的地域性特点明显,自然界生态环境条件的千差万别决非能用几个模式全部归纳概括,往往因模式原有的依据条件不同而模拟失败,给模式的应用推广带来障碍。

研究铜川市生态林业建设模式不能对模式生搬硬套,重点是生态林业建设模式所表达的思想和方法,除非生态环境条件与本研究模式中的条件非常类似,一般要注意地域性,即因地制宜地借用上述生态林业建设模式的思想和方法。应注意规模经济,生态林业建设模式大多是根据食物链原理组建起来的,包括许多链环节,铜川市的山地丘陵由于技术目前比较落后,很难把链条的许多环节完全连接起来,应集中技术与资金,扩大规模,这样才有可能真正抓好生态林业建设;在技术缺乏的地方,可找一个科研部门作为依托来进行。

3.3 强化“科技兴林”,发展林下经济

坚持统筹规划、分类指导,科技先行、创新机制,市场引导、政策扶持,精深加工、综合利用的原则,狠抓建基地、上规模,搞示范、强科技,扶龙头、创品牌等关键环节,推进布局区域化、生产规模化、经营集约化、管理科学化,做大做强生态林业建设模式的产业,使之成为山区经济发展的支柱产业和农民增收的主要来源[20]。认真做好种苗供应。每个重点县都要建设优质苗木良种繁育基地1~2处、采穗圃1处,确保林产业发展所需要的苗木供应。充分挖掘国有苗圃潜力,支持专业大户参与良种苗木生产和采穗圃建设,推动核桃等干杂果经济林苗木供给市场化和专业化。严格实行“两证一签”制度,加强苗木质量管理,确保苗木合格率达到100%。

因为生态林业建设模式涉及相关人员平时的工作较为繁忙,完全脱产来学习的时间非常少,各单位可以实施上午工作、下午学习的形式,为生态林业建设模式相关人员开展多种多样的专业培训班与技术交流活动,或举办业务知识、工程规范等多方面的学习课,从而让生态林业建设模式相关人员可以对工作情况与重要性有着充分的掌握,能够学习到优秀的生态林业建设知识与新技术。强化“科技兴林、服务群众、做强产业”,开展“为民服务零距离”活动。组织生态林业建设模式相关科技人员深入林业基层单位和农户,问需于民,送政策,送技术,送项目,帮助林农科学规划设计,合理选择树种品种,推广林业实用技术,传授经营管理先进理念。组织党员干部下村入户,调查研究,帮助群众理清发展思路。在林地林木流转、林权抵押贷款等方面提供服务,铜川市抓好8个规范、有效运行的林业专业合作社,为林农发展、壮大产业提供配套服务。按照适地、优生、效益的原则,推进林木种苗基地建设,突出名优新特经济林苗木、花卉的引进、繁育和推广,每个国有林场建设2 hm2以上经济林苗圃,铜川市建成千亩(66.7 hm2)种苗基地。支持发展林下经济,鼓励林粮间作、林禽共养、复合经营、休闲观光等生态保护和高效经济紧密结合的多种经营模式,抓好20个林下经济示范点。

3.4 提高生态意识,促进农民增收

农业科技部门和当地政府要充分利用宣传工具,普及生态林业建设模式知识,有计划有步骤地培训一批高水平的生态林业建设模式队伍,进行实地指导和无偿服务,并采取一定的倾斜政策,以利于生态林业建设模式的顺利推广。如对生态林业建设模式生产的产品允许自由购销,并在收购价上给予优惠;在税收上,按扶持发展、培植税源的原则酌情处理;对开发性项目,在贷款、利率上实行优先照顾;对生态林业建设模式的技术、信息、疫病防治等各项服务实行无偿和抵偿,对生态林业建设模式的建材、原料、饲料、良种、农药、化肥、薄膜等物资力求保证供应等。

生态林业建设模式主要是在生态与经济问题均较严峻的情况下开展的,丘陵山区人民生态意识淡薄、造林周期长,加上资金、技术不足,要同时解决生态和经济问题是不容易的,只有充分认识并正视这些难度,才可能使生态林业建设奏效,提升林业产业发展水平,促进农民增收。推广先进适用的干杂果加工技术,开发以干杂果为原料的食品、油脂化工产品、工艺品,推进干杂果产品由单一的食品功能向保健品、化妆品、医药用品等多功能延伸。支持龙头企业在干杂果集中产区建设果品贮藏库,使全省果品贮藏能力达到总产量的60%以上。加大红枣、花椒烘干设施建设,使基地县烘干能力达到总产量的50%以上。坚持政府扶持、部门指导、市场运作,积极发展农民专业合作组织。支持农民专业合作组织开展技术推广、科技培训、市场营销等经营服务活动,参与实施有关的建设项目。农民专业合作组织开展核桃等干杂果经济林生产经营活动,根据国家规定享受免征、减征企业所得税、增殖税等税收优惠。坚持“谁有能力谁牵头,谁是龙头扶持谁”的原则,培育发展一批竞争力和带动力强的龙头企业。按照产业链条长、资源利用率高、科技含量高、产品附加值高的要求,推进优势产品向优势企业集中,打造核桃等干杂果经济林企业群体和产业集群。

[1]李永红,高照良,彭珂珊.中国耕地资源保护与可持续利用研究[M].北京:中国言实出版社,2011.

[2]高照良,张晓萍,彭珂珊.黄土高原地区淤地坝建设及其规划研究[M].北京:中央文献出版社,2007.

[3]崔国强.关于铜川市森林资源保护的几点思考 [J].陕西林业,2011,15(5):14-15.

[4]常振荣.铜川市森林资源动态变化与分析评价 [J].陕西林业科技,2009(2):117-120.

[5]林业部调查规划院.森林调查手册[M].北京:中国林业出版社,1981.

[6]高照良.新疆水土保持生态补偿理论与实践研究 [M].成都:四川科技出版社,2013.

[7]蒋敏元.以生态环境建设为主体的新林业发展战略构想[J].北京林业管理干部学院学报,2002(2):100-103.

[8]铜川市统计局.铜川统计年鉴(2008—2013)[M].北京:中国统计出版社,2008—2013.

[9]丁圣彦.生态学[M].北京:科学出版社,2003.

[10]李小刚.泽州县生态园林村镇建设的实践与思考[J].山西农业科学,2008,36(10):79-80.

[11]周方鑫.江西丘陵山区生态林业建设的模式及应用分析[J].上饶师范学院学报,2002(3):93-97.

[12]岳亚库.宜君县林下经济发展情况的调查与分析 [J].吉林农业·C 版,2013(1):138-139.

[13]高照良,彭珂珊.西部地区生态修复与退耕还林还草研究[M].北京:中国文史出版社,2005.

[14]柳小平,王理德.园林绿化大树移栽成活及抚育管理技术措施探讨[J].中国农业信息,2012(12):93-99.

[15]胡万银.大树的移植技术及养护管理 [J].山西林业科技,2002,3(1):38-39.

[16]李智勇,樊宝敏.21世纪中国林业发展的生态文明观[J].北京林业大学学报:社会科学版,2004(3):56-58.

[17]中华人民共和国林业局.2012年暨“十一五”全国森林公园建设经营情况[EB/OL].[2011-04-27].http://slgy.forestry.gov.cn/portal/slgy/s/2452/content-476116.html.

[18]任德智,葛立雯,同延玲,等.陕西省宜君县森林碳密度及空间分布格局研究 [J].西北农林科技大学学报:自然科学版,2013,41(5):155-162.

[19]贺萍.林业外来有害生物研究的国际比较与实证分析[D].北京:北京林业大学,2010.

[20]杨朝兴.浅谈发展民生林业的着力点:以河南省为例[J].林业建设,2013(1):5-6.

[21]铜川市林业局.铜川市现代林业发展规划(2011—2020年)[EB/OL].[2012-12-16].http://www.forestry.gov.cn/portal/main/s/102/content-526494.html.