耕地资源安全内涵与构成研究

蒋月华,崔许锋

(1.湖南师范大学 资源与环境科学学院,湖南 长沙410081;2.中南财经政法大学 工商管理学院,湖北 武汉430073)

F323;F211 上世纪90年代以来,经济与城镇化水平快速增长,城镇化率从1949年的10.64%,达到2012年的52.60%,与城镇化进程相伴的是耕地资源的快速非农化。在平衡城镇化发展与耕地资源非农化的过程中,城镇面积扩张与耕地保护冲突加剧,耕地资源安全问题成为土地学科研究的重要问题之一。研究拟从耕地资源相关概念及研究评述入手,界定耕地资源安全的内涵和构成,旨在为耕地资源问题的研究构建理论的框架。

一、耕地资源安全研究进展

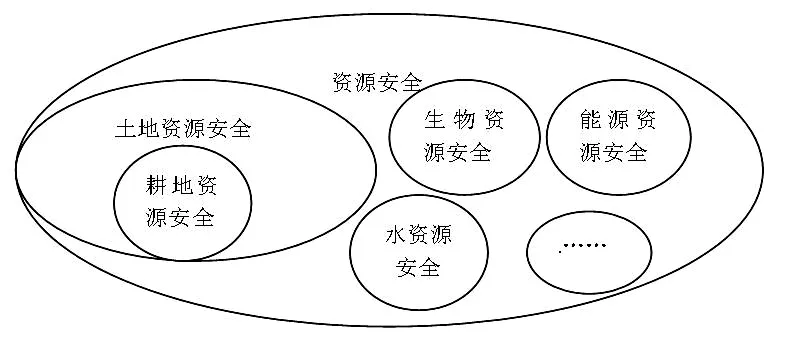

耕地资源安全的研究起源于对资源安全的关注和研究,对耕地资源的研究需要借鉴资源安全的研究工具和成果。资源安全是一个国家或地区可以持续、稳定、及时、足量和经济地获取所需资源(主要是指自然资源)的一种状态[1],是非传统安全的重要方面,是国家安全的重要组成,是在资源稀缺性的前提下资源出现不安全情况下证伪的论题。资源安全按照资源的类别可分为水资源安全、能源资源安全、土地资源安全、生物资源安全、海洋资源安全及环境资源安全等,从集合角度看,耕地资源安全是资源安全的一个子集,现有对耕地资源安全概念的表述一般都借鉴了资源安全的定义。综合相关研究成果,一般认为耕地资源安全是指一个国家或地区可以持续保证生物群落健康生存的耕地资源状态或潜力,其可持续存在状态或潜力,可以保障目前以及可以预测的将来的社会经济发展、人口增加、生态环境变化等对耕地资源不断增长的需求。

经过文献查阅,关于耕地资源安全的研究,直接从安全角度研究耕地资源问题的文献相对不多,而大部分研究是从实践的角度以耕地保护为导向去研究耕地资源安全问题,一般有以下视角:可持续发展、质量评价、数量变化分析、数量预警、耕地资源安全的外部性治理、基于问题导向的对策设计等[2]-[6],这些研究也为耕地资源安全研究提供了丰富的借鉴。

对比国内与国外关于耕地资源安全的研究会发现,发达国家对于耕地资源安全的研究往往集中在耕地生态安全与土地健康,目的是促使建立和谐的人地关系,实现耕地资源的可持续利用[7][8]。而中国人均耕地面积水平低,人地矛盾对立冲突,其生产性价值和社会保障价值的意义要高于其生态价值意义,所以中国耕地资源的研究多基于人口承载力、社会保障功能、供需预测、非生产性价值补偿等角度。但是,近年来我国由于人口压力大且以高资源消耗的经济发展模式为主导,导致耕地资源环境破坏、环境污染、土壤退化、荒漠化、石漠化等问题,耕地资源的生态安全也越来越引起注意。在理论基础方面,耕地资源安全以人地关系理论、经济稀缺理论、可持续发展理论、生态学理论、外部性治理理论、安全科学理论、地理信息系统理论、制度经济学理论等为理论基础[9]。

二、耕地资源安全与相关概念的比较

(一)耕地资源安全与粮食安全

粮食安全问题愈益发展成一个全球焦点问题,作为一个世界性问题,保障国家粮食安全、维持国家稳定,成为政府工作的重点。粮食安全概念也是伴随着经济社会的发展而不断发展与完善的。1974年联合国粮农组织(FAO)在第一次世界粮食首脑会议上首次提出了“食物安全”的概念,并定义为:“保证任何人在任何时候都能得到为了生存和健康所需要的足够食物”。1983年4月联合国粮农组织粮食安全委员会通过了新的“粮食安全”概念,并得到联合国粮农组织、世界粮食理事会、联合国经济和社会理事会等国际组织和国际社会的认可和支持,提出的粮食安全概念为:“确保所有的人在任何时候,既能买得到又能买得起他们所需要的基本食物”。1996年第二次世界粮食首脑会议又重新对粮食安全作出表述:“确保所有人在任何时候都能够得到在物质上和经济上获得足够、安全和富有营养的粮食,来满足其积极和健康生活的膳食需要及食物喜好时,才实现了粮食安全”。从粮食安全的定义发展可以看出,粮食安全的含义从数量、质量保障性,到个人经济上的可承受性,从低层次的满足生存健康需要到高层次的满足个人食物喜好。

耕地资源安全是粮食安全的基础。保证粮食安全最基本的方法就是保护耕地,但是目前经济的发展又不可避免地占用耕地,面对这个悖论如何化解成为当前研究的重点。方法主要有城乡建设用地增减挂钩、高标准基本农田建设、国际粮食进口、国际耕地资源利用等。其中城乡建设用地增减挂钩、高标准基本农田建设是比较有效且风险较小的实施方法,城乡建设用地增减挂钩从数量保护角度保障耕地资源安全,高标准基本农田建设是从质量建设角度实现耕地资源安全。而国际粮食进口、国际耕地资源利用则是利用国外耕地资源实现国内粮食供需的平衡,但是存在国际政治风险,需要慎重使用。粮食安全对耕地资源安全具有反作用。在区域耕地资源安全受到威胁,耕地承载能力不能满足区域生产生活需要时候,耕地资源就会被掠夺式、超负荷利用,这将诱发耕地生态环境的破坏,水土流失、土壤退化、土壤贫瘠化、荒漠化、石漠化随着而来。

所以耕地资源安全与粮食安全关系密切,只有保障耕地资源的安全才能实现粮食安全。粮食安全受到威胁会反作用于耕地资源安全,导致耕地资源安全问题的产生。

(二)耕地资源安全与土地资源安全

土地资源安全是指一定区域的土地资源出现威胁、破坏土地资源安全可靠和经济有效供给的各种内外因素和情况时,能够进行有效防御的状态。包括数量安全、质量安全、结构安全等方面的含义[10]。耕地是土地资源的一种重要用途,其历史悠久且十分珍贵,相应的耕地资源安全也是土地资源安全的重要组成。

首先,耕地资源安全与土地资源安全是部分与整体的关系,土地资源安全包括耕地资源安全、林地资源安全、草地资源安全等等(见图1)。其次,耕地资源安全是土地资源安全研究的重心。耕地资源是粮食生产的客观载体,是粮食安全的重要保障。目前土地资源安全中粮食安全最为紧迫、也最为重要,是目前研究的重心。第三,耕地资源安全与土地资源安全研究边界不同。土地资源研究范围更广,其研究不仅以耕地资源为研究对象,而且以所有的耕地资源为研究对象,其研究范围更全面。而耕地资源安全仅以耕地资源为研究对象,范围较窄,但是研究更深入更具体。所以耕地资源安全的研究要借鉴土地资源安全的研究工具,利用土地资源安全的研究结果,这样才能推动耕地资源安全研究的不断深入。

图1 耕地资源安全与其他安全的关系

(三)耕地资源安全与耕地保护

耕地保护是指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施,对耕地的数量和质量进行的保护。耕地保护研究是基于耕地资源稀缺的前提下,研究如何保障耕地资源健康持续发展的措施;而耕地资源安全是基于耕地资源不安全的证伪结论,试图通过体系的构建维持耕地资源可以持续为经济社会发展提供支撑的一种状态。

对比耕地资源安全与耕地保护的区别,首先是研究目标不同,耕地保护是研究如何运用行政、经济、法律、技术等手段对耕地资源进行有效调节达到保护的目的,而耕地资源安全是采用特定的方法保证生物群落健康生存的耕地资源状态。另外是角度不同,耕地资源安全是立足于安全的角度,从保证资源的持续稳定利用方面去研究;而耕地保护只是从保护角度,主要在于如何采用法律、行政、经济、技术等手段和措施保护耕地。

耕地资源安全与耕地保护虽有区别,但是联系十分紧密。耕地保护研究所采用法律、行政、经济、技术等手段维护了耕地资源的安全,耕地资源安全也从安全科学的角度为耕地保护指明了方向。耕地资源安全的研究目前相对较少,可以从耕地保护相关研究中汲取有价值的研究成果,促进耕地资源安全研究的不断完善。

三、耕地资源安全的有机组成

在耕地资源安全构成方面,早期的研究一般仅局限于数量的安全与质量的安全[11]。随着社会经济发展,耕地资源安全问题受到环境变化、政策因素的影响越来越突出,认识到生态安全也应是耕地资源安全的重要组成[12][13]。生态安全关系到耕地的长期持续利用,是避免土地利用者片面追求短期经济效益,而忽视长期效益的重要保证。在目前严格的耕地保护制度下,耕地资源仍然流失严重,数量动态平衡受到质疑,这可以从布局安全中得到解释。在目前国家耕地保护制度的约束下,地方政府为了规避政策风险,完成耕地保护任务目标,通过调整耕地布局,将耕地保护的责任迁移至不宜于保护的位置,一旦发生地质灾害,耕地将在不可抗力的作用下损毁。所以耕地资源保护可以从数量安全、质量安全、生态安全、布局安全四个部分加以研究。

(一)耕地数量安全

数量安全因为其具有的可量化性、可监控性等显著特征,而为众多研究者关注。在耕地资源安全实践中,数量是重要的考核指标,易操作且成本低,因此广泛被采用。在目前GPS、GIS、RS技术的支持下,数量安全的评价和监控通过图形化、空间化表达,更具实践性优势,是土地管理的重要工具。耕地数量安全目标设定上,一般可以分为动态目标与静态的目标。静态目标是在一定的时间段内耕地资源数量要满足区域粮食安全的要求,动态目标是耕地资源数量安全要随经济社会的发展而发展,与粮食安全需求保持动态平衡。

在耕地数量安全政策制定上,我国已有不少有益的实践。耕地资源数量安全政策最早可以追溯到国家的国民经济和社会发展第十一个五年规划,国家第一次在国民经济发展规划中提出了耕地面积18亿亩的控制性指标。到了2006年9月6日国务院第149次会议,国务院明确提出要长期保持18亿亩耕地的要求。温家宝总理2007年3月5日在第十届全国人大五次会议上做的政府报告中又强调:“一定要守住全国耕地不少于18亿亩这条红线”。在2008年国务院发布实施的《全国土地利用总体规划纲要(2006-2020年)》中明确规定:“到2020年全国耕地面积保持在18.05亿亩以上,15.6亿亩基本农田面积数量不减少、质量有提高。”

(二)耕地质量安全

土地是一个综合的生态系统,是由气候、地貌、土壤、水文、岩石、植被等构成的自然、历史综合体。耕地作为土地的具体用途,肥力是其显著特征。有研究认为耕地质量是构成耕地的各种自然因素和环境因素的总和,表现为耕地生产力的高低、耕地环境状况的优劣以及耕地产品质量的高低[14]。随着研究的深入,有研究将经济因素也纳入耕地质量的范畴,认为耕地质量是构成耕地的自然、环境、经济等因素的总和,耕地质量的高低主要通过其产出能力、适应性、生态环境状况,产出品质量等形式间接体现[15]。所以通过耕地质量概念的发展过程,可以看出耕地质量是关于其构成要素的集合,从自然、环境的集合扩展到自然、环境、经济的集合。

耕地质量安全是一定区域内的耕地资源质量在一定时期内处于一种持续动态平衡状态。耕地质量安全主要有两方面特征,一是历史性特征,耕地资源质量安全必须基于特定的历史阶段,不同的历史发展阶段,农业科技发展水平不同,对耕地质量安全的要求也不同。比如随着农业科技的发展,低产田耕地资源的产量上升,那么可能原先存在的低产田耕地资源安全问题会得到解决,这个时候就需要对耕地资源质量安全水平重新界定。二是动态性特征,由于耕地资源质量不是一成不变的,随着耕地工程改造而上升,随着不合理的利用而下降。“耕地占补平衡”的政策也是基于这个基本的特征而设立,通过区域内异地的补充,一方面满足建设的需要,另一方面保证区域内耕地总体质量不下降。耕地数量安全的目标是保障和保持耕地质量的持续健康发展,加强中低产田改造,提高中低产田综合肥力,提高耕地的持续生产能力,为社会稳定和快速发展提供必要的粮食安全保障。

(三)耕地生态安全

生态安全研究起源于生态系统学,生态系统的概念随着历史的发展而逐渐完善。1935年英国生态学家,亚瑟·乔治·坦斯利(Arthur George Tansley)受丹麦植物学家尤金纽斯·瓦尔明(Eugenius Warming)的影响,提出生态系统的概念,即生态系统是生物群落与之相联系的、描述物理环境的理化因子组成的复合体,包括生物与非生物环境两部分[16]。后来,联合国教科文组织于1948年又提出的“环境安全”,基本等同于 “生态安全”。最后在1992年联合国环境与发展高峰会议上,“生态安全”这一概念才正式提出。生态安全可以表述为人与自然这一整体免受不利因素危害的存在状态及其保障条件,并使系统的脆弱性不断得到改善[17]。耕地生态系统作为土地生态系统的子系统,其含义是土地资源生态系统安全保持不受不利因素危害的存在状态,保证土地生态系统持续健康、持续利用。其具有公共性、潜隐性、重要性的特征。

耕地资源生态安全源于生态安全,并借鉴了生态安全的研究方法和成果,耕地资源生态安全与生态安全最终的目标都是增加人类福祉,促进经济、社会的和谐发展。一方面生态安全目标的实现可以保障耕地资源的安全,使得耕地生态安全得到持续、稳定,另一方面耕地资源的安全目标的实现也可以促进生态安全目标的实现,耕地资源的安全可以优化整个生态系统的安全。

但由于耕地特殊的人工生态系统特征,使得其与生态安全存在差异。首先,耕地资源生态安全与生态安全研究主体不同。耕地资源生态安全的研究主体是耕地系统,是人工生态系统,一旦人的作用消失,耕地生态系统也会归于消灭。生态安全的研究主体是生态系统,一般是指自然生态系统,有自然恢复力和抗干扰力;其次,耕地资源生态安全与生态安全要实现的目标不同,耕地资源生态安全的目标仅是耕地资源系统的健康发展保障持续的粮食生产能力,而生态安全则是着眼于人与自然的和谐统一。

(四)耕地布局安全

“布局”在《辞海》中释义为“对事物的全面规划和安排”,耕地资源布局为耕地资源的空间分布状态,这种分布状态不能妨碍耕地资源的可持续利用。目前关于耕地布局安全的研究相对不多。一般研究都集中在布局安全的任务方面,比如基本农田保护区、耕地保护地块的规划与设计,同时耕地资源保护的绩效评估中布局效率部分也有所涉及。

耕地资源布局安全具有显著的空间性特征。耕地资源必然处于特定的空间位置中,并与城镇发展有空间作用和空间关系。耕地资源布局与城镇布局存在相互反馈作用,一方面耕地资源布局影响城镇的布局,限制城镇的扩张;另一方面城镇布局影响耕地资源的布局,土地规划学认为耕地资源不宜布局在城镇的发展方向上。另外,耕地资源布局安全同时还具有显著的效率特征。实践证明,耕地资源的不同布局,在耕地资源安全的保障方面具有不同的效率,比如基本农田布局在农村区域要比布局在城乡边缘区效率高。

基于实践的角度,耕地保护地块划定、基本农田保护区设立以及永久性基本农田规划建设都是耕地资源布局的表现形式,也是保障耕地资源布局安全的重要方法。从这个意义上,耕地布局安全可以理解为从空间的角度确定耕地的保护位置,可以改善耕作条件,保持耕地持续高效。

根据耕地资源安全的内涵及特征分析可以得出,耕地资源布局安全的任务是合理评估耕地资源的禀赋与区位条件,实现耕地资源的布局优化,提高耕地布局的效率,平衡经济建设与耕地资源保护的关系,实现耕地资源布局和地力的持续稳定。

四、结语

通过对耕地资源安全概念与粮食安全、土地安全、耕地保护概念的比较,深化了对耕地资源概念的认识。研究通过从数量安全、质量安全、生态安全、布局安全四个方面论述了耕地资源安全的有机构成,立足于安全科学视角,尝试对耕地资源安全研究理论框架进行评述和构建、保障耕地资源的可持续利用,旨在推动耕地资源安全理论实践的不断扩展。

[参考文献]

[1] 谷树忠,姚予龙,沈 镭,等. 资源安全及其基本属性与研究框架[J]. 自然资源学报,2002(3):280-285.

[2] 朱红波. 我国耕地资源安全保障主体的行为倾向与博弈关系[J]. 中国人口·资源与环境,2009(1):86-91.

[3] 丰 雷,郭惠宁,王 静,等. 1999-2008 年中国土地资源经济安全评价[J]. 农业工程学报,2010(7):1-7.

[4] 朱新华,曲福田. 不同粮食分区间的耕地保护外部性补偿机制研究[J]. 中国人口·资源与环境,2008(5):148-153.

[5] 韦仕川, 冯 科, 邢云峰, 等. 资源型城市土地利用变化及生态安全数字模拟[J]. 农业工程学报,2008(9):64-68.

[6] 赵 京,杨钢桥. 耕地利用集约度变化影响因素典型相关分析[J]. 中国人口·资源与环境,2010(10):103-108.

[7] Fischer G, Prieler S, van Velthuizen H, et al. Biofuel production potentials in Europe: Sustainable use of cultivated land and pastures, Part II: Land use scenarios[J]. Biomass and bioenergy, 2010(2): 173-187.

[8] Evans R. Assessment and monitoring of accelerated water erosion of cultivated land-when will reality be acknowledged[J]. Soil Use and Management, 2013(1): 105-118.

[9] 朱红波. 耕地资源安全的内涵与理论基础[J]. 国土资源科技管理,2008(3):26-29.

[10] 郭凤芝. 土地资源安全评价的几个理论问题[J]. 山西财经大学学报,2004(3):61-65.

[11] 赵其国,周炳中. 中国耕地资源安全问题及相关对策思考[J]. 土壤,2002(6):293-302.

[12] 朱红波,张安录. 我国耕地资源数量安全的时空差异分析[J]. 中国人口·资源与环境,2006(6):113-117.

[13] 崔许锋. 中低山区耕地数量安全:现状、问题与保护[J]. 上海国土资源,2014(1):32-36.

[14] 刘友兆,马 欣,徐 茂. 耕地质量预警[J]. 中国土地科学,2004(6):9-12.

[15] 朱红波. 中国耕地资源安全研究[D]. 华中农业大学博士学位论文,2007.

[16] 麦肯齐. 生态学[M]. 北京:科学出版社,2000.

[17] 崔胜辉,洪华生,黄云凤,等. 生态安全研究进展[J]. 生态学报,2005(4):867.