当代国际法学中的“一般国际法”概念*

——兼论一般国际法与习惯国际法的区别

禾 木

导 言

国际社会和国际法发展到今天,已经不再仅仅是两国间利害关系的零散集合,而越来越呈现出一种具有总体性意涵的国际共同体(international community)的特征。在这种大趋势之下,可以适用于国际社会中所有成员的“一般国际法”(general international law)规则究竟是否存在?如果存在,它们在什么程度上可以主张自己超越于各个国家、各种文化、各派宗教传统的普遍有效性?它们如何能够在一个由各式各样相互冲突的权力、利益和价值体系所构成的国际社会中发挥其普遍的规制作用?究竟是什么构成了一个国际法规则的普遍有效性的基础?我们又该如何来判断某个国际法规则是否具有普遍的有效性?随着国际社会朝向国际共同体转型这一趋势的深化,这些问题在国际法理论研究中的重要性也日益突出。当下很多学者所热衷于讨论的强行法(juscogens)、对一切的义务(obligationsergaomnes)、国际犯罪(international crimes)、人类共同遗产(common heritage of human beings)、人权普遍性(universality of human rights)等概念,在本质上都离不开一般国际法的问题。对于今日中国而言,在处理岛屿主权及周边海域争端时,如果仅仅囿于《联合国海洋法公约》中的规定,未必处于有利地位,在某些关键性的问题上,还有必要借助于一般国际法才能提出具有说服力和对抗性的法理论据。因此,认真思考一般国际法的概念及其在当今国际社会中的地位和作用,是一项重要的工作。

但是,如果对一般国际法和习惯国际法这两个概念稍加梳理,就会发现上述通说未必合理。而且,国际社会在不断地变化和更新,新的社会基础也要求我们重新思考传统概念的地位和作用。因此,下文将首先澄清这两个概念之间的区别,并分析导致这种通说长期流行的因素究竟有哪些。在此基础上,笔者试图摸索出一种比传统理论更为明确而合理的方式,作为认定一般国际法的标准,以期更好地回应新时代国际社会的现实要求。

一

众所周知,习惯国际法中存在着一些只对特定地域有效的特别习惯法(如仅通行于某些国家甚至两个国家之间的地域习惯法*Asylum case (Colombia/Peru), Judgment of 20 November 1950, ICJ Reports 1950, p.277, para.5. 法院在该案中否定了“外交庇护”是通行于拉丁美洲的习惯国际法规则,但是确认了地域习惯法这个概念本身。Right of Passage over Indian Territory case (Portugal v. India), Judgment of 12 April 1960, ICJ Reports 1960, p.39,para.4. 法院在该案中确认了印度和葡萄牙两国之间存在着关于进出“飞地”的惯例。),这种地域习惯法与一般国际法的区别显而易见,本文不予讨论。但即便是在排除了这种地域习惯法之后,那些不受地域限制的习惯国际法是否可以等同为一般国际法呢,仍然需要加以分析。

(一)概念范畴

从概念上说,习惯国际法和一般国际法位于不同范畴之内。习惯国际法是《国际法院规约》(以下简称“《规约》”)第38条1款规定的国际法渊源之一,它指的是法律的一种存在形式,即以不成文的方式存在的国际法规则(相对于成文的条约而言)。而一般国际法指的是某一国际法规则的有效性范围,即,它是对所有成员有效,而不是只针对一部分成员有效。这两个概念位于不同的层面之上,指向不同的对象*ONUMA Yasuaki, A Transcivilizational Perspective on International Law, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 2010, p.212.。

(二)成立要件

习惯国际法和一般国际法的成立要件也不相同。习惯国际法的形成要满足两大基本要素:国家实践(state practice)和法律确信(opiniojuris)。而据以判断这两大要素是否得以满足的证据主要来源于以下三种情况:①国家间的外交关系,表现于条约、宣言和声明、各种外交文书等;②国际机构的实践,表现于决议、判决等;③国家内部行为,表现于国内法规、判决、行政命令等*王铁崖:《国际法导论》,邓正来编:《王铁崖文选》,北京:中国政法大学出版社,2003年,第165—166页。。而对于一般国际法,目前并没有系统的学说对其成立要件和证据资料进行总结,笔者拟在下文对此进行分析。

(三)关于“一贯反对原则”的适用

在适用范围上,习惯国际法要受到“一贯反对原则(doctrine of persistent objectors)”的制约。也就是说,如果一个国家在习惯国际法的一项新规则形成之初就公开表示反对,并且此后一贯保持这一立场,那么它将不会受到这项新规则的约束*关于“一贯反对原则”,可参见Fisheries case (United Kindom/Norway), Judgment of 18 December 1951, ICJ Reports 1951, p.126, paras.5—6.。当然,有学者指出,一贯反对原则在具体适用上不能走极端,在认定该反对是否成立时,其他国家对于该反对行为的默认或支持也是需要考量的因素*王铁崖:《国际法引论》,北京:北京大学出版社,1998年,第79页。,一项新的习惯法规则在何种程度上可以强加于反对国将取决于并且应当取决于所有相关情况*Oscar Schachter, International Law in Theory and Practice, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1991, p.14.。但无论如何,一贯反对原则的存在限制了习惯国际法的适用范围,使其无法自动成为具有普遍适用效力的法律。换句话说,即便证明了某一规则是习惯国际法,也不意味着它就具有了普遍有效性*[日]小森光夫:「国際法の学説における慣習法概念の位置づけの変遷」, 『千葉大学法学論集』第5巻第1号,1990年,第42—80頁。。但是,这种限制条件在一般国际法中却不存在,因为只有那些对所有成员都具有拘束力的规则才能成为一般国际法。

(四)关于正统性

最后但也是最重要的问题在于,从全球正统性的角度来看,把习惯国际法等同为一般国际法的观点既不合理也不恰当。因为从形成史上说,传统国际法理论中所认定的大部分习惯国际法规则,实际上是少数欧美强国之间通行的规则。当时占据世界上大部分面积的国家和地区沦为了殖民地和半殖民地,并没有参与到这些规则的形成过程之中,他们的国家实践和法律确信在传统的习惯国际法理论中几乎完全没有得到重视。正如沙赫特(O. Schachter)等学者所明确指出的:“习惯国际法中的大多数规则,是由极少数国家的国家实践所创造的,这是一个历史事实。”*Oscar Schachter, “New Custom: Power, Opinio Juris and Contrary Practice,” Jerzy Makarczyk, ed., Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century, Hague: Kluwer Law International, 1996, p.531. See also Charles de Visscher, Théories et réalités en droit international public, 4e éd., Paris: A. Pedone, 1970, p.170.而且,传统的习惯国际法规则大都是由西方主流国际法学者,如奥本海(L. F. Oppenheim)、劳特派特(H. Lauterpacht)等,通过收集和解释西方国家的国内立法、国内法院的判决、仲裁判决、政府机构尤其是外交部门的行为和实践等,逐渐归纳和总结出来的。而学者们不仅从这些材料中找出认定习惯国际法规则的客观根据,还从同一批材料中抽取出了法律确信,作为习惯法形成的主观根据。姑且不谈这种传统的习惯法理论中隐含的破绽,关键在于,究竟哪些资料可以成为证明习惯国际法的根据,一直以来没有形成明确统一的标准。学者们根据自己的偏好来选取材料,样本偏差度较高,样本的范围也比较有限,主要集中在少数几个欧美强国的国家实践之上。在这种历史状况之下所形成的习惯国际法规则,缺乏一种能够代表全球意志的正统性*ONUMA Yasuaki, A Transcivilizational Perspective on International Law, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 2010, pp.225—228.。

时代发展到今天,世界情势出现了重大变化:一方面是少数西方强国和大多数非西方国家之间的力量对比关系出现了变化,世界的命运不再由少数西方强国一元主宰,而是进入到一个多元共存的世界之中;另一方面,除了国家以外,大型跨国企业、非政府组织、全球性媒体、宗教团体等非政府行为者在国际社会中也扮演了越来越重要的角色。随着国际法主体的弥散和世界民主化进程的深入,平等、公正、民主等观念已经或者正在渗透到国际社会的每一个角落。和过去相比,新时代的一般国际法会更加强调全球认同的正统性和正当性,而不仅仅是把国际法当作各国军事、经济实力对比关系的直接反映。因此,今天的我们需要一种新的规则架构机制,来弥补或者改善旧体制的缺陷和不足,并且能够更好地反映现实。换句话说,今天,具有普遍有效性的一般国际法很有可能是以一种不同于传统习惯国际法的形式出现,国际法学者必须在理论上为此做好准备。

二

在深入分析一般国际法概念之前,还有必要回答一个前提性的问题,既然习惯国际法与一般国际法存在着诸多不同,那为何会出现两者的混淆呢?如果不能澄清个中原因,则很难对一般国际法概念做出准确的定位。经笔者考察,导致混淆的原因大致有如下两点。

(一)“广泛性”与“一般性”的混同

要证明一项习惯国际法规则的形成,通常要求存在“广泛而一致”的国家实践。在习惯国际法的几个经典案例中,例如1950年的“庇护权案”,国际法院就提到“有关国家所实施的经常和划一的惯例”*Asylum case (Colombia/Peru), Judgment of 20 November 1950, ICJ Reports 1950, p.277, para.4;在1969年的“北海大陆架案”中,法院又提到这种实践必须是“广泛的和实际上一贯的”*North Sea Continental Shelf cases (Germany/Netherlands; Germany/Denmark), Judgment of 20 February 1969, ICJ Reports 1969, p.43, para.74.,这里的“广泛性”很容易让人联想到“一般性”。

但是,如果我们把一般国际法中的“一般性”界定为“针对所有成员的普遍性”的话,“广泛性”显然不能满足这个要件。因为习惯国际法所要求的国家实践的“广泛性”并不需要所有国家都普遍参加,甚至不要求很高比例的国家参与实践,因为这样会使建立新的习惯法规则变得异常困难*Michael Akehurst, “Custom as A Source of International Law”, British Year Book of International Law, Vol. 47, 1974—1975, p.17.。事实上,国际法院在审理案件过程中运用到习惯国际法这一概念时,亦从未列举出所有国家的实践。法官对于参与实践的国家数量的最小值的定义也难以达成一致。可以说,在绝大多数情况下,对某项习惯国际法规则的证明都是用大国或者利害相关国家的实践作为代表,其他国家只要没有明确表示反对,就视为默示同意(acquiesce, or, tacit consent),以此来满足“广泛性”的要求。正如前文所述,在传统的习惯国际法的形成过程中,大部分地区的国家和人民根本没有机会来表达他们对这些规则的态度,无论是承认还是否认。因此所谓的默示同意理论不可避免地带有法律拟制的性质,用来掩盖普遍性和正统性的缺失。在这一点上,传统的习惯国际法理论,作为实证主义法学的产物,在骨子里却没有坚持真正的实证主义立场。

(二)《国际法院规约》第38条1款的逻辑

把习惯国际法与一般国际法等同起来,也是一种惯性思维的产物。《规约》第38条1款规定了几种主要的国际法渊源*这款规定几乎是照搬了1920年制定的《常设国际法院规约》第38条1款,因此下文的分析兼及国际法院和常设国际法院。,其中,“条约”从形式上一望而知是特别法,“司法判例”和“公法学家的学说”不能直接成为法律规则,因此,只有习惯国际法和一般法律原则最接近于具有普遍效力的法律规则。而一般法律原则的来源有限,争议较大,适用面较窄*关于“一般法律”原则的具体分析,可参见[英]郑斌著,韩秀丽、蔡从燕译:《国际法院与法庭适用的一般法律原则》,北京:法律出版社,2012年。,所以,习惯国际法就成为法官和学者心目中一般国际法规则的首选。这是适用排除推理法之后的结果。

但是,从历史的角度来看,习惯国际法作为国际法主要渊源之一,乃至作为一般国际法规则之代称的理论并非古已有之,而是直到20世纪才成为主流学说。在16、17世纪国际法学的创始人维多利亚(Francisco de Vitoria)、苏亚雷兹(Francisco Suarez)、格老秀斯(Hugo Grotius)、苏兹(Richard Zouche)那里,自然法才是最重要的一般国际法,而条约和习惯只占据了一个非常边缘的位置。到了18世纪,实证主义国际法学的鼻祖瓦特尔(Emmerich de Vattel)依然承认自然法的重要性,他把与自然法相对的意志国际法中的习惯国际法视为一种特别法。对于这些古典学者来说,把习惯国际法等同为一般国际法的观念,简直是不可想像的。甚至到了实证主义盛行的19世纪,如果我们读一下惠顿(H. Wheaton)、克鲁贝(J. L. Klüber)、海弗得(A. W. Heffter)、菲里莫尔(R. Phillimore)、霍尔(W. E. Hall)、韦斯特莱克(J. Westlake)等19世纪最著名的国际法学家的著作,就会发现,这些学者几乎都没有提到过以条约和习惯作为国际法两大渊源的观点。可以说,这一观念基本上是20世纪的产物,尤其是在奥本海*Lassa Oppenheim, International Law: A Treatise, Vol. I: Peace, London: Longmans, Green, and Co., 1905, pp.20—25.等学者的大力倡导下,这一观念才迅速流传开来,在国际法学中占据了支配性的地位。

之所以发生这一变化,是和那个时代的历史状况紧密相关的。在格老秀斯、瓦特尔的时代,国际法主要是欧洲文明的产物,是盛行于欧洲的一些共通观念和共同习惯支撑着国际法规则的生成、变化和发展的,如何确定法的存在和法的内容,总的说来没有那么大的分歧。但是随着欧洲列强的殖民扩张,国际法也被带到了那些拥有不同文明和传统的国家和地区,而且要适用于这些地区。这个时候,什么是国际法规则,这些规则为什么会具有普遍适用效力,怎么证明这些规则的存在?这些本来不是问题的问题就涌现出来了。长期以来在欧洲内部潜移默化的一些共识,当面对陌生的他者的时候,不再具有一种不证自明的正当性和合法性,而必须以一种清晰可见的方式被找到,被识别,被证明,被运用。这时就产生出对于国际法形式渊源理论的需求。这正是奥本海、劳特派特等实证主义国际法学家的一大贡献。也就是说,他们确立了一个清晰明确的标准,只要某个规则具备了条约或者习惯的外观形式,它就是法,国家就必须遵守其中所规定的义务。这样一来,问题就简单化了。本来植根于欧洲文明(基督教白人文明)的国际法,借助于形式渊源理论,落实为一种比较客观的认知框架和形式规则,从而可以超越或者脱离于其所得以产生的那个文明基础,被那些拥有异质文明的国家和地区所接受,进而加速了其普遍化的进程。这正是条约和习惯在20世纪初被确立为国际法两大形式渊源的主要原因。而且就习惯国际法而言,虽然实际上只是以少数国家的国家实践与法律确信为依据,但是经过默示同意理论的拟制,却能够具备一般法的潜质。这样一种暧昧的认同推动了上述认识的牢固确立和广泛流传。

虽然渊源理论迟至20世纪初才最终形成,但这一观念却在很大程度上左右了当代人的国际法思维。大部分国际法学者都会有意无意地寻求一般国际法的“实证性”源泉。他们认为,《规约》第38条1款提供了一个坚实的基础,依据这一条款,除了少数几个一般法律原则以外,几乎所有声称具有一般性拘束力的法律都应该采取习惯国际法的形式。这一理论在他们看来是如此的明确和便利。

必须承认,要在经验基础上逐一确认每一个国际法规则的适用范围并非易事,而《规约》第38条1款提供了一个简单明晰的框架,只要把某一规则划归到某一范畴之中,就可以马上确定它的适用范围,不需要再多费气力去寻找更多的资料来做佐证。从这个意义上说,该条款大大简化了国际法学家的工作。它确实具有重大价值。但是,就一般国际法的认定而言,虽然这一条款可以提供一个有用的线索(useful clue),却不能成为决定性的标准(decisive test)。因为这一条款并非穷尽性的规定,它只是列举了主要几类可以被国际法院适用的有拘束力的法律规则的形式。从文本上看,没有任何明确的规定,禁止国际法院适用第38条1款以外的规则*第38条第1款:“法院对于陈诉各项争端,应依国际法裁判之,裁判时应适用……”,英文原文为,“The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply… ”。至少我们无法据此得出结论,认为一般国际法只能从该条款所规定的几种法律形式之中去寻找,并且通过排除推理法,最后将其锁定在习惯国际法上。

上个世纪80年代,詹宁斯(R. Y. Jennings)教授已经明确指出:“时代的进步使我们必须大胆承认,今天,以非条约的形式出现的一般国际法规则中的绝大部分已经不再是习惯法。”*Robert Yewdall Jennings, “The Identification of International Law”, in Bin Cheng, ed., International Law: Teaching and Practice, London: Stevens, 1982, pp.1, 6.他甚至指出:“如果我们今天仍然像以往那样,运用《规约》第38条来分析和解释国际法的各个要素和范畴,这是一种荒谬。”*Ibid., p.9.他说的完全正确。今天,当我们思考一般国际法的问题时,首先应该考虑的不是某一规则是否可以被划归到习惯国际法的范畴之中,而是要立足于当代国际社会的现实,结合全球正统性的观点来思考哪些要素能够构成一般国际法。这才是一种真正实证主义的态度。

三

那么,今天,我们应该如何来认定一般国际法规则的存在呢?作为认识的前提,我们首先需要澄清两个观念。

(一)“裁判规范”和“行为规范”

首先,无论《规约》第38条1款是否穷尽了国际法院能够适用的具有法律拘束力的国际法规则的所有类型,这个条款毕竟只是对裁判规范(norms of adjudication)的一个规定。《规约》所针对的对象是国际法院的裁判行为,而不是国际社会中的一般法律行为。正如菲茨莫里斯所言,第38条本身不是为了对国际法渊源做一个抽象的描述,而只是为法庭审理案件提供一种指导性的参考*Gerald G. Fitzmaurice, “Some Problems Regarding the Formal Sources of International Law”, in Symbolae Verzijl, présentées au professeur J.H.W. Verzijl à l'occasion de son LXX-lème anniversaire, La Haye: M. Nijhoff, 1958, p.77.。国际法在国际社会中实际上得到运用的场合,并不限于国际法院以及其他国际性法庭。如果仔细观察现实生活,会很容易发现,国际法实际上经常被各种主体、在各种场合、以各种方式来使用,在很多情况下,它是作为行为规范(norms of conduct)而不是裁判规范来发挥作用的*See ONUMA Yasuaki, A Transcivilizational Perspective on International Law, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 2010, pp.208—209. ONUMA教授的观点受到德国社会学家Ehrlich的影响,Eugen Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts (3. Aufl., Duncker & Humblot, Berlin, 1967), SS.10, 97 et passim.。例如,国际法既有可能被那些作为中立第三方的国际法院的大法官们予以适用(apply),也有可能被当事人双方在彼此交涉的过程中相互援引(invoke),作为争论的根据,更有可能被普通人在日常生活中有意无意地加以参照(refer to)*按照不同主体的使用方式来区分国际法规范的类别是一种崭新的思路,具体分析可参见[日]齋藤民徒:「国際法と国際規範——『ソフト·ロー』をめぐる学際研究の現状と課題」,東京大学社会科学研究所編:『社会科学研究』第54巻第5号,2003年,第72—79頁;[日]最上敏樹:「国際法における行為規範と裁判規範――国際法システムの脱仮想化のために」,大沼保昭編:『国際社会の法と政治?日本と国際法の100年(第1巻)』,東京:三省堂,2001年,第91—122頁。。只不过由于后两种方式就像空气一样不易为人察觉,而国际法院的判决往往非常引人注目,所以很多学者都把注意力集中在作为裁判规范的国际法的适用方式和功能上。这其实是一种比较狭隘的观点,难以全面把握国际法在国际社会中的运作实态。

尤其需要指出的是,和国内社会不同,司法裁判在国际社会中并非争端解决的主要手段。全球190多个国家中,目前只有66个国家接受了国际法院的一般性强制管辖,其中大多数还做出了各种形式的保留或声明。在联合国安理会五个常任理事国中,目前只有英国接受法院的强制管辖权。除此以外,其他几个国际性法庭只管辖缔约国在特定领域中的争端。可以说,现实中的绝大多数国家间争端并不会诉诸法庭,外交谈判通常也不会以最终诉诸法院作为其交涉的前提,“败诉的威胁”并不是一种双方默认或者潜在的交涉条件。由国际性法庭来解决的国际争端,只是国际社会每天都会发生的无数争端中极少的一部分;国际法院在解决这些争端时所适用的规则,也只是国际规范中的一小部分而已。没有被国际法院所适用的国际法规则,未必对当事人的行为不具有规范性的拘束力,只不过其发挥作用的方式和程度有所不同而已。

进一步说,在现实生活中,国际法除了具有裁判功能以外,还作为行为规范发挥着多种多样的社会性功能。比方说,它们可以对国家行为产生导向性作用,激励国家遵守国际法,抑制国家采取违反国际法的行为;它们可以成为具有不同利益、不同价值观念和不同文化背景的国家之间相互交往时所使用的“共通语言”,肩负着重要的沟通功能;它们可以以一种比较明确的方式体现国际社会的整体规范意识;它们可以对国家行为进行评价,把符合国际法的国家行为予以合法化和正当化,对违反国际法的行为予以谴责;它们可以提供一种比较明晰的认识框架和解释框架,并作为一种建构社会现实的手段,由此,人们可以理解这个世界和决定如何行动*[日]大沼保昭:「国際社会における法と政治――国際法学の『実定法主義』と国際政治学の『現実主義』の呪縛を超えて」,『国際社会の法と政治?日本と国際法の100年(第1巻)』,東京:三省堂,2001年,第19—24頁。。也就是说,《规约》第38条1款只规定了具有裁判功能的国际法规则,而当我们思考一般国际法的问题时,有必要在一种更为广阔的视野下,如实观察作为行为规范的国际法规则在国际社会中的运作实态和多重功能,来最终确定究竟哪些规则具有普遍的有效性。

(二)“认识根据”和“法”

还有一个需要澄清的基本观念是,各种国际文件,无论它们是以条约、习惯法的形式,还是以联大决议、安理会决议或者其他形式作出的,都仅仅构成国际法的认识根据(cognitive bases),而不是国际法本身*ONUMA Yasuaki, A Transcivilizational Perspective on International Law, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 2010, pp.208—209.。就像国内社会中的宪法、刑法、民商法的法典一样,这些法律文件以一种书面的、相对比较明确的方式来表达法的观念,但其本身并不是法。它们只是认识法的内容的最重要的根据而已。法本身的意涵只有通过解释活动才能得到最终确定。这一点不仅适用于成文的条约,也同样适用于不成文的习惯法。尽管习惯不像条约那样明确,但是从法理上说,它也是法的一种认识根据,人们通过解释这些社会现象来归纳出习惯法规则的内容。

从这个意义上说,关键问题在于,现实生活中的哪些材料能够成为我们用来进行解释的对象?《规约》第38条1款规定了条约、习惯国际法、一般法律原则等几种法律形式,这些都是非常重要的认识根据。但是,当代国际社会中能够成为国际法认识根据的法律文件,并不限于这几类。例如,“强行法”和“对一切的义务”并不在第38条1款规定的范围之内,但是无人能够否认它们的普遍适用效力,毋宁说,这些正是最典型的一般国际法。因此,今天的我们不应囿于第38条1款的字面规定,而有必要以一种更加开阔的视野来寻找或者说确认一些新的认识根据,尤其是能够成为一般国际法的认识根据的法律形式。由于“强行法”和“对一切的义务”所具有的普遍适用效力已经得到公认,以下将着重讨论另外两种认识根据:多边公约和联大决议。

虽然条约往往被作为特别法的代称,但是在当今国际社会中,多边公约(包括一部分未生效的多边公约)却是一种能够提炼出一般国际法规则的、非常重要的认识根据。很多国际法学者、政府官员和其他国际法参与者都已经认识到,在认定一般国际法时,那些以世界上大多数国家作为其缔约国的多边公约具有极为重要的意义*很多学者用“造法性条约”来称呼这类条约,虽然这个用词未必准确,但其所意指的正是这类条约所具有的“一般性”。如,[德]奥本海著,[英]劳特派特修订,王铁崖、陈体强译:《奥本海国际法(第八版,上卷·第一分册)》,北京:商务印书馆,1971年,第19—20页。。与传统的习惯国际法相比,它们具有更高的正统性和普遍性,能够更好地满足今天国际社会的现实要求。例如,当人们在引用1928年《巴黎非战公约》、1945年《联合国宪章》、1949年4个《日内瓦公约》以及2001年《国家责任条款草案》(未生效)中的某些条款时,往往并不认为这些规定只适用于缔约国,而是把它们作为一般国际法来对待的。而且,在这些情况下,人们通常并不需要诉诸习惯国际法的概念来表达一般国际法的意涵,他们会很自然地假定,这些公约中的某些重要条款在整个国际社会中通常被承认为有效。

联大决议也是如此。二战以后,联大决议在体现全球各国的共同意愿和国际社会的规范意识方面,发挥了非常重要的作用。很多国际法学者意识到了这一点,他们运用联大决议来确定一般国际法规则的内容*Jorge Castaaeda, Legal Effects of United Nations Resolutions, trans. by Alba Amoia, New York: Columbia University Press, 1969; Blaine Sloan, United Nations General Assembly Resolutions in Our Changing World, New York: Transnational Publishers, Inc., 1991.。但是,他们遭到了各种各样的批判。有些人说,联大的决议或者宣言没有被规定在《规约》第38条1款中,因此不是正当的国际法渊源。还有人说,联大决议不具有法律拘束力,只具有建议的效力,所以,它不可能被用来确定国家的法律意识,因为国家明知道他们不受联大决议的法律约束,才会投赞成票。这是一种政治行为,而不是法律行为。

这些观点有一定的合理之处。但是,正如上文所述,《规约》第38条1款并不是规定所有法律形式的概括性条款。作为一般国际法的认识根据,联大决议和条约、习惯法之间,没有也不应该有先天的优劣高低之别。联大决议只具有建议的效力而缺乏法律拘束力这一点,只能说明它们不能成为裁判规范,却并不妨碍它们成为行为规范,成为在这个层面上的一般国际法规则的认识根据。

而且,如果我们回想一下传统的习惯国际法的成立要件,就会发现上述针对联大决议的批判在法理上是站不住脚的。在传统的习惯国际法理论中,所谓的客观要素国家实践,并不限于国内法和国内法院的判决,它还包括政府领导人乃至外交官员的发言、他们所推行的国家政策、政府机关公开作出的各种口头或者书面的声明或宣言等。这些行为中的绝大多数都不是纯粹的法律行为,或者掺杂了政治要素,或者是典型的政治行为。如果这些行为能够成为认定习惯国际法的材料,作为其客观根据甚至是法律确信的来源,那么为什么国家代表在联大上的投票行为不能成为认定一般国际法的材料?而且,实际上,国家代表在联大上的投票行为并不能独立于他们的本国法。尽管他们享有一定程度的裁量权,但是他们必须在本国法授予的权限之内作出判断。从这个意义上说,国家代表在国际组织中的行为,和他们在国内所做出的行为,没有本质上的区别。没有哪种行为会因为它所进行的场合或者所借以表达的形式,而先天注定了是纯粹的政治行为或者纯粹的法律行为。正如王铁崖教授所指出的,虽然投票是一种政治行为,但“既然投票赞成,国家就对决议的内容表示接受,这种接受不能说毫无受拘束的意义,特别是在联合国大会有关国际法决议具有法律的形式和法律的用语的时候”*王铁崖:《联合国与国际法》,邓正来编:《王铁崖文选》,第63—64页。。

如果上述观点成立的话,我们就可以在同一个平台上来比较传统的认定习惯国际法的证据和联大决议,作为一般国际法的认识根据所具有的优劣短长。当然,并不是所有的联大决议都能被视为一般国际法的认识根据。只有少数极其重要的宣言中所规定的规则或原则才具有这种功能。比如说,《世界人权宣言》(1945年),《关于不干涉内政及保护主权独立的宣言》(1956年),《赋予殖民地国家和人民独立的宣言》(1960年),《关于自然资源永久主权的决议》(1962年),《关于侵略定义的决议》(1974年),《各国经济权利和义务宪章》(1974年),《建立国际经济新秩序的宣言》(1974年),《国家间友好合作关系原则宣言》(1976年)等等。这些宣言或者决议都在联合国大会上以高票获得通过,而且多半是对《联合国宪章》这一最重要的多边公约的某些条款的补充或者发展。在体现世界各国的规范意识这一点上,它们比传统的习惯国际法中所使用的证明材料显得更加明确而具体,在国际社会中也享有很高的地位和声誉*See ONUMA Yasuaki, A Transcivilizational Perspective on International Law, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 2010, pp.238—244. 另外,安理会就反恐问题做出的1373号决议等,虽然极具争议,似有越权之嫌,但不排除从中发展出一般国际法的可能性。这一问题需另行撰文讨论。。

更重要的是,联合国大会以全体一致或者多数票所通过的决议,无论从参与国家的数量上看,还是从非国家参与者(如NGO、跨国企业、全球性媒体等)的范围上看,都享有更高的全球代表性和准普遍的性质,能够更好地满足超越国境的正当性要求。因为它们具有更高的整合能力和更广的覆盖范围,对于呈现出多元化趋势的21世纪国际社会来说,具有极其重要的意义。而传统的习惯国际法的证明素材并不具备这些特征。因此,同样作为一般国际法的认识根据,一部分联大决议应该比传统的习惯国际法享有更高的价值和正统性。

四

《规约》第38条1款的内容自从制定以来,已经经过了将近一个世纪,国际法规则从内容到形式都发生了非常重大的变化。那个时代的学者们针对当时国际社会的现实,认为条约和习惯法是用来回应和规制主权国家的期待、欲求、利益、价值体系和权力关系的两种最佳形式,这是可以理解的。可是,今天的状况已经远远不同于20世纪20年代,继续把该条款视为对国际法渊源的概括性规定,通过排除推理法,得出只有习惯国际法才能成为一般国际法的结论,是不合理的做法。国际法的形式并非一成不变,对于上个世纪的主流理论,我们应该保持一种历史的批判性视角,而不是盲目沿袭既有的学说。

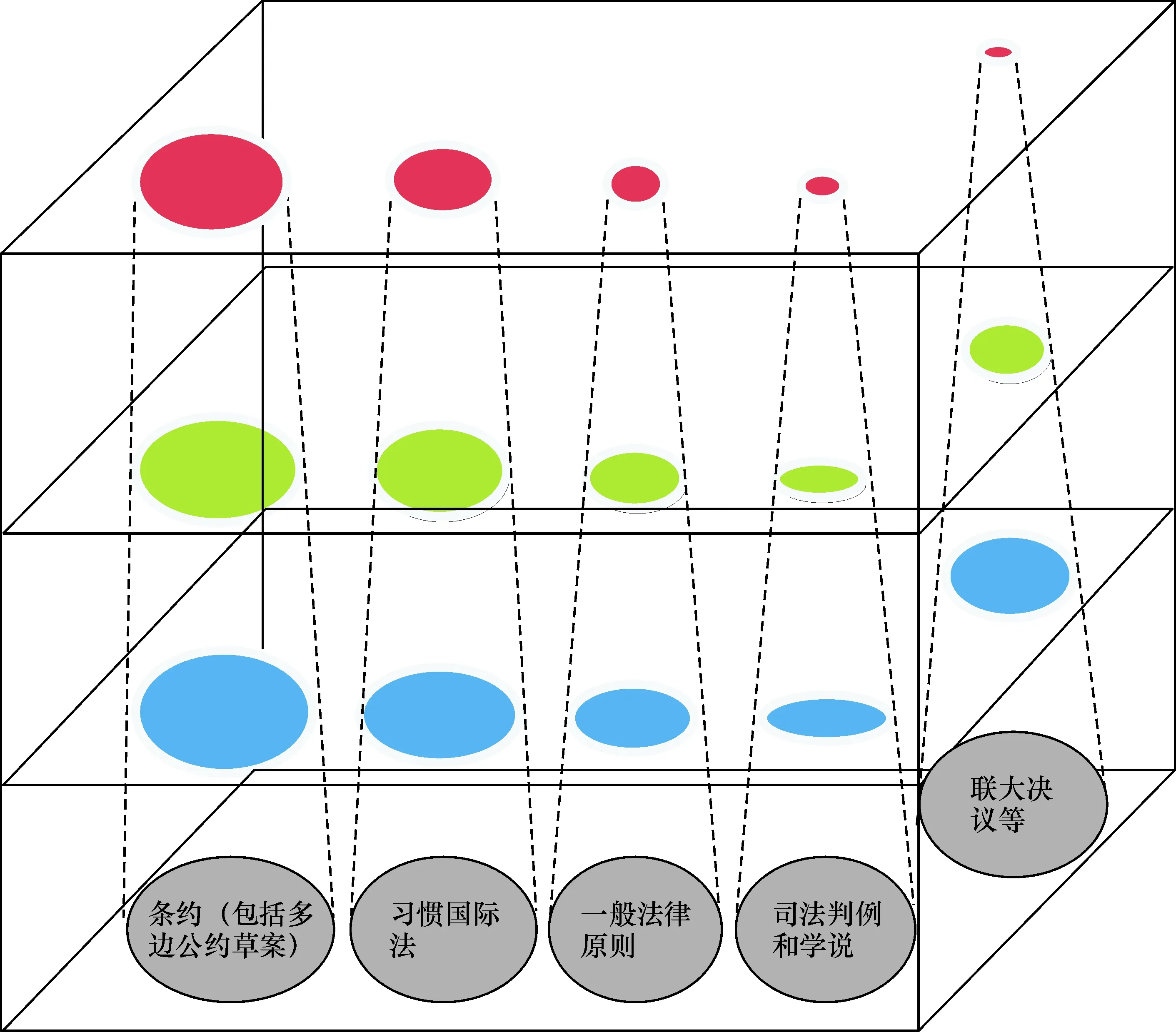

基于上述分析,笔者试图简要勾勒出当今国际社会中国际法规范的整体结构(参见图1和表1),进而从中摸索出一般国际法的认定标准。

图1

表1

A:B:C:D:各层面的名称“中立模式”或“裁判模式”(neutral mode, or, adjudicative mode)“双边模式”或“对抗模式”(bilateral mode, or, confrontive mode)“单边模式”或“自主模式”(unilateral mode, or, autonomous mode) 各层面所使用的规范的内容裁判规范(norms of adjudication)包括裁判规范在内的一部分行为规范行为规范(norms of conduct)规范的特征最精致、最狭义的国际法规则具有一定的正当性和说服力的国际法规则最常用、最广义的国际法规则 “认识根据”(cognitive bases)规范的使用主体以ICJ为首的国际法庭以及国内法院的法官等争端当事国的国家领导人、外交官员以及其他政府官员等包括普通人在内的所有国际法参与者规范的使用方式适用(apply)援引(invoke)参照(refer to)

图1的立方体代表的是在现实生活中发挥作用的所有国际法规范的总体,表1是对图1中各个部分的解释说明。在立方体中,有一个底面D和三个横截面A, B, C。底面D代表“认识根据”,意味着各种能够用来认识一般国际法规则的材料,其中比较重要的类别包括(但不限于)如下几类:条约(包括多边公约的草案等)、习惯国际法、一般法律原则、司法判例及学说、联大决议及其他。这里既包括传统理论中所说的形式渊源和实质渊源,也包括没有被传统理论囊括进去的各种素材。每一种类别的认识根据都能形成一个圆锥体,自下而上由粗变细,象征着各种认识根据逐渐结晶为法律规范的过程*图1只是列举出了几种最重要的认识根据,没有也不可能穷尽认识根据的种类。。由于不同种类的认识根据在证明能力上有高低之别,从中提取出法律规范的可能性也就不尽相同,因此每个圆锥体的侧面斜度都不一样。从条约文本中提取出法律规则的可能性最高,因此该圆锥体的斜度最大,而司法判例、学说和联大决议中只有一部分可以最终上升到法律规则的高度,因此它们的圆锥体斜度较小。但是,不同认识根据之间的区别并非先验存在的,也不是一成不变的。对于不同种类的认识根据进行所谓形式渊源、实质渊源的机械区分没有太大的意义,它们作为国际法的认识根据,具有相同的性质,享有平等的地位。

ABC三个横截面象征着三类不同的主体以不同的方式来使用国际法规则的基本模式。圆锥体与三个横截面分别相交后形成的不同颜色的切面,代表着在不同层面上结晶形成的国际法规范。

A横截面上的那些红色圆圈是以国际法院为首的国际法庭以及国内法院的法官等所适用(apply)的国际法。能够被他们适用的法律规范的范围最窄,也是结晶化程度最高的国际法规范,这就是“裁判规范”,是国际法学者最为熟悉、也最为关注的一类国际法规范。这一模式也可以称之为“中立模式”或者“裁判模式”。

B横截面上的那些绿色圆圈是争端当事国的国家领导人、外交官员以及其他政府官员等在对外交涉过程中所援引(invoke)的国际法。能够被他们援引的法律规范的范围,比裁判规范要广泛得多,未必具有严格的法律拘束力,只要具有一定的正当性和说服力即可。这一模式可以称之为“双边模式”或者“对抗模式”。在双边或者多边谈判的场合,仅仅运用国际法来解决争端往往很难做到,但一方或双方当事国会或多或少的运用国际法的规则来与对方进行交涉。国际法规范和其他因素一起,在国家之间被援引、被运用,对于和平解决争端以及国家间的共存与合作起到一定的积极作用。

C横截面上的那些蓝色圆圈是包括普通人在内的所有国际法参与者,在思考各种国际现象时有意无意地进行参照(refer to)的国际法。能够被他们所参照的国际法规范的范围最为广泛,也是最为常用、边界最为模糊的国际法规则,这就是“行为规范”。这一模式又可以称之为“单方模式”或者“自主模式”。当人们面对国际社会的某些现象并试图理解和把握这些现象时,国际法的知识就会浮现在普通人的脑海里。举例而言,当一个人面对大规模武装冲突时,他会自觉不自觉地运用“武力攻击”、“自卫权”等术语,这时他就已经参照了国际法的规则。这种非司法性的、非对抗性的国际法参照形式,会大量出现在我们每一个人的日常思维中。

结 语

综上所述,新时代的一般国际法,既不等于也不限于习惯国际法,而是包括了从各种认识根据中结晶形成的国际法规范。而且,新时代的一般国际法也不局限于裁判规范,在最广泛的意义上,它包括了和我们每一个人的日常生活息息相关的行为规范。对于中国政府而言,要应对来自周边海域国家的挑战,就不能局限在以《联合国海洋法公约》为核心的裁判规范或者在此基础上形成的习惯国际法规范,而应该进一步拓展视野,从更广泛的认识根据中寻找到建构一般国际法规则的依据,扩大话语空间,获得于己有利的规范性支持。同时,当代世界中各国力量格局的变化,国际社会整体结构的改变,也要求我们不能盲目沿袭既有的学说,而应密切结合当代国际社会的现实,考虑到不同主体在不同时期认识和运用国际法的情况,从多个层面上综合加以考量,发明出更加贴近现实生活的法律理论,以一种更加广阔的视野,灵活把握国际法的存在动态,力求在灰色的理论中展现出“活生生的国际法”(a living international law)的应有姿态。