指类句何以容忍例外?

——指类句的语用分析

吴炳章

(中国海洋大学 外国语学院,山东 青岛 266100)

一、引言

指类句是用来表明一类事物都具有某种属性的断定句。指类句的主语是指类名词,指称的是一整类事物。更准确地说,指类词是概括一类事物作为一个整体具有某种属性的名词。[1](P179)本文中,指类句是主语为光杆普通名词、谓语部分只有一个谓词的一般陈述句。例如,“鸟会飞”、“羊吃草”、“男孩子顽皮”、“天鹅是白的”等。指类句有诸多特点,例如容忍例外、否定敏感、内涵性。[2]其中,容许反例是其最大特点,例如“天鹅是白的,但是中山公园有一只黑天鹅”,“男孩子顽皮,小强却非常听话”。例外情形和数量或者比例无关,例如“人会死的”中的“人”的指称是全体的人类,无一例外;而“鸟会飞”中的“鸟”指的是那些成年的具有飞行能力的鸟,象企鹅、鸵鸟之类的鸟被排除在外;在“鸡司晨”和“鸡下蛋”中的“鸡”则分别指的是成年的公鸡和母鸡。

指类句容忍例外并不表示我们思维有矛盾,而是我们使用语言的特点。说明其中的机制在语义学和语用学研究中具有重要意义。指类句的传统研究大都因拘泥于“范型”而存在某些局限性,本文首先简要说明传统研究的局限性,然后论证指类句的话题结构,最后从认知语义学的角度深入探讨指类句的指称机制。

二、指类句的相关研究

传统上,指类句的研究是围绕两点进行的,一是刻画指类句的真值条件,二是指类句的概念内容。

(一)指类句的真值条件和范型

刻画指类句的真值条件,旨在说明指类句何以能够具有全称量化的特征。相关研究的共同点是对指类句进行“范型性”解读。所谓的“范型性”解读包括两种“范型”,一是可能世界的范型,即指类句所对应的命题是“范型性”情形;二是一类事物的范型,即指类句的主项所指是一个类中“范型性”事物。因此,指类句“鸟会飞”对于前者成真的条件是“在正常情况下,鸟会飞”,对于后者则是“正常的鸟会飞”,相关讨论读者可以参考Carlson、[3][4]Krifka等。[5]还有学者将二者集合起来,把“鸟会飞”解读为“正常的鸟在正常情况下会飞”。[6]这些做法似乎有道理,但又有不妥之处。企鹅、鸵鸟等可以看作不是正常情况下的鸟,因而是例外。但是,如果因为雏鸟或者受伤的鸟不能飞,而把它们看作是不正常的鸟却有悖常理。

自然语言中,“范型”具有多种表达形式,例如“一般的”、“通常”、“正常的”以及“多数的”等。显然,无论是“范型性情形”还是“范型性事物”,都是模棱两可的准理论术语,不能用其充分解释指类句为什么能够容忍例外。究其原因,基于“范型”的研究范式有两个先天不足,一是没有清楚地说明范型是什么,因而也就没有说明什么是范型性事物,什么是范型性情形。二是简化了概念范畴外延集合中个体的多样性,指称域的对象被均质化处理,忽视了个体间的差异。

“范型性”解读不尽人意,固然是由于“一般”、“通常”、“正常”等词汇难以用真值条件语义学描述,[7](P195)但更重要的原因是“范型”本身就不是个静态的、封闭的概念,而是动态的、开放的概念。例如,鸟有范畴范型,雄鸟、雌鸟、幼鸟也各有相应的范畴范型,而且每个范畴的范型事物和非范型事物之间的界限也是模糊不清的。

(二)指类句的概念内容

指类句的概念内容侧重于指类句的主语和谓语之间的语义关系。指类句虽然在语感上具有“所有”、“全部”、“都”等全称量化的意味,但在实际应用中,并非所有的指类句都可以和限定范围的副词“都”共现。其原因是,指类句的主语是概念词,表示的是泛称性的、事理性的抽象概念,而“都”限定的名词必须是特称性的、事实性的具体事物。[8](P115)例如,

(1)科学家是国家的宝贵财富。/?科学家[都]是国家的宝贵财富。

儿童是祖国的花朵。/?儿童[都]是祖国的花朵。

人贵有自知之明。/?人[都]贵有自知之明。[8](P115)

(1)各句之所以不能用“都”量化,是因为其中的“科学家”、“儿童”和“人”都是泛称性概念,这些词指的不是实际存在的个体,而是一个抽象的、同质的、单一的类别,不需要、也不可以从数量上进行量化。但是,统称和泛称之间的界限有时并不截然分明,在实际使用中更是如此。例如,

(2)a 鸟会飞。/?鸟[都]会飞。

b 孔雀有漂亮的羽毛。/?孔雀[都]有漂亮的羽毛。

c 人会死的。/人[都]会死的。

d 人有缺点。/人[都]有缺点。

考察(2a)-(2d)的语义内容可见,不加“都”的前句作为指类句使用都没有问题,我们不会觉得其中有什么不妥之处。附加上“都”以后就会发现,(2a)和(2b)中的“鸟”和“孔雀”作抽象概念理解时,略有突兀;虽然(2c)和(2d)中的“人”也倾向于抽象性的概念,但二者均符合语言直觉。显然,这种突兀感和句子的结构没有关系,而是和读者关于主语的百科知识有关。

指类句虽然不是严格意义上的全称量化命题,但却是我们使用语言的缺省前提。例如:

(3)鸟要养在笼子里。

(4)我要去动物园看孔雀,孔雀很漂亮。

(3)和(4)之所以有道理,是因为“鸟会飞,如果不关在笼子里鸟就会飞走”,“孔雀有美丽的羽毛,所以动物园中的孔雀很漂亮”。这说明,我们都是在“鸟[都]会飞”和“孔雀[都]有美丽的羽毛”的前提下,使用关于“鸟”和“孔雀”的知识的*逻辑推理中,分离规则应用的前提之一A→B通常对应于自然语言中的全称量化命题,例如"人都有一死"。如果指类句被解释为全称量化命题,那么就具有A→B的逻辑结构。。当被明确告知要养的是鸵鸟、要看的是雌孔雀时,我们就会对(3)和(4)有不同的解读。

前文分析表明,把指类句解释为“范型”情形(事物)并不能充分刻画指类句的语义内容,概念性解读的研究方法只能脱离语言使用而谈论指类句本身。在概念分析中(例如(2)),泛称和特称、有定和无定不是单纯的语义概念,它们还是语用概念,所以二者之间的界限并不分明(见3.2)。

我们认为,传统研究的局限性在于强调了语言的表征性而忽视了语言的对话性。语言的表征性是语言符号蕴涵的逻辑语义层面的信息,基于表征性的研究只是围绕着概念的内涵、外延展开讨论,研究者的目光局限于语言符号的内涵和外延上。而语言的对话性则是语句使用中的语用层面的信息,基于对话性的研究本质上是动态的,是在语境中考察语句的语义信息。对话性的基本要求是交谈具有话题性,只有这样,才能使得言有所指,言有所意。下文我们将论证,正是语言的对话性使得指类句能够容忍例外。

三、主词、主语和话题

(一)表征性和对话性

自然语言的本质属性之一是表征性和对话性。[9][10]表征性指的是,语言形式是主体对认知对象概念化的符号表达;对话性指的是,言说话语是语言共同体成员之间互动性的信息交流。指类句和其他自然语句是一样的,既有表征认识对象的信息内容,又有表征交际者互动关系的对话性。表征认识对象的信息是说话者的思维内容,表现为命题,其结构是“主词+谓词”;命题内容是思维层面的,是语义内容的基础,在语言中表现为“主语+谓语”的句子形式;交际中,说话人将信息传递给听话人,便赋予其语用内容,表现为“话题+说明”的话语形式,其中起说明作用的是指类句的语言形式。在这三个层面上,命题的主词、语句的主语和话语的话题形成一个关系体,三者在指类句中融合为一体,那就是指类句的主语。

表征性和对话性交织在语言使用中。根据徐盛桓的观察,[11]“鸟会飞”等自然语言中的指类句,是“以隐性全称判断的形式,相对于一定的语用需要,为指明一类事物的某一特征而作出的特设判断。”从中可以看出使用指类句的路径:出于语用需要(对话性),通过话题限定(即指明)一类事物,继而把谓词断言给主词(说明事物的特征),最终形成特设判断(表征性)。对话性是个隐喻的说法,指的是语言使用总是相对于特定听众,围绕一个话题进行信息交流。对话性的基本特征就是话题性,其作用是把听众的注意力导向特定的对象或者事物,以此使得交际有意义。话语的表征性和对话性使得话语内在地具有语义属性和语用属性,指类句的主语和话题必定具有某种关联。

(二)话题对指称的限定

自然语言中,主语和话题通常由同一成分担任。典型例证是“小张来了”。该句子的争议在于如何界定“小张”的功能属性。在句子层次上,“小张”和“来”形成了主谓关系,在语用层次上,“小张”和“(小张)来”形成了话题和说明的关系。考虑到语言的表征性和对话性特征,上述争议就不复存在,因为“小张”既是主语又是话题。因此,关于“小张”是主语还是话题的问题是个伪命题。

指类句的主语都是光杆普通名词。光杆名词因居于话题位置而具有指类功能。[12][13]指类句的主语通常是泛指的(general)、不定指的(indefinite),其语义内容因而是抽象的。但对话功能使得主语担任了话题角色,故可以将听话人的注意力引向话题指向的对象。这种“指向行为”使得指类词从无定指转向定指,也就是说,对话性限定了指类词的指称范围。这样,相对于某个话题,一个出现“都”的指类句就显得很符合语言习惯了:

(5)鸟会飞。→?鸟[都]会飞。→鸟,都会飞。

(6)天鹅是白的。→?天鹅[都]是白的。→天鹅,都是白的。

(7)小孩子淘气。→?小孩子[都]淘气。→小孩子,都淘气。

(5)-(7)表明,指类句和范围限定副词“都”共现时,语感略感突兀。但是在明示话题后,这些句子就非常自然了。这种变化表明,指类词既是主语又是话题。对话性使指类词处于话题的统辖范畴之内,使其从无定指名词成为定指名词。这虽然和语言直觉不太一致,但是反映了我们的基本主张,即话题决定了指类词的指称。[14]这儿有个问题:话题如何限定指类词的指称域呢?

话题属于交际中的预设性信息,是对话性的基础条件,通常居于句首。话题是通过预设指类词的指称对象发挥作用的。具体地说,话题设定了话语相关域,相对于该域,后续出现的述谓结构(predication)具有关联性。[15](P15-16)话语的相关域实质上就是个关于空间、时间或者个体的假设集合(assumption set),相对于该集合,话语涉及述谓成分具有相关性。这一点在范围限定副词“都”语义指向中得到证明。

相关研究表明,“都”具有左向关联的限定作用。[16][17]蒋严认为“都”的意义不能单纯从语句的表面层次加以判断,因为“都”所量化的对象肯定不在谓词右边,而是出现在左边。他进一步指出,“都”约束的对象往往在句子的预设中。例如,

(8)小李都买呢子的衣服。[16]

并不是要表达小李买了所有的呢子衣服,而是说小李的衣服都是呢子的。之所以有此分析,是因为该语句有个预设,其内容要依据语境做出判断。例如,

(9)(逛商店/买衣服…),小李都买呢子的衣服。

袁毓林在蒋严的基础上,进一步论证了范围限定副词“都”的语义指向问题。[17]他的研究表明“都”关涉的对象实际上被预设在话题中,例如(9)的“都”涉及到的衣服就被预设在话题“买衣服”中:

(10)(买衣服),小李都买呢子的衣服。

沿上述思路,指类句“鸟会飞”,考虑到其表征性和对话性,可以写成:

(11)鸟1,(鸟2)[都]会飞。

其中话题为“鸟1”,“(鸟2)[都]会飞”是其说明。由于“都”限定的对象是鸟2并且鸟2已经被鸟1限定,所以可以认为鸟1和鸟2的指称域具有包含关系,即鸟1⊇鸟2。进一步推论,“会飞的鸟”都已经包含在话题涉及的鸟之中了。

指类词的指称限定和“都”的限定机制相同。预设是交际的基础信息,从交际动力学上看,是话语理解中优先处理的信息,其他信息是在此基础上加工的。话题是一种预设性信息。它使得话语具有相关性,也使得说话人对话语的理解具有相关性。和话题无关的话题是没有意义的。因此,说出“鸟会飞”的时候,说话人谈论的不可能是企鹅之类不会飞的鸟,而听话人也不会认为会飞的鸟中包括企鹅等不会飞的鸟。如果要将会话继续下去,他们需要修正话题相关域,扩展语境假设。

话题对指称的限定是有认知基础的,我们在下一部分详细说明。

四、指称指派的认知机制

(一)认知参照点

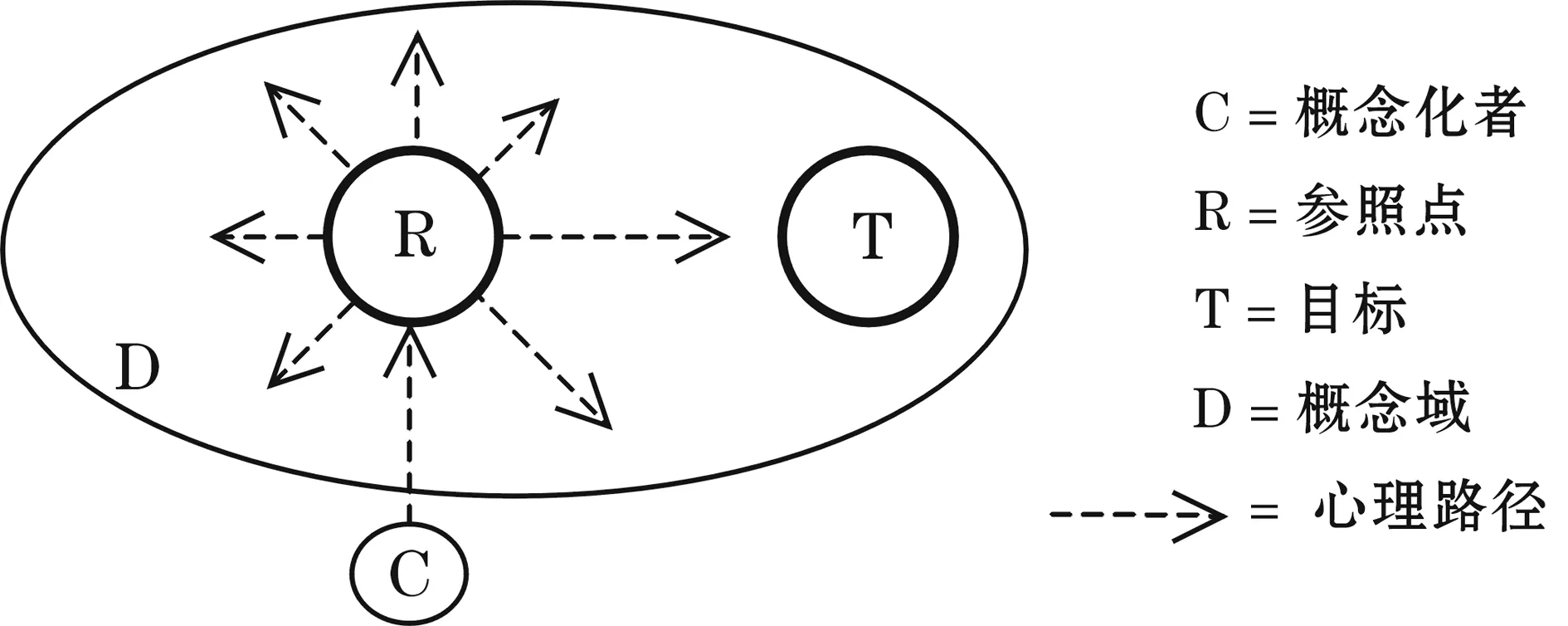

认知语言学认为,话题、主语以及所有格等概念之间的密切关系都有认知理据。[18]在事件的概念化过程中,话题和主语表征的是不同的方面。话题结构设立的是一个物和命题之间的参照点(reference point)关系。下图就是一个参照点关系(图1)。

图1 认知参照点示意图

概念化是个动态过程,其本质表现之一是主体把注意力导向对象,由此使得一个(些)对象与其他对象建立心理联系。如上图,概念参照点R提供了心理路径,注意力沿此路径转向概念域D中的目标T。指类句的主语和话题是由同一语言形式担任的,获取交际信息就是在话题和说明之间建立心理路径,故而整个语句就是目标T。换言之,话题结构是以话题为参照点R和以命题为目标T之间关系的概念化,指类句是话题和指类句命题内容之间的关系。具体地说,使用指类句时,指类词被提及而成为参照点R,以此为出发点,听众的注意力沿心理路径指向目标,即指类句的命题内容T。

如前所述,指类句是出于某种语用需要,突显事物的某一属性而形成的特设判断,因此目标T涉及的只是那些具有相应属性的事物。这样,相关类中不具有该属性的事物就不能进入目标T而和参照点R发生关联。需要说明的是,在认知语言学中,指类句的命题内容不是一组充要条件,而是一些彼此相关的百科知识的集合。请看:

(12)a 孔雀是卵生动物。

b 孔雀有漂亮的羽毛。

c 孔雀春天产卵。

“孔雀”在(12a-c)中都是指类词,但是在百科知识中,(12a-c)的外延截然不同,它们的外延分别是“全部孔雀”、“雄孔雀”和“雌孔雀”。孔雀有各种属性,并且说话人并非给孔雀下定义,而是通过突出孔雀的某一属性而获得语用效果,所以,认知域中那些具有相应属性的孔雀便突显出来。获取语用效果的前提是在话题R和命题内容T之间建立心理路径,沟通这一路径的节点是谓词“卵生动物”、“有漂亮的羽毛”和“春天产卵”和认知域中相应的“孔雀”建立关联。显然,认知域D中那些不具有相应属性的对象是不可能和命题T建立路径的,因此,“卵生”这一属性便指派给所有孔雀,而“有漂亮的羽毛”和“春天产卵”便只能指派给那些成年的、而非未成年的雄孔雀和雌孔雀。

到此为止,我们只说明了话题何以能够对主语的指称具有制约作用。但是有一个问题我们还没有说清楚:既然认知域是百科知识的集合,孔雀作为一个类的名称,应该包括所有的孔雀,那么为什么同一个名称能够具有不同的指称呢?我们认为,这个问题关系到对认知域的结构形态的认识。

(二)认知域的动态性

从知识发生的认知机制看,概念的发生不是必然属性和/或偶然属性的简单列表,而是动态建构的。无论偶然属性还是必然属性,在概念发生的认知过程中的作用基本相似:他们都动态地参与主体关于事物知识的建构,形成一种认识事物的理论,然后基于此理论对某事物进行特设判断。[19][20][21][22]所谓“动态”,就是说人们对概念外延的表征不是固定的,是随着语境的变化而变化的。而语境的变化直接影响主体关于事物知识的组织形态,即主体随语境变化而调整关于事物知识的组织方式,例如,关于“鸟”的类别知识随区别性特征的不同而不同。

关于事物知识的组织方式之所以可以变化,是由于世界上的事物总具有一些区别性特征使自身区别于其他,人们能够借助这些特征对事物进行分类。例如,麻雀和企鹅都是“鸟”类的成员,所以,二者必定有一些共同的特征使其成为鸟。同时,必定还有一些特征使其中一些为麻雀,另一些为企鹅。同样,虽然成年麻雀和幼年麻雀都是麻雀,但是“年龄”或者“性别”这一特征将二者区别开来,使之分为两个不同的实体类:参照年龄分为“成鸟”和“幼鸟”,参照性别分为“雄鸟”和“雌鸟”等。以此类推,不胜枚举。总之,无论在类型之间,还是在类型内部成员之间,总存在有某种属性将对象区分开来。构造反例的基本机制就是突显一个类中某个体的某个偶然性。例如,突显“年龄”这一特征,构成麻雀雏鸟是“麻雀都会飞”的反例,突显鸵鸟不会飞这一特性,构造出“鸟会飞”的反例。至于突显哪个属性,决定于会话的话题。如上文的“孔雀”,(12a-c)的各种属性都可以使所有的孔雀动态地分布,呈现不同的结构形态。话题的确立,使得突显某种属性成为可能,进而呈现这一属性的对象便成为该名称的指称。

五、结束语

指类句的传统研究大都秉承“范型性”研究范式。这些范式的共同特点是,认为指类句的语义内容是对“范型性”情形或者“范型性”事物的刻画。由于在传统语义学中,如何确定范型都是一个难题,此类做法不能充分解释指类词的指称问题。从语言使用看,传统范式局限于语言的表征性特征,忽视了语言的对话性特征。对话性特征使得指类句呈现为话题结构。指类词同时承担了命题的主词、语句的主语和交际话题的角色,主语的指称因主语处在话题的统辖范围内而受制于话题。话题是对话的预设性信息,为后续的述谓成分提供了基础条件。从认知参照点理论看,话题是认知参照点,指类句的命题内容则是与之建立心理路径的目标。由于指类句涉及的事物属性已经包含在话题中,主词的指称对象也被包含在话题触发的认知域之内。指类句之所以能够容忍例外,例外事物虽然是特定类的成员,但是和当前话题无关而被排除在话题之外。

参考文献:

[1] Lyons,C.Definiteness[M]. 北京:北京大学出版社,2005.

[2] 吴炳章,李娴.指类句的语用嬗变[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2012,(1):42-46.

[3] Carlson, G. 1989. On the Semantic Composition of English Generic Sentences[A]. G. Chierchia, B. Partee & R. Turner (eds.),Properties,TypesandMeaning, vol. II[C]. Dordrecht: Kluwer, 167-92.

[4] Carlson, G. 1999. Evaluating generics[A]. P. Lasersohn (ed.),IllinoisStudiesintheLinguisticSciences[C], (29): 1-11.

[5] Krifka, M. 1988. The Relational Theory of Genericity[A]. M. Krifka (ed.)GenericityinNaturalLanguage[C]. SNS-Bericht 88-42, Universität Tübingen, 285-312.

[6] 周北海.概称句本质与概念[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2004,(4):20-29.

[7] Lyons, J. 1977.Semantics,vol. 1[M]. Cambridge University Press.

[8] 张谊生.现代汉语副词探索[M].上海:学林出版社,2004.

[9] 张新华.论话题和主语[J].山东师范大学学报(人文社会科学版),2006,(1):148-154.

[10] 吴炳章,张德玉.指类句的元语用学研究[J].解放军外国语学院学报,2012,(4):4-9.

[11] 徐盛桓.指类句研究的认知语用意蕴[J].外语教学与研究,2010,(2):83-91.

[12] 刘丹青.汉语指类成分的语义属性和句法属性[J].中国语文,2002,(5):411-424.

[13] 王秀卿,王广成.汉语光杆名词的语义解释[J].现代外语2008,(2):131-139.

[14] Lee, Chungmin. 1995. “What Are Generic Sentences about?”[A]. A. Ishikawa & Y. Nitta (eds.)TheProceedingsofthe1994KyotoPACLICConference[C]. Tokyo: The Logico-Linguistic Society of Japan, 1-10.

[15] Dik, S. C. 1980.StudiesinFunctionalGrammar[M]. London: Academic Press.

[16] 蒋严.语用推理与“都”的句法语用特征[J].现代外语,1998,(1):10-24.

[17] 袁毓林.“都”的语义功能和关联方向新解[J].《中国语文》,2005,(2):99-109.

[18] Langacker, R. W. Topic, subject, and possessor[A]. Simonsen, H. G. & Endresen, R. T. (eds.)ACognitiveApproachtoVerbs[C]. Walter de Gruyter, 2001: 11-48.

[19] Brandone, A. C. & Gelman, S. A. 2009. Differences in preschoolers’ and adults' use of generics about novel animals and artifacts: A window onto a conceptual divide[J].Cognition(110): 1-22.

[20] Cimpian, A., Gelman, S. A., & Brandone, A. C. 2010. Theory-based considerations influence the interpretation of generic sentences[J].LanguageandCognitiveProcesses25(2): 261-276.

[21] Gelman, S. A. & Bloom, P. 2007. Developmental changes in the understanding of generics[J].Cognition105(1): 166-183.

[22] Leslie, S. J. 2008. Generics: Cognition and acquisition[J].PhilosophicalReview(117): 1-47.