农村劳动力非农就业能力评价体系

张成甦,宋山梅

(1.三亚学院 管理学院,海南 三亚 572022;2.贵州大学 管理学院,贵州 贵阳 550025)

农村劳动力非农就业能力评价体系

张成甦1,宋山梅2

(1.三亚学院 管理学院,海南 三亚 572022;2.贵州大学 管理学院,贵州 贵阳 550025)

运用AHP方法构建包括4个层次16项指标的非农就业能力评价体系,并利用来自贵州农村的1245个有效样本,计算各地非农就业能力综合指数。结果显示:就贵州而言,人力资本对非农就业能力的影响最大,家庭环境因素对非农就业能力的影响最小;贵州农村劳动力的非农就业能力普遍较低,非农就业能力最高和最低的分别是贵阳市和铜仁市。建议加大对农村人口人力资本的投入力度,提高劳动力非农就业能力。

非农就业能力; 农村劳动力; 评价体系; 人力资本

一、引 言

就业乃民生之本,实现非农就业对提高农村家庭收入水平、加速农村经济社会发展和城乡统筹意义重大。学界普遍认为,要改造传统农业、促进农村经济社会发展,提升农村劳动力就业能力是关键。提高农村劳动力的非农就业能力有利于增加收入,收入的增加又为非农就业能力的提高奠定了经济基础,从而形成一个非农就业能力与收入水平之间的螺旋型上升结构[1-2]。

关于劳动力就业能力问题的研究兴起于上世纪40年代。从就业能力的内涵来看,Beveridge[3]首次提出 “就业力”的概念,即劳动者获得和保持工作的能力。Law,Wong,Moley[4]从个人适应性、个体与市场的交互以及职业认同三个维度定义就业能力。Hillage[5]则认为就业能力是通过在劳动力市场内的充分流动和可持续的就业实现自我潜能的能力。在就业能力的评价方面,Forrier和Sels[6]指出对就业能力评价应强调劳动力在内、外市场成功就业的机会;就业能力评估相应从劳动力市场处境、个体流动资本,流动的难度、环境、转换,流动意愿、突发事件等维度进行。与上述学者分析视角不同,Ronald W.McQuaid和Colin Lindsay[7]提出了“全面的就业能力”评价框架,指出就业能力的评价应包括以个人就业技能、幸福状态、工作搜寻等为主的个体层面,由家庭环境、资源等构成的个人环境层面以及由劳动力市场特点、宏观经济需求因素、就业政策等构成的外部因素层面等三个相互关联的层面。

随着我国农村非农就业群体数量的不断攀升,研究者把注意力更多地放在了劳动力资本投入与收入关系、市民化、就业行为、合法权益保护等领域。在就业能力评价体系建构方面,只有少量学者就此展开了研究。罗恩立[8]就新生代农民工就业能力提出了一个分析框架,根据该群体的时代特征从微观个体、中观环境、宏观需求三方面构建就业能力的整体分析框架,并利用层次分析和德尔菲咨询法构建了包括微观、中观、宏观3个一级指标,教育与技能、家庭环境等9个二级指标,个体受教育程度、父母教育、培训的政府支持等25个三级指标的新生代农民工就业能力评价指标体系[9]。此外,刘叶云、游钊[10]从新生代农民工职业特点和时代特征出发利用层次分析法构建了新生代农民工就业能力评价指标体系。该体系依然参照Fugate等[11]提出的分析框架,囊括4个层次15项指标,认为人力资本层次因素对新生代农民工就业能力影响最大,指出提高劳动力自身素质和职业认同两方面是提高新生代农民工就业能力的重点。

我国国情和农村劳动力外出就业呈现的新特点决定了在研究农村劳动力非农就业能力问题时,除了分析劳动力个体,还应该将外部环境等因素引入到分析框架中。综观已有研究成果,国外学者如Ronald W等的分析框架虽然有利于识别影响就业能力的多重因素,但构成体系的要素间存在交叉或遗漏之处,且与我国农村劳动力就业现状存在明显差异;而国内学者关于非农就业能力评价体系的构建尚处于探索阶段,主要缺陷表现在除人力资本相关指标外,其他指标的数据获取比较困难或主观性过强。目前,几乎没有文献对构建的非农就业能力评价体系进行检验或是利用调研的第一手数据对微观层面的非农就业能力进行测算。据此,本文借鉴Ronald W等的“全面就业能力”的分析框架,结合非农就业能力的内涵与指标的综合性、系统性、可比性以及可操作性原则,尝试运用AHP法构建农村劳动力非农就业能力评价体系,并计算贵州各地农村劳动力的非农就业能力综合指数。

二、非农就业能力评价体系的建立

(一)数据来源及说明

本研究所用数据主要来源于课题组自2012年1月至8月开展的大规模实地调研。课题组组织访问员进行多次培训和预调研以确保问卷可行性和数据质量。问卷累计发放1800份,回收1631份,获取有效样本1245个。其中,男性881人,女性364人,分别占总数的70.8%和29.2%。问卷主要涉及农村劳动力基本信息(年龄、性别、文化程度、婚姻状况及家庭经济状况等)、就业情况(就业动因、就业时间及地点、健康状况、收入水平、从事行业、消费情况、培训状况、技能掌握情况及维权意识等)和资本禀赋情况(自然资本、人力资本、社会资本和金融资本等)。有效问卷主要利用SPSS17.0统计软件进行分析和计算。此外,本研究所参考其他宏观统计数据主要来自历年《中国统计年鉴》和《贵州省统计年鉴》以及相关政府部门网站等。

(二)指标选取及方法选择

由于研究角度不同,关于就业能力的定义尚未达成共识。一般而言,就业能力主要表现为劳动力初次获得就业、维持稳定就业以及再就业的可能性。从劳动力个体而言,主要从其受教育水平、培训状况、专业技能掌握情况、健康状况、工作及社会适应能力等多方面综合评价。在本研究中,非农就业能力的研究对象为农村劳动力,非农就业能力主要是指农村劳动力通过迁移或流动到非农领域获取就业,并维持或实现再就业的能力和可能性。劳动力个体因素是影响非农就业能力的重要方面,同时,家庭环境因素、宏观环境因素等也对非农就业能力有着重要影响。

为了使评价体系能综合反映农村劳动力非农就业能力,并兼顾相关指标值的可获性和可操作性,结合当前国情及农村劳动力群体特征,评价农村劳动力非农就业能力应包含以下4个层面:

1.个人特征

主要体现为劳动力的性别、年龄、务工年限、吃苦耐劳特征等个人基本特征。性别和年龄是影响劳动力能否成功就业或在特定行业、工种就业的基本条件,部分行业对务工人员的年龄和性别有特殊要求,如建筑业或采掘业多需要年轻力壮的男性,而家政服务多偏向于中青年女性劳动力。务工年限及吃苦耐劳特征对劳动力收入水平和就业稳定性的影响较明显。

2.人力资本

诸多研究均证明,劳动力人力资本构成要素中的受教育水平、健康状况、培训情况、技能掌握情况等是用工单位对务工人员进行能力甄别的重要指标,直接体现劳动力的能力和素质,与劳动力的收入、岗位、职位级别密切相关。

3.家庭环境因素

主要体现为家庭经济状况、家庭所在村域或县域经济发展水平、父母文化水平等。可以直接或间接体现劳动力家庭居住情况、经济负担以及养老负担等,也能间接考察劳动力的家庭责任感和情感责任感。

4.个体适应性及自我认同

找工作难易程度、吃苦耐劳特征、社会地位、人际交往能力、对未来的规划等指标可以体现劳动力就业识别能力和维持就业的能力,也是影响就业稳定性的关键。

本研究将根据我国农村劳动力特征和体系构建的可行性,采用国际通用T.L.Saaty教授提出的AHP方法构建非农就业能力评价模型,并利用调研数据进行测算。在各地劳动力非农就业能力综合指数计算过程中,指标权数赋值主要采用德尔菲法征询7~9名相关专家预测意见,经过反复征询和反馈最后得出。

(三)模型设定

1.构建层次结构模型

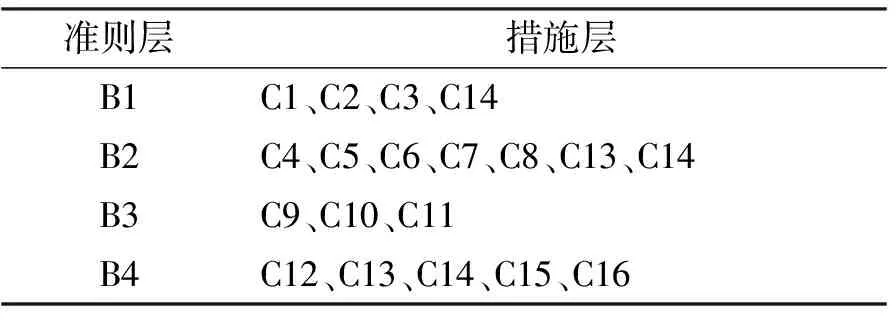

(1)目标层A:非农就业能力

(2)准则层B:个人特征(B1)、人力资本(B2)、家庭环境因素(B3)、个体适应性及自我认同(B4)

(3)措施层C:性别(C1)、年龄(C2)、务工年限(C3)、流动 (C4)、受教育程度(C5)、技能 (C6)、健康 (C7)、培训 (C8)、家庭经济状况(C9)、家庭所在村域经济发展水平(C10)、父母受教育程度(C11)、社会地位 (C12)、对未来的规划(C13)、吃苦耐劳特征 (C14)、找工作难易程度 (C15)、 人际交往能力(C16)。

表1 准则层与对应的措施层

图1 农村劳动力非农就业能力层次结构模型图

2.构建非农就业能力评价指标体系

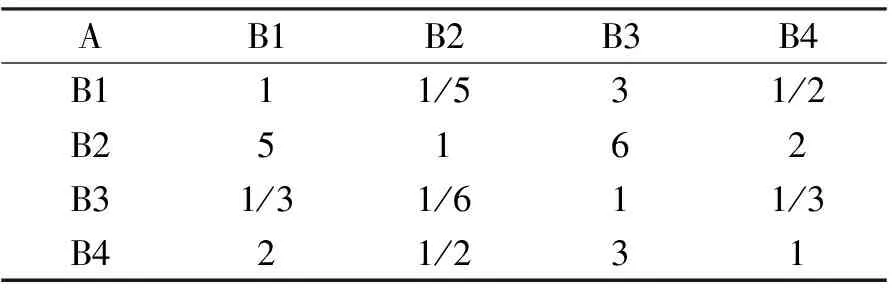

首先构建判断矩阵A-B。通过T.L.Saaty提出的1~9标度方法对指标两两比较,组成判断矩阵(如表2所示),可计算得出准则层各指标所占权重B1为14.71%,B2为52.97%,B3为7.33%,B4为24.99%,对上述指标权重进行一致性检验得出一致性指标CR=CI/RI=0.03<0.1,即准则层指标权重赋值通过一致性检验。同理,分别构建B1、B2、B3、B4与相应措施层各指标的判断矩阵,根据前述步骤计算所得B在A中的权重值来计算各措施层指标C的权重值。通过计算,得出措施层与目标层的总排序权重值,并进行一致性检验,总排序一致性比率指标CR=0.06<0.1,即总排序通过一致性检验。据此确定措施层各项指标的权重,最终构建出农村劳动力非农就业能力评价指标体系。

表2 判断矩阵A-B

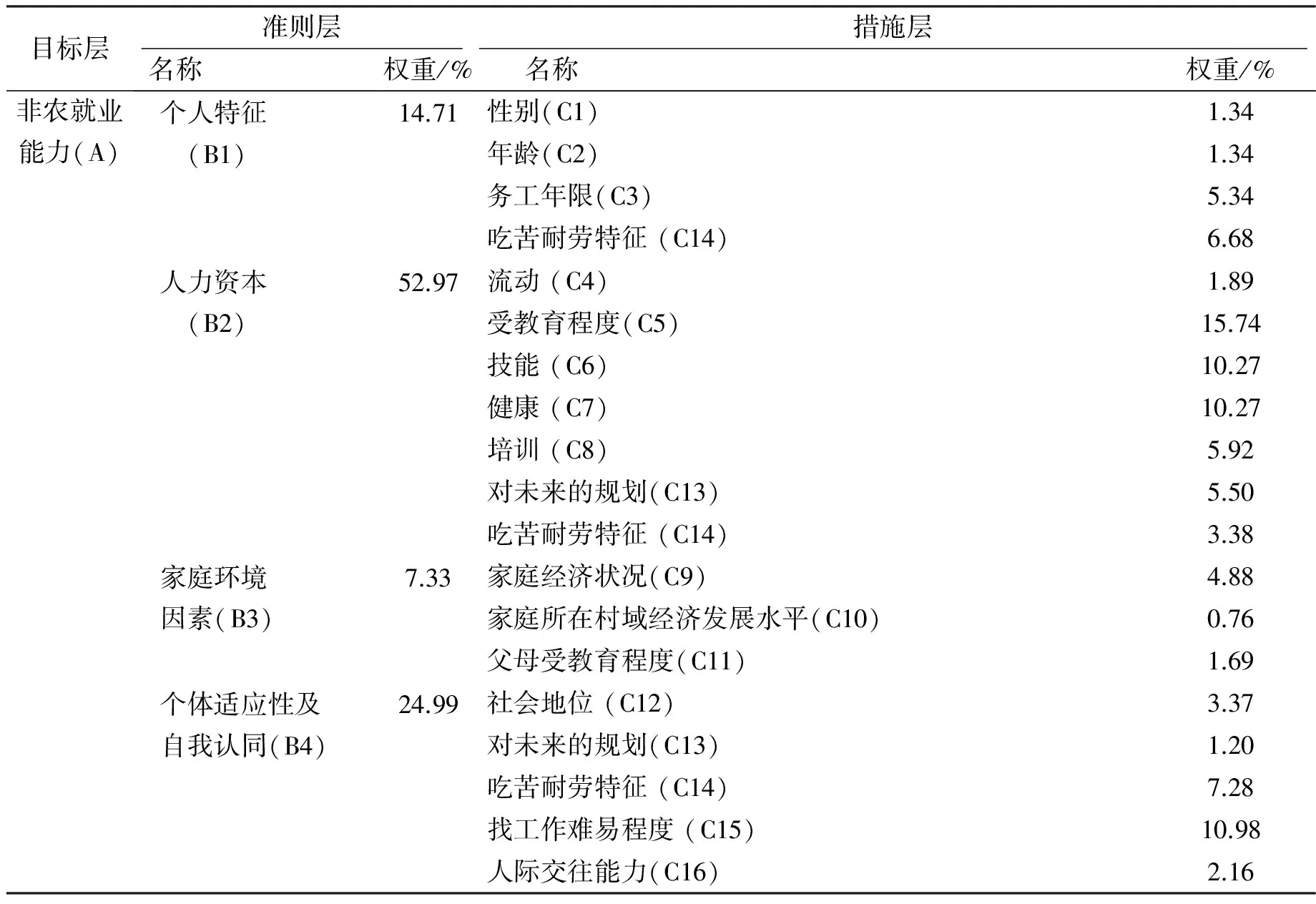

由表3可知,农村劳动力非农就业能力评价体系的准则层指标中,人力资本最重要,其次是个体适应性及自我认同;措施层指标中劳动力教育程度最重要,其次是技能和健康。具体来看,在个人特征层次中,劳动力个人的务工年限以及吃苦耐劳对非农就业能力的影响大于性别和年龄因素的影响;在人力资本层次中,劳动力受教育程度对非农就业能力的影响最大,为15.74%,健康和技能的影响程度均为10.27%,对未来的规划能力影响最小,为1.20%,可见,劳动力文化和教育水平、技能掌握情况和健康状况对其就业有着重要影响;在家庭环境因素中,家庭经济状况对劳动力非农就业能力的影响最大,为5.50%,父母受教育水平以及家庭所在村域经济发展水平对劳动力非农就业能力的影响较弱。不难看出,家庭经济状况的好坏与劳动力外出就业密切相关;在个体适应性及自我认同层次中,找工作难易程度和吃苦耐劳特征影响较大,为10.98%和7.28%,社会地位、对未来的规划以及社交能力的影响分别为3.37%、1.20%和2.16%。

表3 农村劳动力非农就业能力评价指标体系

三、贵州农村劳动力非农就业能力测算

根据上述计算结果,在此尝试利用调研数据对贵州各地区农村劳动力非农就业能力综合指数进行测算,分析地区差异和内在规律。指数计算时,因量纲不同使得不能直接计算,只有将指标标准化处理后才能进行。在对指标赋值时,标准系数取值在0~1之间,各指标权数之和为1。计算出每项指标分值后,再根据指标分值和在准则层中的权重计算准则层各层次得分,从而计算出非农就业能力综合评价指数。

(一)个人特征指数

个人特征主要从劳动力的性别、年龄、务工年限以及吃苦耐劳特征4方面进行考察。

B1=0.0911C1+0.0911C2+0.3630C3+0.4543C14

(1)

其中,措施层指标系数为该指标在整个评价体系中的权重与所在准则层权重之比。下同。

表4 个人特征层次指标赋值

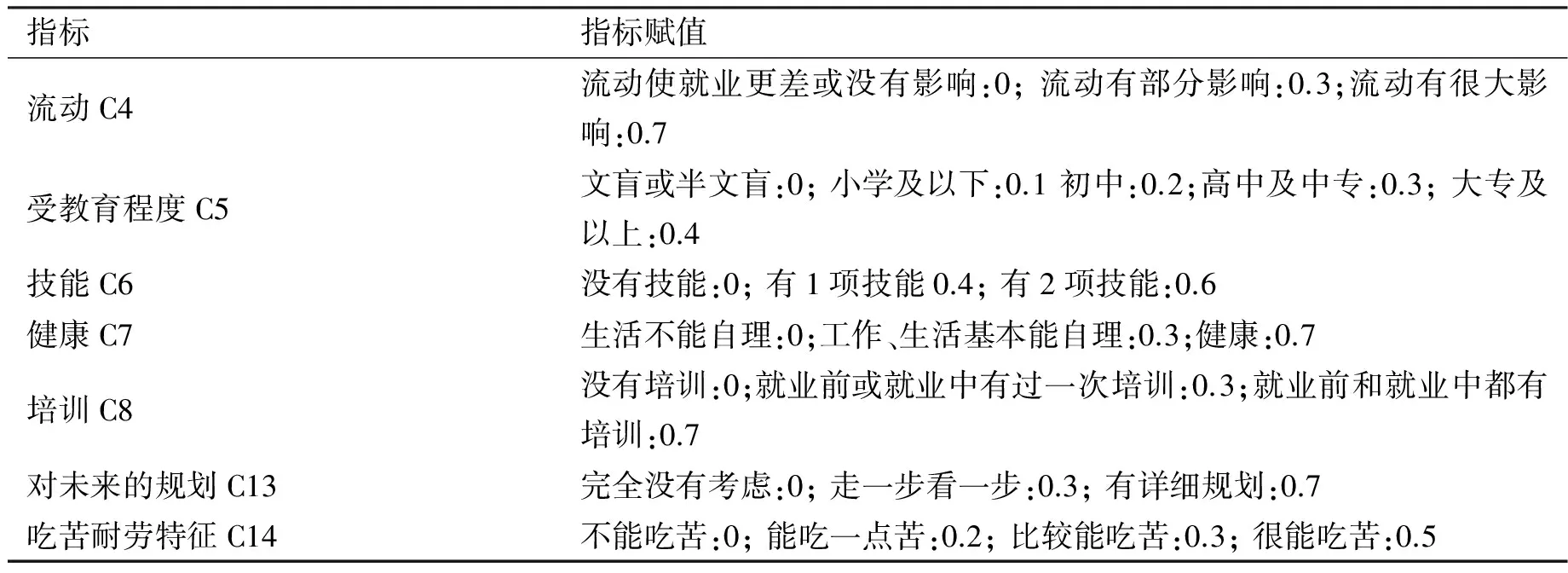

(二)人力资本指数

人力资本从劳动力流动、受教育程度、技能、健康状况、培训情况、对未来的规划、吃苦耐劳特征等指标对非农就业能力产生影响。根据模型中各项指标的影响系数,得出人力资本指数为:

B2=0.0357C4+0.2971C5+0.1939C6+0.1939C7+0.1118C8+0.1038C13+0.0638C14

(2)

表5 人力资本层次指标赋值

(三)家庭环境因素指数

家庭经济状况、家庭所在村域经济发展水平、父母受教育程度3项指标组成家庭环境因素层次并发挥作用。

B3=0.6658C9+0.1037C10+0.2305C11

(3)

表6 家庭环境层次指标赋值

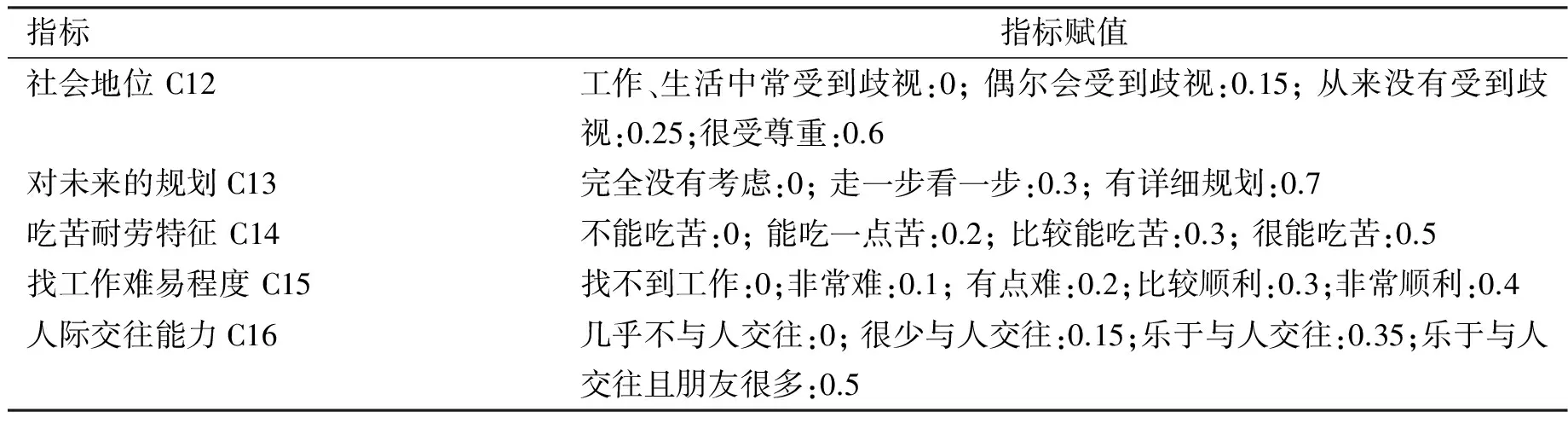

(四)个体适应性及自我认同指数

个体适应性及自我认同就业能力指数主要从社会地位、对未来的规划、吃苦耐劳特征、找工作难以程度、人际交往能力5项指标来考察。

B4=0.1349C12+0.0480C13+0.2913C14+0.4394C15+0.0864C16

(4)

表7 个体适应性及自我认同层次指标赋值

(五)各地区非农就业能力综合指数

根据(1)~(4)式计算准则层各层次非农就业能力指数,最后得出非农就业能力综合指数。以贵阳市为例:

此时有:

B1=0.0911C1+0.0911C2+0.3630C3+0.4543C14=0.0911×0.5360+

0.0911×0.3195+0.3630×0.2442+0.4543×0.2858=0.2974

B2、B3、B4的计算方法以此类推,可以得到B2=0.3715,B3=0.3128,B4=0.3209。即:

A贵阳=0.1471B1+0.5297B2+0.0733B3+0.2499B4=0.1471×0.2974+

0.5297×0.3715+0.0733×0.3128+0.2499×0.3209=0.3430

其他地区非农就业能力综合指数A的计算方法与此相同,结果如表8所示。

可见,贵州农村地区农村劳动力非农就业能力普遍较低,其中,贵阳市和铜仁市的为最高和最低,分别为0.3430和0.3105。从各项分指数来看,毕节市个人特征指数最高,主要受性别比例影响;安顺市个人特征指数最低,主要受务工年限较短限制,地区样本量小也可能是影响结果的原因之一;贵阳市人力资本指数最高,主要是劳动力技能掌握情况比其他地区好;铜仁市因劳动力培训情况的影响使得该地区人力资本指数低于其他地区;安顺市家庭环境因素指数最高,而黔东南苗族侗族自治州该指数最低,其家庭所在村域经济发展水平和家庭经济状况对该指数影响较大;毕节市个体适应性及自我认同指数最高,而六盘水市的该指数最低。

表8 贵州各地农村劳动力非农就业能力综合指数

四、结论及启示

本研究运用AHP法构建农村劳动力非农就业能力评价体系,并利用贵州各地调研数据测算出各地农村劳动力非农就业能力综合指数差异,旨在探索提高农村劳动力非农就业能力的途径。研究发现:受劳动力能力限制,调研对象中的大多从事强度大、时间长、社会和经济地位低的岗位和职业;劳动力人力资本与非农就业能力之间存在一种内在传导机制,即通过对人力资本的投资,提高劳动力的体能和技能水平,使劳动力在经济生活中的竞争能力增强,再通过信息、生产、资源配置和流动能力的提高作用于非农就业能力;在贵州,农村劳动力人力资本水平地区差异明显,劳动力流动状况和文化程度是导致该差异的主要因素;从区域差异来看,农村劳动力的非农就业能力与地区社会经济发展水平密切相关。

因此,必须在就业前和就业中开发和提升农村劳动力非农就业能力的积极性与主动性,增加自身人力资本积累,提高自身能力和素质。作为政府部门,应当加大农村基础教育投入力度,确保农村义务教育经费投入的持续性和持久性;同时,要加大对职业教育和技能培训的投入力度,提高劳动力的素质和能力,增强其就业竞争力;此外,还应加大对农村医疗卫生事业的投入,逐步建立城乡一体的医疗体制,改善农村居民健康状况,逐步提升农村地区人口的人力资本水平。

[1]陈 爽,张 艳.农村劳动力就业能力影响因素及对策研究[J].农业经济,2007,(6):42-43.

[2]石 虹.农村劳动力非农就业能力的分析与建议——以贵州为例[J].湖北社会科学,2012,(1):91-93.

[3]BEVERIDGE W H.Full Employment in a Free Society[M].London: Geoprge Allen & Unwin, 1944:17-22.

[4]LAW K S, WONG C S, MOBLEY W.Toward a Taxonomy of Multidimensional Constructs[J].Academy of Management Review,1996,23(4):741-755.

[5]HILLAGE J,POLLARD E.Employability:Developing a Framework for Policy Analysis[J].London: DfEE, 1998:85.

[6]FORRIER ANNELEEN, SELS LUC.The Concept Employability:A Complex Mosaic [J].Int.J.Human Resources Development and Management, 2003,3(2):102-124.

[7]MCQUAID RONALD W,LINDSAY COLIN.The Concept of Employability [J].Urban Studies,2005,42(2):197-219.

[8]罗恩立.新生代农民工就业能力问题初探:一个分析的框架[J].经济问题探索,2010,(3):50-54.

[9]罗恩立.新生代农民工就业能力的评价指标体系研究[J].华东理工大学学报,2010,(1):13-19.

[10]刘叶云,游 钊.中国新生代农民工就业能力评价体系的构建[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2011,(4):35-39.

[11]FUGATE MEL, KINICKI ANGELO J, ASHFORTH BLACK E.Employability:A Psycho-Social Construct,Its Dimensions, and Applications[J].Journal of Vocational Behavior, 2004,(65):14-38.

EvaluationSystemofNon-AgriculturalEmploymentAbilityofRuralLaborForce

ZHANG Cheng-su1, SONG Shan-mei2

(1.SchoolofManagement,SanyaUniversity,Sanya572022,China; 2.SchoolofManagement,GuizhouUniversity,Guiyang550025,China)

Using 1245 valid samples from the rural areas in Guizhou province and using AHP method to build an evaluation index system of rural labor employment ability of 4 levels and 16 indexes to calculate the comprehensive index of non-agricultural employment ability of the region.The results show that: in Guizhou, human capital has the maximum effect on non-agricultural employment ability while family environment factors have the minimum influence.Non-agricultural employment of rural labor in Guizhou is generally low.Thus recommendations have been made to increase rural human capital investment and to improve labor employment ability.

no-agricultural employment ability; rural labor force; evaluation system; human resources

2013-08-17

国家社会科学基金一般项目(11XJY007)

张成甦(1987—),女,贵州修文人,三亚学院管理学院助教,主要研究方向为经济理论与政策。E-mail:cheng-su-love@163.com

F304.6

A

1672-0202(2014)01-0092-08