农业标准化示范基地绩效测评

幸家刚,周洁红

(浙江大学 中国农村发展研究院,浙江 杭州 310058)

农业标准化示范基地绩效测评

幸家刚,周洁红

(浙江大学 中国农村发展研究院,浙江 杭州 310058)

农业标准与其配套体系的结合使用能改善市场效率,但我国的农业标准化的实际绩效如何尚缺乏严谨的实证数据支持。利用浙江省农业标准化示范基地的调查数据,从经济效益与社会效益(产业化带动能力)两个维度对标准化实施载体——示范基地的绩效进行测评。结果显示:标准化示范基地的土地、资本、劳动力的产出弹性分别为0.23、0.323、0.447;单位面积标准化投入资金对带动农户数目存在负向影响;标准化过程中人力资本的投资具有显著的正向效应;管理体系认证能显著提升示范基地的经济效益,有机认证则显著降低了基地的经济效益,地理标志认证能显著增强基地的产业化带动能力;知名品牌能获得一定的市场溢价。

农业标准化; 示范基地; 经济效益; 社会效益; 第三方认证

一、引 言

农业标准化通过标准的制定、实施和监督,把先进的农业科技和成熟的经验转化为生产力,能显著提升农业生产效率。由于农产品市场上信息不对称的普遍存在,标准具有的权威性和公信力特征,使得其与标准化体系内的等级、认证、标签等机制一起作用时,能够抑制农产品交易中的机会主义行为,并将安全农产品的正外部性进行内部化,从而降低性价比比较、解决质量争端等事前、事后交易成本,改进市场效率[1-3]。

近年来,浙江省大力推动农业标准化和农产品质量安全工作,初步形成一个以国家标准为主体,行业标准、地方标准、企业标准相互配套,包括产前、产中、产后全过程的农业标准体系,并相继建立了技术推广、质量检测、农产品认证、执法监督与质量安全信息等标准化支撑体系[4]。虽然标准化工作已取得巨大成就,但仍然存在农业标准化推广速度跟不上农业产业化和市场化的要求、农业标准转化为生产力的效果不明显以及各级地方政府从事标准化的工作力量不足等问题。造成这种状况的原因很多,诸如我国市场机制短期内发育还不完善、农业专业化程度不高、农民文化程度低、农业标准化人才缺乏等,而农业标准化实施绩效问题则是其深层的原因之一。具体来说就是尽管能够“感觉”到农业标准化的作用和影响,但至今仍很难确切地获得关于农业标准化的现实绩效的足够证据。因而,人们在日益体会到实施农业标准化的必然性、必要性和紧迫性的同时,对于农业标准化的真实绩效却一直颇感困惑。浙江省的农业标准化建设近年一直走在全国前列,其存在的问题及发展前景也最具前沿性和指导性,对其问题的研究有助于解决或预防其他地区存在或将要发生的同类问题[5]。

目前,国外有关农业标准化绩效的文献主要聚焦于以下三个方面[6]:一是针对标准实施的相关成本收益分析,论证推广诸如HACCP等管理规则体系的合理性和科学性[7-9]。如Antle等[8]通过建立成本函数模型证实产品安全确实影响生产效率,美国畜、禽业实施食品安全规制的成本可能超过因质量提升带来的利润。二是分析标准化实施主体采纳HACCP、ISO等管理体系的动机及相应的影响因素[10-13]。如通过对英国乳品加工行业采纳HACCP体系的动机因素进行因子分析后,Henson和Hooker[11]认为,内部效率、外部需求、商业压力和良好规范是乳品企业采纳HACCP体系的四大关键因素。三是研究标准化认证后产品的市场价格差异。如I.Bardají等[14]研究证实西班牙的PGI(Protected Geographical Indications,地理标志保护)牛肉是市场价格的引领者,并且在经受疯牛病这样的外部因素冲击而出现价格下降时,PGI牛肉提供了更高程度的价格保护。

相比于国外,当前我国对农业标准化成本收益的研究主要集中在描述性分析上。如周洁红、叶俊焘[15]在分析我国食品企业运用HACCP的动机时,也描述了当前我国食品企业实施HACCP标准的主要成本收益。骆浩文[16]、金爱民等[17]则运用指标体系综合评价法等开展了农业标准化的绩效评估,但主要集中在指标体系的理论设计上,对诸如标准化对产业化带动绩效等研究较少,评估缺乏全面性。而有关标准化绩效的定量研究更是相当少见,且都存在一定的不足,如金爱民[18]的研究范围涉及标准化对农业技术进步贡献、经济效益、农产品质量及生态效益等方面的影响,但其样本量仅为26个,且除技术进步贡献外,其他效益也只是采用描述性分析;杨丽杰[19]对标准化的经济效益仅从价格及经济效益是否存在差异进行分析。这些定量研究要么仅对是否存在效益进行影响因素判别,而对相关因素对效益影响程度未做深究,要么存在样本量少等方面的局限。

本文拟以标准化实施载体——标准化示范基地为对象,研究标准化实施过程中各投入要素的产出弹性,以及实施载体的管理模式、产业差异、销售渠道和第三方认证体系等因素对标准化示范基地产出绩效及带动农户能力的影响。

二、模型及方法

本文的基地绩效主要从经济效益与社会效益两个维度进行衡量,前者度量的是决策单元的单位投入的产出,以基地的人均销售额以及单位面积销售收入来进行衡量;后者通过产业化带动绩效——标准化示范基地带动的农户数量来衡量。文章利用多元回归模型探寻基地标准化经济收益和社会效益与投入要素之间的关联,以及基地不同性质对经济效益及带动农户数的影响。

(一)经济绩效的衡量模型

现有的经济绩效的衡量主要是利用成本收益原则,通过构建生产函数来度量单位投入的边际产出。C-D生产函数是生产函数研究的一个基准函数,也是迄今为止运用最广泛的一类生产函数。本文借鉴金爱民[18]、王艳花[20]的经验,以C-D生产函数为基础,首先尝试建立示范基地的对数化投入产出函数:

logY=β0+β1logL+β2logM+β3logK

(1)

Y、L、M、K分别表示基地的年销售收入、投入的劳动力、土地面积以及标准化过程中投入的资本。为了分析的方便,这里对投入产出函数进行单位化,即以人均产出或单位面积产出来衡量基地的产出,相应的投入要素也进行单位化,即:

(2)

或者

(3)

这里y、y′;l、l′;k、k′分别表示人均年销售收入、亩均年销售收入;基地人均土地面积、亩均投入劳动力;人均投入资本及亩均投入资本。

农业标准化通过标准的制定、实施和监督,把先进的农业科技和成熟的经验转化为生产力。这种生产力的转化是通过标准化过程中对管理技术人员及农民的培训、增加劳动力的人力资本得以实现。因此,可以把管理技术人员人均培训次数、农民人均培训次数作为标准化过程中人力资本投资的衡量尺度。

而有关标准化示范基地特性的相关变量,也会影响基地的经济绩效。杨丽杰[19]的研究表明,相关认证体系会对标准化效益产生显著影响,产品销售渠道也会通过价格影响经济收益。不同的产业类型,比如种植业与养殖业对于要素投入的偏好不同,从而会对示范基地的绩效产生影响。基地产品的知名度、基地的等级以及经营管理模式可能也会对基地的绩效产生相应的影响。对于反映基地特性的这些变量,可以以虚拟变量的形式进入模型。

综上所述,建立反映标准化基地经济绩效yi(人均年龄销售收入)与基地主要投入要素(人均土地面积li、人均投资ki等)和反映基地投入要素性质Zij(人均管理技术人员培训次数、农民人均培训次数)及基地特性的变量Sij(基地等级、产业类型、经营管理模式、认证情况、销售渠道等)的计量模型,如式(4)所示:

(4)

其中βi1、βi2、γij、δij分别为对应的系数,αi为截距项,μi为服从标准正态分布的随机误差。

(二)产业化带动绩效的衡量模型

(5)

三、样本与变量描述

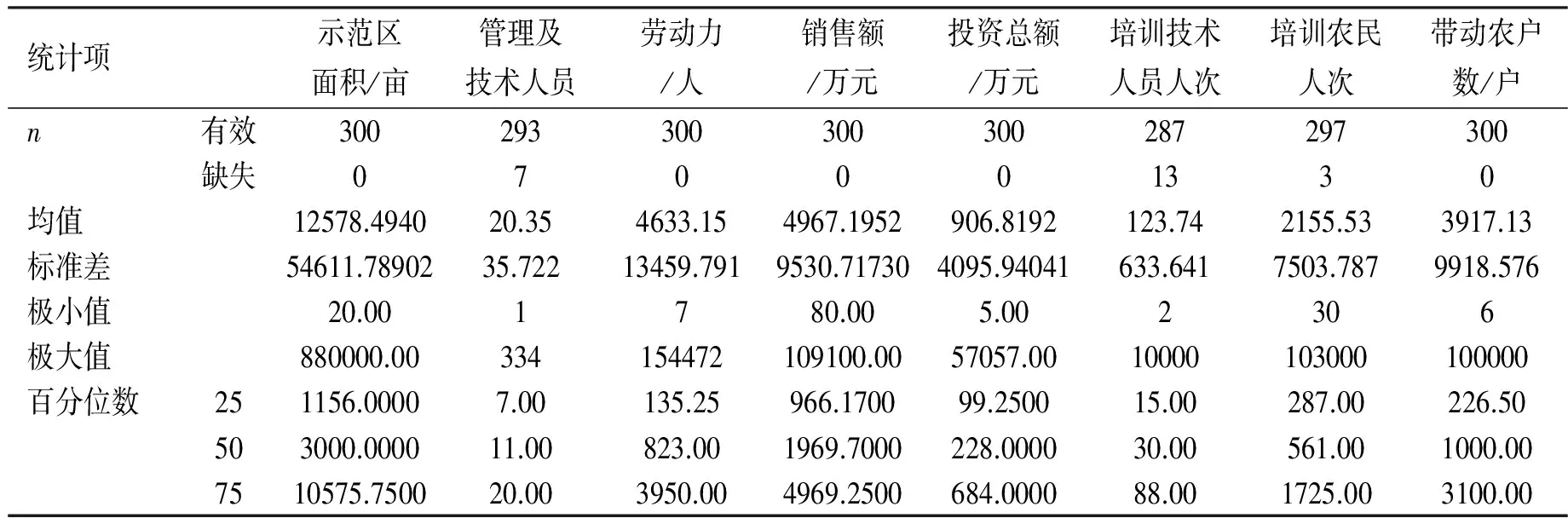

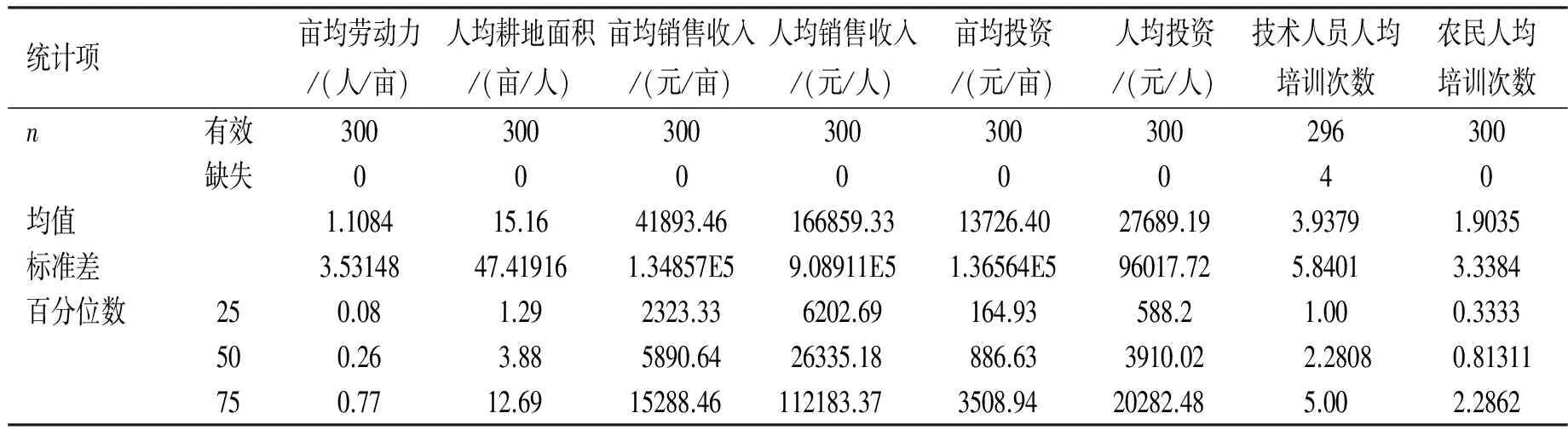

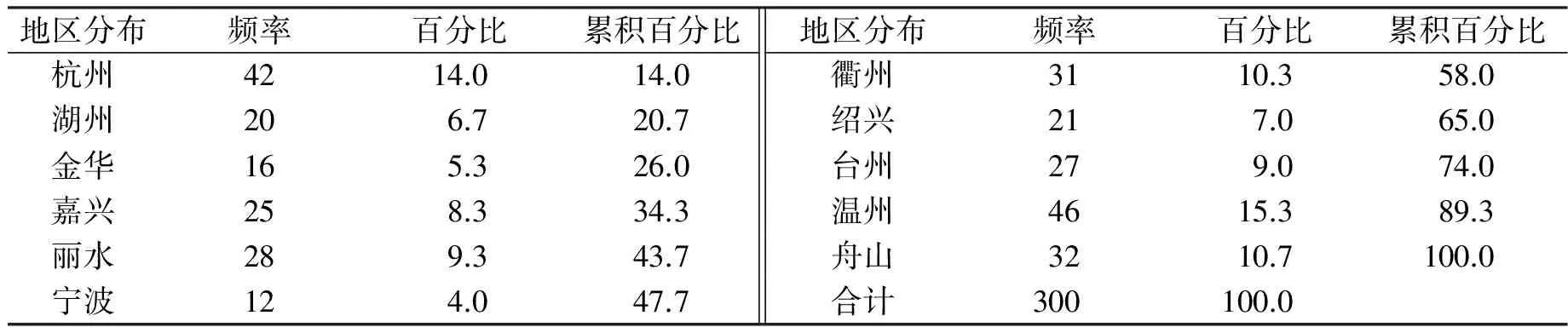

本文利用2008年6—8月浙江省农业标准化体系建设调查所获取的浙江省11个地区共计300多个标准化体系建设示范基地样本,剔除因数据不完整等原因而不符合要求的数据后,共获得300个有效样本。基本投入产出项统计量详情见表1~表2,示范基地的其他特征描述详见表3~表5。

表1中,示范基地基本投入产出统计量中几乎所有的均值都大于对应项的75百分位数,由此可见,示范基地间的差异较大,大部分基地规模偏小。表2为经计算得出的基本单位投入产出要素的统计量,各项目的均值要远大于其50个百分位数,甚至大部分项目的均值要大于其75个百分位数,由此可见,基地之间的规模差异非常显著,大部分基地规模偏小。从销售收入来看,超过50%的基地人均年销售收入不到26400元,扣除相应的要素成本后,利润不高。其主要原因在于基地人均耕地面积偏小,超过50%的基地人均耕地面积不到4亩;单位耕地的产值偏低,仅有不到25%的基地的亩均产值超过15300元。

表1 示范基地基本投入产出统计量

表2 基本单位投入产出要素统计量

表3 样本地区分布描述

注:百分比值经四舍五入处理后,部分数据存在0.1的误差。

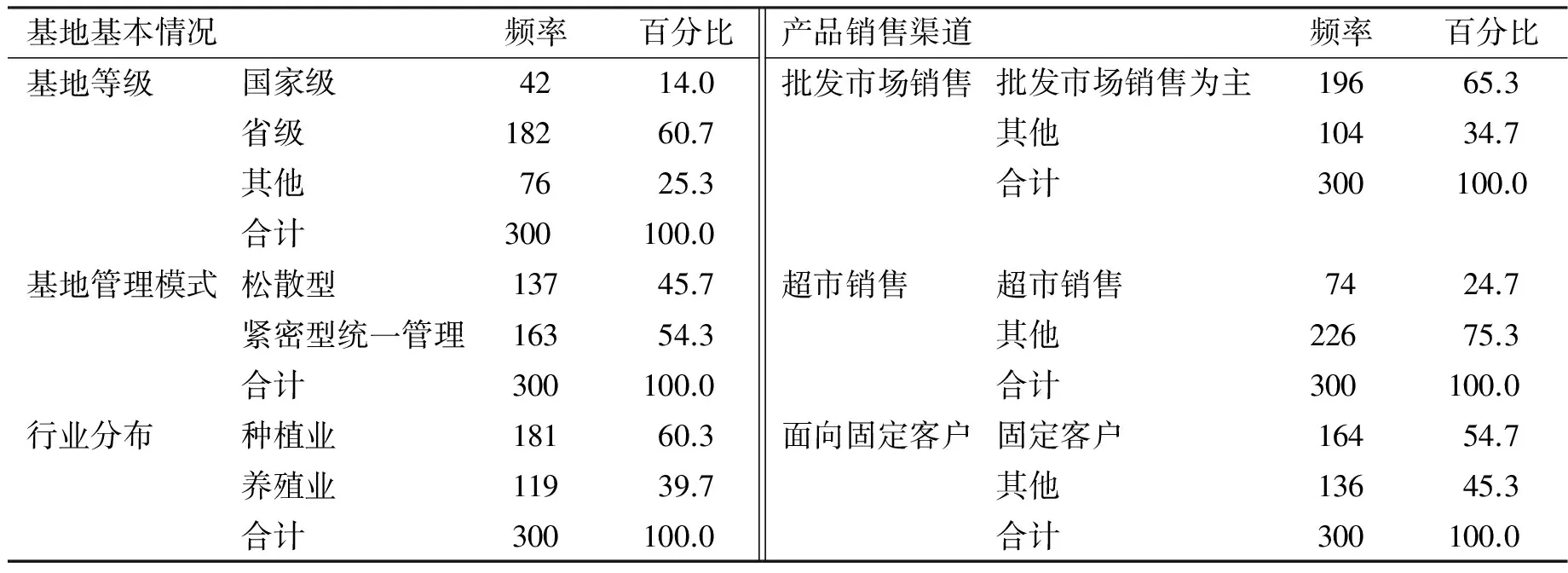

表4 示范基地基本属性描述

表3~表4显示,样本示范基地来自于浙江全省11个市区,分布基本合理。样本中的基地以省级示范基地为主,占比超过60%,国家级示范基地占比达14%;基地管理模式以紧密型统一管理为主,占比超过54%;行业分布上种植业超过60%,养殖业不到40%;示范基地的产品以批发市场销售为主渠道,占比超过65%。

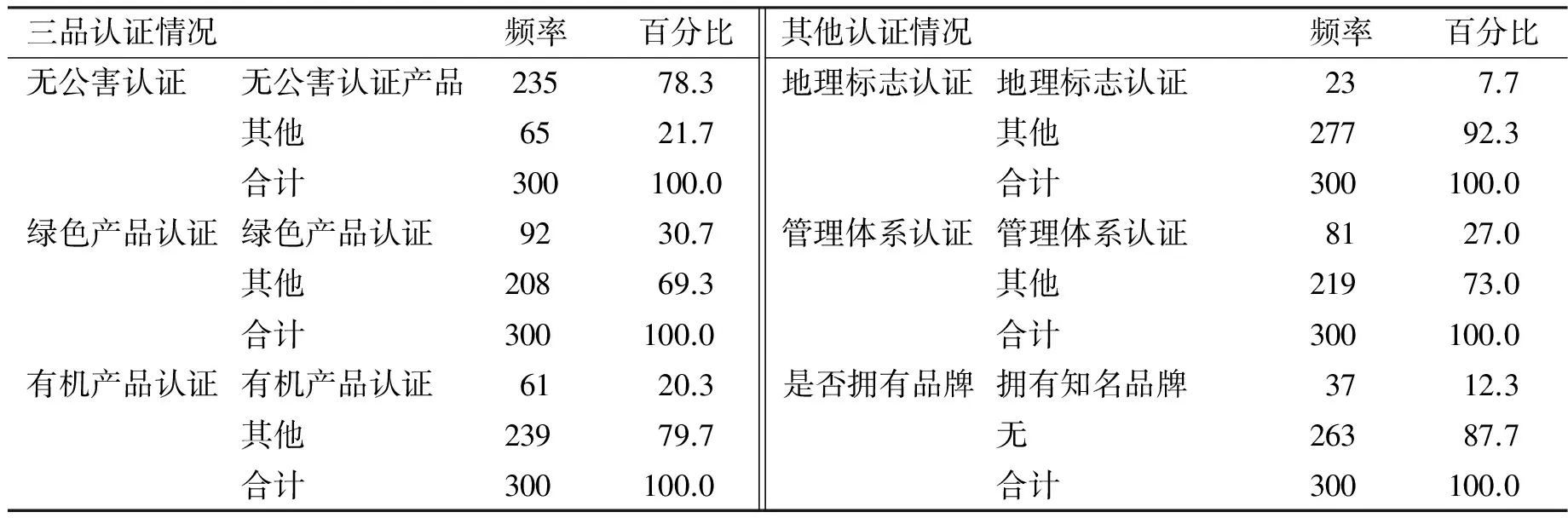

以“三品一标”为代表的第三方认证体系是农产品品牌培育、通过声誉机制克服农产品市场质量信息不对称的关键环节。示范基地中有78.3%通过了无公害农产品认证,30.7%的示范基地通过了绿色农产品认证,20.3%的示范基地通过了有机农产品认证,通过三品认证的基地合计占比达89.7%。通过地理标志产品认证的基地占比7.7%,而通过QS、GAP、HACCP等管理体系认证的生产基地占比27%,拥有知名品牌的示范基地占比为12.3%。

表5 示范基地认证情况

四、实证分析

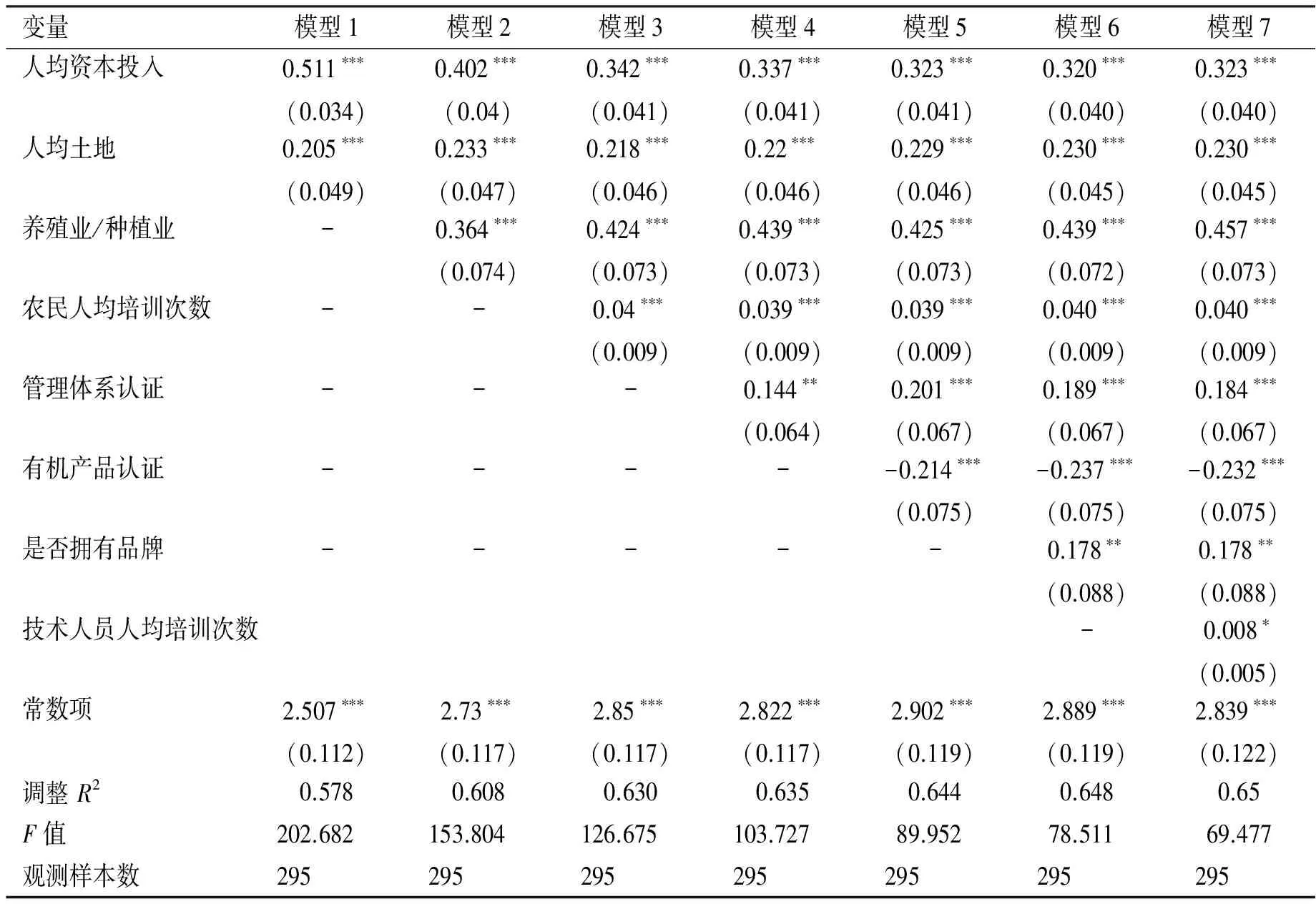

(一)标准化示范基地的经济绩效估计

利用人均销售收入作为因变量,人均资本投入、人均土地作为自变量直接进入方程(4)进行回归,标准化过程中技术人员人均培训次数与农民人均培训次数以及反映基地特征的其他变量如基地等级、产业类型、经营管理模式、认证情况、销售渠道等逐步进入方程(4)进行回归,利用SPSS18.0得出结果如表6所示。

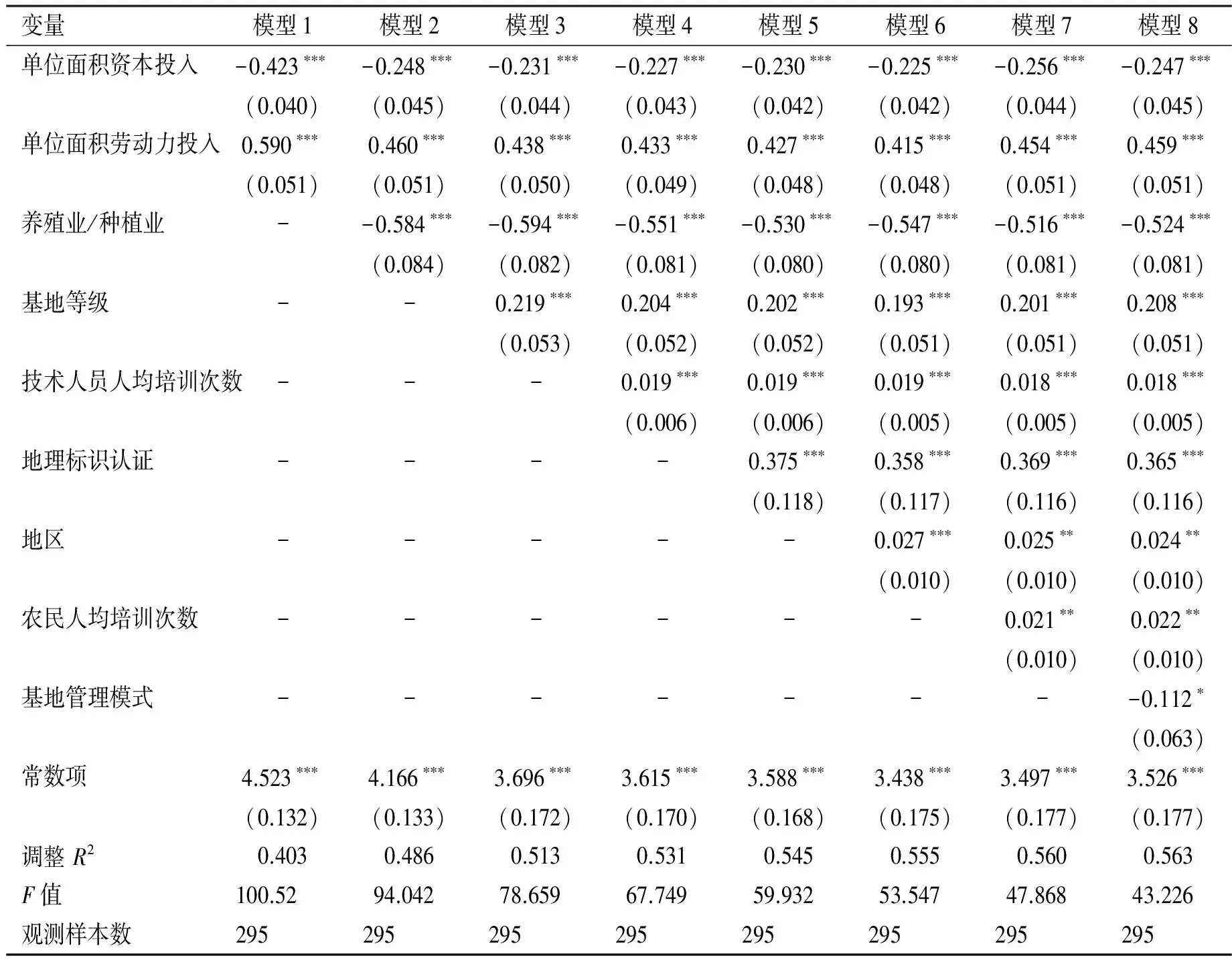

(二)标准化示范基地的产业化带动绩效估计

以带动农户数作为因变量,单位面积劳动力、单位面积资本投入作为自变量直接进入方程(5)进行回归,反映标准化过程中培训状况的变量以及反映基地特征的其他变量如基地等级、产业类型、经营管理模式、认证情况、销售渠道等逐步进入方程(5)进行回归,得出结果如表7所示。

(三)估计结果分析

表6~表7的结果是利用SPSS18.0采用直接进入与逐步回归法相结合的模型得出,选择变量时的进入标准为0.10,排除标准为0.11。由表6~表7的结果可知:

(1)标准化示范基地的资本产出弹性为0.323,土地产出弹性为0.23,根据C-D函数的特性可知劳动力产出弹性应为0.447,利用单位面积投入、产出及其他数据根据方程4进行回归显然得出一样的结果。

(2)标准化过程中的资金投入对带动农户数存在负向影响,而劳动力投入则具有正向影响。单位面积资金投入每增长1%,带动农户数则下降0.256%;单位面积劳动力投入每增加1%,则带动农户数增加0.459%。其原因主要在于亩均投入资金的增长需要农户更多的资金投入,从而限制了部分资金不足的农户加入标准化进程。因此,农村金融的发展将有助于农户加入农业标准化进程,提升农民的融资能力是标准化的关键一环。

(3)示范基地的产业类型显著影响示范基地的绩效。在其他条件相同的情形下,养殖业的单位产出要高出种植业45.7%,但养殖业带动农户数要比种植业少52.4%。这主要是由产业特性所决定。

(4)标准化过程中人力资本的投资具有显著的正向效应。农民人均培训次数每增加1次,将使单位产出增加4%,同时带动农户数增加2.1%;技术人员人均培训次数每增加1次,将使单位产出增加0.8%,同时带动农户数增加1.8%。标准化进程中增加农民培训,不仅有助于单位产出的增加,还有助于带动更多农户加入标准化进程;增加技术人员的培训,对于带动农户数的增加,作用更为显著。

(5)认证情况对示范基地的绩效影响存在显著差异。在相同条件下,通过QS、GAP、HACCP等管理体系认证的基地人均产出要比非通过认证的基地高出18.4%;经过有机产品认证的基地的人均产出要比非有机产品认证的基地低23.2%;通过地理标志认证的基地带动农户能力要比非地标认证基地高出36.5%;无公害认证及绿色认证对于基地的绩效影响不够显著。管理体系认证提升管理水平,有助于资源利用效率的改进,从而带来单位产出的增加;有机产品严禁转基因种子以及化学投入品的使用,使得基地单位产量降低,同时由于食品市场信息不完全所导致的农产品市场的不完善使得高质优价尚难以实现,从而显著降低了有机产品认证基地的单位产出,并导致了绿色认证及无公害认证产品的经济绩效不明显;地理标志具有区域声誉标识的特征,降低了农户的市场交易成本,从而使得通过地理标志认证的基地带动农户能力显著增强。

表6 人均产出影响因素及其参数估计值

注:“***”、“**”、“*”分别代表1%、5%、10%的置信水平;括弧内的数字为标准误差。

表7 带动农户数影响因素及其参数估计值

注:“***”、“**”、“*”分别代表1%、5%、10%的置信水平;括弧内的数字为标准误差。

(6)知名品牌凭借信誉能获得一定的市场溢价。其他条件相同情形下,拥有知名品牌的基地单位产出要高出17.8%。这说明品牌能在一定程度上向消费者传递出有关产品质量的信息,进而获得一定的市场溢价。

(7)基地等级对单位面积的产出影响不显著,但在带动农户数目方面,国家级示范基地与省市级示范基地的差距明显。平均而言,相邻级别基地间带动农户数目的差别为20.8%,即国家级示范基地比省级示范基地的带动能力高出20.8%,而省级示范基地的带动能力高出市级示范基地20.8%。

(8)示范基地所采用的不同管理模式在农户带动能力上也存在显著差异。采用紧密型统一管理模式的示范基地的农户带动能力要比松散性管理模式低11.2%,紧密型统一管理模式在产前、产中、产后各环节对农户的约束更为严格,对生产决策权的更多控制影响着农户的参与意愿。

此外地区之间在标准化带动能力上也存在显著差异,而产品销售渠道对标准化基地的绩效影响不显著。

五、结论与建议

标准化示范基地作为农业技术推广的载体,单位经济效益与产业化带动能力是衡量其绩效的两个关键指标。本文从人均产出、带动农户数两个维度对主要投入要素的产出弹性、标准化过程中人力资本投资、基地属性以及第三方认证等对标准化示范基地绩效的影响进行了估计,得出结论如下:

(1)标准化示范基地的土地、资本、劳动力的产出弹性分别为0.23、0.323、0.447;这与傅晓霞等[21]关于我国资本(包括土地)、劳动产出弹性的研究结果基本一致。

(2)标准化过程中的资金投入对带动农户数存在负向影响,提升农民的融资能力是标准化的关键一环。

(3)标准化过程中人力资本的投资具有显著的正向效应。在标准化过程中,加大人力资本的投资无论对单位产出还是带动农户都有积极作用,有助于标准化绩效的提升。

(4)认证情况对示范基地的绩效影响存在显著差异。管理体系认证提升管理水平,有助于资源利用效率的改进,从而带来单位产出的增加;由于我国农产品市场的不完善使得高质优价尚难以实现,有关农产品质量安全的“三品”认证的经济增收绩效不明显;地理标志认证带动农户能力非常明显;知名品牌凭借信誉能获得一定的市场溢价。

(5)产业类型直接显著影响示范基地的绩效;示范基地的不同等级以及地区分布在带动农户数上也存在显著差异;产品销售渠道对标准化基地的绩效影响不显著。

基于上述研究结果,本文得出如下政策启示:第一,标准化过程中应注重通过制度创新与政府补贴提升农民的融资能力,如通过第三方担保、民间合作金融以及政府补贴或“以奖代补”等方式增强农民的金融能力。第二,标准化过程中应注重增加对人力资本的投资,根据农民及农技人员的需求,进行针对性专业技术及经营管理培训,提升农民及农技人员的人力资本。第三,标准化进程中着重推动管理体系认证,提升资源利用水平进而改善经济效益。第四,注意区域特色产品品牌(地理标志)的培育以及鼓励企业自有品牌的建设,以品牌带基地,从而带动更多农户受益。第五,加强对第三方认证机构的监管,提升第三方认证的公信力,改善农产品市场产品质量信息传递效率,降低农产品市场交易成本。

[1]CLAYTON K,WARREN P.Political Economy of Differentiating Markets: Facing Reality Inside the U.S Department of Agriculture [J].American Journal of Agricultural Economics, 2003,85 (3):737-741.

[2]ANTLE JOHN M.Economic Analysis of Food Safety[M]∥GARDNER BRUCE L,RAUSSER GORDON C.Handbook of Agriculture Economics.Amsterdam: Elsevier Science B.V., 2001:1083-1136.

[3]王 翔.影响农业生产合作社实施标准化行为的因素研究[D].杭州:浙江大学管理学院,2008:10-11.

[4]周洁红,刘清宇.基于合作社主体的农业标准化推广模式研究——来自浙江省的实证分析[J].农业技术经济,2010,(10):88-97.

[5]周洁红,何乐琴,金少胜.农业标准化推广实施体系研究:基于浙江省的实践[M].杭州:浙江大学出版社,2009:6.

[6]郭晓冬.农民专业合作社的农业标准化实施行为分析——以陕西省苹果合作社为例[D].北京:中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所,2012:2-7.

[7] CASWELL J A.Valuing the Benefits and Costs of Improved Food Safety and Nutrition[J].The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 1998, 42(4): 409-424.

[8]ANTLE JOHN M.No Such Thing as a Free Safe Lunch:The Cost of Food Safety Regulation in the Meat Industry[J].American Journal of Agricultural Economics, 2000,82(9):310-322.

[9]BERTHELOT S, MCGRAW E, COULMONT M, et al.ISO 14000: Added Value Canadian Business? [J].Environmental Quality Management, 2003, 13(2): 47-57.

[10]CASWELL J R, HOOKER N H.How Quality Management Meta Systems are Affecting the Food Industry[J].Review of Agricultural Economics, 1998, 20(2):547-557.

[11]HENSON S J, HOOKER N H.Private Sector Management of Food Safety: Public Regulation and the Role of Private Controls[J].The International Food and Agribusiness Management Review, 2001,4(1): 7-17.

[12]DENISE Y M,CHRISTOPHER H.Fresh Produce Procurement Strategies in a Constrained Supply Environment: Case Study of Companhia Brasileira de Distribuicao[J].Review of Agircultural Economics, 2005,(27):130-138.

[13]HASSAN F, CASWELL J A, HOOKER N H.Motivations of Fresh-Cut Produce Firms to Implement Quality Management Systems [J].Review of Agricultural Economics, 2006, 28(1): 132-146.

[14]BARDAJI I,IRAIZOZ B,RAPUN M.The Effectiveness of the European Agricultural Quality Policy: A Price Analysis[J].Spanish Journal of Agricultural Research, 2009,7(4):750-758.

[15]周洁红,叶俊焘.我国食品安全管理中HACCP应用的现状、瓶颈与路径选择——浙江省农产品加工企业的分析[J].农业经济问题(月刊),2007,(8):55-61.

[16]骆浩文,梁俊芬,张禄祥,等.广东省农业标准化绩效评价方法研究[J].广东农业科学,2008,(9):114-127.

[17]金爱民.农业标准化示范区效果评价指标体系设计[J].华南农业大学学报(社会科学版),2010,(2):28-36.

[18]金爱民.农业标准化作用与机理研究[D].上海:上海交通大学安泰经济与管理学院,2011:47-54.

[19]杨丽杰.合作社发展模式下的农业标准化经济效益研究[D].北京:中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所,2012:45-56.

[20]王艳花.陕西农业标准化经济效应研究[D].西安:西北农林科技大学经济管理学院,2012:91-92.

[21]傅晓霞,吴利学.全要素生产率在中国地区差异中的贡献:兼与彭国华和李静等商榷[J].世界经济,2006,(9):12-22.

PerformanceAnalysisofAgriculturalStandardizationDemonstrationBasesinZhejiang

XING Jia-gang,ZHOU Jie-hong

(ChinaAcademyforRuralDevelopment,ZhejiangUniversity,Hangzhou310058,China)

The cooperating implementation of agricultural standard and its supporting system may improve market efficiency, but the actual performance of agricultural standardization in China still lack of rigorous empirical data support.Using the data of agricultural standardization demonstration bases in Zhejiang province, the paper evaluates the performance of demonstration bases, which is the implementation carrier of agricultural standardization in the dimensions of economic benefits and social benefits.The empirical result indicates that the output elasticity of the land, capital and labor is 0.23, 0.32 3and 0.447 respectively; the standardization investment per area unit has negative effect on farmers to take part in the process of agricultural standardization; the human capital investment in the process of standardization has significantly positive effect on both benefits; sub-industry type of demonstration bases has opposite effects on the two kinds of performance; management system certification significantly improves the economic benefit of demonstration bases, organic certification reduces the economic benefits significantly, geographical indication certification significantly enhances the industrialization driving ability of bases; and the well-known brands obtains certain price premium on the market.

agricultural standardization; demonstration bases; economic benefits; social benefits; third party certification

2013-10-21

国家社会科学基金重点项目(13AZD079);国家自然科学基金一般项目(71273234);浙江省协调办重点项目(F41205)

幸家刚(1978—),男,湖南新宁人,浙江大学中国农村发展研究院博士研究生,主要研究方向为农业标准化与食品安全。E-mail: xjiag@126.com

F323.3

A

1672-0202(2014)01-0011-09