区域吸收能力的多维度衡量

——基于珠江三角洲电子产业的微观考察

符文颖

(华南师范大学地理科学学院,广州 510631)

企业和机构之间在有限地理范围内的外部联系包括以节约成本达到外部规模经济、以外部学习交流方式产生知识和创新的空间溢出[1-2].区域空间溢出除了具有地理距离的衰减效应之外,区域吸收能力是影响溢出效应的关键因素[3-4].目前关于区域吸收能力的研究主要集中在其对于学习效率和创新绩效的促进作用上,而较少从企业微观层面关注吸收能力的各个维度及其与外部学习特征的关联.本文将吸收能力看成是由企业各异的禀赋和能力组合而成的多维度变量,即以人力资本、研究开发(R&D)活动以及产品技术为吸收能力的3个维度,考察其与企业进行外部学习行为之间的关系.

对于嵌入全球生产网络的珠三角电子产业集群来说,组织临近性对于跨越地理界限的知识溢出具有重要作用[5-6].全球旗舰企业以子公司或者一级供应商的组织方式,通过组织准则降低其在发展中国家生产的运作成本,并向其输入先进的技术和管理知识.另一方面,珠三角以灵活非正式的商业网络获得全球竞争中独特的竞争力[7],企业以及机构之间建立起来的长期社会网络关系,即社会临近性,成为产业集群内降低交易成本和促进知识交流的重要因素.本文以珠江三角洲电子产业集群为考察对象,主要从社会临近性和组织临近性两方面探讨珠三角电子产业的外部学习特征,及其与不同维度的吸收能力之间的关系.对于像珠三角这样依赖于外资发展起来的地方集群,对此问题的探讨将有利于理解集群内企业进行学习的地理尺度与微观层面的企业特性之间的逻辑关联,从而为地方产业升级提供政策建议.

1 区域吸收能力的多维度衡量

尽管区域吸收能力不是单个经济个体吸收能力的简单汇总,与企业吸收能力相关联的外部学习行为在很大程度上决定了区域创新溢出的形式与效率.Cohen和Levinthal[3]指出,吸收能力不仅可以促进对外部知识的吸收,还能够增加企业对新的技术和市场机会的敏感度和反应度,从而拓展企业在新知识领域和新市场的投资.吸收能力可视为一个企业的认知框架,支持其与外部企业和机构的互动过程.

人力资本、R&D活动和产品技术水平等因素构成了企业形成创新投资和促进创新过程的认知框架,集中探讨这些因素,以理论分析企业吸收能力与企业学习之间的关系.

1.1 人力资本

本文将人力资本分为技术人员能力、管理人员能力以及企业家能力3个方面.由于技术人员的专业性,可使其较好地识别和评价新的相关知识,技术人员成为企业内部与外部组织交流技术诀窍和经验的主要人员[8].技术人员不仅在技术搜寻和获取阶段扮演重要角色,也凭借着其多年的团队工作经验成为企业内组织准则和技术惯例等方面的主要载体,由此决定着技术吸收、转换和利用的效率.

技术人员的集体学习和知识创造过程同时取决于管理人员的合理分配[9].管理人员在培育组织文化、优化组织结构以及激励优秀员工方面的能力是有效吸收和利用外部信息和知识的重要因素.此外,管理人员是企业部门之间的“跨边界”联系者,可促进外部信息和知识在公司内部的交流过程[10].

Schumpeter[11]强调了企业家作为“创造式破坏”的主体作用,暗指其在引进新产品、新技术和新市场组合中的活跃地位.企业家能力是与外部组织进行谈判的关键,特别是对于发展中国家的企业来说,海外的教育和工作经历通常可以赋予企业家语言和文化技能,并使其掌握全球市场知识,从而在与国际伙伴的谈判中取得在全球价值链中升级的机会.此外,企业家通常与之前所在的企业或者来往过的商业伙伴保持密切联系,其在过往工作中所积累的商业网络资源构成了其现有创业活动的宝贵资源[12].

1.2 研究与开发(R&D)活动

由于知识传播的连续性以及知识的内隐性,只有在相关领域建立起认知框架基础后,知识才能被搜索、吸收和改进,由此R&D部门在组织人员进行系统集体学习方面起着重要作用.R&D部门是将新知识嵌入企业惯例中的特定部门,并通过与其他部门的交流将新的隐性知识在企业中推广.因此,R&D的作用并不局限于创新功能,还在于增加企业吸收能力,使企业与其他企业和组织的交流互动具有技术报酬率[13].

发展中国家与发达国家之间在许多领域存在巨大的技术差距,因而对于发展中国家的企业来说,R&D活动的主要任务是吸收先进技术而不是进行突破性创新,这是由技术的获取门槛决定的.近年来关于收入趋同的研究提出,发展中国家通过渐进式创新实现经济赶超,而这种创新在发展中国家的经济效应取决其与技术前沿的差距[14].这正是R&D活动在发展中国家应该发挥的核心功能,具体而言,包括吸收先进知识的内隐性,使其适应本地需求,并结合企业自身惯例进行改进,其中最典型的例子就是逆向工程和设计改进.

1.3 产品技术水平

不同产业间生产率的差别说明了技术具有异质性的特点[15].事实上,即使是在相同产业部门,不同产品的技术仍具有不同的复杂度和解码难度.譬如,标准化或者低技术领域的产品技术具有较低的解码度,并较容易从市场上获得.而另一方面,高技术领域以及正在发展中的产品技术较为复杂,且含较多的隐性知识,在知识传播过程中要求更多的交流,在知识创造过程也相应要求更多的互动.因此,企业当前主要经营产品的技术领域对其在吸收能力上的投入,如R&D活动或者培训支出等,具有一定的影响.

另一方面,企业原本从事的产品技术领域,如刚成立时主要的生产技术领域,构成了未来发展其认知框架的基础.也就是说,企业的初始技术领域决定了其初始的知识资本存量,而由于组织发展的路径依赖性[10],初始禀赋对于企业吸收能力的发展具有重要作用.

技术领域的重要性还体现在其对最新科学知识的商业价值的期望回报率上,这也被称为“路径解锁”(lock-out)效应,即当企业未及时投入并提高在某技术领域的吸收能力时,则可能被排除在此技术领域快速发展过程中所产生的利润空间之外[16].

1.4 理论假设

在以上关于吸收能力的理论探讨基础上,作者总结了利用外部知识所需吸收能力的要素及其相互联系,并共同影响企业吸收、转换和利用外部知识的动机和能力(图1).由此,形成基本前提假设:

假设:企业拥有的吸收能力越高,与其他企业和机构在知识传播过程中交流的难度就越低,因此也更加倾向于进行外部学习以促进企业的创新活动.

图1 企业吸收能力来源

由于吸收能力在企业内表现为不同要素的异质性组合,仅仅考察吸收能力最优水平的研究方法过于机械.本文的实证研究将具体探讨吸收能力中的构成要素对于企业在创新过程中特定学习行为特征的影响.

2 数据来源

采用标准化问卷调查方法,在2009年11月完成,采用名录抽样和邮寄问卷的方式,共完成有效问卷422份.调查范围集中在深圳、东莞、惠州和河源.根据2008年的数据,深圳、东莞、惠州和河源等地电子产业产值占广东省的份额分别为47%、12%、7%和0.5%,因此调查范围覆盖了珠三角电子产业不同的发展圈层.

目前国内关于吸收能力的实证研究大多利用宏观层面的统计数据,这限制了吸收能力某些重要的代表变量(如企业员工培训、企业家特质以及特定技术变量)的考察,因此,微观层面的调查数据能全面涵盖企业吸收能力的多维度变量,并与企业特定的学习行为特征相结合.

3 实证分析:吸收能力与学习行为的关联

吸收能力可以促进知识传播过程中的组织交流以及外部知识的利用,因此一定程度的吸收能力是进行外部学习的必要前提,不同的吸收能力也使得企业形成相应的外部学习行为特征.因此,为了对吸收能力与外部学习特征之间的关系进行分析,需要界定企业在产品创新过程中的外部学习行为特征.

通过对问卷中关于外部学习的19个问题的因子提取和相应的聚类分析,根据主导型分类原则将企业的外部学习行为分为3类:社会临近型学习企业、组织临近型学习企业和懒惰型学习企业.其中,社会临近型和组织临近性的界定主要根据Boschma[4]基于临近性学习的理论划分.通过对样本企业的实证分析,社会临近型学习企业善于通过社会关系网络,与国内客户、大学、研究机构和经销商取得联系,从而激发创新想法并获得创新活动中的设备和技术支持.组织临近型学习企业在产品创新活动中依靠于母公司的设备和技术支持,产品创新的想法主要来源于母公司和管治程度较强的国外客户.最后,懒惰型学习企业利用外部知识的能力较弱,企业内部的学习特征也不突出.

在界定企业外部学习的特征之后,根据1.1-1.3部分的理论探讨,界定了企业吸收能力各个方面的代表变量(表1).

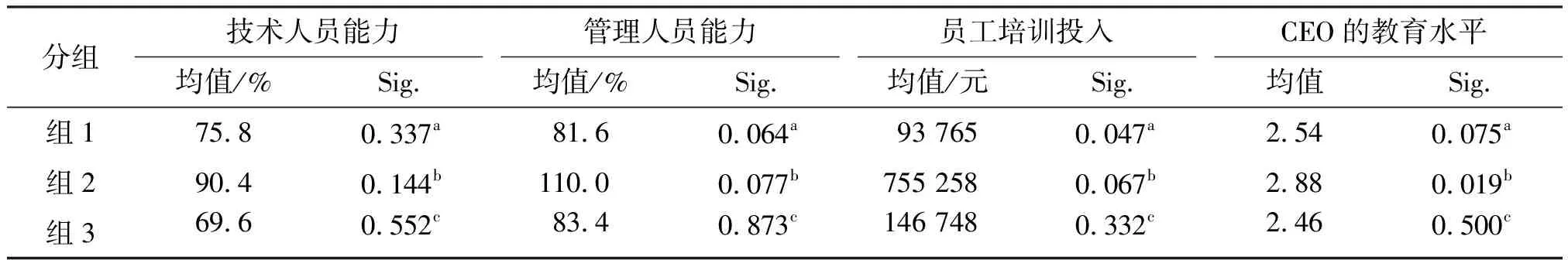

首先采用独立样本T检验获得3个学习组别之间在吸收能力方面的两两差异(表2),社会临近型学习企业与懒惰型学习企业在人力资本的多项指标,如管理人员能力、培训投入以及CEO教育水平上都明显低于组织临近型学习企业.由此可见,管理人员和CEO的能力是与大型跨国企业进行战略协同的必要条件.当前技术的发展使得全球分工进一步细化,原先承担简单加工活动的发展中国家的供应商和子公司迎来了在发达市场成熟技术领域的升级机会,分析结果显示跨国企业倾向于选择具有较高人力资本(特别是管理人力资本)的企业作为其战略协同的合作伙伴.

表1 吸收能力的代表变量Table 1 Variables of absorptive capacity

*1代表仅在入职时进行培训,2代表从入职起接受多于一次的不规律培训,3代表接受规律系统的培训

表2 不同学习组别的人力资本 (样本均值T test)Table 2 Human capital among different learning groups (T test of sample means)

注: 组1-社会临近型学习企业;组2-组织临近型学习企业;组3-懒惰型学习企业.a组1与组2;b组2与组3;c组3与组1之间均值差别的显著性.全文同.

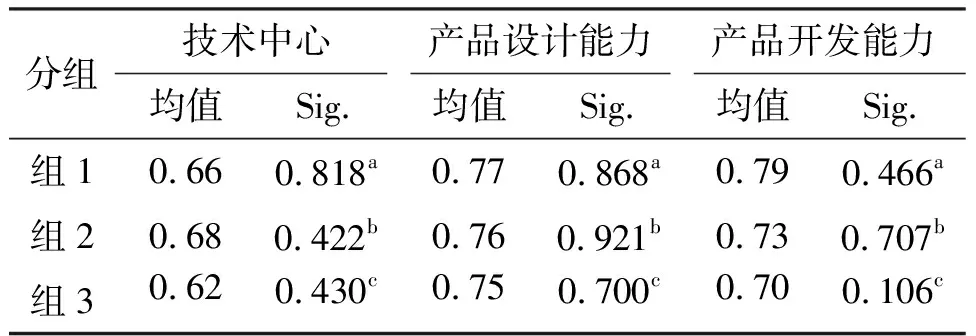

表3显示,社会临近型学习企业和组织临近型学习企业相对于懒惰型学习企业来说,具有较高的组织R&D活动的倾向,然而这个差异在统计上并不显著.对于珠江三角洲的电子企业来说,R&D活动对于吸收能力的促进作用有限.

表3不同学习组别的R&D活动(样本均值T test)

Table 3 R&D activities among different learning groups (T test of sample means)

分组技术中心产品设计能力产品开发能力均值Sig.均值Sig.均值Sig.组10.660.818a0.770.868a0.790.466a组20.680.422b0.760.921b0.730.707b组30.620.430c0.750.700c0.700.106c

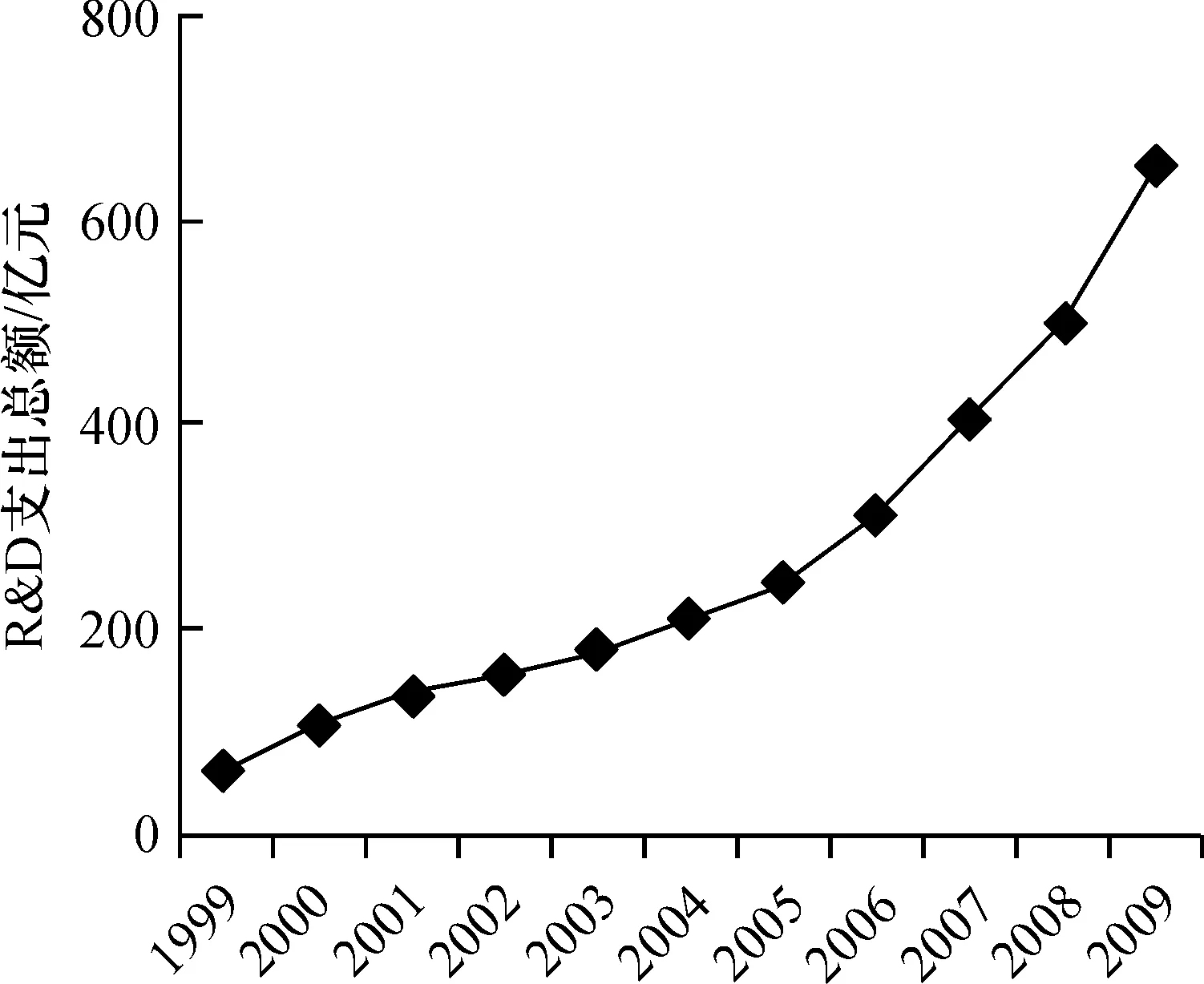

R&D对于企业吸收能力贡献较少,其原因为:(1)在珠三角,通过R&D活动而系统积累的知识库较少,且增长缓慢,如图2所示,广东省的R&D支出在2005年以后才开始有了较快的增长,因此,知识的规模经济尚未达到,R&D投入的边际效益较低,不足以产生促使其与外部企业和机构交流所需的吸收能力;(2)广东省97%的企业其R&D支出全部用于试验与发展活动(包括逆向工程),Cohen和Levinthal[11]关于R&D正面作用的研究指出,基础研究活动促进了企业利用新的科学知识,而试验与发展活动,特别是其中的逆向工程,仅限于对市场的快速反应,缺乏对技术能力积累的长远战略考虑.

图2 1999—2009年广东省R&D支出

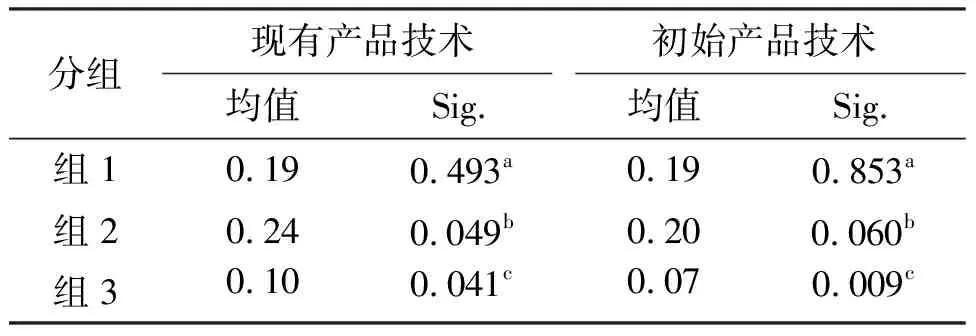

对样本电子企业在建立之初主要产品以及现有主要产品的技术水平进行分析,结果表明,懒惰型学习企业(组3)相对于其他两组积极利用社会网络或组织关系促进创新的企业(组1、组2)来说,在高技术产业领域的生产经验较低(表4).高技术产品的复杂性相对于标准化的低技术产品来说,用户和供应商以及其他知识机构之间需要进行更多的沟通交流,并且高技术产品的生产经验也为企业与机构之间的技术交流奠定了基础.这表明利用社会临近性和组织临近性进行外部学习的行为与高技术产业领域具有一定的关联.

表4不同学习组别的产品技术(样本均值T test)

Table 4 Product technology among different learning groups (T test of sample means)

分组现有产品技术初始产品技术均值Sig.均值Sig.组10.190.493a0.190.853a组20.240.049b0.200.060b组30.100.041c0.070.009c

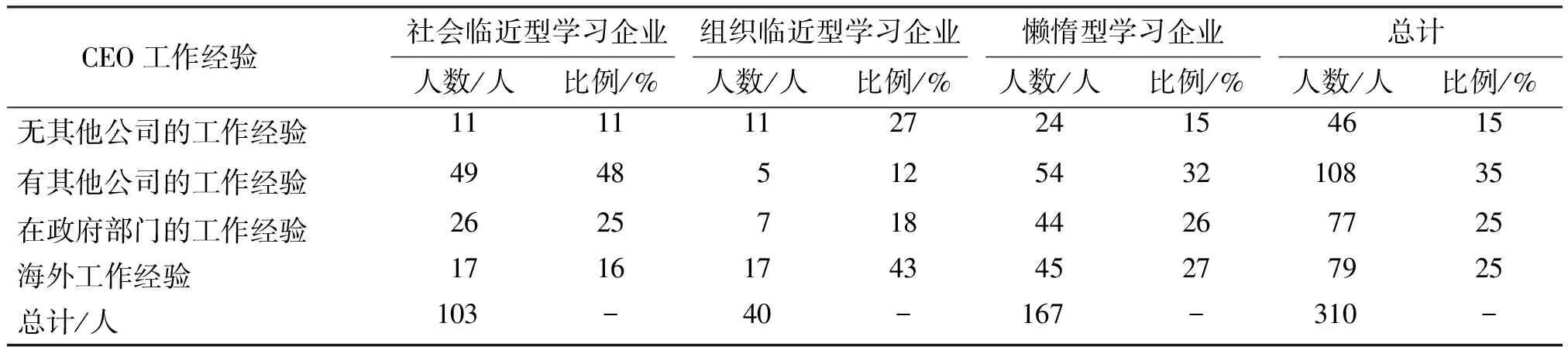

除上述样本均值T检验外,利用卡方检验(Chi-square Test)对CEO工作经验变量进行分析(表5).组织临近型学习企业(组2)的CEO在其海外工作经历上相对于组1、组3具有显著的优势.因此,进行全球战略协同的关键因素是CEO在海外工作期间积累的人脉资源和市场知识,而非其在大学中所学习的知识.

表5 不同学习组别的CEO工作经验(Chi-square Test)Table 5 CEO work experiences among different learning groups (Chi-square Test)

注:2=25.341,P=0.000 3.

4 结论

吸收能力是区域创新溢出发生的基本前提,本文通过调查数据从微观层面考察了企业在产品创新过程中外部学习的吸收能力表征变量.对珠江三角洲电子产业集群的调查实证分析验证了之前的理论假设,结果表明,积极进行外部学习的企业相对于消极应对创新过程的企业来说,拥有更高的吸收能力,具体表现为,拥有更富有经验的CEO,并具有较多在高技术领域的经营经验,从而有效地促进了外部学习,由此产生了集群内创新投资的报酬递增效应.

珠江三角洲作为一个在改革开放后发展起来的全球化地方集群,要深入理解微观尺度上企业组织特征对于集群动态学习机制的关系,必须将吸收能力作为一个多维度变量,而吸收能力的各个要素如何作为学习的调节变量影响到区域创新的空间溢出效应,是值得深入研究的方向.

参考文献:

[1] 王缉慈. 创新的空间——企业集群与区域发展[M]. 北京:北京大学出版社, 2001.

[2] Iammarino S, McCann P. The structure and evolution of industrial clusters: Transactions, technology and knowledge spillovers[J]. Research Policy, 2006, 35(7): 1018-1036.

[3] Cohen W M, Levinthal D A. Absorptive capacity-A new perspective on learning and innovation[J]. Administrative Science Quarterly, 1990, 35(1): 128-152.

[4] Boschma R. Proximity and innovation: A critical assessment[J]. Regional Studies, 2005, 39(1): 61-74.

[5] Ernst D, Kim L. Global production networks, knowledge diffusion, and local capability formation[J]. Research Policy, 2002, 31(8/9): 1417-1429.

[6] 李健,宁越敏,汪明峰. 计算机产业全球生产网络分析——兼论其在中国大陆的发展[J].地理学报, 2008, 63(4): 437-448.

Li J, Ning Y M, Wang M F. Global production networks of computer industry and its development in mainland China[J]. Acta Geographica Sinica, 2008, 63(4): 437-448.

[7] Revilla D J, Schiller D, Meyer S. 探讨香港-珠江三角洲的联系:跨界的制度多样性如何促进电子企业的竞争力[J]. 南方经济, 2010(5): 69-80.

Revilla D J, Schiller D, Meyer S. Exploring the Hong Kong-Pearl River Delta link: How institutional diversity across border regions fosters competitiveness of electronics firms[J]. South China Journal of Economy, 2010(5): 69-80.

[8] Laursen K, Foss N J. New human resource management practices, complementarities and the impact on innovation outcome[J]. Cambridge Journal of Economics, 2003, 27(2): 243-263.

[9] Vinding A L. Absorptive capacity and innovative performance: A human capital approach[J]. Economics of Innovation and New Technology, 2006, 15(4/5): 507-517.

[10] Allen T J. Managing the flow of technology[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1977.

[11] Schumpeter J A. Capitalism, socialism and democracy[M]. New York: Harper & Row Publisher, 1942.

[12] Romijn H, Albaladejo M. Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in southeast England[J]. Research Policy, 2002, 31(7): 1053-1067.

[13] Griffith R, Redding S, Van R J. R&D and absorptive capacity: Theory and empirical evidence[J]. Scandinavian Journal of Economics, 2003, 105(1): 99-118.

[14] Howitt P. Endogenous growth and cross-country income differences[J]. American Economic Review, 2000, 90(4): 829-846.

[15] Harrigan J. Estimation of cross-country differences in industry production functions[J]. Journal of International Economics, 1999, 47(2): 267-293.

[16] Cohen W M, Levinthal D A. Fortune favors the prepared firm[J]. Management Science, 1994, 40(2): 227-251.