中国生态经济发展的双层次博弈模型

——以企业为中心的群体内外博弈分析

王宝义

(1.山东交通学院 交通与物流工程学院,山东 济南 250023;2.山东农业大学 经济管理学院,山东 泰安 271018)

一、引言

改革开放以来,中国在“发展为第一要务”“唯‘GDP’是从”动力机制下,通过资源粗放利用、污染高度排放的经济增长模式,创造了“增长的奇迹”。与此同时,这种模式所带来的资源短缺、环境污染等问题也日益凸显。统计数据显示,2011年,中国GDP增长率为9.3%,GDP占全球10.48%,但却消耗了世界60%的水泥、49%的钢铁及20.3%的能源。据张彬等人统计,2013年雾霾波及中国25个省份,100余个大中型城市,全国平均雾霾天数达到29.9天,创52年之最。[1]传统经济模式带来的负面作用,逐渐引起了我们的思考。中共十六届三中全会提出科学发展观,十六届五中全会要求加快建设资源节约型、环境友好型社会,“十八大”提出经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体建设思路,十八届三中全会,明确建立系统完整的生态文明制度体系,用制度保护生态环境。这些显现出中国要建设生态文明,促进经济由粗放增长到集约增长,由高消耗、高排放模式到高效利用、清洁生产的经济可持续经济模式转变。时至今日,我们的发展道路已十分清晰:可持续发展的生态经济之路。

在生态经济模式①推行过程中,政府与企业是一对关键角色,政府作为管理者和推动者,基本目标是最大限度地推行生态经济模式;生产企业作为生态经济最重要、最直接的一个实施主体,对生态经济模式的推行起关键作用,但企业的本质是追求利润最大化,生产模式只是它获取利润的手段,两者目标具有非一致性。在推行生态经济过程中,倘若政府依靠行政强制力和“市场导向力”将生态经济系数注入企业生产函数中,实现政府生态愿景与企业利润愿景的耦合,便能够促使双方达到“不一致的目标,一致的结果”。而实现这一愿景,需要详细挖掘政府与企业背后深层行为因素。传统经济模式下,企业不考虑生产的“外部性”,往往使得企业的生产成本较低、利润空间较大,而生态经济模式下的系列约束和界定,势必增加企业的生产成本、缩小利润空间,由此可见,生产规则的修改或重建,缺少了政府“看得见手”的强制约束调节,是很难实现的。因此,经济模式转型过程中,企业关注的依然是利润最大化目标,政府必须加强对企业实施生态经济的激励和约束措施,依靠资金补贴鼓励企业采用生态模式,依靠监督惩罚降低企业的机会主义倾向。然而,现实中由于全面监督成本高昂,作为有限“理性经济人”的政府只能通过抽查方式和惩罚措施对企业进行监督。但无论惩罚措施有多么严厉,因信息不对称的存在,企业机会主义行为和政府监控失灵却无法避免。由此可见,在生态经济推行过程中,政府与企业之间存在“躲猫猫”的博弈关系,政府和企业需要为这种博弈关系找到平衡,平衡点确定单个企业或企业群体的投机平衡概率。就群体而言企业的投机概率在平衡点以内,不会增加政府监督惩罚力度,但一旦超过平衡点便会引起政府监督惩罚力度的增大,从而造成投机的预期收益小于不投机损害群体利益,由此可见,企业群体之内围绕投机空间又存在内部博弈关系。而在在内部博弈的过程中,企业往往结合群体外博弈的均衡点衡量自己的收益问题。

目前,从博弈论视角研究生态经济模式推行的文献非常少见,与之相关,大多是基于环境污染视角对各方博弈行为的解析,如王齐(2004)研究了政府部门与企业污染排放的混合策略博弈[2];涂小青(2013)研究了政府部门与企业的演化博弈[3];徐咏梅(2013)研究了公众参与与否下的企业与政府部门的博弈[4];刘家顺、王广凤(2007),研究了企业与居民博弈[5];卢方元(2007)分别研究了产污企业之间、产污企业与环保部门之间的演化博弈[6]。这些研究通过博弈模型的构建,对排污问题中所涉及的行为主体关系进行了解析,为政府有效控制污染排放提供了理论支撑和有益借鉴。企业污染排放是生态经济生产模式包含的一部分重要内容,但不是全部。在构筑生态经济模式推行的博弈模型中,不但要考虑污染排放问题还要考虑资源高效利用等问题。同时,生态经济生产模式推行过程,以企业为中心考察企业与政府的群体外博弈及企业之间的群体内博弈的双层博弈,对于理解企业与政府行为更具合理和深刻性,这便促成了本文的研究重点。本文的研究思路如下:首先,运用不完全信息静态博弈构建政府与企业混合策略博弈模型,找出政府与企业博弈的均衡点;其次,引入群体外博弈均衡点,构筑企业群体内博弈模型,分析博弈的各影响因素;最后,提出相应的对策建议并予以总结。

二、群体外:政府与企业的混合策略博弈模型

(一)模型假设

在生态经济模式推行过程中,政府与企业作为当局人,双方各有自己的目标和行为偏好,具体假设如下:

假设1:政府是生态经济模式的直接推动者,其目标是最大限度的推动生态经济的发展,但政府在推行生态经济模式的行为过程中,作为有限理性主体又要衡量成本与收益之间的关系,由于全面监督的高昂成本政府不可能对企业群体实施全面监督,它只能通过对企业进行抽查方式和制定相应惩罚措施界定企业行为。

假设2:企业作为有限理性主体,它的目标是追求利润最大化,生产模式的选择只是它实现利润最大化的手段。企业的机会主义倾向,使它倾向于将社会责任约束居于利益之后,但它又必须服从政府的监管,因此它通过衡量投机与否下的收益选定自己的策略。

假设3:生态经济生产模式需要企业投入一定的成本。生态经济推行之初,政府政策鼓励必不可少,政府为鼓励企业实施生态经济生产模式,专门预算生态经济专项补贴资金,对所有企业进行生态经济事前补贴。但在监督过程中,一旦发现企业存在弄虚作假的情况,政府将收回专项补贴并给予企业一定的惩罚。

假设4:政府对企业生产模式评价有一套合理的制度体系,能够对企业的生产行为进行科学准确的评估,而评估结果只有两种:实施了生态经济模式和未实施生态经济模式。

假设5:所涉及的双方收益问题都可以换算成一个统一的标准进行衡量和比较。

(二)博弈支付矩阵构建

博弈支付矩阵反映政府与企业在推行生态经济模式过程中,采用不同策略的收益和支出情况,是双方选择博弈行为的基本依据。根据政府与企业博弈的一般行为及推行生态经济模式的特征,从成本和收益两方面设立如下参数:

R表示企业生产的基本收益;

Re表示企业采用生态经济生产模式的额外收益,包括生产效率提高收益及社会对企业的更高程度的认可收益等;

Ce表示企业采用生态经济模式的额外成本,包括高效清洁生产的技术改造、设备更新成本、新能源的额外成本及净化污染的成本等;

E表示政府对企业采用生态经济生产的补贴或奖励金;

Pe表示政府在监督中发现投机行为而进行的罚款;

G表示政府推行生态经济模式的收益,包括生态经济模式带来的环境等福利及公众对政府更高的认可等;

C表示政府对企业实施监督检查的成本。

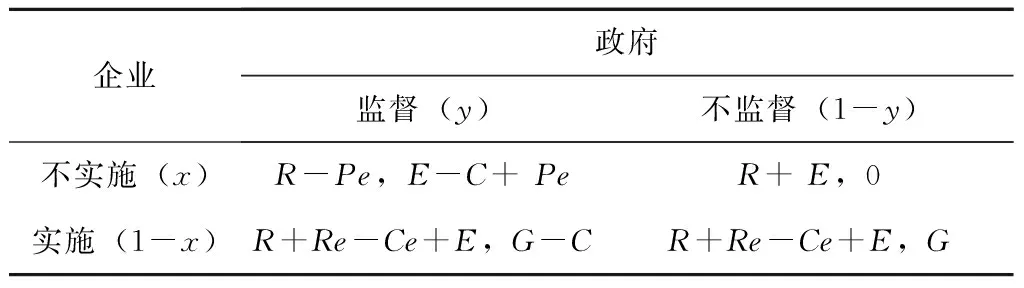

企业对生态经济模式的态度有不实施和实施两种策略,而政府对企业有监督和不监督两种策略,假设企业不实施生态经济生产模式的概率是(x)②,则实施的概率是(1-x),政府监督的概率是(y),不监督的概率是(1-y),我们构筑支付矩阵,如表1所示。

表1 政府与企业生态经济实施行为博弈支付矩阵

企业政府监督(y)不监督(1-y)不实施(x)R-Pe,E-C+ PeR+ E,0实施(1-x)R+Re-Ce+E,G-CR+Re-Ce+E,G

(三)均衡点确定及影响因素分析

1.博弈方收益分析

政府的监督和不监督两种策略与生产企业的不实施和实施两种策略,组合成了四组支付结果,双方的支付报酬均受对方策略的影响。

(1)政府选择监督策略时,要支付监督成本。此时,倘若企业实施了生态经济模式,那么政府监督的收益为因推行生态经济模式的收益减去监督的成本,即G-C;企业的收益除正常收益R外,还获得政府给予的生态经济模式补贴E以及生态经济生产模式额外收益Re,但同时还要减去因模式转变付出的生产的额外成本Ce,即R+Re-Ce+E。倘若企业不实施生态经济模式,政府的收益包括向企业收回的补贴E,对企业的罚款Pe,同时还要减去监督的成本C,即E-C+Pe;而此时企业只能获得正常收益R,同时还要缴纳罚款Pe,即R-Pe。

(2)政府选择不监督策略,无需支付监督成本。此时,倘若企业实施生态经济模式,政府的收益为生态经济推行收益G;因不牵涉罚款问题,企业收益与政府监督与否无关依然是R+Re-Ce+E。倘若企业不实施生态经济模式,政府因此不能获得生态经济推行收益,但也无成本付出,此时收益为0;企业除了获得正常收益R外,还冒险获得了政府的生态经济补贴E,即R+E。

从支付矩阵可知E-C+Pe﹥0,即企业不实施生态经济模式时,政府监督所获得的收益大于不监督,或者说E+Pe﹥C,即政府监督获取的收益大于监督成本,政府才有监督的动力,否则没必要监督;R+Re-Ce+E﹤R+E,即政府不监督时,企业不实施生态经济模式的收益高于实施,或者说Re﹤Ce,即企业实施生态经济的额外成本高于直接收益,否则政府根本没必要监督企业,企业会自行采用生态经济生产模式。通过分析可以发现,该博弈不存在纯策略纳什均衡,而由纳什均衡存在性定理(J.Nash,1950)可知,必定存在混合策略纳什均衡。

2.均衡点的确定

通过政府与企业的博弈分析,我们可以得到政府监督与否的期望收益分别为:

Eg(x,1)=(E-C+Pe)x+(G-C)(1-x)

Eg(x,0)= 0x+G(1-x)

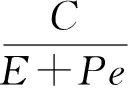

当Eg(x,1)=Eg(x,0),政府两种策略选择期望收益相等,可得维持政府行为平衡的企业投机概率为:

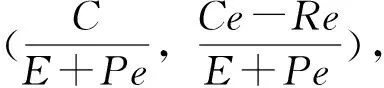

(1)

企业不实施生态经济模式和实施的期望收益分别为:

Ep(1,y)=(R-Pe)y+(R+E)(1-y)

Ep(0,y)=(R+Re-Ce+E)y+(R+Re-Ce+E)(1-y)

当Ep(1,y)=Ep(0,y)时,两种策略选择的预期收益相等,可得维持企业行为平衡的政府监督概率为:

(2)

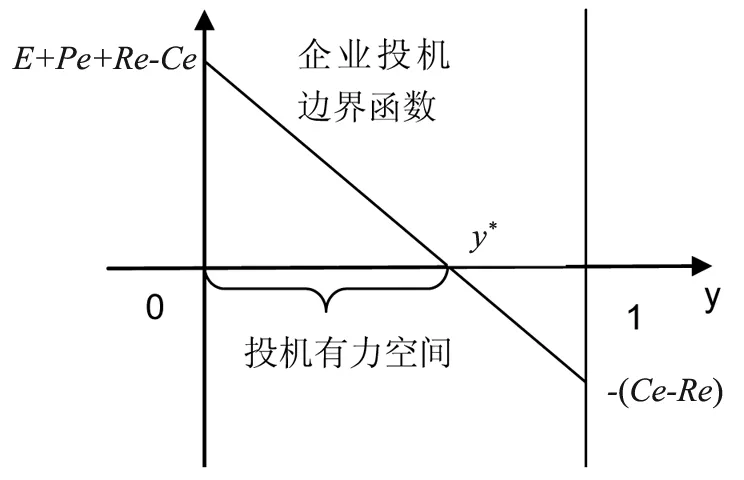

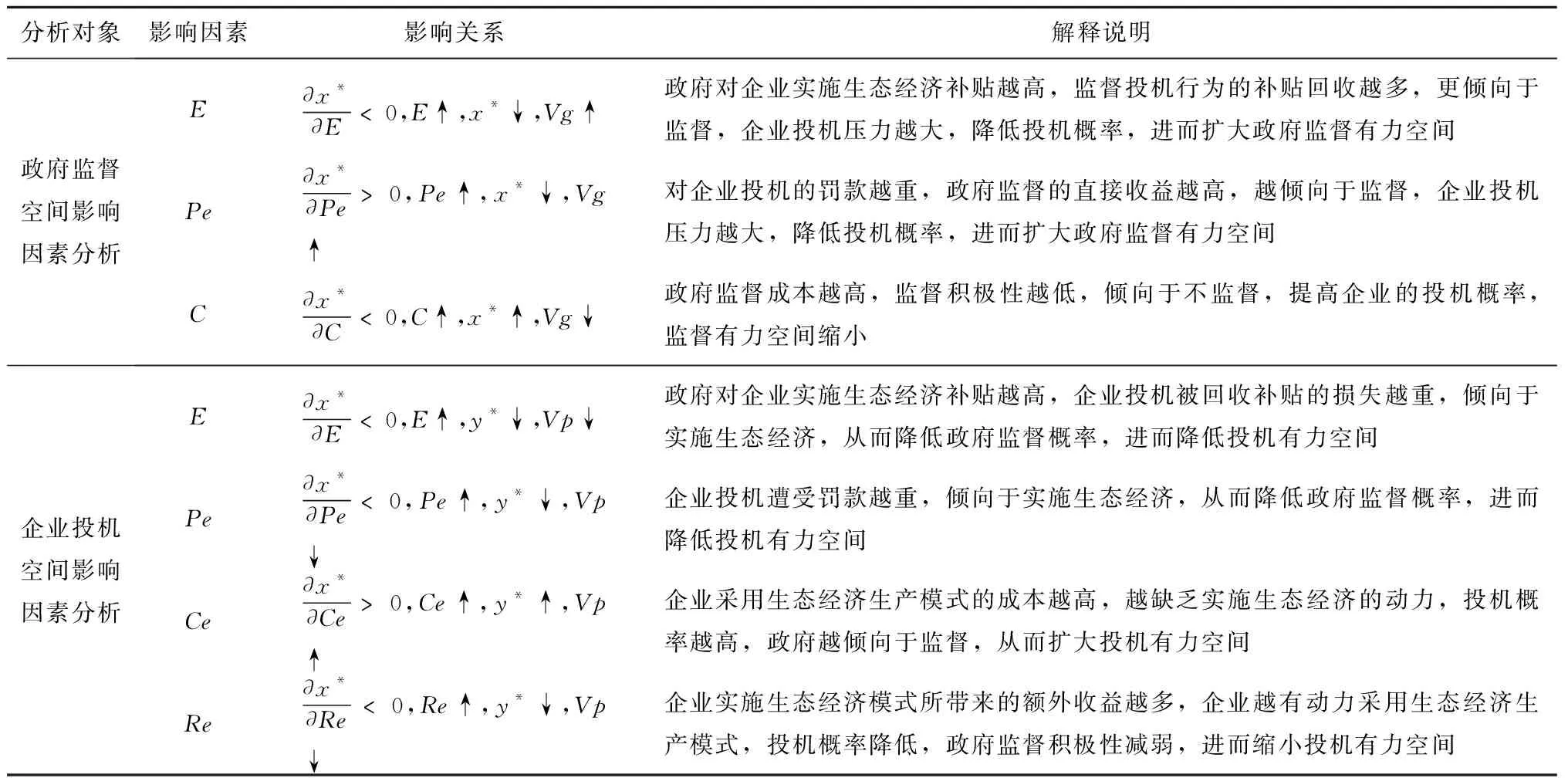

3.博弈策略空间及影响因素分析

图1 政府监督有力空间图

图2 企业投机有力空间图

进一步,通过对式(1)、式(2)求偏导数,我们可以找出影响政府监督有力空间和企业投机有力空间的各因素关系,如表2所示。

表2 政府监督有力空间与企业投机有力空间的影响因素分析表

分析对象影响因素影响关系解释说明政府监督空间影响因素分析E∂x*∂E﹤0,E↑,x*↓,Vg↑政府对企业实施生态经济补贴越高,监督投机行为的补贴回收越多,更倾向于监督,企业投机压力越大,降低投机概率,进而扩大政府监督有力空间Pe∂x*∂Pe﹥0,Pe↑,x*↓,Vg↑对企业投机的罚款越重,政府监督的直接收益越高,越倾向于监督,企业投机压力越大,降低投机概率,进而扩大政府监督有力空间C∂x*∂C﹤0,C↑,x*↑,Vg↓政府监督成本越高,监督积极性越低,倾向于不监督,提高企业的投机概率,监督有力空间缩小企业投机空间影响因素分析E∂x*∂E﹤0,E↑,y*↓,Vp↓政府对企业实施生态经济补贴越高,企业投机被回收补贴的损失越重,倾向于实施生态经济,从而降低政府监督概率,进而降低投机有力空间Pe∂x*∂Pe﹤0,Pe↑,y*↓,Vp↓企业投机遭受罚款越重,倾向于实施生态经济,从而降低政府监督概率,进而降低投机有力空间Ce∂x*∂Ce﹥0,Ce↑,y*↑,Vp↑企业采用生态经济生产模式的成本越高,越缺乏实施生态经济的动力,投机概率越高,政府越倾向于监督,从而扩大投机有力空间Re∂x*∂Re﹤0,Re↑,y*↓,Vp↓企业实施生态经济模式所带来的额外收益越多,企业越有动力采用生态经济生产模式,投机概率降低,政府监督积极性减弱,进而缩小投机有力空间

三、群体内:企业间混合策略博弈模型

(一)模型假设及参数设定

结合博弈过程中的双方行为及研究需要,做出以下假设:

假设1:企业个体能够获知政府与企业的博弈均衡点(x*,y*),感知企业投机空间和政府监督空间,并将其纳入收益分配函数,直接影响与其它企业的博弈过程,根据利益最大化原则选择自己的行为。

假设2:公众作为社会监督人能够对企业生产行为进行良好监督,对企业是否采用生态经济生产模式能进行有效评估,并在自己选择产品、公众舆论方面体现出来,从而对企业造成正负面影响。

假设3:企业之间在生态经济模式实施行为中存在对比效应,所造成的结果具有正负强化效果,即双方均投机单个企业遭受损失程度小于一方投机而另一方作为的情况,正面评价也是如此。

假设4:所涉及的双方收益问题都可以换算成一个统一的标准进行衡量和比较。

假设5:同上一个模型的假设2、假设3。

根据假设情况,设立如下参数:

R、Ce、Pe、E与上一模型的含义相同,同时为了体现公众监督作用,对上一模型的Re参数进行分解,引入公众监督奖惩因子,重新定义企业推行生态经济模式的额外收益。

Ra表示企业采用生态经济生产模式的额外收益,主要包括生产效率提高收益及政府部门认可收益等;

K表示因为企业实施生态经济生产模式而获得的公众的正面评价而获得的收益,包括产品溢价、公众偏好等,θ表示正面评价系数,θ﹥1,用以反映对比的强化激励;

L表示企业不采用生态经济生产模式而造成的公众的负面评价损失,包括消费者用脚投票、产品价值折扣等,π表示负面评价系数,π﹥1,用以反映对比的负面惩罚;

λ为企业的风险偏好,λ1、λ2分别表示企业1、企业2的风险偏好系数,在此,我们只定义企业对待政府补贴和罚款的风险偏好,0≤λ≤1,λ=0表示企业百分百厌恶风险,λ=1表示企业百分百喜好风险。

(二)博弈支付矩阵构建

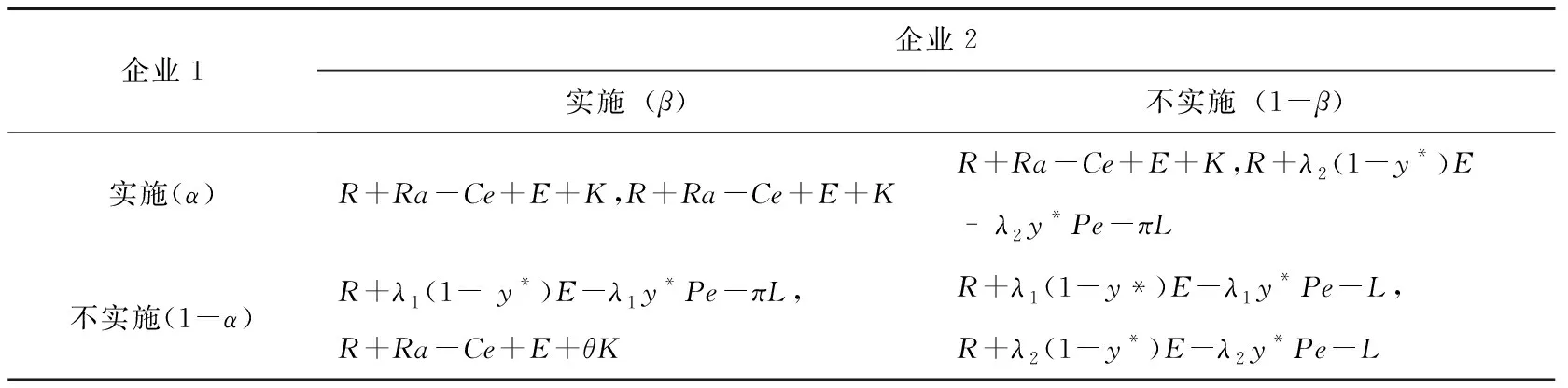

根据假设情况,构建群体内企业博弈的支付矩阵,如表3所示。

表3 生产企业生态经济行为选择的博弈支付矩阵

企业1企业2实施(β)不实施(1-β)实施(α)R+Ra-Ce+E+K,R+Ra-Ce+E+KR+Ra-Ce+E+K,R+λ2(1-y*)E -λ2y*Pe-πL不实施(1-α)R+λ1(1- y*)E-λ1y*Pe-πL,R+Ra-Ce+E+θKR+λ1(1-y*)E-λ1y*Pe-L,R+λ2(1-y*)E-λ2y*Pe-L

(三)均衡点的确定及因素分析

通过支付矩阵,我们可以得出企业1实施生态经济生产模式与否的期望收益分别为:

Ep1(1,β)=(R+Ra-Ce+E+K)β+(R+Ra-Ce+E+K)(1-β)

Ep1(0,β)= [R+λ1(1-y*)E-λ1y*Pe-πL]β+[R+λ1(1-y*)E-λ1y*Pe-L](1-β)

当Ep1(1,β)=Ep1(0,β)时,两种策略的期望收益相等,可得满足企业1预期收益均衡的企业2的实施生态经济生产模式的均衡点:

β*= [λ1y*Pe-λ1(1-y*)E+L+Ra-Ce+E+K/[(1-π)L+(-1)K]

(3)

同理可得, 满足企业2预期收益均衡的企业1实施生态经济生产模式的均衡点:

α*=[λ2y*Pe-λ2(1-y*)E+L+Ra-Ce+E+K/[(1-π)L+(-1)K]

(4)

(α*,β*)为混合策略纳什均衡点。

进一步对影响博弈均衡点的因素展开分析,式(3)、(4)的分母[(1-π)L+(θ-1)K]对各因素的影响非常重要,当[(1-π)L+(θ-1)K]﹥0,可以理解为公众监督的综合奖励强过惩罚时,Ra、E对企业博弈中实施生态经济的概率影响是正向的,而Ce的影响是负向的;当[(1-π)L+(θ-1)K]﹤0,可以理解为公众监督的综合奖励弱于惩罚时,结论正好相反。λ1、λ2对博弈行为的影响,除了受[(1-π)L+(θ-1)K]影响外,还受到[y*Pe-(1-y*)E]的影响,后者可以理解为预期监督遭受的惩罚与投机获取的补贴差额,当[(1-π)L+(θ-1)K]、 [y*Pe-(1-y*)E]均大于零时,λ1、λ2对生态经济的实施影响是正向的。y*的影响,在[(1-π)L+(θ-1)K]﹥0时,对企业行为产生正面影响,此时,参数Ce、Re、E、Pe通过y*的传递强化了对α*、β*的一致影响。当[(1-π)L+(θ-1)K]﹥0时,随着L、K、π、θ的增大,α*、β*趋于增大,也就是说在限定条件下,增大惩罚提高奖励、强化对比惩罚和奖励均有利于企业提高生态经济实施概率。

四、结论及对策建议

可持续发展的生态经济之路已成为我国经济转型的基本方向,然而传统经济模式忽视“外部性”影响的存在,为我国发展生态经济之路带来了困难。生态经济模式推行过程中,政府作为推动者必须发挥重要作用,对企业实施生态经济模式进行政策鼓励,对机会主义倾向予以惩罚。而由于信息不对称的存在,政府监管不可能全面,而机会主义行为也不可能杜绝,政府与企业在监管与投机的博弈中相对而生,根据双方得益通过相互影响从而实现博弈的均衡。文章基于政府与企业行为博弈的思想,通过构筑生态经济推行过程中政府与企业混合策略博弈模型,得出了政府与企业博弈的纳什均衡点,然后将均衡点作为参数引入企业间博弈,研究了群体内的博弈问题,从而搭建起以企业为中心的生态经济发展的双层次博弈模型,对生态经济模式推行过程中,政府与企业及企业之间的行为进行了解构。根据模型分析结论,提出以下对策建议:

(1)强化政府推行生态经济模式的政策鼓励。企业生产模式的选择依赖各种模式所带来的收益,这是以企业“利润最大化”原则为基础的。传统经济模式,一方面对“外部性”影响的忽视,造成了企业实际负担的成本远低于社会成本,另一方面对“廉价资源”③粗放利用,通过“剪刀差”将一部分社会成本转为自身利润。生态经济模式,讲求“生态有偿”,不但要让企业承担其造成的“外部影响”,还通过资源价值的重新定价消除“剪刀差”,势必造成企业利润的下降,遭到企业反抗。信息不对称、政府监督力量相对薄弱的情况下,采用政策鼓励措施,利用“导引之策”必不可少。这类政策虽非长久之计,但对于模式的引入期至关重要。生态经济推行过程中,政府可以采用技术更新补贴、生态税收减免、生态发展奖励等措施,正面降低生态经济模式实施代价,反面增大企业投机遭受补偿的损失,从而诱导企业积极采用生态经济生产模式。

(2)建立强度适宜的投机惩罚机制。如果把政府推行生态经济模式的政策鼓励看作推动企业合作的外部“诱导力”或者说是“拉力”,则对企业投机行为的惩罚可以看作是外部“强制力”或者说是“推力”。政府与企业的博弈模型告诉我们,随着惩罚的加重,企业投机倾向趋于降低,而政府监督有力空间加大,企业投机有力空间缩小。依此思路,如果政府惩罚措施足够重(如一旦发现某个企业存在投机行为,便强制企业破产),政府监督有力空间倾向于1,企业投机有力空间倾向于0,则会基本杜绝企业投机行为。然而现实却绝非如此,“矫枉过正就是败笔”,犹如我们不能为了杜绝偷窃行为而对偷窃一律判为死刑一样,对待企业投机行为的惩罚也不可过度,如果惩罚可以无界限那么其他条件都可忽视,只靠严厉惩罚便可解决生态经济推广问题。惩罚的目的是促使企业采用生态经济模式,要围绕此目的制定适度多方面的惩罚措施,如针对企业偷排问题让其负担几倍社会治污成本、对于高排放企业征收排放税收、企业通过植树造林可以抵扣超额排放等。

(3)大力发展生态经济基础产业,降低企业采用生态经济模式的成本。企业实施生态经济模式的额外成本越高越缺乏实施动力,政府除了依靠政策补助,直接降低企业生产模式转变成本外,更应鼓励生态基础产业的发展,为全面降低生产企业推行生态经济模式成本奠定基础。政府鼓励清洁能源、高效利用能源技术的研发工作,大力发展太阳能产业、新能源汽车、生态农业等生态基础产业。生态基础产业的大力发展,一方面能为企业采用生态经济模式解决“巧妇难为无米之炊”的困境,另一方面能为企业采用生态经济模式节省大量成本。倘若生态经济产业支撑发展到一定程度,清洁能源的直接利用成本较之于传统能源效率更高成本更低,此时,无需政府监管,“利润最大化”原则也会导向企业主动采用生态经济生产模式。

(4)鼓励公众处理好对企业的监督工作。通过企业群体内的博弈分析获知,公众监督奖惩机制会对博弈参数影响生态经济的推行造成干扰,在公众监督对企业的综合奖励影响高于惩罚时,关键参数对推进生态经济的实施具有正面作用,反之则起负面作用。也就是说,罚高于奖并不见得是一种好的方式,惩罚过高会打击企业积极性造成负面作用。政府要加强舆论引导,提升公众生态经济理念,倡导生态经济消费模式,营造生态经济发展的大氛围,一方面培养消费模式向生态经济模式转变,如日常生活养成垃圾分类处理、节约水电资源、出行少开私家车、在外就餐履行“光盘行动”等,另一方面引导消费者选择产品时树立生态选择倾向,关注企业生态声誉及产品的生态化度,鼓励他们不但选择产品还要知悉企业生产的背后,这样从消费者的选择行为中便可派生出对合作企业的奖励与对投机企业的惩罚。

经济可持续发展的压力及生存空间的恶化,要求我们必须做出经济模式的重大转变。生态经济之路与传统经济模式存在诸多不融合之处,这使得政府在生态经济推行过程中必须承担起推进者的责任。在生态经济模式的导入期,由于各项制度不健全,各项基础条件也较为缺乏,企业生态责任理念淡薄,此时政府与企业的博弈关系尤为激烈,而政府采取“胡萝卜加大棒”方式,更多的依靠“行政强制力”措施。但随着生态经济模式的推行,诸多前提条件会发生变化,生态市场逐渐完善、消费者生态监督理念提高、企业生态责任理念提升,这都会导致政府与企业的博弈关系趋向缓和,逐渐向“合作博弈”的方向发展,而政府也会更多地利用间接的“市场导向力”来引导企业的生态经济行为。因此,从演化博弈、合作博弈视角对两者行为分析还将是进一步研究的方向。

注释:

① 生态经济不但包括生产,还包括消费,同时涉及多个主体,本文只关注政府与生产企业两个群体。

②x既可以理解为单个企业投机的概率,又可以理解为企业群体投机的比率。现实中,政府大多会根据企业群体的投机概率来确定自己的监督行为,而单个企业又大致会根据政府的监督概率而决定自己的投机行为。

③ “物依稀为贵”的传统经济原理,大大低估了资源的实际价值,造成了经济活动中自然资源的廉价性。企业通过低廉的资源价格,利用“剪刀差”,得到了隐形的“利润溢价”。

参考文献:

〔1〕 张彬,杨烨,钟源.全国今年平均雾霾天数达29.9天——创52年来之最[N].经济参考报,2013-12-30.

〔2〕 王齐.政府管制与企业排污的博弈分析[J].中国人口·资源与环境,2004(3):119-122.

〔3〕 涂小青.生态经济视角下政府企业污染治理的演化博弈分析[J].科技广场,2013(8):135-140.

〔4〕 徐咏梅.基于不完全信息博弈的企业排污监管分析[J].暨南学报(哲学社会科学版),2013(5):49-55.

〔5〕 刘家顺,王广凤.基于“生态经济人”的企业利益性排污治理行为博弈分析[J].生态经济,2007(3): 63-66.

〔6〕 卢方元.环境污染问题的演化博弈分析[J].系统工程理论与实践,2007(9):148-152.