大学生课堂体验研究的缘起、进展及趋势

陈琼娥

(厦门大学 教育研究院, 福建 厦门 361005)

学生的课堂体验是指当学生进入到一定教学环境时对所处情境的各种感知,是学生和他(她)所处的情境相互作用的结果,也叫课堂感知,一般包括学生关于课堂教学环境中的教学目标、方式、评价、交流等的感知和看法[1]。学生的课堂体验将直接影响他们的学习方式[2],进而影响其学习结果[3]。课堂体验越正面的学生越有可能采用深层学习方式,获得高质量的学习结果,反之亦然[4]。通过改善学生的课堂体验来转变其学习方式是提高学生学习质量可能的有效途径。

西方研究大学生的课堂体验已有近40年的历史,相对而言我国在这一方面的研究还比较少。龚放教授曾说:“大学学习、课程与教学的研究是我国高教研究界30年来着力不多、研究相对不足的领域,也是高等教育质量提升的关键所在,更是我国高等教育研究更上一层楼、趋向成熟的必经之途。”[5]近年来,随着我国对高等教育质量的重视,大学生课堂体验也逐步受到关注。“教学的问题不仅是大学教师怎样设计他们所教的课程,更是他们的学生如何理解教师所教的课程。”[6]这一教学理念逐渐被众多教学工作者和研究者所关注。

鉴于大学生课堂体验对其学习质量的重要影响以及我国在这方面研究的相对不足,本文聚焦“大学生课堂体验”,试图梳理和分析其研究缘起、研究进展及研究趋势。这一方面是对该领域的基本方法、主要思想进行基础性的梳理和反思;另一方面,通过对大学生课堂体验的多样化维度及其影响因素进行分析,以期为我国大学课堂教学设计提供一定的参考。

一、大学生课堂体验研究的缘起

大学生课堂体验研究与“大学生学习研究”的兴起有密不可分的联系。1976年,瑞典歌德堡大学(University of Gteborg)的马顿教授(Marton)及其团队对大学生应对阅读任务进行研究,发现在阅读文本时,学生主要采用了深层和表层两种学习方式。这两种学习方式有质的不同:采用深层学习方式的学生更注重意义交流,注重所获信息的相互联系;采用表层学习方式的学生往往把学习任务看作是一种负担,注重表面信息的机械记忆[7]。这一经典研究标志着“大学生学习研究”的兴起。

在英国,根据马顿等人的研究,拉姆斯顿(Ramsden)等研究者进一步探讨了导致学生学习方式不同的原因,着力研究大学教学环境对学生学习的影响。在总结前人研究成果时,拉姆斯顿发现:“学生感知到的教学环境与真实的教学环境存在脱节,学校希望学生能够独立思考、发展创造力和批判性思维,但学生却认为学校要求他们进行机械学习、服从要求、死记硬背。”[8]拉姆斯顿把这一研究成果与马顿等人的研究成果联系起来,猜测“学生不同的学习行为可能与他对学习环境的感知有关”,并率先在兰卡斯特大学(Lancaster University)展开一系列定性和定量的研究,这些研究也成了“大学生课堂体验研究”的一种范式。

首先,研究者对学生进行半结构访谈,以此了解学生的学习方式是否与其感知的教学环境有关。访谈的内容主要包括:学生对院系和所学课程的看法;学生具体的学习情况,如学习方式、学习任务、考试准备等。访谈发现学生时常提及教学环境中的目标和评价标准、学习上的自主选择权、学习目标、课业负担、老师等因素,并经常把这些因素与其学习方式联系起来[9]。

根据访谈的结果,研究者设计了“课堂感知问卷”(Course Perception Questionnaire,简称CPQ),并对该校社会科学、应用科学、自然科学等6个科系的大二学生进行调查,得出了问卷的8个维度:与学生的关系、对教学的投入、学习负荷、教学方式的条理性、职业关联性、社交氛围、明确的目标和标准、学习自由度。调查发现,不同学院学生的课堂感知具有很大差异。学生对教学环境的感知对其学习方式有重要影响,如果学生认为老师对教学投入、评价方式合理,他们的学习也更努力[9]。后续研究证实了该问卷的有效性并进一步把问卷中“与学生的关系”和“对教学的投入”两个维度分别改为“对学生的开放态度”和“有效的教学”[10]。

拉姆斯顿的这种研究模式几乎成为后来所有具有欧洲和澳洲学习背景的学者共同遵循的研究传统,即“先进行定性研究以从学生视角得出概念,再以此作为第二级定量研究的基础,最终确保整个研究以学生自身的经验为起点”[11]。这对后续的大学生课堂体验研究产生了深远的影响。

二、大学生课堂体验研究的进展

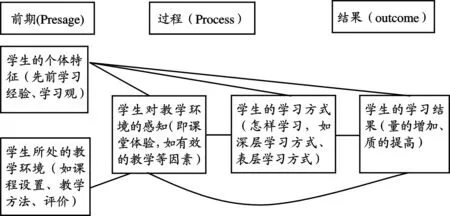

学生的课堂体验是学生与其所处的教学环境相互作用的结果。如图1所示,在进入某个教学环境时,学生由于不同的个体特征(如先前的学习经验、学习观),对所处的教学环境会产生不同的感知或体验,这种体验直接影响学生的学习方式,最终影响学生的学习结果。在整个学生学习的“前期—过程—结果”模型中,课堂体验要素和学习方式要素居于核心地位[12]。从总体上看,已有的关于大学生课堂体验的研究大致可以分为两大类:一类是描述性研究,探讨学生对课堂教学环境各因素的感知或体验;另一类是相关性研究,分析学生课堂体验与学生个体、教学环境、学习方式等要素的相关关系。

图1 大学生学习的“前期—过程—结果”模型

(一)描述性研究

学生在进入某种教学情境时会由于个体特征的不同产生不同的体验,即使是同一个班级上同一门课的学生,虽然处在同样的教学情境里,他们的体验也是因人而异的。这些体验是学生在课堂教学中直接体验到的并且能够作出评价的[2],主要包括教师的教学行为、对一般技能的培养、课堂教学的目标与标准、评价方式、课业负担、学习自主性等。研究者通过访谈或者问卷调查(课堂体验问卷CEQ、课堂感知问卷CPQ等)发现,大学生在这些方面的体验存在相当大的差异[13]。例如,普洛瑟(Prosser)和米勒(Millar)曾访谈大一理科生对某物理课教学的感知,发现不同的学生对同一物理教学情境的感知不同,有些学生认为上这堂课要抄老师的板书,而有的学生认为要对问题进行思考和讨论[14]。

大学生课堂体验是学生对教学环境的感知和体验,一方面在学生学习过程中发挥重要作用,另一方面也被作为基于学生视角的评价高校教学质量的重要指标。自1992年起,澳大利亚每年都会对刚毕业的大学生进行课堂体验调查,从学生的视角了解不同院校在教学上的差异,以此诊断本国高等教育的教学质量和存在的问题,进而更有针对性地提升高校教学质量。此调查已经成为澳大利亚高等教育教学质量调查的重点,在提高其高等教育质量方面发挥了独特的作用。目前,我国也在逐步重视和积极推进这方面的工作,如厦门大学立项的国家社科基金教育学重点课题“大学生学习情况调查研究”,自主设计了问卷并连续3年开展了国家大学生学情调查,学生的课堂体验是调查的一个重要方面[15]。

(二)相关性研究

研究除了发现学生在课堂教学各维度的体验上存在差异以外,还发现了课堂体验与学习者其他学习要素的相关关系。

1.学生的学习观与其课堂体验的关系

学生进入任何一个教学环境时,都带着一定的先前学习经验——如学习观、对所学课程的理解等。萨尔乔(Saljo)和马顿根据大量的访谈,区分了学生持有的6种层级不同的学习观:学习是知识量的增加;学习是记忆;学习是获取事实、方法等以后备用;学习是对意义的抽象化;学习是为了理解现实世界;学习是个人成长的过程[16]。前三种学习观关注表面信息,后三种学习观关注意义的交流,这种性质不同的学习观可能导致学生进入同一教学情境时产生不同的体验。研究表明,那些认为学习是获取和记忆信息的学生常常只能感知学习环境中适合采用表层学习方式的因素,如不当的评价方式和过重的学习负担;而那些认为学习是获取意义、促进个人发展的学生更能感知到学习环境中适合采用深层学习方式的因素,如良好的教学、学习自由度等[17]。

2.学生所处的教学环境与其课堂体验的关系

学生的课堂体验是学生与所处情境相互作用的结果,一方面受学生个体特征的影响,另一方面受所处教学环境的影响。其中,学科对学生课堂体验的影响尤其显著,不同学科学生的课堂体验具有很大差异。在控制了学科因素之后,学校、所处学院对学生课堂体验的影响较小[18]。在澳大利亚1990年全国性大学生课堂体验调查中,研究者发现医学、工程学、数学、自然科学等学科学生的课堂体验显著不良于社会科学、教育学、人文科学、艺术学等学科的学生,尤其是在课业负担、评价方式、学习自主性方面。大量研究证实,人文艺术等“软学科”学生的课堂体验优于理工科等“硬学科”学生的课堂体验。这可能与学科性质及其教学方式有很大关联。人文艺术等学科很多问题没有统一的标准答案,教师在教学时会较多地使用小组讨论,注重与学生的交流,强调理解,鼓励学生质疑。相对而言,理工科涉及较多艰深的知识和公式,内容严谨、逻辑性强,教师上课时会更注重知识的传授,较少进行师生互动或鼓励学生质疑[21]。

3.学生的课堂体验与其学习方式的关系

课堂体验和学习方式是大学生学习“前期—过程—结果”模型的核心要素,其中学习方式是指“学生在一定学习情境中所持有的学习动机和采用的学习策略的组合”[22]。学生学习方式的选择很大程度上取决于学生的课堂体验。有研究者曾对8 000多名大一的学生进行调查,结果发现课堂体验中有效的教学、明确的学习目标以及学习自主性与深层学习方式密切相关,而不当的学习负荷和不当的测试方式则与表层学习方式相关联。众多关于传统的课堂教学以及网络课程教学的研究证明,过重的学习负荷和不恰当的测试方式往往导致学生采用表层学习方式,而课堂教学良好、学习目标清晰、学习自主性高往往使学生倾向于采用深层学习方式[4,23]。

4.课堂体验和学习结果的关系

课堂体验和学习结果的相关关系相对而言研究较少,这些相对有限的研究表明二者具有相关关系。理查德森(Richardson)发现总体的课堂体验与学生的学习结果存在比较强的相关(r=0.46)[4];利茨奥(Lizzio)等人发现课堂体验中的“有效的课堂教学”因子对学生的学习结果具有显著的预测力[2];迪兹(Diseth)的研究发现学生的学习结果与课堂体验中的“教学质量”因子(包括有效的教学、清晰的学习目标和标准、恰当的评价方式和一般技能培养四方面)相关(r=0.31,p<0.01),与“适当的学习负荷”因子也相关(r=0.28,p<0.01)。需要注意的是,课堂体验与学习结果存在相关关系并不代表它能直接、独立地对学习结果产生作用。迪兹的研究同时表明,当控制了学生的学习方式后,课堂体验对学习结果的直接作用就消失了[3]。这也从侧面说明学生的学习是一个多方面综合的过程,不能只是独立地看待其中的一个因素,提高学生的学习质量还需要同时改善其学习方式。

三、大学生课堂体验研究的趋势

(一)课堂体验本身的内涵不断拓展

在大学生课堂体验的研究中,拉姆斯顿开发的课堂感知问卷(CPQ)和课堂体验问卷(CEQ)一直被奉为经典量表,其关于课堂教学关键要素(即良好的教学、一般技能培养、明确的目标和标准、适当的课业负担、恰当的评价方式、强调学习自主性)的界定一直受到广泛认可和采用。近十几年来,随着研究的不断深入,课堂体验研究的视野和内涵也在不断拓展,主要体现在两方面:一方面,课堂体验已不再局限于学生对课堂内教学活动和教学环境的感知和体验,还延伸到了课堂外学生的体验,其分水岭是2002年澳大利亚大学生课堂体验调查的改变。2002年以前的调查侧重考查学生对课堂教学活动过程的体验,主要包括上述6个维度以及1道测量学生对课堂教学总体满意度的题目。2002年以后的课堂体验调查则增加了考查学生对课堂以外的教学支持服务体系感知情况的5个维度(包括学生学习支持、学习资源、学习共同体、毕业生质量、激发学习兴趣[24])和1道测量学生对课堂教学总体满意度的题目。另一方面,学生在课堂教学活动中的体验也在不断拓展。坎伯(Kember)等研究者认为,传统的课堂体验问卷只包括6个维度,并不能全面反映课堂教学的特征和学生的体验,因此开发了新的“课堂教学环境感知问卷”。新问卷包括一般技能培养和教学环境两大因子:技能因子包括批判性思维、创造性思维、自我管理、学习适应性、问题解决能力、沟通能力、合作能力、读写能力8个维度;教学环境因子包含活跃的学习氛围、理解性教学、反馈、评级方式、师生关系、课业负担、同学关系、合作学习、课程连贯性9个维度[25]。这使得对学生的课堂体验考察更为全面。

(二)干预性研究逐步发展,研究类型不断丰富

诸多描述性研究和相关性研究表明,课堂体验越正面的学生越有可能采用深层学习方式,产生较高质量的学习结果,而课堂体验越负面的学生越有可能采用表层学习方式,导致较低质量的学习结果。通过教学改革来改善学生的课堂体验似乎是提高学习质量的有效途径。比格斯曾提出一种“建构式校准”的教学设计理念:“教学的环境应当是一种平衡的生态系统环境,当在课程的目标、教学的方法和评价的方式之间存在着一种校准与一致的关系时,教学就更有可能是有效的,学生的学习更有可能是高质量的。”恩特威斯特曾对某个“电子工程专业的课堂教学”进行研究,并构建了包括教学目标、课程设置、学习任务、评价、指导、反馈、讲授7个要素在内的互嵌整合的课堂教学[26]。这些研究为课程教学设计该从哪些方面努力提供了很好的启示,却未能证明这些努力的有效性,因为只有通过因果实验的干预性研究才能验证某种教学改革的有效性。目前,这方面的研究正在引起关注,但研究结论尚不明确,有待进一步研究和探讨。有研究者曾探讨如何通过改变课堂教学来改变学生的学习方式,研究对象是医学专业大二的学生,研究者采取了一些措施来改变课堂教学,如在课程中加入基于问题的学习模块、明确的教学目标并与评价方式相统一,采用计算机辅助教学等,然而在为期8个月的课程结束后,研究者发现采用深层学习方式的学生并没有显著增加[27]。其他研究者通过采取问题式教学、改变评价方式、使用多媒体教学等能够改善学生课堂体验的措施,希望能够转变学生的学习方式,但是效果同样十分有限[28]。

(三)越来越关注东方学生群体,跨文化比较研究不断深入

大学生课堂体验研究发源于西方并且在西方得到了长足发展,其研究的对象主要是西方大学生,而东方文化与西方文化具有相当大的差异,其学生的学习特点也不尽相同,以往关于西方学生课堂体验研究的诸多结论是否同样适用于东方学生,这引起了研究者的兴趣。一些围绕东方学生群体的相关研究不断涌现,如中美英澳学者联合展开的“华人大学生如何学数学”“华人大学生的熟能生巧理论”等[29]。韦伯斯特(Webster)和普罗瑟曾对香港大学的1 563名学生进行调查,采用SPQ问卷和CEQ问卷,分析学生的课堂体验是否对他们的学习方式产生影响。研究结果表明,当学生体验的教学良好、学习目标和标准清晰时,他们越可能采用深层学习方式,而当他们感觉到学习负担过重、评价方式不恰当时,他们更可能采用表层学习方式。这说明西方大学生群体中表现出的一些学习规律同样适用于东方学生群体[30]。然而,也有研究表明,东方学生学习具有自己的特殊性,大学生学习研究创始人马顿教授曾提出经典的“中国学习者悖论”,即儒家文化背景中的学生采用了表层学习方式,但是和其他文化背景的学生相比,他们的学习结果却更为出色,这似乎在自相矛盾,因为以往的研究表明表层学习方式往往导致低质量的学习结果。马顿对这一现象进行了研究,发现中国学生虽然多次反复记忆所学内容,表面上看似乎就是在死记硬背或者采用了表层学习方式,而事实上这种反复记忆却可以分为两种类型,一是机械性记忆,二是理解性记忆。前者固然是表层学习方式,后者却加深了他们对学习的理解,学生每反复记忆一次,他们关注的焦点都有所不同,不能将这种方式和表层学习方式等同起来[31]。后来,马顿对这一现象进行了更深入的研究,并从变易理论的角度对此进行了解释[29]。

四、结语

近年来,越来越多的国内学者也对我国大学生的课堂体验进行了研究。如陆根书教授曾自主设计了“大学数学课堂学习环境问卷”并在西安交通大学等多所院校进行了调查,发现了我国大学生在课堂感知和学习方式上的一些特殊性[32]。同时,一些大规模的实证调查也在陆续展开:清华大学引进美国全国大学生学习性投入调查问卷(NSSE)对中国大学生展开调查;北京大学教育学院开展了首都高校学生发展状况调查;厦门大学国家社科基金教育学重点课题“大学生学习情况调查研究”课题组自主设计问卷并连续3年对我国大学生的学习情况(如学习观、学习方式、课堂体验等)进行了调查。这些努力不仅表明东方大学生群体的学习受到国内外研究者的关注,跨文化比较研究正在深入,同时也表明我国高等教育界的研究者已经逐步重视对大学生学习进行本土化研究,为学生学习质量的提高和高等教育质量的提高贡献力量。

参考文献:

[1] Diseth A Pallesen. Academic Achievement among First Semester Undergraduate Psychology Students: The Role of Course Experience, Effort, Motives and Learning Strategies [J]. Higher Education, 2010(3):335-352.

[2] Lizzio A, Wilson K, Simons R. University Students’ Perceptions of the Learning Environment and Academic Outcomes: implications for theory and practice [J]. Studies in Higher Education, 2002(27):27-52.

[3] Diseth Å. Approaches to learning, course experience and examination grade among undergraduate psychology students: testing of mediator effects and construct validity [J]. Studies in Higher Education, 2007(32):373-388.

[4] Richardson J T E. Approaches to studying and perceptions of academic quality in a short web-based course [J]. British Journal of Educational Technology, 2003(34):433-442.

[5] 龚放. 课程和教学:高等教育研究的潜在热点——对《高等教育研究》的一点期望[J]. 高等教育研究, 2010(11):24-26.

[6] Prosser M, Trigwell K. Understanding Learning and Teaching:the Experience in Higher Education [M]. London:McGraw Hill Education, 1999:58-59.

[7] Marton F, Saljo R. On qualitative differences in learning - Outcome and process [J]. British Journal of Educational Psychology, 1976(46):4-11.

[8] Miller C M L,Parlett M. Up to the Mark:A Study of the Examination Game [R]. London:SRHE. 1974.

[9] Ramsden P. Student Learning and Perceptions of the Academic Environment [J]. Higher Education, 1979(8):411-427.

[10] Meyer J H F, Parsons P. Approaches to studying and course perceptions using the Lancaster inventory—A comparative study [J]. Studies in Higher Education, 1989(14):137-153.

[11] Lonka K,Olkinuora E,Makinen J. Aspects and Prospects of Measuring Studying and Learning in Higher Education [J]. Educational Psychology Review, 2004(16):301-320.

[12] Biggs J B. The revised two-factor study process questionnaire:R-SPQ-2F [J].British Journal of Educational Psychology, 2001(71):133-149.

[13] Ramsden P. A performance indicator of teaching quality in higher education:The Course Experience Questionnaire [J].Studies in Higher Education,1991(16):129-150.

[14] Prosser M, Millar R. The “how” and “what” of learning physics [J]. European Journal of Psychology of Education, 1989(4):513-528.

[15] 史秋衡,郭建鹏. 我国大学生学情状态与影响机制的实证分析[J].教育研究, 2012(2):109-121.

[16] Marton F. Conceptions of learning [J]. International Journal of Education Research, 1993(19):277-300

[17] Prosser M,Trigwell K. Using phenomenography in the design of programs for teachers in higher education [J]. Higher Education Research and development, 1997(16):41-54.

[18] Marsh H. Use of Student Ratings to Benchmark Universities:Multilevel Modeling of Responses to the Australian Course Experience Questionnaire (CEQ) [J]. Journal of Educational Psychology, 2011(103):733-748.

[19] Neumann R. Communicating student evaluation of teaching results:Rating interpretation guides (rigs) [J]. Assessment & Evaluation in Higher Education, 2000(25):121-134.

[20] Laird N. The Effects of Discipline on Deep Approaches to Student Learning and College Outcomes [J].Research in Higher Education, 2008(49):469-494

[21] 郭建鹏,杨凌燕,史秋衡. 大学生课堂体验对学习方式影响的实证研究——基于多水平分析的结果[J].教育研究,2013(2):111-119.

[22] Entwistle N J. Approaches to learning and perceptions of the learning environment:Introduction to the Special Issue [J]. Higher Education,1991(22): 201-204.

[23] Diseth A, Pallesen S,Hovland A,et al. Course experience, approaches to learning and academic achievement [J]. Education and Training, 2008(46):156-169.

[24] 邵娟.澳大利亚高校学生评教指标体系解读[J].中国高等教育评估,2012(3):56-60.

[25] Kember D,Leung D Y P. Development of a questionnaire for assessing students’ perceptions of the teaching and learning environment and its use in quality assurance [J].Learning Environ Res, 2009(12):15-29.

[26] Entwistle N,Nisbet J,Bromage A. ETL Project, Subject Overview Report:Electronic Engineering [DB/OL] (2005-12-25) [2013-08-03].http://www. etl.tla.ed.ac.uk//docs /EngineeringSR.pdf.

[27] Reid W A,Duvall E,Evans P. Can we influence medical students’ approaches to learning [J]. Medical Teacher,2005(5):401-407.

[28] Gijbels D,Segers M,Struyf E. Constructivist learning environments and the (im)possibility to change students’ perceptions of assessment demands and approaches to learning [J]. Instructional Science, 2008(5):431-443.

[29] Marton F, Wen Q, Wong K. “Read a Hundred Times and the Meaning Will Appear …”Changes in Chinese University Students’ View of the Temporal Structure of Learning [J]. Higher Education, 2005(49):291-318.

[30] Webster B, Prosser M. Undergraduates’ Learning Experience and Learning Process:Quantitative Evidence From the East [J]. Higher Education, 2009(58):375-386.

[31] Marton F, Trigwell K. Variatio Est Mater Studiorum [J]. Higher Education Research & Development, 2000(19):381-395.

[32] 陆根书. 大学生感知的课堂学习环境对其学习方式的影响[J]. 复旦教育论坛, 2010(8):34-46.