整体论视域下大学与城市互动的分析逻辑

王银花

(华东师范大学 高等教育研究所, 上海 200062)

阿什比认为大学在坚持创立时的理想的同时,也要充分地对支持它的社会做出回应,以便维持与社会之间的关联[1]。现代大学作为位于城市社会中的一个综合各种专门学问的社会建制,需具备追求真理的出世理想和经世致用的入世能力,在城市社会的政治、经济、文化的发展中不断回应地方治理的需求,转变自己的角色,建立基于城市发展目标以及城市其他系统之间的功能耦合网,从而超越象牙塔,促进城市和自身的发展。如何更好地解读与分析大学与城市之间的互动关系,是区域高等教育研究中不可回避的重点所在。

一、整体论:互动分析的理论基石

施姆兹(Jan Smuts)在1926年首次提出了整体论(Holism)的概念。整体论是指系统中各部分属于有机的整体,不能割裂或分开来理解,分析整体时若将其视作部分的总和,或将整体化约为分离的元素,将难免疏漏。整体论不仅把对象当作一个整体来看,并且将它与其所处的环境作为考察认识对象,倾向于从宏观的角度来认识对象的本质。与之相对的还原论就不考虑对象的整体性,而是强调用部分说明整体,用低层次说明高层次,把部分之间的关系,把层次之间的关系,简化为可知、可分的,或成比例发生变化的线性关系,这种方法对认识物理、化学领域的简单系统是有效的,而认识复杂性的组织以及复杂环境中的组织更适合用整体论的思想。整体论又分为机械整体论、实体整体论和有机整体论,其中以有机整体论最具代表性。有机意指趋向性的、连续性的、不可分割的动态生成;整体是相互之间内在的、本质的、构成性的必然联系。整体包含于部分之中,部分也包含于其他部分之中,物质的性质取决于整体的环境,依赖于周围其他事物的性质。这种有机整体从相互包含的关系来说是“完整的整体”;从环境的变化进而带来整体的变化而言是“流动的整体”[2]。

大学与城市的关系犹如局部与整体的关系,大学在城市之中,城市为大学提供相应的物质基础和生存环境。大学和城市均是有机体。正如潘懋元先生在讨论教育的外部规律时所持的观点:办教育必须遵循教育的外部关系,就教育谈教育,许多教育问题是无法解决的[3]。从整体论的视域研究大学与城市其他组织之间的互动关系是研究大学组织发展的应有之义。

二、“互动”概念的解读与阐释

“互动”被广泛应用于物理学、心理学、传播学、社会学、管理学等多个学科领域,是个极为复杂的概念。互动最为基本的含义是相互作用、相互影响,组织社会学领域的莫兰就深受整体论思想的影响,认为互动就是在场的或在影响范围内的成分、物体、对象或现象相互改变对方行为和性质的作用[4]142。互动会导致结构的成形,是偶然和必然的关键环节等等,有序、无序是通过互动概念联系在一起的,这些概念通过互动共同构成了一个前后衔接的环,环中的任何一项脱离了其他项都难以成立,而且它们之间存在既对立竞争又合作互补的复杂关系。最为关键的是,莫兰从组织成长与演进的角度提出了分析互动的4个重要环节[4]31:第一,系统中部分与部分有可能相遇是互动的前提之一;第二,相遇的环境是互动的前提之二;第三,互动须遵循由相遇部分性质中所派生出来的规定性以及限定性;第四,互动在一定条件下可转化成相互间的关系并产生组织化现象。从整体论视域研究特定时期大学与城市互动界面和互动模式,是总体上识别城市与大学之间关系、探究大学与城市和谐发展的前提。

笔者尝试从整体论的视域出发,借鉴莫兰分析互动的路径,认为分析特定时期大学与城市互动可以从城市环境与结构—动因—互动界面—互动模式来逐步展开。

三、大学与城市互动的分析逻辑

(一)城市环境与结构

“系统之外一切同系统有关联的事物的总和,称为系统的外部环境,简称环境。”[5]环境不仅是组织生存的背景,而且是决定组织生存的重要因素。任何一个组织是不可能闭门造车的,它依赖环境提供的资源、工具获取最终的生存。珍妮·H·巴兰坦指出高等教育一直在从事着生存的游戏,外部环境极大地影响着高等教育自身的决策与变革[6]。

首先,城市客观环境对大学的影响与制约。城市所在的自然气候、地理位置、经济发展水平、城市人口、城市类型等客观因素属于城市客观环境,城市发展的程度影响高等教育的发展,城市发展的进程制约高等教育发展的阶段。其次,特定时期城市中涌现的组织对大学的影响。城市结构是在组织与组织之间相互作用的过程中产生的,城市发展过程既是一个不断发展变化的连续过程,也是一个动态演化过程。这种演化一方面表现为城市共生系统趋近并达到均衡(包括城市发展状态,即各子系统协调发展状态)的过程;另一方面也表现为整个城市系统功能、结构、体制的调整与变动。城市空间是财富和权势的源泉,是身份与地位的象征。初生的强势的社会力量或组织为了追求更多的利益和地位会对文化空间进行渗透和占有。大学作为一种文化机构为了在新的社会空间结构中适应生存,也必然会与这种新的重要的社会力量或组织结盟。

(二)动因

现代大学是组织化的现代社会构想的产物。大学在与公民身份和社会目标紧密结合的过程中,就失去了它早期与世隔绝、致力于知识探索的纯文化机构的地位,逐渐成为功能整体中的一个有机成分[7]。德里克·博克也认为现代大学“已经不再是传统的修道院式的封闭机构,而是变成沟通生活各界、身兼多种功能的超级复合社会组织”[8]。现代大学组织有必要从外界汲取养分,适应社会变革。作为一个开放性的组织,组织间互动的发生总是基于特定的情境与原因,不是随机的。因此有研究者从组织间关系的角度,提出交易成本理论、资源依赖理论、战略选择理论、组织学习理论、利益相关者理论和新制度主义理论等六个方面对大学参与互动的原因进行了解释[9]。还有研究者从获取资本的动机、适者生存的法则、大学的社会责任、取得认同的合法性、产学研一体化的需求等方面来揭示大学参与互动的原因[10]106-113。正如复杂化组织所存在的理性、相互依赖、合法性的三重缺陷一样,大学组织不仅仅是争夺有限理性的行动者,而且处于与外界环境相互渗透、相互映射的互动关系中。在这种互动关系中,大学既是原有规则的遵守者也是新规则的制定者。

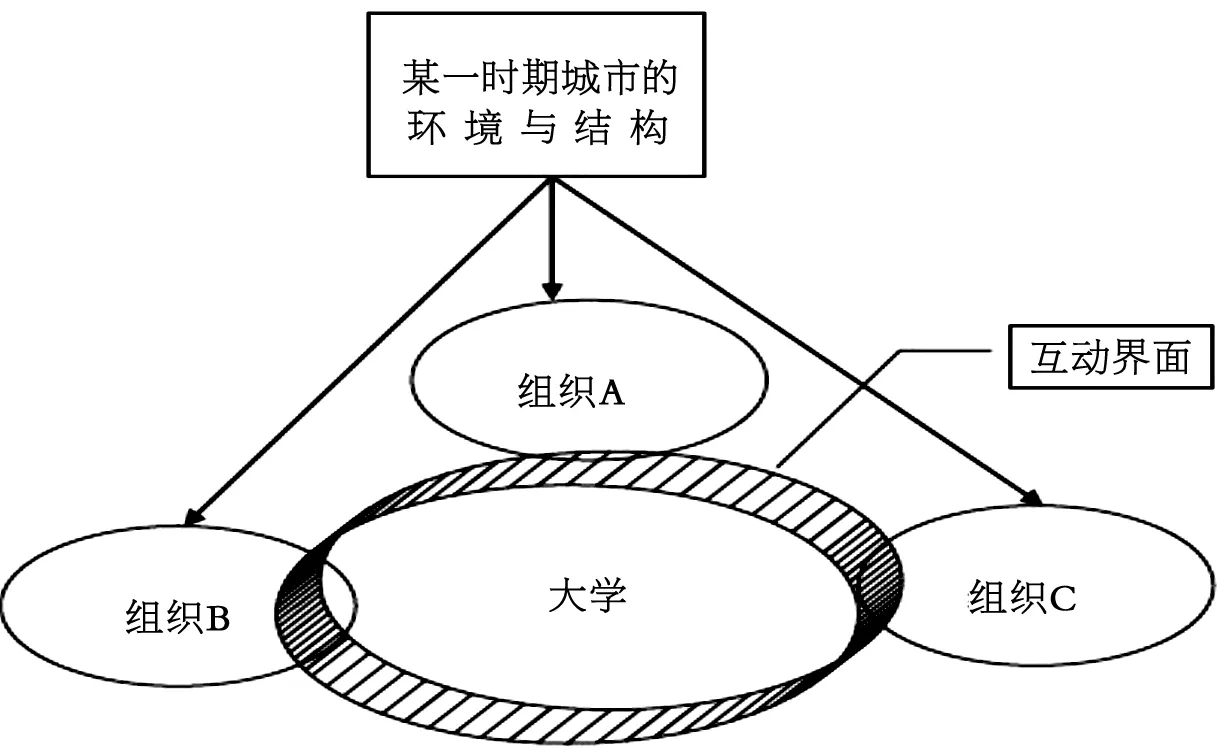

(三)互动界面

“界面”源于物理学和计算机学中描述不同物相之间的交界面、物理元件之间的结合部分、系统与外部输入输出的窗口,因此界面可以看成是组织跨越边界与其他组织之间相互作用和联系的部分。胡建华和刘广明等在组织社会学研究基础上提出了“大学边界论”,依据不同主体、边界性质和大学自身的类型等等划分了不同边界。边界既是大学与环境或其他组织之间区分的分界线,也是大学与其他组织之间相互作用的界面[10]36,大学与其他组织之间的互动界面是指大学组织内部岗位、部门各层面之间以及这些层面外溢到社会网络中后形成更为复杂的相互作用的通道或介质。如大学与政府、大学与产业、大学与其他重要的社会组织之间形成的互动界面(见图1)。这种通道和介质由在该平台上的岗位、部门、组织层面及附载在各层面上的人员组成。大学和其他组织互动中的跨界者(boundary spanners),如校长、院长以及研究中心的负责人、市长、产业组织负责人、社团组织的领导等代表大学、学院和城市组织之间领导层,属于互动过程中的核心,是促成大学与城市互动的关键人物。大学校董会、公共关系部门、学院、 研究中心与研究所以及大学与政府或产业之间的中介机构或缓冲组织、技术转移中心等都是互动的重要平台。

知识是大学与城市互动的核心内容或要素。范德米尔认为大学与城市之间互动关系主要是通过大学的知识作为中介转化的[11]。大学主要的职责和范围仍然聚焦于知识的保存、知识的生产、知识的普及与推广,其他如土地、税收、交通、环境等问题都是围绕知识这一核心要素展开的。界面规则是在互动界面进行互动时所遵守的关系准则,是大学与其他组织之间互动交往的基础。这种界面规则包括成文规则,如大学与政府之间关于大学章程的制订、大学研究资助的获得、教师与学生的发展等等;大学与企业之间技术转让协议、学生实习协议、培训咨询方面的制度、大学与社团之间的资助协议、大学与其他的高等教育机构及中小学之间正式的文本协议等等;其次还包括不成文的规则,如大学组织自身的声誉、目标以及大学与其他组织间长久以来形成的缄默性的、不证自明的、客观存在的交往习惯等等。

图1 高等教育与城市组织之间的互动界面

(四)互动模式

城市发展的不同时期,与高等教育之间互动的社会力量和组织是不同的,因此彼此之间的互动频率、互动关系的强弱就会有所不同。教会、政府、社团、产业在城市发展的特定时期与大学互动强弱也是不同的,某个时期大学主要是和政府处于紧耦合型互动状态,而其他的组织则与大学处于松耦合型互动状态。其次,大学与不同组织之间会形成不同的互动模式。大学与政府之间为科层互动模式,大学与产业组织之间为契约互动模式。大学与社团之间为共同体互动模式。举例来说,大学与政府组织之间的科层互动模式会形成了三种层面的互动模式。垂直分隔:政府作为上级主导指挥,大学则处于下级配合与服从的地位。在这种关系中,两者属于相互对立或利用关系,无法与之产生紧密合作。水平互补:大学和政府开始认识到本身能力的有限性而寻求对方互补性的支援,大学脱离附和体的地位而开始学习与政府进行合作,但是相应的互动规则还不是很完善。水平融合:大学之间互动从传统的指挥与服从、配合与互补转化为协商、合作的平等关系,组织之间开始了解到彼此的重要性,通过平等、互动及相互学习的行为共同寻求最佳的解决方案。

四、分析逻辑的功能与局限

这个分析逻辑是在整体论的视域下,借鉴莫兰对于互动逻辑阐释的基础上建立起来的,为重新探讨大学与城市之间的互动提供一个新的分析思路。

首先,这个分析逻辑可以适用于不同城市不同时期的互动发展研究,考虑到不同时期城市发展和大学发展的特殊性,具有广泛的适应性。分析某一个城市不同时期城市环境与结构、大学与其他系统或组织互动界面和互动模式,是在总体上识别城市与大学之间关系、探究大学与城市和谐发展的前提。通过对不同时期的互动模式分析,从源头上探寻大学与城市之缘,从而厘清大学与城市发展之间的演变脉络,既有助于丰富大学与城市发展的研究理论,也有助于我们更加清晰地把握区域高等教育的发展模式,为区域高等教育的和谐发展提供现实反思与历史参照。

其次,可以解释城市中高等教育功能的发挥以及由此带来的正向和负向作用。基于特定时期的互动模式一旦形成,会形成高等教育功能锁定效应(Lock-in effective),造成高等教育功能的溢出和内卷。有些人试图使大学部分地成为教堂、政党、父母亲的替代人、商业管理单位、替代的政府、公司或城市,但是这些都不是大学应该行使或能够有效扮演的角色[12]。因此,过于重视高等教育政治功能和经济功能而忽视文化、育人功能都是极其不恰当的。

最后需要说明的是,因为城市社会和大学组织本身具有的复杂性,虽然笔者试图建构一个较为贴切的分析大学与城市互动的路径,但仍然会陷入一种不自量力的管窥蠡测的隧道视线(tunnel vision)的错误。因此本文仅仅只是提出一种研究可能,权且抛砖引玉,以期更多的研究者参与其中。

参考文献:

[1] Eric Asbhy. Universities:British,Indian,African[M]. Harvard university press,1996:3.

[2] 大卫·格里芬.后现代科学——科学魅力的再现[M].马季方,译.北京:中国编译出版社,1995:33-34.

[3] 潘懋元.教育外部关系规律辨析[J]. 厦门大学学报:哲学社会科学版,1990(2):1-7.

[4] 埃德加·莫兰.复杂思想:自觉的科学[M].北京:北京大学出版社,2001.

[5] 苗东升.系统科学大学讲稿[M].北京:中国人民大学出版社,2007:44.

[6] 珍妮·H·巴兰坦.美国教育社会学[M]. 刘惠珍,译.北京:春秋出版社,1989: 261.

[7] 杰勒德·德兰迪. 知识社会中的大学[M].黄建如,译.北京:北京大学出版社,2010:152.

[8] 赵一凡.美国文化批评集[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1994:34.

[9] 庒西真.学校为什么要与其他组织发生关系——基于组织间关系理论的视角[J].教育理论与实践,2008(11):23-27.

[10] 刘广明. 大学边界论[M].郑州:河南人民出版社,2011.

[11] Elizabeth van der Meer. The university as a local source of expertise[J]. April,1997(4):359-367.

[12] 克拉克·克尔.高等教育不能回避历史——21世纪的问题[M].杭州:浙江教育出版社,2002:223.