语块意识影响大学英语写作能力的实证研究

张君棠

(山西师范大学 外国语学院,山西 临汾041004)

0 引 言

非英语专业大学生英语写作中存在各种问题,其中比较普遍的一个问题是:有些句段的表达语法没有问题,但感觉有明显的翻译腔,透露出中式思维的痕迹;而有些表达则完全是用汉语思维字字对译而成。Sinclair[1]指出:自由选择原则(The Openchoice Principle)和熟语原则(The Idiom Principle)在语言中同时起作用。前者指的是选择合适的语法和词汇,从零开始来搭建语句;后者则强调说话者构造语言时,拥有大量提前预制好的语块。目前,有相当数量的大学生作文不同程度地表现出前者的特征。针对这种现象,笔者拟将语块理论引入读写课教学,进行分组教学实验,在实验班系统地进行语块意识的培养,并对其写作产出的语块使用情况进行分析,探讨语块意识培养在大学英语写作教学中的作用。

1 文献综述

近年来,国内对语块的研究采取的视角主要包括应用语言学、认知语言学和语料库语言学等。刁琳琳[2]的调查结果表明:词块能力与具体语言技能之间均具有显著的正相关,词块能力是语言能力的一项重要指标;丁言仁和戚炎[3]的研究揭示了语块知识与书面话语或口语流利性之间的关系;王立非、张岩[4]运用SWECCL 语料库的作文子库研究了中国大学生英语议论文中语块的使用特点;陈军[5]则探讨了语块的构筑策略。然而,有关探讨在大学英语读写课堂中进行语块意识培养的实践及语块意识与写作能力之间关系的实证研究尚不多见,而且语块意识的内涵及其培养的可操作方法也显缺乏。本文将首先探讨语块意识的内涵,然后通过把语块意识渗透到各个教学环节逐步培养学生的语块意识,最后结合分析学生作文中语块的使用情况来证明语块意识的培养能促进提高英语写作能力。

2 理论基础

2.1 语块定义和语块教学理论

最早对语块进行研究的Becker[6]70-73发现,语言的记忆和存储、输出和使用不是以单个词为单位,而那些固定或半固定模式化的板块结构才是人类交际的最小单位,并称其为预制语块。Pawley 和Syder[7]191-225指出:英语中存在大量词汇序列,从母语理解和产出来看,大量语块的存在是达到或接近母语水平的语言成分提取(Native-like selection)流利表达(Native-like fluency)的关键。Cowie[8]136把这些词汇组合称为构建语言的预制语块,认为这种公式化的语言,让学生稍加变化直接套用便可写出、说出地道的语言来,它是介于语法和词汇之间的一种特殊语言现象,通常作为一个整体储存在记忆中,使用时直接提取,无需根据语法规则生成和分析。学习者对预制语块的掌握程度,直接影响到外语水平的高低。Nattinger & DeCarrico[9]认为,语块是形式和功能的结合体。人们使用语言的流利程度不取决于学习者大脑中存储了多少生成语法规则,而在于存储了多少预制语块。语块的概念模糊了原有的词汇与语法之间的界限,它不仅包括多词的搭配、句子框架,还可以扩大到语篇,在整个语篇中起着衔接和组织作用,是作者思路的标记。如on the whole/generally speaking;to begin with/above all;to our surprise/on the other hand;in all/as a consequence/as has been noted,分别起到了文章中起、承、转、合的作用。

语言学 家Michael Lewis[10]255-270提 出 了 语 块 教学理论(Lexiacal Approach):语言不是由传统的语法与词汇组成,而是由多词的预制语块组成的。语块融合了语法、语义和语境的优势,并且形式较为固定。它使语言的输出方便、便捷和流利。本族语人的语言之所以流利,是由于他们的词汇不是以单个存储在记忆中,而是以短语和大量的语块形式储存在记忆中,使用时能作为整体提取,从而减少了资源信息处理的困难。Hill[11]也有研究表明外语水平和词汇搭配之间显著相关,关注词汇搭配可以提高学习者的语言流利程度,很多词汇量大的学习者在语言流利程度上都存在问题,主要是由于他们的词语搭配能力有限。

2.2 语块意识与语言信息加工理论

学者和教师们都在呼吁加强语块意识的培养,但对于语块意识的内涵却鲜有探讨。笔者从语言信息加工理论得到启发,认为语块意识应该涵盖以下几点:①语块识别意识和能力,即在学习或理解所给的语言材料时能意识到并识别出其中的语块作为整体处理;②语块分析整理和记忆能力,即分析语块的结构和功能,联系相关表达语境;③语块应用能力,即在交际中能根据意义和语境需要流利表达。这与语言信息加工理论完全一致,即外语学习是一种非自动的信息认知活动过程。该过程分为五个阶段:输入(Input)、注意(Attention)、分析(Analysis)、记忆(Memorization)和输出(Output)。

3 语块意识培养的必要性

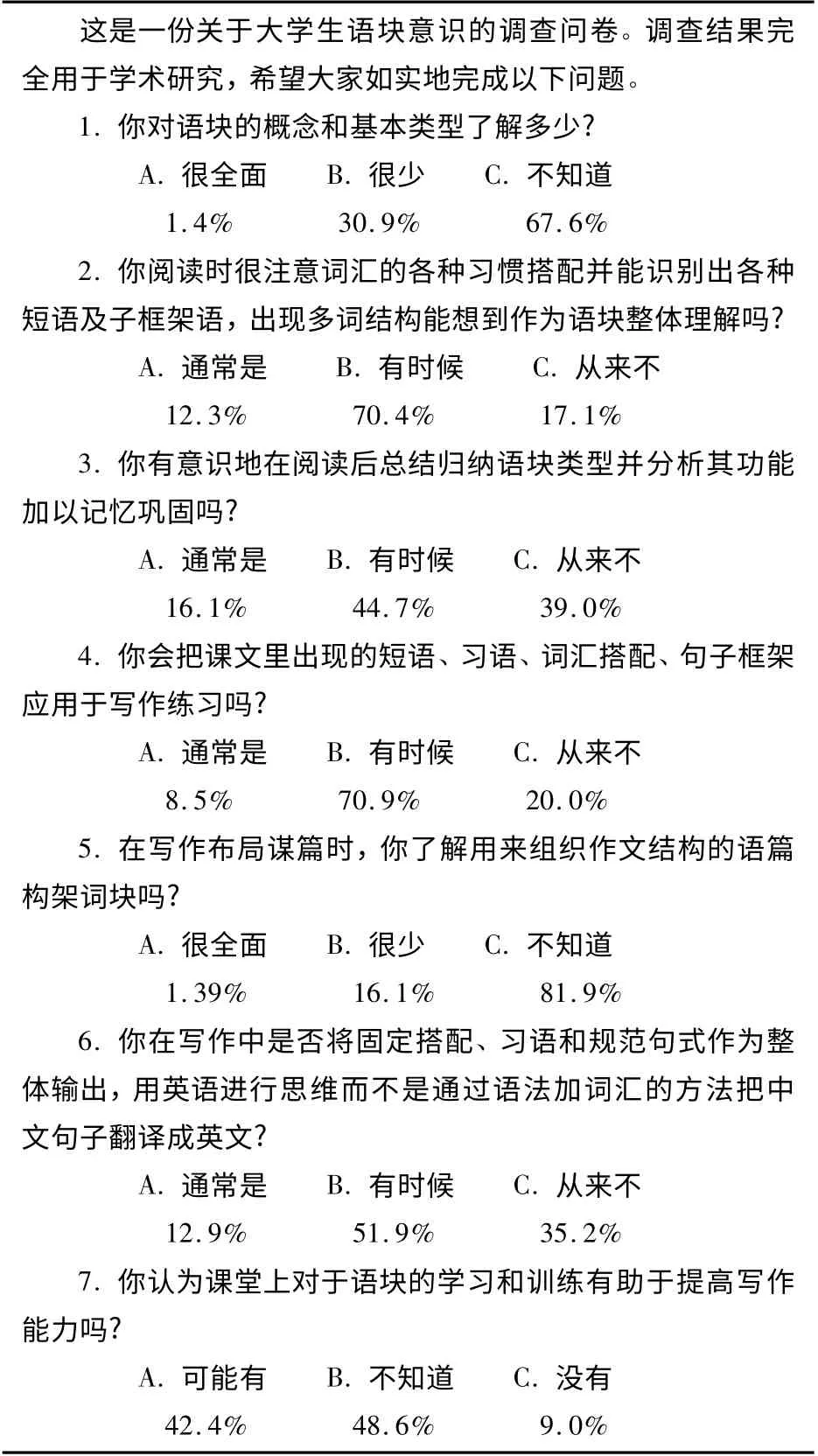

从理论上说,掌握大量语块的形式和用法,可以加快语篇组织的速度,加强产出语篇的连贯性和条理性,从而避免许多生硬的汉语式表达,这是光靠语法规则加词汇来自己造句所难达到的。为了调查非英语专业学生写作中的语块意识,笔者对大学二年级的学生进行了问卷调查。调查对象为2012 级的4 个自然班的学生(来自经济管理学院和化学材料学院)共210人。调查问卷是笔者以语块理论为基础结合教学实践设计而成,主要包括语块的基本知识和大学生写作中的语块意识,共7 个问题(如表1 所示)。

表1 非英语专业学生的语块意识调查问卷

据表1 可知,绝大多数大学生对于语块的概念、分类知识几乎一无所知,在阅读过程中也没有想到将影响理解的陌生多词结构作为整体去理解和猜测,即使学习短语也不专门作为语块对其分类、分析和积累,写作时翻译的现象较严重而语块运用意识极其缺乏,至于语块对写作有什么作用也知之甚少,无从判断。

笔者认为,大学英语写作教学应该以培养学生的英语写作能力为宗旨,将语块知识引入课堂教学中,以读写课程的课文学习为依托,通过课堂环节进行语块教学,培养学生识别、分析、归纳、记忆并有意识地在写作中运用,帮助学生建立新的语言观,以读促写,培养强化语块运用的意识。

4 语块意识培养实验

4.1 实验目的

本实验目的在于通过读写课教学培养学生的语块意识,从而提高学生的英语写作能力。

4.2 实验对象

笔者仍然选取参加调查问卷的学生进行教学实验。在大二第一学期将其中2 个班105人作为对照组,采用常规教学方法;另外2 个班105人为实验组,在读写课教学的各个环节中进行系统的语块意识培养。实验组和对照组均由笔者授课。

4.3 研究工具

本研究主要采用教师讲解、学生讨论,师生座谈以及写作作业批改等方法;考评工具是问卷调查、语块英汉互译和学生作文,均由笔者设计;采用的教材是《新视野大学英语》(外研社)第一册。

4.3.1 问卷调查

实验调查旨在了解这两组学生在采用培养与不培养语块意识两种不同的教学方法后有无造成两组语块意识的差异。主要指标有三个方面:语块识别,语块表达和语块运用。

4.3.2 语块英汉互译

实验后,笔者对实验组和对照组进行了一次语块表达英汉互译测试。测试题总共50 个语块,答对一个2 分,英译汉语块和汉译英语块各占一半。其中40 个来自课本,其余10 个为与学习、生活、社会现象有关的常用语块。

4.3.3 作文

实验后,笔者要求实验组和对照组分别在30分钟内完成一篇120 ~180 字的作文,题目为:College Students and Mobile Phone。主要验证语块意识与写作能力的相关性。其目的是为了考查“培养和不培养学生的语块意识”这两种教学方法对写作能力有无影响。考评的指标在于语块运用的总数量、频率及各种不同语块的运用情况。

为便于研究,本文采用Lewis 于1993 对语块划分的四种类型:①复合词(Complex words)和多元词(Poly words),如:pay attention to,to adapt/adjust/gear/accommodate oneself to;as far as…is concerned;②词语搭配(Collocations 或Word partnerships)以单词“enjoy”一词为例:enjoy high living standard/freedom to do sth.;③惯用语(Institutionalized utterances),如:There you go;④句子框架和引语(Sentence frames and heads),如:It is widely/commonly/generally/believed/thought,/accepted that… 按类别统计语块数目及使用频数(每百词)。

4.4 实验过程

本实验时间为一个学期(16 周时间),在实验组采用语块意识培养教学。具体做法设计如下:

4.4.1 明示教学目标

学期初告知实验组学生本学期教学计划侧重于对语块概念的理解和语块类型的识别归类、汉英表达和在写作中的运用。阐明语块对语言能力的重要性,激发学生对语块教学的兴趣。

4.4.2 集中讲授语块知识

第1 周~第2 周将语块的概念、分类及其功能介绍给学生,并引导学生在预习和阅读环节中,初步识别各类语块,学会分析棋特点及功能。

4.4.3 语块意识培养

第3 周~第15 周把语块意识培养训练贯穿读写课教学全过程。预习环节:尝试识别课文中语块尽量以语块为单位快速阅读,对于理解困难的多词结构试着从语块角度作为整体理解。讲解环节:完成语篇分析后,总结归纳课文中语块,分析语块的语法特点和语用功能,进行英汉互译。练习环节:通过课后翻译句子、替换短语等练习巩固语块的使用。每周作文:尽量运用各种语块组织和发展句、段、篇,然后统计出语块类型及其数量。作文评析:挑出优秀范文或句、段进行评析,通过分享拓宽学生的语块范围,对不当表达加以纠正。

4.4.4 评价

本实验以终结性评价为主,即实验结束后的问卷调查和作文考评。一方面,通过对两组的问卷调查结果进行对比,从而分析二者之间有无差异;另一方面,两组学生都要按照要求完成一篇规定作文,通过对比两组学生写作中语块运用的数量、频率和种类,揭示出语块知识讲授、语块意识的培养对学生写作能力产生的影响。

5 实验结果分析

5.1 问卷调查结果分析

表2 实验后实验组和对照组语块意识调查问卷结果对比

以上数据表明,实验组的学生经过一个学期的语块学习,绝大多数都掌握了语块的概念和分类,对于影响理解的陌生多词结构也会当作语块整体猜测,阅读后基本都会总结、归类、记忆并找到适当的话题和语境去运用所学语块。总之,实验组学生对语块的识别能力、表达能力和运用意识普遍增强,肯定了语块教学对于写作表达的有效性,写作的兴趣也明显提高。相比之下,对照组学生仍然不知道语块的概念和分类,在学习过程中也没有自觉地、有意识地识别和运用语块。对照组的结果与实验前相差不大。实验后,实验组和对照组的语块意识差异显著。另外,笔者在周座谈中发现,随着课堂教学语块意识的不断强化,学生在词汇学习和语篇阅读中逐渐发展了各个语言层面的组块技能,思维方式也逐渐摆脱母语的负迁移,在一定程度上激发了学生的学习积极性和自信心,培养了以读促写的兴趣和习惯。

5.2 语块英汉互译

实验后,30 分钟的英汉词组互译测试结果为:实验组平均分82 分,对照组仅为64 分。结果表明,实验组学生的语块表达能力明显优于对照组的。

5.3 作文考评结果分析

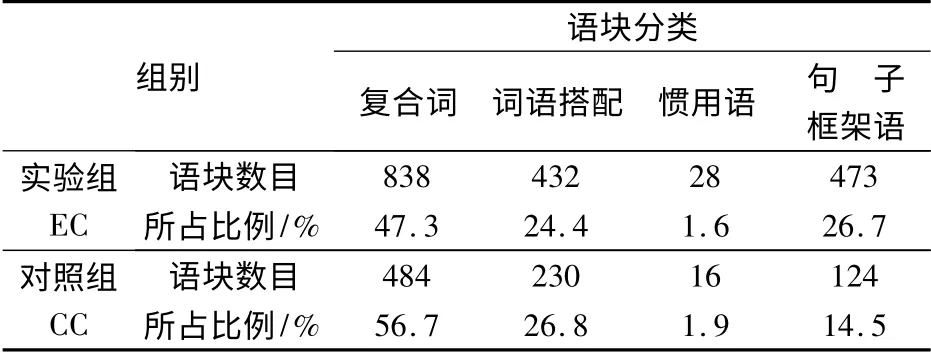

笔者对实验组和对照组学生的作文进行了分析,主要考察作文中运用的语块的总数及其频率,以及每一种语块的总数、使用频率,从而反映出使用者的语块意识与作文成绩的相关性。统计的办法是把全部作文输入计算机,计算单词总数及检索每篇文章的语块,由笔者与另一位大学英语教师对作文按照四级评分标准进行评阅,再将作文中使用的语块进行分类,统计出使用频率(每100 词),结果如表3 和表4 所示。

表3 实验后学生作文分数与语块总数、频数统计

表4 实验后学生作文各类语块数目及其分布情况

从表3 和表4 可以看出,实验组在语块数量上、使用频率上明显高于对照组,平均分数上表现出明显差异,揭示出语块意识和作文成绩之间存在正相关。该结论证明:学生的语块意识越强,使用语块的频率越高,书面表达就越流利,写作能力越强。从作文长度来看,首先实验组的作文长度平均在155 字左右而对照组只有135 字;从语块总量来看,实验组远远多于对照组,大约是其2 倍;从语块使用频率来看,实验组也几乎是对照组的2 倍;两组在语块总量和句型构架语块使用量上差异最显著,反映出实验组较强的语块运用能力。此外,对照组在词汇搭配正确率上明显不如实验组,汉语式思维翻译现象依然严重。从语块使用的种类看,实验组的语块表现出丰富性,在不同的语言层面由语篇到段落和句子都使用不同类别的语块组织语言,而对照组总体上显示出语块缺乏和表达不流利。从语块种类的分布看,在四类语块中,复合词的运用大大多于其他类型的语块,词汇搭配和句子框架语居其次,习语最少,起承转合语块使用比较普遍,但实验组更具多样性,文章衔接自然,语义连贯,语篇整体层次也更清晰。

实验组的学生在进行周练时,大多养成了由宏观到微观的思维模式:可以根据作文体裁在语篇结构层面运用构架语块,段落展开时考虑使用较大的语块组合形成某种逻辑关系的句群,有意识地检查词汇搭配是否符合英语习惯,平时积累的谚语、习语也运用得恰到好处。他们认为,无论阅读还是写作时都会想到运用语块知识,语块意识明显增强了,使枯燥的语言学习充满了创新和乐趣。

6 结论与启示

经过一个学期的教学实验,预期的教学目标基本实现。实验数据统计结果表明:通过课堂教学环节培养学生语块意识效果明显,实验组学生的语块意识普遍加强;语块意识与学生的写作能力之间存在正相关。语块识别能力促进了语块的认知和输入,对语块的分析深加工提高了语块表达能力,这些为语块在写作中运用奠定了基础。本研究的结论对大学英语写作教学具有一定的意义,在理论上丰富了大学英语写作教学理论,对传统写作教学理论可做适当补充,在实践上通过语块知识的学习和语块意识的培养使学生从一个新的角度去学习和使用语言,激起了学生学习英语的兴趣,提高了其英语写作水平。本实验进一步丰富了教师对于语块意识培养的经验,为解决语块输入和输出“两张皮”的问题提供了更多有益启示。

6.1 注重文章体裁,拓展功能语块

写作训练应覆盖写作常用的四种体裁:说明文、记叙文、描写文和议论文,也可侧重其中一种重点训练。搜集赏析不同体裁的典型范文并进行语块归类、功能分析,让学生体会各种语篇中不同功能语块的特点,不断拓展语块数量。

6.2 提高语块使用的丰富性和准确性

语块若离开具体的语境则其含义无法确定,它需要被用于具体的语篇之中,与其他词语构成一个有机的整体,并与语言环境相关联,才会真正地在我们的头脑中被激活;反过来,通过语境和上下文,我们才能够真正地掌握词汇。所以只有通过语境,学生才能准确地理解语块在句中的确切含义,才能掌握语块的外延意义,因为语义依赖于语境而语境对语义理解有促进作用。只有分析语块的语境,才可能将其运用于各种适合的语境。在学习语块时将其分主题网络化,写作时便可以触及一点而激活一片。因此,学生平时要对一些热门话题和日常话题多思考、多表达、多比较。

6.3 自建班级和个人语料库

对于每周学生作品中出现的语块,每个班成员轮流进行分类罗列,总结出四类语块的使用状况,分享优秀范文,矫正错误表达,建立班级语块动态发展图,激发学生写作的兴趣。同样,每个学生要建立个人写作语料库,丰富自己的可用资源。

[1]Sinclair J. Corpus,Concordance,Collocation[M]. Oxford:Oxford University Press,1991.

[2]刁琳琳. 英语本科生词块能力调查[J]. 解放军外国语学院学报,2004(7):35-38.

[3]丁言仁,戚炎. 词块运用与英语口语和写作水平等相关性研究[J]. 解放军外国语学院学报,2005(3):49-53.

[4]王立非,张岩. 基于语料库的大学生英语议论文中的语块使用模式研究[J]. 外语电化教学,2006(4):36-41.

[5]陈军. 论大学英语写作教学中的语块构建策略[J]. 黑龙江教育学院学报,2011(7):182-184.

[6]Becker J. The Phrasal Lexicon[G]∥In Nashwebber,B.& R. Schank (eds). Cambridge Mass Theoretical Issues in Natural Language Processing. Cambridge Mass:Bolt,Beranek,and Newman,1975.

[7]Pawley A F. Syder. Two puzzles for linguistic theory:Nativelike selection and nativelike fluency[G]∥In J. Richards & R. Schmidt. (eds.)Language and Communication. London:Longman,1983.

[8]Cowie A P. Stable and creative aspects of vocabulary use[G]∥In R Carter & M McCarthy (Eds.)Vocabulary and Language Teaching. Harlow:Longman,1988.

[9]Nattinger J R,DeCarrico J S. Lexical Phrases and Language Teaching[M]. Oxford:Oxford University Press,1992.

[10] Lewis M. Pedagogical Implication of The Lexical Approach[G]∥Second Language Vocabulary Acquisition.Cambridge:Cambridge University Press,1997.

[11]Hill J. Collocational Competence[J]. English Teaching Professional,1999(11):35-38.