建立更符合临床的深静脉血栓形成大鼠模型的研究

张朝顺 柯常江 冯起校 邱海兵 覃善君

深静脉血栓形成(DVT)指血液在深静脉内不正常地凝结、阻塞管腔,导致的静脉回流障碍,多发生于下肢深静脉。西方国家每年因DVT住院人数约65 万例,死亡人数约5~20 万例,台湾地区的DVT发生率约为欧美的2/3,大陆尚无对DVT发病情况的统计[1]。随着人口老龄化,DVT发病率近年来呈明显上升趋势。DVT除可能引致肺栓塞(PTE)外,尚会导致慢性静脉功能不全,引起慢性静脉溃疡、跛行等,影响患者生活质量,加重社会负担[2]。DVT病变过程复杂,为明确其发病的机制及转归,建立合适的DVT动物模型,模拟其病理生理过程,是研究DVT的重要途径。虽然目前已有多种DVT动物模型,但能很好的模拟人类DVT病理生理过程的动物模型仍较少。如何复制更符合临床的DVT动物模型,是今后推进DVT防治研究的关键。我们通过不完全阻滞左股静脉血流+注入10%高渗盐水的方法,建立了一种简单、稳定且更符合临床的大鼠DVT疾病模型,现将结果报道如下。

材料与方法

一、实验动物

雄性清洁级SD大鼠144只,月龄4个月,体质量(350±27)g,购自广东省医学实验动物中心,合格证号:SCXK(粤)2008-0002。SD大鼠饲养于动物中心实验室动物房,室温18~25℃,房间通风良好,实验动物自由饮水及进食,适应性喂养1周后进入实验。

二、动物分组

144只SD大鼠,按随机原则分组,分为6组,每组24只。N组:正常对照组;S组:假手术组;V1组:不完全阻滞左股静脉血流组;V2组:不完全阻滞左股静脉血流+左下肢制动组;V3组:不完全阻滞左股静脉血流+注入10%高渗盐水1 ml组;V4组:不完全阻滞左股静脉血流+注入凝血酶0.25 U(0.1 ml)组。

三、大鼠下肢深静脉血栓形成模型的建立

N组(正常对照组):不作任何操作。 S组(假手术组):大鼠以5%水合氯醛(0.6 ml/100 g)腹腔注射麻醉,沿左腹股沟区中点行2 cm纵行切口,分离左股静脉;术毕检查周围组织无出血后缝合切口,外敷消毒纱布。V1组:5%水合氯醛(0.6 ml/100 g)腹腔注射麻醉,沿左腹股沟区中点行2 cm纵行切口,分离左股静脉;在左股静脉近心端处绕以丝线不完全结扎,使血管腔缩小约1/2,以减慢血流。V2组:在V1组操作的基础上,以石膏固定大鼠左下肢制动。V3组:在V1组操作的基础上,自阻滞血管远端缓慢注入10%高渗盐水1 ml造成局部静脉血管壁损伤(当静脉输入10%高渗盐水时,血浆渗透压升高,使血管内皮细胞脱水、低氧、充血、水肿,引起血管收缩与痉挛,进而使局部血小板聚集,并释放血栓素A2等,静脉壁通透性增高,白细胞浸润并产生炎性改变,从而促进静脉血栓形成[3])。V4组:在V1组操作的基础上,自阻滞血管远端缓慢注入凝血酶0.25 U。术后动物自由饮水,正常饲料饲养,不用抗凝剂及抗生素。

四、标本的获取及处理

建模后第2、6、10日作为观察时间点,在各观察时间点每组各随机取8只大鼠,对大鼠麻醉(麻醉方法同前),切取结扎线下方股静脉段约2 cm,用生理盐水冲洗,再将股静脉段放入10%甲醛溶液中固定,行苏木素-伊红(HE)染色,显微镜下观察组织病理学改变,并计算血栓形成率。

五、统计学处理

采用SPSS 17.0统计软件进行数据处理和分析。组间率的比较采用χ2检验,按非独立四格表显著性界值进行判断,P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

一、实验动物存活情况

144只受试大鼠中,S组在建模时因麻醉过量死亡1只,V4组在建模时因术中损伤股动脉致失血性休克死亡1只,其余142只大鼠均存活至完成实验。

二、各组大鼠左下肢肿胀情况

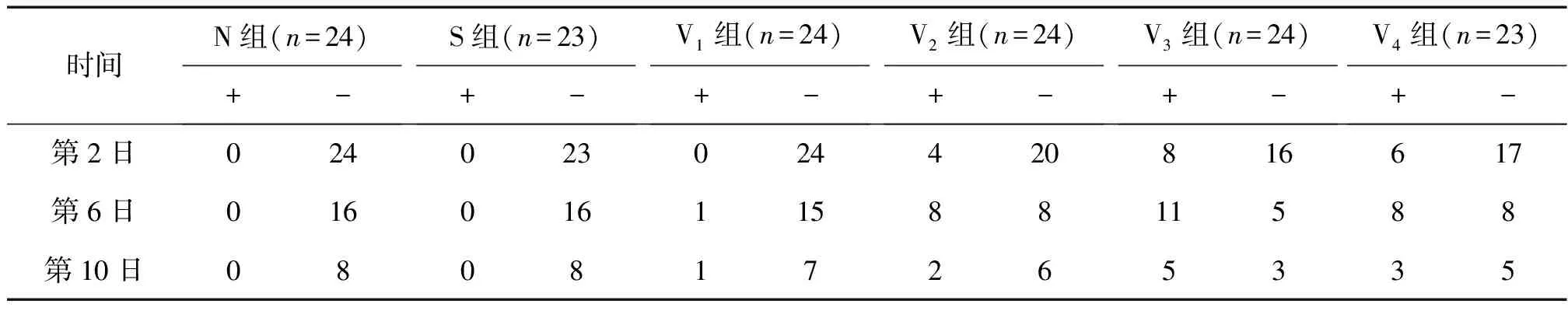

各组大鼠左下肢肿胀情况见表1。

三、各组大鼠股静脉血栓形成率的比较

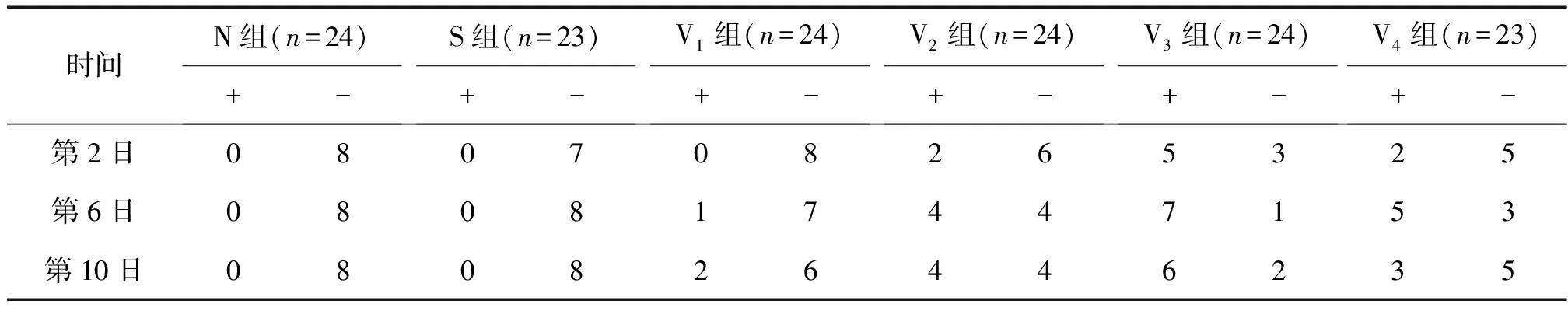

光镜观察各组大鼠左股静脉血栓形成结果见表2。术后各时间点,N、S组均未见血栓形成;术后第2日,V1组大鼠股静脉血栓形成率为0%(0/8),V2组25%(2/8),V3组62.5%(5/8),V4组28.6%(2/7);术后第6日,V1组大鼠股静脉血栓形成率为12.5%(1/8),V2组50%(4/8),V3组87.5%(7/8),V4组62.5%(5/8);术后第10日,V1组大鼠股静脉血栓形成率为25%(2/8),V2组50%(4/8),V3组75%(6/8),V4组37.5%(3/8)。V1组各时点的血栓形成率与N、S组比较差异无统计学意义(χ2分别为1.422、1.335,P分别为0.233、0.248,均>0.05)。V3组血栓形成率高于N、S、V1、V2、V4组(χ2分别为28.8、27.957、19.048、5.486、4.846,P分别为<0.001、<0.001、<0.001、0.039、0.039,P均<0.05)。V2组血栓形成率高于N、S、V1组(χ2分别为12.632、9.813、5.169,P值分别为0.001、0.002、0.023,P均<0.05),V4组血栓形成率高于N、S、V1组(χ2分别为10.786、12.778、5.633,P分别为0.001、0.001、0.018,P均<0.05),而V2、V4两组的血栓形成率比较差异无统计学意义(χ2=0.016,P=1.0>0.05)。

表1 各组大鼠左下肢肿胀发生情况(例数)

表2 光镜观察大鼠左股静脉血栓形成结果(以静脉数表示)

四、各组大鼠局部股静脉的组织形态学观察

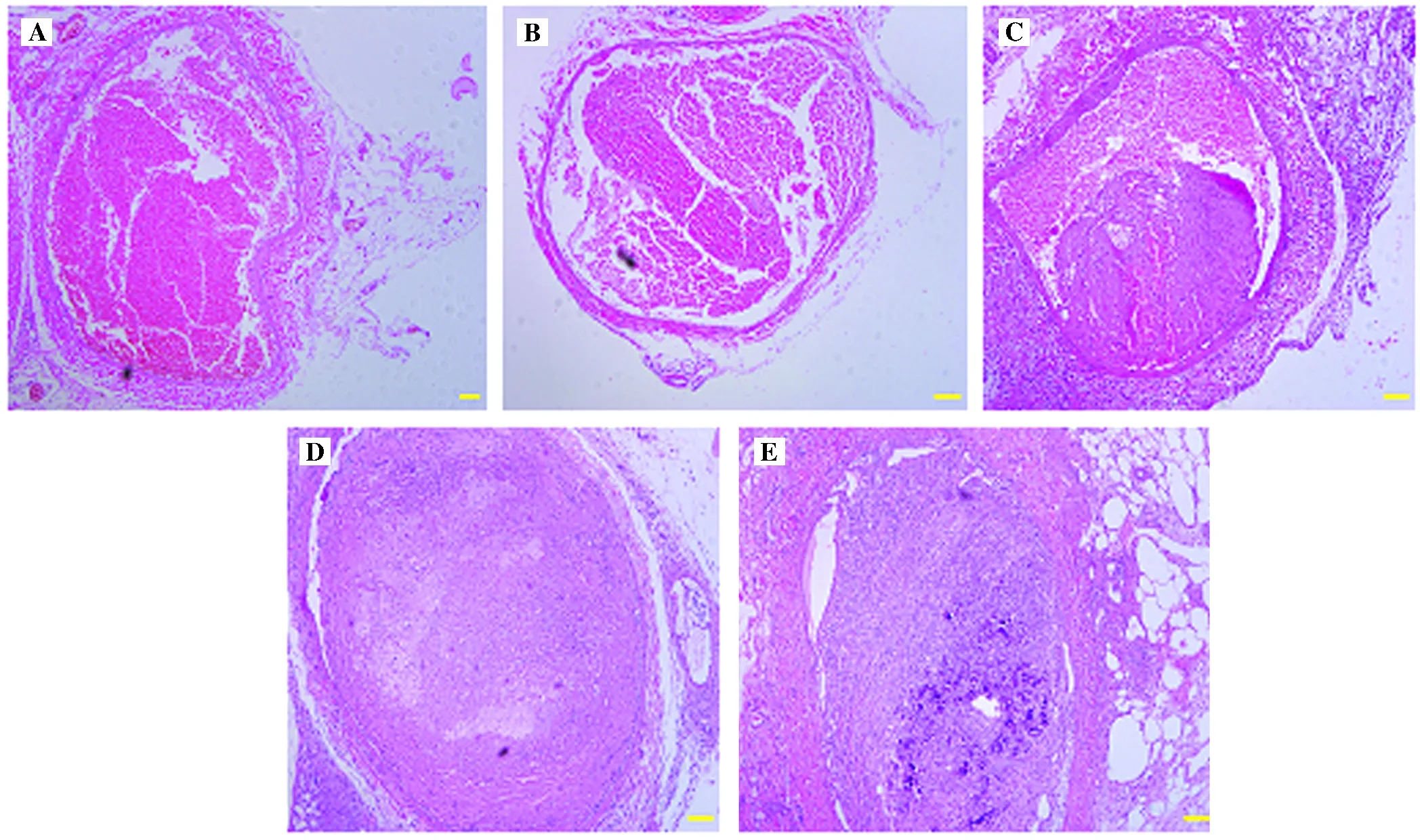

N组及S组大鼠在各时间点均无股静脉血栓形成;光镜观察见整个血管内膜表面平整,内皮细胞大小均匀、排列整齐,管腔内无血栓形成,管壁无炎性细胞浸润(图1A、B)。V3组术后第2、6、10日,光镜下股静脉血栓病理形态见图1C、D、E。

讨 论

DVT尤其是下肢的DVT作为住院患者的一项严重疾病及常见并发症已越来越受到重视,具有很高的致残率及致死率[4-5]。国外文献报道,DVT是继急性冠脉综合征和中风后的第三大心血管疾病,且其发病率近年来呈明显上升趋势[6]。许多DVT患者并发PTE和心血管意外从而导致严重后果[7]。因此,深入研究DVT的发病原因、致病机制以及相关的病理生理,对于改善诊治现状,降低并发症发生及死亡率,具有良好的经济和社会效益。而建立简单、价格低廉、稳定、可靠且符合临床深静脉血栓形成特点的DVT动物模型是研究该问题的基础。虽然目前已有多种DVT动物模型,但有助于对DVT发病机制深入研究的动物模型仍较少。如何复制更符合临床的DVT动物模型,是今后推进DVT防治研究的关键。

利用实验动物制备DVT疾病模型的历史由来已久,文献报道有近60年的历史,先后有多达18种动物用于模型制备[8]。理想的动物模型应具有类似于人类DVT的病因和病程,血栓应形成于下腔静脉至股静脉段,动物能够站立并且站立时应足够高以研究类似DVT患者的血流动力学变化,并且动物应足够大以能够进行外科治疗方面的研究[9]。因此,与小鼠、大鼠、兔等小动物比较而言,猪、猴等大动物更接近人类的生理特点,可更好地用于DVT研究[10]。但大动物存在费用高、人员占用多、术后管理困难等缺点,而且常受伦理方面的约束,限制了广泛应用。而小动物可解决上述问题,而且操作相对简单,易于普及。因此,本实验选取了SD大鼠制备DVT疾病模型。在造模血管选取方面,目前研究已证实,DVT以下肢最常见,初始血栓形成的主要部位包括髂静脉、股静脉、腘静脉、胫后静脉、腓静脉,而PTE的栓子主要来源于盆腔静脉、股静脉和腓静脉[11]。因此,选择股静脉制备DVT模型最理想,更接近临床静脉血栓栓塞症(VTE)的病理生理过程。有不少学者报道左下肢更易发生DVT,因此本实验选取大鼠左股静脉作为建模血管[12-13]。

图1 各组大鼠局部股静脉的组织形态学观察(苏木素-伊红染色,×100)

19世纪中期,国外学者Virchow提出血流缓慢、静脉血管内皮损伤或功能不全、血液高凝状态等三大与静脉血栓形成密切相关的基本要素,在此基础上进一步探讨得出静脉血栓是多种复杂原因及高危因素共同作用的结果。当前,DVT动物模型的制备主要以阻断静脉回流、造成血液淤滞诱发血栓形成为主,注入促凝物质或(和)机械性损伤血管内皮细胞为辅。虽然目前已有的建模方法各有特点,但均与临床实际不尽相符,如:①临床DVT绝大部分为亚急性或慢性,而现有建模方法所形成的血栓均为急性;②现有建模方法多为完全结扎静脉以阻断静脉回流、造成血液淤滞而诱发血栓形成,这样虽然可以形成稳定的血栓,但是不能保障血栓的近心端通畅,不适合作为对溶栓及抗血栓药物动态研究的模型,也不符合人体静脉血栓的发病特点(临床绝大多数DVT发病初始并不存在静脉回流完全阻断);③电流损伤法、机械损伤法等均直接损伤静脉,与临床DVT几乎都未直接损伤深静脉不相符,且创伤性均较大,易引起全身应激状态而对实验模型造成干扰,不符合自然状态下的深静脉血栓形成过程;④注入促凝物质法与临床DVT患者多无使用促凝血药史不相符,且部分患者在使用抗凝血药时仍发生DVT。因此,有必要探索新的建模方法以制备出更符合临床的DVT动物模型。

本试验通过部分结扎不完全阻滞左股静脉血流(环形缩窄左股静脉管腔约1/2限流)、不完全阻滞左股静脉血流+左下肢制动、不完全阻滞左股静脉血流+注入10%高渗盐水1 ml、不完全阻滞左股静脉血流+注入凝血酶0.25 U等方法制备DVT大鼠模型,致力于筛选出一种更稳定、更符合临床的DVT动物模型。结果发现:①单纯通过部分结扎不完全阻滞左股静脉血流(V1组)造模的血栓形成率低,与对照组(N组)及假手术组(S组)比较差异无统计学意义(P>0.05)。这与目前多数研究结果一致,表明DVT是多种因素共同作用的结果。②不完全阻滞左股静脉血流+左下肢制动(V2组)、不完全阻滞左股静脉血流+注入凝血酶0.25 U(V4组)造模的血栓形成率虽然高于N、S组,但仍不够稳定。其中V4组静脉血栓形成不稳定的原因可能是大鼠股静脉血流未被完全阻滞,导致凝血酶迅速被运送到全身,局部被稀释所致。另外,本实验发现V4组形成的血栓为凝血酶注射所致的急性混合性血栓,与临床实际形成的血栓在性质和成分上有很大不同,不能很好的模拟临床DVT的病理生理演变过程。③不完全阻滞左股静脉血流+注入10%高渗盐水损伤局部静脉血管壁(V3组)造模的血栓形成率高,形成血栓稳定可靠。与完全结扎的模型相比,此模型更符合人体DVT的病理生理学演变,且形成血栓的血管段近心端保持通畅,可有效地用于观察药物溶栓或抗栓塞作用的效果。与电流损伤法、机械损伤法等直接损伤静脉的造模方法相比,注入高渗盐水对静脉损伤较小,更符合临床DVT的发病特点。且光镜观察见V3组不同时间点形成的血栓与临床实际形成的血栓在性质和成分上相似,能很好的模拟临床DVT的病理生理演变过程。

综上所述,通过不完全阻滞股静脉血流+注入10%高渗盐水的方法,可以建立稳定的大鼠DVT疾病模型,与完全结扎的模型比较,此模型更符合人体DVT的病理生理学演变,更适用于DVT的基础研究。

[1] 王鸿利,王学锋.血栓病临床新技术.北京:人民军医出版社,2003:25.

[2] Delis KT, Bountouroglou D, Mansfield AO. Venous claudication in iliofemoral thrombosis: long-term effects on venous hemodynamics, clinical status, and quality of life. Ann Surg,2004,239:118-126.

[3] 朱姝,黎贵湘,兰霞.高渗性药物致静脉炎的防治进展.护理与康复,2012,11:135-137.

[4] Abad Rico JI, Llau Pitarch JV, Rocha E.Overview of venous thromboembolism. Drugs,2010,70 Suppl 2:3-10.

[5] Torbicki A, Perrier A, Konstantinides S, et al. Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism: the Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J,2008,29:2276-2315.

[6] Theodorou SJ, Theodorou DJ, Kakitsubata Y. Sonography and venography of the lower extremities for diagnosing deep vein thrombosis in symptomatic patients. Clin Imaging,2003,27:180-183.

[7] Nilsson-Helander K, Thurin A, Karlsson J, et al.High incidence of deep venous thrombosis after Achilles tendon rupture: a prospective study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc,2009,17:1234-1238.

[8] Levi M, Dörffle-Melly J, Johnson GJ, et al.Usefulness and limitations of animal models of venous thrombosis. Thromb Haemost,2001,86:1331-1333.

[9] Nesto R.C-reactive protein, its role in inflammation, Type 2 diabetes and cardiovascular disease, and the effects of insulin-sensitizing treatment with thiazolidinediones. Diabet Med,2004,21:810-817.

[10] Badimon L. Atherosclerosis and thrombosis: lessons from animal models. Thromb Haemost,2001,86:356-365.

[11] 季颖群,张中和,陆慰萱,等.建立静脉血栓栓塞症大鼠模型的研究.中华医学杂志,2009,89:271-275.

[12] 李晓强,桑宏飞.下肢深静脉血栓形成的外科治疗.中国普外基础与临床杂志,2006,13:638.

[13] 陈鸿强,李光新,许崇恩,等.急性下肢深静脉血栓形成的溶栓治疗分析(附126例报告). 中国普外基础与临床杂志,2006,13:665.