西周青铜器铭文书体艺术探微

董文强

西周是我国上古文明的兴盛期,也是中国青铜文化最为发达的时期,此时期的青铜器及铭文的铸造和制作成果卓著。西周时期的文字形式基本上都是靠青铜器保存下来的。西周青铜器铭文内容丰富,在形式上与青铜器铸造技术的进步以及西周先民的文化审美互为表里,成为人类文明时代的重要标志之一,其在西周历史、文化研究上的价值远远超过了《尚书·周书》[1]。西周青铜器铭文的艺术美体现了中国文字和书法独特的文化内涵和审美意蕴以及西周“礼乐文化”的精神内涵,呈现出斑斓多姿的艺术形态。探讨西周青铜器铭文的风格,从其书体演进的特征来分期,一般都与西周的历史分期相一致,其早、中、晚三个发展阶段真实地体现了西周青铜器铭文艺术发展演进的清晰轨迹。

西周早期,即武、成、康、昭四世。西周早期铭文是从殷商晚期文字直接发展而来,继承的对象主要是殷商晚期的甲骨文和青铜器铭文。虽然西周早期的铭文要吸收殷商晚期甲骨文的审美特征的有益成分,但从所依附的物质材料来说二者之间差距较大,甲骨文大部分属于直接刻写,类似于现在的“硬笔书法”,而青铜器铭文要经过多道复杂工序铸造,二者似乎属两个系统。因此,要探讨铭文对甲骨文的继承发展是十分困难的,但可以依据二者之间简单的相似性有一些浅显的认识。

西周早期的青铜器铭文从形态特征来看,装饰性较强,线条圆转、粗细不均,还夹杂着一些团块状的装饰性点画,象形的意味较浓厚。从铭文字体的特点可以看出殷商文化对西周早期文化的影响较深,但从西周早期和殷商晚期铭文风格的比较来看,西周早期青铜器铭文在逐渐努力摆脱殷商晚期青铜器铭文风格的影响而向自身秩序化的目标过渡。从铭文内容来看,族徽类铭文已很少出现,虽然周人不用族徽,[2]但晚商族徽类文字的外形特点仍然要对西周早期铭文有影响。从这一阶段开始,铭文字数明显加长,记录历史史实的铭文增多,内容大多反映西周初期的重要历史,并在一定程度上反映当时的官制、兵制。到了康王与昭王时期,铭文多为长篇巨制,内容大多记录当时的战争、政治活动、册命与赏赐等重要事实。该时期的青铜器铭文以利簋铭、大丰簋铭、何尊铭、大盂鼎铭、小盂鼎铭和沈子它簋盖铭等为代表,主要风格为朴茂凝重,瑰丽多姿,点画劲挺,线条粗细不均,肥笔特征鲜明,且以点团装饰其形。从线条质感到字体结构,从章法布局到艺术韵致,都十分自然得体。康王与昭王之时,青铜器铭文的风格已与前一时期有较大变化,主要得力于西周早期成王的改革,这种改革是对殷商残余势力的打击,即对殷商文化的改革,对周文化来说是一个全面的革新。这种文化的影响力必然要体现在青铜器铭文这种载体之上。

西周早期是商周青铜器铭文的交汇、融合的阶段,大部分为殷商晚期铭文风格的延续,也有少量摹拟商人风格的作品,象形装饰文字的某些美和规范的东西被借鉴于书写性金文,原始象形符号的简化与书体的规范在同时进行,发展“篆引”的倾向刚刚出现。如大丰簋铭(见图1),铭文字体风格与晚商青铜铭文风格有相似性,笔画圆曲、富有动感。铭文线条上呈现出的力量感似乎比殷商晚期铭文较弱,相对殷商晚期青铜器铭文在一定程度上少了象形装饰特征,但象形性、波磔体、装饰性肥笔特征仍常见,排列较殷商晚期铭文整齐。这一时期铭文粗犷豪放,质朴凝重,字体古拙雄浑,字距行距布白精巧,结构布局已明显具有章法意识,如大盂鼎铭文(见图2)圆润凝练的线条、方圆兼备的用笔和空灵奇古的布局是其突出代表。其中笔画中偶尔伴出的装饰性肥笔,正是殷商晚期到西周早期青铜器铭文过渡时期的重要特征之一,肥笔使得青铜器铭文的线条富于变化,字态更加生动。这种装饰性的笔画说明西周先民对文字美是有意识地进行改造,绝不是随意为之,是经过精心设计,在写与铸之时用心来追求青铜器铭文的艺术美。

西周中期,即穆、恭、懿、孝、夷五世。这一时期,出现长篇大论的铭文,二三百字者已司空见惯。青铜器铭文艺术风格多元化,是字形书体自由发展的时期,可以说西周晚期铭文艺术之所以能取得巨大的成就得益于西周中期铭文书体自由地发展,中期的自由发展直接推动了晚期铭文艺术的大成。典雅雍容,纯淳娴雅,凝重古拙,是这一时期趋同的书体艺术风格,显现出一种肃穆庄严的庙堂之风。从这种风格来看,西周青铜器铭文的功用或许和宗教有着不可分割的联系。长篇铭文在字体上逐渐脱离了象形,朝着规范化、程序化的方向演进。在抽象性方面比西周早期进一步提高,线条更加流畅,书写性特征更加突出。用笔圆润,装饰意味更加减弱,结构上来说更加趋于方整。代表作有静簋铭、墙盘铭、威鼎铭、班簋铭、宗周钟铭、曶鼎铭、十二年大簋铭、番生簋盖铭等。该时期是周人书体风格达到成熟,发展多种风格的时期。青铜器铭文的风格一变为典雅秀劲,用笔圆润,虽然肥笔在局部偶有保留,但装饰性的意味明显减弱。点画两端如一,中段日益匀整,字体结构趋于方整,章法布局也日益鲜明,从某种程度上反映了西周先民审美意识的逐步转变。

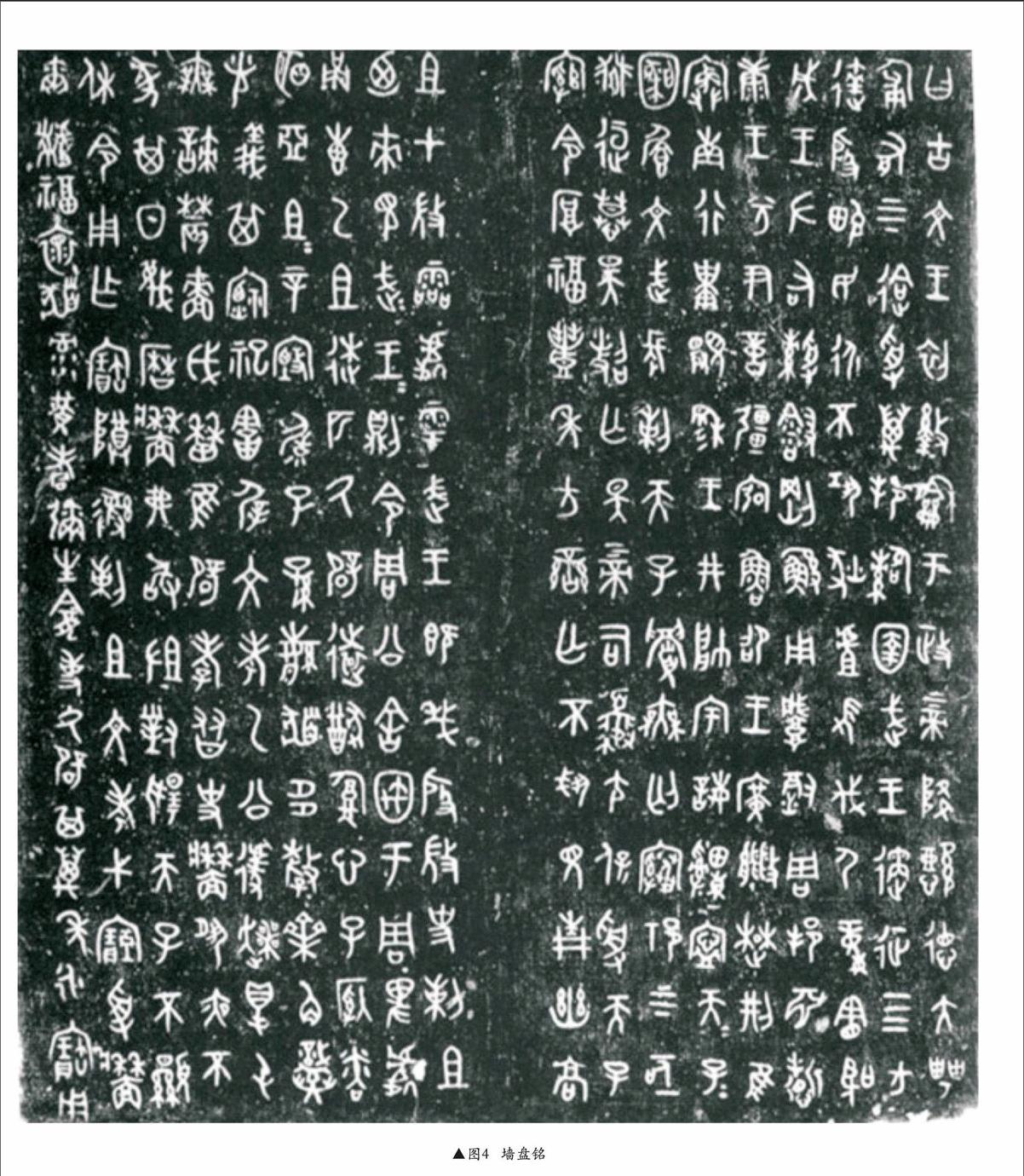

西周青铜器铭文书体从早期到中期的演变出现了三个方面的突出特征:第一,青铜器铭文字体逐渐在趋向规范简易。这种特征与字体的不断简化密切相关,简化使青铜器铭文象形性减弱,进一步向抽象化、规范化和符号化发展,使得书体有了进步。[3]第二,青铜器铭文出现“篆引”的倾向,笔画起止处线条如一,线条更为单纯,书法线条美的特征更为突出,这是西周先民不断追求文字美的表现。第三,从青铜器铭文书体艺术的整体风格特征来看,逐步注重行气,分间布白越来越明朗,青铜器铭文的整体艺术美越来越凸显。如穆王时期的静簋铭(见图3),青铜器铭文的象形性特征越来越淡化,字形虽显拘谨,但大小基本一致,行款布局整齐疏朗,总体上呈现出规整有序的风格,章法意识越来越显著;再如恭王时期的墙盘铭(见图4)笔法圆润雄强、古拙凝重,书体线条均匀如一,字体大小统一和谐,初步具有秦小篆“玉箸体”的特征,字形整齐划一,章法意识明显,外在形式来看横成行、竖成列。

西周晚期,主要为厉、宣、幽三世。这一时期,周王室衰微,向心力减弱,诸侯各自为政,青铜器铭文地域风格特征凸显,呈现出多样性特征,书风开始出现明显的分化,[4]西周青铜器铭文伴随着历史的进展显现出时代的风格,由此可以看出铭文所依附的时代特征的变化。值得注意的是,西周晚期的宣王时期,青铜器铭文艺术达到了前所未有的成就。西周晚期青铜器铭文内容题材广泛,长篇的铭文增多,内容多为韵文,文辞华丽。该时期的青铜器铭文艺术风格完全成熟,书体风格已定型,典雅工整为总体风貌。如兮甲盘铭、颂簋盖铭和虢季子白盘铭,从字形结构来看,已达到规整化和程式化。此时青铜器铭文中的肥笔完全消失,以粗细均匀如一的笔画形态出现,点画线条的形式美变得纯粹而突出,“有意味的形式”越来越浓厚。[5]字的造型更显得无拘无束,其字形结构横向取势,点画错落摇曳;结字重心下移,章法潇洒自然,总体给人活泼灵动的艺术感,是匠心与自然的巧妙沟通和融合。如毛公鼎铭,字数长达497字,笔法精严,灵动自然,肥笔特征已难见到,在西周晚期的文化格局中集中体现出不同凡响的气度与书法艺术的双重价值。[6]

到这一时期,青铜器铭文艺术完全成熟,已经进入到规范化、程式化和唯美化阶段。如大克鼎铭(见图5),全篇28行289字,其铭线条挺拔圆润,布局完整,字体质朴流利,铭文被规规矩矩地安排在横竖成行的界格中,显示出秩序井然的风格特征,全篇的空间布局概念非常明确,为西周青铜器铭文艺术美的典范。《散氏盘》(见图6)为厉王时器,字距和行距疏朗,结字不拘一格,错落有致,一派生机。点画粗壮圆实,结体严谨端正,通篇雄浑肃穆,自由率意,意蕴深邃。以我们今天的眼光来看,用笔豪放,结字和用笔暗合草书意蕴,有一种厚拙雄强之美。《虢季子白盘》(见图7)为宣王时器,其铭用笔圆润,笔画粗细匀称,结体工稳秀美,纵成行、横不成列,字距行距疏朗有秩,分间布白疏朗整齐,总体风格端庄秀雅,显示出了向后世秦小篆过渡的风格特征。西周晚期出现了规整化的铭文书体特征,从书体发展的角度来看,这种规整化是以规范和标准取代自由发展为代价的,对书体的发展来说是一种最大的阻碍,当标准化一旦确立,铭文风格的多元化即面临着统一,统一意味着这种多元化发展遭到破坏。随着周王室的衰微,地域王国的兴起,这一局面被打破,青铜器铭文和其他艺术形式一样,地方性特色凸显,呈现出新的艺术特色。

对西周青铜器铭文书体的探讨只能依据铭文字体来分析,青铜器铭文是经过几道复杂工序的结果,对最初的书写状态我们无从知晓。经过几千年的锈蚀,铭文带给我们的特点已经不是最初的原始状态,但遗留的基本风格特征仍然可以让我们窥见西周时期先民对文字美的创造能力。总体来看,西周青铜器铭文朴茂多姿、古朴厚重、形体简约、笔法凝练,在演变过程中青铜器铭文线条装饰性意味越来越减弱,逐渐在走向“有意味的形式”。西周青铜器铭文在结体上逐渐以长形为主,采取上紧下松的结体以求字体的秀丽感,相比商代青铜器铭文,章法布局明显秩序化,空间布局越来越明确。西周青铜器铭文在继承殷商晚期甲骨文和青铜器铭文的基础上更显规范统一,逐步注重字与字之间的相互关系,结体上形成了圆形构造的特点,整体风貌厚重典雅而又圆润质朴。[7]形成这种特点的原因与西周礼乐文化的发展密切相关,礼乐文化的影响如暗流般推动着青铜器铭文书体的演进。西周青铜器铭文的整体艺术美的形成是先民有意识追求文字艺术美的结果,青铜器铭文的发展与繁荣受到了来自社会制度本身即王朝专权、各个诸侯自身需要的干预,[8]因此青铜器铭文的形式逐步走向规范化、程式化和唯美化。西周青铜器铭文,是甲骨文蜕变为大篆书体并趋于成熟的标志,在书体发展史上承殷商、下启秦汉,以其多姿多彩的书体艺术风格、极高的艺术魅力和艺术精神占据着上古书法史的重要地位。[9]青铜器铭文书体在演进中所展现的独特艺术魅力展示出西周先民对于文字艺术美有着超强的理解力。