揭开高安元代窖藏的神秘面纱

刘金成

【摘要】高安元代窖藏自发现至今,仍属国内外专家关注的热点。究其原因当属窖藏出土的青花、釉里红瓷器数量之多、品质之精、造型之众、器形之硕大令世人瞩目。窖藏发现30余年来,虽先前的窖藏研究对主人早有定论,然而随着近来对其出土器物研究的不断深入,有关主人及身份出现的诸多疑点也逐渐显露。此次对窖藏主人的再研究,是在剖析窖藏器物的文化属性、使用功能基础上,以高安明正德《瑞州府志》之所载的、元代瑞州路与之有关的史料为佐证,再结合《元史》中的相关记载进行了比较分析,从而推论出窖藏主人及其身份。本刊上一期从“原窖藏主人认定之疑误”“明正德《瑞州府志》与窖藏”两方面阐述了先前对窖藏主人认定存在的问题。

三、从出土器物剖析窖藏主人

为了进一步印证窖藏与主人间存有的关系,我们不妨以窖藏器物的属性为切入点,从中选取代表性的器物进行解读,分析其背后的主人及身份。

(一)窖藏青花瓷器

1.青花蕉叶纹觚。窖藏出土的19件青花瓷器中,青花蕉叶纹觚显得尤为醒目(见图3)。觚是中国古代用于祭祀的礼器,也可用作饮酒的容器。其造型为圈足、敞口、长身,主要盛行于商代和西周。

觚在宋代以陶瓷烧制不在少数,如宋五大名窑就不乏觚类精品。而以青花钴料烧制觚则始于元代晚期,存世量极少。此件青花觚属元代青花觚中的上品,极其珍贵。它的出现,是窖藏244件瓷器中在造型上明了其属祭祀用途的器物,这与明正德瑞州府志《瑞州路重修郡学记》中“操觚弄翰”的记述惊人地吻合。

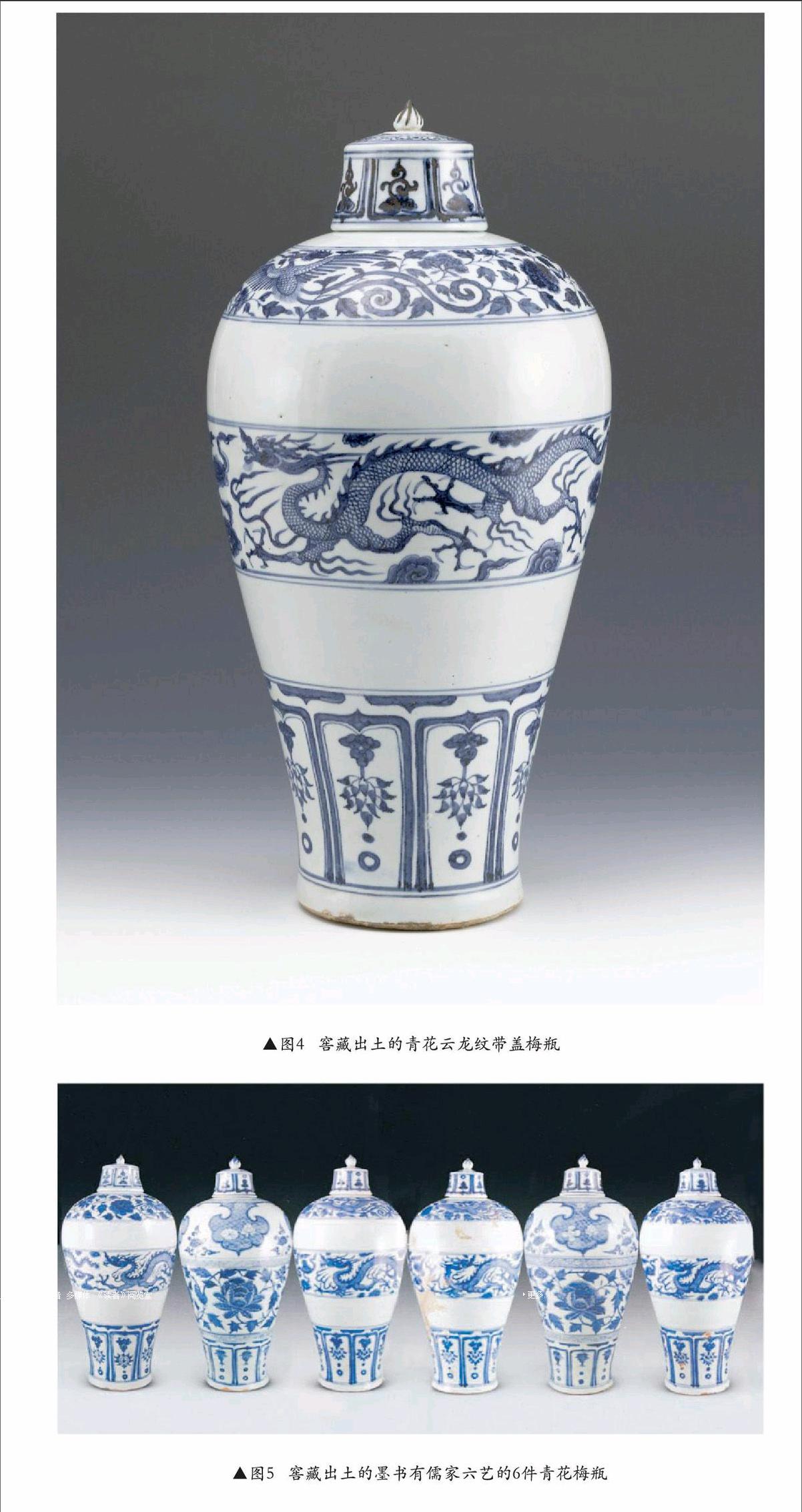

2.青花梅瓶。窖藏中有梅瓶共6件,它们造型相似,且均为短颈、小口、带盖(见图4),其中4件梅瓶盖的盖内置有锥管,锥管状结构使得瓶与盖套合后不易脱落,还可使梅瓶盛酒后易于密封。此类梅瓶的烧制应与大元帝国引进蒸馏酒的制作有一定的关系,但更多的是元朝官府用以满足祭祀的需要。这6件梅瓶中,有4件龙纹装饰为分段交替的装饰(见图5),尤为醒目,亦可视作其与大元帝国草原民族崇拜蓝天白云的祭祀文化相关。

从《元史·祭祀志》“衣冠尚质,祭器尚纯”的记载[20],可得出如下推论:在元代晚期,瑞州路官府根据朝廷对祭祀时的官员衣着“尚质”、祭祀器“尚纯”的标准,结合自身祭祀的需要,获得(定烧)了一批类如青花、卵白釉等“祭器尚纯”的祭祀器。尤其是窖藏中蓝白相间的青花瓷器,更符合其盛酒祭祀的用途。

窖藏中青花瓷的使用功能应与现藏于英国大卫德基金会“至正十一年青花云龙纹象耳瓶”纯蓝纯白的祭祀用途有异曲同工之妙。只是这6件梅瓶在祭祀功能上与至正十一年象耳瓶略有区别:“前者是用于盛酒的祭祀用礼器,而后者则‘铭文专用于菩萨座前的供奉器”。

另外,在窖藏6件梅瓶底部及盖的内壁,分别用墨书楷体写有“礼、乐、书、数、射、御”儒家六艺(见图6-图11),部分瓶底部的墨书虽然年代久远受土壤侵蚀,但都能依稀可辨。从中不难看出窖藏主人崇尚儒家文化之用意,并用“六艺”巧妙地将梅瓶编号成为了一个组合体。

至于主人在梅瓶上留下儒家“六艺”的用意,是否可作如下几点诠释:

(1)明正德《瑞州府志》卷之十三《瑞州路重修郡学记》中载有:“……积二年,廪有余粟,库有余财,而公之志乃得行焉。乃饰礼殿而易其丹碧,肃神仪而正其章服之戾制者。[21]”从该记述可知,禹苏福到任瑞州路总管二年后,谷仓里便有了余粮,府库中便有了余财,致使其重修学堂的计划得以实施:于是维修郡学,装饰礼殿(郡学中的一部分文庙,祭祀孔子的场所),更换了原建筑中的红墙、碧瓦,揖拜先贤神像(郡学中的孔子像),修正那些有违礼制(孔孟之道)的地方。故“六艺”的出现也是时局所趋。

(2)瑞州路的郡学书院及社稷祭祀,是元代统治者用来教育培养人才及教化汉民的场所。他们遵崇汉人传统的“孔孟”之道,修建文庙祭祀先贤,以稳固蒙古帝国的社稷,从而达到长久统治汉地的目的。作为瑞州路官员使用的祭祀礼器梅瓶,用汉字在其上书写“六艺”是符合其崇尚儒学文化祭祀的理念。

(3)在《元史·祭祀志》中有“礼仪、乐仪、射仪、御仪”的记载[22],这均是元宫廷在祭祀活动中需进行的礼节仪式。这些祭祀术语出现于祭祀的梅瓶上,也是当时瑞州路官员们从祭祀器礼仪的角度虔诚地在梅瓶上书之。至于梅瓶上的“书、数”二字,虽不见于《元史·祭祀志》中,但作为6件梅瓶组合器中不可或缺的2件,是否可解释为瑞州路郡学用于祭祀“先贤”的需要。

因此,6件梅瓶所书的“六艺”不仅与《元史·祭祀志》中记载的礼仪相一致,也与《瑞州路重修郡学记》中的史料相吻合,是元政府使用先进汉地儒家文化统治其帝国的真实写照。

3.青花云龙纹兽耳盖罐。通体用青花装饰,纹饰多达12层,肩部两侧各贴塑模印铺首一只,口中衔有铜环。查考史料,铺兽衔环装饰多出现于宫廷建筑物之上,以彰显皇家君临天下气势的威严。该装饰如出现于庙宇祭祀场所,则以示宗教场所的肃穆圣洁;官府衙门上出现兽耳装饰,更多用于表达威严;大户富裕之家的门宅上出现兽耳装饰,则更多地用于镇宅辟邪和主人听叩门声迎客。但窖藏兽耳盖罐铺首衔铜环的出现,既区别了皇宫禁地的森严等级,也有别于富裕人家宅门上兽铺衔环的用途。

从目前考古实物分析,宋代瓷器上少见有兽耳衔环装饰。进入元代之后,瓷器上装饰贴塑铺首衔环大量出现,且多出自于随葬陶瓷品的对瓶上。从中不难推论兽耳盖罐出自元末窖藏的用意,这虽不是随葬品,但也不能简言之视为陈设实用器。根据造型分析,该青花云龙纹兽耳大罐与古代商周以来盛行的青铜礼器罍相类似(见图12、图13),它在文化内涵中应与庙宇祭祀中的铺首衔环相对应,与祭祀是同一文化属性。其出现于窖藏,应将其视为元代瑞州路官僚们用来盛酒祭祀的礼器较为贴切。

4.青花云龙纹荷叶盖罐。以荷叶作为罐的盖面在元代广为流行,属该朝代的典型器物造型。高安窖藏中的青花瓷器,大多绘有与荷莲相关的纹饰。荷莲纹饰,在古代多出现于与宗教建筑及宗教信物相关的物品上,其寓意突出表现圣洁和出淤泥而不染。莲花是佛教经典中常常提到的象征物,故荷叶与莲花是宗教花卉的象征物。

高安窖藏出土的荷叶盖罐共一对。罐盖作覆荷叶状,配以卷曲莲杆状把柄钮,用青料绘叶脉及鱼纹。只从荷叶盖罐造型上看似乎适合用于陈设,但将它与今分别藏于湖北省博物馆和九江市博物馆的一对元青花荷叶塔式盖罐进行比对(见图14、图15),不难发现其制作荷叶盖面的寓意及用途。塔式盖罐在元代为随葬品中谷仓类冥器,其上的荷叶纹饰在宗教中还有“起死回生、超度亡灵”的寓意。

很显然,窖藏中的一对青花荷叶盖罐的用途较为明确,可视为元代瑞州路官僚祭祀时用于盛放五谷杂粮的祭器,并与其他祭祀器物组合,属祭器中的一种。

5.青花高足杯。窖藏出土244件瓷器中有青花高足杯9件,数量较为罕见,大小相差无几,属窖藏青花器物中比例最多的器形(见图16)。青花高足杯上部均为碗形,口沿微外撇,杯心平坦,下承喇叭状、竹节形高柄足,足中空,足端平切露胎。纹饰分别为诗文、一束莲纹、“岁寒三友”一束莲纹、菊纹、松梅纹、牡丹纹、“岁寒三友”蕃莲纹等(见图17)。

其中尤以青花诗文高足杯最为突出,从高足杯内所书“人生百年长在醉,算来三万六千场”铭文来看,窑工制作的是“高足酒杯”,而目前有学者在研究元代该类型器物时将其归纳为“高足碗”,实属误读。此杯通高高9.4厘米,口径10.7厘米,足径3.9厘米,从尺寸大小、高足杯的造型分析,该器实则无法用来盛饭,与碗的用途相悖。

由于青花高足杯造型上的匹异,它出现在高安窖藏中,那当时只有一个群体适用它——瑞州路的蒙古人及来自西域的官僚们。在草原游牧或迁徙过程中,高足杯可用作饮酒或喝奶茶的器皿,如将其与窖藏祭祀器的用途并列,其又与元代统治者——蒙古人特有的“敬献饮食致祭”[23]的祭祀礼仪相一致。

在元代,祭祀者的祭祀方法是把酒食“洒奠”在偶像上面或抛洒在地上,这一传统的祭祀乃至影响至近代。在今天高安的民间,不管哪一行当,凡是上了年纪的手艺人,仍然遗留有酒祭的这一习俗:在饮酒之前,他们会先将手指在酒杯中蘸酒举过头顶往上一弹——祭天;第二下用手指蘸酒向下弹——祭地;第三下则将蘸酒的手指向桌面轻轻一弹——祭祖(师傅)。由此可见,不管是蒙古人用的高足杯还是汉人用的圈足杯,当时的人们不仅将它用来饮酒,还是祭祀文化中的祭器。

故窖藏中的青花高足杯,既源于草原民族的生活习性而烧制,又可与窖藏中其他祭祀器相组合用于盛酒祭祀。该推理也是符合此类器物的文化属性,从而进一步印证了明正德《瑞州府志·瑞州路重修郡学记》中“祭器”的记载。还有“9”这个数在这里的出现绝非偶然,它应与古代“九五之尊、长治久安”的祭祀文化相衔接。

窖藏中青花器物名称、数量、用途、拥有者及储藏地分析如表2所示。

(二)窖藏的龙泉窑瓷器

窖藏出土龙泉瓷器共168件,含盘、碗、碟、洗、高足杯、罐共6个品种。尤其是龙泉窑大碗有62件,占窖藏龙泉窑瓷器数量的37%,所占比例如此之大,也是值得重点关注的线索。

查阅明正德《瑞州府志·群祀志·坛遗》记载:“社稷坛在阜成门外,洪武初设缭以周垣,厨库祭器并如二,坛左斋房十间,每岁春秋仲月上戊日,本府官率僚属致祭。”[24]

以上记载的虽是明代社稷坛的概况,但从“洪武初设缭以周垣”一句中不难发现该社稷坛元代就已有之,只是洪武初(约1368年)加设了围垣。从“厨库祭器并如二”分析看,斋厨房、祭器库共两间在元代与社稷坛并存。“坛左边斋房十间”也就是说该社稷坛除明洪武初加设了围垣外,明代瑞州府官员们用于祭祀饮食的十间斋房也是元末的遗存。还有该记载的祭祀时间,也与《元史·祭祀志》中颁布郡县祭祀伏羲、炎帝、黄帝应在“有司岁春秋二季行事”[25]的时间相同。

又查明正德《瑞州府志》元晚期瑞州路户籍人口的情况[26],当时瑞州路户籍人口史料所反映所辖的高安县、上高县、新昌州(今江西省宜丰县)实为统计瑞州路的总户数和总人口数,没有关于当时瑞州路所在地的城区作坊、商贸有大量人口群聚一处生活的记载。

由此推论,窖藏62件龙泉窑大碗,只有元代中晚期瑞州路的社稷斋厨房有条件作为祭祀用拥有,这从一些大碗釉面有使用过的痕迹也可看出。这批大碗应属瑞州路总管府率领本府幕僚在每年春秋两季于社稷坛祭祀时斋房用的餐具。

《瑞州府志·秩官志封·爵》载:“本路达鲁花赤一员,总管一员,同知、治中、判官、推官各一员,经历、知事、提控案牍兼照磨承发架阁各一员,路学教授、学禄、学正、直学各一员,司狱司司狱一员,禄事司达鲁花赤一员,禄事、判官、典史各一员。”[27]以上合计瑞州路总管府有官员共19人(见图18)。

又查明正德《瑞州府志》中记载,高安至正年间瑞州路设万户府,官员构成如下:“达鲁花赤一员,万户、副万户各一员,经历司经历、知事、提控案牍各一员,镇抚所镇抚、吏目各一员,龙兴上下千户所、手额号千户所各达鲁花赤一员,千户、副千户弹压百户各一员。”[28]瑞州路万户府共有官员12人。

根据以上两处史料可知,元代至正年间的瑞州路总管府和万户府共计有从职官员31人,也是蒙古人和色目人(西域人)官员最为集中庞大的一个群体。如果瑞州路召集当时所管辖二县(高安县、上高县)一州(新昌州,今宜丰县)官员举行大型祭祀活动[29],那来祭祀的人员将成倍增加。将窖藏龙泉窑大碗的数量与当时瑞州路总管府举行“一府两县一州”官员在社稷坛祭祀的人数比对,出现了惊人的吻合。其中高足杯、大盘既是实用器,亦可作祭祀器交替使用。

如要进一步佐证窖藏龙泉窑瓷器与元代祭祀的联系,现可将《元史·祭祀志》中的记载举证做一简单诠释。

《元史·祭祀志》有关祭器的记载:“罍一、洗一、篚一,中统以来,杂金、宋祭器而用之。至治初,始造新器于江浙行省,其旧器悉置几阁。”[30]该记载明确了元政府使用祭器中囊括罍、洗、篚。自元中统以来(约1262-1263年),元朝廷用于祭祀的器物均为金宋时期遗物,到至治初年(约1321年),元政府于浙江行省始造新器用于祭祀,原祭祀旧器搁置。由此推论,在元代的浙江行省只有龙泉窑才可担当此重任以满足朝廷祭祀之急需。高安窖藏中的168件龙泉窑瓷器,是在这一历史背景下,由瑞州路总管府于至治初年(约1321年)之后效仿朝廷的做法,在浙江行省龙泉窑订购的祭祀器。其中的高足杯、大盘既是实用器,也可作祭祀器物交替使用。

有关窖藏中的29件龙泉窑洗,按《元史·祭祀志》的记载它既是祭祀中的必需祭器,而又可作为瑞州路郡学的文房用具及郡学用来祭祀先贤的祭器。这也可从《瑞州路重修郡学记》“书籍、祭器则专库以庋藏,先贤旧祠则增拓而大其制……”[31]的记载中得到印证(见图19-图25)。

窖藏龙泉窑器物数量、用途、使用者及来源如表3所示。

(三)窖藏卵白釉印花龙纹高足杯

窖藏出土的卵白釉高足杯共17件,其中9件印有五爪龙纹,较为醒目。这9件高足杯与窖藏的其他瓷器不同之处还在于杯把的柄内墨书有“中和”二字,极为独特,在历代瓷器款记上也极为罕见。

查找“中和”词汇释义,其源于古代八卦术语,意为“八卦中上部要求和、下部要逢中”,这是个口诀。根据八卦对“中和”二字的释义,结合高足杯五爪龙纹及柄内所墨书的“中和”二字,这9件卵白釉五爪龙纹高足杯不是简单的瓷器。

据《元史·百官志》载,世祖忽必烈即位后,于中统四年(1263年)5月设立枢密院,序从一品[32],权力仅次于中书省,主要掌管全国军事机密事务、边地防务,并兼禁卫。战时并设有行枢密院,作为枢密院的派出机构统辖一方军政事务。又据清代蓝浦所著《景德镇陶录》中记载,元中晚期中央枢密院在景德镇烧造印有“枢府、太禧、福禄”等字样的卵白釉瓷器,并委任饶州路总管代行管理及课税权[33]。由此不难分析,窖藏出土的高档次卵白釉龙纹高足杯应属元代“枢密院”所为,其生产时间在元代的中晚期。

《元史·祭祀志》载有:“元贞元年,初命郡县通祀三皇,如宣圣释奠礼。太皞伏羲氏以勾芒氏之神配,炎帝神农氏以祝融氏之神配,轩辕黄帝氏以风后氏、力牧氏之神配。”[34]元贞元年(1295年),朝廷首次颁布政令,要求郡县各级地方政府与朝廷共同祭祀“伏羲氏、炎帝神农氏、轩辕黄帝氏”。高安窖藏有卵白釉高足杯17件,唯独这9件五爪龙纹规格极高,照此推测,不排除其所针对的祭祀对象是经朝廷颁布政令要求地方各级政府祭祀的三位远古皇帝。其“中和”二字也与该祭祀对象相吻合。

另外,这9件卵白釉五爪龙纹高足杯与窖藏青花高足杯在数量上是惊人的一致,均为9件。在这里不知是巧合还是当时瑞州路官府出于祭祀的需要而有意为之,此乃仍存有未解之谜(见图26-图30)。

窖藏卵白釉印花龙纹高足杯龙纹爪数、作用及拥有者如表4所示。

(四)窖藏釉里红高足转杯

高安元代窖藏出土的釉里红高足杯共2件,一件为釉里红彩斑贴塑蟠螭龙纹高足转杯,另一件为釉里红梅菊纹高足转杯。以窖藏出土的2件釉里红高足转杯为例,窑工在制作过程中或许将草原民族的宗教信仰融入其中。

西汉年间,印度佛教从古西域不断地传入我国,经由青藏高原辐射中原,期间长时驻足于草原,与草原分支的蒙古族萨满教相融合,成为今蒙古族人信奉的藏传佛教的一支,影响广泛。藏传佛教在今蒙古族的生活中仍随处可见,诸如其使用的手摇转经筒是最具代表性的宗教礼仪信物。转经筒此般造型,与窖藏出土的釉里红菊纹高足转杯在造型上惊人地相似。釉里红高足转杯的整体造型和藏传佛教手摇转经筒相差无几,而且杯体与柄部均能转动。釉里红高足转杯因其与窖藏中其他祭祀器物同属一处和同属瑞州路所有,可将其理解受藏传佛教的影响主人在景德镇定烧,是草原民族宗教文化中的典型物品。

至于2件釉里红高足转杯在当时的作用,目前仍无恰当的定论。但从其360度旋转的功能分析,作为家常酒具及陈设物貌似画蛇添足,应理解更多地蕴含了民族文化的个性,将其与釉里红匜一同归纳为具备祭祀功能的礼仪之器更为妥切。此释与高安明正德《瑞州府志·瑞州路重修郡学记》中“祭器则专库以庋藏……”的器物用途并不矛盾(见图31、图32)。

窖藏釉里红高足转杯的数量、用途、拥有者及储藏地如表5所示。

(五)窖藏中的瓷匜

匜是我国古代贵族们举行祭祀活动的礼仪器,是用来浇水洗漱的用具。匜,器形独特,从目前考古资料看,最早出现于西周,盛于东周,多见于青铜制作。春秋《左传·僖公二十三年》中就有“奉匜沃盥” [35]的记载,“沃”的意思是浇水,“盥”的意思是洗手洗脸。“奉匜沃盥”是指古代人在祭祀过程中的重要礼仪,用于祭祀人净手、洗脸,亦表示对祭祀对象的无比虔诚。元代祭祀处在一特定的历史背景下,用瓷匜替代青铜匜者居多,如青花匜、釉里红匜、卵白釉匜等,其中不乏名品佳作,它已成元代颇具特色和个性的祭祀器具。

《元史·祭祀志》中有“皇帝受瓒,内侍奉匜沃水” [36]的记载,这表明皇帝在祭祀时,由祭祀礼仪官用匜沃水给皇帝净漱的这一重要过程。《元史·祭祀志》又载:“至元十年八月甲辰朔,颁诸路立社稷坛壝仪式。十六年春三月,中书省下太常礼官,定郡县社稷坛壝、祭器制度、祀祭仪式,元贞二年冬,复下太常……三献官以州长贰为之。” [37]

从以上两处《元史》关于祭祀史料分析可得知:

1.皇帝祭祀礼仪过程使用“奉匜沃水”。

2.至元十年(1273年)八月初一,元政府颁布各路设立社稷坛围及祭祀的仪式,并要求各郡县制定祭器制度及祭祀仪式。元贞二年(1296年)冬,又下诏令规定地方祭祀礼官由州长的副手(各级地方政府首脑的副手)担任。

高安窖藏出土的3件瓷匜,其中1件是釉里红芦雁纹匜,另2件为卵白釉匜。很显然,这3件瓷匜是瑞州路官府根据朝廷的祭祀政令而制办的,其用途也是瑞州路官府遵照朝廷颁布的政令、由达鲁花赤或总管的副手任礼仪官用来“奉匜沃水”的祭祀器。

但值得一提的是,从匜的大小及容积分析,匜为我国古代祭祀时必备的礼仪之物,匜的作用其象征性大于实用性(见图33、图34)。

窖藏匜的数量、用途、拥有者及储藏地点如表6所示。

(六)窖藏中的铜铁器

窖藏出土的251件器物中有7件铜铁器,分别为铜匜2件、铜盆2件、兽耳衔环长颈铜瓶1件以及残破铁勺、铁罐各1件。

铜匜。铜匜略大于瓷匜,造型相当。在铜匜流的呈45度角处有一管形把,据分析该管形把应是用来抖接木柄而设计,与瓷匜在用途上相同均属祭祀器。由于其抖接了长木把柄,使用过程中范围因此比瓷匜更阔。假如窖藏中的瓷匜在元代祭祀中用于个体“奉匜沃水” 的话,那么铜匜则因其抖接了长木柄而使其作用范围得以延伸,故铜匜在祭祀活动时可面对群体官员“奉匜沃水”。

铜盆。窖藏出土铜盆2个,高7.4厘米,口径42厘米。查考《元史·祭祀志》记载:“俱用锅釜温水置盆杓巾帨,令人掌管省谕,必盥洗然后行事,违者治之。”[38] 元至顺元年(1330年)十月,文宗(图贴睦尔)祭祀礼仪时,礼仪官将锅内的温水倒入盆内,再将手巾置入,文宗用以盥洗后再行祭祀大礼。由此分析该盆是与窖藏其他祭祀器组合使用的意图显而易见,朝廷的规制“必盥洗然后行事”程序如被省略,必将治罪。故铜盆的出现,进一步佐证了窖藏众多器物是元代瑞州路按照朝廷的规制用来祭祀的礼祭器。

兽耳衔环长颈铜瓶。铜瓶在古代又称作铜壶,该铜瓶为范铸结合打制成形。颈两侧各置一兽耳,其中一兽耳衔活圆环,另一兽耳活环脱失。此铜瓶兽环与窖藏出土“元青花兽耳盖罐”铜环类似,器物造型上与窖藏出土1件戗金玉壶春瓷瓶造型上大致相同。铜瓶颈中部饰雷纹地一周,两侧各饰一折枝花卉,肩腹部光素无纹,圈足外墙饰云纹一周,属典型的青铜礼器纹饰。《元史·祭祀志》在郡县社稷中有“尊二”的祭祀器记载[39]。至元十年八月(1273年),元朝廷颁布祭祀令,要求各路立社稷坛围仪式,并明确祭祀器中必须有尊位列其中。结合元代瑞州路的祭祀记载,该兽耳衔环长颈铜瓶属典型的祭祀器,它的出现为窖藏众多器物用途的认定提供了又一实物依据。

至于窖藏中的1件铁勺和1件铁罐,因出土时已锈蚀残破殆尽,其功能用途在此地无法进行深入的研究及延伸研究,暂将其归纳为元代瑞州路祭坛斋房中的厨具(见图35-图37)。

窖藏铜铁器数量、用途、拥有者及储藏地点如表7所示。■

参考文献:

[20](明)宋濂.元史.卷七十二(志第二十三).祭祀一.郊祀上[M].中华书局,1976.

[21](明) 邝璠.明正德.瑞州府志.卷之十三.词翰志·纪述.瑞州路重新郡学记[M].现藏高安市史志办:天一阁藏正德刻本钞本,1981.1-2.

[22](明)宋濂.元史.卷七十二(志第二十三).祭祀一[M].中华书局,1976.1779.

(明)宋濂.元史卷七十七(志第二十七下).祭祀六.至正亲祀南郊·三黄庙祭祀礼乐[M].中华书局,1976.1915.

(明)宋濂.元史.卷七十五(志第二十六).祭祀四.宗庙下·亲谢仪·其目有八[M].中华书局,1976.1859页.

(明)宋濂.元史.卷七十五(志第二十六).祭祀四.神御殿[M].中华书局,1976.1875.

[23]草木子.卷三下.杂制篇[M].中华书局,1983.61.

[24](明)邝璠.明正德.瑞州府志.卷之四.群祀志·坛遗[M].现藏高安市史志办:天一阁藏正德刻本钞本,1981.15.

[25](明)宋濂.元史.卷七十六(志第二十七上).祭祀五.太社太稷. 郡县三皇庙[M].中华书局,1976.1902.

[26](明)邝璠.明正德.瑞州府志.卷之三.户口[M].现藏高安市史志办:天一阁藏正德刻本钞本,1981.8.

邝璠.明正德.瑞州府志.卷之四.宫室志·书院社学铺舍·群祀志祠庙[M].现藏高安市史志办:天一阁藏正德刻本钞本.1981.

[27](明)邝璠.明正德.瑞州府志.卷之五.秩官志·封爵[M].现藏高安市史志办:天一阁藏正德刻本钞本,1981.12.

[28](明)邝璠 .明正德.瑞州府志.卷之五.秩官志·封爵[M].现藏高安市史志办:天一阁藏正德刻本钞本,1981.17.

[29](明)邝璠.明正德.瑞州府志.卷之六.秩官志·历官上·高县[M].现藏高安市史志办:天一阁藏正德刻本钞本,1981.6.

[30](明)宋濂.元史.卷七十四(志第二十五).祭祀三.宗庙上·祭器[M].中华书局,1976.1846—1847.

[31](明) 邝璠.明正德.瑞州府志.卷之十三.词翰志·纪述.瑞州路重新郡学记[M].现藏高安市史志办:天一阁藏正德刻本钞本,1981.38.

[32](明)宋濂.元史.卷八十六(志第三十六).百官二[M].中华书局,1976.21-55

[33](清)蓝浦.景德镇陶录.卷五.

[34](明)宋濂.元史.卷七十六(志第二十七上).祭祀五.太社太稷 ·郡县三皇庙[M].中华书局,1976.1902.

[35] (春秋)左丘明.公元前722年.左传·僖公二十三年,有“奉匜沃盥”的记载。

[36](明)宋濂.元史.卷七十四(志第二十五).祭祀三.亲祀时享仪·其目有八·五曰晨稞[M].中华书局,1976.1849—1851.

[37](明)宋濂.元史.卷七十六(志第二十七上).祭祀五.太社太稷·郡县社稷[M].中华书局,1976.1901.

[38](明)宋濂.元史.卷七十二(志第二十三).祭祀一.郊祀上·四曰仪注[M].中华书局,1976.1791.

[39](明)宋濂.元史.卷七十六(志第二十七上).祭祀五.太社太稷·郡县社稷.中华书局,1976.1901.