江苏省高职院校体育专业就业现状与制约因素研究

陈 章 源

(南京信息职业技术学院 体育部 210046)

江苏省高职院校体育专业就业现状与制约因素研究

陈 章 源

(南京信息职业技术学院 体育部 210046)

采用调查与访谈的方法,掌握了江苏省高职院校体育专业毕业生就业的现状,分析了其制约因素,并提出发展策略.结果显示:江苏省高职院校体育专业发展趋势良好,基本体现职业教育特色,能够考虑社会诉求,但毕业生的就业意识不强,价值取向偏倚,缺乏职业生涯规划.毕业生就业主要选择健身俱乐部、教育培训机构和中小企业(公司)等机构,在地域选择方面趋于理性,着重于向中小城市发展;影响高职院校体育专业就业的因素有社会因素、招聘因素、学校因素和个人因素等.

高职院校;体育专业;就业;现状;对策

高校毕业生的就业工作是民生工作的重点,多年来深受社会各界关注,毕业生就业是民生之重.在瞬息万变的市场需求形势下,如何实现毕业生顺利就业、满足毕业生就业需求,是高职院校就业规划亟待解决的课题.鉴于此,本文在调研江苏省高职院校体育专业毕业生就业现状的基础上,探析其影响因素并提出改进策略,以便为规范高职体育专业毕业生就业指导,实现学生自我完善提供一些借鉴与参考.

1 研究对象及方法

1.1 研究对象

以江苏省6所开设体育专业的高职院校(江苏经贸职业技术学院、常州工程职业技术学院、苏州职业大学、连云港师范高等专科学校、扬州职业大学和南京视觉艺术职业学院)体育专业毕业生的就业现状为研究对象.

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法:根据课题需要,在南京师大图书馆、上海体院图书馆查阅教育学、体育学等相关资料,查阅中国知网全文数据库,检索与本研究相关的文献.

1.2.2 专家访谈法:咨询了体育界、教育界、心理界等相关领域的专家、学者,对高职院校体育专业毕业生的就业问题进行全方位、深层次的探索.

1.2.3 问卷调查法:根据研究内容,依据随机取样原则,通过邮寄或现场的方式,发放“就业状况和职业取向调查学生问卷”300份和“高职院体育专业就业取向与对策教师问卷”90份.其中,学生问卷回收有效率88.89%,教师回收有效率92.33%.再测信度法和专家评测法验证了问卷较好的信效度.

1.2.4 数据统计法:将有效数据导入SPSS19.0软件,并对数据分析处理

2 结果与分析

2.1 江苏省高职院校体育专业就业现状分析

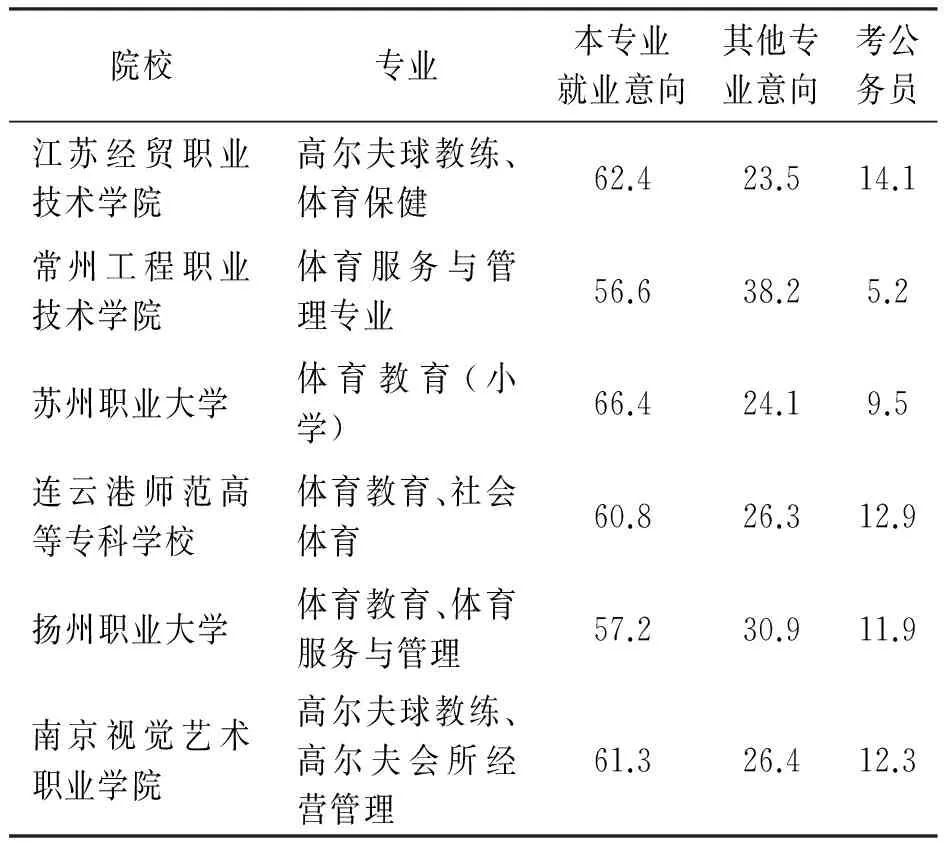

2.1.1 学科专业发展现状与就业意向

高职院校的体育专业主要集中在体育服务、体育教育与高尔夫三个方向.整体来看,毕业生的定位近于理性,因为课程设置、培养目标和专业特点所决定.多数学生会选择与本专业适应的岗位,少数选择与所学专业无关的岗位,仅有11%选择考公务员.

表1 学科专业发展现状与就业意向

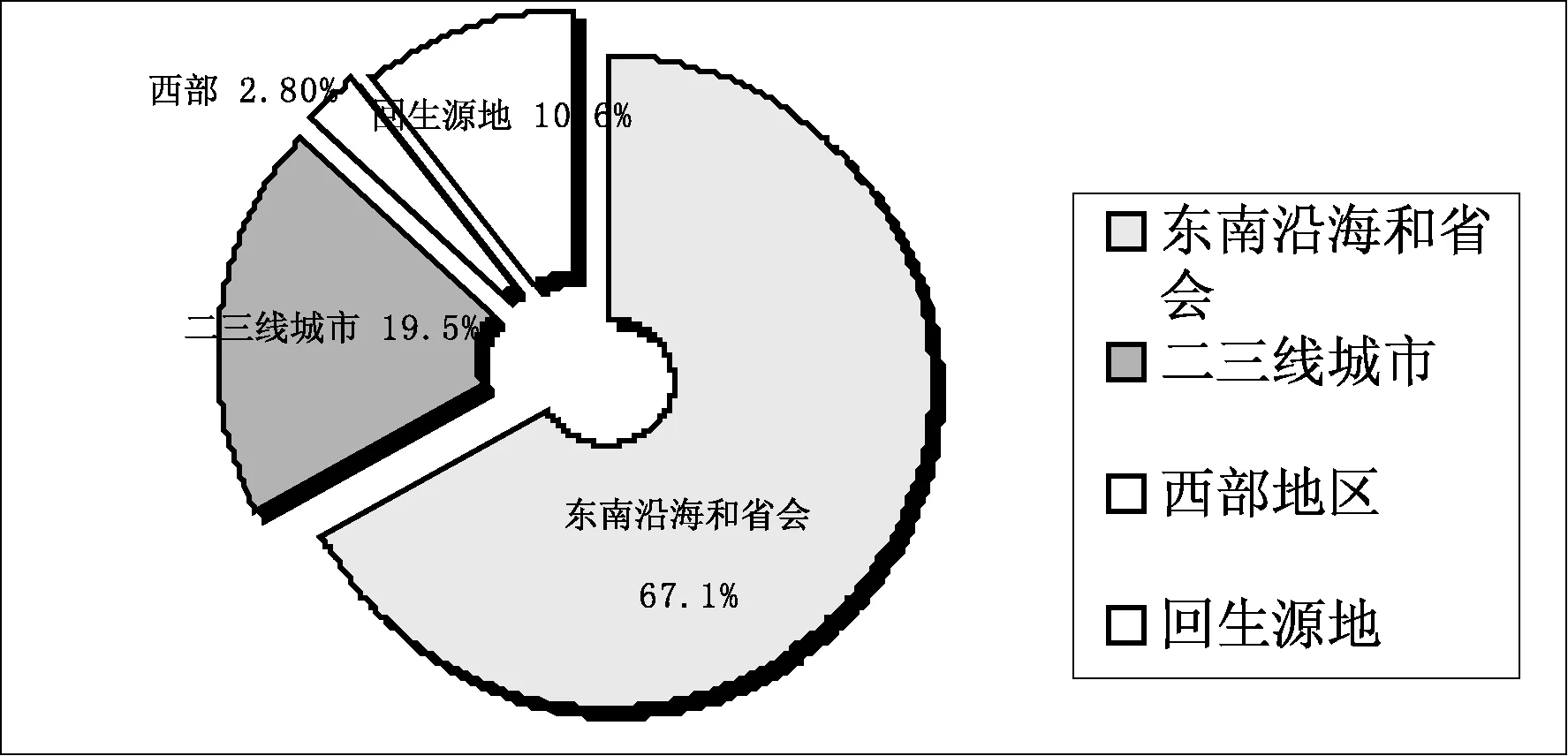

2.1.2 就业区域性取向分析

调查显示(图1),大多数学生会考虑到东南沿海和省会城市的就业机会多、收入较高,个人发展的空间较大而选择在东南沿海和省会城市发展,少部分学生会选择在工作生活压力较小、工作时间较宽松的二三线城市发展,也有少部分学生会选择地理环境、人文环境、地方特色产业等方面较熟的生源地发展,而选择欠发达地区的却寥寥无几(仅2.8%).

图1 毕业生地域取向分布调查

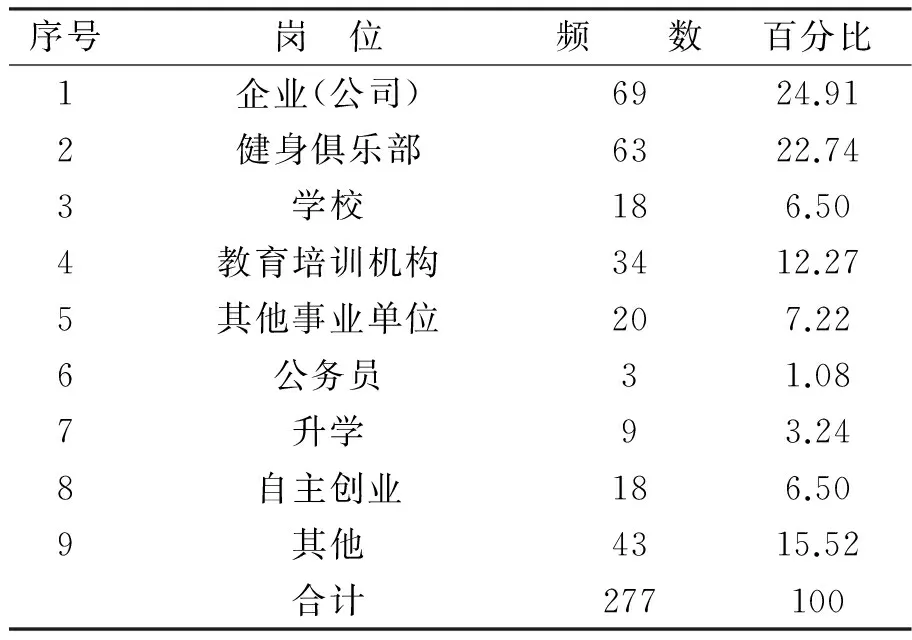

2.1.3 就业流向分析

就业岗位特征:江苏省高职院校体育专业毕业生就业岗位中以公司企业与健身俱乐部为主,其次依次为教育培训机构、事业单位、学校、自主创业、升学及公务员.究其原因,高职院校体育专业学生专业分工细化,专业性强,迎合社会需求,灵活性也较强,迎合中小微型企业公司的需求;各类的教育培训机构能使毕业生感受到很多的企业文化,学习到更多更严谨的企业管理知识与技能;事业单位对高职体育毕业生虽然有吸引力,但能够考进学校的都是学习非常努力,各项技能也比较扎实的学生;报考公务员虽然是目前社会热点,但大部分要求本科以上学历,使得高职毕业生报考公务员非常困难;自主创业需要较强的能力与魄力,因此所占比例(2.2%)较少,但与本科毕业生(1.0%)相比却处于较高水平[1].

表2 毕业生就业岗位频数表

就业地域特征:据调查,①32.90%的学生进入二三线城市发展,所占比例最高.近年毕业生迫于生活压力,“逃离北上广”现象引人关注,越来越多的人到小城市寻找发展机会,而二三线城市吸引人才的优势有生存压力小,地理环境、城市环境越来越好,城市发展规划和建设日益完善,交通越来越便利,随着城市物质和文化生活的提升,人们越来越青睐在二三线城市轻松的精神状态.②江苏省地处东部沿海,选择此项的同学占27.5%,考虑到部分生源因素,符合实际;选择省会城市的占24.2%,省会城市一般是一个省的政治、经济和文化中心,就业机会多,发展空间大,对想实现抱负的年轻的大学毕业生更具吸引力.毕业生留在东部沿海城市和省会城市的总比例达到51.7%,说明经济、文化、信息都相对发达的大城市还是以其海纳百川的胸怀吸引着半数以上的大学毕业生.③随着国家经济投资的地区结构的调整,惠农政策越来越多,更多的企业也开始向西部转移,在我们的调查中,选择“县级以下”和“西部”的比例之和为15.4%,说明比较理性,符合产业发展规律.

3 影响因素探析

3.1 社会因素

1999年我国高等院校开始扩招,其速度保持在20%左右,2005年高校毕业生总数338万,2010年630万,2011年660万,2012年达到680万人,毕业人数再创新高.高校的多年连续扩招,特别是近年来部分高校近似疯狂的扩招使高校毕业生供大于需[2].由于每年社会对体育人才的需求量会在维持一个平衡的基础上略有增加,但高校毕业生每年增加的人数会远远超过需求人数,所以毕业生总量大、增幅高、供大于求造成了高职体育专业学生就业难的事实.

3.2 招聘因素

高校就业市场已初步形成了双向选择的模式,用人单位可以选择符合岗位要求的精英人才,毕业生也可以根据自己专业知识、兴趣爱好、单位性质等因素选择最适合自己的工作岗位,有效地在用人单位与毕业生之间达到了某种动态平衡,但是从20 世纪 90 年代末期开始高校扩招以来,高校“出产”毕业生的速度越来越快,数量越来越多,使动态平衡的流动性越来越差[3],同时,我国的高校毕业生就业市场毕竟是一个新兴市场,招聘机制有待完善.例如,就业市场缺乏专业招聘平台,使毕业生获取就业信息的途径匮乏,而招聘程序公开度不高,导致就业竞争难保公平.

3.3 学校因素

江苏省高职院校体育专业具有独特的特色和优势,但是无论是“高职院校体育专业”还是“高职体育生”这两个品牌都不够硬,而且还存在培养模式陈旧、教学软硬件失衡、就业指导乏力等问题,导致毕业生在竞聘中处于劣势.

3.4 个体因素

机会总是靠不断的奋斗,在同一机会面前,成功会属于执着并且有能力的人,在经济飞速发展和处于社会转型期的今天,单方面强调客观因素是不行的,高职体育专业学生就业难的问题也要从自身找原因,只有充分了解到困扰和阻碍找工作的自身内在要素,并且针对这些要素找出解决的方法与思路,方能从根本上提升体育专业毕业生的市场竞争力,更好地解决就业难问题.

4 结论与建议

4.1 结论

江苏省高职院校体育专业发展趋势良好,基本体现职业教育特色,能够考虑社会诉求,但毕业生的就业意识不强,价值取向偏倚,缺乏职业生涯规划.毕业生就业主要选择健身俱乐部、教育培训机构和中小企业(公司)等机构,在地域选择方面趋于理性,着重于向中小城市发展;影响高职院校体育专业就业的因素有社会因素、招聘因素、学校因素和个人因素等.

4.2 建议

政府等职能部门应发挥宏观调控职能,加快教育制度的改革、引导毕业生就业价值取向;高职院校应适当缩减招生规模,调整专业结构、更新课程体系,加强校企联合,实行“订单式”人才培养模式[4];学生应树立远大理想,改变传统的就业观念,加强自主创业的意识.

[1]麦可思研究院.2012年中国大学生就业报告[M].北京:社会科学文献出版社,2012.

[2]王晓春,李庆峰.体育专业毕业生择业问题研究[J].沈阳体育学院学报,2004(2).

[3]哈增红,梁勇,张雷.体育专业毕业生就业的分析与研究[J].职业指导,2010(21).

[4]黄臻,宋述鹏.“订单式”人才培养质量监控体系的探析[J].嘉应学院学报,2009(3).

(责任编辑 印亚静)

2014-09-22

陈章源,男,江苏无锡人,南京信息职业技术学院讲师,硕士.

G645

A

1671-1696(2014)11-0118-03