英国长老会在客家地区传教活动研究(1881-1949)

胡卫清

(山东大学历史文化学院,山东 济南 250100)

英国长老会在客家地区传教活动研究(1881-1949)

胡卫清

(山东大学历史文化学院,山东 济南 250100)

英国长老会的传教士多来自苏格兰“高地”,他们对于同样是“高地”的粤东客家地区有一种特别的情怀。英国长老会传教士专门开辟了客家传教站,以揭阳五经富为基地,逐步进入北部客家地区,并将传教的范围扩展至闽西和赣南。不过,从传教的规模和效果看,以五经富堂为代表的客家教会根本无法与以汕头堂为代表的福老教会相提并论,地方社会经济对于传教事业发展的制约十分明显。

英国长老会;客家;五经富;传教活动;汕头

关于近代来华基督教会在不同族群发展的情况已逐渐受到学界的重视,仅就粤东地区而言也有学者关注到巴色会在客家地区的传教历史,并对几名早期的客家基督徒进行了深入研究。[1]不过从教会发展的类型看,这种以客家人为主体所建立的山地居民教会究竟是如何发展的,它们与沿海教会相比其发展程度究竟如何,笔者这里拟以英国长老会①英国长老会(Presbyterian Church of England),严格应译为“英格兰长老会”或“英兰长老会”,这里采用通说。1843年该会组织大会(Synod)时就决定成立海外宣道委员会(Foreign Mission Committee)。1881年英国长老会差会(English Presbyterian Mission,简称EPM)在潮汕成立本土教会“潮惠长老大会”。1900年,五经富成立长老大会,与汕头大会并立,潮惠长老大会遂改名为潮惠长老总会,1914年该会参加长老宗合一运动,改名岭东长老大会,下设汕头中会和五经富中会,1927年该会参加中华全国基督教会,改名为中华基督教会岭东大会,前述两中会分别改名为汕头区会、五经富区会。1950年,英国长老会将所有在华产业移交给岭东大会。本文为方便起见,以英国长老会指称差会,以潮惠长老会、中华基督教会指称本地教会,以长老会泛指差会和本地教会。在潮汕地区的汕头区会和五经富区会的发展为个案来探讨上述问题。

一、他乡是故乡

1858年英国长老会将汕头辟为传教总站,准备开辟莲花山以东地区的传教工场。本地区就民系而言,主要有福老和客家两大民系。福老并非潮州土著,大体都来自福建,沿海岸线由闽迁粤,所以名为“福老”,实际从更早的渊源来说,系“间接徙自晋豫”,为“中原遗族”。客家也来自中原,只是移入潮州时间较福老晚,“凡土田肥沃之乡,水陆交通之会,已先为福老占据”,所以客家人播迁于山岳地带,“筚路蓝缕以启山林”。[2]3046,3054以清代潮州府所辖论,大体揭阳县西部(今揭西县)、丰顺县大部和大埔县属于客家地区,其余为福老地区。不过,英国长老会的传教工场并不局限于传统的潮州府属地区,它还包括惠州府的海丰、陆丰县,并延伸到至福建西部的上杭、江西的会昌、寻邬一带。这其中海丰和陆丰县南部地区也属传统的大潮汕地区,陆丰北部(今陆河县)和其余地区均属于客家地区。至于嘉应州,虽属客家地区,但为巴色会的传教区。在清末,英国长老会客区工场的人口约250万。[3]212

值得注意的是尽管汕头最早被辟为传教总站,传教士在福老人中的宣教也早于客家人,但传教士却不太喜欢汕头和福老人,1860年宣道会的报告书中,引用宾为邻的话说:“汕头是众所周知的充满拜偶像与罪恶的地方”,该报告书还引用施饶理的说法:“汕头是一个人烟最稠密,也最需要福音的工场。”汕头人被认为天生好斗,邻居乡村常常互相仇恨,并发生械斗事件,他们对于生客常存怀疑之心。当时因为英法联军,因鸦片贸易和猪仔贸易等原因,使人民仇外之心日增,外国人几乎不敢前来汕头。1860年9月施饶理在一封信中指出,“汕头人既不顺从官府的权威,也很嫉恨外国人来这里做生意”。[3]37

从客家地区传教士留下的文字和报告可以看出,他们比较喜欢客家地区和客家人。

首先,他们看到客属地区有高山深谷,风景优美,使传教士想到它与苏格兰高地很相似,他们看到客家地区是极有前程的工场,于是他们急切要求宣道会专派两位宣教士来华,学习客语,献身客区的传教。[3]201

1882年吴威凛(William Gauld)和汲约翰(John C.Gibson)合著《中国的高地居民与福音》,书中这样描写客家地区和客家人:

客家人目前分布在华南3个省份的山区,包括广东省的东北部,福建省的西部,以及江西省,它们也有可能在其他一两个省份被发现。客家人之所以被称为“客家”,是因为他们原本都来自于中国的北方地区,后来才逐渐迁徙到现在的住处。这也导致了他们的语言和那些原本居住在福州、厦门、汕头、广州这些沿海居民有很大区别,反而更接近官话。正如黎力基(Rodulf Lechler)所言,汉语基本上是一个语种,而“客家话最接近它的起源”。除去沿海居民外,客家地区在内陆延伸数百英里,这些客家人居住的城市、村落和小村或者沿河边分布,或者隐现在内陆山区里的众多山谷之中。一些客家人与邻近的沿海居民混居在一起,大城镇的某些生意(比如理发匠和铁匠)后来基本由客家人来掌控。客家人口的数量很难准确估量,不过单是广东省一省就有数百万之多,江西省据说主要是客家人。一些客家移民到南洋的海峡殖民地,大批客家人跨海来到台湾,在这些地方他们组成了自己的村落。不少人去了更遥远的地方。客家人是一个苦难而聪慧的族群,既有多数山地民众共有的独立精神,也有不少异教徒的残忍,虐杀女婴的普遍流行就是突出的表现。福老人常常容易发生骚乱,客家人据说更胜一筹。几乎要推翻满清王朝的太平天国叛乱就肇端于邻近广州的客家人居住的花县。天王洪秀全本身就是一个客家人,他在这场运动发挥领袖的作用。作为一个族群,客家人喜爱知识,当旅行到他们的村寨时我们常常会碰到,人们高举装饰的竹竿祝贺科举高中的人。客家人的宗教信仰基本上和其他中国人类似——祖先崇拜牢牢控制着他们。不过,比较而言客家人更容易接受基督教福音,至少在广东省如果我们考虑各地传教力量投入的比例,那么相对于广府土著和汕头福老,十字架的胜利在客家中更迅速和显著。[3]3-4

1925年,长期在客家地区传教的碧安然牧师(Rev.W.B.Paton)在《客家人民》一书中这样写道:

客家人民是坚强忍耐,勇敢自信的民族(race),保持着很高的教育与文化水准,喜爱自由,尊重传统。他们是心灵手巧的手艺人,又是能干的商人。我们早期的苏格兰传教士,被这群勤劳进取的人民所吸引,实在是理所当然。客家人不但性格上和苏格兰人相似,而且客家区域的风景也和苏格兰的高地很相似。在过去他们曾表现出极大的军事上的才干与勇猛。他们站在反抗蒙古人侵略的最前线,他们忠诚地支持明王朝,他们提供了太平天国运动的领袖,在最近的辛亥革命中他们也发挥了显著的作用。这些“东方的苏格兰”人很多人到海外去谋生,分布于台湾、荷属东印度群岛、婆罗洲、暹罗、马来亚、缅甸、毛里求斯的客家人数量仅次于广府人。由于他们刻苦进取的精神,他们无论居住在什么地方都能得到成功。虽然客家区域北方有一些大的城镇,但我们工场中的客家人民却多半居住在乡村。客家教会的中心点设在五经富,在汕头西部约六十英里。客家中区的妇女在地里干活,客家男人则从事水路运输,运载货物到汕头和其他的区域。客家与汕头区域的贸易和交通是这样频繁,所以教会工作扩展到客家乡村中,是自然和不可避免的趋势。[3]212-213

对比吴威凛、汲约翰和碧安然的文字,尽管前者对客家人有些批评,而后者基本上都是正面评价,且总体上说评价甚高。究其背后的原因,除了他们对客家人的实际研究了解外,这些苏格兰传教士将他乡视为故乡的离绪乡愁也是一个重要因素。他们经常将客家人和苏格兰人拿来作比较,比如在讨论神学教育时,他们认为“客家人民和苏格兰人一样,对于低水准的教育是从不会满意的”,1911年之后西教士在客家地区的人数虽不多,却“竭尽力量以满足神学与中学对于更高深的教育之要求”。[3]201

不仅如此,有的传教士还直接比较客家人和福老人,对后者批评更多。曾长期在上杭传教的丁沾庇(William Dale)认为,“客家人是强健的和富有事业心的人民,他们的街道和乡村比那些福老人更整洁”,“他们的妇女不缠足也许算不上特别好的证明,但是事实上这些妇女承担农田里大部分农活”。[3]40

对于客家地区的教会领袖,传教士给予很高的评价。碧安然在《客家人民》一书中述说彭启峰(彭文山)如何归主,而参加教会工作:

1871年彭文山先生最初与教会发生接触,那年恰巧是施牧师至河婆布道。这一外国人前来传教的新奇消息散步得很快,不久就传遍邻近各村,彭文山先生的家是在山边的一个小村中,离河婆10余里。当时他还只15岁,他特地到河婆去看这外国人,并听他讲道。从这时开始,他对于基督教的兴趣就日见增长。当时我们的客家教会还未曾开设学校,但巴色会先在内地传教却已经有一些学校,因此他就进了一个巴色会的学校,1875年在巴色会受洗皈主。1878年学业完成,到汕头读神学。所以在我们客家新设的神学需要负责者时,上帝就赐给我们合用的人材。我们当时聘请他一半教授功课,一半仍做学生,他就受了聘。[3]217

彭启峰1917年去世后,他被认为是英国长老会传教历史中最杰出的一位中华基督徒,马坚绣牧师也专门写作文章记述“这位中国长宗教会柱石的贡献”。曾经在台南传教的英国长老会教士万荣华(Edward Band)指出:

在彭文山牧师服务教会的最后十年间,他已成为教会生活与教会工作之一种活的力量。他在中国长老宗教会的合一运动中占了很重要的地位,又和派博士共同起草合一教会的宪章。1911年,他担任余小姐的翻译,自己也大受灵感。一个年轻的妇女竟能引起这位著名学者和教会领袖的注意,得到灵力的新经验,余小姐的奋兴会过后,彭牧师到各地进行奋兴运动,心中燃起了热情,深信圣灵曾经呼召他来担任这种特殊工作。

客家教会应当感谢他编辑教会礼节规例,编辑“颂主神诗”,其中有许多诗歌是他自己写的,他把新约圣经翻译为客话罗马字。

彭文山就像圣保罗一样,他为中国的传统感到自豪,从深入理解儒教的规则来说,他是“中国人中的中国人”,但是他认识了救主基督,就认为相对耶稣基督的知识完全而言,入学是有所欠缺的恶。彭的讲道原来娓娓动听,使人诚心悦服,等到他重生之后,更加新鲜活泼满有超越自然的能力。他的祈祷原来词藻富丽、虔诚恳切,等到他重生之后,更加灵力充沛,把会众直引到天国之门。“他努力面前的,向着标竿直跑,要得上帝在基督耶稣里从上面召他来得的奖赏。”他是一位最优秀的中国人,全心奉献给上帝。[3]379

对于彭松、蔡融等客家教会领袖曾在汕头传教的安饱德(Rev.P.J.Maclagan)也有很高的评价。对于第一个被按立的客家牧师彭松,他认为不仅是著名的教会领袖,而且是基督温和谦卑的活的榜样。[3]27

对于客家女基督徒领袖传教士也很赞赏。1913年客家教会的第一位女信徒税师母(曾税伯妻子)去世,她被视为“另外一位创造教会历史的特殊人物”,烈夫人这样写着,以推广这位“圣者”:

只有等待那“伟大的日子”才能宣布多少的客家姊妹曾经直接间接的得到税师母的影响而弃暗就光,她无论走到什么地方,都使人感到她沉静的感化力。她时时刻刻都在为主作工。她的儿子在我们一个最大的客家堂会里封立为牧师,他的灵力也深能感动他的教友。[3]380

最重要的是,传教士对客家教会领袖的培养和提携,比如连度威对大埔人郑少怀的提携,后者后来成为岭东教会的领袖。

实际上,传教士经常将客家人分布的山地与苏格兰对比,通过这种类比将陌生的空间转换为他们熟悉的空间,以减少他们对中国本土社会的疏离感,而且更重要的是用类比的方法,更能彰显其传教的意义。1927年客家教会有55个堂会,成人会友与领洗孩童共有3000余人,对此传教士的认知是:

假使我们的英国读者偶然到苏格兰的高地去旅行遇见了50多个佛教的团体,而苏格兰农村中竟有3000多人常常开会崇拜,读着佛教圣经,用苏格兰方言唱着“佛陀爱我我自知”,如果又有人告诉他说这种运动是中国来的佛教宣教士所发动的,他不是要觉得非常诧异吗?英国的传教士传播基督福音,使客家人民得到救恩,证明上帝的权能。[3]392

二、客家教区的发展

英国长老会确定汕头为传教总站后,很快以此为基地向内陆地区发展,拓展传教工场。1859年9月,英国长老会传教士施饶理(George Smith)在汕头为陈树铨(亦名陈开邻)施洗,这是长老会在潮汕首位施洗的客家人[3]31,后来成为潮惠长老大会的第一名华人牧师。[4]不过此时传教士尚没有进入客家地区宣教。1865年,施饶理在一名客家助手的帮助下访问离汕头西南六十里客家边境的葵潭乡。1871年英国长老会在河婆创设了第一个客家礼拜堂。此后教会由河婆发展到五云洞,这是距离在河婆西北10英里的乡村,1875年开设了五云洞礼拜堂。同时又发展到河田,第一个信道的名叫彭廷珍,是当地重要人物。1883年汕头传教区共有33个礼拜堂,其中1/3在客家地区。

不过,此时英国长老会宣道会尚未派出专门的会讲客家话的传教士来客区,汲约翰于是学习客语,摄理6个客属礼拜堂。第一个客属传教士是吕约翰(John Ruthfurd),但当年又因患病回国去。直到1879年,纪多纳(Donald Macver,又名来爱华)奉派来华,客家教会才正式有传教士。1881年列威廉医生(William Riddell,亦名李威廉)来华,在客家地区展开医药事业。

上述两名客属传教士住五云洞,但是该地地方偏僻,交通不便。1881年英国长老会决定以五经富为客属教会的中心[5]184,客家各礼拜堂原来附属于汕头,自此有了确定的地位。1882年传教士居住五经富,开辟五经富传教站。英国长老会之所以选择五经富做客家教会中心有多层原因。尽管五经富不是大市镇,它却有5个乡村连接在一处,位于人口稠密的山谷中。由五经富到汕头路程不远,交通便利,同时五经富处在通往客家地区三河坝、大埔的大路上,这个地区长200英里,宽35英里,作为传教区是有很大的发展空间的。到1881年时,英国长老会开办的汕头贝理书院已有21名神学生,其中就有一些客家人,不过他们都能够说汕头话,同时在五经富也开设了观丰书院训练客家的神学生。[3]208

1882年底,客家区域内开设9个礼拜堂。成人教友达158名,其中有9名妇女。[3]213-219此后,客家教会的教会学校、医院等事业在五经富也逐步开展起来。

五经富从地理位置看属于客家南区,丰顺和大埔属于客属中区,传教士很早就到客家中区进行巡视,培植新堂会。1884年,纪多纳和丰约翰医生(John F.Mcphun)已在大埔县城开始宣教。不过,直到1902年传教士才驻扎于大埔县城南部的三河坝。大埔是客家地区的中心地带,由此可向北部客家地区发展开去。

自1881年潮惠长老大会成立起,福老教会和客家教会虽在统计上各自分开统计,但在管理体制上却统一由潮惠长老大会管理,但随着教区扩大,堂会增加,举行大会时因“语言不同,商酌条陈诸多不便”,所以到1900年5月,长老会分立为以客家人主体的五经富区长老大会,以福老为主体的汕头区长老大会,原有之大会改名为潮惠长老总会。传教士亦分为两部分,组成两教士会,同时参加两区大会[6]。在组织机构上,在原有的汕头教士会的基础上,1905年正式成立了分支机构——当地委员会,当地委员会与教士会是从属关系,当时,在汕头、潮州府和汕尾设有当地委员会。[7]当地委员会的设立加强了教士会对各地教会尤其是较偏远地区教会的管理。

1911年后五经富宣道会的工作,马坚绣(Rev. Murdo C.Mackenzie)由客家中区到五经富,负责观丰书院,碧安然(Rev.W.B.Paton)主持道济中学,周南(Norman B.Stewart)负责五经富福音医院。这个时期没有专门的传教士专门负责巡视工作,所以在学期中间就由碧安然和神学助理教员蔡融尽他们力之所能巡视邻近各堂,到假期时则巡视距离较远的堂会。

客家中区的工作1911年后由新来的连度威牧师(Rev.R.W.R.Rentoul)到三河坝与丰约翰合作进行。丰约翰负责全区的医疗事工,连度威则负责三河坝的中学。1922年丰约翰告老退休,连度威迁往上杭,医院的工作也由三河迁至大埔,由本地医生曾席珍负责主持。

客家北区中心的设立。长老会客家北区工场以上杭为中心。上杭距三河坝60英里,人口有3万。宣道会总干事丁维廉之子丁沾庇医师(W. Chalmers Dale)1912年奉派到上杭从事医药工作,丁沾庇先到三河坝居住数月,学习中国话,以后在上杭租到住房。1915年丁沾庇正式开始在上杭医药传教的工作。后来丁沾庇患病,所以医院暂时停闭,之后上杭福音医院由曾席珍医生院长,得到本地人士捐款,新建了病房。[3]384-385

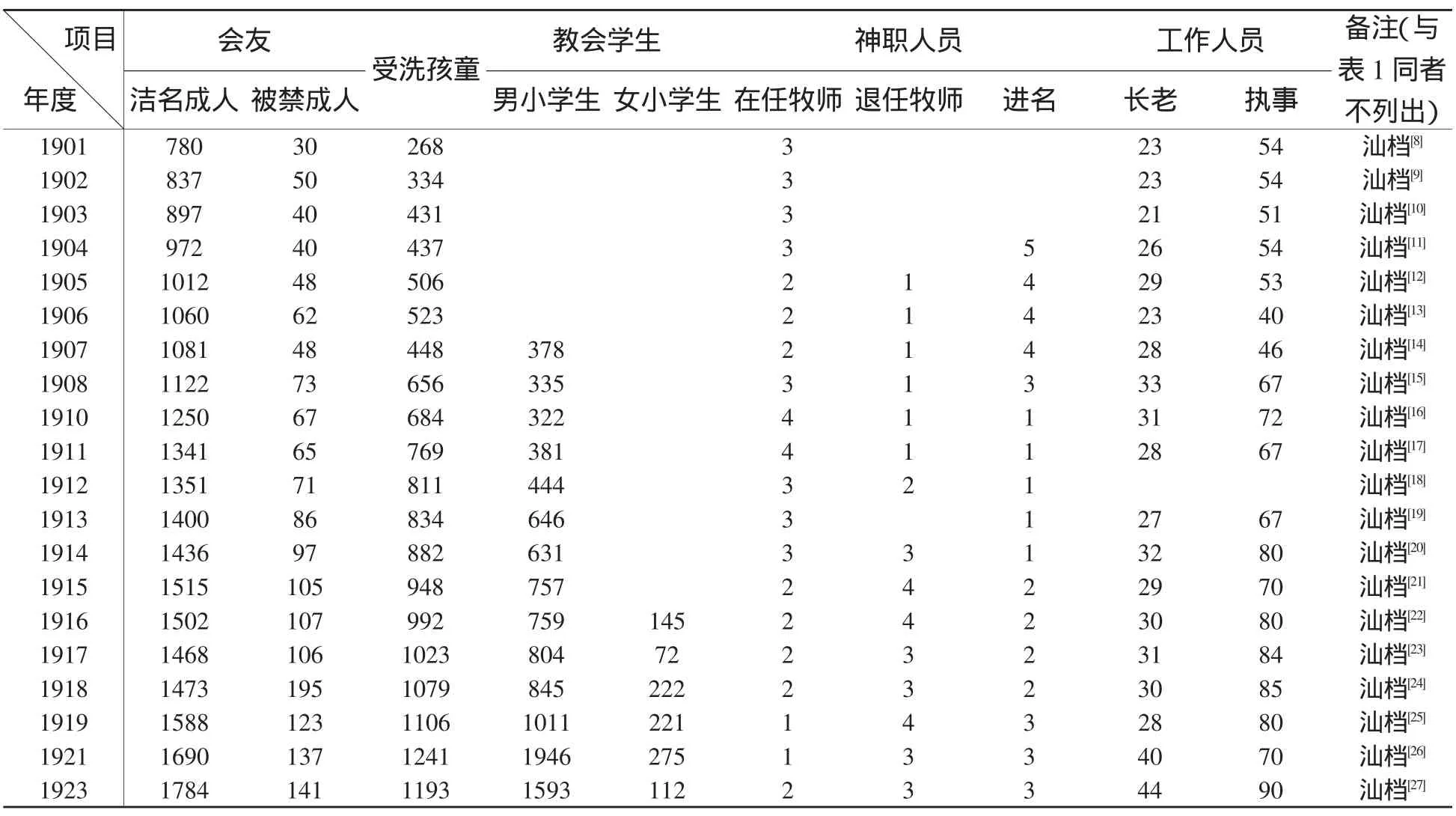

1901年后的一段时间里潮惠总会五经富大会的教务统计见表1:

表1:五经富大会教务一览表(1901-1923)

通过上表可以看出,从1901-1923年无论是信徒人数、教会学校学生人数,还是神职人员和堂会管理人员,五经富区会其教务的发展都呈现持续增长势头,其中最明显的是洁名成人的人数两大会均增加了两倍多,至于受洗孩童,汕头大会增加了3.5倍,五经富大会则增加了4.5倍,教会小学学生人数也逐年增长。至于反映堂会管理力量的长老和执事人数尽管在一些年度有反复,但总体上还是在增加。唯一变化不大的是牧师人数,造成这种状况的原因主要有两个方面,一是牧师的培训与考核比较严格,时间比较长,不可能迅速增长;二是尽管有五经富观丰书院专门培养神职人员,但该校规模很小,师资力量也很有限,难以大规模地培训学生,且因教会发展迅速急需传道人员,在校学习的学生通常难以学完全部课程,便出去布道,这些人自然很难被按立为牧师。

1925年初,随着黄埔学生军的东征,客家地区开始卷入战事,当年7月五经富的传教士逃往汕头,上杭的教士也被召回至汕头。这样客家教会由本土的教会领袖如彭松牧师和蔡融牧师等负责了两年半。除了1926年秋传教士短期访问,其余时间完全由客家人自己负责推进教会工作,仅仅和驻汕头的传教士保持通讯联系。这个时期,马坚绣退休,碧安然因病辞职,客家教会只剩下女教士。在此情况下宣道会在1927年因此决定,将原来在潮州的杜任力(Rev.T.W.Douglas James)派驻客家地区。

海陆丰农民运动达到高潮后,不仅汕头中会的南部地区受到严重打击,毗邻的客家教会也深受影响。

此后一直到1939年,客家教会进入相对平稳时期,不过就基本趋势看,似乎进展幅度不大,陷入了某种停滞状态。1928年五经富区会洁名信徒总人数为1700名,捐款总额大洋5946元,人均捐款3.5元[28],其中传道银2003元,人均1.2元。1931年洁名信徒1651元,传道银1735元,人均1.1元。1933年洁名信徒1723名,传道银1942元,人均1.1元。1938年洁名信徒1833名,传道银2355元,人均1.3元。[29]

1939年6月,汕头、潮州先后沦陷,客家教会因受到战争的影响,国币贬值,物价迅速上涨。1939年食品价格已普遍上涨,影响到五经富福音医院的运作。[30]因为日军的海上封锁和1939年秋季的普遍歉收,再加上商人为了牟利囤积居奇,哄抬物价,导致食品价格上涨10倍,其他商品价格上涨6倍。一些人开始挖一种蕨类根茎去吃,这种事情在当地已经很多年没有发生。[31]这种情况不仅使得宣道会的经费紧张,而且整个教会都面临严重的困难局面。[32]当然,领薪水的基督教工作人员根据他们各自形势的不同处境也不一样,一些在女子学校和医院的职员或是未婚,或者他们的财政属于他们所在的家族团体,作为他们薪水的一部分,他们被提供住宿,他们基本没有感受到不便。为数不多的圣经妇女收到的津贴足以满足她们的需要。不过,牧师和传道人的情况不同。从家族团体分出的人,一些人可以分享族田的产品,但大部分人只有靠薪水养活自己、妻子和孩子。从差会经费提供津贴来补贴薪水,后来又增加了来自教会的30%的津贴,尽管这些钱数目不小,但还是难以应对上涨的食物价格。[33]此后,客家财政紧张的情况一直在持续。

在抗战期间,尤其是太平洋战争爆发后,汕头区会大部分堂会都处在日军占领区内,而相对偏僻的客家地区教会则较少受到战争的直接威胁。尽管五经富和丰顺等地多次受到日军的袭扰,但日本军队无法占领,一直是所谓“自由区”。而在太平洋战争爆发后,五经富还一度成为整个岭东大教会的枢纽。

自福老教会和客家教会分立后,两教会无论在思想上和行动上都是独立的,潮惠长老总会及后来的岭东大会缺乏有效的权威。作为中华基督教会的一个分支,岭东大会从来没有实现它的原则,实行真正的合一。直到1945年秋季,汕头区会根据战时的经验,提出岭东大会应当成为教会政治的领导中心。岭东大会接受该决议,并采取行动,要求与英国长老会海外宣道会直接建立联系,取代以前通过教士会居间联络的方式。大会组成各种委员会以监督指导教会的各种行动,同时首次指派一位负完全责任的大会总干事,该职位由客家人郑少怀担任。[34]汕头区会还讨论了将划分为四、五个区会,客家则作为附属。对此,客属教会有传教士明确表示反对,他认为差会应当明确决定支持分开客家和福老的政策,这有助于促进大会真正的团结,这不仅关系到教会的将来,也与现在的财政、神学培训、教育等政策密切相关,“差会和传教士个人在未来20年左右的时间里应当努力促进大会的合一,其目标是将在这个地区只有一个教士会,在拨款和处理事务方面只与岭东大会而不是个别的区会发生关系。教会的力量集中在潮州、澄海、揭阳、潮阳县(包括在府城、汕头和五经富的堂会),西南部的普宁、惠来、陆丰和海丰(包括后来的汕尾)的堂会力量弱小、数量少,而且分散,差会应当提供职员去发展这些地区”,汕尾既是口岸,又是交通线,是一个适宜的中心。同时在潮州北部,以及客家地区中部和北部的教会也是弱小而分散的,应当派传教士进驻那里。[35]

三、余论

尽管苏格兰传教士对客家地区怀有特别的情感,但相对于福老人的汕头区会,五经富区会无论是整体的财政规模,还是人均捐款各项数据都远远低于前者。就信徒人数看,汕头大会一直是五经富大会的2倍多,人均捐款前者除个别年份外,汕头大会也远高于五经富大会。而且尤为重要的是这种福老强、客家弱的教会格局一直延续到1949年前后。1950年,岭东大会共有信徒10474名,其中福老教会信徒为8499名,客家信徒为1975名[36],前者人数是后者的4倍多。造成这种现象有多重原因:

首先,从堂会的地域分布看,长老会堂会主要分布于沿海地区,尤其是河流冲击平原和海积平原上。[37]433据研究潮汕地区的平原面积仅为3100平方公里,仅占全部面积的30%,而山地和丘陵地区则占70%。[38]14-16沿海和平原地区大多是福老教会,而在山地丘陵地区多是客家教会。显然,在人口密度高的沿海和平原地区传教,其效益要高于山地丘陵地区。

其次,从堂会类型上分析,长老会所属堂会除少数城市型堂会外,其余多以集镇和市墟为堂会所在地,可以称为集镇类堂会,在集镇类堂会中又分为沿海集镇堂会和内地集镇堂会。城市类堂会多在沿江和沿海口岸,以汕头堂(锡安堂)、伯特利堂、潮安和揭阳世光堂为代表,沿海集镇堂会以炮台堂、盐灶堂为代表,这类堂会多是环绕城市堂会的外围传教站,人力和物力虽略逊于城市堂会,但也不容忽视。实力最弱的是内地集镇堂会,客家地区的五经富堂可以说是内地堂会的典型,也是客家教会的核心堂会,但就发展速度和规模而言,它就远远不及福老地区的汕头堂。仅仅从信徒看,五经富堂1928年洁名信徒为232名,1936年为272名,1950年为305名,而同期汕头堂分别是629名,788名和767名,伯特利堂分别为461名,738名和1222名。[39]仅以1950年为例,当时岭东大会信徒总数为10474名,汕头堂和伯特利堂合计占总数的19%,而五经富堂仅占到3%。

第三,必须从英国长老会的宣教战略和传教资源的分配来检讨。英国长老会的传教士多来自苏格兰“高地”,他们对于同样是“高地”的广东东部的客家地区有一种特别的情怀,相对于福老和广府人,他们对客家人有更多的认同。为此,英国长老会专门开辟了客家传教站,以揭阳五经富为基地,逐步进入北部客家地区,并将传教的范围扩展至闽西和赣南。但是,在山地和丘陵地带传教,成本甚高,进展缓慢,宣道会不可能在此投入太多资源。笔者根据相关的统计,从1905-1945年,英国长老会派驻汕头传教站的教士会教士人数多为五经富的2倍,一些年份甚至高达3-4倍。在预算拨款上,汕头传教站也远远高于五经富。尽管自1900年起,汕头教士会与五经富教士会并立,但很明显,在岭东英国长老会的传教重点是在福老教会。[40]

第四,必须从社会经济环境进行分析。五经富作为内地市镇,尽管与其它几个自然村相连接,但总人口不过数千,虽处于交通孔道上,但本身发展的空间有限。该地虽然也举办有医院、学校、神学院,但规模和水准远不能与汕头相比。汕头自1861年开埠后,很快成为岭东地区的经济贸易中心和中外交往的门户。在此过程中,汕头市人口增长迅速,由开埠之前数千人渔村成长为一个具有20余万人口的地区中心城市,具备强大的经济实力。[41]1299-1307这种经济实力自然对教会财政产生重大影响,仅以汕头堂会为例,该堂在1919年崎碌堂分离之前,其捐款收入一直高踞于潮惠长老总会各堂之首,并在总会的总收入占到很大比例,一般年份都在15%[42],高的年份可以达到29%。[43]汕头堂的一支独秀所反映的正是汕头市强大的经济实力以及教会可以依靠的巨大的潜在资源。

第五,汕头对内陆地区信徒有强烈的吸附效应。汕头有独立的客语礼拜堂。当政治动荡,尤其海陆丰农民运动时,许多信徒从内陆来到汕头,其中就有不少客家地区的信徒。[44]1943年潮汕大饥荒时,客家教会信徒大批外流,其中有不少很杰出的教会青年。[45]

总的看来,英国长老会的传教士多来自苏格兰“高地”,他们对于同样是“高地”的广东东部的客家地区有一种特别的情怀,相对于福老和广府人,他们对客家人有更多的认同。为此,英国长老会专门开辟了客家传教站,以揭阳五经富为基地,逐步进入北部客家地区,并将传教的范围扩展至闽西和赣南。不过,从传教的规模和效果看,五经富传教站根本无法与汕头传教站相提并论,地方社会经济对于传教事业发展的制约是十分明显的。

[1]Jessie G.Lutz and Rolland Ray Lutz,Hakka Chinese ConfrontProtestantChristianity,1850-1900[M].New York,London:M.E.Sharpe,1998.

[2]饶宗颐.潮州志·沿革志:第七册[M].潮州:潮州地方志办公室编印,2005.

[3]Edward Band,Working His Purpose Out;The History of the English Presbyterian Mission 1847-1947[M]. ReprintedbyCh’engWenPublishingCompany,Taipei,1972.

[4]潮惠长老大会1882年6月29日会议记录[M].档号:C282,长老大会记事册,汕头市档案馆藏.

[5]D.MacGillivray ed.,A Century of Protestant Missions in China (1807-1907)[M].Shanghai:The American Presbyterian Mission,1907.

[6]潮惠长老大会1900年5月1-4日会议记录[M].档号:C283,长老大会记事册,汕头市档案馆藏.

[7]Swatow Mission Council and Local Committees,28,July,1905[M]..PCEFM Archives Microfiche,H-10,No.63.

[8]潮惠长老总会第4次会议(1902年5月7-8日)[M].档号:C287,潮惠长老总会记事册,汕头市档案馆藏.

[9]潮惠长老总会第5次会议(1903年5月6-7日)[M].档号:C287,潮惠长老总会记事册,汕头市档案馆藏.

[10]潮惠长老总会第6次会议(1904年5月4-5日)[M].档号:C287,潮惠长老总会记事册,汕头市档案馆藏.

[11]潮惠长老总会第8次会议(1905年5月3-5日)[M].档号:C287,潮惠长老总会记事册,汕头市档案馆藏.

[12]潮惠长老总会第8次会议(1906年5月2-3日.)[M].档号:C287,潮惠长老总会记事册,汕头市档案馆藏.

[13]潮惠长老总会第9次会议(1907年6月5-6日)[M].档号:C287,潮惠长老总会记事册,汕头市档案馆藏.

[14]潮惠长老总会第10次会议(1908年5月13-14日)[M].档号:C287,潮惠长老总会记事册,汕头市档案馆藏.

[15]潮惠长老总会第11次会议(1909年5月4-6日)[M].档号:C287,潮惠长老总会记事册,汕头市档案馆藏.

[16]潮惠长老总会第13次会议(1911年5月3-5日)[M].档号:C287,潮惠长老总会记事册,汕头市档案馆藏.

[17]潮惠长老总会第14次会议(1912年5月1-3日)[M].档号:C287,潮惠长老总会记事册,汕头市档案馆藏.

[18]潮惠长老总会第15次会议(1913年5月7-9日)[M].档号:C287,潮惠长老总会记事册,汕头市档案馆藏.

[19]岭东长老大会第16次会议(1914年5月5-7日)[M].档号:C287,潮惠长老总会记事册,汕头市档案馆藏.

[20]岭东长老大会第17次会议(1915年5月4-6日)[M].档号:C287,潮惠长老总会记事册,汕头市档案馆藏.

[21]岭东长老大会第18次会议(1916年5月3-4日)[M].档号:C287,潮惠长老总会记事册,汕头市档案馆藏.

[22]岭东长老大会第19次会议(1917年5月1-4日)[M].档号:C287,潮惠长老总会记事册,汕头市档案馆藏.汕头长老中会第69会议(1917年4月24-28日),档号:C299,汕头长老中会议案簿.

[23]岭东长老大会第20次会议(1918年4月30日-5月2日)[M].档号:C287,潮惠长老总会记事册,汕头市档案馆藏.

[24]岭东长老大会第21次会议(1919年4月29日-5月1日)[M].档号:C287,潮惠长老总会记事册,汕头市档案馆藏.

[25]岭东长老大会第22次会议(1920年5月11-13日)[M].档号:C287,潮惠长老总会记事册,汕头市档案馆藏.

[26]岭东长老大会第24次会议(1922年6月20-22日)[M].档号:C287,潮惠长老总会记事,汕头市档案馆藏.

[27]岭东长老大会第26次会议(1924年5月6-8日)[M].档号:C287,潮惠长老总会记事册,汕头市档案馆藏.

[28]岭东大会汕头区会、五经富区会年录(1929年)[M].档号:民国资料C404,汕头市档案馆藏.

[29]五经富区会自一九一八至一九四五年领餐人数传道银数表[M].档号:12-11-42,汕头市档案馆藏.

[30]W ukingfuHospitalAnnualReport,1938-1939[R]. PCEFM Archives Microfiche,H-10,No.579.

[31]C.F.Mobbs to Mr.James and Miss Galt,6th June,1940[M].PCEFM Archives Microfiche,H-10,No.579.

[32]Mr.JamestoC.F.Mobbs,20thMarch,1940[M]. PCEFM Archives Microfiche,H-10,No.579.

[33]G.F.Mobbs,”HakkaField:GeneralReport,1940,”[R].PCEFM Archives Microfiche,H-10,No.580.

[34]H.H.Wallace,The Church in the Swatow Field,1946,6th Jannuary 1947[M].PCEFM Archives Microfiche,H-10,No.754.

[35]Jas.Waddell,”Lingtung Mission Council,Future Policy,5th September 1945[M].PCEFM Archives Microfiche,H-10,No.754.

[36]中华基督教会岭东大会所属堂会名称、地址、负责人及信徒一览表(1952年)[M].档号:85-1-7,汕头市档案馆藏.

[37]中华续行委办会特委会.1901-1920年中国基督教调查资料:上卷[M].蔡詠春,等,译.北京:中国社会科学出版社,1987.

[38]黄挺,陈占山.潮汕史[M].广州:广东人民出版社,2001.

[39]岭东大会汕头区会、五经富区会年录(1937年)[M].档号:C406,汕头市档案馆藏.

[40]Lingtung(Swatow-Hakka)Mission Council,met in the E.M.M.House,Swatow,from May 20-24 and 26-31st,1947[M].PCEFM Archives Microfiche,H-10,No.756.

[41]饶宗颐.潮州志·实业志:第三册[M].潮州:潮州地方志办公室编印,2005.

[42]1909年3月5日汕头长执会会议[M].档号:C308:汕头长执会记事簿,汕头市档案馆藏.

[43]1919年2月6日汕头长执会会议[M].档号:C289:汕头长执会纪事册,汕头市档案馆藏.

[44]汕头中华基督教筹赈会征信录(1928年9月)[M]. PCEFM Archives Microfiche,H-10,No.681.

[45]The Hakka Church.Report of the Work in the Year 1943[R].PCEFM Archives Microfiche,H-10,No.749.

(责任编辑:佟群英)

B975

A

1001-4225(2014)04-0005-08

2014-05-14

胡卫清(1961-),湖北仙桃人,山东大学历史文化学院教授,博士生导师。

汕头大学文学院基督教研究中心资助项目(CCSRF1315-C)