基于县域尺度的浙江省乡村性综合评价

章明卓, 林 敏 , 屠君芳

(浙江师范大学 地理与环境科学学院,浙江 金华 321004)

0 引 言

目前,对于“乡村”和“乡村性”这两个概念的界定,国内外仍存在分歧.多数国家或地区采用人口变量,用人口数量或人口密度来定义乡村和划分乡村行政单位.但采用人口变量在内的任何单一变量界定地理概念上的乡村,都存在缩小了乡村的内涵等问题.对此,国内外一些学者提出乡村的定义应该涉及生态、职业和社会文化等多个角度[1-3].19世纪初,Clock[4],Woods[5],Hewitt[6]等学者对乡村性作了初步研究,提出了城乡统一体理论.该理论将乡村与城市置于城乡统一体的两端,中间为城乡过渡地带,由乡村逐渐向城市过渡;城市与乡村通过经济、医疗、社会和文化等环境辨别.这一理论不仅解决了单一变量定义乡村的弊端,也为不同地区乡村对比提供了可能.由于乡村性内涵构成的多要素性,文献[7]、文献[8]运用主成分分析法对西班牙和尼日利亚乡村性进行了定量分析.国内学者张小林[9]提出由乡村性代替乡村这一概念,即每一个地区看作城市性与乡村性的统一体,乡村性指标以城市为参照,并构建乡村性指数(RI);文献[10-13]则以县域为单元采用指标评价、线性加权等方法对我国的乡村性进行了实证研究.但总体而言,国内外对乡村性定义及内涵的界定还不一致;不同国家和地区乡村发展水平不同,存在的问题各异,致使对其评价指标的选取上存在较大的分歧,还需开展进一步的理论探索与实证研究.

中国正处在传统农业社会向现代工业社会的转型过程中,城市化、工业化高速发展,但“三农”问题依然严峻,并且在新时期表现出新的特征[14].这对如何实施乡村转型发展[15]、新型城镇化战略提出了现实的科技需求.浙江作为东部沿海发达省份,要率先推进城乡转型发展,就必须研究省内不同类型县域的乡村发展区域差异及其矛盾,而乡村性评价是刻画乡村发展态势、解决乡村问题、缩小地区差异和实现资源优化配置的有效手段[7-8].因此,本文采用乡村性指数,以县域为单元反映浙江省整体的乡村性地理格局,划分乡村发展类型,探讨了乡村性的空间分异与区域经济发展的相关性,为乡村转型发展和新型城镇化建设提供参考依据.

1 乡村性及其评价指标的选择

1.1 乡村性

乡村性是有别于城市的乡村特有属性,是乡村属性强弱的表征,是乡村特征的综合体现.从城乡一体的视角看,确定某一地区的乡村性强弱,主要观察其相对于城市的特征强弱.不同学科由于研究目的不同,使得其对城乡内涵的理解不一,辨析城乡界限的角度不同,乡村特征的表述不一.本文认为从地理学角度看,与城市相比,乡村至少包括:开放的空间、较低的人口密度、大部分人从事农(林、渔、牧)业生产、传统(接近自然)的生活方式和习惯、广阔的农业用地、分散的居民点等等特征[8,16].这是观察乡村性、建立乡村性评价指标的基础.

1.2 县域乡村性评价指标的选取

在县域乡村性指标的选取上,理论上应选择农业劳动力、耕地面积等纯乡村特征指标,正向反映乡村性的强弱;或选择二三产业劳动力、建成区面积等纯城镇特征的指标,反向表达乡村性的强弱,构建评价指标体系.但由于农村工业化、农民兼业及各类用地在城乡空间的交错分布,事实上难以获取纯粹的反映乡村或城镇特征的指标.考虑到指标的代表性、可比性和数据的可获取性,本文从人口与就业、用地变化、生产方式、经济发展和基础设施等5个方面初选了人口城镇化率(X1)、一产就业比例(X2)、人均播种面积变化率(X3)、土地出产率(X4)、农业土地产出率(X5)、农业劳动生产率(X6)、一产业产值比重(X7)、人均固定资产投资(X8)、人均生产总值(X9)、城镇居民纯收入(X10)、高速公路密度(X11)、医疗水平(X12)、科技水平(X13)等13个指标(见表1).在上述指标中,若某县(市)城镇人口呈下降态势、农业从业人员占劳动力总数的比重高,则表明其乡村性渐强,反之则乡村性渐弱;若某县(市)农业用地多、播种面积呈增加趋势,则乡村性渐强,而土地产出率越高,往往表明该区域非农业用地较多,乡村性越弱.通常情况下,某县(市)农业土地产出率、农业劳动生产率越低,表明农业经营模式粗放[10],其乡村性较强;反之,若人均固定资产投资、人均生产总值、城镇居民纯收入、高速公路密度、医疗卫生水平、科技水平等主要表征工业化水平、城镇基础设施条件和生活生产方式的指标越高,则乡村性较弱.

表1 浙江省县域乡村性综合评价指标体系

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本文数据均来源于《2003年浙江省统计年鉴》、《2013年浙江省统计年鉴》、《中国2010年人口普查分县资料》,空间分析尺度为浙江省69个县(市),县域行政边界数据取自《浙江省地图集》中1∶1 600 000政区图,经过扫描后进行矢量化提取.

2.2 研究方法

2.2.1 数据标准化

为了排除量纲不同带来的影响,采用极值法对原始数据进行标准化处理:

2.2.2 主成分分析法

主成分分析法旨在不损失原始数据信息的情况下,对高维变量空间进行降维处理,以少量的综合变量代替较多的独立变量,以简化评价工作.在浙江省县域乡村性评价中,由于评价指标变量较多,可利用主成分分析的这些特点提取主要的影响因子(主成分因子),并利用主成分因子得分进行乡村性评级,其原理和方法如下:1)建立n个区域P指标的原始数据矩阵;2)计算指标的相关系数矩阵;3)求特征值和特征向量;4)计算指标贡献率和累积贡献率;5)计算主成分指标权重;6)计算主成分得分矩阵;7)以各主成分贡献率的比重作为权重,计算综合评价得分[17-18].

3 浙江省乡村性评价及分类

3.1 主成分识别

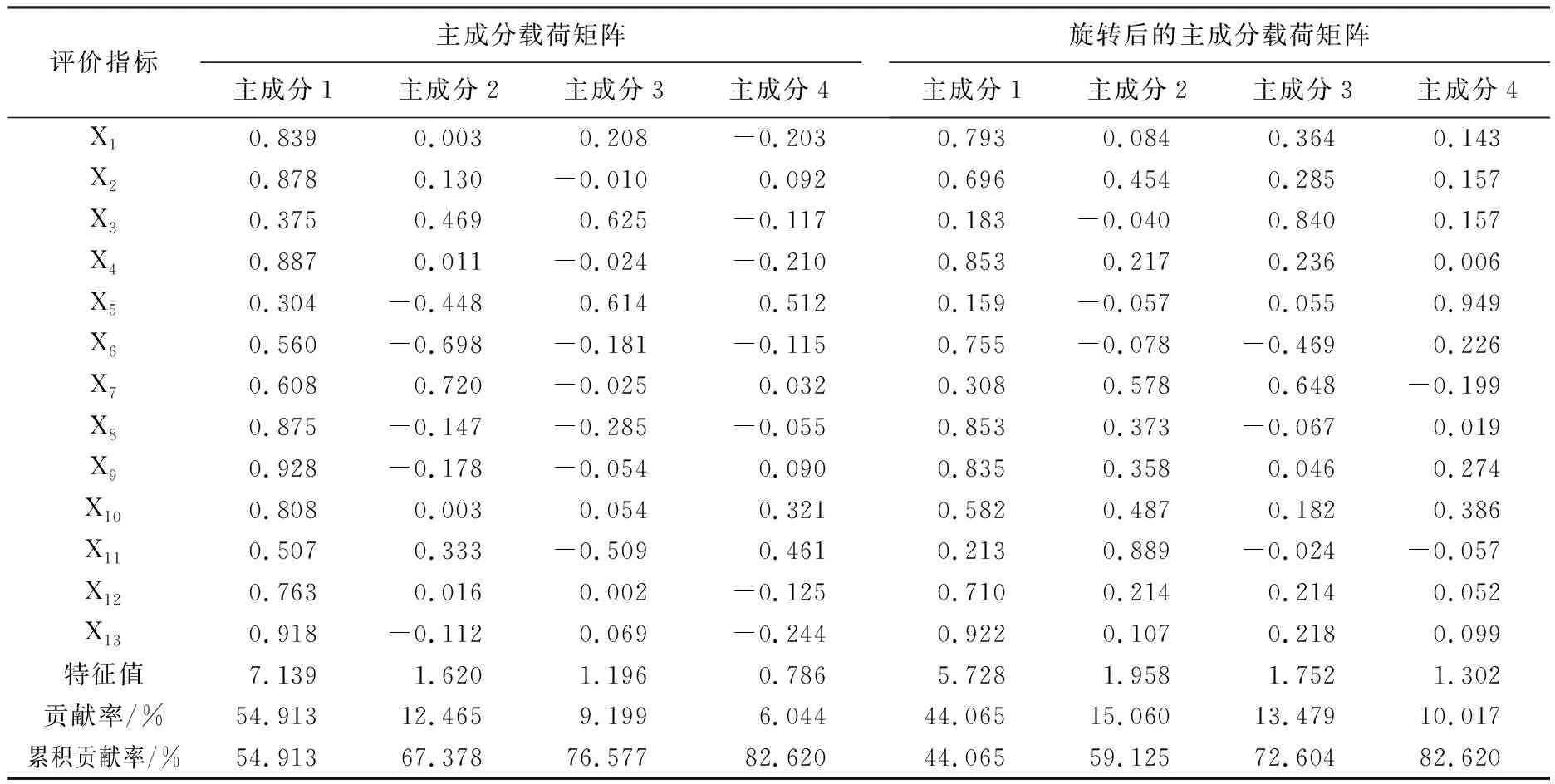

本文的主成分分析过程采用SPSS软件的相关分析模块进行处理,结果显示:其KMO检验值为0.808(>0.7),表明能够进行主成分分析.由于前4个主成分的累计贡献率达82.620%(≥80%),能较好地概括各县域的乡村性特征,故将其纳入具体计算.但由于因子中各原始变量系数差异较小,利用方差最大旋转因子载荷矩阵进行旋转,将因子中的各个变量的系数最大和最小化,使每个因子上具有最高载荷的变量数最少,以使得对因子的解释变得更容易.提取前4个主成分因子,其旋转前及旋转后的载荷系数、特征值、贡献率及累积贡献率见表2.

表2 主成分载荷矩阵和旋转后的主成分载荷矩阵

从旋转后的主成分载荷矩阵看,土地出产率(X4)、人均固定资产投资(X8)、人均生产总值(X9)、科技水平(X13)、人口城镇化率(X1)、医疗水平(X12)等与第一主成分存在明显的相关性,对县域乡村性的强弱起到主导作用.它们反映的是社会与科学技术的发展程度,土地出产率、人均固定资产投资、人均生产总值、人口城镇化率、医疗水平及科技水平都高的地区往往是社会经济发达、人口高度集中、基础设施水平完善的城市地带,城市特征强,乡村特征弱;而科技因素则是改变传统社会、带动经济发展、促进生活方式改变的重要手段.因此,第一主成分可以称之为社会与科技因素.

第2主成分中,高速公路密度(X11)、城镇居民纯收入(X10)、一产就业比例(X2)等与该主成分相关,它们反映的是与城市的距离关系,越靠近城市中心的乡村,则其高速公路网的密度越高,居民的收入越高,一产就业比例越低,非农社会经济活动越频繁.因此,第二主成分称为交通与距离因素.

第3主成分中播种面积变化率(X3)、一产业产值比重(X7)、农业劳动生产率(X6)等在该主成分中其主导作用,它们反映区域农业用地变化、农业产业比重和生产效率状况,在耕种制度不发生重大变化的情况下,播种面积变化率越大,说明播种面积减少越多,意味着非农用地的增加,农业发展受到抑制.而区域第一产业产值比重大、农业劳动生产率低的地方,通常以传统的农业产业为主,非农产业不发达,乡村风貌容易得以保留.因此,第三主成分称为用地与产业因素.

第4主成分中的农业土地产出率(X5)起主导作用,区域单位农地面积的农产品产出水平越低,则农业现代化程度越低,农产品的商品率和附加值越低,生产方式越粗放、传统.因此,第4主成分称为生产方式因素.

3.2 浙江乡村性综合评价与乡村发展类型划分

以4个主因子方差贡献率的比重作为权重,计算浙江省乡村性综合得分(见表3).

为了进一步了解乡村的空间分布情况,通过ArcMap9.3软件,采用Jenks最佳自然断裂法.该方法能把相似性最大的乡村性指数分在同一级,差异性最大的数据分在不同级.据此,将浙江省乡村性划分为5种不同类型(见表4),并进行空间表达(见图1).

由表4和图1可知:

1)从2012年浙江省乡村性指数频数分布特征来看,浙江省乡村性指数标准差为0.093,表明浙江省乡村性与均值的离散程度不大,差异性不十分显著;偏度系数为-0.632,表示负偏,即均值在峰度左边,乡村性较强的县域单元所占比重略大;峰度系数为0.254,表示乡村性指数的集中程度高,县(市)之间乡村性差异较小.

表3 2012年浙江省乡村性综合评价结果

表4 浙江省乡村发展类型

图1 2012年浙江省乡村性空间格局

2)乡村性指数为0.742~4.072,平均值为2.873;乡村性较强及乡村性强的县域共有27个,占总数的39.026%,其中数值最高的景宁自治县为4.072;相反,乡村性较弱及乡村性弱的县域有21个,占总数的30.434%,其中数值最低的杭州市为0.742.总体上,浙江省乡村性较强的县域相对较多.

3)从空间分布来看,浙江省乡村性空间结构呈现自东北向西南、由中心城市向外围逐渐增强的规律,形成了包括龙泉市、青田县、庆元县、缙云县、遂昌县、松阳县、景宁自治县、文成县和泰顺县在内的浙西南地区,以及包括淳安县、开化县、常山县在内的浙西地区2个乡村核心区域,和杭(州)绍(兴)、宁波、温州3个都市核心区,与浙江西南部高、东北部低,自西南向东北倾斜呈阶梯状下降的地形特点[19]和环杭州湾、温(州)台(州)沿海、浙赣铁路沿线三大发展轴线的省域经济与社会总体结构高度吻合.

4 讨论与展望

乡村地域类型复杂,产业发展、生产与生活方式多样,内涵丰富,如何综合评价各地乡村性的强弱,揭示其空间分布规律,对合理配置资源要素、科学安排城乡统筹、实现乡村转型发展和开展新型城镇化均有重要意义.

浙江县域乡村性总体较强,乡村性弱及较弱的21个县域,主要分布在杭嘉湖平原、宁绍平原及区域性中心城市周边.随着区域社会经济的发展,这些地区乡村地域空间缩减明显,乡村特征逐渐弱化,在重视现代农业技术运用、建设高效现代农业园区的同时,还需探索如何有效保护乡村环境、风土人情,传承乡土文化等问题.乡村性均衡的21个县域,主要分布在上述两大平原内侧的多山地带.要立足于乡村内生发展能力的提升,注重乡村的资源、生态、文化、场所等功能价值,把乡村发展与当地丰富的农业资源、独特乡村文化的开发和保护结合起来,壮大农村特色经济和生态文化产业.乡村性强及较强的27个县域为省域中西部的山岭重丘地带,区位条件较差,山地比重大,传统的乡村社会特征较强,在充分利用其生态资源和环境条件、积极发展旅游业等休闲产业的同时,通过政策创新,加强工业与城镇对农业和乡村的资金和技术支持,推进乡村发展转型,以实现城乡和区域协调发展.

本文基于乡村的本质特征,考虑数据的可比性和可获取性,以期建立较为科学的乡村性评价指标体系,并采用定量分析方法以降低评价过程中的主观性,试图客观反映浙江省各县域乡村性强弱的空间分异规律.但由于数据获取等方面的受限,在乡村风貌、乡土人情、社会组织与网络等反映乡村社会文化特性等方面的指标未能纳入,在一定程度上影响了评价结果的精度.另一方面,本文还局限在乡村性强弱的断面特征描述,尚未涉及浙江各县域乡村性强弱的动态变化,须在今后的研究中予以深化.

[1]Gilg A.An introduction to rural geography[M].London:Edward Arnold,1985.

[2]Robinson G M.Conflicts and change in the country side:Rural society,economy and planning in the developed world[M].Chichester:Wiley,1990.

[3]Halfacree K H.Talking about rurality:Social representations of the rural as expressed by residents of six English parishes[J].Journal of Rural Studies,1995,11(1):1-19.

[4]Cloke P.An index of rurality for England and wales[J].RegionalStudies,1977,11(4):31-46.

[5]Woods M.Rural geography:Processes,responses and experiences in rural restructuring[M].London:Sage,2005:279-290.

[6]Hewitt M.Defining rural areas:Impact of health care policy and research[M].Washington:US Government Printing Office,1989.

[7]Prieto-Lara E,Ocaa-Riola R.Updating rurality index for small are as in spain[J].Soc Indic Res Geo Journal,2010,95(2):267-280.

[8]Madu I A.The structure and pattern of rurality in Nigeria[J].Geo Journal,2010,75(2):175-184.

[9]张小林.乡村概念辨析[J].地理学报,1998,53(4):365-371.

[10]龙花楼,刘彦随,邹健.中国东部沿海地区乡村发展类型及其乡村性评价[J].地理学报,2009,64(4):426-434.

[11] 张荣天,张小林,李传武.基于县域尺度的江苏省乡村性空间格局演变及其机理研究[J].人文地理,2013(2):91-97.

[12]孟欢欢,李同昇,于正松,等.安徽省乡村发展类型及乡村性空间分异研究[J].经济地理,2013,33(4):144-185.

[13]李孝坤,李忠峰,翁才银,等.县域乡村发展类型划分与乡村性评价——以重庆三峡库区生态经济区为例[J].重庆师范大学学报:自然科学版,2013,30(1):42-46.

[14]蔡运龙.《中国乡村转型发展与土地利用》评述[J].地理学报,2012,67(4):574.

[15]龙花楼,邹健.我国快速城镇化进程中的乡村转型发展[J].苏州大学学报:哲学社会科学版,2011(4):97-100.

[16]汪惠萍,章锦河,王玉玲.乡村旅游的乡村性研究[J].中国农学通报,2011,27(29):301-305.

[17]丛明珠,欧向军,赵清,等.基于主成分分析法的江苏省土地利用综合分区研究[J].地理研究,2008,27(3):575-582.

[18]吴玉红,田霄鸿,同延安.基于主成分分析的土壤肥力综合指数评价[J].生态学杂志,2010,29(1):173-180.

[19]毛小军,陈腊娇,孙华,等.浙江省耕地资源时空变化的驱动力分析及对策研究[J].浙江师范大学学报:自然科学版,2006,29(2):201-207.