怀念王季愚校长

杨 珍

怀念王季愚校长

杨 珍

1 王季愚

2 1949年12月,与哈外专早期学生合影。左起:赵向、傅也俗、郑拓彬、赵洵、吕学坡、王季愚、阎明复

3 1979年12月,在上海外国语学院校庆三十周年纪念会主席台上。前排左起:王季愚、夏征农、韩宗琦

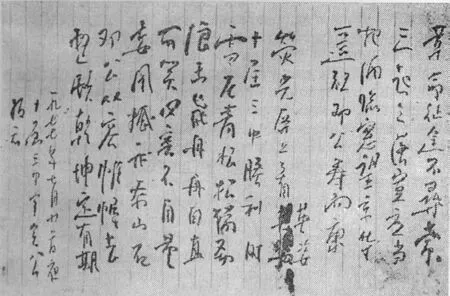

4 王季愚遗作手迹

王季愚,一

个对我来说既十分遥远又并不陌生的名字,一

个已故去33载,却依然被她那些渐至耄耋之年的学生们深深怀念的人!一

上个世纪80年代初,我的老师许曾重先生向我教授清史之暇,经常谈起刚刚病逝的原哈尔滨外国语专科学校(简称哈外专)王季愚校长。1946年,许先生尚是北京大学的一

名学生。因不满国民党的黑暗统治,在地下党的帮助下,他和数位志同道合的同学一

起,满怀对革命理想的憧憬,奔赴解放区。不久,他由组织上送至哈外专学习俄文。结束短暂的俄文学习后,时以“许久”为名的许先生,由王校长选派到校图书馆担任管理员。大约在1952年前后,许先生离校返京。虽然与王校长的接触只有几年,但许先生总是说,在哈外专的这几年,是他一生中最为充实、受教益最大、最为愉快的时期,王校长是对他的一生影响最大的人,也是他最为怀念的人。后来我才知道,这种想法在哈外专的师生中竟是一种共识!2003年,80岁的许先生突然中风。抢救过来后,偏瘫,失语,不能正常思维。此后多次发病,现靠鼻饲维持生命。2007年,我在报纸上看到《平凡人生:王季愚传略》(赵劭坚、傅善卿、李良佑著,上海书店出版社2006年出版)一书发行的消息,便为许先生邮购了此书。许先生见到后,勉强用一只手翻了一遍,自此爱不释手。他让我们将这本书放到他能看到的地方,隔段时间,便要拿出来摸摸看看。根据这本书所列《参考书目》,我又设法为许先生邮购了《怀念我们的好校长——王季愚同志》《爱心的回响——缅怀人民教育家王季愚》。两书分别汇集了王校长的战友、朋友、学生、同事所写回忆文章。

随着病情不断加重,近年来,许先生已不能自己翻看书籍。但是,让我们为他一字一句地读回忆王校长的文章,竟成为许先生每天从床上被抱到藤椅上小坐的有限时间内一项最重要的“活动”,成为他每天必不可少的生活内容。他听得那样专注,那么入神,有时还会浮现出难得的微笑。2012年、2013年夏,许先生相继因肺炎住进医院重症监护室,几经救治,九死一生。每次出院后,他都立即让我们找出这几本书,放在案头。让人想不到的是,在反反复复地为他读了这些回忆文章后,我们竟从他那断断续续、很不清晰的语句和急切的表情中,猜出了他的一个心愿:他也要写一篇怀念王校长的文章。我们一遍遍告诉他,这个想法是不现实的,因为他不能拿笔,又不能正常地表达想说的话。可是,老人执意要来笔和纸,用稍微能活动的左手试着写字,因无法下笔,他又试图将笔塞到早已丧失知觉的右手里。就这样,他一次次地尝试,一次次地失败。看着这一切,令人心碎。于是,我告诉他,我来替他写篇纪念王校长的文章。老人开始没有同意,几经劝说,终于答应了。

我与王校长没有接触过,然而似乎与这位长辈之间也有一种特殊的缘分。读了《传略》我才知道,上个世纪30年代,我的父亲杨放之曾与王季愚同在上海私立正风中学教书,均以教书为掩护,从事革命工作,彼此应当是比较熟悉的。此外,我的母亲杨博然与王季愚是同年(1939年)加入中国共产党。40年代初,我母亲在延安抗日军政大学女校学习,抗战胜利后,随军赴太行山革命根据地工作。在延安的数年岁月中,她是否曾与当时在鲁迅艺术学院工作的王季愚相识或有过接触?我的双亲已故去多年,无法再向他们问询有关王校长的情况。

好在上述几本书,为我们了解王校长,提供了丰富资料。我只有根据书上所写内容,缅怀王校长的事迹,思考她的人生,试以完成一位91岁残障老人的心愿。

二

王季愚是四川省安岳县人,1908年出生在一个败落的书香世家。6岁起念私塾,接受严格的传统启蒙教育;14岁入县立女子小学;18岁考入四川省立第一女子师范学校;21岁从女师毕业,在其堂姐王希哲的帮助下,赴北平求学。1932年在北平大学法学院经济系学习期间,参加中国共产党组织、领导的左翼文化团体,积极从事抗日救亡活动。

为了躲避国民党当局的追捕,1933年,25岁的王季愚辗转抵达上海。她继续从事抗日活动,编辑、出版进步刊物,与鲁迅多有交往,时常面聆教诲。她仅学过两年多俄语,却克服重重困难,翻译了高尔基著名三

部曲之一——《在人间》(1936年出版,后多次再版)。1939年1月,在白色恐怖所笼罩的孤岛上海,31岁的王季愚毅然加入了中国共产党。在上海期间,她与北平大学同班同学于伶(著名剧作家,中国现代戏剧运动组织者之一)结合,育有两子两女,其中一子一女夭折。

1940年夏,遵照组织的安排,王季愚携带5岁的女儿立凡和5个月的儿子立平,离沪经重庆前往延安。此时,她的丈夫移情别恋,夫妻关系已告终结。抵达延安后,她被分配到延安鲁迅艺术学院文学部编译处任编译员,继续从事俄文资料翻译,为教学提供帮助。她系统地学习了马克思列宁主义理论和毛主席的论著,阅读了大量文艺理论书籍,亲身经历了延安整风运动和大生产运动。在学习和思考中,她逐步确立了共产主义人生观。1945年,37岁的王季愚随干部大队开赴东北。当时,党的外语干部特别是俄语人材奇缺。王季愚受组织重托,担任哈尔滨外国语专科学校(前身为东北民主联军总司令部附设外国语学校,1956年改为哈尔滨外国语学院,简称哈外院)校长,自此献身党的教育事业,直至生命最后一息。

由王季愚任主要领导的哈外专(哈外院),是建国初期培养俄语人材的主要基地,俄语界曾有“天下俄语一半‘黑’”之说。1958年,以哈外院为基础,成立黑龙江大学(简称黑大),王季愚任校党委书记兼副校长,分管文科各系。当时,大跃进以及“下厂下乡办学”等一系列“左”的方针,对高校教育影响很大。王季愚对这些做法进行了力所能及的抵制,并因此与黑大部分领导在思想认识上产生尖锐分歧。这为她在“文革”中的惨烈遭遇埋下隐线。1964年,56岁的王季愚调任上海外国语学院院长兼党委副书记。十年浩劫中,她被黑大造反派揪回哈尔滨,受到惨无人道的迫害,但毫不畏惧,坦然宣布:“我一不逃跑,二不寻死,三

不赖账,问题终究会搞清楚的!”1978年8月,王季愚重新被任命为上海外国语学院(简称上外)院长兼党委副书记。此时,她已至古稀之年,体弱多病。为了平反上外累积数十年的冤假错案,为上外尽快恢复教学和科研工作,她竭尽全力,耗尽了最后一丝热量。1981年5月6日,病逝于上海华东医院。终年73岁。

1949年8月,王季愚奉命到北京向中央汇报东北地区外语教育情况,图为中共中央宣传部部长陆定一给王季愚的亲笔通知

三

综观王校长自担任哈外专领导、从事党的教育事业,直至病逝前约35年的生命历程,我觉得有三

个方面,给人以深刻印象。其一,她是一位既有很高的理论、文化修养,又具有延安老革命的艰苦奋斗作风,既有很强的党性,又能独立思考的党员干部。

她对马克思主义学说有比较深入的钻研,并能结合自己丰富的人生阅历与工作实践,理解、掌握马克思主义的立场、观点、方法。但是,她不盲从,有自己的思考和判断。她认为:马克思著作中不是所有的观点都是对的,更不是所有的原理、定律都不能怀疑。上个世纪50年代初她在哈外专教授政治理论课时,曾对师生们表述这些认识,要求大家在学习马克思主义理论时,一定要联系实际。

1950年代初,王季愚(右)和赵洵在校园中

她对工作始终有着极高的热情,但对地位、名利从不计较。无论是任学校一把手,还是任副职,即使是为对她怀有成见的人做副手,始终如一,从无怨言。她常说:“大问题要小气,小问题要大方。”建国后至“文革”前,在历次具有左的倾向的政治运动中,她都保持了清醒的头脑,在执行上级各项任务的同时,尽可能地想方设法保护那些受到不公正处理的人。她曾力纠“下厂下乡办学”之举,这一使广大师生直接受益,却得罪若干领导的行为,成为她被迫调离黑龙江大学的直接内因。

“文革”中,面对造反派的毒打、罚跪和人身污辱,她从未低头。可是,当她被告知,黑大造反派将建议上外开除她的党籍时,她的情绪变得相当低落,第一次当着同囚一室的一位当年学生的面,双眼泛起泪花,自言自语道:“我的政治生命完了,我的自然生命也完了!”这些事例说明,在她心中,党与她所信仰的共产主义理想,是她的全部精神寄托。她把自己的一切都交给了党,她所做的一切,都是为了实现共产主义理想。如果将她强行排斥在党的组织之外,她觉得自己的生命也就没有意义了。

她用行动证明,党员干部是人民的公仆,不能搞特殊化。建国初期,她唯一的儿子可以送进沈阳的育才干部子弟学校,但她没有接受这已到手的难得名额。她说:“我们的孩子应该和老百姓的孩子一起长大。”无论是在素有“东方莫斯科”之称的哈尔滨,还是在上个世纪60年代全国最繁华的大城市上海,她虽然是一校之长,但一年四季永远是蓝布衣服和胶底布鞋。“文革”后她恢复了院长职务,学院想让她搬到一幢小洋楼的二楼去住,被她谢绝了。她说,教师住房比我困难也没解决,这样的楼房就用作办公吧。“文革”结束后,补发被冻结的工资,她从银行取出钱,没有回家,直接找到有关人员,要求转交两千元党费。在她晚年,很多战友、朋友、原来的同事来看望她,或逢上级领导部门来上外开会,每次她都自掏腰包接待,从不向公家报销。她常常一个人拿着碗去学校食堂,和学生们一起吃饭,她说这样可以看看大家在吃些什么,还可以听听意见。她将密切联系群众、艰苦奋斗的作风和朴素、朴实、平易的行事风格,保持到生命的终结。

她的学生爱戴她,她周围的人敬重她,是因为当时很多人,特别是当年那些来自国统区、满怀革命理想的青年知识分子,正是从她身上真真切切地看到,共产党员、党员干部到底是怎样的人,共产党到底是怎样的党,并由此增加了他们对共产党的信任,坚定了参加革命的信念,激发起对共产主义事业的无比向往。

其二,她是一位懂教育、严格按教学规律办事,善于学习、富有远见,将教育事业视为唯一人生追求,将所有学生视如亲生子女的教育家。

她在晚年曾这样概括自己的一生:“教书,我这一辈子都是教书。”临终前,她对守候在身边的儿子所说的最后一句话,只有四个字:“好好教书!”

她对学生的要求,是首先要树立革命的人生观。有位学生问她,何为人生观。她的比喻很形象:一个人的人生观,就像汽车的方向盘,是勇往直前,还是左转右转,就靠这个方向盘;革命的人生观,就是要下定决心干一辈子革命,在任何情况下都不动摇,就像赵一曼、刘胡兰那样,为了革命事业,临死都不动摇,视死如归!

她是哈外专政治理论教育的奠基人。她亲自授课,旁征博引,深入浅出,学生们都将听她讲课视为一大享受。针对学生们的具体情况,她提出,在新的世界观、人生观建立过程中,不该采取暴风骤雨的方式,而应采取和风细雨的方式,从正面教育入手,用革命的先进事例感化学生,促使他们自觉地接受改造,逐步地、自愿地建立起革命人生观、价值观。这种尊重学生,以学生为本的教育方式,收到良好效果。很多从哈外专毕业的学生回首以往,认为自己正是在这里学习的短短两年中,学会了如何做一个对社会有用的人,如何忠于党的事业,如何面对挫折和困难,如何坚定、乐观地度过自己的人生。

建国初期,王季愚克服重重困难,与她的挚友赵洵副校长及教师们一起,为学生们营造学习俄语的良好氛围,创造出一种行之有效的,在当时看来相当超前的学习方法。例如,学生入校后,从第一堂课起,由外籍老师直接用俄语教学,将中国教师教授的语法课减少到最低限度;实行“俄语会话周”;实行模拟环境会话等等。这些今日常用的教学方式,在60多年前是多么富有创意,多么难能可贵!

学生们说,她是“有教无类”的楷模。无论是从农村来的苦孩子,还是从大城市来的名牌大学生,或是党内高级领导干部的子弟,她都一视同仁,真诚相待,真诚爱护。在她的言传身教下,来自不同地方,具有不同家庭、文化背景的青年学生,都能相互学习,和睦相处。哈外专如同一个充满暖意,满堂正气的革命大家庭,很多在这里学习、工作的人,觉得王校长就像自己的亲生母亲,甚至比母亲还要亲,更有同学称她为“松花江畔的妈妈”。

王季愚遗作手迹

王校长对待在政治运动中受到不公正待遇,如被打成“右派”的学生,不仅从不歧视,鼓励他们正确对待,经受住考验,而且尽己所能,在生活上给予关心,在业务上提供发展机会。这种与人为善、真诚的、理解的态度,对于在政治运动中受到打击,感到人生迷茫的青年学生如同指出一条生路,在阴霾中给予了阳光和雨露。不少在她的保护、爱护下得以成材的“有问题”的青年教师,对她怀有特殊的、无以名状的感激之情。

1996年5月6日,上海外国语大学召开王季愚同志逝世15周年纪念会暨王季愚同志教育思想讨论会

其三,她是一个高尚的人,一个忘我而无私的人,一个既有女性的细腻柔情,又兼有男性的果敢和无畏的人。

她是位老革命,却很有人情味。她说过:“学校里的工作也一样,合乎情合乎理就顺人心了,就主动了。”这些朴素的话语道出一个真谛:做事要尊重客观规律,做学校的工作,首先要尊重人,要以学生和教职员工为本。所以,她为她所从事的党的教育工作,加入了血肉,注入了温情,顺乎人意,深得人心。哈外专的老校友们认为:王校长教育思想中最核心之点,即是爱,对祖国、对人民、对党、对事业、对师生、对周围之人、对工作过的地方的真心的爱。

她有极大的宽容心和包容心,是一个报恩不记仇的人。有人和她谈起“文革”中批斗她的“红卫兵”,她没有怪罪,没有怨言,只是平静地说:“年轻人嘛,别为难他们。”“文革”结束后,一次,一个曾是学生造反派头头的人,要回北京,没有路费,去向她借钱,她爽快地借给50元钱。这位学生感动地哭了,悔恨自己原先的过错。她却安慰他说:“青年学生嘛,我不计较。”

她是一个自律、自省的人。她对别人很宽容,对自己却很严苛。在“反右”等政治运动中,她对某些过火的行为很有看法,并尽力对受到冲击的学生给予保护和关心。可是,“文革”结束后,当得知当年被划为“右派”后她曾予以鼓励、关怀的学生得到平反时,她郑重、诚恳地对这些学生说:“我向你们表示歉意,你们受委屈了。”在不同场合,她曾多次当面或请人捎话,对学校在历次运动中受到冤屈的同志表示歉意和慰问。她本人早已调离原校,她在这些学生受到打击时,为了给予宽慰和爱护,她已做了她所能做的一切,这些学生也无不对她怀有深深的感激之情。然而,她却有这样的自责、自省,并且公开讲出,付诸行动。这与当年那些整人、打人,置人以死地却至今毫无疚意和反省者,可谓天壤之别!

王校长的家庭生活是不幸的。她32岁后便孤身一人,直至73岁离世。“文革”中,她的女儿在精神病院遭受毒打而惨死。儿子一家在她几至病入膏肓时,她才同意由组织上调到她的身边,祖孙三代终得团聚。当年,一位好友曾经劝她:“你才30出头,还应该有个家庭。”她笑笑,缓缓地说:“家?我走到哪,哪便是我的家。”是的,她将哈外专当成了自己的家,将黑大当成了自己的家,将上外当成了自己的家,将她所有的学生、同事、朋友当成自己的亲人。她没有能力挽救女儿的生命,与儿子一家相聚无多,可是,她将自己全部的爱,对家庭、对亲属的爱,无保留地、加倍地给了她的特殊的家、特殊的亲人们。当她在“文革”中受到严重冲击时,她没有怨言,对于重新回到她所奉献一生的“家”充满信心。同时,她还用自己可怜的生活费,收留、抚养了9位在“文革”中家破人亡的老战友的孩子,给了他们人世间最宝贵的母爱。

她的精神品位是很高的。她从少年起就养成夜间读书的习惯,保持终身。她喜欢收藏名墨、名砚,工作、读书困顿时,每每把玩,爱不释手。她的古文功底很深,喜欢作古体诗。她擅长烹调,朋友来家,她亲自掌勺,能做一桌风味浓烈的川菜。她喜麻辣,有酒量,能吸烟,这些习性,似乎折射出她的豪爽和侠气。然而她给人的印象,又是那样文静、含蓄、真诚、亲切。

一位与她相识已久的女作家,称她是“女人中的珍珠”;另一位曾经在延安“鲁艺”学习过的女作家,将她与俄国作家屠格涅夫笔下的女性英雄形象相比拟,由衷地赞美她为“女圣人”。女作家们观察人的角度,或许与男性还有不同。是的,王校长没有出众的外貌,却有金子一般的心。

记得许先生患病前曾经说过一件往事。上个世纪50年代初一个节日的夜晚,哈外专的师生们聚集在校礼堂内跳舞,气氛十分热烈。有事从礼堂内走出的许先生,发现王校长独自站在礼堂外面,默默无语,凝视远方。当时未到而立之年的许先生,隐约感到王校长的心中似有无限感慨,有几多愁怅。但是,他不便多问,只是陪着王校长站了很久,没有再返回充满欢声笑语的礼堂。王校长是否在思念远方故人?每当夜深人静,她与青灯相伴,读书赏砚,独自品茗时,又有过多少这样的时刻?她的内心,深藏着多大的痛苦和忧郁?有的人经历了不幸,便会对人世产生悲观情绪,对伤害他的人寻机予以报复,然而王校长无论受到怎样的伤害,都是以理解、体谅之心对待对方,以加倍的爱心回报社会。需要有多么博大的心胸,才能装得下这许多委曲、挫折、打击;需要有多么大的精神力量,才能将这些委屈、挫折转化为献身革命事业的强大动力,转化为爱的源泉!

1987年,王校长病逝6年后,赵洵副校长在一篇对王校长的追忆中写道:“像她这样的人是不会再有了,因为生长和培育她的土壤、时代已经过去了。她活得很平凡,除了工作,也没有过什么享受。以后的人们可能比她生活得好些,更有成就。但愿人们不要忘记她——在精神上,她是世界上最富有、最高尚的人之一。”

又是27年过去了。赵洵副校长也已故去,同王校长有过直接接触的人大多已经步入老年。与30多年前比,当今中国社会发生了巨大变化。但是,王校长的事迹中所散发出的人性光辉不会泯灭;王校长所代表的真正的共产党员干部形象,也会永远具有莫大感召力,永远令人追思、怀念、向往!

衷心感谢《传略》等书的众多作者,他们用自己的赤诚之心,记述了王校长的感人事迹,使我们得以知道,在新中国的教育史上,曾经有过这样一位可亲可敬、功勋卓著、桃李满天下的教育家!

责任编辑/胡仰曦