程千帆先生的几封书札

蒋 寅

程千帆先生的几封书札

蒋 寅

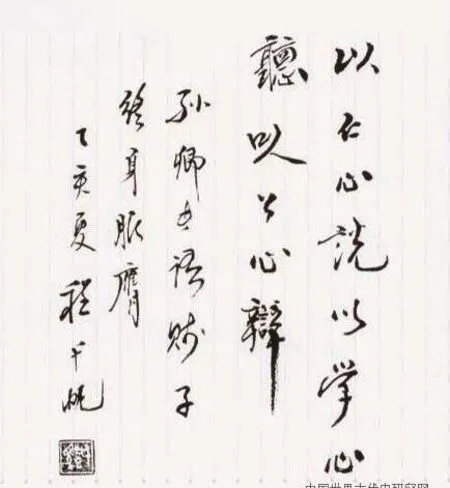

转眼千帆先生辞世已近14年,很想写一点纪念文字,却又不知从何写起。多年前整理先师遗札,我曾根据其中所涉及的旧事,写过一篇随笔。最近因整理东西,竟意外地又翻出几封未收入《闲堂书简》的先生逸札,都是我刚进社科院文学所不久的1988年至1990年间所作。看着先生苍劲而飘逸的手迹,许多往事都苏醒过来,令我浮想联翩。

2004年,由上海古籍出版社印行的《闲堂书简》中,给我的信是最多的。这一方面是因为我远离函丈,不能亲承音旨,故老师手教提命尤数;另一方面也是缘于我年轻时极爱写信,经常每天都写信,给老师和同学、朋友。我到北京后给千帆先生写的信,应该超过100封,经常是我寄上两三封信,先生复一封。有时收到信,未及时回信,先生在寄材料时会在信封上附语嘱回信。这几封信都与一些特定的时间和事件联系在一起,在那些非常时刻,他对学生的关爱和信任,超出了世间一般的师生情谊,平淡中寓有深意。

第一封写道:

蒋寅弟:

近南大公布你为新星奖获得者,甚可喜慰。致伯伟书渠已略告。前携京拙著,不知已送毕否?舒芜及绍良二处去过否?未得其信,甚念之也。望告。即颂

著安

千帆

九月五日

这封信写于我刚进文学所工作的1988年秋。我赴京就职时,先生嘱我携新刊著作数本分送京中老友。争奈我初到北京,人地两生,两位先生可能没联系上,未及时送到,以致先生着急催问。千帆先生送给京中友人的书,一般都是寄到我这里,由我一一送到各位先生处。我想这一方面是显得郑重,另一方面也是给我一个拜见前辈的机会。在1992年5月13日的信中,附有一纸送书名单,开列有中华书局傅璇琮、许逸民,北京大学金克木、周绍良、陈贻焮、袁行霈、张少康、孙钦善,文学所钱钟书、曹道衡、沈玉成、邓绍基、侯敏泽,中国社会科学杂志社舒芜,北师大聂石樵、郭豫衡。但正因为赠送对象较多,常不能及时送到。有时与收书的先生联系上,他们又常怜我远路奔走,嘱以其他方式转达,结果欲速反不达。先生1994年12月21日信中夹一封舒芜先生信示我,内容即述此种情形:

千帆兄:

奉12月4日手教后,又待数日,而书不至,乃发函往询,今又逾十余日,仍无音信,甚奇。函中开列敝寓电话号码,打电话甚便,不知何以无消息。或者患病乎?出差乎?其他意想不到之事乎?书上写的是“重禹兄”,他不知为何人乎?(我既有信去问,他也该想到了)我信上说相距太远,不敢劳他亲送,请他由本院交换站送杂志社,此法轻便,而迄无消息,甚怪。闻舒、吕剑、谋玚诸兄均已陆续收到,而我至今未能捧读,数也,命也。兄托人分送,本以图速,而反不达,亦乘除之数也,一笑。

顷问之许觉民兄,他说文研所人员,星期二例必到所办公,届时可打电话到办公室一询。兹先将情况奉告,星期二询问后,再作函奉告,恐兄怪我久无复信也。此布复,顺祝

新年康乐

弟方管上

1994年12月18日

正如舒芜先生所说,书肯定是交社科院收发室,通过院内邮件交换的方式送去的,但转送途中恐怕意外被耽搁了,多日不到。先生在信笺天头批道:“蒋寅弟,这是怎么搞的?我怕你们或孩子有点不舒服,没有来得及办此小事,心中很急,望速告知。”我隐约记得,要转送的书是程先生笺注的《沈祖棻诗词集》,所以舒芜先生急切想看到。虽是一本书迟到这样的小事,舒芜先生信中不惮缕琐,娓娓言之,足见欲读之情殷切,也可见前辈日常交际往来的认真不苟。

其他三封信则都是1990年5月我赴陕西商洛地区“锻炼”期间收到的,涉及我与老师的思想交流。第一封信的内容最为丰富:

蒋寅老弟:

尊公近托人带赠捺山茶四包,使我大为欣悦,此意不敢忘也。幸于家报代致谢意。

能改变环境,读书一年,安知非福,饮食不惯,稍久则习之,不必介介。

缺乏,写文章可能有困难,但仍可写出大体框架,以后再设法修改。这一段时间可能完全由自己安排,得之不易。我劝你读一部经典著作,仔细玩味,深入体会,由此触类旁通,再读他书便可于不知不觉中跨越了过去的自己。(培养审美情趣及能力极重要,只能循此途)如何将博涉与专精、广泛的知识与独特的见解融汇起来,恐为你今后值得求索的问题。

默存先生,当世无双,你就所知认真写去,必有可观。但他的体系几乎完全体现(非建立)在其非体系的表现方式之中,因而往能博不能约。他是无锡人,但却近乎(我只说是“近乎”)“深芜穷其枝叶”的北学,而非“简约得其英华”的南学,这也是非常有意思的。

我的几本书,《诗世界》已校过清样,古籍已发征订单。《宋文学史》校过初样,估计今年出不来。《选集》已发到印刷厂,如赶一下,也许年底可出,因字数仅二十万也。

孙望、陈瘦竹二老于六月一日晚及二日晨归道山。我与孙先生交谊尤密,首尾五十八年,从无间言,真昔人所谓“痛心拔脑”者,奈何!

前寄汪先生文集与《文遗》,望其发一介绍,不知已办否?便中见告为感。

复颂

旅福!

千帆

六月七日

信中所述的事情有好几件。首先是收到家父托人捎的茶,嘱家书转达谢意。千帆先生是从来不许学生送礼的,有同学寒假开学给老师带来土产,他都让提回去,所以我们都不敢给老师送礼。我毕业远离师门后,才请父亲在春茶上市后给先生捎点仪征捺山的新茶。先生似乎颇喜欢捺山茶,后来见面时曾说:“想不到仪征出这么好的茶!”这封信主要是针对我信中所述在山阳县锻炼的感受,告诫我要随遇而安,坚持读书,并思考如何培养自己的学术素质,提升自己的学术境界。老师这番话,对任何一位从事文学研究的年轻学者来说都是值得深思的。当时我在粮食局办公室上班,日常工作主要是接电话,大部分时间办公室只有我一个人,可以清闲地看书。当时我带去的书不多,有几册收录大历诗的《全唐诗》,还有钱钟书先生的《谈艺录》,我本来就打算用这段时间写《大历诗人研究》,并细读《谈艺录》的。这是我第三次读它,开始能大体看懂,并识得其精妙之处。正巧赶上钱先生八十寿诞,《文学遗产》要发表文章以示庆祝。记不清是怎么沟通商定的,反正编辑部得知我在写读《谈艺录》的感想,便决定用我这篇文章作为纪念文字。我在信中谈了对《谈艺录》的一些感想,因而引出老师对钱钟书学问的一段精辟议论。千帆先生对钱钟书的评价,与许多老辈学者接近,钦佩、赞赏中仍有一点保留。但他对钱先生学术特点的概括,无疑是准确而给人启发的。今人论钱学都推服其“精”,但在同辈人眼中却不免有点“芜”,千帆先生最服膺的前辈学者是刘永济先生,多次听他赞叹洪度先生学问之“精”,那是他们一代人“精”的标准。信的最后提到孙望、陈瘦竹二老之逝,悲痛莫名。程先生夫妇与孙望先生是从青年时代即结下深厚情谊的挚友,曾与常书鸿等四人结土星笔会,创办诗刊《诗帆》,金石之契,白首不渝。我的博士论文答辩,也是孙望先生主持的,他那恂恂可亲的慈祥神情至今深印在我脑海。

第二封信主要针对我撰写的《李杜苏诗中的时间感及其文化背景》一文,谈了对苏东坡的看法。

蒋寅老弟:

寥寂中又苦热,得七月二十五日书,甚慰藉也。

论东坡思想甚是,对个人恬淡,对国事诚挚,此即数千年士大夫顽强抵抗一切不合理的黑暗势力的精神支柱,而其抵抗又非文天祥、于谦式的,而是东坡式的,即以夷然不屑或嬉笑怒骂出之。刘融斋指出东坡凡事俱不甚用力(当然也有八九分),此点了解东坡甚重要,所谓如行云流水,所谓如万斛泉源不择地而出,即其个性与艺术手段之恰如其分的巧妙结合。此为东坡以前所无,东坡后亦少,晚明小品偶有近者,便可惊众而名家,即此知其不易与。弟但见其取譬之巧,觉此外无独绝处,盖尚凝眸于个别特征(此种巧譬,多从佛书中来。在彼法中乃常用手段,今忽移植入诗文,遂颇突出耳),而忽其个性与艺术之高度结合也。此前亦惟有太白。故古今诗人学李、苏者少,学之亦难大成。(如黄仲则学太白,仲则寒乞与太白之豪迈相去万里,乌能似之?)

以上说法是随感,不严密,破绽必多,所谓闲话者也。

南京酷热二十余日,幸逃于中美文化中心有空调之房中,近已迁回。

弟能到《文遗》作编辑甚好,亦可多与人接触,惟亦易招怨,望慎处之。

《诗世界》《宋文学史》及《选集》均已排就或在排中,今年或可出《诗世界》及《选集》,届时弟或已返京与?

“楼外阴晴未定,尊前哀乐难排”,《涉江》旧有此句,今日似之。祝

好!

千帆

八月七日

当时南京大学正筹备唐代文学学会的年会曁国际学术研讨会,这次会议规格之高空前绝后,国内外唐代文学研究的老辈专家几乎都到齐了,计划邀请的专家中好像只有宇文所安因故未出席。千帆先生嘱我与诸位师兄弟一起,都以会务工作人员的身份参与会议,并提交论文,会务组长由莫砺锋师兄担任。我告诉老师,打算由李白、杜甫、苏轼三大诗人的时间意识入手,讨论其人生态度及思想、文化背景。因此先生回信首先谈了苏东坡人格及处世方式的典范意义,又对其诗歌的独特品格和艺术特征作了揭示。先生似乎没有写过有关苏东坡的论文,但熟读苏集,对东坡其人其诗都有自己的看法。我在《立雪私记》中曾记先生语曰:“苏、黄同为大家,但有不同,苏浅黄深。苏尽管学陶,终浅,陶深。苏东坡对一切都满不在乎——要在乎他早死了。坡诗如浪涛澎湃,但较浅,只是在上面翻滚。”将这段话与信中所言合观,东坡其人其诗的本质特征已被清晰地勾勒出来。后来我的论文着重从历时性的角度分析东坡诗文中时间意识的前后差异,由此说明其人生态度随政治遭遇而产生的变化,在会上宣读,博得前辈专家的好评。顺便提到,我们师兄弟几人提交的论文反映都不错,传闻某前辈先生戏言,好论文都是会务组工作人员的。

第三封信是回答我信告的《中国诗学》编委会组成的设想,当时我正和施议对先生筹划创办《中国诗学》,江苏古籍出版社已承应出版,编委会打算全由青年学者组成,不请老先生挂名。先生复函云:

蒋寅弟:

上次复一函,略论东坡。旋即得8月7日来信,搁置未复,忽已四旬余,流光如驶,真可惊也。

刊物编委事,我很赞成以年青人担任,但这些人,在目前情况下,又难以掌握出版及稿酬实权。最佳方案,恐只能新老结合。西哲云:历史往往是妥协之产物。此言大概不假。其实,无论谁办,在老板看来,总是一样,即有利(包括名)可图即可。江苏古籍未曾与我商讨,故一切皆不知也。

十月底反京,亦可谓“小谪”矣。论文如打印有问题,可寄来,与宏生等文一齐打,不费事也。

当编辑亦是一种磨炼,但恐不如研究室之优游。然可增识力、耐心,熟习学术动向。此则其好处也。

复颂

安善!

千帆

九月二十一日

我告诉老师已得通知,我们去商洛锻炼的全体人员将在十月底返京,以防天寒山路不安全。我滞留山阳前后5个月,相比先生被打成“右派”劳改20年的经历,终究算是幸运的。“小谪”云云,怜惜之余也包含着先生自己多少辛酸的体验。前次信中我提到,《文学遗产》要聘我为特约编辑,为刊物看初审稿,故先生又有关于做编辑的一番鼓励。现在想象,从入学到毕业,从读书、治学到成家、生育,每一个人生关节,先生都给予了慈父式的关怀和引导。训诫虽不多,但无不包含先生自己的人生阅历和经验,在那个特定的年代和我特定的年龄,实在是无比珍贵的教导。

翻检先生手札,还翻出几封信中夹杂的他人文字。先生来信,常将与我有关的友朋书信转给我看,也有嘱咐办什么事的。这次翻出的几件,除了舒芜先生一封陈述寄书未达的琐事外,其他几封都有特别的内容,值得在此略作介绍。

程老尊前:高弟蒋寅君论文摘要,至前日始收到。究其原因,在于晚十二月至一月二个月时间皆出外开会,印挂通知在系邮件盒中,因时久遗失,或为宵小之徒所毁(此类事已发出多起)。及至前日,信箱再来催来通知,方获拜读,然时过境迁,已成明日黄花,故不拟填写评审意见寄璧,乞谅。论文论述平稳,分析细致,间有鞭辟入里者,洵属不易。然亦似有可斟酌之处。拙见以为既研究大历诗风,于大历之范畴,应先加以说明。盖盛唐诗人如少陵、嘉州、次山辈于时犹多创作故也。此其一。谓安史乱后,“满目疮痍”,就中原地区言之,则为实事;而江南荆襄地区,恐未必然,未可以偏盖全也。此其二。前文云:“在创作倾向上,由风骚并举转向独主风雅,继承《诗经》比兴怨刺的传统”;而下文则云:“在他们的诗中主要是描述性意象占绝大比重,而比喻性意象……用得较少。”前云“比兴”传统,下言比喻性意象用得较少。似有自我矛盾处。此其三。姑妄言之,未敢自是,请公定夺。

周先生这里所言,是指出我博士论文《大历诗风》行文的不周密处。其中第一点,我在论文开始是有交代的,说明自己研究对象的范围,文后还附录有大历诗人及存诗数量一览表,但周先生收到的似乎不是全稿,而只是论文摘要,所以不知道这些内容。第二点确实是我表达不严谨,未注意说明中原和江南的差别。第三点缘于对“比兴”一词未加限定和说明,我所谓比兴怨刺传统,其实是指唐人对“比兴”的理解。唐人所言比兴,已不是汉儒所言“六诗”的比兴,而转指《诗经》美刺兴寄的精神,与比喻并不是一回事,所以与少用比喻性意象也就不构成矛盾。但因临文含混言之,未加以界定和说明,便引起了误会。周先生审读之细,及对概念使用、文字表述的严谨态度由此可见。千帆先生转给我这封信,自然是让我参考修改,不枉前辈谆谆教谕的一番苦心。我毕业离校前,先生曾将所有评审和答辩委员的评议书都复印给我,让我修订论文时参酌。这按当时的规定是不允许的,不像现在全都公开了,从中我深深体会到先生对学术的严格要求。

1993年6月29日的信中附有一封写给新闻出版署李彦、伍杰两先生的信,《闲堂书简》给我的第38封信中提及此事,但因为是复印件,我想先生已留底,整理先生手札时就没有录入,不料《闲堂书简》竟遗漏此函。信的全文如下:

李彦、伍杰同志:

一别数月,诸想安善。大典文学典进行尚属顺利,高纪言同志想已及时向您们汇报。

我有一件事想请您们向国家版权局了解一下。

该局1990年6月公布的《书籍稿酬暂行规定》第十条说:

支付基本稿酬以千字为计算单位,不足千字的作千字算。诗词每十行作千字算(曲艺等韵文体行数计算从诗词)。旧体诗词稿酬可酌量提高。

但旧体诗词传统写法是连写不分行,只分句的。如一首五律诗是八句,一首浣溪沙词是六句,而排印时可按照版式一行排一句或二句、三句、四句……不等。《书籍稿酬暂行规定》并没有说明一行的具体涵义,这样就有两种不同的理解:甲认为旧体诗词一句就是一行,乙认为一行就是版式的一行,可以是两句或两句以上。按照乙的理解,那么,旧体诗词的稿酬就不是由版权局统一规定,而是由出版社版式设计者任意规定的了。似乎有些说不过去。

通观第十条全文语气,也似以甲说为妥。因为它还说到旧体诗词稿酬可酌量提高的话。如不是认为旧体诗词精炼、短小,至少应和新体诗同酬(即一句是一行),就无需加上这一句了。

我近来在整理我亡妻沈祖棻和我自己的旧体诗词集,交出版社出版。商订合同时,就遇到这个问题,因此定不下来。昨天,我已专函版权局请求对此作出法定的解释。想到机关事多,三五个月都不见得有回信,而您们和版权局的同志当有工作上的联系,所以想请您们打个电话询问一下,将他们的解释见告,以免拙著迟迟不能出版,至为感谢。如二位太忙,请秘书同志给我回一简信就行。冒昧请求,不知可否,请酌。

还有,旧体诗词集的出版目前日益增多,这个问题已普遍存在。版权局如果能发文对这问题作一明确解释,使《规定》更加完善,当然更有益于出版事业的发展。这一建议也请代为转达。

顺致

敬礼

程千帆

1993.6.27

这是一封委托询问旧体诗词稿酬标准解释的书信,虽为整理沈先生诗词稿签订合同的困惑而发,却牵涉到当时旧体诗词出版稿酬的普遍问题。先生的意思是旧体诗词的行数应以句读为准,而不应以排版所分行数为准。这无疑是有道理的。新诗印刷时不会出现将原分行各句连排的情形,因为那容易混同于散文;而古典诗词因字数句数固定,无混同于古文之虞,经常是通篇接连排印。从稿酬计量方式的角度说,这确实是个需要明确规定和解释的事。也不知道后来有关规定是否有所修改或说明,如果有的话,一定与先生这封信有关。这也可视为当代出版史的一个掌故吧。

千帆先生以诗学著称于世,时常有业余爱好者来信请教,他忙中无暇作答,有时也让我们给求教者回信。我曾经替老师回过几封请教诗词格律和典故出处的信,甚至离开师门后还有过类似的情形。只有一次,情况稍有不同,先生转来北京刘永平先生的信,附其《〈渔洋诗则〉及其在诗律学方面的贡献》一文,让我酌情答复。刘信如下:

千帆吾师函丈:东湖珞珈握别,转瞬四十余年矣。关山契阔,无日不在心中。昨日接到王君淡芳学兄之函(并告知吾师确切地址),寄示《中国文化》刊登之闲堂文六篇,考证精详,足证文献价值,益深敬佩。晚曾于友人处见到《渔洋诗则》,系尘定轩藏版,刊于乾隆乙亥年(一七五五年),卷首刊阮亭王士正著,商丘后学陈淮望之校订,开卷刊出《声调谱》。晚颇为惊诧,此书若系渔洋原著,则赵饴山不得掠人之美也(赵氏《声调谱》刊于乾隆己卯年[一七五九年],后于《渔洋诗则》四年)。赵氏《谈龙录》自言从司寇处宛转窃得之,但世人未见王氏《声调谱》。今得渔洋弟子陈淮之父得阮亭手授、陈望之尘定轩本,可作铁证矣。未知《渔洋诗则》吾师曾寓目否,兹就晚转抄本复印数页,由吾师鉴定。陈淮此人系商丘人氏,陈淮之父系何人,是否渔洋弟子?把此书定为渔洋声调谱,是否恰当?仰望吾师裁夺,不胜仰望之至。颂

吟安

晚生刘永平

一九九八年九月六日

《渔洋诗则》一书传本甚罕,近代收藏诗文评类书籍最富的刘声木在《苌楚斋四笔》卷八就曾说过:“此书不特流传绝罕,且知之者亦甚少,从未见他人著录。”刘永平先生1982年在《文献》第13辑撰文,根据武晋煊在零乱残书堆中发现的善补过斋藏本,对《渔洋诗则》的版本、内容作了介绍,断定此书出于王渔洋手编,对研究渔洋诗学有重要价值,从而引起学界注意。但由于此书问题复杂,更兼刘先生对清初诗学不太熟悉,其论断与事实有很大出入。我怕刘先生的误解以讹传讹,造成错误的认识,因而撰写《〈渔洋诗则〉的真相与文献价值》一文,与他商榷,论定《渔洋诗则》绝非渔洋手定的诗律学著作,而系他人节取冯班、赵执信著作和删改渔洋门人所编《诗问》而成,对理解、阐释渔洋诗学基本上没什么理论与文献价值,仅仅为考察冯班诗学的影响提供了材料。当时我还不知道陈淮其人的来历,后读蒋士铨《忠雅堂集》,乃知是陈维崧四弟宗石之孙。盖宗石入赘侯朝宗家为婿,遂家于商丘,有子履中、履平。陈淮即履中长子,字望之,一字澄之,号药洲。乾隆十八年(1753年)拔贡,捐赀候选知府,二十六年(1761年)授廉州,累官至贵州巡抚,以罪回籍。《清史列传》卷六十六有传。后来我修订《王渔洋与康熙诗坛》一书,交凤凰出版社重版,正好充实了这部分内容。我的论文发表在《苏州大学学报》1995年第1期,是我发表的第一篇清代诗学研究论文。印象中是千帆先生转来刘信及论文,我看了刘文才与商榷的。但这次重检刘信,发现所署年月竟是1998年,如果不是笔误(这似乎不太可能),那就是我的记忆有误了。刘先生似乎并不知道我的商榷文章,故请教先生将《渔洋诗则》定为渔洋声调谱是否恰当。而我又是如何给千帆先生回信的,现在已完全没有印象。

仅仅15年前的事,前因后果即如此记忆模糊,那些年代更久远的回忆和传闻,又怎么能靠得住呢?所以我不能不认同后现代史学的基本观念——历史就是叙述。但早一点叙述,多保存一些原始的叙述,毕竟是更可接近历史真相的通道。记得读明人胡直的《衡庐精舍藏稿》,内有《刻濂溪先生集序》一篇,慨叹:“甚哉学术之难言也!非学之难言,言之者异也。尝试譬之:祖父之造家,莫不肇迹南畮,树榖务本,然后能操赢以殖其货。此非独人事,亦其势然也。而后之子孙,徒见货殖之利,唯旦夜持筹,课算子母,记籍充栋,而居积自矜,遂捐舍南畮,任其污莱。有务之者,则诋之曰:‘是西鄙野人之事,吾祖父无有也。’力本之论,不胜其逐末之说,故谈者恒难于言。”谁知道多少年以后,我们的学生,乃至学生的学生辈谈起千帆学生的学术,会不会也忘却树谷务本,而唯课算子母呢,所以我觉得有必要将有关老师的点点滴滴回忆都记录下来,以免言之者异而分歧或被歪曲。

责任编辑/胡仰曦