贵州喀斯特腹心区域生态扶贫与可持续发展研究

牟秀燕 崔海洋

(1.贵州大学 中国西部发展能力研究中心,贵州 贵阳 550025;2. 贵州大学 东盟研究院,贵州 贵阳 550025)

一、喀斯特腹心地区人口经济状况

位于我国西南地区的贵州省气候温暖,雨量充沛,喀斯特作用强烈,是全国喀斯特地貌最发育的省区之一。其腹心地区是主要包括贵州紫云、望谟、惠水、长顺、罗甸5县的毗连地带,东起蒙江,西至水塘克嵯一线,南起桑郎河北岸,北达板当至云盘一线,总面积近2400平方公里,[1]其间除了从南至北贯穿全境的格往河以外,完全没有地表径流,是比较典型的喀斯特生态脆弱区。该地区脆弱的生态环境加上长期不适当的人为行动,使地貌上的原生植被几乎被破坏殆尽,水土流失严重,石漠化现象突出。

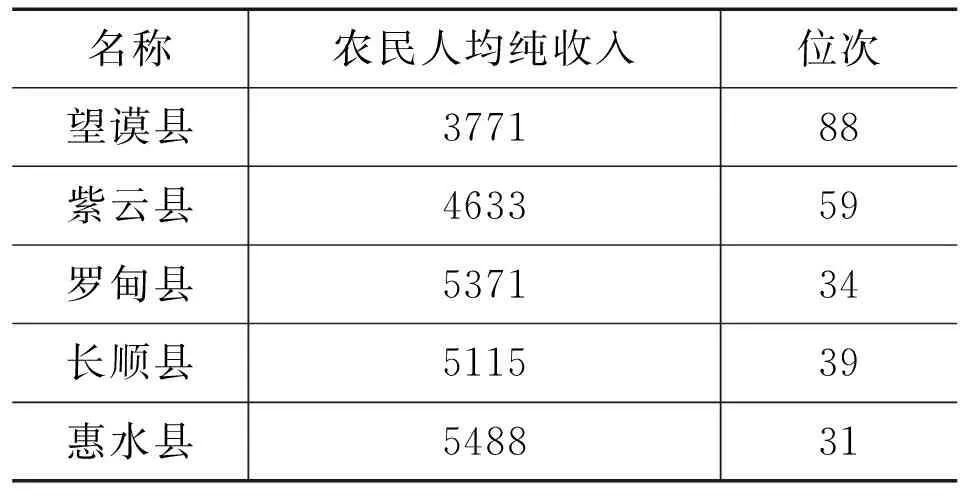

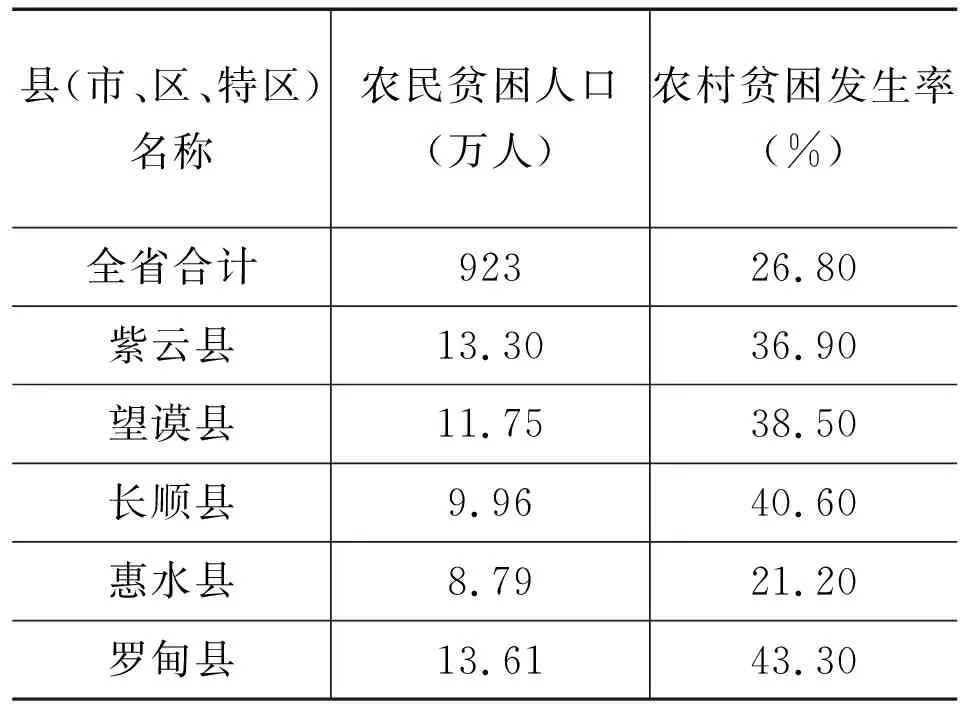

贵州喀斯特腹心区域少数民族人口聚集,生存压力大。恶劣的生存环境不仅制约了该地区农民增收和人民生活水平提高,也造成了地区的经济发展落后和发展的不平衡。 经济落后、人均纯收入低、贫困人口数目大、贫困发生率高这一现象与喀斯特地貌具有高度相关性。

表1 农民人均纯收入(2012)

数据来自《贵州省统计年鉴2013》各县(市、区、特区)农民人均纯收入(2012)。(共有88个县参与排名)

表2 贵州省喀斯特腹心地区各县市贫困人口及发生率

资料来源:同表1。

二、喀斯特腹心地区的扶贫的生境难点

喀斯特腹心地区的地质结构、生态结构和人文结构都具有特异性,因此适用于平原地带的生态扶贫思维方式并不适用于喀斯特地区。要解决该地区的贫苦问题,还必须立足于喀斯特腹心地区的实际。

(一)喀斯特腹心地区生境缺水少土

喀斯特腹心地区降水量丰富,年均降雨量从1000毫米到1400毫米不等,仅格往河河谷地带降雨量低于1000毫米。有如此丰沛的降水,但是该地区仍然会出现旱季饮水困难。按照实际情况来说,喀斯特地区并不缺水而且还多水,问题是能停留在地表的可利用水有限。所以腹心地区的扶贫难题不在于少水而在于有如此多的降水,但是大部分降水都渗到了地下,造成可利用水资源缺乏。因此,缺水是喀斯特地区扶贫的难点而解决水资源匮乏的关键,却不是找水或者是引水。在腹心地区,溶洞中的水资源,无需去找,当地的老乡都知道。可是,从溶洞底部把水背上来,实在太不经济。一个壮汉需要耗费一天的时间,才能背回一桶水或一竹筒的水。看得见水,而得不到水才是问题所在。并非真正无水,而需要去找水,至于引水,更是无从谈起。这里本来就有丰沛的降雨,可是降雨留不住,既然如此,引水也会遇到同样的问题,引来的水也面临留不住的问题。喀斯特腹心地区农作物产量低,是不争的事实。但产量低的原因并不是缺肥,也不是缺少良种,缺的是可利用的水和土。喀斯特特殊的地貌特征决定了该地区地表缺土的事实。喀斯特地区本身就土层薄弱再加上地表峰从洼地发育,地势陡峭,雨季降雨量大时,地表径流量大,强烈冲击造成水土流失严重,农作物低产。举例来说,玉米是种植较普遍的粮食作物,该地至今仍继续种植着绝迹于其他地区的玉米良种,如:白马牙、金皇后等,当地种植的玉米种类之多可以媲美玉米博物馆。农业部根据杂交玉米产量高的优良特性,在21世纪广泛推广种植杂交玉米。但是在其他地区产量优势明显的杂交玉米,在喀斯特山区却表现平平。这正是应为,该地区地表土层薄弱,土壤中的水分并不足以之称玉米的生长,缺少水土,再好的良种也难以发挥优势。

(二)喀斯特地貌具有脆弱性

贵州省喀斯特腹心地区是我国典型的生态脆弱区。主要表现为:①环境人口容量小。喀斯特地表崎岖不平,支离破碎,山地面积大。受地形影响,可耕地比重比较小,人均所占可耕地面积不大。土地质量较差,单位面积粮食产量低。耕地可开发难度大,可开垦的耕地面积非常有限。②宜成活树种少,生物量低,群落结构比较简单。喀斯特腹心地区土层浅薄,土壤肥力比较低,且由于喀斯特地貌地漏都发育,雨水渗漏严重,造成地表干旱,可存活植物种类有限。导致生态结构简单,同时存活植物生长缓慢,物种生产力比较低。③生态环境易遭到破坏并且难以恢复。喀斯特山区物种少且成活困难,物种间能量交换比较弱,一旦植被遭到破坏生态能量交换就会中断,生态环境就会发生变化。以石灰岩山地为例,将会顺序出现常绿阔叶林(如青冈等)石灰岩山地——常绿落叶阔叶混交林(如栎类、化香等)石灰岩山地——灌草丛(如野算盘、月月青等)石灰岩山地——草丛(如白茅、野古草等)石灰岩山地——裸露半裸露石灰岩山地,即所谓的石漠化景观。[2]目前喀斯特腹心地区已经出现了比较严重的石漠化现象。一旦发生石漠化再进行生态恢复就会比较困难。④地质灾害种类多,突发性强。比如,喀斯特地表多发育峰从洼地,地表支离破碎;地下河流、溶洞等天然排水管道发育完全,降水会随地表缝隙渗漏到地下,加上喀斯特地表土层薄弱缺乏锁水性,造成地表干旱。另外,喀斯特地区还会经常出现地面塌陷、泥石流、滑坡等地质灾害,造成较大危害。

三、喀斯特腹心地区现有扶贫主张的局限

喀斯特腹心地区扶贫开发关键在于生态建设。但在以往惯常采取的生态治理对策中存在着严重的缺陷。

一是主张增加植被数量,扩增森林面积。在水土资源稳定,植被破坏不久、情况较轻的地区,“植树种草,退耕还林”不能不说是行之有效的好办法。但在喀斯特腹心地区这一措施却是不可行的。因为,喀斯特地形本身就地表土少,再加上水土流失比较严重,原生的土壤一旦流失就很难恢复,基层岩石裸露,发生石漠化,这样种草种树就失去了生存的基础,即使不惜成本,勉强进行种树种草,树草也很难成活,成活了也很难长大,只能在石缝间留下长不大的“老头树”。[4]此外,喀斯特地区已经发生了石漠化的荒坡,失去了庇护土壤的植被,这样水土资源仍然会继续地流失下去。如果在草木成活扎根之前频繁发生水土流失,那么种上的草木仍然会连同土壤一起被流水冲走。事实上在发生了严重石漠化的地段,已经没有可以退耕的土地了。因此,主张在喀斯特贫困地区进行退耕还林是行不通也是无法真正实现的。

二是主张“利用地区散乱石块修建石埂,搜集石缝中的土壤加固梯土”。这项措施在其他山区可能会有效果,但是在地形特殊的喀斯特地区并不如此,反而会适得其反产生意想不到的不良后果。原因是,喀斯特腹心地区岩壁摩擦力小且山体陡峭,降雨季节大量集聚的降水下泄形成强烈的冲击,致使堆砌的石埂被轻易冲垮。而要想留住土壤、耕地,苗族居民一样沿着等高线培育浅草就可以轻易做到,留下土壤确保植物生长。此外,从石缝中搜集土壤的做法可能会不经意凿穿地下溶洞间的缝隙,破坏原有的山体结构,为水土流失创造新的通道。这样即使加固了梯土也很难阻止水土流失。还有,从石缝中获得的土壤有限,能够铺垫的梯田面积也有限,但是却会因为人为破坏了地质结构而造成更大面积的石漠化地质灾害。大面积的石漠化土地会将建立起来的耕地孤立起来而无法与周边进行能力交换,久而久之,土壤就会使如肥力。同时被隔绝的土壤环境失去自我免疫能力种植的农作物容易受到病虫害。为了根治病虫害,就不得不大量使用化肥农药,长此以往,不仅需要较高的成本还会污染环境跟粮食作物,后果难以想象。

三是主张建设寻水工程设施。 在喀斯特腹心地区干旱主要是因为季节性缺水,再加上特殊的地形构造,降水下渗造成喀斯特地区缺水的现实。要解决缺水问题,有人建议利用工程技术建设水利工程,在全境范围内找水。但是喀斯特地区可以开发的、有利用价值的水源大多距离居民区较远或是位于地表深处,要进行寻水水利建设并不容易且耗资巨大,由于地形和技术的限制在施工过程中还会遇到漏水等技术问题。经过多次试行后,除了能缓解旱季饮用水外,当地珍稀的水资源很难在生产中发挥效应。

在其它地区可以发挥作用的上述三项措施,触碰了在喀斯特腹心地区地质的脆弱环节,不仅不能解决当地的生态难题,还会成为当地生态灾变的助力,加剧灾变程度。

四、喀斯特腹心地区的生态扶贫建议

喀斯特地区要想摆脱贫困为可持续发展找到出路,就要跳出固有模式圈,立足喀斯特腹心地区的实际,具体问题具体分析。

第一,在最小改动的基础上弥补缺环、磨合推进。喀斯特腹心地区进行生态恢复是一项系统恢复再生工程,而不是指单纯的进行植树种草,种活一片树或植一片草。这是需要人们进行多树种多草类种植,同时要伴随各种动物的引入。植树种草、引入动物并不是终极活动,因为引进的物种不乏外来生物,这就存在着物种之间的相生相克问题,如果不好好解决以上的生态恢复工作也不能算成功。因此,在上述工作的基础上,工作人员还要细心进行“售后服务”,引种后要密切关注并调节物种之间的生克关系,从中斡旋确保各种动植物能够和谐共生,力图做到用最小的代价做到生态系统的演变更替。在这个过程中,人们必须深入的认识了解各个物种的特性,使各种物种和谐共生。

缺环修补是不损坏当地生态且恰如其分的进行生态修复的民间智慧。事实上,当地生态恢复的实质在于靠人为的引导再来一次生态改性,改性前和改性后是两个截然不同的生态系统,因而这两者之间必然存在很多缺环,这样的缺环是各种生物自身无法克服的。每种生物都有自己的物性,物种都只会顺应它们的物性去生长,它们并不会像人一样有意识,可以预想到下面会出现什么。因此,人类就应该依靠本身的知识,发挥“万物之灵”的优势,事先想到可能存在的缺环,并尽力弥补。

第二,利用当地民族传统生态智慧。利用当地民族的传统智慧救助自然,恢复生态植被的过程是人类与自然生态进行交流、主动适应自然的过程。利用民族传统智慧救治生态灾变的前提是要将丛林生态看做一个整体的系统,它包括适宜在此生存的多物种,多生态,而不是仅仅单指一种植物或一种动物。 在修复自然生态的过程中,人类的作用仅仅是在文化上推动,促使各种动植物在灾变的荒坡上寻找适宜自己生存的环境,并在他们生存过程中提供及时的必要的帮助。

第三,优化民族杂居格局,提高少数民族人口文化素质。在喀斯特贫困地区,应该鼓励多民族相杂居住,融合与利用多民族的资源和生存技能应对生态灾变,使各民族文化相互制约相互依存,将各民族的文化精华运用到生态修复中。另外,喀斯特少数民族地区教育水平相对比较低,农村人口向城镇人口的转移阻力大。因此,提高少数民族劳动力的知识和技能水平,增强少数民族农村地区人口在就业市场的竞争力,加强人口城镇化的源动力是关键。所以,要加强喀斯特民族地区农村基础教育,不断提高少数民族文化水平;加大高等教育投入,提高高等教育接受率;进行人口培训使他们拥有转岗就业成为城市劳动力所需要的一切知识和技能。

五、结 论

制定政策不能只凭理论,最重要的是要贴合实际。喀斯特地貌的特殊性是当地贫困的主要原因。因此在制定扶贫对策时要根据当地实际,具体问题具体分析。扶贫的出发点应是扶贫的同时要保护当地脆弱生态环境,扶贫开发与环境保护同时并举,要顺应生态系统的本质特征去加以利用。在反贫困进程中,要想找到有效解决贫困与生态恶化相生相长的难题,实现人民摆脱贫困、恢复自然生态的目标,就必须找到经济发展与自然生态之间的矛盾所在,以及经济落后,生态恶化的根本原因,然后从喀斯特地区的实际出发找到制衡机制以及有效的生态扶贫措施,才是解决问题走向发展的关键路径。

[1] 贵州省民族研究所, 贵州省民族研究学会.贵州民族调查·卷十一·麻山调查专辑[M].2000.

[2] 苏维词,朱文孝.贵州喀斯特山区生态环境脆弱性分析[J].山地学报, 2000(5):429-434.

[3] 蒋焕洲.贵州少数民族地区农村人口城镇化的制约因素及发展路径[J]. 安徽农业科学,2009(9).

[4] 杨庭硕.苗族生态知识在石漠化灾变救治中的价值[J].广西民族大学学报, 2007(3):28.

————水溶蚀岩石的奇观