边疆概念的抽象化与具体化

——民族志书写与近代的相关尝试*

袁 剑

(中央民族大学 世界民族学人类学研究中心,北京 100081)

一、边疆研究与边疆概念

边疆研究是一种基于跨学科视野的、对位于边疆地带的社会、历史与文化进行的研究,它兼具历时性和共时性的维度,一方面,边疆研究强调对于历史过程中中央对边疆政策以及边疆社会自身状况的考察与探究,而在另一方面,则强调边疆社会自身的能动性以及它对于中央与国家结构的反向影响。而从整体意义上来说,边疆研究及其相应的概念所体现的正是一种基于权力配置的中心与边陲间的结构性关系。对此,正如沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)所指出的,中心与边陲的对立构成了空间上的分工,这种空间上的分工实际上就为我们有效地进行角色与发展上的归类,并将中心与边陲共同纳入到整体的国家或者国家间共同体当中。“严格说来,中心与边陲是相关的概念,与不同的生产成本结构有关。这些不同生产过程分布在空间距离相异甚大的地区,未必是中心-边陲关系的必然或恒常的特点,却往往是常态。理由如下:第一,边陲的过程大都与农业或原材料有关(历史上从来如此,尽管今天没过去那么严重),要把这些过程在地理上重新调动,是受到耕作的自然环境及矿藏的地点所限制的。第二,由于边境的控制权是国家行使的一个主要实权,并由于一整套中心—边陲关系包括很多政治因素,控制商品链上的产品如何跨越政治边界,便促成他们之间的必要的政治过程。第三,中心过程集中在某一些国家,有别于边陲过程集中在另一些国家,这就促使它们各自建立不同的内部政治架构,这种差异反过来成了维持掌握主轴分工、不平等的多国系统的支柱”。[1][p.113-114]当然,这种中心—边陲间关系在各国的表现形式各不相同,其中既有因自身地域面积限制而以国家间共同体的形式体现的,也有在一个多民族统一国家中所展现出来的,中国的情况则属于后者。

作为一个有着悠久历史的多民族统一国家,中国的边疆研究历史悠久、传统深厚,一直以来都是中央政权进行国家治理重要而有效的知识取径,也是探寻与发现中国边疆地区与边疆社会自身特色与实践方式的重要手段。而在中国边疆的开发过程中,正如费孝通先生所言:“中华民族作为一个自觉的民族实体,是近百年来中国和西方列强对抗中出现的,但作为一个自在的民族实体则是几千年的历史过程所形成的”,[2][p.3]可以说,中国历史上边疆研究的过程同时也是中国边疆地区部分民族以及更为一般意义上的中华民族逐步形塑的过程,而与此相对应,我们可以发现,在这一过程中所关注的中国边疆范围往往也是不完全清晰化的、不完全固化的。对此,拉铁摩尔曾言,“并没有像长城那样清晰的界线,而只有一些边疆地带,其南北的深度不同(在西藏是东西的阔度),深度不等地伸展到西伯利亚的原野及山林、中亚的深处以及西藏的荒凉高原”。[3][p.3]总体而言,东北、蒙古、西域(新疆)和西藏构成了中国边疆研究所着重关注的四大基本版块。

在近代之前,中国的边疆研究有其自身独特的叙述语境,更多地展现的是对纳入中原大一统王朝控制下的边缘区域社会与文化面貌的挖掘与描述,在这过程中所体现的是一种王朝知识框架下对于边疆地区的知识叙述与归类。近代以来,由于西方政治、军事和知识力量的侵入,原有的、系统性的中原王朝知识体系逐渐崩溃与瓦解,关于边疆研究的本土知识话语在近代西方边疆术语与知识体系面前遭遇沉重打击,进而某种程度上接纳了以西方知识框架为核心的学术与边疆研究话语。伴随着当时国内救亡图存的学术追求,中国的边疆研究逐渐进入主流社会的知识话语,并逐步形成了具有特定文化与知识性格的研究群集,在提炼发展的过程中与历史研究、社会研究、文化研究等形成了极为密切的关系。

纵观近代以来的边疆研究,尽管倡导者心存经世致用之心,但在西强中弱的总体背景之下,边疆事务更多地还是表现为边疆失地史,在知识对话的层面上还主要表现为对西方对华边疆活动及其话语的被动回应。对于这种情况,梁启超曾言:“吾侪既身受种种苦痛,一方面既感文献证迹之易于散失,宜设法置诸最安全之地;一方面又感一国学问之资料,宜与一国人共之,则所以胥谋焉以应此需求者,宜必有道矣”。[4][p.80]以梁启超的这种视角来看当时的边疆研究的话,就可以发现,当时的边疆研究还多是在知识阶层中进行,社会普通民众对于边疆研究的认识与体会尚不清晰,而国家决策层面对于这些边疆研究的相关成果也还没有深切的认识,这种情况就造成了知识界的边疆研究话语与主流社会的边疆话语之间的某些脱节与误解。[5]

随着学人百年来坚持不懈的努力,“在内忧外患的压力和寻求强国富民的动力交相推动下,中国边疆研究在20世纪前半叶进入了一个新的发展阶段,即传统的边疆研究向一门发展中的现代边缘学科演进的阶段”。[6][p.65]在这一过程中,相关的研究对象范围逐渐拓展,逐渐从单一的史地研究,开始形成一个以“边疆”为关键词的,具有多层次意义的复合型研究群,进而使边疆研究与更为广阔领域内的相关研究结合到了一起。[7]可以说,在全球新地缘政治格局演变和民族国家体系转变发展的过程中,边疆研究的范围和影响正日渐增强。

而在这中间,边疆概念作为一个形塑边疆研究话语基础与主体框架的基本术语,就成为对具体的边疆问题与边疆事务进行叙述与分析的基本环节之一。不管是从历时性角度对中西方历史上边疆概念的梳理分析,还是在共时性层面上对边疆及邻近概念的比较研究,都需要协调处理好边疆概念的抽象化与具体化问题。

二、边疆概念的抽象化:一个初步的梳理

首先必须明确的是,边疆作为一个概念,有着具体而丰富的内涵和外延,它在特定的语境中会展现出不同的意义,本土与外来知识话语在看待边疆这一词汇上存在诸多差异,而即便是外来知识话语本身之间,也存在着一些不同的侧重点与分析框架。正如穆提(T.S.Murty)曾在他《边疆:一个变化中的概念》(Frontiers:A Changing Concept.New Delie,1978)中指出的,边疆具有多重的性质,既可以是一个地带,也可以是一条界线,两者往往是共存的。作为地带的边疆更多地会与地理学、社会学、经济学、人类学等发生关联,而作为界线的边疆则更多地与法律与政治问题相关。“边疆由存在和承认构成,形式化只是用专门的技术工序将边疆在地面上表示出来,它不可能创造出一个边疆。政治边疆沿着现存的社会和行政单位界线形成。在不能确定或寻找不到界线的地方,边疆通常由政治决定来实现。”[8][p.27]例如,在一般的西方政治学定义中,往往会对“边疆”与“边界”加以区分,认为边界是“作为位于毗邻国家领土之间的界面,国际边界在决定主权范围的有限性并定义特定政治区域的空间类型上是一种独特的标志。……边界(boundaries)可以被粗略地描述为线状的;事实上它们出现在地球表面相互交叉的国家主权之间的垂直界面上。与之相反,边疆(frontiers)则是区域状的,进而包含了众多地理特征,也常常包括人口。”[9][p.119]而在各个国家特定的历史与政治语境中,对于“边疆”又有着更为地域性的分析与抽象,如美国历史学家弗雷德里克·特纳(Frederick Turner)在考察了美国西进运动之后认为,美国的边疆与之前所认识到的贯穿于稠密人口居住地域的构筑层层防御工事的疆界线不同,它是美国文明浪潮的外缘,是野蛮和文明的交汇点,而美国社会的发展一直不断地在边疆地区周而复始进行着,而这种周而复始的过程,在某种程度上提供了决定美国特性的力量。[10]在德国地缘政治学家弗里德里希·拉策尔(Friedrich Ratzel)看来,边疆是国家、经济及民族领域的边缘区域,各类物质资料,使得一个民族与国家得以生存。而边疆地区的防卫设施与贸易据点相互间形成了非常奇特的边缘机体(peripherische Organen),进而在与所环绕的国家空间任一点的联系中形成了特殊的边疆风格。[11]而在曾担任过英属印度总督的寇松爵士(George Nathaniel Curzon)眼里,边疆可以分为自然疆界和人为疆界,在具体的政治实践中,人们越来越倾向于置自然因素于不顾,而强调其他方面的因素,比如那些历史比较悠久的国家往往会从种族、语言层面来加以划界,或者以纯粹的政治分界线来加以分隔,而那些新诞生的国家则会利用上述各种临时性的权宜之计来解决问题。[12]但在泰国学者的眼里,近代泰国的边疆又是西方边疆观与泰国本土疆域意识相互竞争与妥协的产物。[13]凡此种种,都表明了“边疆”概念本身所具有的多重意义指向,同时也说明,“边疆”概念本身无法脱离各国具体的政治与文化语境,对它的分析必须放在特定的国家与社会语境之下加以分析。

作为史地研究中的基本概念之一,“边疆”概念本身一直是近代以来国内政治与国际纷争中最为频繁出现的字眼,在某种意义上成为标识中国兴衰命运的一个“关键词”。基于此,这一概念本身在国内的相关研究中受到了相当大的关注,有过诸多的相关研究著述。但从总体而言,国内学界对于中国“边疆”概念生成情况的研究还较为薄弱,尤其是缺乏将“边疆”概念与不同的社会历史进程加以契合的关联性分析,而失之于一种罗列式的论述,有学者因此指出“‘边疆’二字,没有适当的定义可言,字面上的意义与事实上的含义大不相同。”[14]边疆,其字面上的意义与事实上的含义究竟是什么?为何会造成两者间的大不相同?这些都还没有弄清楚,这种状况直接影响到具体边疆研究的展开与深化,因此,重新对这一问题加以思考依然有其新的价值。同时,找到一种与社会发展进程更为契合的视角去探究“边疆”概念的具体内涵,这对于当前我们仍然在进行中的构建具有中国自身主体性民族国家的进程也具有一定的现实意义与参考价值。

笔者以为,按照中国的本土语境,“边疆”首先是指“边缘的界线”,所指称的是划分自身与他者的分界线,这是最初步,同时也最为常见的意义指向,最明显地体现在地理层面;其次则是指“对边界线的划分”,所指称的是划分自身与他者的行动,强调的是划分的过程性,是一种动态的过程,更多地体现在具体的划界行动方面;第三是指“自身控制范围的极限”,指称的则是划分自身与他者的内在意识和对自身有限性的认识,这是一种更具宏观性、更为意识化的自我体认。我们目前一般所指称的“边疆”是第一层级的“边疆”。第二、第三层级的“边疆”则更多地在社会结构、社会互动中展现出来。

在中国古代,历史叙述向来以王朝为主要叙述对象,对于具体的制度特征及内部意识问题并不是特别在意,在对外关系的处理上,基本上是在以中国为核心的东亚秩序下处理与周边各藩属国之间的关系。直到清朝中期,清廷在国际秩序方面一直抱持着中国中心观的传统。在鸦片战争之后,中国对世界秩序的看法方面才发生根本性的转折,在面对西方观念冲击的过程中,逐步接受了西方国家的诸多意识观念,在一般意义上接纳了民族国家的观念,而在这一过程中,也伴随着中国对这一民族国家观念的再解释过程。对边疆的体认也正是在中国重新定位对外与对内关系的过程中逐渐清晰和深化起来的。

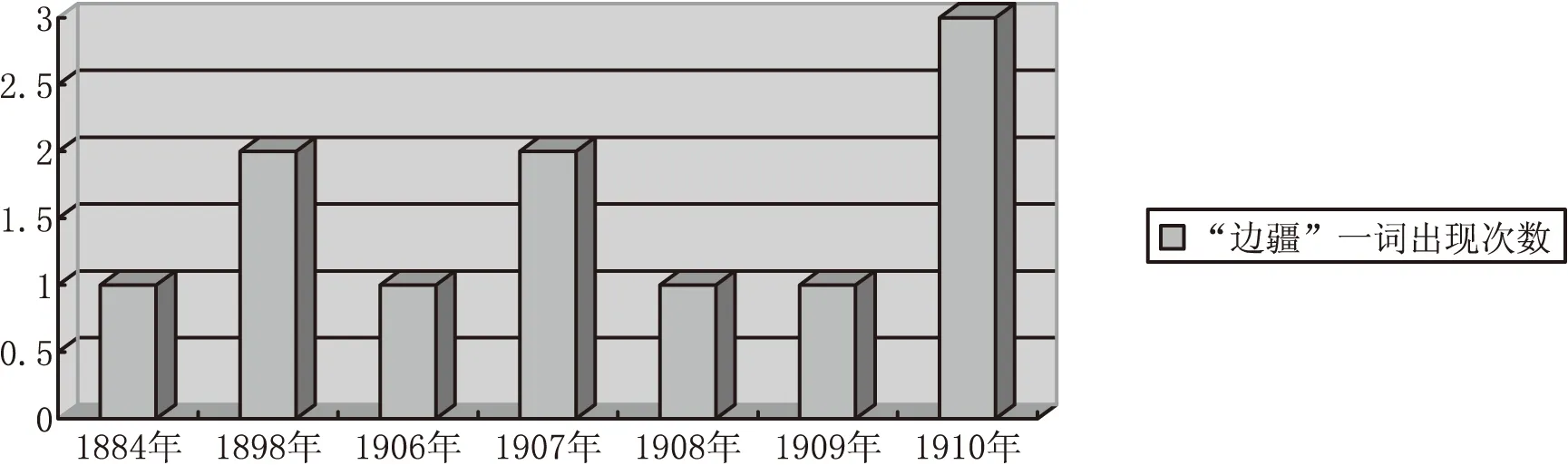

在近代转型的这段时期当中,值得注意的是,伴随着船坚炮利而来的欧风美雨,在19世纪后期开始兴起的“地缘政治学”(英文:geopolitics,德文:Geopolitik,或可称为“政治地理学”)使中国自身对“边疆”的认识也产生了巨大的影响。据郭双林的研究,在清末,在地缘政治学方面,《南洋七日报》从1901年起开始连载日本地理学家矢津昌永的《日本政治地理》,而《湖北学报》则在1903年刊载矢津昌永的《研究政治地理之方面》一文,其他报刊也刊载了其他的关于这方面的文献。[15][p.28]可以说,这种“地缘政治学”的研究视角,在一段时期内成为我们对边疆问题加以论述的主流范式。从笔者对“晚清期刊全文数据库”(1833——1911)以及“民国时期期刊全文数据库”(1911年——1949年)的检索情况来看,从1833年到1911年的数十年间,标题中出现“边疆”一词的报刊有6种,*分别为《大同报》(上海)(3次)、《广益丛报》(2次)、《振华五日大事记》(2次)、《菁华报》(2次)、《交通官报》(1次)、《益闻录》(1次)。“晚晴期刊全文数据库”(1833——1911),2014年2月12日检索。出现的次数共11处,*“晚晴期刊全文数据库”(1833——1911),2014年2月12日检索。具体态势如下所示(图1):

图1 1833——1911年报刊检索态势

通过对图1中“边疆”一词出现频率的观察,我们可以发现,当时报章上频繁出现“边疆”一词的时刻基本上跟当时中国的边疆危机以及清末新政的讨论相重合,如1884年的中法战争、1898年的戊戌维新以及清廷践行新政的时刻等等。这表明,随着报纸等新的媒介形式的出现,边疆话题的讨论范围已经从朝廷层面扩展到一般知识阶层,从纯粹的政治中心(北京)开始向工商业城市(如上海等)拓展,清廷对于边疆话题的权威性与掌控力正被逐渐稀释与消解;与此同时,在这一时期,“西方列强通过一系列的不平等条约割占了中国的大片土地,不仅让王朝国家丧失大片边疆,而且从反面向王朝国家和国人灌输了条约意识和通过条约确定边界的意识,从而进一步强化了以国界划定边疆的外部边际线的观念,也因此使中国传统的边疆观念逐步具有了某些现代的内涵”。[16]对边疆概念的接受与阐释方面日益受到西方主流边疆概念的影响与“矫正”。

在中华民国成立之后,尤其是进入20世纪30年代,随着大批西方科学研究方法(如文化人类学等)的引入,在边疆研究方面也多有成就。在这段时间内(1911年——1949年),标题中出现“边疆”一词的报刊有三十种,*分别为《新亚细亚》(882次)、《蒙藏月报》(481次)、《边事研究》(343次)、《边疆》(163次)、《蒙藏旬刊》(125次)、《边疆服务》(113次)、《边疆通讯》(108次)、《边声月刊》(87次)、《边政公论》(54次)、《新青海》(29次)、《边疆建设》(17次)、《图书展望》(14次)、《国立清华大学校刊》(13次)、《时事汇报》(12次)、《学生之友》(12次)、《瀚海潮》(12次)、《外交部周报》(11次)、《燕京新闻》(10次)、《图书季刊》(9次)、《内政公报》(9次)、《统一评论》(8次)、《礼拜六》(8次)、《外部周刊》(6次)、《国防论坛》(6次)、《边疆研究》(6次)、《山东省政府公报》(6次)、《新蒙古》(5次)、《沪大周刊》(5次)、《苏衡》(5次)、《绿旗》(4次)。“民国时期期刊全文数据库”(1911——1949),2014年2月12日检索。出现次数共计2771处,*“民国时期期刊全文数据库”(1911-1949),2014年2月13日检索。具体态势如下所示(图2):

图2 1911——1949年报刊检索态势

在上图所示的数字的背后,同样隐藏着民国时期边疆治理与政策方面的转变。例如,在边疆研究的刊物与机构方面,据房建昌先生的研究,在整个民国年间,关于中国边疆的行政机构、研究社团与刊物,其发展的顶峰往往与抗日战争爆发相重合,而这些机构与刊物也多集中在当时国民党所避居的川滇地区。[17]抗日战争胜利之后,外患威胁基本解除,对边疆研究的热潮也逐渐消退。图2中“边疆”一词在报章中出现的情况恰好印证了房先生的判断。笔者认为,如果从更为细化的角度来看,可以发现,在民国时期,随着民间媒体力量的兴起,越来越多的报纸杂志开始讨论边疆话题。根据上文统计的结果,其中出现次数最少的《绿旗》为4次,这也已经超过了1833——1910年间提及“边疆”次数最多的(上海)《大同报》(3次)。可以说,随着清廷的退位与共和体制的建立,边疆议题已经不再是一个政府垄断性的领域,而成为全民讨论的话题之一。民间话语力量开始成为影响政府边疆议题决策的重要力量。而在边疆概念的内涵方面,这一时期的边疆概念已经基本走出了传统舆地研究的范畴,而与民国的边政研究紧密相连。

上述对于“边疆”概念历史维度的简要分析和梳理,有助于我们从比较抽象的意义层面认识和理解边疆概念的各国特征及其在中国近代的发展、流变及其与特定社会、政治环境的关系,而要对边疆概念的内涵与外延有更为具体化和细节化的认识,则需要我们从民族志书写的角度来加以推进。

三、民族志书写与边疆概念的具体化:民国时期的一些尝试

对边疆问题素有研究的民国学者葛绥成先生曾言:“所谓边疆,就是指一国沿边的疆域,也就是边防的要地,其范围往往随时代和经营迟早而生差异。以时代论,我国疆域要算汉、唐、元、清四代为最大,这四代中的边疆,也各不同。”[18]他对中国历代边疆大势进行了总体性的论述,并强调了汉、唐、元、清四朝边疆在奠定近现代中国边疆过程中的重要地位。

尽管边疆概念往往是在权力中心与边缘关系的处理过程中逐渐形成的,但要真正形成对于边疆概念的直观印象或者知晓边疆意向在特定地域的生发机制与过程,就离不开对于边疆地区社会细节的直接观察与体验,更离不开细致、成功的社会田野实践。[5]民国时期边疆地区的危机曾经激发了青年开发西部、研究边疆的热情,但对究竟如何才能真正认识清楚边疆及边疆问题,当时很多人还心存疑惑。对此,曾最早进行边疆实地科学调查的凌纯声先生曾这样提醒边疆研究者:“我希望热心研究边疆问题的同志们,我们如果真正研究边疆,并不是集几个同志,结合一个团体,出版一种杂志,写几篇人云亦云、辗转抄袭,甚至虚造事实来充塞篇幅的文章,就算了事。我们研究一个问题,首先要搜集到可靠的材料……史书和方志的材料,外人的记载,文人的游记,商贾的口述,只能作为我们的参考,不能作为研究边疆现实的材料。所以要研究边疆,第一要有可靠的现实的材料作为研究的凭借……有了可靠的材料,再谈得研究”。[19]这种看法可以说是一针见血地指出了实地的田野调查活动在获取关于当代社会的可靠材料和信息方面所具有的重要性,并对在边疆研究过程中如何将“边疆”本身凸显出来提出了可行的操作建议。那就是,在对于边疆及其概念的研究与呈现中,不仅史书方志、西人旅行见闻、国内商贾游记等成为边疆研究的材料,而那些之前不为学者所重视的地方口述信息、文化心态等内容,也有必要加以关注,因为这些内容随着时代的变迁和研究方法的革新正日益凸显出新的价值。

在这中间,民族志作为一种方法,在挖掘与阐释新材料与新信息方面起到了非常重要的作用。简略言之,民族志(Ethnography)是一种以建立在具体田野工作上的直接观察资料和参与互动上的深入描述为基础的,对于对象社会与文化所进行的理论性和结构化解释。在进行观察描述的过程中,“民族志学者意识到理解认识论原理对于选择方法的重要性。民族志研究的典型模式是建立在现象学导向的范式(paradigm)基础之上的。这一范式因承认多重现实而包括多元文化观点。人们依据他们的个体理解而行动,这些行动带来真实后果,因而每个个体看到的主观事实并不比客观上限定和测量的事实要虚假”。[20][p.5]正是因为民族志对于细节把握上的优势,使其能够更好地从这些细节的观察与分析中得出某种全局性的认识,因此,在具体的研究中,民族志方法常常被各个学科所借鉴。与传统的历史文献梳理方法不同,民族志更强调对象的活动性,所要面对的是现实的、活生生的社会生活,需要在分析观察的过程中对具体社会生活与过程有所适应与理解。

这种适应与理解的过程并不能一蹴而就,而是必须在对边疆社会地位加以重视的前提下才能一步步展开。在对边疆地区社会进行细部探究的过程中,民国时期的一些学者较为客观地认识到了进行相关研究的必要性:“我们对于边疆的经营,一方要知道他在哪些方面,是不如内地;另一方面,要知道哪些特点,还是可以利用。不然,我们一味消极,以为边疆不可开发,固是不对;我们过分乐观,以为边疆极易开发,这也不合事实。因此:我们在开发边疆经营边疆之前,必先研究边疆认识边疆;否则的话,要不是枉费心力,也会是难得佳果。”[21]在20世纪20年代末由知识界、实业界组织的西北边疆考察团在宣言中进一步阐发了这种看法:“吾党同志与夫全国知识阶级对于总理所谆嘱之西北开发政策,曾无一人从事擘画者,即间有三二杰出之士,瞥见地舆图志上绘有极辽阔广大之原野,抑或加以注意,然不过于应当开发之原则上发挥几篇论文,讲述几段演说而已,究竟何谓殖边以固边圉,而边如何殖、移民以济民生,而民如何移,边疆之位置方向如何,边疆之土地、生产、人口、风俗与文物、思想、山川形势等等又如何,举国四万万人未见有一人真确认识者,此不能不为吾党同志与夫全国知识阶级之一大缺憾也,总理谓‘知难行易’,今对于边疆情势既不能知,则对于边疆开发必不能行,敝团同人洞悉斯言,并深觉殖边之可以救国,是以本总理大无畏之精神,投袂而起,亲赴考察,作远途之游行,为长期之调查,志欲将西北、宝藏,尽以献之国人,深愿举国贤豪,有以赞助而教导之也。”[22]可以说,当时的国内国际形势促成了国内知识界对于边疆地位的重新认识,而在另一方面,以怎样的方式来分析和探究,尤为关键。对此,凌纯声先生曾指出:“我因为到过几次边疆,不揣浅陋,亦当有志于斯,所以对于中国边疆的游记和边疆问题的文章,能力所及,尽量搜集。平时把搜到的材料,分门别类收藏起来,出发到边疆去,带在身边以做参考。经过几次的实地考察,发现许多关于边疆文章所记载的事实,与现在边地的状况大相径庭。可见没有亲身到过边疆,住在京、沪、平、津一带,根据中西的典籍来研究边疆,而所发表的文字,大半是欺人之谈,如此的边疆研究,于边疆何益?……我们不要问考察者的程度如何?他们用的方法科学不科学?他能够把所见所闻的忠诚地写出来,并说明在什么时候、什么地方目睹的。已是可宝贵的材料。然而现在许多研究边疆问题的杂志中,这种文章真是可说凤毛麟角。”[19]这可以说是对缺乏实地调查而空论边疆风气的深刻反思。

正是因为有了这方面的准备和反思,以民国时期对新疆的考察研究为例,出现了一大批相当接近于当代民族志的作品,如谢彬的《新疆游记》(1923年)、杨钟健的《西北的剖面》(1937年)、李烛尘的《西北历程》(1943年)等等。例如,在《西北历程》一书中,作者就记述了当时新疆一次各族元旦欢宴的情形“饭后行政长官有感谢各民族一年来努力文化之勤劳,并勉以新年应有再接再厉之勇气之演说,而同时传译各民族,则须以回族语及俄语迭述之,其次则举行各种游艺,计外族中有维族之音乐与跳舞、鞑鞑尔之舞蹈、乌孜别克之音乐与舞蹈、俄人之双人舞,并蒙固、哈萨克之独唱。各献所能,无不欢情备露,但细听音节,除俄人之粗豪浪漫,现出一种有为之气象外;其他各族,均是幽怨清脆。汉族曾合歌‘黄河大合唱’,歌者为男女学生数十人,沉雄博大,寓于音咏之中,一以见新省年来教育之努力,一以表现民族前途之光明”,[23][p.88-89]兼具细描的力度与分析的到位。可以说,这些作品在当时对于扩大知识界、实业界的新疆知识视野,理解新疆地方社会内部的运行逻辑,无疑提供了初步的基础,并为之后的进一步深化作了良好的铺垫。

四、新语境与新契机:当代道路

当代中国所处的国际国内环境已经与民国时期的情况大相径庭,边疆问题在某些方面依然凸显,但与列强环伺、合谋瓜分的态势已经决然不同。我们已经不是在被迫救亡图存的大背景下进行边疆研究和边疆开发,而是在国家认同建设与国家治理过程中进行主动、积极的边疆研究与边疆开发,这种超越了过往历史弱势局面的新语境为我们当代新的田野调查与民族志书写提供了新的契机。[24]

当然,国家与国际地位方面的新语境只是为知识界的边疆研究提供了更为宽广的空间与平台,真正深入具体的边疆研究尚待学界的共同努力。一方面,我们可以从相关历史文献、档案材料的梳理中逐渐整理并复原中国边疆的历史图景,从而形成边疆社会发展历时性的脉络;而在另一方面,我们可以通过对边疆社会及文化的民族志书写,型构出具有我们自己观察视角与叙述内涵的知识空间,生产出具有足够容量与活力的当代中国边疆社会的“原创知识”,进而使国内外学术界在这些“原创知识”的基础上进行新的分析与积累,从而更好地表达出中国和中国边疆自己的立场与声音。[25]在具体的操作性实践上,基于对边疆及其邻近概念的抽象分析,在逐步确立起边疆研究的整体性框架的同时,我们应向那些经典民族志作品学习,[26]去深入了解和体会研究者所生活的边疆社会的生活经验与社会逻辑,从而更好地发现当地社会与族群关系变迁的内在动力与机制,梳理和分析在整体性框架之下的区域性与特殊性,避免陷入国家主义的单一逻辑与解释当中,以更好地面对和理解当代文明与文化的多样性,在美美与共的基础上实现社会的和谐与大同。

[参考文献]

[1] (美)沃勒斯坦著.黄燕堃译.族群身份的建构:种族主义、国族主义、族裔身份[A].许宝强,罗永生.解殖与民族主义[M].北京:中央编译出版社,2004.

[2] 费孝通.中华民族多元一体格局(修订本)[M].北京:中央民族大学出版社,1999.

[3] (美)欧文·拉铁摩尔著,唐晓峰译.中国的亚洲内陆边疆[M].南京:江苏人民出版社,2010.

[4] 梁启超.中国历史研究法[M].上海:华东师范大学出版社,1995.

[5] 袁剑.边疆理论话语的梳理与中国边疆学的可能路径[J].中国边疆史地研究,2014,(1).

[6] 马大正,刘逖.二十世纪的中国边疆研究:一门发展中的边缘学科的演进历程[J].哈尔滨:黑龙江教育出版社,1997.

[7] 袁剑.2013年的中国边疆研究:使命、范式与转型[J].中国图书评论,2014,(1).

[8] 林榕.历史一现实:边疆研究的基点——穆提《边疆:一个变化中的概念》介绍[J].中国边疆史地研究导报,1990,(3).

[9] Richard Muir, Modern Political Geography[J].London: Macmillan. 1975.

[10] Frederick Jackson Turner, The Frontier in American[M].New York: Robert E. Krieger Publishing Company, 1976.

[11] (德)弗里德里希·拉策尔著.袁剑译.张世明校.作为边缘机体的边疆[A].张世明等主编.空间、法律与学术话语:西方边疆理论经典文献[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社,2014.

[12] (英)乔治·纳撒尼尔·寇松.张凯峰译.论疆界[A].空间、法律与学术话语:西方边疆理论经典文献[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社,2014.

[13] Tongchai Winichakul,Siam Mapped:A History of the Geo-Body of a Nation[M].Honolulu:University of Hawaii Press,1997.

[14] 丁骕.边政更张的一种看法[J].边政公论,1948,(3).

[15] 郭双林.西潮激荡下的晚清地理学[M].北京:北京大学出版社,2000.

[16] 周平.国家视阈里的中国边疆观念[J].政治学研究,2012,(2).

[17] 房建昌.简述民国年间有关中国边疆的机构与刊物[J].中国边疆史地研究,1997,(2).

[18] 葛绥成.十年来之中国边疆[J].大夏,1934,(5).

[19] 凌纯声.边疆归来[J].正论,1935,(43).

[20] (美)大卫·M·费特曼著,龚建华译.民族志:步步深入[M].重庆:重庆大学出版社,2007.

[21] 胡焕庸.研究边疆与认识边疆[J].边疆问题,1940,(6).

[22] 西北边疆考察团宣言[J].村治月刊,1929,(5).

[23] 李烛尘著,杨晓斌点校.西北历程[M].兰州:甘肃人民出版社,2003.

[24] 马大正.“边疆政治”与西方话语[J].中国图书评论,2012,(5).

[25] 袁剑.内陆亚洲的民族志书写:百年积淀下的新契机[A].宋敏.边疆发展中国论坛(2012·创新治理卷)[M].北京:中央民族大学出版社,2014.

[26] 李银兵.关系主义人类学视野下的民族志书写[J].贵州社会科学,2013,(11).