基于卫星重力的青藏高原东缘多尺度时变重力场研究①

姜永涛,张永志,王 帅,刘国仕

(1.长安大学,陕西 西安 710000;2.新疆工程学院,新疆 乌鲁木齐 830001)

0 引言

地球重力场变化图像一直是地震监测预报研究的基本信息源[1-6]。一直以来,重力变化图像是通过精确的地面重力网周期性观测获取的,如20世纪90年代末期开始的中国地壳运动观测网络和本世纪初的中国数字观测网络。2000年以来国际上相继发射了地球重力场观测卫星CHAMP、GRACE和GOCE,使得地球重力测量取得了跨越式进展,特别是给大地测量学、固体地球物理学和海洋学等领域带来了革命性变化,其意义和作用不亚于GPS[7]。其中GRACE双星系统提供的月重力场模型,使国内外学者第一次观测到了世界范围的海水重新分布[8]、区域水储量变化[9]和大震的同震和震后重力变化[10]。

青藏高原东缘为我国地震和构造十分活动的地带[11],本世纪以来这里相继发生了2008年5月12日汶川MS8.0地震、2010年4月14日玉树MS7.1地震和2013年4月20日雅安MS7.0地震。地震的频发引起了各方学者对该区域的重视,因此本文基于卫星重力获得青藏高原东缘多尺度时变重力场变化图像,分析与强震有关的卫星重力场变化特征。

1 区域概况

在印度洋板块与欧亚板块陆—陆碰撞、挤压作用下,喜马拉雅造山带东构造结向NNE方向顶挤、楔入青藏高原东缘,迫使高原深部物质向东流展,在受到以龙门山为西北边界的四川盆地阻隔下,一部分物质则转而向东南侧向运移[11]。在这种地壳运动背景下,形成了青藏高原东缘的特殊地形和地表重力异常,如图1:

图1 (a)青藏高原东缘地形(单位:m)和(b)青藏高原东缘地表重力异常(单位:10-5 ms-2)Fig.1 (a)Topography in the eastern margin of the Tibetan plateau(Unit:m)and(b)Gravity anomaly in the eastern margin of the Tibetan plateau(Unit:10-5 ms-2)

图1(a)为青藏高原东缘地形与主要断层[12]示意图,图中红点为2003年以来发生的4级以上地震[13],白色实心圆标示了2003以来该区域发生的三次大震(2008年5月12日汶川M8.0地震、2010年4月14日玉树MS7.1地震和2013年4月20日雅安MS7.0地震)的震中位置。图1(b)为利用最新高阶重力场模型EIGEN-6C2[14]计算的青藏高原东缘地表重力异常,该模型在中低阶模型系数计算中采用了最新的GOCE和GRACE卫星重力数据,因此在精度上较EGM2008有所改善。通过图1(a)和图1(b)的比对可以发现,地表重力异常和区域地形有很好的镜像关系,但在龙门山断裂系与龙日坝断裂之间的地表重力异常值大于其西侧松潘-甘孜地区(地形高于龙门山断裂带)和其东侧的四川盆地(地形低于龙门山断裂带),该重力异常带表明这里是一个深部物质重新分异、调整和能量强烈交换的地带[11]。同样的地表重力异常带出现在东构造节的北部地区。

2 区域年时变重力场特征

2.1 去相关各向异性滤波

GRACE双星系统的卫星轨道数据(SST-hl,GPS定轨数据)和星间距离测量数据(SST-ll,KBR星间测距数据)用于求算月重力场模型,但由于卫星轨道倾角约89°,使得月重力场模型球谐系数之间具有相关性,并且含有随阶次增加而增大的误差,在空间域表现为明显的S—N向条带状波纹。因此利用GRACE时变重力场数据时,首先要进行重力场位系数去相关和平滑处理。

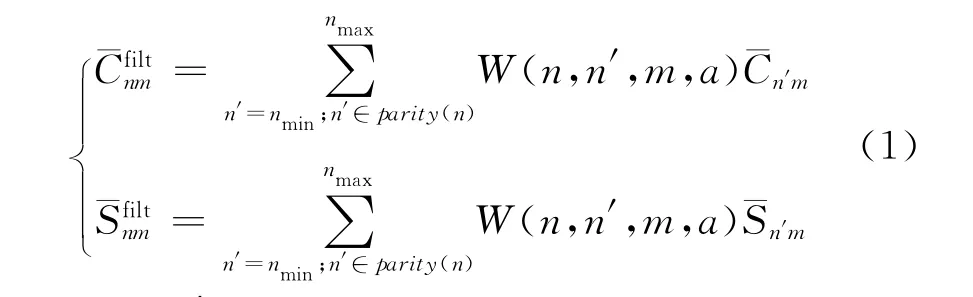

去相关平滑滤波(DDK1-DDK5)是德国地学中心Kusche研究出的一个卷积矩阵较为简单的去相关平滑方法[15]。不同于高斯滤波,去相关平滑滤波(DDK1-DDK5)考虑由GRACE轨道数据和星间距离测量数据反演月重力场模型过程中的信号协方差和误差协方差矩阵,通过“惩罚加权”来构建月重力场模型的去相关滤波矩阵,但由于该矩阵的滤波系数太多,考虑去相关滤波矩阵系数的特点[16],最终简化得出一个“次卷积”去相关滤波核。重力场位系数的滤波结果可写为

其中W(n,n′,m,a)为去相关滤波核,a决定平滑程度,如DDK3是对应于a=1×1012的去相关平滑滤波;n′∈parity(n)表示n′与n的奇偶性相同;¯Cn′m,¯Sn′m为未经滤波的时变重力场位系数。由上式可以看出,滤波后的某一阶次的位系数为与该位系数同次不同阶的位系数的加权求和,即通过“次卷积运算”获得。

2.2 年时变重力场计算及其特征

由GRACE重力场模型得到的椭球面上的时变重力变化可表达为

其中θ,λ分别为地心余纬和地心经度;γ≈a(1-fcos2θ)为椭球面上一点的矢径,a,f分别为参考椭球的长半轴和扁率;GM为地心引力常数;R为地球平均半径;n,m分别为模型位系数的阶和次;¯Pnm(cosθ)为完全正则化勒让德函数;Δ¯Cnm,Δ¯Snm为所选重力场模型相应阶次的位系数差值。

为尽可能避免季节性区域水文特征差异对差分重力场的影响,本文在计算差分和累计重力场变化时,采用每年1~3月份(冬季)的GRACE平均重力场模型计算,GRACE月重力场模型经过去相关滤波DDK3处理。鉴于GRACE双星系统对位系数C20项不敏感,因此计算中都将C20项视为常数,并通过差分消除其影响。

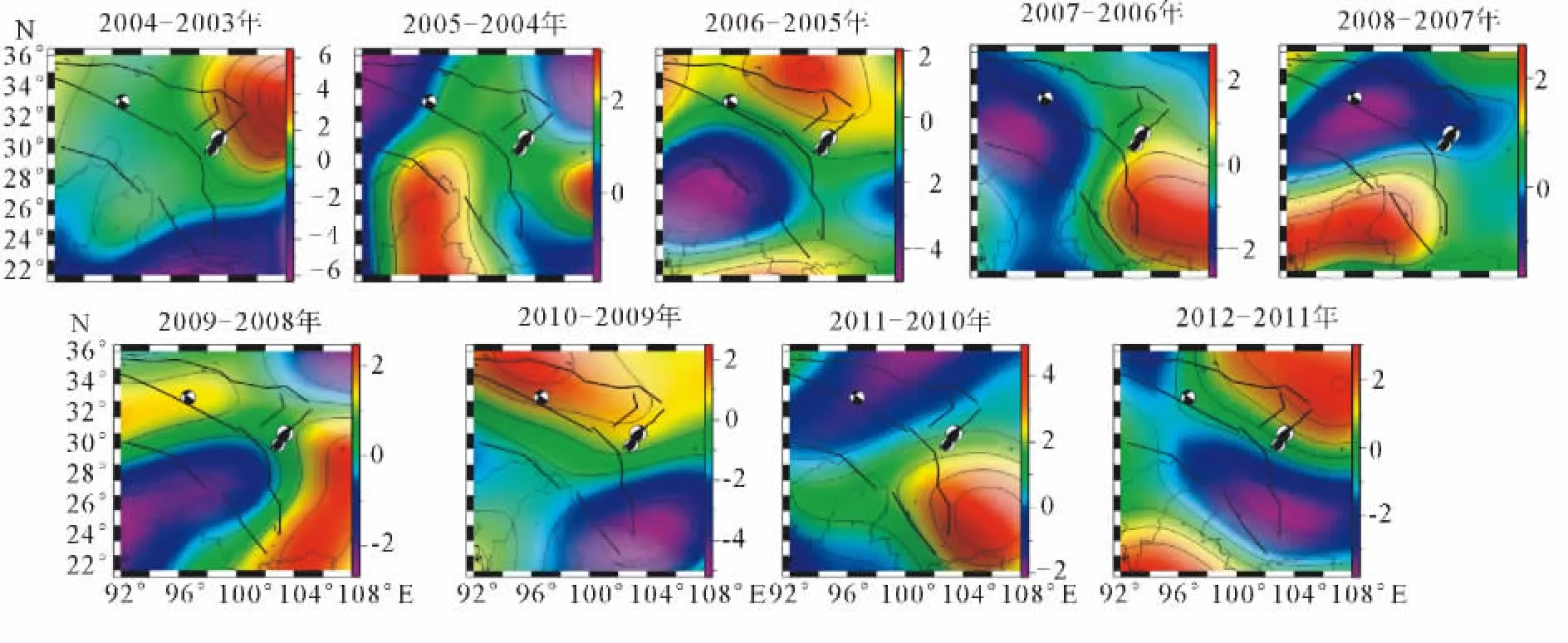

笔者曾将用这种方法处理得到的全国年重力场变化图像与同期的由地面重力网得到的重力变化图像[5-6]作对比分析,发现除在重力变化量值上有差别(量值差别主要来源于滤波过程中对中高阶位系数的降权处理等)之外,卫星重力得到的年重力变化高值区和低值区与地面重力网得到的相应值有较好的对应关系,说明利用GRACE卫星年时变重力变化研究区域重力变化特征具有可行性。本文为了更清晰地表明两个时段之间的重力场变化趋势,在作图时为每幅小图单独使用颜色条,这样既能清楚看到该时段内的重力变化趋势,也能知道其量值。得到青藏高原东缘2003—2012年的年时变重力变化图像(图2)和年累计重力场变化图像(图3)。

重力场是反映地球介质密度变化和各种环境(固体地球潮汐、内部热流、固体和液体之间质量的交换、表面负荷和地震构造运动等)下地球动力学特征的最基本和最直接的物理量[17]。利用卫星重力场模型得到的重力变化是一种空间重力变化,因此可不考虑地表升降对重力变化的影响,此时可以通过上地幔和地壳中的物质迁移来分析卫星重力变化图像。板块运动地幔对流学说认为上地幔中的物质流动对岩石圈的拖拽力是全球板块运动和区域地块运动的主要力源之一[18],若将上地幔看成软流性物质,区域正重力变化表明该区域壳幔物质增多和壳幔物质增加速度的变大或壳幔物质减少速度的变小,负重力变化表明该区域壳幔物质减少和壳幔物质增加速度的变小或壳幔物质较少速度的变大。

图2 区域年度差分时变重力场(单位:10-8 ms-2)Fig.2 Regional annual differentiated dynamic gravity changes(Unit:10-8 ms-2)

图3 区域年度累计时变重力场(单位:10-8 ms-2)Fig.3 Regional annual cumulative dynamic gravity changes(Unit:10-8 ms-2)

图2表明青藏高原东缘中、下地壳物质和上地幔物质的移动速度在时空上存在普遍差异性,具体表现为:在区域壳幔物质整体ES向运移的大背景下,川西北次级块体深层物质流速在2005年增大,2006年流速减少,2008年又增大;而龙门山次级块体深层物质2006年增加,在2007和2008年流速减少,2008年5月12日MS8.0地震的发生可能是由于这种深层物质流速差异对积聚在龙门山断层上强烈闭锁的触发所致,震前卫星重力场的小幅值变化可能是汶川地震发生的中短期前兆。同样在2010年4月17玉树MS7.1地震和2013年4月20日雅安MS7.0地震的震前区域深层物质的流速差异较大。从图2同时可以发现,汶川地震和玉树地震发生处于青藏高原东缘区域重力变化较低(<3×10-8ms2)的时间段里,这说明该时间段内该区域地壳和上地幔物质运移变慢,即出现了“震前闭锁”现象。2013年雅安地震也发生在区域重力变化较低的时段内。从图3的区域年累计重力变化也可以得出类似的结论。

3 区域地震前后月重力场变化特征

为了更细节地分析地震前后的区域重力场变化特征,本文利用地震发生月和发震前后各4个月的GRACE月重力场模型得出汶川地震和玉树地震的差分重力变化图像,并且利用ICGEM上最新发布的30阶GRACE周重力场模型[19]计算了2008年汶川地震前后的周重力变化曲线。

从图4月重力差分变化图像可以看出,汶川地震和玉树地震发生前后断层附近的重力变化模式发生变化:汶川地震重力变化梯度线由垂直于变为平行于龙门山断层方向,玉树地震重力变化梯度线也是由垂直于变为平行于玉树甘孜断裂方向,这可能印证了地震发生后的位场变化恢复理论[1-6]。

图4 地震前后月重力变化特征(单位:10-8 ms-2)Fig.4 Monthly gravity change features before and after the Wenchuan earthquake and the Yushu earthquake(Unit:10-8 ms-2)

图5为垂直龙门山断裂系近等距的三个剖面(见图1,每个剖面上有等距的3个点,点间距约为150km)上9个点的周重力变化曲线,上中下三幅小图分别对应由北至南的垂直于龙门山断裂系的三个剖面,每幅小图中黑实线为断层附近点的重力变化,红实线为断层西北侧(距断层约150km)点的重力变化,蓝虚线为断层东南侧点的重力变化。从汶川大震前后的龙门山断层附近点上的重力变化趋势可以明显发现,汶川地震发生(第20周)后近9周的时段内,断层东西侧呈现了相反的重力变化特征,这可能是对震后壳幔物质调整过程的反映。

4 结论

图5 2008年龙门山断层剖面上9个点的周重力变化序列(单位:10-8 ms-2)Fig.5 Weekly gravity change sequences on nine points in Longmenshan faults during 2008(Unit:10-8 ms-2)

(1)青藏高原东缘地表重力异常和区域地形有很好的镜像关系,但在龙门山断裂系与龙日坝断裂之间的地表重力异常值大于其西侧松潘—甘孜地区(地形高于该区)和东侧的四川盆地(地形低于该区),该重力异常带表明这里是一个深部物质重新分异、调整和能量强烈交换的地带。同样的异常出现在东构造节的北部地区。

(2)由卫星重力得到的青藏高原东缘重力变化图像可以看出,近期发生的3次地震(2008年5月12日汶川MS8.0地震、2010年4月14日玉树MS7.1地震和2013年4月20日雅安MS7.0地震)在发震时间上都处于区域重力变化较平缓的时段内,根据地壳运动的地幔对流学说,区域重力变化平缓是由于地壳和上地幔物质运移变慢所致,这种重力场变化特征可能是地震发生的中短期前兆。

(3)从该区域两次大震的月重力变化图像可以看出,地震发生前后断层附近的重力变化模式完全不同,这可能印证了地震发生后的位场变化恢复理论[1-6]。从汶川地震前后的周重力变化曲线上可以较为明显的看出震后断层两侧的重力变化趋势相反,这可能是对震后壳幔物质调整过程的反映,即震后位场变化的回弹现象。

重力测量是地震预测研究的重要学科之一,卫星时变重力极大地丰富和补充了地面重力网在时空尺度上的不足,能为研究地壳运动和地震预测快速提供重力场变化等基础资料。

(References)

[1]Li R H,Huang J L,Li H,et al.The Mechanism of Regional Gravity Changes Before and After the Tangshan Earthquake[J].Acta Seismologica Sinica,1997,10(4):497-500.

[2]孟夏,孟万辉,徐敬元,等.流动重力测量结果及其与地震的关系[J].西北地震学报,2001,23(1):74-77.MENG Xia,MENG Wan-hui,XU Jing-yuan,et al.Mobile Gravity Measurement Results and Their Relation to Earthquakes[J].Northwestern Seismological Journal,2001,23(1):74-77.(in Chinese)

[3]Shen C,Li H,Fu G.Study on a Gravity Precursor Mode of the MS= 7.0Lijiang Earthquake[J].Acta Seismologica Sinica,2003,16(2):175-184.

[4]梁伟锋,刘芳,徐云马,等.青藏高原东缘重力观测及对芦山M7.0地震的反映[J].地震工程学报,2013,35(2):266-271.LIANG Wei-feng,LIU Fang,XU Yun-ma,et al.Gravity Observation in the Eastern Margin of Qinghai-Tibetan Plateau and Reflect to the Lushan M7.0Earthquake[J].China Earthquake Engineering Journal,2013,35(2):266-271.(in Chinese)

[5]李辉,申重阳,孙少安,等.中国大陆近期重力场动态变化图像[J].大地测量与地球动力学,2009,29(3):1-10.LI Hui,SHEN Chong-yang,SUN Shao-an,et al.Dynamic Gravity Change in Recent Years in China Continent[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2009,29(3):1-10.(in Chinese)

[6]祝意青,梁伟锋,湛飞并,等.中国大陆重力场动态变化研究[J].地球物理学报,2012,55(3):804-813.ZHU Yi-qing,LIANG Wei-feng,SHEN fei-bing,et al.Study on Dynamic Change of Gravity Field in China Continent[J].Chinese Journal of Geophysics,2012,55(3):804-813.(in Chinese)

[7]孙文科.低轨道人造卫星 (CHAMP,GRACE,GOCE)与高精度地球重力场—卫星重力大地测量的最新发展及其对地球科学的重大影响[J].大地测量与地球动力学,2002,22(1):92-100.SUN Wen-ke.Satellite in Low Orbit (CHAMP,GRACE,GOCE)and High Precision Earth Gravity Field-the Latest Progress of Satellite Gravity Geodesy and Its Great Influence on Geoscience[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2002,22(1):92-100.(in Chinese)

[8]Chambers D P,Wahr J,Nerem R S.Preliminary Observations of Global Ocean Mass Variations With GRACE[J].Geophysical Research Letters,2004,31:L13310.

[9]Schmidt R,Schwintzer P,Flechtner F,et al.GRACE Observations of Changes in Continental Water Storage[J].Global and Planetary Change,2006,50(1):112-126.

[10]Han S C,Simons F J.Spatiospectral Localization of Global Geopotential Fields From the Gravity Recovery and Climate Experiment(GRACE)Reveals the Coseismic Gravity Change Owing to the 2004Sumatra-Andaman Earthquake[J].Journal of Geophysical Research:Solid Earth(1978-2012),2008,113(B1).

[11]滕吉文,白登海,杨辉,等.2008汶川MS8.0地震发生的深层过程和动力学响应[J].地球物理学报,2009,52(1):260-276.TENG Ji-wen,BAI Deng-hai,YANG Hui,et al.Deep Processes and Dynamic Responses Associated with the Wenchuan MS8.0Earthquake of 2008[J].Chinese Journal of Geophysics,2009,52(1):260-276.(in Chinese)

[12]孙鑫喆,徐锡伟,陈立春,等.2010年玉树地震地表破裂带典型破裂样式及其构造意义[J].地球物理学报,2012,55(1):155-170.SUN Xin-Zhi,XU Xi-wen,CHEN Li-chun,et al.Surface Rupture Features of the 2010Yushu Earthquake and Its TectonicImplication[J].Chinese Journal of Geophysics,2012,55(1):155-170.(in Chinese)

[13]http://earthquake.usgs.gov/.

[14]Forste C,Bruinsma S,Flechtner F,et al.A Preliminary Update of the Direct Approach GOCE Processing and a new Release of EIGEN-6C[G]∥The AGU Fall Meeting 2012.San Francisco,USA:Abstract No.G31B-0923,2012.

[15]Kusche J,Schmidt R,Petrovic S,et al.Decorrelated GRACE time-variable Gravity Solutions by GFZ,and Their Validation Using a Hydrological Model[J].Journal of Geodesy,2009,83(10):903-913.

[16]Swenson S,Wahr J.Post-processing Removal of Correlated Errors in GRACE Data[J].Geophysical Research Letters,2006,33(8).

[17]孙和平.重力场的时间变化与地球动力学[J].中国科学院院刊,2004,19(3):189-193.SUN He-ping.Temporal Variation of Gravity Field and Geodynamics[J].Bulletin of the Chinese Academy of Sciences,2004,19(3):189-193.(in Chinese)

[18]傅容珊,黄建华,徐耀民,等.青藏高原-天山地区岩石层构造运动的地慢动力学机制[J].地球物理学报,1998,41(5):658-668.FU Rong-shan,HUNAG Jian-hua,XU Yao-min,et al.Study of the Mantle Dynamics of the Lithosphere Movements in the Region from Qinghai-Xizang Plateau to Tianshan Mountain[J].Chinese Journal of Geophysics,1998,41:658-668.(in Chinese)

[19]http://icgem.gfz-potsdam.de/ICgem/Icgem.html.