舰船环境通信设备的电磁兼容设计*

(1.武汉船舶通信研究所 武汉 430079)(2.海军92815部队 宁波 315716)

舰船环境通信设备的电磁兼容设计*

幸明强1周世涛2孙卫华1

(1.武汉船舶通信研究所 武汉 430079)(2.海军92815部队 宁波 315716)

论文对现代舰船电磁干扰产生的机理进行了分析,在舰船通信系统方案论证、研制、安装和使用等整个过程中,提出了通过接地设计、防浪涌设计、布线设计、屏蔽设计和滤波设计等措施开展EMC设计,有效降低了舰船环境中辐射干扰、传导干扰、电磁脉冲、浪涌、静电放电和串扰等因素对舰船通信系统的影响。

电磁干扰;电磁兼容;浪涌保护;屏蔽;滤波

ClassNumberTM15

1 引言

现代舰船通信系统是整个舰船的大脑与核心,是舰船内部和外部进行沟通的桥梁,由先进电子设备与系统组成,用于完成指挥与决策、外部和内部通信及数据传输处理等功能。组成舰船通信系统的众多电子设备产生、接收、传送、处理、贮存了大量的电信号,在舰船的狭窄空间内[1],集成了众多的电子设备,这些电子设备涉及的频段宽、天线种类繁多,对发射电平、接收灵敏度提出了越来越高的要求,加上数据和弱信号传输量的扩大、各种金属构件的天线和非天线效应、大量成束电缆的敷设等因素都给电磁干扰的产生和传播提供了条件和途径,为了保证舰船通信系统正常工作,必须控制电磁干扰,实现舰船通信系统的电磁兼容。

2 现代舰船电磁干扰产生的原理

电磁干扰[2](EMI)实际上就是电子设备产生的连续、随机或周期性的电噪声。为了对舰船通信系统进行电磁兼容设计必须对电磁干扰产生的机理和舰船电磁干扰的产生途径进行科学的分析,并将其隔离切断以设计出电磁兼容的系统。

2.1 电磁干扰三要素

干扰源产生干扰,经过一定的耦合通道对其他设备的工作造成不良影响,即:电磁干扰源、耦合通道(干扰的传递途径)和感应器(被干扰设备)这三者构成了产生电磁干扰的三个要素。

现代舰船电磁干扰主要来自三个方面:1)来自舰船上的无源金属构件,这些物体以极其复杂的形状和尺寸排列起来,以各种可能的方式产生阻挡、截获、传导、反射、散射、绕射和再辐射的电磁能,对没有逃逸出去的电磁能以互调干扰的形式产生新的电磁散射体;1)来自舰船的所有电气有源金属装置,如由电动驱动的机械装置、武器系统瞄准和旋转天线等电气实体,对舰船环境形成强烈的电磁干扰;3)来自舰船各种发射机、雷达、电子干扰机和敌我识别器等设备的射频干扰,它是由多个干扰源产生的辐射电磁能的复合场,在舰船电磁环境中射频环境最为复杂。

从上述舰船电磁干扰产生的途径可知,舰船通信设备经常处于下列电磁干扰的环境中工作:

1)辐射干扰:任何源自部件、天线、电缆、互连线的电磁辐射,以电场、磁场形式(或兼而有之)存在,并导致性能降级的不希望有的电磁能量。

2)传导干扰:沿着导体传输的不希望有的电磁能量,通常用电压或电流来定义。

3)电磁脉冲(EMP):核爆炸或雷电放电时产生的电磁辐射。由电磁脉冲所产生的电场、磁场可能会与电子或电子系统耦合产生破坏性的电压和电流浪涌。

4)浪涌:沿线路或电路传播的电流、电压或功率的瞬态波。其特征最先快速上升后缓慢下降。浪涌由开关切换、雷电放电、核爆炸引起。

5)静电放电(ESD):不同静电电位的物体靠近或直接接触时产生的电荷转移。

6)串扰:通过与其他传输线路的电场(容性)或磁场(感性)耦合,在自身传输线路中引入的一种不希望有的信号扰动。

2.2 控制电磁干扰的途径

针对电磁干扰产生的三要素,对应的控制干扰的基本方法是:抑制干扰源、提高设备的抗干扰能力和消除传输干扰的途径。

3 舰船通信系统电磁兼容措施

为抑制辐射干扰、传导干扰、电磁脉冲、浪涌、静电放电和串扰等因素对舰船通信设备的电磁干扰,舰船通信系统EMC设计是通过在接地、防浪涌设计、布线、屏蔽和滤波等方面开展设计工作的。

3.1 接地设计

舰船通信系统的设备种类繁多,对同一台设备而言可能会存在数字信号、模拟信号、高频的射频信号及低频信号,这就要求我们正确地对通信设备的接地进行设计,接地技术是电磁兼容设计中十分有效的措施。接地有浮地、单点接地、多点接地三种基本形式,这些方法可以单独使用也可以组合使用。到底采用什么样的接地方式需根据具体情况确定。但有一点需引起重视,接地引线的长度必须小于工作波长λ的1/4[3],这仅是考虑到“地”作用的起码要求,实际接地引线的长度还要看允许电源通过该接地线所产生的电压降的大小。如果电路对此电压降很敏感,则接地引线的长度不大于0.05λ或更小;如果只是一般敏感,则接地引线可长一些,但一般不超过0.15λ。同时为了降低接地引线的阻抗,接地引线的端头应平行搭接在接地平面上。通信系统设备的接地按照以下原则进行设计:

1)通信系统信号地接地是由主接地电缆、分支接地电缆、接线箱及接地柱构成与船体绝缘,仅主接地电线通过接地柱与船体单点连接接地;

2)凡是使用电源电压30V以上的电子、电气设备的金属外壳(包括机柜、机架)都应作机壳接地;

3)电缆管路应保持连续的电气连接.接头处必须用搭接线(或片)连接,一般每隔2m左右接地一次;

4)电源线、地线尽量加粗以减少环路电阻,走线以尽量短,转角圆滑为原则;

5)大信号与小信号的地线应分开;数字地与模拟地分开;

6)低频电路的接地尽量采用单点并联接地;报房高频接地是指发射机和接收机用铜带或钢板连接后接地,高频电路宜采用多点串联接地;地线应短而粗。高频元件周围尽量用地箔包围,地箔可设计成栅格形式;

7)信号输入、输出线不要平行并排走线,信号线应远离电源线;

8)无线通信系统设备的地线采用浮地,不与屏蔽地连接;

9)波导管穿至露天部位,靠近舱壁的法兰用接地跨接片与船体连接,波导管的两个法兰之间用接地铜片进行跨接。

3.2 防浪涌设计

由于浪涌脉冲的上升时间较长(微秒级),脉宽较宽(几十微秒至1毫秒),因此浪涌脉冲不含很高的频率成分,对电路形成的干扰以传导为主[4]。对于浪涌脉冲的这种高能量和所含谐波频率相对偏低的特点,采用一般的滤波(如电源线滤波器和信号线滤波器)和吸收(如铁氧体磁环),基本上是无效的,而唯一有用的就是浪涌保护器件,用在设备的电源和信号端口,将浪涌电压在非常短的时间内与大地短接,使浪涌电流分流入地,阻止浪涌脉冲进入设备的内部,达到削弱和消除过电压、过电流的目的,从而起到保护电子设备安全运行的作用。

浪涌电压抑制器件基本上可以分为两大类型[5]。第一种类型为橇棒(crow bar)器件。其主要特点是器件击穿后的残压很低,因此不仅有利于浪涌电压的迅速泄放,而且也使功耗大大降低。另外该类型器件的漏电流小,器件极间电容量小,所以对线路影响很小。常用的撬棒器件包括气体放电管、气隙型浪涌保护器、硅双向对称开关(CSSPD)等。另一种类型为箝位保护器,即保护器件在击穿后,其两端电压维持在击穿电压上不再上升,以箝位的方式起到保护作用。常用的箝位保护器是氧化锌压敏电阻(MOV),瞬态电压抑制器(TVS)等。

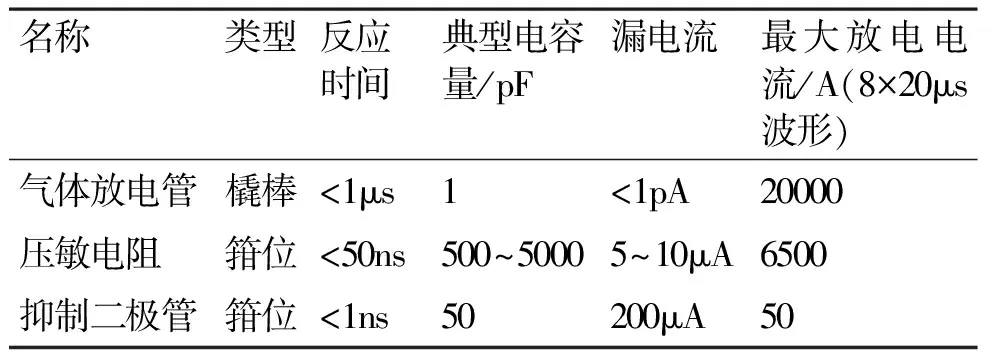

常用的浪涌保护器件有气体放电管、压敏电阻、硅瞬变吸收二极管和半导体放电管等几种。各种浪涌抑制器件的共同特点为器件在阈值电压以下都呈现高阻抗,一旦超过阈值电压,则阻抗便急剧下降,都对尖峰电压有一定的抑制作用。但各自都有缺点,因此根据具体的应用场合,一般采用上述器件中的一个或者几个的组合来组建相应的保护电路。各种浪涌抑制器件的参数对比如表1所示。

表1 几种常用浪涌抑制器参数比较

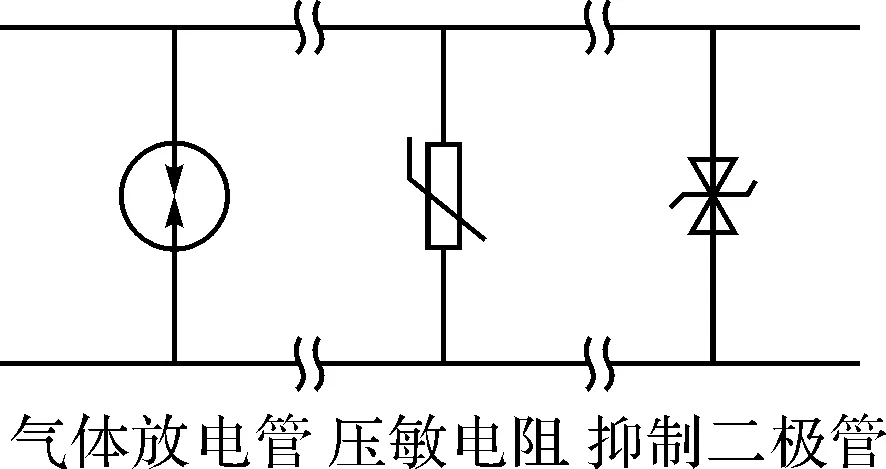

舰船通信系统电子设备所需的浪涌保护系统一般由二级或三级组成[6],利用各种浪涌抑制器件的特点,可以实现可靠保护。气体放电管一般放在线路输入端,做为一级浪涌保护器件,承受大的浪涌电流。二级保护器件采用压敏电阻,在微秒级时间范围内更快地响应。对于高灵敏的电子电路,可采用三级护器件TVS,在皮秒级时间范围内对浪涌电压产生响应。三级浪涌保护原理图如图1所示。当雷电等浪涌到来时,TVS首先起动,会把瞬间过电压精确控制在一定的水平;如果浪涌电流大,则压敏电阻起动,并泄放一定的浪涌电流;两端的电压会有所提高,直至推动前级气体放电管的放电,把大电流泄放到地。

图1 三级浪涌保护原理图

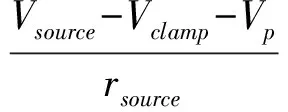

气体放电管可靠工作所能承受的浪涌电流强度与浪涌电压打击次数直接相关,次数越高电流耐受能力越低。同时需要确定模拟的浪涌电压峰值、持续时间、内阻等指标,以此确定流过气体放电管的最大峰值电流。气体放电管与压敏电阻或稳压管组合串联使用时最大峰值电流为

(1)

式(1)中,Vsource为浪涌电压的峰值电压;rsource为浪涌电压的内阻值;Vclamp为压敏电阻或稳压管的钳位工作电压;Vp为气体二极管短路工作时的弧光电压。

3.3 布线设计

电磁兼容对于电缆敷设提出新的、较高的要求,根据电缆传输电磁能量的大小及频率将舰船电缆基本上分为四类。1)所有电力、照明以及与电网有联系的控制电缆。2)低频(100kHz以下)信号电缆。3)射频信号电缆(含天线馈线)。4)脉冲、数字电路、控制电路及其他用途的电缆。第一类电缆应尽可能靠近船体或舱壁敷设,来回线应沿着同一路径并紧靠敷设。第二类电缆中电平差大于40dB的信号电缆不能敷设在同一束电缆内。声纳设备的信号电缆应单独敷设,其连接接收换能器的电缆距离其他所有电缆至少150mm或穿管敷设。连接发射换能器的电缆距离其他电缆至少450mm。第三类电缆通常为传输大功率信号的同轴电缆应单独敷设。传输低电平信号的电缆应尽量远离传输宽频带信号的电缆。第四类电缆中的电平差大于40dB的信号电线不可敷设在同一束内。雷达调制脉冲电缆及天线馈线电缆应距离其他电缆至少450mm。传输模拟信号的电缆与传送数字信号的电缆应予以分开,并应避免平行敷设。

为避免电场和磁场的耦合作用引起线缆内部的串扰效应,在进行舰船通信系统布局设计时,应根据电缆的类别对系统内部线缆的走线布局进行科学的设计,通过对不同类型的线缆分类布置,并且不同类型的线缆间保持一定距离的间隔,来减小线缆间耦合效应[7];如果不同类型的线缆间不能做到保持一定距离的间隔,可以通过缩短走线长度的方式来减少线缆内部的串扰效应。

3.4 滤波设计

滤波是抑制传导干扰最直接有效的办法,同时由于良好的滤波可以抑制干扰源,因而它对辐射干扰的抑制也有明显效果。滤波器对电磁干扰的抑制作用是建立在合理选择滤波电路的形式和参数基础之上的。

为了抑制配电系统的电缆传导干扰,对脉冲干扰和瞬变干扰较为敏感的电子设备应通过滤波器供电。

线路中的电磁干扰电流可分为共模(Common-mode)干扰和差模(Differential-mode)干扰两种。共模干扰的干扰电流在电缆中的所有导线上流动的方向是相同的,是在这些导线与“地”之间形成的回路中流动的;而差模干扰的干扰电流则是在信号线与信号“地”线之间的回路中流动的。共模干扰一般是由来自外界或电路其它部份的干扰电磁波在电缆与“地”的回路中感应产生的,有时由于电缆两端部位的接“地”电位不同,也会产生共模干扰。它对电磁兼容的危害很大,一方面,共模干扰会使电缆线向外发射出强烈的电磁辐射,干扰电路的其它部份或周边电子设备;另一方面,如果电路不平衡,在电缆中不同导线上的共模干扰电流的幅度、相位发生差异时,共模干扰则会转变成差模干扰,将严重影响正常信号的质量。差模干扰主要是电路中其它部分产生的电磁干扰经过传导或耦合的途径进入信号线回路,如高次谐波、自激振荡、电网干扰等。由于差模干扰电流与正常的信号电流同时、同方向在回路中流动,所以它对信号的干扰是严重的。

为抑制舰船通信设备信号线上的共模干扰和差模干扰,可采用滤波电路进行电磁兼容设计,目前应用较多的有磁珠、共模扼流圈、差模扼流圈和双模(共模/差模)扼流圈。磁珠在很多场合可以用来抑制共模干扰和差模干扰,而且体积小、价格低、使用方便,但它有不足之处,如其形态因子较小,因而当信号频率与噪声频率接近时,磁珠在抑制噪声的同时将对信号产生严重的影响,造成信号的畸变;对共模电流和差模电流的抑制是相同的,没有区别;另一不足之处是在大电流时容易达到饱和,特别是在叠加直流的情况下,磁珠不能很好地抑制噪声。为了更有效地抑制共模与差模干扰,人们设计制造了共模扼流圈、差模扼流圈和双模(共模/差模)扼流圈。近年来,世界各大电子元件公司(如日本的村田、TDK、我国的深圳南虹电子陶瓷公司等)已使这3种扼流圈成功地片式化,满足了表面贴装电路的需求。片式扼流圈成为EMI对策元件家族中的佼佼者。

3.5 屏蔽设计

屏蔽的原理是电场反射损耗理论。屏蔽是利用金属导电材料或导磁材料制成闭合的屏蔽体,将电磁能量限制在密闭空间内,从而有效地抑制辐射干扰。屏蔽体起到将外来电场与屏蔽空间隔离的作用,通过将屏蔽体接地[8],实现消除电势的作用。屏蔽效果的好坏与涂层电阻率的大小成反比,因而在实际项目设计过程中,通过采用良导体制成屏蔽体对电磁波反射和吸收[9],达到衰减电磁能量减少辐射干扰的目的。屏蔽体的孔缝在实际应用中是不可避免的,它是影响屏蔽的一个重要因素。为了保证屏蔽效果,减小屏蔽体的电阻,在设计屏蔽体时应尽量减小垂直于电场方向的孔缝尺寸。

在强电场辐射环境中可采用双层金属屏蔽层来对强电场进行屏蔽,控制两金属屏蔽层间距尽量接近1/4波长的奇数倍(由于在频率很高时,电磁波在两屏蔽层间会产生谐振。当两层间距为1/4波长的奇数倍时,双层屏蔽具有最大的屏效;当两层间距为1/4波长的偶数倍时,屏效最小),有效减小了电场辐射通信设备的影响。

4 结语

随着电子、电气、计算机、控制技术的迅速发展,舰船通信系统的电磁环境越来越复杂。舰船上复杂的电磁环境可能造成电台通讯距离缩短、噪声增大、计算机误码、雷达虚警、应答机自激泄漏密码等故障,甚至造成不可挽回的恶劣后果。现代战争条件下舰船各系统间的电磁兼容性对舰船战斗力的影响越来越大,为适应新时期现代战争的发展趋势[10],舰船通信系统的电子设备必须与电磁辐射与接收的各种环境情况作斗争,特大功率的发射机必须在复杂的舰船环境条件下与较敏感的接收机共存和同时工作。这就要求我们充分掌握和了解舰船电磁环境,在论证、研制、安装和使用等过程中解决好电磁兼容性的问题,以发挥舰船的最佳作战效能,提高舰船的战斗力。

[1]刘树华,包涌泉.保护装置的电磁兼容控制技术[J].船电技术,2008,28(1):50-52.

[2]朱元丽,朱元清,张尉.电磁干扰与电磁兼容设计[J].电脑开发与应用,13(1):14-17.

[3]王幸之,王雷.单片机应用系统电磁干扰与抗干扰技术[M].北京:北京航空航天大学出版社,2006:114-123,451-455.

[4]喻冬梅.舰载轻型天线稳定平台电磁兼容设计研究[J].无线电工程,2009,39(5):61-64.

[5][英]威廉斯(Williams T).电磁兼容设计与测试[M].李迪译.第四版.北京:电子工业出版社,2008:202-205.

[6]周岩,杨长业.气体放电管在开关变换器中的应用[J].电工电能新技术,2012,31(4):88-90.

[7]David A. Weston. Electromagnetic Compatibility — Principles and Applications[M]. 2nd Revised edition. Canada:Marcel Dekker Inc,2001:7-16.

[8]张遵欧.舰船内部综合通信系统结构设计[J].电子机械工程,2003,19(5):1-4.

[9]于宏波.船舶气象仪的电磁兼容设计[J].机电一体化,2012,39(增刊):132-134.

[10]王征,汤仕平,潘若恩.现代舰船电磁环境探讨[J].船舶工程,2004,26(2):48-50.

CommunicationEquipment’sElectromagneticCompatibilityinMarineEnvironment

XING Mingqiang1ZHOU Shitao2SUN Weihua1

(1. Wuhan Maritime Communications Research Institute, Wuhan 430079)(2. No. 92815 Troops of Navy, Ningbo 315716)

This paper investigates the mechanism of electromagnetic interference which is generated in marine communication system. EMC design is carried out by ground connection, anti surge design, wiring design, shield design and filtering design in the different process of project argument、development、installation and use of marine communication equipment. So effect of factors such as radiated interference, conducted interference, electromagnetic pulse, surge, electrostatic discharge and crosstalk which affect the EMC design of marine communication system are decreased.

electromagnetic interference, electromagnetic compatibility, surge protection, shield, filtering

2013年11月8日,

:2013年12月20日

幸明强,男,工程师,研究方向:舰船通信系统与通信中心控制器。周世涛,男,工程师,研究方向:通信系统综合集成。孙卫华,男,高级工程师,研究方向:舰船通信系统。

TM15DOI:10.3969/j.issn1672-9730.2014.05.042