理解与认知中国的准政府组织

古明明

理解与认知中国的准政府组织

古明明

既有的“国家与社会关系”二元化研究,忽视了二者之间一个不容忽视的中间地带——准政府组织,这种大量存在于我国政治现实中的公共组织,不属于正式的政府机构,但却拥有一定的权力。通过总结经验现象和深入分析,本文将中国的准政府组织区分为社会导向型和政府导向型两大类,其中后者又可分为政府内和政府外两种。在此基础上,文章讨论了中国准政府组织的现状,认为主要存在法律身份不明、功能定位不清和运行管理不够规范等现实问题,并在此基础上重新审视了中国的国家与社会关系中较为模糊的结构性要素——准政府组织,对之予以深入认知与分类,并指出中国准政府组织在未来的发展方向。

国家与社会;准政府组织;现状;范畴;分类

改革开放以来,国家与社会关系被视为中国社会的基本关系形态,也是分析中国政治和社会问题的重要视角之一,研究者甚众。*邓正来、景跃进于1992年在《中国社会科学季刊》(香港)上发表《建构中国的市民社会》一文明确提出中国国家与社会关系发展的图景后,朱学勤、张静、施雪华、何增科、俞可平、康晓光、顾昕、梁治平、孙立平、朱英等学者相继产出了一批具有一定代表性的研究成果。归纳起来,存在两种最具代表性的理论框架:市民社会理论和法团主义理论,前者以邓正来为代表,认为中国的国家和社会已经相互分离,从而正在形成学理意义上的“市民社会”。在这种情形下,国家与社会的互动以大量活跃的社团为基础的市民社会的存在为前提,它强调社团的能动性。后者以张静为代表,认为国家与社会正在分离,且国家具有不可忽视的作用,社团在国家的控制下有序地开展活动,突出了国家体系的主导地位,注重国家与社会关系当中国家的主动性。

上述研究为改革开放以来认识中国的国家与社会关系提供了有益视角,积累了相当丰富的研究资料和经验,但却存在一个共同的预设偏向,即把国家与社会的分离自然地认定为一种结果或一个正在发生的过程,而忽视了其中的结构性要素。也就是说,无论是市民社会理论,还是法团主义理论,都把国家与社会看作非黑即白的两极,中间并不存在一个灰色地带。而事实上这个灰色地带却真实存在,并扮演着重要的角色,这个地带就是准政府组织。本文意在以发现的眼光去审视这个处于国家与社会中间且广泛存在的公共组织,试图从其身上找寻国家与社会是否分离或分离程度的相关证据。

一、悄悄行使权力的组织:准政府组织及其内涵

就组织属性而言,准政府组织介于“政府”和“民间组织”之间,是国家治理过程中一个不容忽视的行为主体。在西方发达国家,准政府组织兴起于上世纪50年代,在“新公共管理运动”的带动下得以蓬勃发展。这种萌生于相对成熟的自由民主体制之下的新型组织的产生过程是代议制社会内部的一次“再委托”,民选政府获得执政权力后通过授权的方式,委托相应机构完成部分公共事务。准政府组织的这一特点,使其不同于其他一般的社会组织,从而在国家政治生活中发挥着独特的作用。

“准政府组织”这一概念的产生与发展过程与政治实践紧密相关,且不同国家有不同称谓。最早由美国卡内基公司总裁阿兰·皮菲在上世纪60年代为概括美国出现的一种新型组织而提出,后经英国政治科学家发展,指称那些人们认为是非政府部门的一些机构,例如在公共部门发挥职能作用但又不是某政府职能部门组成部分的机构,它们实际上是“准自治的非政府机构”(Quasi-autonomous Non-governmental Organizations,英文缩写为Quangos)。*【英】 戴维·米勒等编:《布莱克维尔政治学百科全书》,邓正来等译,中国政法大学出版社1992年版,第620页。在西方,还存在很多名词来指称这类机构,比如非部门公共实体(Non-Departmental Public Bodies,缩写为NDPBs)、*Hogwood,B.The Growth of Quangos: Evidence and Explanations,Parliamentary Affairs,1995(48),pp.207-225.政府外组织(Extra-Governmental Organizations,缩写为EGOs)、*Weir,S.& Hall,W.,EGO-trip: Extra-Governmental Organizations in the United Kingdom and their Accountability,The Democratic Audit of the United Kingdom.London:Charter 88 Trust,1994.准自治组织(Quasi-autonomous Organizations,缩写为QAOs)、*Carsten,G.,Van M.F.S.,Quangos:What's in a Name?-Defining Quangos from a Comparative Perspective,Governance: An International Journal of Policy and Administration,1999.12(2),pp.129-146.私益政府(Private Interest Governments,缩写为PIGs)、*Streeck,W.,Schmitter,Philippe C.,Community,Market,State and Associations-The Prospective Contribution of Interest Governance to Social Order;Streeck,W.,Schmitter,Philippe C.(eds.),Private Interest Government: Beyond Market and State,Sage Publications Ltd,1985,pp.1-29.混合机构(Hybrid Organizations)*Veld,R.J.in’t.Spelen Met Vuur:Over Hybrid Organisaties.Den Haag: VUGA Uitgeverij BV,1995.等。在中国,一些学者对准政府组织的界定是“在政府的支持下,为维护和发展共同事业或社会公共利益、不以营利为目的,提供公共服务,并在一定范围内行驶公共权能的社会组织。”*陈桂生、张霁星等:《准政府组织管理》,人民出版社2009年版,第306页。另外一些人为强调官方因素对此类机构的影响,将之翻译为“半官方组织”;还有一些人为突出其产权或行使职能的公共性,将之翻译为“半公营机构”。*汪洋等译Van Thiel,S.的Quangos:Trends,Causes,and Consequences( Aldershot,UK: Ashgate,2001),将Quango译为“半公营机构”(【荷】 桑德拉·凡·蒂尔:《半公营机构:趋势、原因、结果》,社科文献出版社2008年版)。

尽管对准政府组织的称谓不一,但总结起来,这些不同论者眼中的此类机构具有的一般性共同特征主要有:第一,它们不属于正式政府部门;第二,它们拥有一定的公共权力。也就是说,凡是那些“非政府”却拥有“权力”的机构,都称得上是准政府组织,它们在“悄悄”行使着权力,这种权力不同于国家的那种由人民所赋予的权力。

中国正处于转型阶段,准政府组织不完全等同于西方。因为政治体制的不同,中国的准政府组织从产生到运作,从承担的社会功能,到带来的政治社会影响等,都和西方国家有所差别。同时,中国这个世界上人口最多的发展中大国,正在经历现代社会前所未有的变革,其政治体制本身也在逐步自我修正与革新。中国的准政府组织不但是社会转型的产物,也是国家政治体制改革的重点和难点之一。从这个角度来说,认识并深入了解中国的准政府组织,具有非常重要的意义和价值。

二、在国家与社会之间:中国准政府组织的范畴与分类

西方理论在普遍意义上对准政府组织的界定,并不能完全描绘中国场景下的这些组织。尽管称谓不同,但对其界定基本上可以归纳为两个认知维度:一类主要强调准政府组织与政府的相对位置,是政府外部具有一定权力的组织,但其实在政府内部的下属机构中也存在大量拥有权力的非政府组织,这样的解释显然难以涵盖这部分机构;另一类则侧重准政府组织的功能和目标,认为它们的公益性是最为突出的特征,即不以营利为目的,以提供公共产品或服务为主要目标,但是中国广泛存在的具有较大权力的国有企业显然不在上述定义之内。

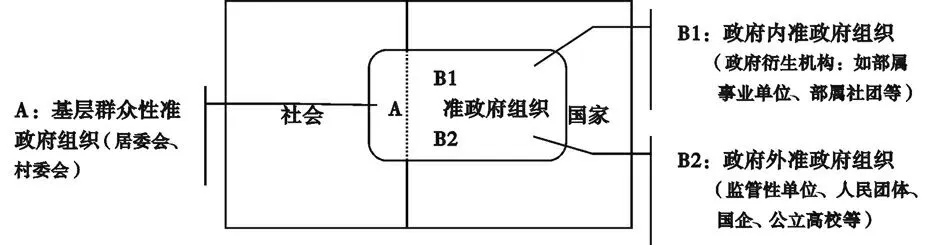

那么就当下中国的准政府组织而言,怎样的定义更为合适,其涵盖的边界又在哪里?从现在的实际情况出发,明确中国准政府组织的外延,可以帮助我们认清其内涵。按照这样的思路,笔者设定了寻找中国准政府组织边界的三个主要出发点:第一是看该组织是否享有一定公共权力;第二是如果其享有此种权力,那么它在国家与社会的空间分布中更偏向哪一侧?第三是在靠近国家一侧的准政府组织中,哪些处于正式政府机构的内部,哪些独立于正式政府机构之外?如果以此为标准,那么中国的准政府组织可以分为两大类:一类是社会导向型准政府组织,在国家与社会的连续谱中偏向社会一端,具有一定的权力,但更大程度上受到社会的制约。这类准政府组织的代表是“所谓的”基层自治组织——居委会和村委会。另一类是政府导向型准政府组织,它们更偏向于国家一头,拥有的权力相对较大,受到的社会制约少。这类准政府组织又可以划分为两种,一种为政府内准政府组织,一种为政府外准政府组织。前者特指处于正式政府机构内部,有明确的母部门,在此笔者将之界定为政府衍生机构,其典型代表是部属事业单位、部属社团等;后者则独立于正式政府机构,它们或为全国性群众组织,或者直属于国务院的部级事业单位,或为政府行政性控制的生产单位,*唐宗焜:《国有企业制度与公司制度的区别》,《中国经济信息》,1994年第4期。它们虽然不是正式的政府机构,但是有些组织享有的权力和政府几乎毫无二致,这些政府外准政府组织的典型代表是监管性单位、人民团体、国有企业、公立高校等。下图描绘了中国准政府组织所涵盖的组织类别及其各自的代表性组织,并标明了不同种类准政府组织的相对位置。

A:社会导向型准政府组织:基层群众性准政府组织

B:政府导向型准政府组织 = B1(政府内准政府组织)+ B2(政府外准政府组织)

图 中国准政府组织分类及其在国家与社会中的位置

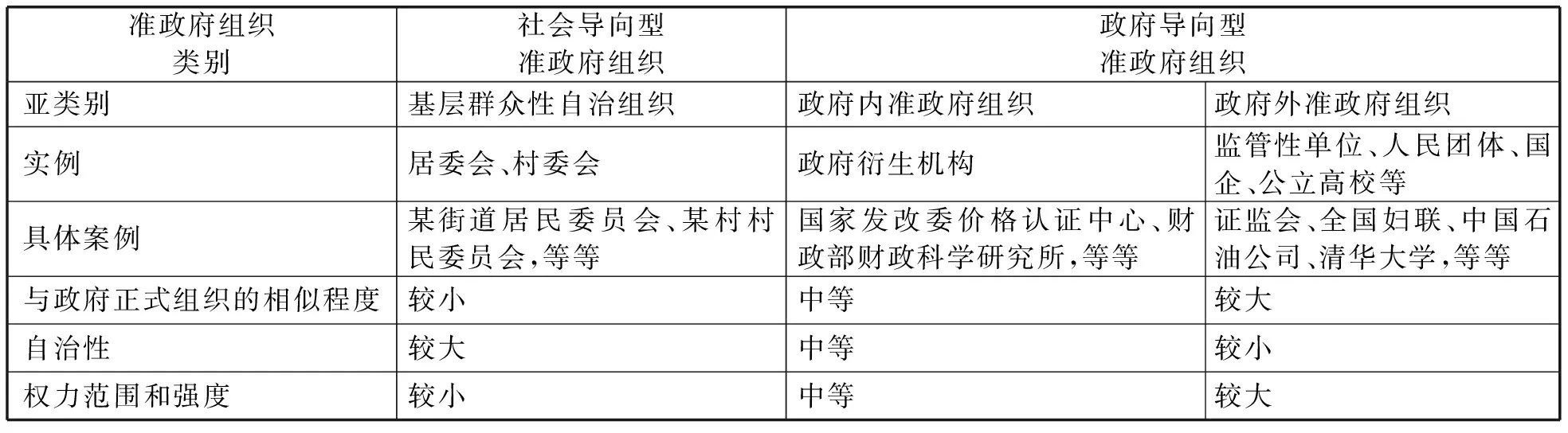

不同类别的准政府组织在社会生活中扮演了不同的角色,它们在组织结构、自治性和拥有的权力方面存在差异。基层群众性准政府组织,是城市居民或农村村民自我管理、自我教育、自我服务的自治组织,主要任务是办理本居住地区的公共事务和公益事业,调节民间纠纷,协助有关部门维护社会治安,开展精神文明建设,向政府反映居民群众的意见、建议和提出,是党和政府联系人民群众的重要桥梁和纽带。这类组织的自治性最大,其组织结构和政府正式组织的相似性较小,因而权力范围和强度也较小。政府内准政府组织是依托于政府正式部门的衍生机构,它们作为子机构,需要接受政府母部门的领导或指导,部分机构在资金和人力资源上甚至直接依赖于母部门的补给。政府衍生机构的组织形态各异,有些和政府正式组织非常接近,有些则类似于一般社会团体,所以它们的自治性程度一般,享有的权力范围与强度也有限。政府外准政府组织,在形式上独立于政府部门,但实际拥有的权力较大,能够在各自的领域动用较大的资源,且其内部的组织结构往往按照行政级别进行设置。这些组织主要是由于在人事或资金方面直接受制于政府的相关主管或者协调部门,*比如中央企业需要接受国有资产监督管理委员会的监管、高校需要接受国家教育部或各省(市)教育厅(局)的管辖,等等。因此它们的自治性很低,但在本机构涉及的领域内享有很大的权力。(见下表)

表 各类别准政府组织实例及比较

通过上述不同类别划分,笔者认为中国的准政府组织是指那些拥有一定公共权力的非正式政府组织。形式各异的准政府组织,正在影响着中国政治社会生活的方方面面,认识和研究准政府组织对于我们理解中国的治理体系和政治运转过程等具有十分重要的意义。

三、社会转型中的新兴公共组织:中国准政府组织的现状

既然中国准政府组织大量存在,填充了国家与社会之间的中间地带,而且形式多样、情况复杂,那么这些在新的社会结构中不可忽视的组织现状如何呢?

首先,中国准政府组织的法律地位不甚明晰,法律监管尚处缺位状态。准政府组织行使一定的公共权力,但目前没有一部较系统的公法明确规定其法律地位,这使得其权力来源的合法性及适用性上存在一定问题。尽管某些类别的准政府组织已经有了针对自身的一系列法规来弥补这一缺陷,如国家通过《证券法》、《股票发行与教育管理暂行条例》和《中国证监会三定方案》等来赋予证券监管部门以相应的监管权力。*董炯、彭冰:《公法视野下中国证券管制体制的演进》,载沈岿编:《谁还在行使权力:准政府组织个案研究》,清华大学出版社2003年版,第17-69页。但从整体上看,准政府组织的权力行使和对本领域内事业的管理往往依赖于带有约束力的裁量行为和内部规则制定来完成。*孟弢:《准政府组织权力规制》,中国宪政网, http://www.calaw.cn/article/default.asp?id=2756.这就造成了很多准政府组织的公务行为存在法律困境,例如当准政府组织作为一方发生法律争议问题时,无法判断准政府组织的行为是否属于司法审查范围。在我国,当诸如高等院校、足球协会等准政府组织的内部成员不服其所作的决定,当成员向人民法院提起行政诉讼时,法院何以判断这些组织所行使具体职权的来源,何以判断其实施的行为是否超出了法定授权范围?*罗利丹:《论准政府组织行为的司法审查范围》,《甘肃农业》,2005年第8期。等此类问题已经引起了法学界的关注,正因为没有明确适当的法律定位,国家对于准政府组织的监管无所适从,也难以从总体上对它们的行为进行规制,这在一定程度上造成了准政府组织权力边界的模糊不清和难以监管。

其次,中国准政府组织在与政府和其他社会行为体的互动交往中的角色和功能定位不清。由于准政府组织的组织性质较为特殊,它们既不同于政府,又不是严格意义上的NGO,使得这些组织在社会活动时难以把握自身的行为模式和边界。一方面,准政府组织的目标功能和实际定位存在一定程度的扭曲,不清楚自己究竟是一个行政机构的延伸,还是一种社会服务组织。如城市基层自治组织——街道居委会,其基本的功能应当是街道居民的自治组织,提供相应的社区服务,但实际上却成为了政府的“基层派出机构”,*张志刚、徐进:《“准政府”:我国城市社区抹不掉的色彩》,《党政干部学刊》,2004年第10期。这种“轻服务、重管理”的社会矛盾映射出准政府组织定位的异化,以“准政府”姿态出现的村民委员会也面临如此问题。另一方面,准政府组织所发挥的对内功能没有对外功能那样明显和到位。在对外贸易、科学技术、卫生、教育、环保等领域,准政府组织已是政府的得力助手和有益补充,例如准政府组织在跨国合作方面的作为和理念的变化,较好地推动了科教项目的国际合作,*蔡拓主编的论文集《中国准政府组织发展状况研究》(天津人民出版社2011年版)用若干案例研究的方式论证了国际合作对准政府组织发展的重要性。等等。然而准政府组织在国内事务中的表现却存在两极化趋势:一是政府外准政府组织(如独立监管机构和人民团体)独揽本领域大权,如同政府机构;二是政府内准政府组织的功能存在被边缘化的困境,它们既不能像纯粹的民间NGO那样开展活动和获取社会资源,也难以靠近母部门的核心事务,往往成为一种政府身边可有可无的附庸。正如很多半官方社团难以充分施展拳脚一样,尽管它们替代了政府让渡的部分功能,*贺立平:《让渡空间与拓展空间:政府职能转变中的半官方社团研究》,中国社会科学出版社2007年版,第64页。但如果自身缺乏功能拓展动力的话,将面临运转不畅甚至难以为继的境地。

第三,中国准政府组织的运行与管理不够规范,组织效率较低。一是准政府组织的内部结构基本上复制了政府科层制的垂直模式,导致这些组织官僚风气过重,难以保持同社会的紧密联系。如人民团体按照行政级别管理,无形间增加了组织运转的人力和其他成本。还有很多国有企业,完全用行政级别导向的管理模式进行公司治理,而没有建立真正的现代企业制度,其中比较突出的是国有商业银行如何向现代金融企业转型的问题。*王柯敬、杜惠芬:《国有商业银行改革目标:金融企业还是准政府机构》,《经济理论与经济管理》,2004年第10期。二是准政府组织对政府相关部门的依赖性过强,很多事业单位“政事不分”,*邓国胜:《事业单位治理结构与绩效评估》,北京大学出版社2008年版,第15页。一些半官方社团由于资金、人员上依靠母部门的供养,脱离母体则无法生存其运转在某种程度上无法以一种真正独立性组织的形态生存和发展,这对于其组织效能的发挥有很大的负面影响。三是准政府组织的活动缺乏问责机制,没有规范的绩效考核体系,这使得它们的组织活动无章可循,有时难免人浮于事、效率低下。如中国红十字会系统深陷社会信任危机,尽管是由特定事件引发,但实质上却反映了其内部管理和运作的不规范,以及政府监管和问责的不到位。

总体来说,中国的准政府组织形成并发展于改革开放以来社会转型的大背景之下还处于发育的初期,是中国转型期社会结构变迁的一种写照,与发展相对成熟的西方国家准政府组织存在明显的差异性。

四、结论性讨论:中国准政府组织的未来

就前人认知和研究的基本视角与理论范式而言,大多数从国家与社会关系入手进行讨论。研究者基本上选择用政治学和社会学的视角思考问题,认为准政府组织是国家与社会在相互制约或合作的互动关系中产生的。这当中存在三种较为通行的论说模式:一是“合作主义说”——市民社会中的组织化利益团体可以联合到国家的决策结构中,国家与社会是平等的合作关系,*Schmitter,P.C.,Still the Century of Corporatism?;Schmitter,P.C.& Lehmbruch,G.,Trends Toward Corporatist Intermediation,Beverly Hills: Sage Publications,1979,pp.9-13.准政府组织亦可以采取与政府合作的模式,二者协同发展。二是“吸纳社会说”——政府通过分类控制管理社会组织,而准政府组织是其中的一个重要类别。*康晓光、韩恒:《分类控制:当前大陆国家与社会关系研究》,《社会学研究》,2005年第6期。三是“功能转移说”——准政府组织产生于政府某些功能的让渡和社会组织相应功能的自我拓展。*贺立平:《让渡空间与拓展空间:政府职能转变中的半官方社团研究》,中国社会科学出版社2007年版。

可以看到,以上三种论说其实存在一定程度的对象混淆问题。一方面,准政府组织有时被视为同一般性社团同等地位的国家与社会之外的第三种实体;另一方面,它有时又被放在社会当中成为一般性社团的一部分。这种认识和理解上的相对混乱,其实从一个侧面反映出国家与社会界限的不甚明晰。

由此看来,中国这种略带模糊的社会结构似乎很难套用任何一种有关国家与社会关系的经典解释体系,这说明国家与社会并未发生相对完全意义上的分离,准政府组织就是这种分离不够彻底状态下的一种产物。那么,如果经典理论仍然具有其终极的价值意义,是否意味着当下的社会结构只是一种过渡形态呢?也就是说,准政府组织是否有可能难以长久的存在下去,它们最终要么转向国家被国家所吸纳,或者也许会成为纯粹的社会一方的组成部分?接下来的问题是,当它们发生转变后,中国的国家与社会关系究竟是向市民社会方向迈进,还是朝着法团主义趋向发展呢?要搞清楚这些问题,就必须对准政府组织进行更加深入的研究,这是回应上述问题的基础。

从当前国家逐步推进的政治体制改革进程来看,作为准政府组织当中重要一类的事业单位已进入顶层改革者的视野,*2011年3月发布了《中共中央、国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》(简称《指导意见》),其中明确了事业单位分类的标准和改革方向。对事业单位推行的分类改革思路已经形成,并在全国逐步铺开具体的分类实施工作。按照国家的思路,根据承担的社会功能将事业单位分为三大类——承担行政职能类、从事生产经营活动类和从事公益服务类,其中从事公益服务的事业单位又细分为两小类——不能或不宜由市场配置资源的公益一类和可部分由市场配置资源的公益二类。在此基础上,对承担行政职能的事业单位,逐步将其行政职能划归行政机构或转为行政机构;对从事生产经营活动的事业单位,逐步将其转为企业;对从事公益服务的事业单位,继续将其保留在事业单位序列、强化其公益属性。而公益一类将实行财政全额拨款,公益二类则实行财政差额拨款。今后,不再批准设立承担行政职能的事业单位和从事生产经营活动的事业单位。*参见《指导意见》。

对事业单位的改革思路成为其他准政府组织未来走向的重要参考和借鉴,这意味着“社会功能”是推进改革进程、促进国家与社会合理分离的一个关键要素。基于此,社会导向型准政府组织更有可能回归社会的怀抱,不断向社会自治性的非政府组织转化。政府导向型准政府组织则可以基本上参考事业单位改革的做法,只是它们的情况会相对复杂——其中的人民团体及官方(或半官方)社团,有必要逐步离开政府的大树走向社会,真正同人民群众、同社会大众融为一体;其他的机构则基本可以用事业单位的改革模式加以对待。

总之,在中国,准政府组织是一种兴起不久也不够成熟的新兴公共组织,它们是中国改革开放以来国家与社会关系发展状态的一种结构性因素。就当下的政治形态来说,理解和认知准政府组织是对中国现实政治与社会的关照和考量,能够告诉我们中国目前的国家与社会关系处于何种状态,目前我们所处的社会结构体系的现状及形成;从未来中国的政治和社会发展而言,理解和认知准政府组织有助于引领我们去探知何种国家与社会关系更能适应中国发展的需要,让人民的生活更加和谐美好。从这个意义上来说,本文所做的工作只迈出了微小的一步。

(责任编辑:熊 觉)

2013-07-15

古明明,女,清华大学社会科学院政治学系博士研究生,主要研究方向为公共组织、政府机构与国家转型。

本文获得清华大学社科学学院“王雪莲教育基金”资助。

D62

A

1007-9092(2014)01-0089-06