中国父亲教养投入的特点及其相关影响因素

伍新春,陈玲玲,刘 畅,邢学玮

(北京师范大学心理学院/应用实验心理北京市重点实验室,北京100875)

一、问题提出

随着中国社会的变迁和家庭的演变,父亲角色的内涵经历了从道德导师、冷漠的经济提供者、性别角色的典范到母亲的协同教养者的变化过程。自20世纪80年代初“计划生育”政策颁布之后,与独生子女成长相关的现象和问题一直为整个社会所关注,独生子女家庭的高期望、玩伴缺失以及母亲的教养经验不足,使得父亲的职能逐渐凸显[1],而父亲教养投入(father involvement)便是父亲发挥其职能的重要途径。自1975年Lamb发表《父亲:孩子发展中被遗忘的贡献者》一文激起西方社会对父亲角色研究的兴趣[2]之后,近四十年来国外对父亲教养投入的研究经历了父亲教养投入对儿童及家庭发展的影响、现状描述、影响因素、实务干预的历程,取得了大量有价值的成果。而在中国,父亲教养投入的研究近几年才逐渐受到关注。

父亲教养投入包括互动性(interaction)、可及性(accessibility)和责任性(responsibility)三个维度[3]。伍新春等人根据现代中国的社会文化特点,对这三个维度进行了修正性界定[4]。其中,互动性指父亲直接参与照顾和教育孩子;可及性指父子未发生直接互动,当孩子需要时父亲能够注意并做出回应;责任性指父亲为了孩子的发展而做的准备、积累、规划、支持等活动。父亲教养投入不仅影响儿童的发展[5—8],其作用力还会扩展到婚姻关系[9]、母亲心理健康[10]等方面。然而,父亲在儿童教养过程中多数时候处于玩乐主角、照顾配角的地位[11],父亲与儿童的互动时间远低于母亲[12],那么是什么因素在影响着父亲教养投入的内容与程度呢?

在父亲教养投入的影响因素模型[13—14]中,人口统计学变量是其重要的组成部分。其中,儿童因素如年龄、性别、手足数目,父亲因素如受教育水平、职业特点、工作时长,环境因素如种族构成、城乡差异等,都是重要的影响变量。

在儿童因素中,儿童的年龄会影响父亲教养投入的内容与程度。研究发现,从儿童1岁到5岁,父亲投入生活照顾的频率逐渐升高,投入游戏活动的频率却没有变化[15];小学一年级儿童的父亲对子女的规则约束显著多于幼儿园儿童的父亲[16]。可见,不同年龄阶段的儿童身心发展水平不同、面临的发展任务不同,会对父亲教养投入的内容及程度产生影响。目前国内外对父亲教养投入的研究主要偏重学龄前儿童,对小学和中学阶段儿童的研究较少,并且缺乏对跨年龄段儿童的父亲教养投入的分析与比较。而有关儿童性别对父亲教养投入的影响,不同的研究者所得结论不一。Lundberg等人的研究发现,孩子1岁前父亲对男孩的投入水平高于女孩[17];但 Phares等人发现,对青少年而言,父亲对男孩或女孩的教养投入差异并不大,只是在日常照顾方面,父亲对男孩的投入要显著高于女孩[18]。由此可见,儿童的年龄与性别对父亲教养投入的影响可能存在交互作用。同时,儿童的手足数目对父亲教养投入也有影响。对学龄前儿童的一项研究发现,儿童的兄弟姐妹越多,父亲对其投入照顾的时间就越少[19]。受现代中国的“计划生育”政策、“男女平等”观念的影响,父亲教养投入的内容和程度在儿童的年龄、性别、手足数目上有何差异,是特别值得关注的研究焦点之一。

除儿童因素外,父亲作为一个教养者,其自身的受教育程度、收入水平、工作时长等也会影响其教养投入。研究发现,父亲的受教育程度会影响其投入亲子谈话、阅读或家庭作业,但不会影响其对休闲活动或游戏的投入[20];父亲的收入水平越高,其教养投入水平也越高[21—22];父亲的工作时长越短,其教养投入水平越高[23],并且在控制了父亲的工作时长后,儿童气质对父亲可及性投入和互动性投入的预测作用都不再显著[24]。可见,父亲的受教育程度、收入水平、工作时长是影响父亲投入的重要客观因素。那么,对于现时代的中国父亲而言,这些因素对其教养投入的影响如何,是值得研究的另一重要议题。

在现时代的中国社会,经济文化存在着较为明显的省市差异,随着近些年来城镇化的推进,城乡差异逐渐缩小。生活在不同地域环境中的父亲,他们教养投入的内容和程度是否会存在差异?目前国内已有的研究主要涉及城市地区的父亲[16],缺乏对不同经济文化发展水平的省市和城乡类型的研究。因此,除父亲因素和儿童因素外,深入探讨经济差异和城乡差别等宏观环境变量对父亲教养投入的影响,是具有中国时代特色的主题。

总之,本研究拟通过对不同地域的3—18岁儿童的父亲的问卷调查,描述中国父亲的教养投入现状,分析地域特征、儿童和父亲的人口统计学变量等对父亲教养投入的影响,以期初步勾勒出中国父亲教养投入的特点。

二、研究方法

(一)研究对象

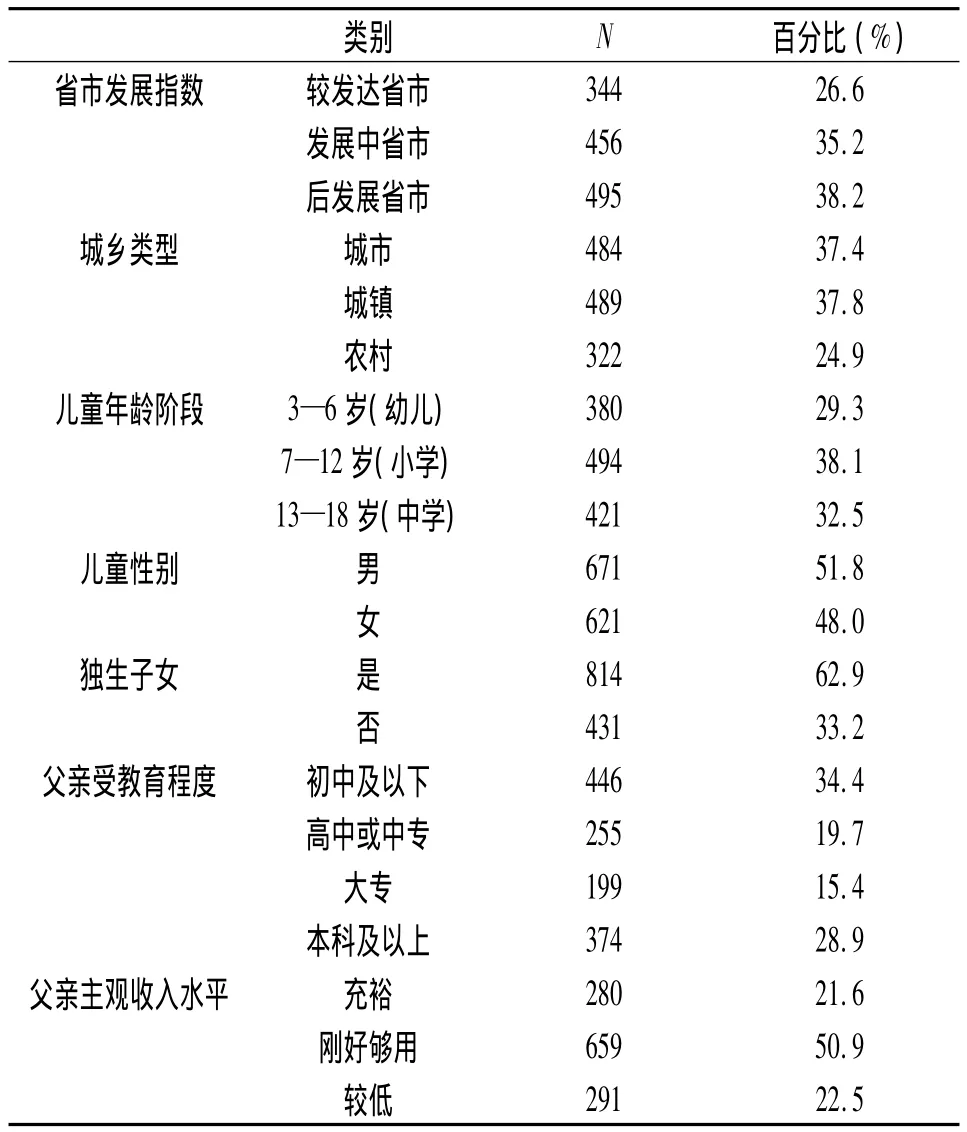

根据中国发展指数[25]对全国3—18岁儿童的父亲进行分层抽样调查。中国发展指数将31个省级行政区划分为四个类群,其中第一类省市包括北京和上海,第二类省市主要包括浙江、广东等东部省市,第三类省市主要包括河北、山西、河南等中部省市,第四类省市主要包括宁夏、青海、甘肃等西部省市。在本研究中,我们将第一、二类省市合并为一类,称为“较发达省市”,将第三类称为“发展中省市”,将第四类称为“后发展省市”。调查共回收有效问卷1 295份,样本情况如表1所示。儿童的平均年龄为10.14±4.68岁,父亲的平均年龄为38.76±5.65岁,父亲平均每周的工作时长为51.36±18.73小时。

表1 样本人口统计学变量描述统计(N=1 295)

(二)研究工具

1.人口统计学变量

对父亲和儿童的人口统计学信息进行测查,包括儿童年龄、性别,父亲年龄、受教育程度、每周工作时长、主观收入水平,家中拥有孩子个数等信息。

2.父亲教养投入问卷

采用伍新春等[4]编制的中国父亲教养投入问卷。问卷包含互动性(包含生活照顾、学业支持、情感交流、规则教导和休闲活动五个子维度)、可及性(包含空间可及和心理可及两个子维度)和责任性(包含榜样示范、父职成长、信息获得、教养支持和发展规划五个子维度)三个大维度及十二个子维度。问卷共56个项目,适用于3—18岁儿童和青少年的父亲。采用5点计分,父亲从5个等级中对其教养投入的频率做出选择,0—4分别表示“从不”“偶尔”“有时”“经常”和“总是”。问卷各维度的内部一致性系数均在0.8以上,一个月后的重测信度均在0.6以上。验证性因素分析表明,三维度模型拟合较好,χ2/df=2.49,RMSEA=0.085,NNFI=0.96,CFI=0.96。

(三)研究程序与数据处理

采用主试入户施测和集体施测相结合的方式收集数据。主试入户施测前,首先对其进行培训,包括预先让主试熟悉问卷,对问卷的内容及答题方法进行统一讲解;统一指导语,严格按照规定的程序进行;主试要监督父亲完成问卷,并在问卷作答完毕后检查是否有漏填的情况。集体施测采用专家讲座现场填答的方式。通过家庭教育讲座邀请父亲来孩子就读的园校,在讲座现场填答问卷。问卷由研究者统一回收,经检查合格后统一录入处理。数据分析通过SPSS16.0完成。

三、研究结果

(一)父亲教养投入的现状

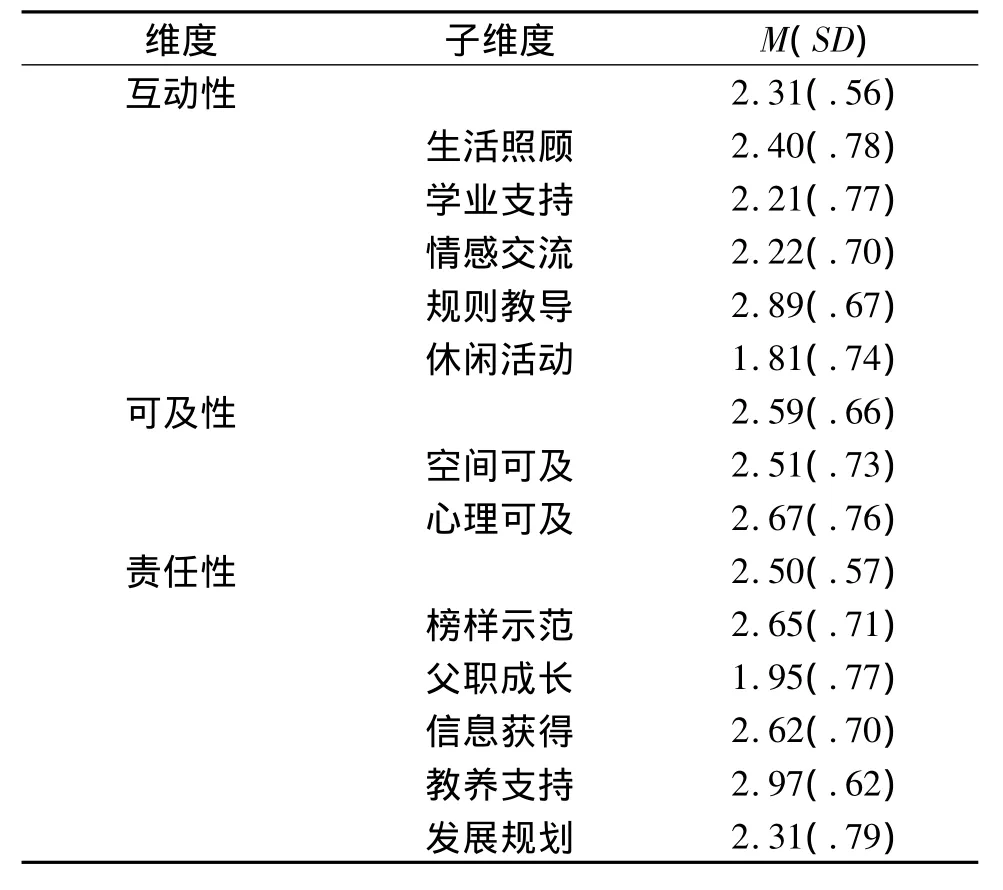

父亲教养投入的各维度得分见表2。对互动性、可及性和责任性三个维度分别作两两T检验,结果发现,互动性得分低于责任性(T(1294)=-19.81,P<0.01)和可及性(T(1294)= -21.85,P<0.01),而责任性得分低于可及性(T(1294)= -7.11,P <0.01)。在互动性维度下,得分最低的是休闲活动,得分最高的是规则教导;在可及性维度下,心理可及得分略高于空间可及;在责任性维度下,得分最低的是父职成长,得分最高的是教养支持。

表2 父亲教养投入的描述统计

(二)地域特点对父亲教养投入的影响

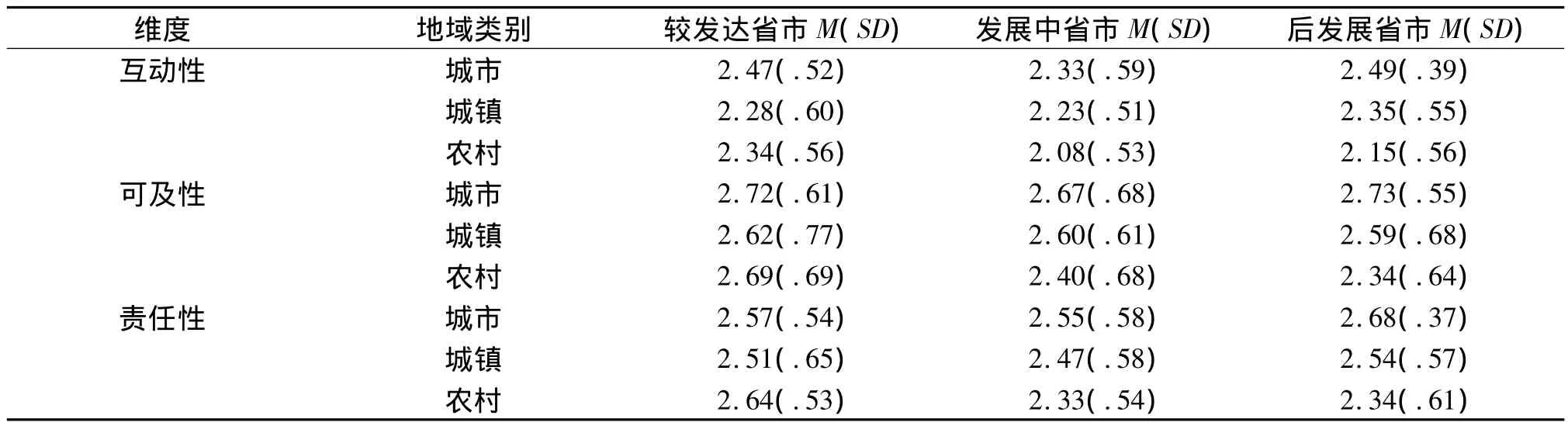

以父亲教养投入的三个维度作为因变量,做3(省市发展指数)×3(城乡类型)多元方差分析,描述统计结果见表3。结果显示,省市发展指数与城乡类型的交互作用在责任性维度上显著(F(4,1284)=2.390,P<0.05),在互动性和可及性维度上不显著;经简单效应检验发现,城市和城镇父亲的责任性投入水平不受其所在省市发展指数的影响,农村地区父亲的责任性投入水平则会因其所在省市的发展指数而不同,较发达省市的农村父亲的责任性投入(M较发达省市=2.64)显著高于发展中省市和后发展省市的农村父亲(M发展中省市=2.33,M后发展省市=2.34)。

表3 不同地域在父亲教养投入三个维度上的描述统计

省市发展指数的主效应在互动性和责任性维度上显著(F(2,1286)=6.67,P < 0.01;F(2,1286)=3.57,P<0.05),在可及性维度上不显著。经事后检验发现,在互动性维度上,发展中省市的父亲得分显著低于较发达与后发展省市的父亲得分;在责任性维度上,较发达省市父亲得分显著高于发展中省市的父亲得分。

城乡类型的主效应在互动性、可及性和责任性维度 上 均 显 著 (F(2,1286)=13.56,P < 0.001;F(2,1286)=7.76,P < 0.001;F(2,1286)=5.84,P <0.01)。经事后检验发现,在互动性和可及性维度上,城市、城镇、农村的父亲教养投入得分依次降低;在责任性维度上,城市父亲得分显著高于城镇和农村父亲。

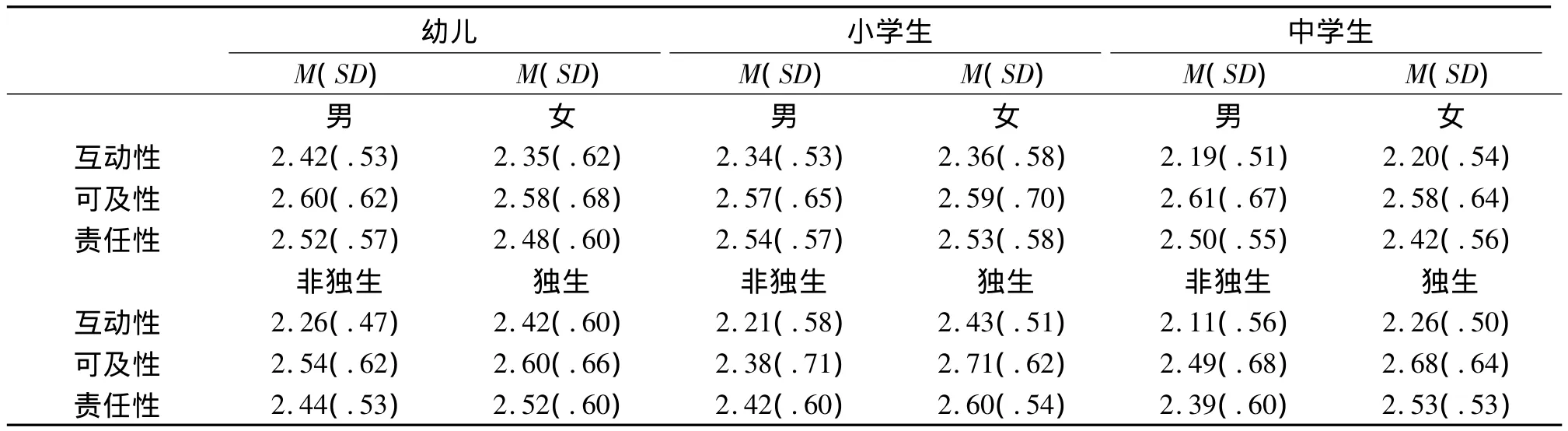

(三)儿童人口统计学变量对父亲教养投入的影响

以父亲教养投入的三个维度为因变量,做3(年龄阶段)×2(性别)×2(是否独生子女)多元方差分析,描述统计结果见表4。结果显示,年龄阶段、儿童性别和是否独生子女的三重交互作用、年龄阶段与儿童性别的交互作用、是否独生子女与儿童性别的交互作用在父亲教养投入的三个维度上均不显著;而年龄阶段和是否独生子女的交互作用在可及性维度上显著(F(2,1230)=3.86,P <0.05)。简单效应检验后发现,在中小学阶段,父亲对独生子女的可及性投入水平均显著高于非独生子女(F(1,1239)=28.88,P <0.001;F(1,1239)=7.43,P <0.01)。

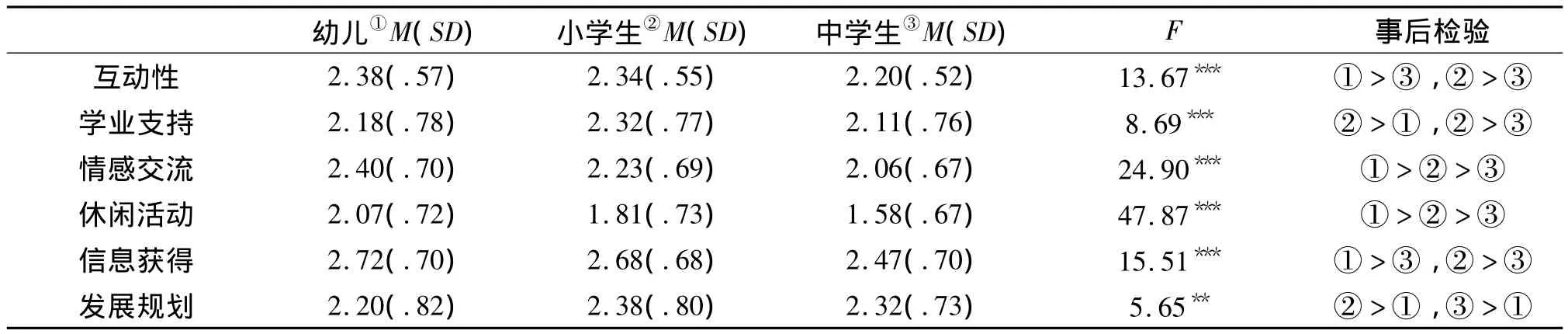

儿童性别的主效应在父亲教养投入的三个维度上均不显著,儿童年龄阶段的主效应在互动性维度上显著(F(2,1230)=13.67,P <0.001)。对儿童年龄阶段的主效应进行事后检验发现,幼儿和小学生父亲的互动性得分显著高于中学生的父亲。进一步对十二个子维度进行多元方差分析,结果如表5所示。在学业支持(F(2,1286)=8.69,P <0.001)、情感交流 (F(2,1286)=24.90,P < 0.001)、休 闲 活 动(F(2,1286)=47.87,P <0.001)、信息获得(F(2,1286)=15.51,P < 0.001)和发展规划(F(2,1286)=5.65,P<0.01)五个子维度上,年龄阶段的主效应显著。

表4 儿童年龄阶段、性别、是否独生子女在父.亲教养投入三个维度上的描述统计

表5 不同年龄阶段在父亲教养投入上的方差分析

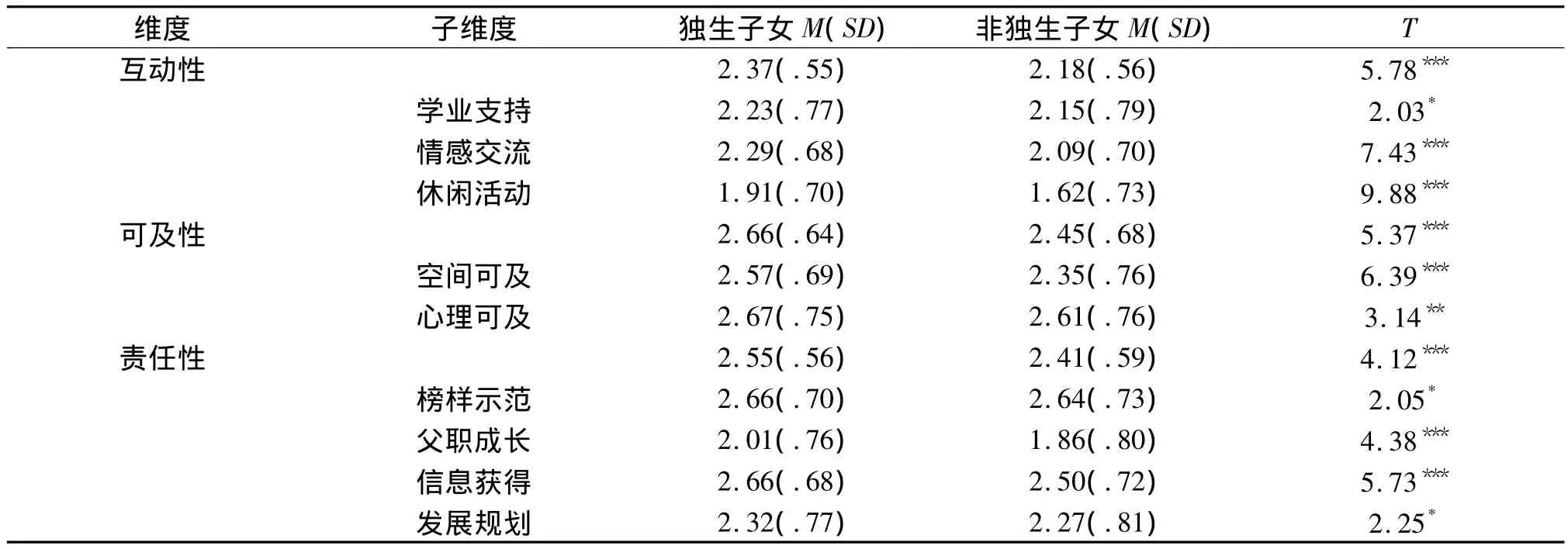

是否独生子女的主效应在互动性、可及性和责任性三个维度上均达显著水平(F(1,1230)=25.47,P < 0.001;F(1,1230)=22.10,P < 0.001;F(1,1230)=13.39,P<0.001)。以是否独生子女为自变量,对十二个子维度进行独立样本T检验,结果如表6所示。在互动性维度下的学业支持、情感交流、休闲活动,可及性维度下的空间可及、心理可及,责任性维度下的榜样示范、父职成长、信息获得和发展规划等子维度上,独生子女父亲的教养投入水平都显著高于非独生子女父亲。

(四)父亲人口统计学变量对其教养投入的影响

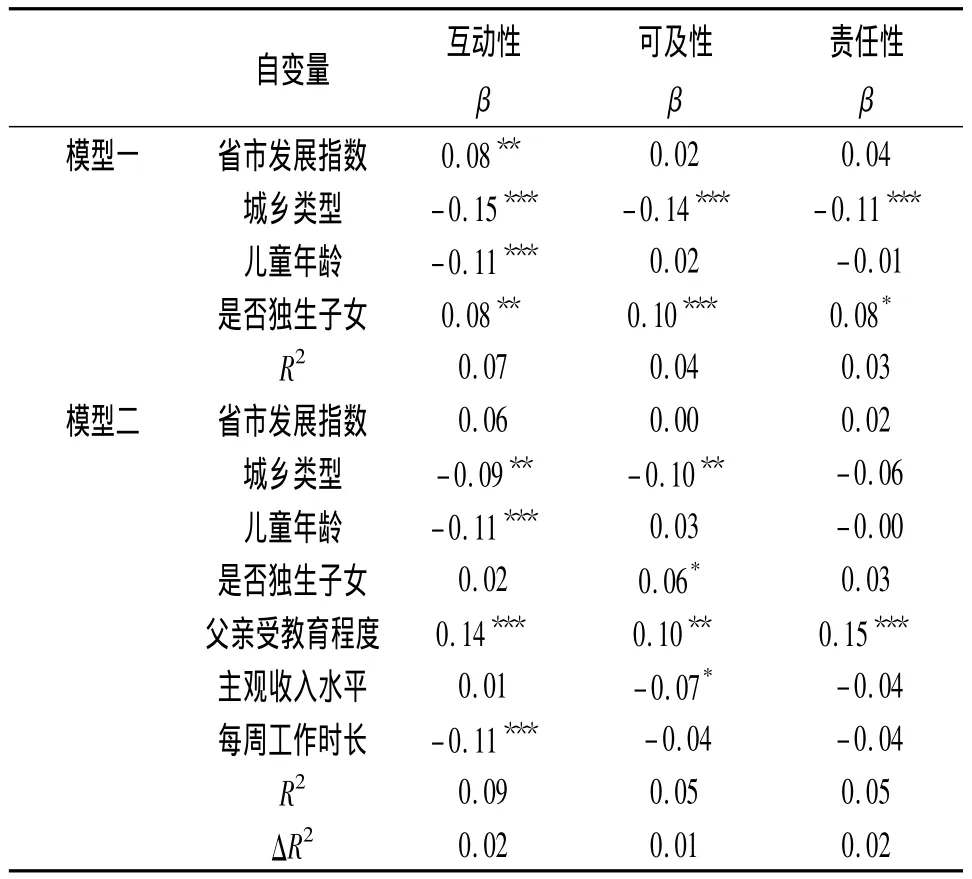

以地域变量、儿童人口统计学变量为控制变量,父亲人口统计学变量为自变量,父亲教养投入的三个维度分别为因变量,进行分层回归分析。地域变量(省市发展指数、城乡类型)、儿童变量(年龄阶段、是否独生子女)第一层进入,父亲变量(受教育程度、收入水平、每周工作时长)第二层进入。结果如表7所示,在父亲教养投入的互动性、可及性和责任性三维度上,回归方程均达显著水平(F(3,1157)=12.52,P < 0.001;F(3,1157)=6.78,P <0.001;F(3,1157)=8.64,P <0.001),解释量分别增加了2%、1%和2%。

表6 是否独生子女在父亲教养投入上的T检验

在控制了地域变量和儿童变量后,父亲的受教育程度越高,其在互动性、可及性和责任性三个维度上的投入水平均越高;父亲的主观收入水平越高,其可及性投入水平越低;父亲的每周工作时长越长,其互动性投入水平越低。

表7 地域变量、儿童和父亲的人口统计学变量对父亲教养投入的回归分析

四、结果讨论

(一)父亲教养投入的特点

在父亲教养投入的三个维度中,互动性得分最低,责任性得分居中,可及性得分最高。分析这三个维度的内涵与属性,不难看出,这三种教养投入在形式上存在“易行性”的差异。互动性投入要求父亲和孩子在同一场景下直接接触,这对父亲的时间和精力甚至是投入意识都有较高的要求;责任性主要涉及父亲的心理投入以及与其他抚养者间的协同教养;而可及性不受空间的限制,即使在孩子身边也不必与孩子发生直接互动,不在孩子身边时可利用各种媒介实现亲子间信息通达和间接接触。因此,互动性的“易行性”相对较低,它要求父亲身心与孩子同在,故父亲投入水平最低;而可及性的“易行性”最高,父亲投入的程度也最高。

在互动性的子维度中,休闲活动的投入水平最低,且低于中数水平;规则教导的得分最高。这一结果反映了传统父亲角色的内涵。随着社会的变迁,父亲角色从“面包提供者”到“性别角色的榜样”“道德导师”,再到“协同教养者”,一步步向家庭、向孩子靠近[1]。从本研究的结果来看,父亲的“道德导师”角色在与儿童的互动过程中仍占主导地位,延续了古代家庭中父亲作为“家训”或“家法”的确立者和实施者所映射出的“规则教导”意味。另一方面,父亲在休闲活动上的投入水平最低,也就是说,父亲与孩子一同锻炼、陪伴孩子外出游玩、参观校外教育场所等活动的时间并不多。这与活动的性质有一定关系,这些活动需要花费父亲一定的时间,并且活动场所在家庭之外,通常需要利用节假日时间实现。相比于规则教导、学业支持、情感交流等内容,休闲活动的实现难度更大,投入频率也就更低。因此,休闲活动并不是父亲教养投入的主要内容。

在责任性的子维度中,教养支持的得分最高,其次是榜样示范,父职成长的得分最低,且低于中数水平。尽管父亲角色随着社会变迁发生着变化,但家庭中儿童教养的具体事务主要还是由母亲承担[26],父亲则多是退居二线的协助者和支持者,很多具体事务并不是父亲亲力亲为,“教养支持”相比于其他需要亲力亲为的事务来说更容易实现。父亲的榜样示范早在古书《三字经》里就有所涉及,书中提到“养不教,父之过”,说明对子女的“教育”是传统父亲的职责,而“榜样示范”则是父亲“道德导师”角色的重要体现。“父职成长”是指父亲通过各种途径,积累教养知识和技能。父亲在这一子维度的投入相对较少,这可能与父亲在家中的辅助角色有关。在面对教养儿童的具体事务时,有母亲或其他主要抚养者主导,使得父亲承担的教养责任较少、对于自己有待成长的地方认识不足、渴望获得父职成长的动机不强。

总体而言,除了休闲活动和父职成长外,父亲在互动性、可及性、责任性上的投入频率均高于中数水平;而由于三个教养维度的“易行性”差异,使得父亲的可及性投入水平最高,互动性投入水平最低。

(二)父亲教养投入的地域差异

本研究将父亲与孩子的生活所在地分为九个不同的地域(省市发展指数 ×城乡类型)进行考察。在互动性、可及性和责任性三个维度上,城乡类型对父亲教养投入均有显著影响,生活在城市的父亲教养投入水平最高,然后依次是生活在城镇和农村的父亲。本研究是依据生活所在地而非户籍所在地进行地域区分,城市相比于城镇和农村而言,经济发展水平更高、文化资源更丰富、交通和通讯配备更完善,生活在城市的父亲和孩子拥有更多的资源和媒介进行互动。此外,城市的家庭教育氛围更浓,对于子女的教育普遍重视程度较高,父母对子女的期望也更高,对子女成长的发展规划更为重视。

有趣的是,省市发展指数对父亲教养投入的影响,并非省市发展水平越高其投入水平越高。本研究发现,发展中省市父亲的教养投入整体水平最低,其互动性投入显著低于较发达与后发展省市的父亲、责任性投入显著低于较发达省市的父亲。生活于发展中省市的父亲,一方面与较发达省市的父亲相比,亲子互动的社会文化氛围相对较弱,其自身成长的资源和教养信息也相对匮乏;另一方面与后发展省市的父亲相比,其生活和生存压力较大,与孩子直接接触的时间和精力不足。这可能是导致发展中省市的父亲教养投入水平不及其他省市父亲的原因。

(三)儿童特征对父亲教养投入的影响

本研究发现,对于幼儿和小学生而言,他们的父亲在互动性上的投入水平显著高于中学生的父亲。在互动性的子维度中,小学生的父亲在学业支持上的投入水平高于其他年龄阶段的儿童。在小学阶段,学习开始成为儿童生活中的主要任务。中国的教育升学制度以及现时代越发激烈的竞争,使得父母对儿童学业成就的要求提高。当孩子进入初中和高中,所学的知识难度增大,父亲能够辅导的程度也逐渐下降;同时,中学阶段儿童的自律性和自觉性相比于小学阶段已经比较成熟,对于学业的督促与协助需求也在下降。因此,父亲对7—12岁小学生的学业支持投入最多。相对于“学业支持”所反映的认知层面的投入,反映父亲和儿童情绪情感联结的“情感交流”和“休闲活动”,其投入水平随着儿童年龄的增长呈现逐渐下降的趋势。这可能是因为,父亲在社会文化中的形象通常是不善于表达情感的[1],且目前中国尚处于社会转型阶段,休闲观念还未有效建立;同时,随着儿童年龄的增长,心智逐渐成熟,他们开始有更多的渠道向外寻求认可与支持,父子可沟通交流的空间与时间也逐渐减少。

在责任性的子维度中,父亲对13—18岁的中学生在信息获得上的投入水平最低,如了解孩子经常去的地方、经常跟谁在一起、经常参与的活动等,这与孩子的心理发展特点不无关系。13—18岁正处于青春期,他们倾向于向外寻求同伴的认同,并且开始建立属于自己的独立空间,因此开放给父亲的沟通和了解渠道减少。在发展规划上,幼儿父亲的投入水平最低,如协助孩子发展特长、选择课外辅导班、确定未来发展方向等,这与每个年龄阶段儿童所面临的发展任务有关。相比于3—6岁的幼儿,7—18岁的中小学生的学业压力更大,他们面临更多的竞争,因此父亲会通过多种方式帮助孩子提升“竞争力”,更关注其发展规划。

本研究还发现父亲对男孩和女孩的教养投入水平没有差异。这与国外研究发现的“父亲更多地投入对男孩的教养”[27]的研究结果不一致,但与国内研究发现的“父亲教养投入并无性别差异”[16]的研究结果一致。究其原因,有两种可能的解释。第一,就中国特殊的国情来看,这可能与20世纪80年代初期开始实行的“计划生育”政策有关。“一对夫妇只拥有一个孩子”使得父母的爱和资源不需要分配,很自然地全部落到独生子女身上。国外研究的发现可间接支持这一观点,当父亲只拥有一个孩子时,他们的投入水平更高[20]。即对于独生子女的父亲而言,孩子的性别不构成影响其教养投入的因素。第二,父亲持有“男女平等”的观念,因而父亲对子女的付出并不会因为子女的性别而有所差异。对于第一种解释,我们的研究发现,独生子女与性别的交互作用对父亲教养投入的影响并不显著,也就是说,不论孩子是不是独生子女,其性别都不会影响父亲教养投入。因此,父亲由于独生子女的原因,而在教养投入中无性别差异的解释在本研究中不成立。对于第二种解释,还有待今后的研究继续探讨父亲的性别平等态度与父亲教养投入之间的关系。

在现时代的中国,由父母和一个孩子组成的标准核心家庭是最主要的家庭结构,本研究发现独生子女与多子女家庭的父亲教养投入水平不同。除了生活照顾、规则教导和教养支持三个子维度之外,在父亲教养投入的其他九个子维度中,独生子女家庭的父亲投入水平均显著高于多子女家庭。可见,家中拥有的孩子数量会影响父亲对其教养投入时间和精力的分配。在独生子女家庭中,父亲不需要分配时间与精力,孩子可以得到父亲全身心的付出。除此之外,儿童的年龄与是否独生子女在父亲可及性投入上的交互作用表明,对于3—6岁的幼儿来说,独生子女家庭和多子女家庭中父亲的可及性投入相同;而对于7—18岁的中小学生来说,父亲对独生子女的可及性投入水平高于非独生子女。这可能是因为,对于年幼的儿童来说,他们的身心发展还不成熟,对成人的依赖性更高,因此无论家中有多少孩子,父亲都要对这个年幼孩子维持稳定的关注与回应;而对于年长的儿童来说,他们拥有较强的思维和行动能力,在多子女家庭中,父亲的关注与回应需要适当地分配给每个孩子,因而每个孩子得到的关注就会少一些。

(四)父亲特点对其教养投入的影响

父亲的受教育程度能够正向预测互动性、可及性和责任性,这与Marsiglio[20]的研究结果相似。对于父亲来说,受教育程度是其自身具备的客观条件。一方面,受教育程度会影响父亲能够提供给孩子的活动资源。在需要为孩子提供知识、学业支持等方面的活动中,受教育程度越高的父亲投入越多;而在游戏与休闲活动方面,对于父亲的文化知识储备要求相对较低,父亲投入水平的差异也较小。另一方面,父亲的受教育程度还可能会影响父亲所持有的教育观念和关于男女性别角色的态度。父亲的受教育程度越高,他们所持有的性别角色态度相对更先进[28],更能超越传统的“男主外,女主内”的分工方式,从而可能对儿童教养投入更多的时间与精力[29]。

在本研究中,收入情况采用的是父亲对其收入水平的主观评定,是父亲对其收入情况的主观判断。结果发现,主观收入水平越高,父亲的可及性投入越低。主观收入水平高的父亲,有可能将父亲角色定位于家庭的经济支柱,他们可能仍然在扮演“冷漠的经济提供者”的角色。即使与孩子在同一空间中,也对孩子的需求缺乏感知与回应;与孩子在不同的空间时,对孩子的关注度就更低了。

父亲的每周工作时长越长,其互动性投入的水平越低,这与国外的研究结果相一致[22],也正说明了互动性投入的“苛刻要求”。互动性是父亲与孩子直接进行互动,而最直接的影响因素就是父亲工作之外的业余时间。如果父亲没有时间和孩子相处,其与孩子的直接互动必然受到影响。

总之,在控制了地域特征和儿童特征后,父亲自身的人口统计学变量仍然可以显著预测其教养投入,可见父亲特征对其教养投入的独特贡献,但其解释量仍有限。今后的研究可以在父亲人口统计学变量的基础上,探讨父亲的人格、教养态度等父亲个体变量对其教养投入的影响。

五、基本结论

本研究得到以下主要结论:(1)父亲教养投入的水平在可及性、责任性和互动性三个维度上依次降低;(2)父亲教养投入受到地域特征的影响,发展中省市父亲的教养投入水平低于较发达省市和后发展省市的父亲,城市父亲教养投入水平高于城镇和农村父亲;(3)父亲的互动性投入水平随着儿童年龄增长而下降,可及性和责任性的投入水平不受儿童年龄影响,父亲教养投入不因儿童性别而有所差异,父亲对独生子女的教养投入水平高于非独生子女;(4)在控制了地域特征和儿童特征后,父亲的受教育程度正向预测其教养投入的整体水平,父亲的主观收入水平负向预测其可及性投入,父亲的每周工作时长负向预测其互动性投入。

[1]伍新春,郭素然,刘畅,等.社会变迁中父亲职能的凸显——基于生态系统理论的分析.华南师范大学学报:社会科学版,2012(6):56—62.

[2]M.E.Lamb.Fathers:Forgotten Contributors to Child Development.Human Development, 1975, 18(4):245—266.

[3]M.E.Lamb.The Role of the Fathers in Child Development(3rd Edition).New Jersey:Jone Wiley & Sons,Inc,1997:1—18.

[4]伍新春,刘畅,胡艳蕊,等.中国父亲教养投入问卷∥申继亮、陈英和主编.中国教育心理测评手册,北京:高等教育出版社,2014:546—554.

[5]B.A.McBride,S.J.Schoppe-Sullivan,M.H.Ho.The Mediating Role of Fathers'School Involvement on Student Achievement.Journal of Applied Developmental Psychology,2005,26(2):201—216.

[6]H.Judy,D.Farrington.Distinguishing the Link between Disrupted Families and Delinquency.British Journal of Criminology,2001,41(1):22—40.

[7]C.C.Harper,S.S.McLanahan.Father Absence and Youth Incarceration.Journal of Research on Adolescence,2004,14(3):369—397.

[8]L.J.Pfiffner,K.McBurnett,P.J.Rathouz.Father Absence and Familial Antisocial Characteristics.Journal of Abnormal Psychology,2001,29(5):357—367.

[9]M.Kalmijn.Father Involvement in Childrearing and the Perceived Stability of Marriage.Journal of Marriage and the Family,1999,61(2):409—421.

[10]J.Fagan,Y.Lee.Perceptions and Satisfaction with Father Involvement and Adolescent Mothers'Postpartum Depressive Symptoms.Journal of Youth and Adolescence,2010,39(9):1109—1121.

[11]王舒芸,余汉仪.奶爸难为——双薪家庭之父职角色初探.妇女与两性学刊,1997(8):115—149.

[12]R.C.Barnett,G.K.Baruch.Determinants of Fathers'Participation in Family Work.Journal of Marriage and the Family,1987,49(1):29—40.

[13]J.Belsky.The Determinants of Parenting:A Process Model.Child Development,1984,55(1):83—96.

[14]W.J.Doherty,E.F.Kouneski,M.F.Erickson.Responsible Fathering:An Overview and Conceptual Framework.Journal of Marriage and the Family,1998,60(2):277—293.

[15]W.T.Bailey.A Longitudinal Study of Fathers'Involvement with Young Children:Infancy to Age 5 Years.The Journal of Genetic Psychology,1994,155(3):331—339.

[16]许岩.城市父亲参与儿童教养的基本情况与特点.学前教育研究,2010(7):46—50.

[17]S.Lundberg,S.McLanahan,E.Rose.Child Gender and Father Involvement in Fragile Families.Demography,2007,44(1):79—92.

[18]V.Phares,S.Fields,D.Kamboukos.Fathers'and Mothers'Involvement with Their Adolescents.Journal of Child and Family Studies,2009,18(1):1—9.

[19]L.Van Dijk,J.J.Siegers.The Division of Child Care among Mothers,Fathers,and Nonparental Care Providers in Dutch Two-parent Families.Journal of Marriage and the Family,1996,58(4):1018—1028.

[20]W.Marsiglio.Paternal Engagement Activities with Minor Children.Journal of Marriage and Family,1991,53(4):973—986.

[21]R.H.Haveman,B.S.Wolfe.Succeeding Generations:On the Effects of Investments in Children.New York:Russell Sage Foundation,1994.

[22]N.J.Cabrera,R.M.Ryan,S.J.Mitchell,et al.Low- income,Nonresident Father Involvement with Their Toddlers:Variation by Fathers'Race and Ethnicity.Journal of Family Psychology,2008,22(4):643—647.

[23]M.Ishii-Kuntz,K.Makino,K.Kato,et al.Japanese Fathers of Preschoolers and Their Involvement in Child Care.Journal of Marriage and Family,2004,66(3):779—791.

[24]G.L.Brown,B.A.McBride,K.K.Bost,et al.Parental Involvement,Child Temperament,and Parents'Work Hours:Differential Relations for Mothers and Fathers.Journal of Applied Developmental Psychology,2011,32(6):313—322.

[25]袁卫,彭非.中国发展指数(2007)编制成果及分析.中国人民大学学报,2008,22(1):28—33.

[26]C.Lewis,M.E.Lamb.Fathers'Influences on Children's Development:The Evidence from Two-parent Families.European Journal of Psychology of Education,2003,18(2):211—228.

[27]J.J.Wood,R.L.Repetti.What Gets Dad Involved?A Longitudinal Study of Change in Parental Child Caregiving Involvement.Journal of Family Psychology,2004,18(1):237—249.

[28]徐安琪.家庭性别角色态度:刻板化倾向的经验分析.妇女研究论丛,2010(2):18—28.

[29]许岩,纪林芹,张文新.城市父亲参与儿童教养的特点及其与性别角色的关系.心理发展与教育,2006,22(3):35—40.