河姆渡文化田螺山遗址古土壤有机质的地球化学特征及其意义

温证聪, 孙国平, 谢柳娟, 孙永革*

(1. 浙江大学 地球科学系, 浙江 杭州 310027; 2. 浙江省 文物考古研究所, 浙江 杭州 310014)

0 引 言

作为近百年来中国新石器时代考古史上的重大发现之一, 距今7000年的河姆渡文化的发现和发掘[1–2], 对中国稻作农业起源与发展、全新世古气候演化、南方地区的史前建筑状况等诸多重要学术领域的研究产生了广泛而深远的影响[3–6]。从 20世纪70年代发现至今, 已在稻作农业、聚落形态和环境变迁等重大课题上取得了丰硕的研究成果[7–8], 但同时也留下了许多亟待解决的问题。

继河姆渡遗址发现之后, 近年来在长江中下游地区陆续发现新的一系列新石器时代遗址[9–12], 不仅出土了极其丰富的文化遗物和大量的原始农业遗存及相关动植物遗存, 促进了新石器时代先民生存环境背景[13]及其对“水稻田”管理方式的研究[14]。Zong et al.[14]通过对跨湖桥遗址的孢粉、硅藻和炭屑等分析认为大约距今7700年前, 史前人类采用了烧荒清理地面等方式来种植水稻, 这是短期内获得较高肥力和产量的保证, 同时, 先民可能通过筑坝来阻止上升的海水渗入水稻栽培区。但是, 这些认识至今仍然存在很大争议, 并未有严格意义上的证据。曹志洪[15]和李久海等[16]通过江苏省昆山市马家浜文化遗址(距今6000年)的土壤剖面沉积有机质中多环芳烃含量分析及有机质13C-NMR图谱特征, 认为古水稻土中的多环芳烃可能与水稻秸秆的焚烧有关, 同时也提出了还原条件下的生物自然合成的可能性。因此, 关于长江中下游新石器时代稻作农业的发展进程, 尤其是先民最早何时开始采用“火耕水溽”的稻田管理方式至今仍未得到很好的解决[7],关键要在长江下游广泛分布的新石器遗址中找到可靠的证据, 并加以详细的综合研究。

田螺山遗址是中国新石器时代遗址中属于河姆渡文化早期的一处重要遗址, 距离河姆渡遗址仅7 km,出土了干栏式建筑、骨耜、炭化稻、木桨、编织物和龟甲等具有河姆渡文化特色的先民生产、生活遗存[17], 并与河姆渡遗址有相近的聚落规模和相似的年代跨度。田螺山遗址有以下几个特点: 地下遗存保存完好、文化内涵丰富, 且有年代跨度大、全新世以来的地层叠压关系完整的古稻田剖面, 是一个殊为难得的研究机会和学术平台, 为解决河姆渡遗址遗留的诸多问题提供了一个良好契机。本文拟通过分析田螺山遗址古稻田土壤有机质组成及地球化学特征, 初步探讨河姆渡早期先民的稻田管理方式及后期稻田废弃的原因, 希冀有助于史前稻作农业发展过程的深入研究。

1 材料和方法

1.1 遗址概况和材料

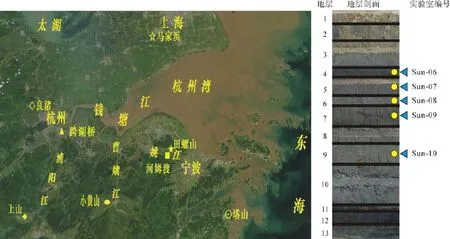

田螺山遗址位于余姚市三七市镇相岙村(30°1′N,121°22′E), 西距余姚 24 km, 东南距宁波 23 km, 向东距海岸30~40 km, 西南7 km是著名的河姆渡遗址(图1)。田螺山遗址坐落在慈南山地南麓一个坐北朝南的小盆地, 南临姚江谷地, 面积超过 3万 m2,现代地面海拔2.3 m, 埋深1~3 m, 周围被多个低矮的小山丘环抱。其所在区域属亚热带季风海洋性气候区, 年平均气温 16.2 ℃, 日照 2061 h, 无霜期227 d, 降水量 1361 mm, 雨热同期, 温暖湿润, 自然条件优越。

图1 田螺山遗址区域地貌图和采样剖面示意图Fig.1 Geomorphologic map of the area around Tianluoshan Site showing the sampling profile

浙江文物考古研究所等单位自 2004年至 2008年对田螺山遗址开展了 4次考古发掘, 揭露总面积1000 m2, 文化堆积平均厚度在220 cm左右, 其中农耕遗迹发掘点T705探方的地层堆积情况如下: 第1层, 表土层, 现代水稻田, 灰色粉沙质黏土, 厚20 cm左右; 第2层, 灰黄色粉沙质黏土, 厚约25 cm, 有少量印纹陶、原始瓷片出土; 第3层, 灰黄色粉沙土,厚约35 cm; 第4层, 深褐色黏土泥炭层, 可见大量黄褐色的以芦苇为代表的植物茎、叶等残体, 厚 15 cm 左右; 第 5层, 褐色黏质壤土, 略含植物残体,厚25 cm; 第6层, 灰色黏土, 含微量植物残体, 厚约15 cm; 第7层, 灰褐色黏质壤土, 含较多植物茎杆和叶片等残体, 厚约45 cm, 见有少量河渡文化晚期陶片, 在T703和T803探方的同地层下面发现了中间略弧凸隆起的条状土层, 高20~30 cm, 宽40 cm左右, 似属田埂的遗迹; 第9层, 水相沉积层, 纯净青灰色黏土, 厚35 cm; 第10层, 与第6层相似, 灰色黏土, 含一些植物茎、叶等残体, 厚度超过50 cm;第11层, 褐灰色似泥炭堆积, 含较多以芦苇为代表的茎、叶等植物残体等有机质遗物, 厚5~15 cm左右; 第12层, 深灰褐色黏质壤土, 与第7层相似, 厚约25 cm, 含有少量河姆渡文化早期陶片, 出土2件木耒和 1把小木刀; 第 13层, 水相沉积, 纯净青灰色粉沙层。

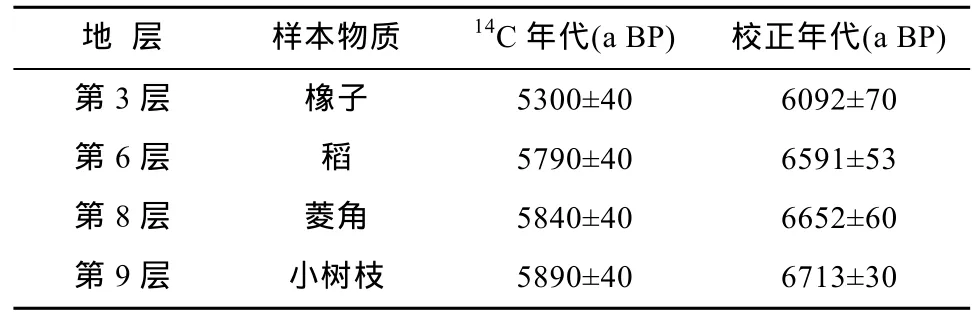

关于田螺山遗址剖面已有多个年代数据发表,本文采用文献[18]的14C测年数据(表1, 其中的地层编号来自保护棚内村落发掘区的探方)。

而本项研究采样点位于 2010年古稻田发掘区三区YTT401的探方南壁剖面(图1, 表2), 由于耕作层剖面受到先民耕作劳动的扰动, 无法保证沉积物准确对应于年代, 不能连续紧密采样, 只能对于泥炭层, 良渚时期、河姆渡时期之后、河姆渡晚期的耕作层和非耕作层共采集样品5个。

1.2 方 法

1.2.1 样品前处理

将所有样品进行冷冻干燥处理, 研磨至 100~200目, 首先进行总有机碳测定和热解分析(Rock-Eval)。其次称取适量样品用三氯甲烷/甲醇(体积比7∶3)索氏抽提72 h左右以提取可溶有机质。抽提物用石油醚沉淀法去除沥青质, 氧化铝/硅胶柱层析进行族组分分离, 分别用石油醚、苯和乙醇冲脱饱和烃、芳烃和非烃组分[19], 饱和烃和芳香烃组分进行气相色谱-质谱分析。

1.2.2 气相色谱-质谱分析

采用Agilent 6890-5975气相色谱-质谱仪, DB-1M石英弹性毛细柱(60 m×0.32 mm×0.25 μm), 氦气为载气(1 mL/min, 恒流模式), 进样口温度280 ℃, GC与MS接口温度280 ℃, 电子轰击离子源, 70 eV, 全扫描方式, 扫描质量数 50~550。化合的鉴定依据保留时间和文献完成。

饱和烃色谱升温程序: 初温70 ℃, 保留2 min,以 3 ℃/min的速率升温至 210 ℃, 再以 2 ℃/min的速率升温到终温300 ℃, 保留30 min。

芳香烃的色谱升温程序: 初温 80 ℃, 保留1 min, 以3 ℃/min的速率升温至终温290 ℃, 保留30 min。

表1 田螺山遗址14C年代测定[18]Table 1 14C dating data of Tianluoshan Site[18]

表2 沉积有机质相关参数Table 2 Analysis data of sedimentary organic matter

2 结果与讨论

2.1 古土壤有机质总体特征

从考古出土的动植物遗存包括菱角(深水性)、芡实(较浅水域)和大量的鱼类, 可见浅水湿地环境是整个田螺山农业环境的重点, 先民耕作的稻田主要是属于浅水湿地的沼泽类型稻田。尽管目前的考古发掘还没有揭示非常清晰的水田系统, 但清理湿地、改造地形, 以获得更一致的水位, 便于种植和排水收割等活动, 这样的人工干预行为为田螺山遗址出土的植物考古学数据所证实, 比如出现更多一年生的植物种类, 这与从多年生普野转变到人工干预下的一年生栽培稻的小环境是相匹配的, 而其他一些宿根性多年生的莎草类植物在人工干预的湿地中也是易于生长的类型[20]。

土壤有机碳含量和组成不仅表明土壤有机质的生产力水平, 而且能够说明营养元素N、P等的可利用状态, 同时还影响着土壤的物理特性, 是反映土壤质量或土壤健康的一个重要指标, 直接影响土壤肥力和生物的生长[21]。由表 2可见, 泥炭层的总有机碳含量明显高于之前的耕作层, 耕作层的有机碳含量均又高于非耕作层, 指示出该地区水稻田废弃后生物生产率的增长, 腐烂后形成泥炭导致土壤有机碳含量急剧升高。耕作层由于人工干预杂草生长以及水稻成片规模生长, 使得其有机碳含量较非耕作层有所上升。土壤总有机碳同位素值介于–27‰~–29‰之间, 指示沉积环境以C3生物为主。

2.2 古土壤有机质分子地球化学特征及其指示意义

考古文化层土壤有机质的组成和含量不仅能反映当时的古环境状况, 而且记录了人类活动特征。沉积有机质中正构烷烃的分布特征通常能定性指示生源输入特征, 如高碳数正构烷烃呈强烈奇偶优势指示陆生高等植物输入特征, 而 nC15、nC17或 nC19优势指示藻类等低等水生生物的输入特征[22]。由图2a所示, 田螺山遗址古水稻土正构烷烃碳数分布范围介于nC15~nC33之间, 属于后峰型, 在nC23以上具有明显的奇偶优势, 而来源于低等生物如菌类或藻类的短链正构烷烃(< C20), 无明显奇偶优势。表明古水稻田既有低等细菌及藻类生物的输入又有陆生高等植物的输入。高碳数的正构烷烃的优势分布揭示古水稻土有机质以高等陆生植物输入为主。现代水稻秸秆焚烧实验残留物的正构烷烃分布范围为nC15~nC35, 以高碳数为主, 且无明显奇偶优势, 低碳数含量较低[23]。在碳数分布及其相对含量上与本研究古水稻土有机质具有相似性。现代水稻秸秆焚烧实验产物中正构烷烃奇偶优势消失可能与有机质经历高温改造有关。

沉积有机质的萜类化合物以五环三萜类为主,强度远远大于低环萜类化合物, 低环萜以二萜类化合物为主, 含微量的三萜类化合物。古水稻土的耕作层与非耕作层有明显的差异, 耕作层的二萜类化合物含量明显高于非耕作层和泥炭层, 根据鉴定结果, 这些化合物主要是C19、C21树脂二萜类, 其中检出有 α-扁枝烷和四氢芮木泪柏烯(图 2b)。以往的一些研究认为树脂是某些二环、三环倍半萜和二萜烷的来源, 通常这些化合物在针叶类植物(裸子植物)树脂中含量最高[24]。然而, 这类化合物并不仅局限于裸子植物, 越来越多的研究发现与其相关的前驱物在整个植物王国都有分布, 也有可能属于微生物成因。例如阿萨巴斯卡(Athabasca)油砂中检出的半日花烷是一个系列的C15~C24二环烷烃, 就可能属于微生物成因[25]。目前国内外有关水稻秸秆腐烂后形成的生物标志物研究尚未见于报道, 这些化合物的前驱物是否来源于稻秸秆仍需进一步研究。

芳香烃类化合物不仅能提供有机质生源信息,而且对于有机质的次生改造有良好的指示效应[26–27],如多环芳烃(PAHs)中菲(Phe)、蒽(Ant)、荧蒽(Fla)和苯并蒽(BaA)等化合物能很好地指示燃烧来源[28]。Almendros et al.[29]的研究表明, 土壤火烧后长链烷烃转化为短链烷烃, 后者(< C20)占绝对优势。但是,本研究实验结果显示土壤有机质中还是以高碳数烷烃为主, 低碳数烷烃相对含量很低, 说明古水稻田并未受到“火”的侵扰。另一个方面, 前人研究揭示稻秸秆的焚烧释放的 PAHs主要以低环化合物为主,萘和菲含量最为丰富, 而高环的PAHs含量较低[30]。而本实验的芳香烃分布特征以高环数为主(图 2c),其中苝的含量较高, 而低环萘、菲系列化合物的含量非常低, 几乎检测不出, 更没有检测到明显燃烧来源的苯并芘、苯并荧蒽等多环芳香烃化合物, 代之以检出的主要是一些来源于陆生植物的芳构化三萜。与相邻泥炭层的比较揭示, 泥炭层中陆源芳构化萜类的分布远较水稻土中复杂多样, 说明先民耕作过程中可能采用了初步的除草行为。生物的相对单一性可能是造成泥炭层和耕作层有机质中多环芳烃差异的主要原因, 因为两者均在同一成熟度水平。这一认识与植物遗存的研究结果相吻合, 但是否已经采取了火烧的形式来增加土壤肥力不得而知,需要进一步的实验验证。

2.3 田螺山遗址稻田废弃的原因初探

人类社会兴衰波动的发展, 除了其自身的内在机制, 自然环境也是不可忽视的重要原因, 自然环境的变化对文化发展起促进或制约作用。宁绍平原自然环境条件优越, 气候适宜, 野生动植物资源丰富, 灿烂的河姆渡文化, 特别是田螺山古村落就是在这样优越的自然环境下孕育并繁荣发展起来的,但是它由盛转衰并最终消亡的原因仍然存在很大争议。前人通过对田螺山遗址剖面的矿物分析恢复古盐度[18], 农耕遗迹的硅藻、种子分析认为河姆渡文化之前、之中、之后均出现相对海面较高的时期, 对文化产生了一定的冲击和影响, 同时对先民的稻作生产有较大影响[13]。

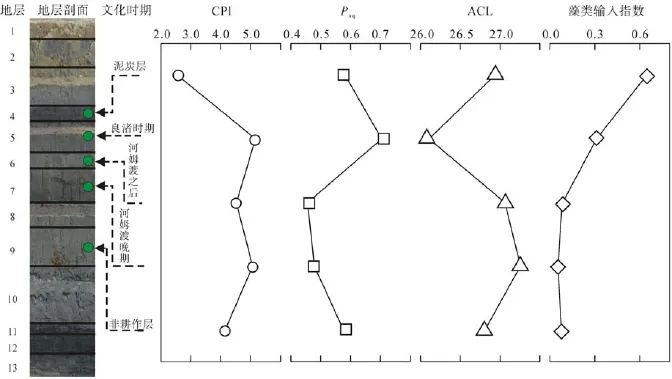

本研究通过对田螺山遗址古水稻田剖面的沉积有机质地球化学指数对比计算, 认为后期稻田废弃与水体加深有密切关系。研究揭示, 浸水植物和浮游植物的正构烷烃分布主要以nC21、nC23或nC25为主[31], 而非挺水水生植物输入指数(Paq)表征的就是淡水中浸水植物和浮游植物对沉积有机质贡献的大小。平均链长ACL表征中等链长的正构烷烃中nC23和nC25两者的变化, 其值越小, 表明nC23和nC25在沉积有机质的正构烷烃中比例越大, 反之则表明减小[32]。本文研究的沉积有机质中, 中等链长的正构烷烃以nC23和nC25为主(图2), 平均链长ACL值越小, 对应非挺水水生植物输入指数Paq值越大, 两者具有很好的一致性(图 3), 说明可以运用 Paq值来指示浸水植物和浮游植物对沉积有机质的贡献大小。为了表征藻类输入相对陆源高等植物的贡献, 建立藻类输入指数 3C19/(C27+C29+C31), 该指数值越大,说明藻类对整个沉积有机质的贡献越大。图3显示,随着时间的推移这些指数值都发生了明显的变化,进一步而言, 浸水植物、浮游植物和藻类在气候湿润时期, 由于降雨频繁, 沼泽扩张, 水体加深, 浸水植物、浮游植物和藻类生产力高, 沉积有机质对应的 Paq值和藻类输入指数变大, 而且代表陆源有机质输入贡献大小的碳优势指数(CPI)显著变小(图3)。尤其以良渚时期的水稻土变化最为显著, 这可能与4000 a BP前后的气候突变事件有密切的关系, 尽管这一时期的冷干-暖湿交替等气候问题仍处于争论之中, 但这一时期于浙江省许多新石器时代遗址的野外考古发现土壤剖面中均有一层较厚的淤泥层,目前主流观点怀疑其为洪水沉积物, 而田螺山遗址的海拔较低, 靠近河流浅湾, 也发现了淤泥层。因此,有可能田螺山古稻田废弃及文化的衰落的原因与气候变化有关, 特别是水文环境变化紧密相连。

图3 碳优势指数、非挺水水生植物输入指数Paq、平均链长度ACL和藻类输入指数Fig.3 Carbon preference index, non-emergent aquatic plant input index, average chain length and algae input index

3 结 论

(1) 根据遗址文化层中发现的水生植物孢粉,以及野生动物遗骨所指示的湖沼地带生活的鸟、鱼和龟鳖动物数量较多等现象, 推测田螺山先民仍处于沼泽农业发展阶段。泥炭层的TOC含量明显高于耕作层, 有机质组成所反映的生物先质也远较耕作层复杂, 较好地指示了水稻田废弃后植物大量生长,腐烂形成泥炭导致有机质含量升高。

(2) 水稻土有机质中正构烷烃分布特征反映有机质主要来源于陆生高等植物, 水生藻类相对贡献较少, 同时, 泥炭层的陆源芳构化三萜类化合物较耕作层明显丰富、复杂, 反映两者在生态面貌上的差异性, 可能揭示了先民在耕作过程中的除草行为。

(3) 非挺水水生植物输入指数、平均链长度和藻类输入指数显示, 从河姆渡晚期至良渚晚期, 田螺山先民耕作区域土壤有机质所反映的藻类等水生生物输入增加, 是一个水体逐渐加深的过程, 生活区周边湖沼水体的加深可能是古水稻田废弃的直接原因, 甚至有可能是导致整个遗址衰落的原因。

感谢审稿者提出的意见和建议, 提高了文章的质量。

:

[1] 浙江省文物管理委员会, 浙江省博物馆. 河姆渡遗址第一期发掘报告[J]. 考古学报, 1978 (1): 39–94.The CPAM of Zhejiang Province, Zhejiang Provincial Museum. First Season’s excavation report of Hemudu Site [J].Acta Archaeol Sinica, 1978 (1): 39–94 (in Chinese with English abstract).

[2] 王海明. 河姆渡遗址与河姆渡文化[J]. 东南文化, 2000 (7):16–23.Wang Hai-ming. Hemudu Site and Hemudu Culture [J].Southeast Cult, 2000 (7): 16–23 (in Chinese with English abstract).

[3] 俞为洁. 杭州湾地区新石器时代农业概述[J]. 古今农业,1993 (1): 8–16.Yu Wei-jie. Agricultrue in both banks of Hangzhou Bay in Neolithic Age [J]. Anc Mod Agr, 1993 (1): 8–16 (in Chinese).

[4] 劳伯敏. 河姆渡干栏式建筑遗迹初探[J]. 南方文物, 1995(1): 50–57.Lao Bo-min. Study of stilt houses relics in Hemudu Site [J]. S Herit, 1995 (1): 50–57 (in Chinese).

[5] 黄渭金. 试论河姆渡史前先民与自然环境的关系[J]. 华夏考古, 2002 (1): 28–32.Huang Wei-jin. On the relationship of the prehistoric Hemudu people with natural environments [J]. Huxia Archaeol, 2002(1): 28–32 (in Chinese with English abstract).

[6] 江大勇, 王新平, 郝维城. 浙江中全新世古气候古环境变化与河姆渡古人类[J]. 北京大学学报(自然科学版), 1999,35(2): 114–119.Jiang Da-yong, Wang Xin-ping, Hao Wei-cheng. Mid-Holocene paleoclimatic-paleoenvironmental changes in Zhejiang Province and Hemudu Ancients [J]. Acta Sci Nat Univ Pekinensis, 1999,35(2): 248–253 (in Chinese with English abstract).

[7] Fuller D Q, Qin Ling, Zheng Yunfei, Zhao Zhijun, Chen Xugao, Leo A H, Sun Guo-ping. The domestication process and domestication rate in rice: Spikelet bases from the Lower Yangtze [J]. Science, 2009, 323(5921): 1607–1610.

[8] 蔡保全. 杭州湾两岸新石器时代文化与环境[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2001 (3): 126–133.Cai Bao-quan. Culture and environment in both banks of Hangzhou Bay in Neolithic Age [J]. J Xiamen Univ (Art Social Sci),2001 (3): 126–133 (in Chinese with English abstract).

[9] 王宁远. 宁波慈城小东门遗址发掘简报[J]. 东南文化, 2002(9): 17–30.Wang Ning-yuan. Brief report of the excavation on Xiaodongmen Site, Cicheng Country, Ningbo City [J].Southeast Cult, 2002 (9): 17–30 (in Chinese with English abstract).

[10] 蒋乐平. 浙江浦江县上山遗址发掘简报[J]. 考古, 2007 (9):7–18.Jiang Le-ping. Excavative report on Shangshan Site in Pujiang,Zhejiang Province [J]. Archaeology, 2007 (9): 7–18 (in Chinese).

[11] 王海明, 蔡保全, 钟礼强. 浙江余姚市鲻山遗址发掘简报[J].考古, 2001 (10): 14–25.Wang Hai-ming, Cai Bao-quan, Zhong Li-qiang. Brief report of the excavation on Zishan Site in Yuyao City, Zhejiang Province [J]. Archaeology, 2001 (10): 14–25 (in Chinese).

[12] 苏州博物馆, 昆山市文物管理所. 江苏昆山市绰墩遗址发掘报告[J]. 东南文化, 2000 (1): 40–55.Suzhou Museum, Administrative Institute of Cuiturai Reiics in Kunshan. Excavative report on Chuodun Site in Kunshan,Jiangsu Province [J]. Southeast Cult, 2000 (1): 40–55 (in Chinese with English abstract).

[13] Zheng Yunfei, Sun Guoping, Chen Xugao. Response of rice cultivation to fluctuating sea level during the Mid-Holocene [J].Chinese Sci Bull, 2012, 57(4): 370–378.

[14] Zong Y, Chen Z, Innes J B, Chen C, Wang Z, Wang H. Fire and flood management of coastal swamp enabled first rice paddy cultivation in east China [J]. Nature, 2007, 449(7161):459–462.

[15] 曹志洪. 中国史前灌溉稻田和古水稻土研究进展[J]. 土壤学报, 2008, 45(5): 784–791.Cao Zhi-hong. Study of prehistoric irrigated paddys and ancient paddy soils in China [J]. Acta Pedol Sinica, 2008, 45(5):784–791 (in Chinese with English abstract).

[16] 李久海, 董元华, 曹志洪, 王辉, 安琼, 胡正义, 杨林章, 林先贵, 尹睿. 古水稻土中多环芳烃的分布特征及其来源判定[J].环境科学. 2006, 27(6): 1235–1239.Li Jiu-hai, Dong Yuan-hua, Cao Zhi-hong, Wang Hui, An Qiong, Hu Zheng-yi, Yang Lin-zhang, Lin Xian-gui, Yin Rui.Distribution characteristics and sources identification of PAHs in ancient paddy soil [J]. Environ Sci, 2006, 27(6):1235–1239 (in Chinese with English abstract).

[17] 浙江省文物考古研究所, 余姚市文物保护管理所, 河姆渡遗址博物馆. 浙江余姚田螺山新石器时代遗址2004年发掘简报[J]. 文物, 2007 (11): 4–24.Zhejiang Province Institute of Relics Archaeology, Yuyao Municipal Office of the Preservation of Cultural Relics, Hemudu Site Museum. Brief report of the excavation ou a Neolithic Site at Tianluoshan hill in Yuyao City, Zhejiang [J].Cult Relic, 2007 (11): 4–24 (in Chinese).

[18] 李明霖, 莫多闻, 孙国平, 周昆叔, 毛龙江. 浙江田螺山遗址古盐度及其环境背景同河姆渡文化演化的关系[J]. 地理学报, 2009, 64(7): 807–816.Li Ming-lin, Mo Duo-wen, Sun Guo-ping, Zhou Kun-shu,Mao Long-jiang. Paleosalinity in Tianluoshan Site and the relation between Hemudu Culture and its environmental background [J]. Acta Geogr Sinica, 2009, 64(7): 807–816 (in Chinese with English abstract).

[19] 徐世平, 孙永革. 一种适用于沉积有机质族组分分离的微型柱色谱法[J]. 地球化学, 2006, 35(6): 681–688.Xu Shi-ping, Sun Yong-ge. Micro-column chromatography for the separation of compound-grouped fractions of sedimentary organic matter [J]. Geochimica, 2006, 35(6): 681–688 (in Chinese with English abstract).

[20] 北京大学中国考古学研究中心, 浙江省文物考古研究所.田螺山遗址自然遗存综合研究[G]. 北京: 文物出版社,2011: 47–107.Center for the Study of Chinese Archaeology, Peking University,Zhejiang Province Institute of Relics Archaeology. Integrated Studies on the Natural Remains from Tianluoshan Site [G]. Beijing: Cultural Relics Press, 2011: 47–107 (in Chinese).

[21] 苏永中, 赵哈林. 土壤有机碳储量、影响因素及其环境效应的研究进展[J]. 中国沙漠, 2002, 22(3): 220–228.Su Yong-zhong, Zhao Ha-lin. Advances in researches on soil organic carbon storages, affecting factors and its environmental effects [J]. J Desert Res, 2002, 22(3): 220–228 (in Chinese with English abstract).

[22] Peters K E, Walters C C, Moldowan J M. The Biomarker Guider [M]. 2nd ed. Beijing: Petroleum Industry Press, 2011:18–30.

[23] Niggemann C M, Zhang Jin, Cao Zhi-hong, Schwark L.Composition of aliphatic hydrocarbons in prehistoric rice paddy soils in China [C]//Dieckmann V. The 25thInternational Meeting on Organic Geochemistry (Book of Abstract). Interlaken (Switzerland): the European Association of Organic Geochemists, 2011: 277.

[24] Snowdon L, Davies G R, Beauvilain J C. Debolt Formation oil-source systems: 2. Authigenic petroleum source potential [J].Bull Can Pet Geol, 1998, 46(2): 276–287.

[25] Dimmler A, Cyr T D, Strausz O P. Identification of bicyclic terpenoid hydrocarbons in the saturate fraction of Athabasca oil sand bitumen [J]. Org Geochem, 1984, 7(3/4): 231–238.

[26] Khalili N R, Scheff P A, Holsen T M. Pah source fingerprints for coke ovens, diesel and gasoline-engines, highway tunnels,and wood combustion emissions [J]. Atmos Environ, 1995,29(4): 533–542.

[27] Yunker M B, Macdonald R W, Vingarzan R, Mitchell R H,Goyette D, Sylvestre S. PAHs in the Fraser River basin: A critical appraisal of PAH ratios as indicators of PAH source and composition [J]. Org Geochem, 2002, 33(4): 489–515.

[28] Venkatesan M I, Dahl J. Organic geochemical evidence for global fires at the cretaceous tertiary boundary [J]. Nature,1989, 338(6210): 57–60.

[29] Almendros G, Martín F, González-Vila F J. Effects of fire on humic and lipid fractions in a dystric xerochrept in Spain [J].Geoderma. 1988, 42(2): 115–127.

[30] Kakareka S V, Kukharchyk T I. PAH emission from the open burning of agricultural debris [J]. Sci Total Environ, 2003,308(1–3): 257–261.

[31] Ficken K J, Li B, Swain D L, Eglinton G. An n-alkane proxy for the sedimentary input of submerged/floating freshwater aquatic macrophytes [J]. Org Geochem, 2000, 31(7/8): 745– 749.

[32] Zhang Zhaohui, Zhao Meixun, Yang Xiangdong, Wang Sumin, Jiang Xuezhong, Oldfield F, Eglinton G. A hydrocarbon biomarker record for the last 40 kyr of plant input to Lake Heqing, southwestern China [J]. Org Geochem, 2004, 35(5):595–613.