探究牛顿第二定律实验的改进策略

朱兆锋 江如瑞

(凤台县第一中学 安徽 淮南 232101)

人教版高中《物理·必修1》第四章第二节“探究牛顿第二定律”中,探究匀加速运动物体的加速度与合外力的关系及加速度与质量的关系,实验设计存在的缺陷使得学生在实验中很难得到理想的数据.通过对实验方案进行改进,可以消除原实验的缺陷,使得数据更精确,实验目的得以实现.

1 原实验设计存在的缺陷

1.1 原实验设计思路

绕过长木板的定滑轮,用绳将钩码与小车相连,通过钩码拉小车加速运动.此时,要先将木板没有滑轮的一端稍微抬起,利用小车自身重力的下滑分力平衡小车受到的阻力,这个平衡过程需要反复操作,才能真正达到严格意义上的平衡.

实验过程中还要保证钩码的质量远小于小车的质量,这样就可以用钩码的重力代替小车的合外力,从而使得对小车所受合外力的测量转变成对钩码重力的测量.但是这种设计使得学生难以控制钩码的质量,还没有进行几组实验呢,实验过程就不满足条件了,学生继续做下去,就可能得到如图1和图2所示的实验图像.

图1

图2

1.2 原因分析

出现以上问题的原因在于,用钩码的重力代替小车的合外力.设m是钩码的质量,M是小车的质量,T是绳子的拉力,a是小车的加速度,对于小车有

对于钩码有

由式(1)、(2)可得

由式(3)可知,假定小车的质量是200g,在只用两个钩码拉小车做加速运动时,实际拉力只有钩码重力的即使钩码是300g,实际的拉力也只有钩码重力的这样的误差很难让学生得到a∝F的关系.

2 实验的改进策略

为了解决上述问题,我们尝试用以下方案进行实验,可以从根本上解决课本实验误差大的缺陷,能够得到很好的实验效果.

2.1 实验设计思路

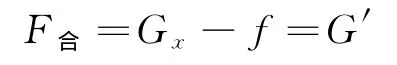

(1)如图3将斜面上的物体通过细绳绕过光滑定滑轮与钩码相连,若木板倾角调节合适,斜面上的物体可以拖着悬挂的钩码沿斜面匀速下滑,设Gx,f,T,G′分别是物体重力的下滑分力、阻力、绳子的拉力、钩码的重力,此时,对于物体有

对于钩码有

由式(4)、(5)得

图3 实验装置图

此时把绳从物体上去掉,让物体沿斜面匀加速下滑,物体的受力只是少了绳子的拉力,合力由自身重力的下滑分力和阻力构成,即

故测出物体匀速运动时钩码的重力就测出了物体加速下滑所受的合外力,而且没有近似.

要想改变合外力只需改变钩码的个数,重新调节斜面倾角使得整体匀速下滑,那么去掉细绳后,物体加速下滑时受到的合外力仍然是钩码的重力.

(2)去掉细线后,让物体从最高点由静止开始加速下滑,通过一段距离L后,测出其通过光电门的时间t及挡光片的宽度d,则物体通过光电门时有

物体加速下滑距离L的过程有

由式(6)、(7)可得

又因为d和L是常量,所以可以把对加速度a的测量转换成对物体通过光电门所用时间t的测量.

2.2 实验的实施

(1)实验器材

一端带有定滑轮的气垫导轨,数字计时器,光电门2个,滑块(配d=10cm宽的挡光片)1个.

(2)实验过程

第1步:组装

如图3,将左面一个光电门固定在适当的位置(当滑块停在斜面最高点时,光电门距挡光片的距离L=50cm),右面一个光电门要距导轨的右端尽可能远(挡光片能够通过).

第2步:保持滑块质量不变(m=200g),探究滑块加速度与其所受合外力的关系

1)用细线将滑块与一个钩码相连,细线绕过定滑轮,调节气垫导轨有定滑轮一端的高度,使得滑块能够在气垫导轨上匀速下滑(通过两个光电门的时间相等,即为匀速).

2)去掉细线,让滑块沿斜面加速下滑,记录通过左面光电门的时间t,及钩码的重力.

3)换用2,3,4,5,…个钩码,重复实验,并将每组测得的重力和时间填到表1中.

表1 探究a-F关系实验数据

第3步:保持滑块所受的合外力不变,探究其加速度与质量的关系

1)用细线将滑块与一个钩码相连,细线绕过定滑轮,调节气垫导轨有定滑轮一端的高度,使得滑块能够在气垫导轨上匀速下滑(通过两个光电门的时间相等,即为匀速).

2)去掉细线,让滑块加速下滑,记录其质量m及通过左面光电门的时间t.

3)改变滑块的质量,重复实验,测6组数据,并将每组测得的质量和时间填入表2中.

第4步:数据分析

1)根据表1中的数据,以加速度为纵坐标,力为横坐标在坐标系中描点作图.

2)根据表2中的数据,以加速度为纵坐标,质量的倒数为横坐标在坐标系中描点作图.

3)得到如图4,5所示的图像.

图4

图5

3 结论

采用原实验方案时,可以通过用小车与钩码的总质量(M+m)作为计算加速度的质量,这种算法也可以得出加速的精确值.但是这种方法对于没有学过牛顿第二定律,而需要通过实验探究牛顿第二定律的学生来说,受力与运动物体的对应关系不明确,很难实现实验的本来目的.我们的改进方案,不仅使实验结果更精确,同时又简化了实验过程,并且在力与运动物体的对应关系上,更加明确,更能实现这次探究的目的.