一个有意义的追问:理想的导学案是什么样的*

●朱卫平 冯翠典

一个有意义的追问:理想的导学案是什么样的*

●朱卫平 冯翠典

导学案的编制及其使用的实践已在我国中小学蔚然成风。但导学案的相关实践也面临着严峻的困境和质疑。在这种背景下,讨论理想的导学案应是什么样的意义重大。导学案核心的要素应包括清晰具体的学习目标,与学习目标相匹配的学习评价设计和学习活动设计。此外,还应树立的核心信念包括:教学-评价-学习一体化、学习目标陈述结果化、学习评价方法多元化。

导学案;学习目标;学习评价;学习活动

近年,如何编制导学案以及如何在导学案引导下实施新的课堂教学改革的探索在我国中小学蔚然成风,但现在,导学案的相关实践面临着严峻的困境和质疑。在这种背景下,非常有意义的一个话题是讨论理想的导学案是什么样的。

一、导学案的兴起及其现实困境

首先应该看到,导学案的兴起有其深刻的背景。它是新课程改革持续进展过程中、新课程改革的理念不断从倡导走向实务的过程中,以一线教师为主体的教育工作者在课堂教学的实践场域中为实质性地转变教师角色、教学方式、学习方式和评价方式而产生的新探索。

本文拟先搁置某个学校或某个人提出的导学案是什么样的问题,因为,任何既成的样式都不可避免地存在缺点。本文拟从另一个视角来讨论,先来看导学案的价值追求是什么,面临的现实困境是什么,然后尝试提出理想的导学案的基本框架和基本要求。只有明确了理想的状态是什么样的,才会更好地去改造和面对实践场景中出现的问题。

对于导学案的价值追求,一个基本认同是:其本身不是根本目的,而是体现在以之为抓手,对传统“以教为中心”的课堂教学模式的改变。比如,林允修提出,以“导学案”为指引,更为重要地是构建了“先学后教、以学定教”的教学模式[1],范永丽提出,“生本学案”为依托下的新型课堂教学模式,致力于学生学习方式的变化[2]。吴永军教授也指出,“导学案”在一定程度上改变了“学”与“教”之间的关系,是自主课堂建构的一种尝试[3]。

这样的价值追求应该说是理性的、是应该得到认同的。但问题是,由于一些操作层面的基本理念和基本路径没有得到统一和认同,导学案在编制和使用过程中迅速出现比较严重的异化,使其本身陷入了较为艰难的困境,更谈不上以之为手段达成怎样的目的。其主要的问题及异化表现在:第一,探究、合作和问题驱动等必要的课堂活动,被“放羊式”的学生自我辨析题和巩固题所取代;第二,滥用“先学后教、当堂训练”,新知被“速成”,新授课变成复习巩固课;第三,“导学案”变成贯穿课堂始终的当堂检测和层层加大难度的系列练习;第四,“导学案”替代教科书,教科书资源被搁置。[4]总起来说,许多学校的“导学案”成了“练习卷”,学生的学习几乎就是课前“做习题”,课中交流“做题结果”,课后“再做习题”进行巩固,以及预习下一个“导学案”上的习题[5]。另外,在一些基本问题上不能形成共识,导学案的存在也面临着最根本的质疑,比如,有研究指出:“学案”概念还没有可靠和稳定的内涵,不足以作为一个有效概念[6]。当然,还有很多其它的质疑和观点,比如,从新的理论视角看待导学案的一些问题[7],这里不一一讨论。

二、理想的导学案的基本要素

导学案在不同学校的实施中有很多具体的模式出现,但我们认为,不管什么学科、什么学段,导学案应该具备一些基本的要素,这包括清晰具体的学习目标、与目标相匹配的学习评价以及与目标相匹配的学习活动。

(一)清晰具体的学习目标

导学案提供给学生,不应该仅仅是习题的操练,而应该是一种引导学生学习的路线图,是学生学习活动的安排表。但首先应告诉学生准确的目标在哪里,即应提供清晰具体的学习目标。学习目标这个要素在传统教案设计中也是有的。但传统教案设计中,因为教案并不直接提供给学生或由于教师的习惯思维,教师常常把目标写的不太清晰具体,表现在:第一,目标制定比较随意,可能只是源于教师经验或教学参考书;第二,只提供学习内容,没有制定清晰的学生表现;第三,知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个方面分开来写;第四,写一些不能当堂看到或者不能进行评价的目标。如果需把学习目标提供给学生,就必须清晰地告诉学生需要习得的学习结果是什么。必须树立这样一种观念:学习目标就是学生通过学习过程达到的学习结果[8];学习目标描述了学习者学习后的某种变化。

下面进一步阐述学习目标指向学习成果的具体含义。传统上,教师首先会认为教学目标和学习目标不同,教学目标是需要教师完成的,学习目标是需要学生完成的。通常,教师只关注教学目标的制定,并把教学目标陈述为教师实施的某个行为,比如:“给学生讲解长方形的面积公式。”显然,这个陈述虽然表明了教学活动是什么,但没能说明期望的学习成果是什么,也没有明确指出评价方式是什么。似乎教师讲解完成,教学目标也就达到了,这种逻辑很明显站不住脚。如何更好地陈述学习目标呢?首先应该树立教学目标和学习目标同一的观念,教学目标就是学习目标,学生应该达到的目标就是教师应着力帮助其达到的目标。其次,学习目标陈述成期望学生在教学后能够做什么,即学习目标应指向并陈述成学习的成果。比如,当讲解完长方形面积公式后,我们可能会希望学生能自己说出长方形的面积公式的推导过程,能使用长方形的面积公式进行计算。这便是陈述成学习结果的学习目标。

在树立学习目标就是学习结果的观念之后,还应反思如下问题:第一,学习结果制定的根本依据是什么?这个问题不作更多的讨论,只是提供一个基本的导向:学习目标的制定应首先依据各学科的课程标准,课程标准从原则上规定了“应该教什么”以及“应该教到什么程度”等基本问题,是确定学习目标最重要的依据。然后再依据可使用的教学内容。对教学内容的理解应有重要的变化:教材不是唯一的圣经,应有课程资源意识,教师应对教学内容做出鉴别、整合、重新设计等专业操作,并据此制定相应的教学目标。最后,学生的情况也是制定学习目标的核心依据。学习目标是需要学生在一定的学习经验后所能展现的能知能做,而这些能知能做是和学生的具体情况直接相关的。

第二,学习目标是否足够清晰具体,可以作为评价学生学习的标准?关于如何陈述出清晰具体的学习结果,我们主张采用影响广泛的“行为目标法”。罗伯特·马杰(Robert Mager)提出的行为目标有三个部分:学生表现或学生将实际做什么,在何种条件下评价这种行为或这种行为将如何识别,以及认可的行为标准是什么。表1提供了马杰的行为目标系统[9]。

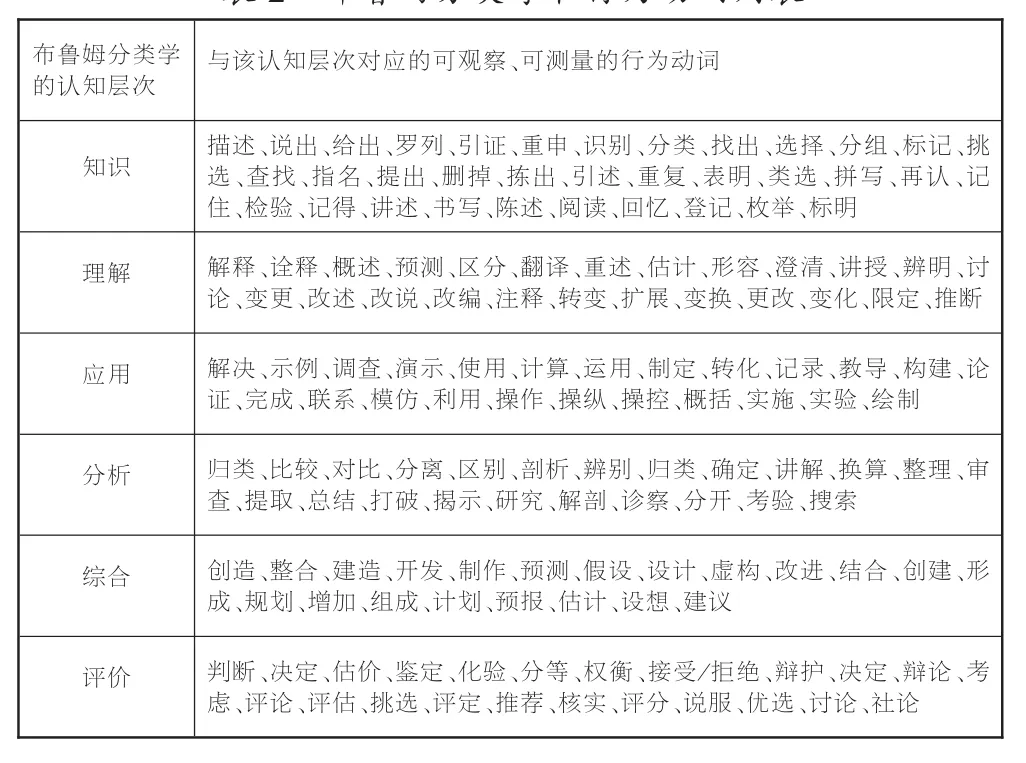

马杰的行为目标法经过发展成为广为使用的ABCD法,ABCD法是指学习目标陈述中应该包括:A:主体(Audience),目标陈述句的主语或逻辑主语是学生。B:行为(Behavior),期望学生展现的行为表现。C:条件(Condition),学生行为表现赖以发生的重要条件。D:程度(Degree),学生的行为可以接受的准则。在具体陈述中,很多目标会省略“主体”“条件”或“程度”。省略“主体”是因为学习目标的逻辑主语都是学生,省略“条件”是因为条件是明显的或既定的;而程度被省略,一般就暗含学生应在一定时间内完成所有目标或应表现100%的准确率。从而,学习目标的最重要部分就是“行为”。行为是用动词陈述的,但并不是任何的动词都可以使用。目标陈述的动词需要一些可观察、可测量的动词,比如,描述、识别、比较、分类、指出、解决等。那么,学习目标陈述中,选择指向什么思维层次的动词,这些动词是否指向可观察、可测量的行为,非常重要。布鲁姆分类学是撰写学习目标很有用的工具,它把认知目标分为六个层次:知识、理解、应用、分析、综合、评价。表2提供了对应这六个层次思维要求的可观察、可测量性的动词[10],可以直接用来设计学习目标。

表2 布鲁姆分类学和行为动词列表

这些行为动词从学生的角度看,显现了可观察的行为,而从教师的角度看,可以对学生是否达到目标进行测量。也就是说,如果学生没有做出一些可观察的行为,教师是无从知道学生是否已经达到了目标的。从而,像“理解”、“学习”、“知道”、“意识到”等动词在目标陈述中是不恰当的。下面是使用ABCD法陈述的学习目标的例子:

●在一张太阳系图谱上,学生能100%准确地标示出每个行星的位置;

●给出所有基本的立体图形——圆锥、圆柱、立方体、球体等,学生能准确地识别。

应该理解到,这样陈述的学习目标是容易进行评价的,因为学生行为发生的条件和行为可接受的准则都是清楚的。

还需要理解的是,对于学习目标需要陈述得清晰具体,需要陈述成学习结果,这是在承认了教育目标是有不同层次基础上提出的要求。这种层次不仅体现在不同目标制定者的层次不同,比如,由国家层面制定的教育目的,由学科专家制定的学科目标,由教师制定的学习目标。还体现在教师所需面对和制定的目标也是有层次的,有课时/主题目标、单元目标、学期目标、学段目标等。就较长时期的学期目标或学段目标来讲,其陈述可以使用概括性较高的术语,比如,知道、理解、应用、分析、综合、评价。但作为达到这些能力目标的阶梯或证据一一单元目标、课时/主题目标来讲,应具体陈述出学生应经历怎样的学习过程,应参与怎样的学习活动,然后,能够拿出怎样的可见的学习结果。从而,在导学案的层面上,学习目标的制定一定是具体化、可视化的。认识到了学习目标的层次性,就能明白导学案的学习目标仅限于该课时或该主题可以达成的目标,当堂不能看到或者当堂不能进行评价的目标可以选择不写。

(二)与目标相匹配的学习评价

与传统教案设计顺序不同,导学案不应该在教学活动之后再来考虑学习评价的问题,而应该是在学习目标制定之后就要考虑什么样的证据能说明学生达成了学习目标,即决定使用什么样的方法来评价学生对学习目标的达成情况。所评即所得,所有的学习目标都应该通过不同的评价方法进行检核,而这些评价方法实施的过程就是学生的学习活动开展的过程。

如果能够陈述出清晰具体的学习目标,与学习目标相匹配的学习评价的设计是简单的。因为,陈述具体的学习目标就是评价学生学习的标准,学生能不能表现出学习目标设定的证据,以及表现得怎么样的问题本质上就是评价的问题。有了学习目标作为评价的标准,只需要确定应该选用怎样的评价方法就可以了。在这种情况下,最为关键地是要树立评价方法多元化的观念,即,评价方法不仅仅只有纸笔式的测验,试题不是考核学生的万能工具,如果目标制定中需要学生“解释”“背诵”“说出”“探究”,那相应的行为本身就是评价方法。即一些对学生的观察、提问、以及对学生整体表现的行为评价都可以作为恰当的评价方法。评价方法也不仅仅限于预先准备好的正式的评价,比如,使用工作单对学生的探究表现进行评价,或者使用习题对学生进行考核,也包括发生在教学和学习过程中的随机生成的非正式评价机会。重视随机性的非正式的评价机会的原因有两个,第一,有一些学习目标不能进行预先准备好的正式评价,比如,对学生的解释的考察、学生使用的解决方法如何等等;第二,只有在学习过程中,才能够通过学生在指向学习内容的学习体验中考察学生在过程与方法、情感态度与价值观方面的表现和发展。

如果能这样理解的话,对学习目标的评价将不会仅仅局限在使用试题进行,而现在导学案一个最受诟病的误区就是导学案很多时候成了习题库,不同层次的习题成了导学案的全部内容。换句话说,我们的教师认为只有习题能够考察学生是否掌握了学习目标。如果能树立新的观念,新的实践将是顺理成章。

(三)与目标相匹配的学习活动

在制定了清晰的学习目标,并对如何进行学习目标的评价进行考虑后,接下来应考虑如何安排与学习目标相匹配的学习活动。在以上理解了学习目标即等于评价目标,评价活动的实施过程即是学生的学习活动展开,对学生学习活动的安排也是好理解的。主要就是对第二步确定的正式的评价,无论是表现性评价还是纸笔型测试,做出具体的材料支持,以及按照教师的教学设计进行学习活动顺序和时间的安排。这些评价方法的展开就是学习活动本身。

另外,很重要的是,因为承认了正式评价和非正式评价的同等地位,教师还应准备对学生做出相应的观察、提问以及反馈,这样,不仅在教学方式上需要做出改变,还需要在教学时间上给出保证。

对以上学习目标、学习评价、学习活动这些问题的讨论能形成共识并愿意不断探索,真正的课堂教学的改观一定会发生。

三、理想导学案的基本信念

在陈述完导学案最基本的要素之后,还需讨论,真正地做出改变,还应树立怎么样的基本信念。或许,这些基本信念的缺失才是导学案在实践中有诸多困境的根本原因。这些最基本的信念包括:教学-评价-学习一体化、学习目标陈述结果、学习评价方法多样化。

(一)教学—评价—学习一体化

在进行导学案编制及使用的相关实践中,我们首先应该树立的信念是应把教学—评价—学习看作一个过程,教师教学的过程就是引导学生学习的过程,也是收集学生是否达到学习目标的评价过程,从而,我们才需要给学生提供学习活动开展的脚手架,即导学案,来开展教学,来提供实施评价的机会。

(二)学习目标陈述结果化

为了给采取什么样的评价方法和学习活动提供最基本的辩护和理由,或者给学生的学习过程提供明确的方向,最为重要的是学习目标的陈述应该行为化、结果化,而这种目标一般仅限于知识与技能维度。过程与方法、情感态度与价值观方面的目标要求应该体现在知识与技能维度方面的内容学习是以怎样的方式开展的。这些目标很重要、也应予以关注,但不能进行当下的评定,更多地是让学生有体验、有发现、有进步。

(三)学习评价方法多样化

为了避免导学案实践中出现偏离,另外一个很重要的信念是学习评价的方法多样化,一定要理解,不仅是学习过程结束之后的总结和测试是评价,学习过程之中的任何互动,只要是围绕学习目标开展的,都可以是评价方法的一种形式。而且,对学习的评价不是外在于学习过程的,而是借助学习活动的开展发生的,预定性的学习活动就是预定性的正式评价,学习活动开展中的种种契机就是进行各种非正式评价的良好机会。

[1]林允修.“导学案”引领下的“四环节”教学模式[J].中国教育学刊,2011,(9):66-68.

[2]范永丽.“生本学案”四环节课堂教学模式构建的理性思考[J].教育理论与实践,2011,31(11):61-64. [3][5]吴永军.关于“导学案”的一些理性思考[J].2011,(20):6-10. [4]孔凡哲.“导学案”与“先学后教”异化现象及其问题诊断[J].教育科学研究,2012,(9):27-30.

[6]山子.“学案”,需要一点冷思考[J].教育科学研究,2011,(8):22-25.

[7]具春林,贾楠.投入学习理论视域下学案导学的问题和对策[J].教育理论与实践,2013,33(2):47-49.

[8]Robert L.Linn & M.David Miller.(2005).Measurement and Assessment in Teaching(Ninth Edition).New Jersey:Person Educationlnc.,2005,48.

[9]Eggen & Kauchak.Educational Psychology:Windows on Classroom,3rd Edition,Prentice-Hall,1993:447.

[10]Acito,A.Learning Objectives-APractical Overview.Praxis Learning Networks,2002,http://clt.odu.edu/ofo/assets/pdf/Learning Objectives.pdf

(责任编辑:刘君玲)

朱卫平/浙江台州学院,硕士,主要研究数学教育和教师教育

冯翠典/浙江台州学院教育科学学院,博士,主要研究学习评价和教师教育

*本文为教育部人文社会科学重点研究基地(华东师范大学课程与教学研究所)重大项目“义务教育阶段促进学习的课堂评价研究”(13JJD880014,主持人王少非),浙江省教育厅科研项目课题“基于‘导学案’的数学教学模式研究”(Y201329203),台州学院青年基金项目“促进学习理念下有效课堂评价技术研究”(2012QN27)的研究成果。