抑郁症状个体反事实思维与执行功能的相关研究*

冯 正 直,陈 骁,陈 蓉,魏 娟 娟

(1.第三军医大学 心理学院行为医学教研室,重庆市 400038;2.沙坪坝区歌乐山社区服务中心,重庆市 400036)

反事实思维是一种高级的认知活动。它是指在心理上对过去已经发生的事件进行否定,进而建构一种可能性假设的思维活动。典型表现为:“如果当时……,就会(不会)……”(if…then)。根据个体是否亲身经历事件可以将反事实思维分为自发反事实思维与诱发反事实思维两种[1]。对亲身经历的事件进行反事实思维称为自发反事实思维(spontaneous counterfactual thinking, SCFT);根据故事情景中他人经历的事件进行的反事实思维称为诱发反事实思维(cued counterfactual thinking, CCFT)。王会丽等[2]在一项对健康的在校大学生进行的ERP研究中发现,被试反事实思维能力由执行功能的相关脑区调节;Brigard等[3]使用fMRI研究健康被试发现,反事实思维任务中激活脑区与执行功能相关脑区重叠。其它以不同方法对正常被试的研究[4-6]均发现,反事实思维的内容以及特点受被试的不同调控方式(评估倾向或行动倾向)以及不同心理控制源(内控型或外控型)的影响,而调控方式和心理控制源也受执行功能的调控;国外在以儿童为被试的研究[7,8]中发现,随着执行控制能力的发展,儿童的反事实思维能力逐渐增强。国内类似研究[9,10]也证实了这一点,这都提示健康被试的执行功能与反事实思维的数量、内容和特点存在密切联系。而以心理疾病患者为被试的研究也发现反事实思维与执行功能存在相关关系。Knight等[11]发现,前额叶功能受损患者其显著的特征是“反事实思维功能缺损”;Hooker等[12]研究精神分裂症患者发现,患者反事实思维受损与前额叶执行功能受损有关;McNamara等[13]研究帕金森患者反事实思维时,发现反事实思维数量与执行功能测试成绩明显负相关,并且患者Stroop色词干扰测试成绩显著较差;Marian等[1]研究发现,前额叶皮质损伤患者自发反事实思维数量显著下降,诱发反事实思维数量没有显著差异,提示前额叶皮质损伤患者自发反事实思维能力减弱;患者的抑郁测评得分和执行功能异常症状均与自发反事实思维数量呈负相关,提示在抑郁症个体中前额叶执行功能与自发反事实思维之间存在相关。然而,以往的研究仅限于负性事件产生的反事实思维,并且只研究了自发反事实思维的数量与执行功能之间的关系,只使用过Stroop色词干扰测验测试被试的执行功能。对正性事件激发的反事实思维、反事实思维的合理性、诱发反事实思维以及反事实思维推理能力关注甚少,也没有尝试过使用威斯康星卡片分类测验对被试的执行功能进行测试分析。因此,本研究以抑郁症状个体为被试,探讨正性以及负性事件产生的反事实思维数量、合理性以及反事实思维推理能力与执行功能之间的关系。

一、对象与方法

(一)被试

被试通过在校园张贴海报以及在医院征募获得。所有被试对本研究过程知情并签署知情同意书。被试共47名(男19人,女28人),一部分为来自高校的具有抑郁症状的在校学生,另一部分则为前往医院精神科就诊的抑郁症患者。被试均通过Beck抑郁自评量表(Beck depression inventory,BDI)、Zung氏抑郁量表以及汉密顿抑郁量表(Hamilton depression rating scale,HAMD)筛查获得,得分均达到抑郁症状标准。被试纳入标准:(1)BDI得分≥14分,且SDS得分≥50分;(2)年龄≤35岁,教育程度为大学(含在读)或以上;(3)无器质性脑部疾病史,无其他心理疾病史;(4)女生测试期间处于非月经期;(5)至少2周内未服用过任何精神药物及解热镇痛药;(6)近2周内无急、慢性感染,无创伤、炎症、发热及过敏史;(7)无酒精及药物滥用史;(8)智力均正常,视力或矫正视力良好,没有色盲,均为右利手,母语为汉语。被试的症状没有达到美国精神疾病诊断和统计手册第4版中(DSM-IV)抑郁症的诊断标准。

(二)实验任务和程序

被试被要求完成两组任务,分别为反事实思维任务和执行功能检测测试任务。

反事实思维任务包括自发反事实思维、诱发反事实思维和CIT测试3个试验任务,为控制任务顺序效应,施测时对任务顺序在被试之间给予平衡。自发反事实思维任务中的任务事件分为正性和负性事件两种,因变量均为反事实思维的数量和合理性。任务采用自我报告法,参照Markman等[14]的研究并结合本研究目的设计该部分试验的任务及材料。要求被试回忆一件自传体生活事件,然后对该事件进行自发反事实思维。诱发反事实思维任务采用故事脚本法,利用经典的交通事故脚本,参照国内张结海等[15]的方法进行改编,并结合本研究目的设计该部分试验的任务及材料。先呈现交通事故脚本,要求被试仔细阅读并把自己想象成故事的主人公,之后诱导被试就主人公所经历的事件进行诱发反事实思维。CIT测试参照Hooker等[12]的反事实推理测试,并按照中国人的习惯将涉及的人名和计量单位做了相应的修改。CIT是关注来自诱发反事实思维的推理,由4个选择题组成,每个问题都是由2个个人已经经历过的事件和3个反应选项组成。

随后使用Stroop色词干扰测试以及威斯康星卡片分类测试来检测被试的执行功能。其中Stroop色词干扰测试实验材料的呈现方式分为阈上呈现和阈下呈现两种,因变量为反应时和错误率。威斯康星卡片分类测试的因变量为完成分类数、持续性错误数等13个统计指标。

整个试验都在安静、明亮的心理实验室进行,无外界干扰。由应用心理学专业的研究生作为主试对被试进行施测并统一指导语。

(三)统计处理

使用SPSS 13.0统计软件对被试的反事实思维各项测试数据和执行功能测试数据进行相关性分析。

二、结 果

(一)自发反事实思维与执行功能相关性分析

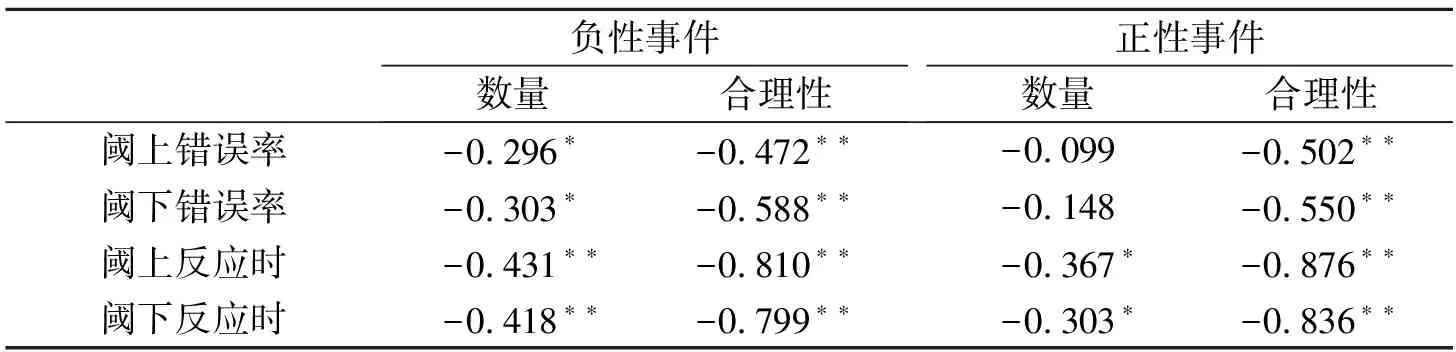

1.被试自发反事实思维的数量、合理性与Stroop色词干扰测试成绩的相关性分析

由表1可见,除正性事件所产生的自发反事实思维的数量与Stroop色词干扰成绩没有显著相关外,其余正性事件产生的自发反事实思维的合理性和负性事件所产生的自发反事实思维的数量、合理性与Stroop色词干扰成绩都存在显著的负相关(p<0.05)。

表1 自发反事实思维与Stroop色词干扰测试成绩的相关性(r)

注:*表示p<0.05,**表示p<0.001,下同。

2.自发反事实思维的数量、合理性与威斯康星卡片分类测试成绩的相关性分析

由表2可见,被试对负性事件所产生的自发反事实思维的数量与威斯康星卡片分类测试中完成分类数、正确应答百分数和概念化水平百分数存在显著正相关(r=0.277~0.359,p<0.01),与其他5项有显著的负相关(r=-0.433~-0.279,p<0.05);其合理性与威斯康星卡片分类测试中完成分类数、正确应答百分数和概念化水平百分数有显著的正相关(r=0.489~0.709,p<0.001),而与其他5项有显著的负相关(r=-0.728~-0.390,p<0.01)。这说明,个体对负性事件产生的自发反事实思维数量、合理性与威斯康星卡片分类测试成绩存在显著的正相关。

被试对正性事件所产生的自发反事实思维的数量与威斯康星卡片分类测试成绩中概念化水平百分数、持续性错误百分数和完成分类数无显著的相关性,与正确应答百分数有显著的正相关(r=0.251,p<0.05),与持续性应答数、不能维持完整分类数、完成第一个分类所需应答数、持续性错误数有显著的负相关(r=-0.454~-0.233,p<0.05);其合理性与威斯康星卡片分类测试成绩中完成分类数、正确应答百分数和概念化水平百分数有显著的正相关(r=0.490~0.668,p<0.001),而与其他5项有显著的负相关(r=-0.709~-0.296,p<0.05)。这说明,个体对正性事件所产生的自发反事实思维的数量、合理性与威斯康星卡片分类测试成绩的部分指标存在显著的相关。

表2 自发反事实思维的数量、合理性与威斯康星卡片分类测试成绩的相关性(r)

(二)诱发反事实思维的数量、合理性与执行功能的相关性分析

1.诱发反事实思维的数量、合理性与Stroop色词干扰测试成绩的相关性分析

由表3可知,诱发反事实思维的数量与Stroop色词干扰测试成绩中阈下反应时存在显著的负相关(r=-0.233,p<0.05);其合理性与Stroop色词干扰测试成绩中阈下呈现错误率有显著的负相关(r=-0.268,p<0.05)。这显示,诱发反事实思维的数量和合理性仅与Stroop色词干扰测试成绩的部分指标存在显著的负相关。

表3 诱发反事实思维与Stroop色词干扰测试成绩的相关性(r)

2.诱发反事实思维的数量、合理性与威斯康星卡片分类测试成绩的相关性分析

诱发反事实思维的数量与威斯康星卡片分类测试成绩无显著的相关;其合理性与威斯康星卡片分类测试成绩中正确应答数和概念化水平百分数有显著的正相关(r=0.256~0.309,p<0.05),与不能维持完整分类数有显著的负相关(r=-0.244,p<0.05),与其他指标无显著相关。这提示诱发反事实思维的数量与威斯康星卡片分类测试成绩无显著相关,其合理性与威斯康星卡片分类测试成绩的部分指标存在显著相关。

表4 诱发反事实思维与威斯康星卡片分类测试成绩的相关性(r)

3.反事实思维推理测试得分(CIT得分)与执行功能检测结果的相关性分析

CIT得分与Stroop色词干扰测试成绩以及威斯康星卡片分类测试成绩不存在显著相关。这提示反事实思维推理能力受执行功能的影响不大。

三、讨 论

(一)抑郁症状个体自发反事实思维与执行功能

相关性分析结果显示:自发反事实思维数量与前额叶执行功能测试成绩有弱的相关,而自发反事实思维合理性与前额叶执行功能测试成绩有显著的、强的相关性。以上结果暗示自发反事实思维的产生可能依赖于完整的前额叶功能;抑郁症状个体自发反事实思维受损可能与其执行功能减退有关。国外关于其他疾病的反事实思维与执行功能关系的研究结果也支持这一观点。McNamara等[13]研究发现,帕金森患者普通认知功能正常,Stroop色词干扰测试成绩差,且Stroop色词干扰反应时与自发反事实思维成绩明显相关。他们认为,帕金森病患者自发反事实思维功能受损与其前额皮质功能失调有关。间接的临床证据[12]显示前额叶可能参与反事实思维的产生和运用。Knight等[11]发现,尽管存在情感应激,前额叶受损患者完全缺乏自发反事实思维能力。而Marian等[1]发现,前额叶受损患者仅仅自发反事实思维受损,诱发反事实思维无明显缺陷,这与我们的研究结果相符。这些都说明对自传体生活事件产生的自发反事实思维与前额叶执行功能关系密切。

抑郁主要临床特征是显著而持久的情绪低落。抑郁和负性情绪关系密切,两者呈螺旋上升,易形成恶性循环。而情感因素既是反事实思维的原因,又是反事实思维的结果,反事实思维多是由负性情感引发的。有关研究[16]已经证实抑郁和反事实思维关系密切。本研究也证实,抑郁症状个体自发反事实思维数量和合理性呈现出显著的特征。根据本研究数据结合临床经验可以发现,抑郁症状个体自发反事实思维合理性明显低于正常个体,可以推断自发反事实思维受到抑郁症状个体执行功能受损的影响。

本研究发现,抑郁个体自发反事实思维的数量、合理性与执行功能存在显著相关,暗示前额叶执行功能在反事实思维产生的过程中发挥的重要作用,但是前额叶功能缺陷如何导致自发反事实思维受损的原因还不清楚,在相关研究的基础上,我们认为可能有以下原因:

第一,要形成自发的反事实思维,被试必须将事件的记忆保持足够长的时间,以便将实际发生的事件与反事实思维的选择进行对比。要储存这么复杂的信息需要具备良好的“干扰抑制”能力,“干扰抑制”能力被认为是由前额叶调节的[17]。在Stroop干扰检测中我们发现抑郁患者前额叶对干扰刺激抑制能力明显不足。可能因为抑郁患者的干扰抑制能力不足,不能将实际发生的事与记忆中的事件进行对比,因此不能有效地产生自发反事实思维。Stroop色词干扰测验得分和反事实思维成绩的相关性支持这一可能性。

第二,涉及情感和认知之间不完善的联系。负性情绪直接导致反事实思维,反事实思维又可以扩大负性情绪。有效决策的制定受眶额叶-边缘系统通路的影响,该通路是产生相关情感信息的“指示器”[18]。前额叶功能障碍患者可能不能进入此“指示器”,因此不能检索相关情感信息,这就妨碍了正常的反事实思维过程。本研究抑郁症状个体在威斯康星卡片分类测验中,持续应答数和持续错误数高说明抑郁症状个体可能存在前额叶执行功能受损;概念化水平百分数低和完成第一个分类所需应答数高说明抑郁症状个体概念形成能力差;不能维持完整分类数高说明患者即使有一定的概念形成能力但决策的运用能力差。所有的这些实验结果从一定程度上也支持了这一可能性。

(二)抑郁症状个体诱发反事实思维与执行功能

本研究相关性分析结果显示:诱发反事实思维的数量和合理性与前额叶执行功能测试成绩有极弱的相关性。该结果说明诱发反事实思维的产生可能与前额皮质执行功能关系不大。这可能是由于自发反事实思维与诱发反事实思维在产生的过程和特点上存在着本质差异,涉及的心理过程和脑区都存在着显著不同。在类似研究[19]中发现,被试产生的自发反事实思维数量及合理性与诱发反事实思维在相同条件下存在显著的差异,本研究也发现自发反事实思维与执行控制功能之间的相关性显著强于诱发反事实思维,这都提示自发反事实思维与诱发反事实思维是两种不同的心理现象,在对反事实思维的研究中不能简单地以诱发反事实思维与自发反事实思维相互替代。这种微弱的相关性也可能是由于本研究的取样偏差造成的。研究[19]表明,重度抑郁状态组诱发反事实思维的合理性显著低于健康对照组、轻度抑郁状态组以及中度抑郁状态组。本研究的样本由具有抑郁症状但未达到抑郁症诊断标准的个体构成,没有对患者抑郁症状的严重程度进行详细的区分,所以没有对样本中的重度抑郁状态被试进行详尽分析,导致本研究中诱发反事实思维与执行功能相关性较弱。

总之,在健康个体以及轻中度抑郁症状个体中,诱发反事实思维与执行功能的关系不大,对重度抑郁个体的诱发反事实思维与执行功能的关系还需要进一步探讨。

(三)抑郁症状个体CIT得分与执行功能

相关性分析的结果显示,CIT得分与威斯康星卡片分类测试成绩无显著的相关性。这表明抑郁症状个体的反事实推理能力与其执行功能之间没有显著的联系。CIT测试主要反映被试诱发反事实思维能力,通过给予被试不同的线索,判断这些公认能够加强反事实思维的因素能否诱发被试产生更加强烈的诱发反事实思维,从而衡量被试根据给出的线索产生诱发反事实思维的能力。而本研究发现,在抑郁症状个体中,诱发反事实思维与执行功能关系不大。因此,衡量被试诱发反事实思维能力的CIT测试得分与执行功能无相关关系与我们之前的分析结果一致。从另一个侧面验证了在抑郁症状个体中,诱发反事实思维与执行控制功能的相关性微弱。

(四)事件性质对自发反事实思维与执行功能相关关系的影响

由分析结果可以看出,负性事件产生的反事实思维的数量、合理性以及正性事件产生的反事实思维的合理性与Stroop色词干扰测试成绩以及威斯康星卡片分类测验的成绩显著相关;而正性事件激发的反事实思维的数量仅与两项测验成绩的部分指标存在显著的相关关系。由此我们可以认为,事件性质对反事实思维与执行功能之间的关系存在影响,其中正性事件激发的反事实思维的数量与执行功能之间的关系较弱。研究[20]表明,负性事件最易使人产生反事实思维,正性事件也能产生反事实思维但是数量不及负性事件。另外,产生上行反事实思维的概率远远大于下行反事实思维。负性事件往往产生上行反事实思维而正性事件则产生下行反事实思维。因此在正性事件产生反事实思维的过程中可能存在着地板效应,不管被试的执行功能如何,都无法产生更多的反事实思维,导致正性事件反事实思维数量与执行功能相关关系不强。

由以上的讨论我们可以发现,抑郁症状个体自发反事实思维的数量与合理性相较正常个体明显降低,同时自发反事实思维与执行功能存在显著相关;抑郁症状个体诱发反事实思维数量和合理性与正常个体无明显差异,其与执行功能不存在显著的联系。但是,总的来说,抑郁症状个体的反事实思维能力与正常个体相较明显受损,因此,可以认为反事实思维受损是抑郁的特质特征,抑郁个体反事实思维受损与其执行功能的缺陷有关。

那么,反事实思维受损是抑郁发生的原因还是结果呢?抑郁症状个体反事实思维的受损与其执行功能的缺陷之间是否存在因果关系呢?目前研究还不能给出明确答案。普遍被接受的观点是,认知障碍是抑郁发生、持续和发展的重要原因[21]。反事实思维作为一种重要的高级的认知活动,经常发生在我们的日常生活中,具有重要的作用,如概念的学习、决策、社会认知、情绪调节和完成任务能力的改善等等,因此我们对反事实思维受损在抑郁发生、发展中的作用以及它与执行功能之间的关系充满期待。要阐明这一关系比较困难,需要进行严密的研究设计。例如通过系统调查抑郁症状个体的抑郁状况、执行功能以及反事实思维能力然后进行精心的统计分析,找出这三个因素之间的具体作用方式。或者通过前瞻性研究,在无抑郁的正常人群和抑郁患者中筛选出反事实思维正常和受损者,然后追踪他们的抑郁水平和反事实思维能力以及执行功能的动态变化,可能可以推断出反事实思维受损与抑郁以及执行功能之间的因果关系。现阶段只能推断出反事实思维受损是抑郁的特质特征,而抑郁症状个体反事实思维受损与其执行功能的缺陷有关。

参考文献:

[1] Marian G B, Carlos G M J, Elena A. Only Spontaneous Counterfactual Thinking is Impaired in Patients with Prefrontal Cortex Lesion[J]. Cognitive Brain Research, 2005,24(3):723-726.

[2] 王会丽, 冯廷勇, 索涛,等.决策后的反事实思维过程:来自ERP研究的证据[J].科学通报,2010,55(12):1113-1121.

[3] Brigard F D, Addis D R, Ford J H, et al. Remembering what Could have Happened: Neural Correlates of Episodic Counterfactual Thinking[J]. Neuropsychologia, 2013,51(12):2401-2414.

[4] 高学德.大学生心理控制源与内疚感和羞耻感对反事实思维的影响[J].心理发展与教育,2013(2):159-165.

[5] 逄晓鸣,汪玲,肖凤秋,等.反事实思维与后悔的关系:调节模式的调节作用[J].心理科学,2012,35(5):1137-1143.

[6] 岳玲云,冯廷勇,李森森,等.不同调控方式个体反事实思维上的差异:来自ERP的证据[J].心理学报,2011,43(3):274-282.

[7] Burns P, Riggs K J, Beck S R. Executive Control and the Experience of Regret[J]. Journal of Experimental Child Psychology, 2012,111(3):501-515.

[8] Drayton S, Turley-Ames K J, Guajardo N R. Counterfactual Thinking and False Belief: The Role of Executive Function[J]. Journal of Experimental Child Psychology, 2011,108(3):523-548.

[9] 陈俊,贺晓玲,张积佳.动机冲突下2-4岁幼儿反事实思维理解的发展[J].心理科学,2012,35(4):906-910.

[10] 张莹.儿童后悔情绪理解能力特点及其与反事实思维关系研究[D].华东师范大学,2012.

[11] Knight R T, Grabowecky N. Escape from Linear Time: Prefrontal Cortex and Conscious Experience[M]. Cambridge, MA: MIT press, 1995.

[12] Hooker C, Roese N J, Park S. Improverished Counterfactual Thinking is Associated with Schizophrenia[J]. Psychiatry, 2000,63(4):326-335.

[13] McNamara P, Burso R, Brown A. Counterfactual Cognitive Deficit in Persons with Parkinson’s Disease[J]. Journal Neurology Neurosurgery and Psychiatry, 2003,74(8):1065-1070.

[14] Markman K D, Miller A K. Depression, Control and Counterfactual Thinking: Function for Whom?[J]. Journal of Social and Clinical Psychology, 2006,25(2):210-227.

[15] 张结海,朱正才.归因是怎样影响假设思维的?[J].心理学报,2003,35(2):237-245.

[16] Naismith S L, Hickie I B, Turner K. Neuropsychological Performance in Patients with Depression is Associated with Clinical Etiological and Genetic Risk Factors[J]. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 2003,25(6):866-877.

[17] Ku J, Kim J J, Jung Y C. Brain Mechanisms Involved in Processing Unreal Perceptions[J]. NeuroImage, 2008,43(4):793-800.

[18] 黄砾卉,曾建敏,张凤华,等.不同社会线索下风险决策的框架效应再探[J].西南大学学报:社会科学版,2011,37(2):139-143.

[19] 魏娟娟,冯正直,卢稳娜.不同程度抑郁状态大学生反事实思维特点的初步研究[J].第三军医大学学报,2009,31(11):1098-1110.

[20] Roese N J. Counterfactual Thinking[J]. Psychological Bulletin Personality and Social Psychology, 1997,121(1):133-148.

[21] 程蕾,郑涌,吴小勇,等.自我倾注与情绪障碍关系述评[J].西南大学学报:社会科学版,2009,35(1):12-16.