郭德纲和你都不知道的《清明上河图》

文/罗忠学

郭德纲和你都不知道的《清明上河图》

文/罗忠学

郭德纲和《清明上河图》有什么关系?仔细想一想,他们之间其实没有关系。不过,郭德纲倒是真的和《清明上河图》有一次擦肩而过。

郭德纲错过的《清明上河图》

2007年4月11日,郭德纲在他的新浪博客上发表了他原创的京韵大鼓歌词《一捧雪》,讲的是在明朝有个叫汤勤的裱画匠,为了夺得他的救命恩人莫怀古的娇妻雪艳,撺掇当时的大奸臣严嵩抢夺莫怀古家中的宝物“一捧雪”—一只白色的玉杯。莫怀古舍不得玉杯,找人做了个假的给严嵩,后被识破,莫怀古含冤赴死,严嵩得了杯子,汤勤得了美人。

就这么个故事,却留下了一个大包袱:既然只是杯子和美女,为什么要交代这个汤勤是裱画匠的身份呢?原来这个故事是有出处的。清朝有个著名编剧叫李玉,当时火得跟现在的于正似的,他写的剧本《一捧雪传奇》讲的就是这事儿。在不善杜撰的古代,几乎所有的故事都是有出处的。《一捧雪传奇》结合当时的传说和《新野县志》的记载,整个故事是这样的:

装裱匠汤勤在风雪中被莫怀古救了一命,后来从政,跟随严嵩。莫怀古家中有三件宝物:《清明上河图》、玉杯“一捧雪”和美女雪艳。汤勤在莫怀古家见过雪艳,一见难忘,为霸占雪艳,就告诉严嵩说,莫怀古有“一捧雪”和《清明上河图》。严嵩知道这两样是宝物,就让莫怀古把《清明上河图》低价卖给他。莫怀古哪里舍得?就找人临摹了一张交给严嵩。汤勤是装裱匠啊,一眼就看出来了,向严嵩告密,结果就和郭德纲的故事是一样的了。

这就是郭德纲所不知道的《清明上河图》,也许他知道,但是以下的故事,郭德纲和你就有可能都不知道了。

这事上了官方县志《新野县志》,就和现在的事上了CCTV一样,十有八九是真的,只不过主人公不叫莫怀古,而叫王忬。明朝礼部一个厅级干部李日华,在他的日记上记载了这件事。

严嵩听说《清明上河图》还在人间,就命人四处寻找。这画其实就在吏部尚书陆完家(陆完当时早已入了黄土,因为这张画让他真正地“躺着也中枪”)。陆完的太太对这张画很是珍爱,把它缝在枕头中,无论坐着还是睡着都随身携带,寸步不离,连自己的亲生儿子都不给看。可是她有个喜欢画画又会说话的外甥,天天来哄老太太开心,老太太一高兴,就给他看了,但是定了几条规则,用现在的话说就是只能自己看,不能拍照。

这外甥的确也有点儿能耐,看了几次后,回家就暗暗临摹了下来。当时的都御使王忬为了讨好严嵩,也开始高价悬赏寻找此画,陆外甥就把他的摹本以800两白银的价格卖给了王忬。王忬把画献给了严嵩,严嵩的御用艺术品经纪人汤臣(也就是汤勤的原型)一看就知道是假的,向王忬勒索40两白银,王忬不给,汤臣就告诉了严嵩,严嵩气得要死,找了个理由把王忬“斩于西市”。

这王忬也不是外人,是明代文学家王世贞的父亲。中学历史课本上学到王世贞的时候,都会提到他的父亲“因积怨于严嵩”被害死,积怨的原因就是因为这张假的《清明上河图》。汤臣断定这张作品为赝品的理由也很简单,一共两条:一条是一只小麻雀两只脚站在了两片瓦片上,另一条是中间有几个人在玩骰子,已经出来两个六了,第三颗还在转,肯定旁边的人在喊“六!六!六!”,“六”应该是噘着嘴喊的,可是画中的人却张着嘴。好玩的是,这个故事中的小龙套汤臣的这两条理由,竟成了后世鉴定《清明上河图》的方法之一。

到底《清明上河图》是一幅什么样的作品,竟让吏部尚书为之痴迷,甚至让一代文豪王世贞失去父亲?这事咱们等一会儿再说,先说说《清明上河图》流转的故事—这事儿又太复杂,从它诞生至今的近1000年的时间里,4次入宫出宫,被上百位名人辗转收藏,光人名和简历就有几千字,想表达清楚得写书,还得是分上中下册的那种。我们结合正史野史,把几折重要的故事拿出来给大家看。中间有历史,有传说,甚至有电视剧,反正所有的故事都不是我杜撰的,真的假的只能自己去分辨。

第一回公主爱上穷秀才 金兵掳走宋徽宗

《清明上河图》的作者叫张择端,历史上压根就没记载过他是什么人,甚至不知道他的生卒年月。宋朝人画画从来不署名,倒是后人爱处处留名,上面的章啊、字啊,和埃及神庙上的“到此一游”一样。金朝一个叫张著的人在《清明上河图》上用行楷写了71个字:“翰林张择端,字正道,东武人也。幼读书,游学于京师,后习绘事。本工其界画,尤嗜于舟车、市桥郭径,别成家数也。按向氏《评论图画记》云:《西湖争标图》《清明上河图》选入神品,藏者宜宝之。”这成为历史上唯一能寻找张择端蛛丝马迹的线索:他是北宋末年山东诸城人,会画画,入了翰林院。不过我们不缺历史,更不缺杜撰历史的人,没用多久,后人就利用这71个字杜撰了张择端的一生。

作为一个青年画家,张择端一心想为首都汴京创作一幅“全景图”,却被当时的主流美术圈所不齿。这时候,微服出宫的公主柔儿被他的才华吸引,举荐他进翰林书画院,当了一名职业艺术家。原本事业爱情双丰收的张择端眼瞅着就要成为驸马了,可是狗血的编剧(又是编剧)偏偏让金国皇帝爱上了公主柔儿。宋徽宗为了拆散这对苦命鸳鸯,达到“和亲”的目的,在张择端画完《清明上河图》后,把他投入了监狱……所以,后世再无张择端的详细记载。

宋徽宗虽然拆散了他们,但是他用瘦金体为该画题名“清明上河图”。李玉刚知道这事儿后,专门为柔儿公主唱了一首歌,也叫《清明上河图》,歌词是这样的:绫罗飘起遮住日落西/奏一回断肠的古曲/抬起画面如此的美丽/孰不知是谁的墨笔……

柔儿公主的牺牲根本没起多大作用,不久后,金兵大举南下,把老丈人和小舅子掳到北方去了。金兵没文化,除了金银珠宝,哪知道什么才是真正的财富,《清明上河图》就被人趁乱拿走了,之后一直流转于金朝的民间。

在金朝,这幅画在北宋遗民中转来转去,盖了不少戳,写了不少字。宛如大家闺秀,一朝落难不如鸡,忍辱负重几十载,静等重回朱门时!

第二回装裱匠偷天换日却终害严丞相《上河图》无心插柳促成《金瓶梅》

《清明上河图》就这样在北宋遗老遗少中流转。后来蒙古兵灭了金,建立元朝。虽然他们也不懂什么艺术,但汉人认为值钱的东西他们都收,就这样《清明上河图》又回到了宫廷收藏的系统里去了。宫里的一个装裱匠(又是一个装裱匠)知道这画有来头,就趁装裱的时候做了一幅假的调了包,把真迹卖给了某高官,这高官还没把画焐热,又被他的仆人卖给了陈彦廉,陈彦廉害怕购买高官的赃物受到处分,又偷偷卖给了杨准。杨准觉得这玩意儿好,希望当做传家宝,谁知他一死,《清明上河图》就被不懂行的儿孙卖给了静山周氏。这些人名,其实都不用记住,他们原本青史无名,恰恰是因为《清明上河图》,就在历史上留下了一个名字和这一段小故事。还是用李玉刚那首歌的歌词来总结吧:多少能人将相/书画三千里……

卖来卖去,至明朝弘治年间,就到了当时的公安部部长朱鹤年手里。朱鹤年在书画上颇有造诣,好多人去他家研究这幅画,他让《清明上河图》的名气大涨,也让《清明上河图》清净了几年。朱部长一死,此画又开始“嗖嗖嗖”流转起来,一直转到华盖殿大学士徐溥手里。徐溥是个真藏家,欣赏了几年,临终前让孙子把它赠送给文渊阁大学士李东阳。李东阳死后,就被卖到了陆完手里。陆完也是赏玩到死,后来……后来就是前面讲到的严嵩害死王忬的故事了。

对王世贞来说,这是杀父之仇啊,必须报!王世贞知道严嵩有看书爱用手指蘸唾沫的习惯,于是化名“兰陵笑笑生”写了一本《金瓶梅》,在半路上呈给严嵩。严嵩一看是潘金莲的故事—这个故事好看啊,于是在路边蘸着唾沫翻书,很快看完了《金瓶梅》。谁知道王世贞在书页上抹上了慢性毒药,严嵩回到家里之后就毒发身亡了。严嵩也成为继王忬之后第二个因为《清明上河图》惨死的大人物。

真是没有《清明上河图》就没有《金瓶梅》,怪不得说文学和艺术是不分家的。

第三回太监冯保编流言 绝世神品落凡间

到了明朝,不知什么原因,《金瓶梅》……哦,错了,《清明上河图》又回到了皇宫。隆庆帝不懂艺术,成国公朱希忠就给隆庆皇帝说:“既然你不喜欢,就把它赏给我吧!”隆庆帝说:“可以啊,就估个价从你的俸禄中扣吧。”隆庆帝虽然不喜欢书画,但是喜欢钱啊,为了多扣成国公的工资,就给估了一个特别高的价格。给成国公送画的小太监一听这画这么值钱,就将画给偷走了。还没出宫,恰逢管事的太监迎面而来,他怕事情败露,就将画藏在了阴沟下,准备过几天带走。谁知连下3天大雨,等再找到这幅画时,这幅传世名作已经腐败不堪,无法收拾了……

这个故事是中国十大太监之一冯保讲给万历皇帝听的,想让万历皇帝不要再挂念这张画了,因为实际上这张画早被他偷走了。至于冯保口中那个偷画的小太监,也许真有其人,也许早发生了类似《甄嬛传》中的故事,被冯保给害死了。

后来冯保犯了事,万历皇帝抄了他的家,结果……真的没找到那件《清明上河图》。这说明—这家伙早把这幅画给卖了!

第四回嘉庆因乱得宝 宣统携宝出宫

就像一个落入魔窟的小姑娘一样,《清明上河图》在民间被卖来卖去。不过这幅画也因祸得福,没有让乾隆皇帝看到,否则乾隆还不知道要在上面盖多少章、题多少首顺口溜呢。后来,《清明上河图》到了湖广总督毕沅、毕泷手里,这兄弟俩既是好官,也是非常优秀的鉴赏家,常常一同欣赏这幅名作。可是在毕沅死后,湖广爆发了反清起义。嘉庆帝一生气灭了毕家满门,抄了他们的家,因乱得宝,将《清明上河图》接到宫中。

历经英法联军、八国联军攻入北京的战火,《清明上河图》一直安然无恙,静静地躺在皇宫里。直到清末,宣统皇帝退位后,将很多珍宝以赏赐给弟弟的名义带出宫去,后带到沈阳故宫。这是《清明上河图》第4次出宫。它跟着溥仪颠沛流离,从北京到沈阳,从沈阳到通化,终于被解放军叔叔截获,让它重新回到了北京故宫博物院。

这就是《清明上河图》4出4进皇宫的故事。当然,新中国成立后,它在故宫还发生了一个插曲—林彪的手下李作鹏强行将《清明上河图》“借”走,据为己有,直到“林彪集团”倒台后,它才又回到故宫……

《清明上河图》魅力何在

区区一幅画,为何让这么多达官贵人为之着迷?

如果八卦一点讲,我们前面所说的《清明上河图》的故事真真假假,扑朔迷离,已经是它充满“谜一样的魅力”的佐证。但是,谜是吸引愚夫的,真正爱它的人在乎的是它内在的魅力。

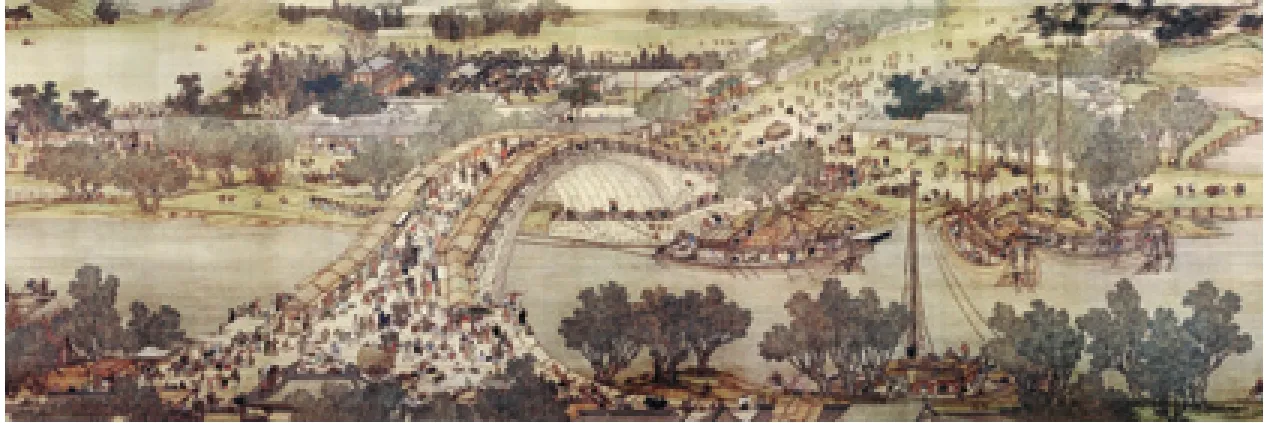

据好事者统计,《清明上河图》共描绘了各色人物1643人,动物208头(只),各色人物性格鲜明,毫无相同。如果仅仅从人数上比,《水浒传》涉及人物787人,《红楼梦》975人,满页都是人名的《三国演义》也只有1191人,均没有《清明上河图》描绘的人物多。而且,汴京市区的街景、建筑均写实而生动。它真实地描绘了北宋的建筑与人情风貌,让我们有身临其境之感。试想我们5000年文明史,有哪一幅作品能有这么大的信息量?

尽管人物众多,景物繁杂,但是整部作品长而不冗,繁而不乱,一气呵成。包括仇英、郎世宁在内的大家,后世许多艺术家在临摹这幅作品,却都没有达到这幅作品的境界。

这也难怪这么多人围绕《清明上河图》来创作各种文艺作品了。如果你还记得《杨乃武与小白菜》,你可以慢慢回忆那里面也有《清明上河图》的身影。余杭县令为贿赂上司的三姨太,硬是逼着夫人将家藏的《清明上河图》拿了出来。当时谁都知道《清明上河图》已经被嘉庆皇帝从毕氏兄弟手中抄进宫中了,所以当画卷打开后,上司的三姨太说:“《清明上河图》真迹已入清宫,这一定是假的。”那县令回道:“你往后看便知。”往后看,画卷末尾写着“郎世宁临摹”。于是乎三姨太高兴了,肯定了这件宝物,抱着再也不撒手了。临摹尚且如此,何况真迹乎?

在20年前的电视剧中,编剧尚知拿《清明上河图》赚收视率,连李玉刚都要沾边不沾边地唱一首《清明上河图》,郭德纲却隐去它,换成一个杯子,怪不得只写了半部词,连演出都没有。也许是因为郭德纲光看《太平歌词》了,还不知道《清明上河图》的故事。