庄周的蝴蝶,马尔克的鹿

文/蒋立华

庄周的蝴蝶,马尔克的鹿

文/蒋立华

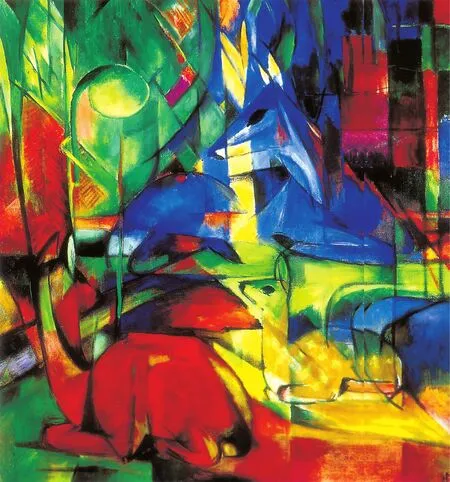

表现主义代表作林中之鹿Ⅱ弗朗兹·马尔克[Franz Marc]画布油彩110.5×100.5cm1913—1914年

名作欣赏

ATION

很显然,德国表现主义大师弗兰茨·马尔克通过画面展现在我们眼前的,既不是真实的小鹿,也不是现实生活中存在的森林,但是我们能毫无困难地辨识出林中之鹿的母题。马尔克对线条与色彩颠覆性地使用,非但没有损伤其描述功能,反而成就了别具表现力的艺术效果。画面上的一切看起来既新奇又熟悉,虽是初相见却似曾相识。

表现主义风格

用传统的写实眼光和比例原则来考量的话,马尔克的《林中之鹿II》实在是一幅不及格的作品。画面上的线条和形体都是扭曲、变形的,色彩也完全不是真实的自然色。铺满画面的缤纷色块好像棱镜下斑斓的阳光,令人眼花缭乱。在线条、色彩和几何形组成的网格状图案中,既鲜明又隐约的是如庄周的蝴蝶一般、似真亦幻的马尔克的丛林和小鹿。

与其说我们从画面上看到了丛林和小鹿,不如说我们从心底感觉到了丛林和小鹿的存在。这正是表现主义的魅力与精神所在:内在情感的表达远比真实摹写自然更加重要。通过对具象事物的抽象提炼,马尔克用不同于日常视觉经验的艺术形象,描绘出自然内在的精神。他打破旧有的艺术规则,对传统绘画技法和表现形式进行大胆革新,赋予大家熟识的自然以全新的面貌,用一种更直接、更生动的方式来表达心中强烈的情感。同时也将观众的欣赏重点从对世界瞬息万变之虚幻外表的辨识,转移到对永恒本质之内心世界的关注和认同。

象征主义手法

马尔克的作品不仅是表现主义的,也是象征主义的。渴望洞悉世界内在本源的他将大自然看成一座神殿,努力从动植物甚至空气的流动中探寻自然的节律,感受其中令人欣喜若狂的血脉流动。与自然和谐共生的动物们,因此成为马尔克百画不厌的主人公。它们原始、纯洁、生机勃勃且毫不造作,最适合诠释马尔克对理想主义世界的幻想。

在《林中之鹿II》中,画家不是运用各种技法再现出一个我们曾见过或者希望看见的美丽森林和林中小鹿,而是将真实的自然物象简化、抽离,形成具有象征意味的形象及色彩体系;不是通过人类的眼睛观看,而是通过将自己幻化为小鹿的内心之感,表现出什么是独立于人类世界之外的自然的森林和小鹿。在其象征性的画面上,每一种事物都被赋予前所未有的价值,成为画家洞悉宇宙万物秘密语言的启示之源。艺术家的主观意象与自然界的客观物象彼此参化,创造出一种新的真实。

从具象到抽象

作于1914年的油画《林中之鹿II》是一幅介于具象与抽象之间的表现主义作品。马尔克坚信只有穿透自然光怪陆离的外表,才有可能探寻到其掩藏在表象面纱下的真实本质。他用画笔打破物象坚实的形体,力图表现出我们无法看到却真实存在的主导、统治世界的无形力量,让自然为自己代言,让艺术成为超自然的存在。

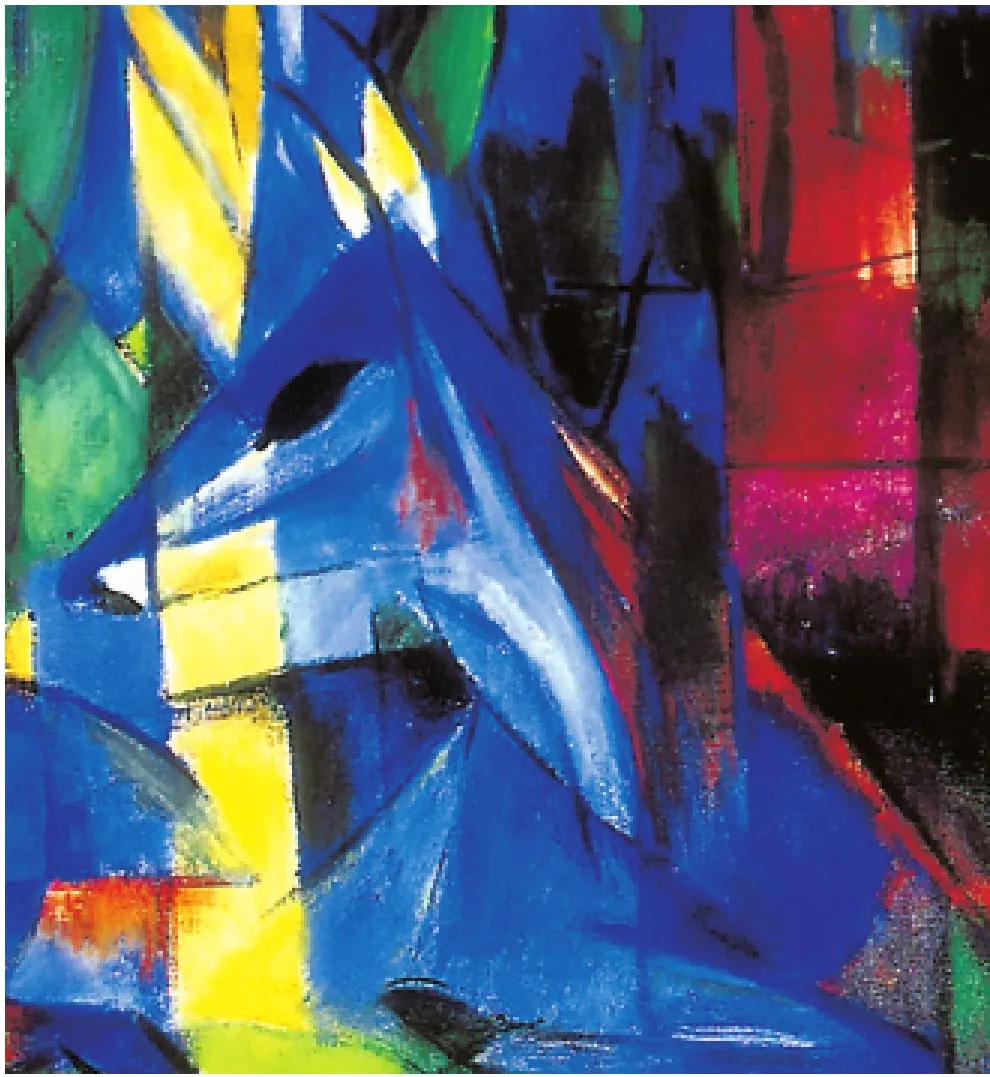

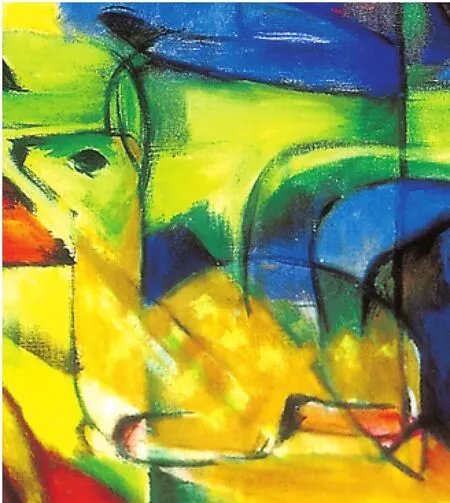

在《林中之鹿II》中,马尔克用交错融合的手法,将小鹿家庭与背景树林描绘成互为彼此的主客体,表现出动物与自然和谐愉快的共生。他对构成画面形象的线条和色彩进行大刀阔斧地切割、拆解,并让幻化成碎片状几何形体的丛林直接加入对主题小鹿的描写,在大地上铺设、重复母鹿的橙色主题,天空则与公鹿在蓝色块面中交织往来。借此,半抽象的动物与抽象的树林在线条与色彩的唱和中,展现出深邃玄妙的和谐。

色彩音乐

马尔克从康定斯基的色彩学理论中发展出自己的色彩规则。他像钢琴家在键盘上创建音阶一样,在色阶表上配比颜色。他的颜色们互相爱恋,彼此抗争,并最终在让步与屈服中取得一致。即便没有体格上的区别,我们也完全可以根据马尔克的色彩理论,分辨出画面上三只小鹿的角色:严峻的蓝色代表男性,与天空的精神息息相通;温和、欢愉的黄色代表女性,和赋予生命的大地一脉相承;橙色因为混合了红与黄而具有象征性的权威和力量,与蓝色在相互制衡中构成和谐的庆典。

跟随自己的感觉,马尔克大胆取舍、夸张、变形,借色调表情来传达画面精神。从《林中之鹿II》我们可以看到,他不仅善于巧妙运用色彩的明度、纯度来构成对比,利用色彩强度所形成的重量感来经营画面,更醉心于用线的旋律引导颜色的协调性,建构起音乐般的上升和下降,同时利用色相、明暗、强弱变化的重复或交错出现,营造出色彩的节奏变化和抑扬顿挫。

弗朗兹·马尔克

(1880-1916),德国表现主义画家,青骑士社创始人之一。他是慕尼黑一个画家的儿子,1900年进入慕尼黑美术学院求学,开始了其艺术生涯。1909年,马尔克与麦克相识并结为好友,麦克画面上生动绚丽的色彩使马尔克深受启发。1910年至1911年,马尔克与康定斯基共同编辑《青骑士年鉴》,筹划并参加青骑士艺术展,成为青骑士社的重要人物之一,其画风逐渐由早期的落寞忧郁变得生气勃勃、富有表现力。此后,在德劳内奥费主义及意大利未来主义的影响下,其艺术的抽象倾向日益明显起来,色彩斑斓的形状和色块在画面上相互挤压碰撞,传达出某种原始和神秘的意味。遗憾的是,他对抽象表现主义的探索尚未充分展开,便于1916年3月4日在凡尔登战役中阵亡。