《说文·前叙》中一段徐锴注文新校正

⊙杜 锋[首都师范大学文学院, 北京 100089]

《说文·前叙》中一段徐锴注文新校正

⊙杜 锋[首都师范大学文学院, 北京 100089]

《说文·前叙》中的一段徐锴注文,各版本载录颇多异文,如“芝”“兴”“操”“藳”或因形近讹作“并”“典”“探”“藁”;另有“创草”误作“创词”;亦有“藳草”“草书”夺“草”“书”字,径作“藳”“草”……今本多袭旧版之误,故需从多角度对此注文进行重新校正。

《说文·前叙》“藁”“藳” 新校正

一、各本《说文·前叙》载录徐锴注文举例

1.中华本、孙本和王本相关载录举例

今检中华本《说文·前叙》“汉兴有草书”下有徐锴注文,具文如下:

徐锴曰:“按书传多云‘张芝作草’,又云‘齐相杜探作’,据《说文》则张芝之前已有矣。萧子良云‘书者,董仲舒欲言灾异,藁草未上即为藁书’。藁者,草之初也。《史记》‘上官夺屈原藁草’,今云‘汉兴有草’,知所言‘藁草’是创草,非草书也。”③

中华本后附有陈昌治所作《校字记》,其中有关上引徐锴注文校勘的记载如下:

《自叙》“汉兴有草书”下徐锴曰:“按书传多云‘张芝作草’”,“芝”误“并”,又今云“汉兴有草”,“兴”误“典”。④

关于上引徐锴注文亦见于孙本⑤和王本⑥,其中载录颇有不同,校勘详后。

2.中华版小徐本相关载录举例

因小徐本所取为《说文》原本,且很少改动,故有一定的版本校勘价值。现今流传于世的小徐本以祁刻本最为精善⑦,中华书局版小徐本即据此影印,以下简称“中华版小徐本”,其相关记载如下:

臣锴曰:“按书传多云‘张芝作草’,又云‘齐相杜操所作’,据《说文》则张芝之前已有矣,但不知谁所创。萧子良云‘书者,董仲舒欲言灾异,草未上即为书’。者,草之初也。但《史记》言‘上官夺屈原’,今云‘汉兴有草书’,知所言‘’,《系传》‘’字并作‘’,‘草’是创词,非是草书也。”⑧

中华版小徐本后附有《说文解字系传校勘记》,其中有关上引徐锴注文校勘的记载如下:

二、各本《说文·前叙》载录徐锴注文对勘

上引中华本后附陈氏所作《校字记》中认为此段徐锴注文中“芝”误作“并”,“兴”误作“典”,这是针对孙本所作的一些校勘。在写本和印本时代,手写体和雕版印刷的楷体字“芝”和“兴”与“并”和“典”形体相近,常易讹误。由其上下文理可知,孙本和王本中的“并”“典”二字当据上引陈氏《校字记》的相关内容校正为“芝”“兴”,中华本已据以校改。小徐本“今言‘汉兴有草书’”较中华本衍“书”字,其中“今言”当指《说文》原文中的“汉兴有草书”一语,可知中华本、孙本和王本中的相关此句皆夺“书”字,并当据小徐本作“今言‘汉兴有草书’”。

由上引中华版小徐本后附的《说文解字系传校勘记》可知,上举“杜操”在《晋书》中作“杜度”,小徐本中“《系传》‘’字并作‘藁’”一语当作“《系传》札本‘造’作‘’”,本当著录于“副本”中,汪本错将其窜入正文,误植于“知所言”之下。

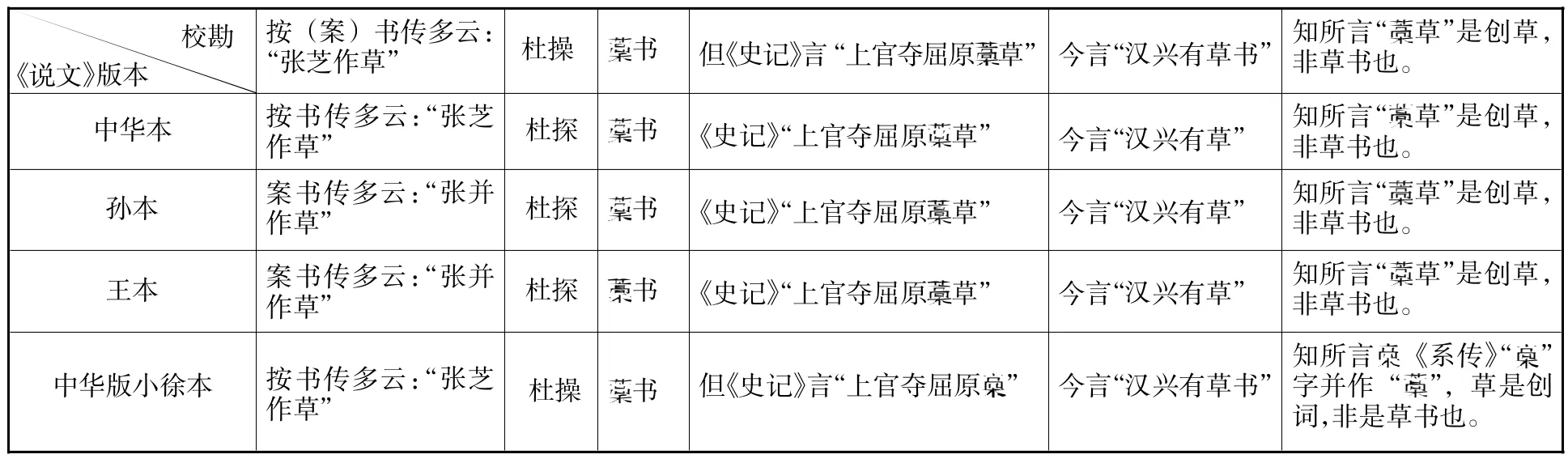

此外,《说文》的四种主要版本中关于这段徐锴注文的一些校勘情况,现列表如下,以便省览:

东汉许慎所著《说文解字》(以下简称《说文》)是我国首部整理并分析汉字音形义系统的字典。据周祖谟①、王贵元②等人的研究可知,今存宋代刊刻递修的大徐本之一,即王昶所藏宋小字本(以下简称“王本”)在民国年间由上海涵芬楼借出影印,后编入《续古逸丛书》和《四部丛刊》中。孙星衍依毛晋父子所得大徐本覆刻的宋本(以下简称“孙本”),世称精善,并收入《平津馆丛书》。陈昌治后据孙本改刻为一篆一行本,中华书局版《说文》即以陈昌治本缩印而成,以下简称“中华本”。

三、各本《说文·前叙》载录徐锴注文校正

1“.按”“案”考辨与校正

上举中华本《说文》中“按书传多云‘张芝作草’”,考“按”见于《说文·手部》“按,下也”。段玉裁注云:“以手抑之使下也。”⑩可知,“按”的本义应为用手向下按压。“案”见于《说文·木部》:“案,几属。”段玉裁注云:“许云‘几属’,则有足明矣。今之上食木盘木盘近似,惟无足耳……后世谓所凭之几为‘案’。”⑪

王云路⑫认为“按”由本义“下按”的具体动作进一步抽象为“查考”义,文献中“按”“案”相通(王氏也认为“‘案’通‘按’,很可能与‘案’或作‘桉’,进而与‘按’相混有关”),作为常用义“查考”的“按”,古书中多作“案”(王氏认为“文献中多用‘案’,恐怕与‘文案’‘案牍’等的联系有关”)。王说有理。故上举孙本和王本作“案”,当是沿袭《说文》古本旧式的用字,“盖北宋本如此,孙氏传刻古本,固当仍而不改”⑬,后来中华本和中华版小徐本据时人用字习惯改作“按”。

2“.杜操”“杜度”考辨与校正

唐代张怀 所著《书断·上》记载“萧子良:‘章草者,汉齐相杜操始变 法’,非也”。⑱并于《书断·中》亦载“后汉杜度,字伯度,京兆杜陵人……萧子良云:‘本名操,为魏武帝讳,改为度。’非也。案蔡邕《劝学篇》云:‘齐相杜度,美守名篇。’汉中郎不应预为武帝讳也”⑲。张怀认为蔡邕生于汉世,显然不会避讳魏武帝曹操之名。张说可商。

赵华伟遍考相关文献,认为:“自后汉以降至北魏、南梁,惟见杜度,不称杜操,萧子良尚属孤证,且张怀已辨其妄,可见杜操当作杜度”⑳。依其前半所言,赵氏亦从张怀说,认为杜操应与杜度不是同一人;然其结论又认为“可见杜操当作杜度”,未知孰是?

陈垣所著《史讳举例》中列“三国讳例”一节,并列表指出当时需要避讳的名录中即有“魏武帝曹操”㉑一项,故上引萧子良认为后人因避讳魏武帝曹操之名而改“杜操”作“杜度”(引者按:当是据其字“伯度”改名作“杜度”)的结论,或可成立。尹冬民亦认为:“若张怀所见蔡邕《劝学篇》为魏晋后人所刊刻,则‘齐相杜操’必为‘齐相杜度’矣。故知魏晋人为避曹操讳而改杜操名为杜度。”㉒尹说可从。

《晋书》载:“至章帝时,齐相杜度号善作篇。”㉓由上文讨论可知,其中因避曹操之讳而习称的“杜度”,原本应作“杜操”。《说文》中华版小徐本《说文解字系传校勘记》中认为“‘杜操’,《晋书》作‘杜度’”,当是卓识”。

小徐本中的“齐相杜操所作”乃是沿袭古书旧文,中华本、孙本和王本皆作“杜探”,当是因“杜操”之“操”字与“探”字形近致讹。据《草字编》第918页所载“探”字的诸草书形体,再对比其第938—939页所载“操”字的诸草书形体,㉔可知“操”和“探”二字的草书形体是十分相近的。在雕版印刷时代之前的写本时代,文献的载录和传播主要还是依靠手写,故其时因字形本身相近,或书写潦草皆有可能导致“操”“探”互讹。

又考《说文·木部》:“ ,木枯也。从木高声。”段玉裁认为:“凡润其枯 曰 ,如慰其劳苦曰劳,以膏润物曰膏。《尚书》‘ 饫’,《周礼》‘ 人’,《小行人》‘若国师役则令 之’,义皆如是。”㉘可知“ ”今作“稿”,从禾,取禾秆义;“ ”今作槁,从木,取木枯义,二者意义有别。文献中所见“ ”“藁”二字乃是“ ”“ ”加注旁的累增字,其意义与“ ”“ ”同㉙,亦如上引中华版小徐本后附《说文解字系传校勘记》所载:“《系传》‘’字并作‘藁’”。

《史记·屈原贾生列传》载“:怀王使屈原造为宪令,屈平属草未定。上官大夫见而欲夺之,屈平不与……”司马贞《索隐》云:“草谓创制宪令之本也。汉书作‘草具’,崔浩谓发始造端也。”㉜泷川资言认为:“屈平属草云者,谓平于此际草创宪法令也。”复引颜师古《匡谬正俗》曰:“草创,盖初始之时,亦未成之称。”故认为:“‘草’二字之义,谓草创其文,同禾之稿秆未甚整理云尔。”㉝

上举《说文》中华本、孙本和王本援引《史记》这段话时作“《史记》‘上官夺屈原藁草’”,其中“藁草”之“藁”当作“”,“草”义同“草”。小徐本引此作“但《史记》言‘上官夺屈原’”,此较中华本等夺“草”字,衍“但”“言”二字。然中华本此处为徐铉注引徐锴所论,故中华本“《史记》‘上官夺屈原草’”当源本于小徐本“但《史记》言‘上官夺屈原’”,依理,中华本此处当据以校正为“但《史记》言‘上官夺屈原草’”,孙本、王本和小徐本亦当据以作如是校正。

5“.创词”“创草”考辨与校正

《汉书·贾谊传》载:“(贾)谊……乃草具其仪法……”颜师古注曰“草谓创造之”㉞,又见《汉书·礼乐志》亦载“贾谊……乃草具其仪……”颜师古注曰:“草谓创立其事也”㉟。《汉书·董仲舒传》载:“仲舒居家推说其意,屮(引者按:屮为(草)之古文)(引者按:为稿之异构)未上,主父偃候仲舒,私见,嫉之,窃其书而奏焉。”颜师古注曰:“所作起草为(引者按:为稿之异构)也。”㊱辛德勇认为此处所言“屮(草)(稿)”“,应当是起草文稿的意思,‘草’字本身则意为起草。”㊲上文中“”“”同“稿”,在文献中当为“文稿”之义。

四、结语

综上所述,中华本、孙本、王本和中华版小徐本《说文·前叙》“汉兴有草书”下所载徐锴注文当据以校正如下:

徐锴曰:“案书传多云‘张芝作草’,又云‘齐相杜操作’,据《说文》则张芝之前已有矣。萧子良云‘书者,董仲舒欲言灾异,草未上即为书。’者,草之初也。但《史记》言‘上官夺屈原草’,今云‘汉兴有草书’,知所言‘草’是创草,非草书也。”

①⑦ 周祖谟《:问学集》,中华书局1966年版,第760—800页,第843—851页。

② 王贵元《:〈说文解字〉版本问题》《,汉语史集刊》(第五辑)2002年版,第350—362页。

③④⑬ 许慎《:说文解字》,中华书局1963年版,第315页,第327页,第328页。

⑤ 许慎《:说文解字》,孙星衍《:平津馆丛书》(丁集),凤凰出版社2010年版。

⑥ 许慎《:说文解字》,张元济等辑《:四部丛刊初编经部》。

⑧⑨㉕ 徐锴《:说文解字系传》,中华书局1987年版,第287页,第367页,第142页。

⑩⑪㉗㉘ 段玉裁《:说文解字注》,上海古籍出版社1981年版,第598页,第261页,第326页,第252页。

⑫ 王云路《:“按(案)”词义考》《,语言研究》2013年第3期,第1—8页。

⑭⑳ 赵华伟《:〈述书赋〉校笺》,吉林文史出版社2008年版,第33页,第33页。

⑮⑯⑰⑱⑲㊳㊴ 张彦远辑、洪丕谟点校《:法书要录》,上海书画出版社1986年版,第52页,第52页,第51页,第193页,第209页,第198页,第198页。

㉑ 陈垣《:史讳举例》,上海书店出版社1997年版,第100页。

㉒ 尹冬民《:〈述书赋〉笺证》,上海大学2012年中国硕士学位论文全文数据库,第49页。

㉓ 房玄龄等《:晋书》,中华书局1974年版,第1065页。

㉔ 洪钧陶《:草字编文物出版社》,中华书局1938年版,第918—939页。

㉜ 司马迁《:史记》,中华书局1959年版,第2481页。

㉝ 司马迁撰、泷川资言考证、水泽利忠校补《:史记会注考证附校补》,上海古籍出版社1986年版,第1257页。

㉞㉟㊱ 班固《:中华书局》,中华书局1962年版,第2222页,第1030—1031页,第2524—2525页。

㊲ 辛德勇《:张芝“匆匆不暇草书”本义辨说》《,中国典籍与文化》2009年第68期,第104—111页。

作 者:杜锋,首都师范大学文学院在读博士研究生,主要从事古文字研究。

编 辑:康慧 E-mail:kanghuixx@sina.com