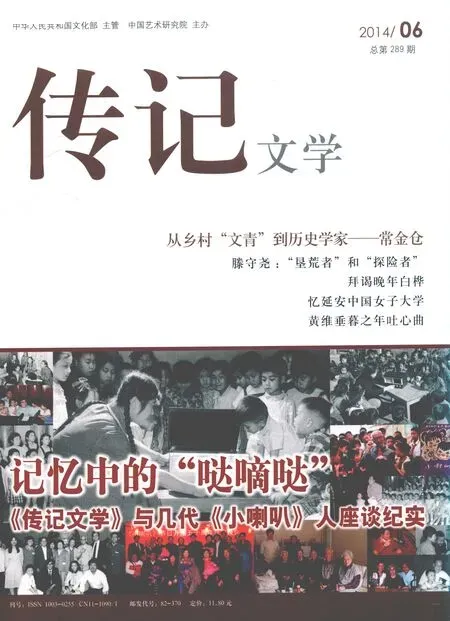

记忆中的“哒嘀哒”

——《传记文学》与几代《小喇叭》人座谈纪实

胡仰曦 整理

记忆中的“哒嘀哒”——《传记文学》与几代《小喇叭》人座谈纪实

胡仰曦 整理

它诞生在年轻共和国的美好时代;

它也曾在风雨中无声无息;

万物复苏小小喇叭花重新开放;

它面对挑战迎接未来……

《小喇叭》于我,是两段鲜明而简短的画面记忆:第一段是在一个明媚的夏日午后,没有上幼儿园,与家人在阳光暖暖的房间里玩着售票员卖票的游戏,三点整的钟声敲响,伴随着儿童的欢声,大人们的笑语,广播里传来“哒嘀哒,哒嘀哒,小喇叭开始广播啦!”的清脆声音……第二段则定格在一摞摞早已脆弱泛黄的信纸上,远在上海的爷爷几乎在每一封寄给我的信中都会写上这样一句话:“每天的小喇叭还听吗?”那个时代,一份《新民晚报》,加上一个时段的《小喇叭》广播就是弄堂里的爷孙俩每日的早教课堂了……

《小喇叭》的记忆,不仅属于我一个个体,甚至不属于任何一个个体,从1956年9月4日起,除了“文革”时期的被迫中断,它高昂地吹响在中国大地,在50后、60后、70后、80后、90后,一直到21世纪的00后甚至10后的孩子们耳畔回响,如果再加上他们的老师、家长,《小喇叭》无疑是新中国的一段集体记忆,是属于几代中国人的共同梦萦。因此,当2014年4月1日的清晨,我们《传记文学》杂志社的三位新老编辑一同踏进位于真武家园(中央人民广播电台职工住宅)的原《小喇叭》组组长贾玉芝老人的家中的那一刻,我们每个人都怀揣着各自对于《小喇叭》的记忆断片,而共同的好奇与疑问则集中在:“究竟是谁,为我们打造了关于《小喇叭》的童年记忆?”

贾玉芝、易杏英、郑秀琳、毕东明、林阿绵、郝尚勤、李晓冰……《小喇叭》人的名单远远不止这七个名字。但就在这一天,代表着《小喇叭》几个代际传承的“七人组”与《传记文学》编辑部齐聚一堂,为我们讲述了他们身临其中的《小喇叭》,其中曲折婉转、过往点滴,令人振奋、唏嘘、喜悦又伤感。他们中多已是白发苍苍的老者,也有年富力强、锐意进取、正行进在《小喇叭》复兴之路上的青年干将;他们像家人一般随意围坐,欢声笑语中忽而尖锐批评,高声争论,老者严厉而慈祥,眼中款款是对继承者们的爱意与鞭策;后继者恭敬又自信,直白坦率,侃侃而谈。这更加印证了《小喇叭》集体记忆的创造者,同样是一组群像,如同《小喇叭》58年来并没有一个统一的形象或代言人,就连“小喇叭”这个名称都是在大家:“这个名字响亮!”“小喇叭不就是孩子们人手一个的最常见普遍的玩具吗?最具代表性!”“我们广播是大喇叭,儿童广播不就是小喇叭吗?”的你一言我一语中,集思广益而得来的。

而这组群像在今天这个时代看来,有着极为难能可贵,甚至失而不再得的精神特质:其一,他们的内心干净、纯粹,热爱儿童。当年中央人民广播电台少儿部的口号便是:“要把最好的节目给孩子,要把最生动、最纯洁、最准确的语言传播给孩子。”他们怀着一颗童心投入日常工作,全心全意为儿童服务。在他们的语境中,多多少少带着些从那个红色的年代走来的“革命”词汇,但那熊熊燃烧的火一样的激情是那么真诚动人。只有纯净无暇的内心才能创造出纯净无暇的形象,在他们笔下,“动物王国奇又妙,知识海洋深又大,娃娃乐园娃娃乐,祖国山河美如画”。小白兔、小花猫、小叮当,看似简单、幼稚却正符合儿童的纯净心理与求知愿望;现在以刺激、好玩冲击儿童视听的魔幻、鬼怪,以复仇、战争、甚至暴力、血腥吸引眼球的成人化儿童作品,实在是残忍地用成人的堕落,污染了孩子们原本拥有的一张白纸。究竟是怎样扭曲、恐怖的心灵才能创造出如此扭曲、丑陋的作品呢?而又是怎样不负责任、不动脑子的指挥棒代替孩子选择了这些作品,让它们得以在各种媒体横行肆虐呢?究竟是谁在为现在的孩子恶意制造、强行传播精神垃圾呢?在这个层面上,《小喇叭》的坚守才显得如此弥足珍贵。

其二,相对于今天这个时代来说,他们对职业道德与职业精神的追求近似严苛。作为儿童故事编辑,他们必须掌握学龄前儿童年龄特点,熟悉儿童语言,精心选材、精心改编、精心录制。他们必须学识广博,懂得教育学与心理学的相关知识,有较高的文学艺术修养。他们还必须具有较强的社会活动能力,善于组织社会力量为《小喇叭》服务。他们走访幼儿园,蹲坐在地上,保持与孩子们同一高度,细心观察儿童行为,学习儿童语言。这样的高标准严要求,一干就是几十年。现在的幼儿园却以安全为名对他们拒之门外,而在门内,一些幼儿园就连孩子们的基本身心健康都保证不了。以保姆代替幼教,以黑户老外标榜外教,甚至用体罚、喂药、语言伤害“教育”孩子的事例更是不绝于耳。《小喇叭》退出幼儿园的无奈,折射出的是社会体制、行业规范的缺失与焦虑。

其三,他们从不突出自己,对孩子“爱就爱了”,不求回报。《小喇叭》“七人组”中有一位毕东明老人,她是原少儿部办公室的秘书,也是大家口中《小喇叭》的大管家。轮到她发言的时候,她讲的都是别人的事迹,尤其是老主任郑佳的幼儿教育理念。应她的提议,我们将已过世的郑佳与康瑛两位《小喇叭》人的文章也编入本次专题的附录中,对她们表示敬意与怀念。而关于毕东明老人自己,在我们翻阅大量《小喇叭》资料集的过程中,在白云娥同志的文章里找到了她的身影:“回忆我到《小喇叭》工作不久的一个年底,办公室的每个桌上都堆满了听众来信。那时的来信从剪拆、初阅、分类都要编辑一起干,到了年底必须把当年的信件处理完,还要把新年礼品寄给小听众。新年前的那几天夜晚,少儿部办公室总是灯火辉煌,大家都兴高采烈地忙着处理信件。有一次都忙到夜里十二点多了,领导催促大家回家休息,只见毕东明同志还提着一大摞信走了……”

《小喇叭》人在工作中都是忘我的,他们坚持这是一种精神,一种理念,理所应当,不求回报。当他们提到从祖国的四面八方收到小朋友们热情洋溢的来信,有城市的,有农村的,还有远在新疆的小朋友给编辑部的叔叔阿姨寄来一大包香甜的葡萄干,脸上飞扬着满足与喜悦,让人见之动容。现在物质充裕富足,早教机构鳞次栉比,只是早教人都把心思花在了名词、概念的偷换上,一个普通的儿童游泳,美其名曰“水育拓展训练”;一个简单的亲子游戏,被冠以“全脑开发”的骇人头衔,收费动辄几百上千,让人瞠目结舌,不明所以。温柔的笑脸背后,剑指家长的口袋,急功近利,不加掩饰。《小喇叭》“面向儿童,心想儿童”的理想时代真的已经离我们越来越远了吗?

我们生活多么好,张张笑脸朵朵花。

小喇叭也是朵花,开在灿烂阳光下。

“小喇叭”爱小朋友,小朋友爱“小喇叭”。

今天播完说“再见”!明天咱们又见面了:

“哒嘀哒,哒嘀哒,小喇叭开始广播啦!”

愿我们共同的“哒嘀哒”,不会只留存在记忆中,《小喇叭》这一朵与共和国少年儿童一起成长的小花在新的时代,能够创造出坚韧不息的生命力,继续绽放光华。