企业吸收能力、政府研发资助与外部知识获取对产学研创新绩效的影响研究

陈光华,梁嘉明,杨国梁

1 理论分析与研究假设

1.1 企业吸收能力对产学研创新绩效的影响

知识经济时代,企业创新越来越依赖大学、科研院所等外部知识来源,如何将企业外部知识转化为企业内部的创新变得尤为重要,这建立在企业吸收能力的基础上。Cohen和Levinthal开创性地提出了吸收能力的概念,认为吸收能力是企业识别、消化和应用外部新知识的能力[1]。企业吸收能力对商业成果 (产品、服务和专利)和知识成果 (通用知识、科学知识、技术知识和组织知识)的影响尤为受人关注[2]。Tsai比较了两家跨国企业业务单元吸收能力对创新绩效的影响,结果表明吸收能力显著影响业务单元引入新产品的能力[3]。Langa考察了西班牙纺织产业区中企业吸收能力对其新产品开发能力的影响,发现企业从外部获得的信息与知识为公司创新提供了必要动力,吸收能力越强的企业新产品开发能力也越强[4]。基于中国国情的研究也表明吸收能力对产品创新和过程创新非常重要,秦剑利用中国13个省165家在华跨国公司的数据,证明吸收能力和知识转移同时促进了突破性过程创新,而吸收能力也有助于突破性产品创新绩效的提升[5]。鉴于此,本文提出以下研究假设:

H1a:企业吸收能力与产品创新之间呈正相关关系。

H1b:企业吸收能力与过程创新之间呈正相关关系。

1.2 政府研发资助对产学研创新绩效的影响

创新成果在一定程度上具有公共品的特征,并且收益不能被企业独占,导致创新的私人回报率低于社会回报率。政府有必要采取举措弥补“市场失灵”。一些研究发现政府研发资助对企业创新起着明显的杠杆效应,能够带动企业研发投入,产生“互补效应”,从而促进企业创新能力的提升。Czarnitzki利用德国企业专利活动作为创新产出指标,比较东德和西德政府研发资助对企业创新的影响,发现政府研发资助显著促进了专利申请量提升,并且对吸收能力较弱的东德企业的创新影响更为重要[6]。程华基于我国大中型工业企业数据研究表明,政府研发资助对企业R&D产出,包括专利申请量和新产品销售收入都有明显的促进作用,并且对低、中低技术产业的R&D产出的促进作用比中高技术、高技术产业更为显著[7]。也有一些学者发现政府研发资助也可能会对企业研发支出产生挤出效应,企业可能放弃未得到政府研发资助或不能匹配足够资金的项目,会产生“挤出效应”,从而不利于企业创新。胡明勇认为政府资助的效果随规模增加而增加,达到某一阈值后会下降,呈倒 U型关系[8]。鉴于此,本文提出如下研究假设:

H2a:政府研发资助与产品创新之间呈倒u型关系。

H2b:政府研发资助与过程创新之间呈倒u型关系。

1.3 外部知识获取对产学研创新绩效的影响

开放创新环境下,大学、科研院所等机构的外部知识是企业创新的重要来源,面对日益激烈的国际竞争和技术变化,响应经济发展和产业化的需求成为其第三使命。Cassiman研究了比利时公共研究机构与企业之间的合作,指出研发合作对企业创新能力提升具有显著的正向作用,可以帮助企业加快研发速度,有效解决产品创新和过程创新中的各种复杂问题[9]。周国红调查了1639家企业的数据,指出与本地或外地高校、科研院所的合作与联系越紧密,企业后续新产品开发越多[10],企业与大学、科研院所的合作会生产互补性。也有学者认为外部知识获取具有替代性。Love对1300家英国制造业企业的研究发现,产学研合作与企业内部研发是替代关系,企业只需将研发外包或通过产学研合作来实现[11]。考虑到产学研合作研发团队是由企业、高校和科研院所组成的跨界临时性团队,团队成员在职业背景、知识技能和利益导向存在较大差异,团队规模扩大带来的管理与协调成本相应提高。尤其是当高校、科研院所研究人员规模过大的时候,由于我国现行对高校、科研院所论文产出导向的科技评价体系,高校、科研院所研究人员并不能完全摆脱论文发表的压力,因此人员过多反而可能不利于企业的产品创新与过程创新。鉴于此,本文提出如下假设:

H3a:外部知识获取与产品创新之间呈倒U型关系。

H3b:外部知识获取与过程创新之间呈倒U型关系。

2 研究设计

2.1 数据来源

本文以2007—2011年间677个广东省部产学研合作研发已验收项目为样本,数据来源于广东省科技厅综合业务管理系统。广东省部产学研合作研发项目分为申请、立项、验收三个阶段,本文采用的是已验收的项目数据,属于横截面数据。根据研究需要,我们对数据进行了筛选,剔除了高校、科研院所为主承担单位的省部产学研结合项目,以及社科类、管理类省部产学研合作项目,最终保留了677个以企业为主承担单位的技术开发类省部产学研合作研发项目,表1显示了这些数据的描述性特征。

表1 产学研项目相关数据统计性描述

2.2 变量测量

(1)因变量。本文以产品创新和过程创新作为因变量,分别用新产品数量 (Newproduct)和新工艺数量 (Newprocess)作为衡量指标。与专利申请或者授权量相比,新产品数量更加能够体现企业创新成果的经济价值。在过程创新指标的选取方面,以往的指标多以微电子控制设备原值[12]、生产过程中新设备和技术的引进数量等替代性的变量作为衡量指标。本文的新工艺数量指标直接来自统计数据,记录企业新的技术工艺,可以较为全面地刻画过程创新状况。

(2)自变量。本文自变量包括企业吸收能力、政府研发资助与外部知识获取。采用企业研发人员占员工总数的比重 (Epercent)、企业正式R&D部门的设立情况 (Lab)作为衡量企业吸收能力的变量。企业吸收能力与研发活动有关,大多数研究从知识基础的角度来看待吸收能力,尤其是从企业先前的知识程度来考虑,因此,采用上述替代性指标能够较为客观地反映企业吸收能力的情况[13]。采用政府资助金额 (Gfund)作为衡量政府研发资助的变量,对于每一个项目,广东省都给予一定的研发资助,一般都在25%以下,以期带动企业和社会资源的创新投入。采用项目中大学、科研院所人员(UR)作为衡量外部知识获取的变量。

(3)控制变量。本文考察了如下控制变量,一是企业规模变量,本文采用企业员工总数(Size)衡量企业规模,并取了对数。熊彼特创新假说认为企业创新与企业规模存在正相关关系,规模较大的企业更有可能为产学研合作提供资源与环境支撑[14]。二是项目经费总支出 (Expenditure)。项目经费总支出来源于企业自筹、政府研发资助,经费支出的大小显示了项目的规模。值得指出的是,项目经费与政府研发资助的数据均为已验收数据,只有一期,属于横截面数据,缺乏项目执行期间多期的时间序列数据。因此,本文采用了现值数据,而未采用永续盘存法核算资本存量。三是行业特征 (Industry)。行业特征影响着企业的技术机会、资源的可获得性、需求特征、分销渠道和客户服务,是影响企业创新活动的重要环境因素[15]。

3 实证分析

3.1 模型设定

本文模型的因变量是产品创新和过程创新,由于新产品数量和新工艺数量属于任意非负整数,不服从正态分布,需要引进描述非负整数特征的概率分布,采用计数模型。泊松分布和负二项分布更加适合分析计数模型的数据[16]。泊松模型的基本方程为:

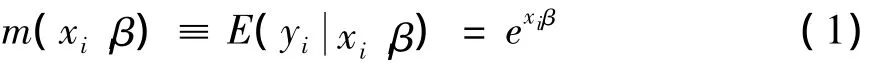

设每个观测值yi都来自一个服从参数为m(xi,β)的泊松分布总体:

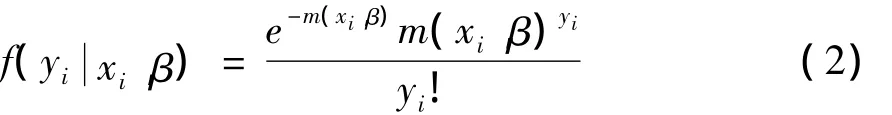

对于泊松模型,给定xi时yi的条件密度是泊松分布:

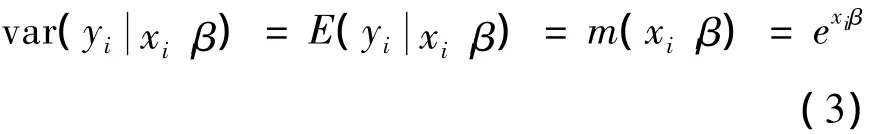

由于泊松分布方差与均值相等,即

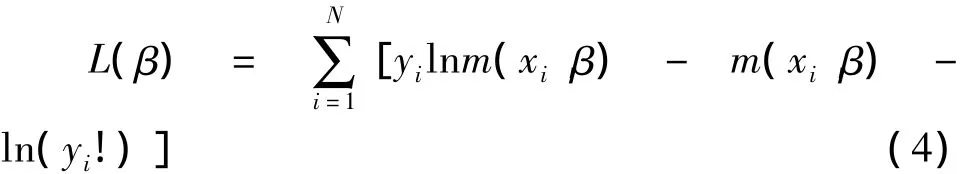

因此,参数β的极大似然估计量 (MLE)通过最大化如下的对数似然函数来得到:

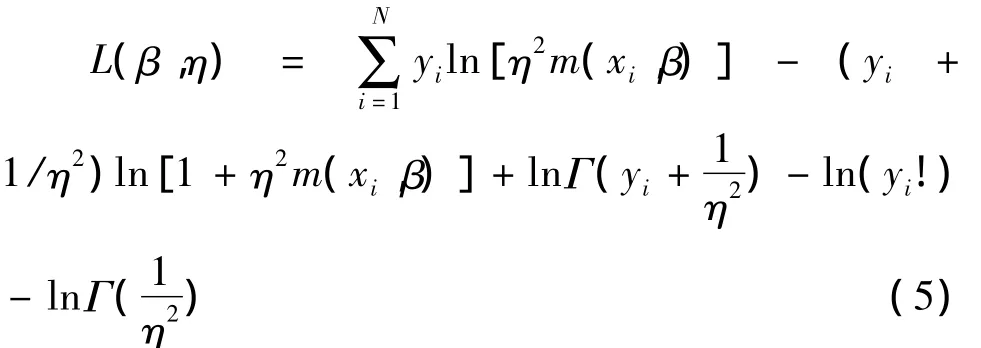

然而,泊松分布要求因变量均值与方差相等。在本研究中,新产品数量与新工艺数量的方差均远远大于均值,即样本数据存在过度离散,需要对泊松分布进行修正。负二项分布允许因变量方差大于均值,因此采用负二项分布的似然函数极大化来估计模型的参数,负二项式分布的对数似然函数如下:

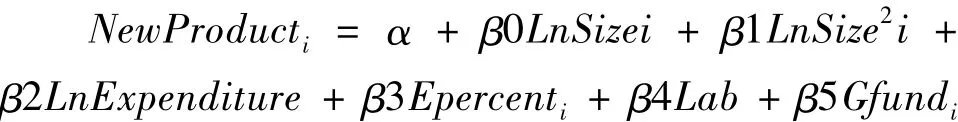

根据以上分析,结合本文的实际情况,我们构建了如下基本计量模型:

3.2 实证研究结果

表2显示了模型中主要变量的Spearman相关系数。使用Pearson线性相关系数须假设数据是成对地从正态分布中取得的,而本文因变量服从负二项分布,因此采用Spearman秩相关系数更为合适。结果显示,大多数自变量之间不存在较强的相关关系,可以将它们放在同一模型中进行检验。此外,实验变量一次项与二次项之间存在强相关关系,一同进入模型会导致多重共线性问题。为了减轻多重共线性问题,参考国内外研究经验[17-18],本文在构建二次项之前先对相关变量一次项进行了数据中心化。中心化之前,度量模型多重共线性严重程度的方差膨胀因子 (Variance Inflation Factor,VIF)为9.86,中心化之后的VIF为2.73,充分表明中心化后模型多重共线性问题得到减轻。

回归分析发现所有模型的LR chi2检验均在1%的水平上拒绝了过度分散系数alpha为零的假设,充分表明负二项分布模型要优于泊松分布模型。

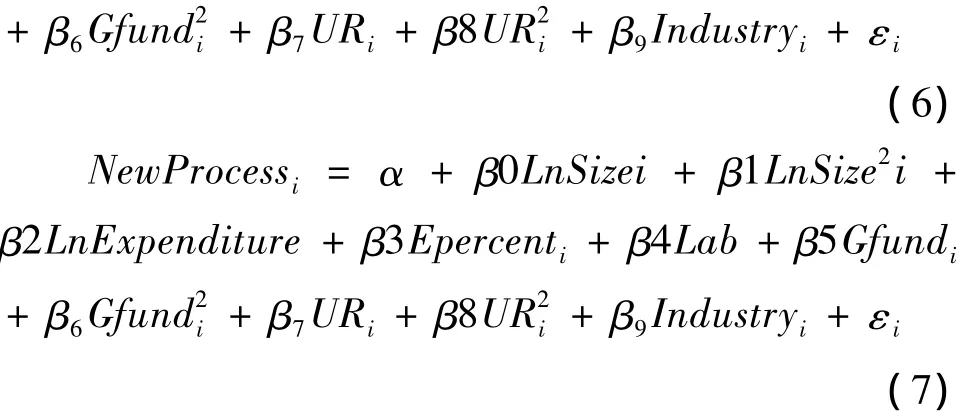

根据表3,企业吸收能力方面,模型1显示以研发人员比重度量的企业吸收能力在统计上支持假设H1a,表明企业研发人员比重与企业的产品创新是正相关关系,以实验室度量的企业吸收能力在统计上未能支持假设H1a。模型2的结果显示以研发人员比重度量的企业吸收能力在统计上支持假设H1b,以实验室度量的企业吸收能力在统计上未能支持假设H1b,这表明与产品创新一样,企业研发人员比重对过程创新同样很重要。实验室变量在模型1和模型2中都不显著,表明是否建立实验室与企业的产品创新和过程创新并没有必然的联系。

表2 主要变量的相关系数

表3 以产品创新与过程创新为因变量的模型分析结果

续表

政府研发资助方面,模型1和模型2的结果在统计上未能支持假设H2a和H2b,政府研发资助与产品创新呈U型关系,而非倒U型关系。随着政府研发资助的增加,企业产品创新绩效在逐步下降,当政府研发资助达到某个阈值之后,产品创新绩效开始显著提升。这个结论与之前大部分经验研究的结论不太相符,可能原因是,当政府研发资助力度过小的时候,并不能影响企业产品创新绩效,只有政府研发资助力度达到一定规模之后,才对企业的产品创新起到较为明显的作用。政府研发资助与过程创新之间的关系不显著。

外部知识获取方面,模型1和模型2的结果在统计上都支持假设H3a和H3b。表明高校、科研院所参与产学研的人数并不是越多越有利于企业的产品创新和过程创新。高校、科研院所人数在达到一定的阈值水平后,人数继续增多反而会阻碍企业创新绩效的提高。可能的原因是团队中高校、科研院所人数过多,会增加管理、沟通和协调的成本,降低创新绩效。另外,高校、科研院所参与人数过多,意味着团队中企业研发人员的比重会相应减少,可能导致企业的产品创新和技术创新问题未能得到有效反映,出现了企业产品创新和过程创新不升反降的情况。

模型1和模型2对控制变量的实证结果显示,产学研项目经费支出越多,越能产生更多的过程创新,而对产品创新的影响不显著。企业规模与产品创新之间呈倒U型关系,随着企业规模的增长,产品创新绩效不断提高,当到达一定阈值之后,产品创新绩效开始下降。企业规模与过程创新的关系不显著。行业控制变量方面,节能环保、现代农业、新能源、装备制造与产品创新呈负相关关系,生物产业、现代农业、新材料、新能源、装备制造与过程创新呈正相关关系。

4 结语

本文利用广东省部产学研合作项目677个项目的数据探讨了企业吸收能力、政府研发资助与外部知识获取对产学研创新绩效的影响,主要得到如下结论:第一,以企业研发人员比重度量的企业吸收能力对产品创新和过程创新具有显著的正向影响。第二,政府研发资助与产品创新之间呈U型关系,对过程创新的影响不显著。第三,外部知识获取与产品创新和过程创新之间呈倒U型关系。第四,项目规模对产品创新的影响不显著,对过程创新有显著的正向影响。企业规模与产品创新之间呈倒U型关系,对过程创新的影响不显著。节能环保、现代农业、新能源、装备制造与产品创新呈负相关关系,生物产业、现代农业、新材料、新能源、装备制造与过程创新呈正相关关系。

上述研究结论对如何提高产学研创新绩效具有重要启示。第一,企业吸收能力对企业的产品创新和过程创新绩效至关重要。考虑到产学研合作的特点,高校、科研院所只是知识的提供方,为了能够高效整合和利用高校、科研院所的知识,需要适度加大企业研发人员的规模,促进企业吸收能力的提高;第二,已有大部分研究显示政府研发资助对创新绩效起着重要作用,本文的研究却得出了不尽相同的结论。即政府研发资助只有达到一定规模才能对提高产品创新绩效起作用。从现状来看,广东省部产学研资助的产学研项目布局范围广泛,涉及众多行业。在资源有限的情况下,有必要适度提高项目的集约度,集中资源支持具有重大创新意义的项目,而不是“撒胡椒面”似的面面俱到。当政府研发资助力度不高的时候,反倒不利于企业的产品创新。政府可以有选择地支持重大项目,而对较小的项目,可以考虑采用其他政策工具,以政策引导为主,替代直接的政府研发资助。第三,高校、科研院所参与产学研的人数并非越多越好。一方面,高校、科研院所人数的增加需要企业吸收能力的相对应提升;另一方面,高校、科研院所人数的增加意味着沟通协调的成本大大增加。因此,需要组建相对适当的产学研研发团队规模,适度提高企业人数在产学研研发团队中的比例,更加积极发挥企业的创新主体作用,这样更加有利于提高产学研的创新绩效。

[1]Wesley M Cohen,Daniel A Levinthal.Absorptive capacity:a new perspective on learning and innovation[J].Administrative science quarterly,1990:128 -152.

[2]Peter J Lane,Balaji R Koka,Seemantini Pathak.The reification of absorptive capacity:a critical review and rejuvenation of the construct[J].Academy of management review,2006,31(4):833 -863.

[3]Wenpin Tsai.Knowledge transfer in intraorganizational networks:effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance[J].Academy of Management Journal,2001,44(5):996 - 1004.

[4]Manuel Exposito-Langa,F Xavier Molina-Morales,Josep Capo-Vicedo.New product development and absorptive capacity in industrial districts:a multidimensional approach[J].Regional Studies,2011,45(3):319 -331.

[5]秦剑.吸收能力、知识转移与跨国公司的突破性创新绩效[J].财经科学,2012,(11):84-93.

[6]Dirk Czarnitzki,Georg Licht.Additionality of public R&Dgrants in a transition economy[J].Economics of Transition,2006,14(1):101-131.

[7]程华,赵祥.政府科技资助对企业R&D产出的影响——基于我国大中型工业企业的实证研究[J].科学学研究,2008,(03):519-525.

[8]胡明勇,周寄中.政府资助对技术创新的作用:理论分析与政策工具选择[J].科研管理,2001,(01):31-36.

[9]Bruno Cassiman,Reinhilde Veugelers.R&D cooperation and spillovers:some empirical evidence from Belgium[J].The American E-conomic Review,2002,92(4):1169 -1184.

[10]周国红,陆立军.产学研对企业竞争力的影响程度研究——基于1639家中小企业问卷调查与分析[J].研究与发展管理,2005,(05):68 -72.

[11]James H Love,Stephen Roper.Location and network effects on innovation success:evidence for UK,German and Irish manufacturing plants[J].Research Policy,2001,30(4):643 -661.

[12]严海宁,谢奉军.FDI对我国企业产品创新和过程创新的影响——基于行业面板数据的经验分析[J].经济问题,2010,(04):46-50.

[13]初大智,杨硕,崔世娟.技术合作对创新绩效的影响研究——以广东省制造业为例[J].中国软科学,2011,(08):155-164.

[14]Kuo-Feng Huang,Chwo-Ming Joseph Yu,Dah-Hsian Seetoo.Firm innovation in policy-driven parks and spontaneous clusters:the smaller firm the better?[J].The Journal of Technology Transfer,2012,37(5):715 -731.

[15]聂辉华,谭松涛,王宇锋.创新、企业规模和市场竞争:基于中国企业层面的面板数据分析[J].世界经济,2008,(07):57-66.

[16]Jerry Hausman,Bronwyn H Hall,Zvi Griliches.Econometric models for count data with an application to the patents-R&D relationship[J].Econometrica,1984,52(4):909 -938.

[17]吕萍,柳卸林.开放性对科学创新和技术创新的影响——以国家重点实验室为例[J].中国管理科学,2011,(06):185-192.

[18]Yiannis E Spanos,Nicholas S Vonortas.Scale and performance in publicly funded collaborative research and development[J].R&D Management,2012,42(5):494 -513.