论创建中国改革开放经济学

——从“马学”与“西学”的关系产生的断想

王向成

(山东财经大学学报编辑部,山东济南 250014)

论创建中国改革开放经济学

——从“马学”与“西学”的关系产生的断想

王向成

(山东财经大学学报编辑部,山东济南 250014)

当前关于中国主流经济学的争论是经济学繁荣和发展当中出现的问题,马克思主义经济学和西方经济学在中国改革当中所起到的作用是关于主流经济学争论的焦点。不能简单地取消“西学”作为一门经济科学的地位,不应当把“马学”与“西学”并存看成是两者的斗争和对立,而应当更多地看到两者在中国改革开放这同一个主题下面的共同作用。同时,要注意区分经济学与政治经济学作为两种不同学科的对象和目标。并且要创建中国改革开放经济学以保护中国改革开放当中已经形成的经济学理论。

中国改革开放经济学;马学;西学;经济增长

中国经济学如同中国经济一样正在经历一次重要的变革。中国经济学的变革是在聚焦中国经济体制改革的过程当中发生的。各种经济学理论在对改革过程发出声音的同时,自身也在发生改变。在改革当中得到应验的理论与对改革发出批评的声音交织在一起,以致于难以找到合适的线索来概括这个时期的经济学主线。

一、西方经济学对中国改革的影响及其评价问题的争论

1、关于西方经济学对中国改革开放的作用

吴敬琏先生在《经济学家、经济学与中国改革》一文中指出,改革开放后高校恢复西方经济学教学,从而中国经济学家恢复了与世界经济学界的联系,并运用现代经济学原理去分析中国的经济问题[1]。这里“现代经济学”一词就是指“西方经济学”。吴敬琏 (2004)认为,中国经济学家运用现代经济学 (西方经济学)的基本理论和基本分析工具,分析和评估中国市场化改革的进程,提出有科学依据的建议;他提到了J·科尔奈、J·托宾、马斯格雷夫 (Richard Musgrave)等多位外国西方经济学家的经济学思想和意见,在“市场经济体制目标的确立”、“宏观经济方针的确定”、 “财税银行外汇宏观管理体制改革”、“国有企业改革”四个方面,影响和确立了改革决策当中的基本方向、基本框架和主要内容[1]。吴敬琏先生的这篇文章等于明确肯定了西方经济学在当代中国经济体制改革关键环节起到的重要和基础性作用,引起了改革究竟是不是以西方经济学为指导、西方经济学是否已经成为中国当代主流经济学的问题和争论发端。

2、关于西方经济学指导改革开放的争论

一些人认为如果承认了吴敬琏先生的阐述,承认了西方经济学在中国改革当中起到的关键影响,那么就等于承认了当代中国经济学即使不是全盘西方化,至少也是主流西方化。杨承训(2005)认为,吴敬琏赞颂西方经济学在我国的传播和在改革中的指导作用,认定只有西方经济学才能解决中国的问题,理所当然地应当成为中国的主流经济学,说明西方经济学主导中国的改革,与历史事实不符,特别是改革开放的27年,GDP年均增长率达到9%以上,这些不是靠西方经济学。他认为我国的改革路线不是来自新自由主义,而是把马克思主义基本原理运用于中国的实践[2]。在这个问题上,刘国光 (2005)提出了与杨承训相同的观点,他认为西方经济学理论指导中国经济改革和发展的说法是不符合实际的,以西方理论为指导的说法会误导中国经济改革和发展的方向[3]。可以看出,对西方经济学在改革当中作用的争论已经上升为对西方经济学总体评价及其在我国经济学当中应有地位的争论。

3、关于西方经济学性质问题

刘国光提出的西方经济学不仅没有指导中国的改革,而且也不能使其成为中国改革指导的观点,与对“西学”的定性有关。

(1)非马克思主义经济学等于反马克思主义经济学

刘国光 (2005)认为,西方经济学是指非马克思主义经济学或非马克思主义政治经济学[3]。“非马克思主义经济学”这个特定用词是在经济学领域里长期使用的一个定性概念。贾后明(2007)认为,经济理论领域的斗争是马克思主义与非马克思主义斗争的焦点和核心;西方资产阶级学者千方百计想否定马克思主义,他们只要在经济理论上证明马克思主义经济理论是不科学的,也就能够从根本上否定整个马克思主义理论的价值;一些过去从事马克思主义政治经济学教学和研究的人不仅转向了西方经济学的研究,而且也加入了反对马克思主义经济理论的行列[4]。卫兴华 (1999)认为,西方经济学不是简单的地域界定,而是指与马克思主义经济学相对而言的资产阶级经济学[5]。由此可见,马克思主义经济学与非马克思主义经济学 (西方经济学)是相互证明对方错误的斗争关系,“非马经济学”(西方经济学)是“反马经济学”。作为反马克思主义经济学的西方经济学不可能也不允许指导中国的改革。

(2)西方经济学全盘否定论

余斌 (2005)提出了对西方经济学更为广泛化的否定性看法,他认为西方经济的发达与西方经济学毫无关系,除了否定和批判,别无其它正确的对待方法[6]。这等于说,西方经济不是依靠西方经济学而发展,西方经济学对中国不会有用,当然更谈不上指导中国的改革。

4、关于马克思主义经济学被边缘化

刘国光 (2005)认为西方经济学没有指导中国的改革,指导中国改革的是“与时俱进的马克思主义”经济学[3]。但是,就在《经济学教学和研究中的一些问题》同一篇文章里,刘国光又指出了“马克思主义经济学的指导地位被削弱和被边缘化”、 “马克思主义经济学地位下降”的问题[3]。这个边缘化现象和问题的提出与前面“马学”指导改革的观点是互相矛盾的。如果改革是以马克思主义经济学为指导的,就不存在马克思主义经济学指导地位被削弱或者下降的问题,而是在改革中地位得到巩固和提高,除非刘国光能够说明指导中国改革的“与时俱进的马克思主义”经济学与被边缘化的马克思主义经济学不是同一个马克思主义经济学,否则不会出现一者受“西学”冲击而地位下降,而另一者在改革当中地位上升的问题。所以,指导改革的经济学概念仍然处在争论当中。

二、关于马克思主义经济学对改革的指导作用

中国改革开放事业的发展肯定伴随中国经济学的发展和影响,这是毫无疑问的。没有经济学理论影响的经济发展与没有制度设计的经济发展一样是不存在的。现在争论的焦点是,中国经济学在改革开放的30年时间里产生的很多过去所没有的观点和理论,究竟属于“马学”还是“西学”。在主张马克思主义经济学指导中国改革的观点里,同时还包含着对马克思主义经济学的分类,显得有点复杂。

1、关于“传统马学”和“当代马学”

关于“西学”在当前中国的传播,晏智杰(2005)[7]提出了与吴敬琏先生相类似的观点,他认为从“马学”一统天下到“马学”与“西学”两家并重,是我国经济学教学、研究和学科建设的一种历史的进步;中国经济学研究和建设的指导思想,既不是传统马克思主义经济学,也不是当代西方经济学。这里,晏智杰提出了一个过去在经济学界不曾出现过的概念—— “传统马克思主义经济学”。他认为所谓“传统马克思主义经济学”就是指一切以前人的论断为依归,不能客观地看待改革开放以来已经取得的理论成果,或者对改革开放的方针政策发生怀疑和抵触的僵化观点。他举例说明,传统马克思主义经济学不认为社会主义可以搞市场经济,社会主义市场经济运行方式、多种经济成分的所有制结构以及分配制度,都不可能从马克思主义政治经济学那里得到答案。或者说,所谓“传统马克思主义经济学”是指那种不能给中国的改革提供正确答案和理论根据的马克思主义经济学。可见,晏智杰认为所谓“传统马克思主义经济学”不是中国改革开放的经济学理论指导,指导中国改革开放的是“当代马克思主义经济学”。

2、关于“创始人”马克思主义经济学和“发展”马克思主义经济学

卫兴华 (2006)[8]反对“传统马克思主义”的提法,他认为从表面来看只是否定“传统的马克思主义”,其实这是从整体上否定马克思主义的一种手法,是把“传统马克思主义”与“当代马克思主义”两者完全割裂和对立起来,问题的实质依然是以马克思主义经济学为指导,还是以西方经济学为指导的问题。他认为马克思主义这一概念可以有两种内涵:其一是指马克思主义创始人的理论体系,其二是包括发展了的马克思主义。可以看出,卫兴华在不赞成晏智杰把马克思主义经济学分为“传统”和“当代”两种经济学的同时,自己又提出了把马克思主义经济学分为“创始人”和“发展”两种经济学。因为,卫兴华 (1999)[5]同样认为,不能要求马克思主义提供我国改革与发展所需要解决的一切问题的现成答案。改革开放以来,调整所有制结构、公有制为主体发展多种所有制经济等,在马恩著作中找不到现成答案和直接理论根据。或者说,改革的理论或经济学原理是马克思主义经济学的“创始人”理论当中所没有的,因而也不可能用“创始人”的马克思主义经济学来指导改革,因而属于“发展”的马克思主义经济学。尽管卫兴华这种对马克思主义经济学的分类,如他自己所批评晏智杰的那样,同样存在割裂马克思主义整体性的问题,但是有一点是共同的,就是认为指导中国改革的是一种新形态的马克思主义经济学。

三、“马学”与“西学”的外部关系

马克思主义经济学还是西方经济学指导中国改革的争论,提示了当前中国经济学的基本状态,就是两种经济学都有一定的存在地位,构成外部化的并立关系。这种外部关系的实质不仅在当前的经济实践当中成为矛盾,而且作为经济学知识形态来看则缺乏内在化的概念关系。关于这种外部关系的看法,大都是围绕如何构造有利于当前和未来中国经济发展的经济学形态而展开的。

1、马克思主义经济学与西方经济学不能并存

刘国光 (2005)[3]认为,大学里“马学”和“西学”同样作为两门基础经济学或者基础经济理论,是属于双轨制,是错误的,表面上是并重,实际上是西方经济学泛滥。他主张只能把马克思主义经济学作为一门基础经济理论,要实行单轨制而不是双轨制。显然,刘国光认为当前一段时间西方经济学在中国的传播是属于“泛滥”性质的,冲击了马克思主义经济学的主导地位,对这种倾向应当给予纠正,不允许西方经济学与马克思主义经济学形成“并重”的并存关系,应当取消两者的“双轨”,实行“单轨”。丁冰 (2006)认为,不能把马克思主义与西方经济学等量齐观,只有马克思主义经济学才是唯一代表无产阶级和广大劳动人民利益的最完整、最科学的经济理论体系[9]。这种认为西方经济学不能与马克思主义经济学“并重”或“等量齐观”的主张,其实更多地是把西方经济学在当代中国的传播和对改革的影响所可能产生的负面作用放在了第一位,过多地从斗争角度看待两种不同的经济学,突出了它们的相互排斥性,而不是从积极意义上看待它们可能产生的关系。

2、“马学”与“西学”可以并存

还有一些专家认为西方经济学与马克思主义经济学有着相互有益的外部关系,两者都有同时存在的理由。李松龄、黄玉龙 (2007)认为,研究生产力变化规律的西方经济学与研究生产关系变化规律的马克思主义经济学,不应该是完全对立的关系,而应该是对立统一的辨证关系,马克思主义经济学与西方经济学可以在生产力与生产关系对立统一的社会基础上相互结合[10]。王胜男(2011)认为,对于马克思主义经济学的研究与西方经济学的比较,通常会考虑两者的对立,对于二者之间的共同性,却缺乏有效的对比[11]。于喜繁 (2012)认为,在社会主义初级阶段,马克思主义经济学与西方经济学共同发展的基本格局将长期存在;改革开放和现代化建设既需要西方经济学,也需要马克思主义经济学[12]。程恩富(2009)认为,中国经济学需要一个现代化的过程,在这个过程中,“马学为体”、“西学为用”、“国学为根”应当成为正确发挥主观能动性的基本学术原则[13]。或者说,马克思主义经济学与西方经济学等各类经济学应当按照“体用”关系统一在一个现代中国经济学当中,成为一个经济学理论系统。不难看出,虽然这些经济学观点并没有把马克思主义经济学与西方经济学放在相等的位置上,但是也没有认为两种不同的经济学是互相反对的关系,而是认为它们之间存在共同之处,包括学理上的共同之处和应用方面的共同之处,看到了它们之间作为外部关系的可以兼容互补的性质。因而,两种经济学可以在这种兼容互补的基础上成为同一个中国经济学的组成部分,同样为当前中国的改革开放提供经济学的理论或知识帮助。或者,从最低限度说,它们在当前中国经济学中都可以拥有自己的位置,尽管这种位置有主要与次要的区别,但是包含在其中的共同观点是不再允许用非马克思主义经济学的名义来全盘否定或者取消西方经济学。

3、“马学”与“西学”兼容合并

有一些专家不赞成取消西方经济学,但是也不赞成保留两者的外部化并存状态,而是主张形成西方经济学与马克思主义经济学的合并。这种观点的要点是认为两者存在经济学一般范畴关系的内在一致性,并且可以以此为基础做出合并尝试。

王书文 (2003)认为,长期以来,我们对马克思主义政治经济学的某些理论存在教条式的理解,比如过分强调与西方经济学的对立性,而忽略二者的相容性;西方经济学从某些角度概括和总结了社会化大生产和商品经济、市场经济的一般性规律,这是与马克思主义经济学相一致的[14]。孙居涛 (2008)认为,伴随中国经济体制由计划经济体制向市场经济体制过渡,西方经济学中反映市场基本规律的范畴逐渐被马克思主义经济学所接受,如资本、剩余价值、失业、通货膨胀、通货紧缩、经济周期等,这些在传统经济学中曾被认为是资本主义特有的经济范畴,现在都嬗变为现代市场经济所共有的一般经济范畴[15]。叶海云 (2002)认为,中国经济学发展的历史贯穿着两种经济学的矛盾史、争论史。时至今日,两者存在的难以克服的矛盾是制约中国经济学建立和发展的‘瓶颈’。尽管有些学者尝试将两者的基本思想统一在一个体系中,但结果总不能令人满意[16]。曹俊杰 (2003)认为,建立新经济学框架体系,绝不是将两者简单相加或糅合在一起,而是一种全新理论体系框架的创造,甚至包括对有关基本概念、基本理论的重新诠释;现在有人确实已经实践了这种结合,不过这种尝试未见其成功,通常是将两套理论堆砌在一起或穿插排放,显得很不协调和不伦不类[17]。周平轩(1997)认为,对马克思主义经济学和西方经济学“两大体系的继承和扬弃,并不意味着对它们的简单拼凑;这就需要我们在兼收并蓄的同时,进行必要的理论创新并对一些原有命题给予修正”[18]。

把马克思主义经济学的特有范畴在市场经济理论模式下上升为经济学一般范畴,在此基础上建立马克思主义经济学与西方经济学融为一体的经济学。但是,这种融合尝试是不成功的。因为,尽管范畴相同,但是两种经济学对这些范畴的观点是不同的。如果将两种格格不入的观点摆在一起,则会由于缺乏概念的一贯性而显得非常机械和生硬。同时,如果为了克服这种机械排列和生硬嫁接而出现的形态矛盾,提出对马克思主义经济学的基本概念加以重新解释和修正,则等于要求形成纯粹学术化的马克思主义经济学。但是,即使这种学术化马克思主义经济学能够形成,也无法将其与西方经济学融为一体,并立状态仍然会存在。

四、对外开放和中国经济学与世界经济学

中国的对外开放政策带来的对外经济交流以及由此而对国内体制带来的变化,构成了中国经济体制改革的外来因素。这种外来因素对中国经济体制的影响与国内主导的体制改革存在很大的不同:其一是原版的西方经济模式,其二是国内外一体化的运作机制。关于如何对待西方经济实体模式进入中国的现象,中国经济学界将其作为构成中国整个经济体制的一个组成部分,同时也是构成当代中国经济学的不可缺少的组成部分来对待。

1、中国经济学与世界经济学

中国的对外开放和经济交流面对的第一个问题就是,如何在实体经济交流的同时,面对不同国家的社会经济制度及其在经济运作方式当中所包含着的西方式的经济学观念。邓小平 (1987)强调,开放是对世界所有国家开放,对各种类型的国家开放[19]。或者说,中国不会因为社会制度的不同而对开放国家的类型设定限制,既要对社会主义国家开放,也要对西方资本主义发达国家开放。开放对中国经济学产生的问题与挑战则是:世界经济学是什么,它与中国经济学是否相同,如何对待中国经济学与世界经济学的关系。程恩富 (2005)认为,就理论经济学来说,世界主流经济学是西方经济学;中国经济学是现代马克思主义经济学[20]。由于世界经济学是以西方经济学为主流经济学,所以,与西方国家交往和经济往来的结果是西方经济学通过对外开放而传入中国。这种方式传入的西方经济学产生了一个特有的名称—— “海归派”经济学。何炼成 (2006)认为,我国经济学界的“海归派”并非都是资产阶级新自由主义者,更不是“反马克思主义经济学家”[21]。所以,如果不认为以西方经济学为主流的世界经济学属于“反马克思主义经济学”,那么由开放而传入的世界经济学就可以与中国经济学同时存在,成为当代中国开放经济学的主要流派。

2、中国经济学与世界经济学相互融通的“接轨派”

如程恩富指出的那样,中国经济学与世界经济学不仅主流不同,而且基本经济制度也不同。因而,不同经济制度的国家要实现经济交往就必须在不同当中寻找和建立共同的交往方式和方法。这种交往方式必须是国际公认的方式,而不是只有中国自己承认而与国际交往方式不相衔接的方式。尤其是在经济实务方面的基本关系,如贸易规则、会计结算、外汇兑换和信贷关系等等,否则国家间贸易将无法完成。而且,问题在于中国无法要求世界经济在经济实务规则方面按照中国的规则靠拢,而是相反,中国只有向世界经济的基本规则看齐。谢晓娟 (2002)认为,一国经济同世界经济接轨要求该国的经济体制要向世界上占主导地位的经济体制靠拢[22]。然而,目前世界上是西方发达资本主义国家及其市场经济联合体经济体制占据主导地位,中国国内凡是涉及对外贸易和利用外资的经济实体,不论是国有的还是私有的,都必须按照西方经济体制规则开展经济活动,这样就不能不说是西方国家经济体制通过中国的对外开放政策形成了对中国国内经济体制的影响。

3、现实因素

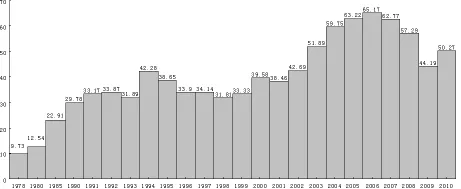

笔者认为,“接轨派”的经济学观点可以通过我国开放30年来对外贸易、引进外资和经济合作对国内经济发展起到拉动作用的统计数据而得到现实实证的支持,如图1所示。

图1 中国外贸进出口占国内生产总值的比重 (单位:%)

从图1可以看出,我国外贸进出口占国内生产总值 (GDP)的比重经过改革开放30年的发展,已经从改革开放初期1978年的9.73%上升到2010年的50.27%,其中比重最高的2006年达到65.17%,比1978年增长6.69倍。对外贸易的发展可以直接说明我国对世界上所有国家全面对外开放政策给中国国内经济的增长带来的经济效益。

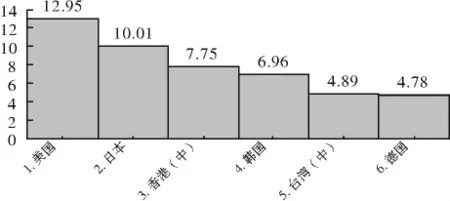

图2 2010年中国对外贸易进出口额超过1千亿美元的国家和地区占当年中国外贸总额的比重 (单位:%)

从图2可以看出,当年外贸总额超过1千亿美元的国家 (地区)一共有6个,均为美国、日本等资本主义发达国家或市场经济国家或地区,相当于当年中国外贸进出口额度的47.34%。与此同时,根据当年国家统计局统计数据,2010年中国与俄罗斯、越南、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦8个社会主义国家的外贸进出口额度总和为1153亿美元,只相当于当年中国进出口总额的3.87%。

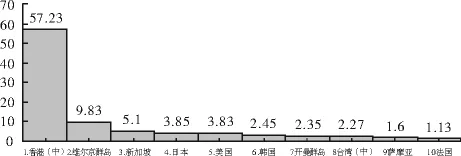

图3 2010年外商在华直接投资额10亿美元以上国家在当年外商直接投资总额当中所占比重 (单位:%)

图3显示2010年外商在华直接投资的国家类型情况。外商直接投资在10亿美元以上的9个国家均为市场经济国家和地区,相当于外商在华直接投资总额的89.64%。同时,根据2010年国家统计局统计数据,2010年俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦和越南4个社会主义国家在华直接投资总额为0.3357亿美元,占外商在华投资总额的比重为0.03%。

通过中国对外贸易和外商在华直接投资的统计数据分析,不仅可以看出中国30年来对全世界所有国家贸易和招商投资开放所取得的成就,同时也可以说明,如果中国设定对外开放的国家类型,只对社会主义国家开放而不对资本主义市场经济国家开放、只对发展中国家开放而不对西方发达国家开放,中国就不可能通过参与国际市场来带动国内生产总值的快速增长。如果对这种问题还要划分中国的经济实务与世界经济实务的差别,则中国的对外开放政策就将因为经济学科的画地为牢而成为一句空话。所以,中国对西方资本主义国家的经贸发展是中国国内经济增长所必需的,那么,中国也不能缺少西方经济学。

五、创建中国改革开放经济学的条件

从当前中国主流经济学问题争论及其热烈的程度可以看出,中国已经形成了马克思主义经济学、西方经济学和当代中国经济学等等各种理解的几个不同学术流派。学术观点和流派的多样化说明当前中国的经济学与当前中国的经济发展一样正处在繁荣时期,经济学的活跃与社会经济的发展形成交相呼应的态势。同时,从多种流派当中寻找主流学术符合经济学形态的简约化规律。基于前面中国当前主流经济学的争论当中反映出来的学术观点及其矛盾,笔者认为构建当代中国主流经济学应当具备以下前提条件:

1、发展马克思主义经济学与马克思主义经济学流派化

从马克思主义经济学与西方经济学指导地位的争论可以看出,当前关于马克思主义经济学的概念就出现了许多品种,如“传统马克思主义经济学”、“创始人马克思主义经济学”、“发展马克思主义经济学”、 “与时俱进的马克思主义经济学”、“现代马克思主义经济学”等等。马克思主义经济学的概念多样化主要反映出两个问题:

(1)马克思主义经济学的发展和学派化

当前许多学者一致承认,指导中国改革的经济理论不是从马克思主义经济学现成的理论当中找出来的,甚至是与马克思主义经济学原来理论有矛盾。所以,马克思主义经济学要根据当前中国改革的发展需要进行创新。在这种马克思主义经济学的发展当中,出现了围绕改革理论而形成的不同理解,保留这些不同理解而不是简单地将其取消,有益于马克思主义经济学的发展。程恩富 (2005)认为,马克思主义多学派的发展被管死,非马克思主义多元化的扩张被放活有损于马克思主义经济学的继续繁荣[24]。所以,应当允许围绕中国改革形成创新马克思主义经济学的不同流派的同时存在和相互争论。

(2)马克思主义经济学的发展缓慢和重新解释

安建华、刘谦 (2012)认为,与西方经济学的蓬勃发展相反,相对来说,马克思主义经济学的发展有些落后了[25]。马克思主义经济学发展的落后实际上是导致西方经济学扩张的一个重要原因,而管死和行政干预是马克思主义经济学发展缓慢的主要原因之一。毛泽东 (1959)曾经指出:“马克思活着的时候,不能将后来出现的所有问题都看到,也就不能在那时把所有这些问题都加以解决”[26]。所以,不能认为马克思主义经济学已经将中国经济发展中所有的问题都解决好了,而是要结合中国当前发展的需要去探索和创造。在中国的改革当中,可以放弃苏联式的计划经济体制,同样也可以放弃苏联式教科书对马克思主义经济学的解释,而根据马克思主义著作对马克思主义经济理论的原有阐述进行话语解释和概念阐述,结合中国经济改革的经验和理论,形成中国学者的马克思主义经济学理论体系。

2、两种经济学的学科关系

马克思主义经济学与西方经济学指导地位的争论反映出来的矛盾纠缠,原因在于有几个重要的原则问题没有弄清:

(1)学术讨论与政府政策

马克思主义经济学与西方经济学关系的讨论是围绕哪种经济学指导了中国的改革、谁应当是当代中国主流经济学的问题而展开的。这种提出问题的方法本身就暗含着把一个学术问题与政府政策混合在一起了,必然造成将哪一种经济学确定为中国当代主流经济学就等于用哪种经济学指导中国未来改革方向的印象。实际上,作为学术是分为两种情况来进行的:一种是对过去已经形成的经济现实的学术化总结,一种是对未来可能遇到的问题预测和解决方案。前者根本不需要争论,只需要按照已经发生的事实去阐述就可以了,不需要改造。后者则完全是探讨性和预测性的。所以,中国的经济学要成为一门科学首先就要尊重事实,按照政府已经操作和实施的经济措施去阐述中国的经济学。或者说,当代中国的经济学应当是一部中国现代经济发展史和理论史,而不是对已经发生的现代史进行应该或不应该的真伪争论。江泽民 (1991)同志早就指出:“1991年我花了很长一段时间研究西方经济学。我得出结论,……要把经济搞上去,必须用市场经济的办法”[27]。可见,西方经济学在高层做出市场经济体制改革的决策过程中确实起到了不容否定的作用。但是,政府政策永远是某种具体的措施,而绝对不会将某种经济学宣布为政府政策。因而,争论究竟是马克思主义经济学还是西方经济学指导了中国的经济改革是把学术与政策混为一谈的提法。

(2)经济学与政治经济学的区别

笔者认为,马克思主义经济学与西方经济学的主流地位问题如果作为学术问题来争论就显得缺乏学术规则。因为,首先作为学术应当区分不同的学科。不同学科里的问题是没有办法进行地位问题争论的,因为提出问题的角度和对象就不同,相互之间不存在共同的概念和语言。

西方经济学属于经济学,它是以财富增长和生产效率的提高为学科对象和目的;马克思主义经济学属于政治经济学。政治经济学与经济学同样是以社会生产为研究对象,但是有区别的地方在于经济学把如何促进财富增长或者如何提高生产效率作为研究对象,而政治经济学是把社会生产方式和生产关系作为研究对象。或者更明确地说,政治经济学研究的是经济增长或财富增加给整个社会带来的经济活动的外部性问题,而且更多地不是看重这种经济活动的外部性的正面影响,相反,在更多的情况下看重的是经济活动的外部性的负面影响。也可以说,政治经济学不是着眼于财富增长及其带来的舒适与享受,而是看重财富增长背后所掩盖的问题,如超时工作、使用童工、拖欠工资和缺乏劳动保护等,以及财富增长产生的后果,如贫富分化、竞争加剧、失业增加、经济风险、环境破坏、暴力侵财、奢靡腐败和道德堕落等。所以,经济学与政治经济学对同一个现象提出的看法和理论会是完全不同的。但是,政治经济学的研究对象不应当以否定经济学的研究对象为前提。经济学或西方经济学在当代中国的应用属于社会生产效率提高的范畴。同时,当代中国政治经济学应当把当前中国在经济快速增长过程中所产生的外部化现象作为主要研究对象,如公有财产向私人手里转移、政商不分、家族经济、利用私人关系办公事、就业和失业、拖欠工资、不准城市人口购买农村的土地和房产、人口与经济条件挂钩、个人权利不受尊重、信息不对称、自然环境恶化、政府机关管理不到位和不作为现象等等。然而事实正相反,中国当前的主流政治经济学没有针对这些属于本学科的问题展开研究,反而试图对经济发展划出框框加以限制,缺乏学理上的合理性。

(3)经济学与哲学的区别

除了经济学与政治经济学容易混为一谈外,经济学还很容易与哲学混合在一起,导致经常用哲学的原理来规范经济学理论。生产力和生产关系的规律、社会形态进化规律理论等,都属于人类历史哲学规律范畴,不应当将它们简单地运用到经济学理论当中,更不应当用哲学规律给经济学划出框框和界限。如果要求经济学偏离增进价值和财富的学科目的,则经济学将变成另外一种学科。社会主义和资本主义都属于社会形态概念,不应当将其运用于所有经济学范畴,区分社会主义的生产力或资本主义的生产力,甚至社会主义的贸易或资本主义的贸易等等。所以,笔者认为,解决好马克思主义经济学与西方经济学的关系,不是要谁和不要谁的问题,而是应当界定不同的对象和范围,在避免绝对化和不应有的扩大化的同时发挥各自的作用。

3、构建中国改革开放经济学

通过前面的讨论可以看出,当前中国经济学界对于中国主流经济学的概念缺乏明确的定义和比较一致的意见,对改革开放涉及的经济学理论存在很大的争议以至于互不相容,这种状态在短时间内难以解决。为了保护改革开放这个当前主导中国经济发展的主要力量,避免改革在经济学理论方面陷于不知所宗的尴尬局面,笔者认为应当像建立地域上的经济特区那样,在经济学里面建立一门以改革开放为主题的经济学。

(1)改革开放经济学应当把普通经济学作为学科属性

改革开放经济学应当把经济增长和财富增加作为经济学研究的目的,符合普通经济学的研究目标。如何增进和保持经济运作机制的高效率和经济价值的高增长是改革开放经济学的主要理论出发点。尤其是在体制设计和经济运行架构方面,应当把产权明晰、自负盈亏、要素流动、资本效率、物畅其流、人尽其才、价值相等和公平正义作为基本原则,体现我国改革开放所取得的成就和对高经济增长的观念支持。

(2)改革开放经济学应当把政治经济学作为外围经济学

政治经济学主要研究经济发展的外围环境问题,包括法制建设、自然环境、地方习俗、公共利益、道德观念以及劳动者权益保护等等。但是这些问题的研究不应当损害经济增长这个基本目标。

(3)改革开放经济学应当是一部中国经济体制改革史

中国30年改革开放所取得的经济建设成就是中国共产党根据中国国情和世界经济发展做出英明决策的结果,是当前中国各个经济学派所公认的。把改革作为中国当前发生的事实和历史加以研究和学理阐述,可以避免过多的争论和经济学派别之间的无规则争斗,避开学术方面使用行政处罚手段而无公理可讲的麻烦局面,从而实现学术争论以基本事实为出发点而不是以概念和想当然为指引。

(4)改革开放经济学应当是世界经济学

对外开放对中国经济发展的意义在很大程度上甚至超过了中国国内经济改革所能够起到的活跃经济的作用。从国际交流而产生的贸易、投资、金融和货币制度的世界经济一体化,使得中国成为世界经济体制的一个构成部分,世界经济学因而成为中国改革开放经济学的主导观念。在建立中国当代世界经济学的时候,尤其应当克服农民式的地域观念和狭隘的利己主义,把世界经济规则引进到中国经济学当中来,更多地看到与国外进行贸易交流、引进外资和高科技以及先进的企业管理方式给国内经济带来的直接利益,把国际化、世界化这些过去中国经济学当中最缺乏的概念作为中国当代改革开放经济学的主流思维。

(编辑:周亮;校对:余华)

[1]吴敬琏.经济学家、经济学与中国改革[J].经济研究,2004,(2):8-16.

[2]杨承训.马克思主义才是中国主流经济学的灵魂[J].毛泽东邓小平理论研究,2005,(9):6-14.

[3]刘国光.经济学教学和研究中的一些问题[J].经济研究,2005,(10):1-10.

[4]贾后明.论马克思主义经济学的命运及与西方经济学的分歧[J].前沿,2007,(4):21-26.

[5]卫兴华.关于“政治经济学”的理论思考[J].河南社会科学,1999,(2):42-47.

[6]余 斌.关于两种教条主义的进一步分析[J].毛泽东邓小平理论研究,2005,(9):21-23.

[7]晏智杰.关于中国经济学的指导思想问题[J].西安财经学院学报,2005,(12):5-6.

[8]卫兴华.不要制造“传统马克思主义”与当代马克思主义的对立[J].当代经济研究,2006,(4):1-6.

[9]丁 冰.正确认识和对待马克思主义经济学与西方经济学[J].南京财经大学学报,2006,(1):16-22.

[10]李松龄,黄玉龙.论马克思主义经济学与西方经济学的结合[J].广西社会科学,2007,(1):45-48.

[11]王胜男.关于马克思主义经济学与西方经济学研究对比的讨论[J].现代经济信息,2011,(2):4.

[12]于喜繁.马克思主义经济学与西方经济学的理性比较[J].生产力研究,2012,(9):1-3.

[13]程恩富,何干强.论推进中国经济学现代化的学术原则——主析“马学”、“西学”与“国学”之关系[J].马克思主义研究,2009,(4):5-16.

[14]王书文.试论马克思主义经济学与西方经济学的相容性[J].学术论坛,2003,(2):55-57.

[15]孙居涛.马克思主义经济理论中国化基本问题[M].北京:中国社会科学出版社,2008.320.

[16]叶海云.试论马克思主义经济学与西方经济学的互补性——兼议西方经济学对中国经济改革和中国经济发展的借鉴意义[J].中国农业大学学报,2002,(2):40-43.

[17]曹俊杰.论我国政治经济学体系的重构与内容创新[J].经济学动态,2003,(11):11-18.

[18]周平轩.论我国社会主义经济理论体系的重构[J].山东经济,1997,(6):8-13.

[19]邓小平.邓小平文选 (第三卷) [M].北京:人民出版社,1999.237.

[20]程恩富.“马学”为体,“西学”为用:重建中国主流经济学范式[C].上海市经济学会学术年刊,2005.26-34.

[21]何炼成.中国经济学向何处去[J].学术界,2006,(5): 253-257.

[22]谢晓娟.中国经济与世界经济接轨的若干思考[J].沈阳师范学院学报,2002,(4):5-7.

[23]国家统计局.2010中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2011.44,228-231,241-243.

[24]程恩富.论中国主流经济学的现代转型[J].经济学动态,2005,(11):19-23.

[25]安建华、刘 谦.马克思主义经济学与西方经济学比较研究的若干思考[J].经济论坛,2012,(2):170-174.

[26]毛泽东.马列主义基本原理至今未变,个别结论可以改变[C].毛泽东文集 (第八卷) [M].北京:人民出版社,1999.5.

[27]党的十四大报告:经济体制改革目标的历史性突破[EB/OL].http://www.china.com.cn/cpc/2011-05/28/ content_22662199.htm,2013-11-12.

Research on Creation of Reform and Opening Economics in China——From Thinking on the Relationship between Marxism Economics and Western Economics

WANG Xiang-cheng

(Editor Department of School Journal,Shandong University of Finance and Economic,Jinan Shandong 250014)

The controversy is a problem happened in prosperous and development of China’s economics about which one of Marxism economics and western economics is the main stream economics about function in China’s reform and open.It can’t simply cancel the royal position of western economics as a science,and can’t be considered that it is oppose and struggle relationship that Marxism economics and western economics exist in the same time,while it should be considered that they are both working in China’s reform and open together.It should be distinguished the different object and goal between the political economics and other economics as two sciences.China’s economics of reform and open should be created to protect success economics theory in China’s reform and open.

economics theory in China’s reform and open;Marxism economics;western economics;economic increase

F092

A

2095-1361(2014)02-0030-09

2013-12-01

王向成 (1963- ),男,山东济南人,山东财经大学学报编辑部副编审,研究方向:中国经济学