父权制松动和性别秩序变化对女性政治参与的影响——以东南亚国家为中心

范若兰

(中山大学亚太研究院 广州510275)

父权制是指以男性掌握权力为基础的社会组织结构。它是男性用来统治女性的一整套社会关系,是一个以权力、支配、等级和竞争为特征的体系,以男性权力为中心,限制女性平等获得政治、经济、文化等资源。基于父权制的性别秩序包括性别观念和性别规范,如男尊女卑、男主女从,男外女内、男强女弱和男婚女嫁等,这是一种等级的、二元对立的性别秩序。长期以来,世界绝大部分社会都处于父权制下,但父权制并不是一成不变的,它随着社会变迁而不断改变自己的形态。近代以来,随着现代教育、经济、政治和社会的发展,尤其是妇女解放运动的挑战,传统父权制受到不同程度的冲击,出现不同的形态。笔者认为目前世界上的父权制有三种类型,第一类是式微的父权制,表现为性别平等程度极高或较高,北欧、西欧、北美和大洋洲两国(澳大利亚和新西兰)属于这一类型;第二类是松动的父权制,表现为传统性别规范受到极大冲击,性别平等取得显著进步,东亚、东南亚、拉丁美洲和南亚、非洲部分发展中国家属于这一类型;第三类是牢固的父权制,表现为传统性别规范仍然根深蒂固,性别平等程度低,性别差距巨大,少数中东、南亚、非洲国家属于这一类型,如沙特阿拉伯、科威特、阿富汗、苏丹、巴基斯坦等国。

不同类型的父权制对女性政治参与程度和模式影响极大①一般来说,政治参与包括两个方面:权力参与和大众参与。所谓权力参与,是指进入国家、地方及社会事务的各个管理层面,参与立法、决策和公共管理过程;而大众参与是指参与选举、游说、团体、舆论压力、示威游行等。。父权制式微国家女性政治参与水平很高,表现为女性非政治组织非常活跃,女议员比例大都在30%以上,女首脑较多且不需通过家族政治上台;父权制松动国家女性政治参与水平处于中等,表现为女性非政治组织比较活跃,女议员比例大都在10% -25%,女首脑较多且借助家族政治上台;牢固父权制国家女性政治参与水平较低,表现为女性非政治妇女组织不太活跃,女议员比例大都在10%以下,少数国家妇女甚至没有选举权,女首脑较少且倚靠家族政治上台。目前世界大部分国家和社会处于松动父权制阶段,因而研究松动父权制、性别秩序变化与女性政治参与之间的复杂关系具有较高的理论意义和现实意义。基于此,本文主要以东南亚国家为中心,探讨松动父权制与性别秩序变化对女性参政的影响。东南亚各国尽管政治制度、社会经济发展、族群构成和宗教文化有巨大差异,但它们都处于父权制松动社会,只有文莱仍属于牢固父权制。

国外学界对东南亚国家女性政治参与的研究较多,也涉及性别观念对女性参政的影响,但是以国别研究为主②Kazuki Iwanaga,ed.,Women's Political Participation and Representation in Asia:Obstacles and Challenges,Copenhagen:NIAS Press,2008;Mina Roces,Women,Power,and Kinship Politics :Female Power in Post-War Philippines,Westport,CT:Praeger,1998;Kazuki Iwanaga,ed.,Women and Politics in Thailand:Continuity and Change,Copenhagen:NIAS Press,2008;James Ockey,Making Democracy:Leadership,Class,Gender,and Political Participation in Thailand,Honoluu:University of Hawai'I Press,2004;Kathryn Robinson and Sharon Bessell,eds.,Women in Indonesia:Gender,Equity and Development,Singapore:ISEAS,2002;Virginia H.Dancz,Women and Party Politics in Peninsular Malaysia,Singapore:Oxford University Press,1987;Aline K.Wong and Leong Wai Kum,eds.,Singapore Women:Three Decades of Change,Singapore:Times Academic Press,1993;Mona Lilja,Power,Resistance and Women Politicians in Cambodia:Discourses of Emancipation,Nias Press,2008.,缺乏对东南亚性别秩序变化的宏观概括,更缺乏对东南亚女性政治参与的比较研究。国内学界对东南亚女性参政研究较少,主要集中在女政治领袖身上③参见曾莫休:《亚洲第一位女总统:阿基诺夫人的崛起》,《东南亚研究》1988年第1 期;林锡星:《缅甸著名政治明星——昂山素姬》,《东南亚研究》1995年第5 期;陈文:《东南亚南亚为何频出女首脑?》,《东南亚纵横》2001年第12 期。,一些研究初步探讨了父权制、民主化与女领袖的关系④参见范若兰、陈妍:《东南亚民主化浪潮中的女领袖现象探析》,《东南亚研究》2012年第1 期;范若兰、陈妍:《掌权之后:东南亚女总统与民主转型的性别分析》,《妇女研究论丛》2012年第1 期;范若兰:《政治替代者与党内攀登者:东南亚和大洋洲女首脑比较研究》,《中山大学学报》2013年第3 期。,但未有关于父权制松动和性别秩序变化对东南亚女性政治参与影响的研究。

一 东南亚父权制的松动

人们普遍认为,历史上的东南亚妇女地位高于同时期东亚、南亚、西亚、欧洲的妇女。东南亚古代盛行双系制,妇女有财产继承权和有离婚权,不会被强制守节,也从未受到禁锢,她们积极参与农业和商业活动,在家庭内外都发挥重要作用。尽管妇女地位较高,但东南亚仍是父权制社会,而且因受到婆罗门教、佛教、伊斯兰教、基督教、儒教不平等性别规范的影响,父权制日趋牢固,表现在男尊女卑、男主女从、男强女弱、一夫多妻等性别观念和规范盛行。

近代以来东南亚大部分地区沦为殖民地,西方的民族主义和女性主义思潮传入东南亚,民族主义精英推崇妇女在建构民族和民族国家中的作用,支持女子教育,主张妇女参与经济,支持女性参与民族运动。而女性主义更是以妇女解放为己任,认为妇女深受父权制压迫,不论是在政治、经济、文化领域,还是在家庭领域,男人都占据支配地位,妇女一直遭受王权、族权、夫权、神权四座大山的压迫。

在东南亚民族独立运动和民族国家构建过程中,民族主义与女性主义在女子教育权、就业权、参政权、婚姻家庭权利等方面有一些共识,但双方在上述问题上也存在动机和目标的差异,民族主义从民族和国家利益出发,更强调妇女的家庭责任和母亲角色,以此为前提,制定促进女性教育、就业、参政的政策。而女性主义以平等为原则,从民族和女性利益出发,更强调女性作为人的权利。

第一,在教育上,双方都主张促进女子教育,民族主义者将女子教育提高到“强国保种”的高度,但民族主义的女子教育目标是培养“贤妻良母”,以便她们能更好地培养孩子和照顾家庭,进而促进民族强盛。女性主义的女子教育是为了培养女性自立和人格完整,进而更好地服务于社会。无论如何,双方都致力于促进女子教育。东南亚国家女子教育取得极大发展,小学和中学教育基本普及,到2001年,除老挝和柬埔寨外,东南亚其他国家女性识字率都达到80% 以上,其中菲律宾、泰国和越南达到90%以上。同时,女性接受大学教育的比例也大大提高,2000年菲律宾、泰国和新加坡女大学生入学率达到30%以上,只有印支三国女大学生入学率仍然较低,分别为8% (越南)、2% (老挝、柬埔寨)[1]。教育有助于女性独立人格的塑造,提高了她们参与公共事物的愿望和能力,增强了她们挑战父权制的可能性。

第二,在经济参与方面,民族主义和女性主义都提倡女性就业。为了加速经济发展,独立后东南亚国家大力发展经济,为提高妇女的经济参与提供了机会,东南亚各国妇女经济参与不断提升(参见表1)。总之,工业化促进东南亚妇女大量进入第二和第三产业,增强了她们的经济独立和自主意识,在一定程度上冲击了传统父权制的束缚。

表1 东南亚国家15 岁以上女性劳动力的就业率(%)

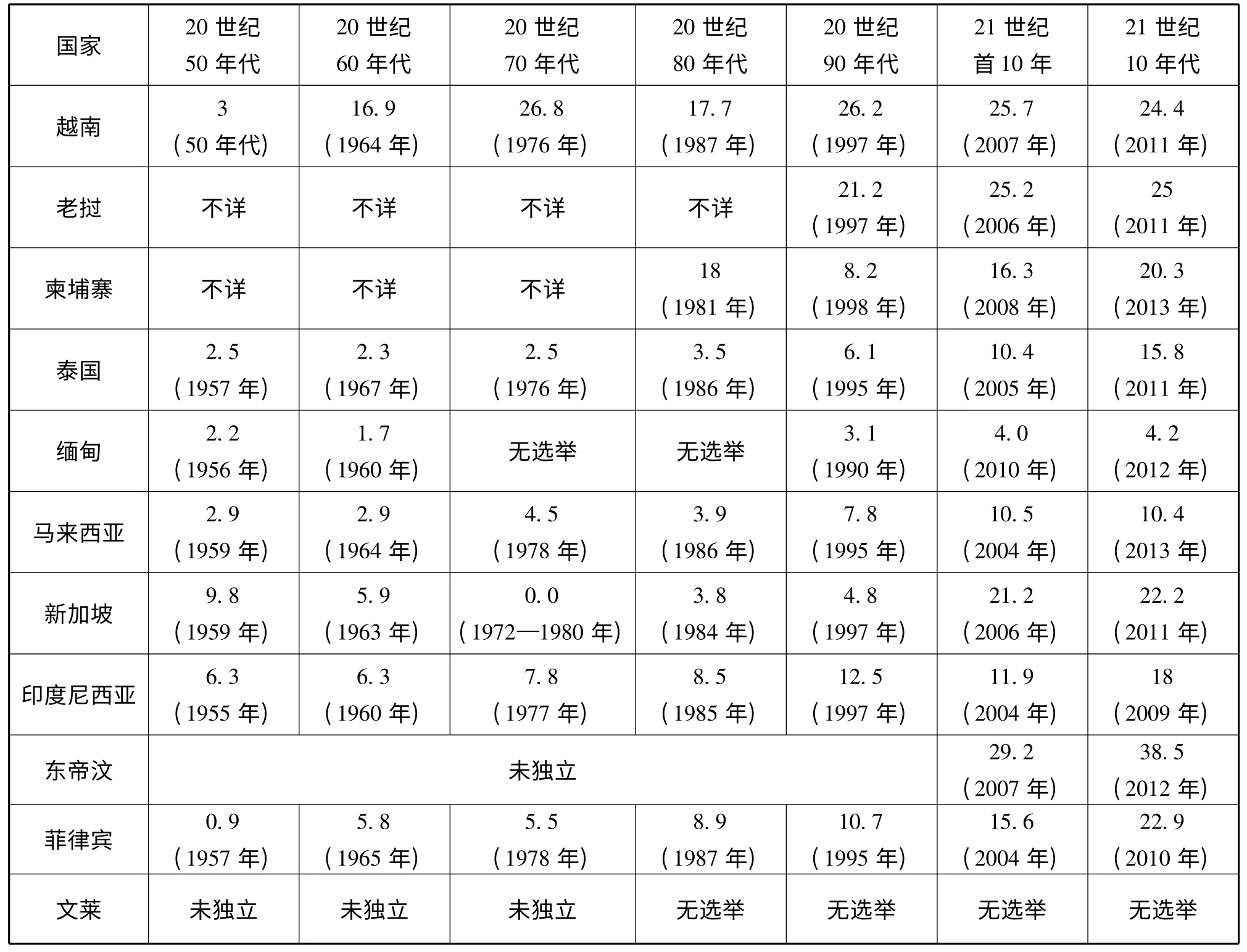

第三,在政治参与方面,民族主义和女性主义都支持妇女参与政治。民族主义鼓励妇女参与民族斗争,也鼓励妇女参加投票、辅助选举,但不会大力推动女性进入正式权力政治,因为他们强调家庭是女人的领域,政治是男人的领域。而女性主义积极支持妇女参与政治,因为这是提高和维护妇女权利的重要前提。民族国家独立后,女性政治参与程度有所提高,在大众政治参与方面,女性参与度较高,一是表现在投票上,女选民积极参加选举投票,20 世纪50、60年代女选民投票率略低于男选民,但70、80年代以后,女选民投票率普遍高于男选民。二是女性参与示威游行集会,尤其是90年代以后,游行集会队伍中一半甚至多半是女性。三是参与战争,主要是在越南,女性积极参与抗法抗美战争。在权力政治参与方面,女性进展较慢,尤其是威权统治国家,除越南、老挝等社会主义国家女议员比例较高外,其他东南亚国家一般不超过10%。但随着政治民主化发展,21 世纪以来越来越多的女性进入权力政治,多数东南亚国家女议员的比例超过15%,少数超过20% (参见表2),还出现四位女总统和总理。女性积极参与政治,对于传统父权制的男尊女卑、男主女从、男强女弱性别秩序造成一定的冲击。

表2 东南亚各国女议员(下院)比例(%)

第四,在婚姻家庭方面,民族主义和女性主义者激烈批判传统婚姻家庭模式,反对包办婚姻,提倡自由结婚、平等离婚权、平等继承权。国家通过制定《婚姻家庭法》等法律,规定一夫一妻制(非伊斯兰国家)或限制一夫多妻(伊斯兰国家),提高婚龄,维护好平等离婚权、监护子女权、继承权等。国家成功进入私人领域,极大地冲击了传统父权制,正如彼得森指出的: “通过加强对婚姻、儿童监管、财产及公民权继承的立法,国家控制了国家成员/公民身份的再生产。”[2]

总之,民族主义和女性主义合作,促进东南亚妇女在教育、就业、参政、婚姻家庭等领域取得较大进步,妇女增加受教育的机会;更多地参与正规劳动力市场;城市化扩大的社会削弱了大家庭。这些变化极大地冲击了传统的牢固父权制,不可避免地导致父权制松动,表现在: (1)性别平等得到提倡和传播,等级制的性别秩序有所松动; (2)大家庭减少,核心家庭成为主流,家族对个体的权威有所消解,女性对家庭的支配能力增强; (3)性别分工模式有所改变,女性更多地进入过去由男子主导的职业,甚至进入权力部门,打破传统的性别分工;(4)经济独立和教育增强了女性的自信和抱负,越来越多的女性追求建功立业,而不是将贤妻良母作为人生唯一目标; (5)女性生育率大幅下降,尤其是城市妇女,晚婚少育取代了早生多育; (6)婚恋观有所改变,不婚、不育、离婚、同居、婚前性行为、单亲家庭现象日益增多,并得到宽容和理解。

二 东南亚性别秩序的变化

独立以来东南亚国家的政治、经济和社会剧变松动了父权制,也改变了性别秩序。在乡村和城市、草根与精英、老人与青年、男性与女性等不同地域、阶层、人群、性别之中,性别观念呈现多元化,存在从男尊女卑到女尊男卑的谱系,总体来看,性别平等成为主流话语,但传统习俗也根深蒂固,更多的是杂揉了传统与现代性别观念,性别秩序则呈现新旧杂陈的图景。

表现一是妇女既要承担家庭责任,也要承担经济责任,当然家庭责任仍居首位。人们强调妇女的传统母亲身份和家庭责任,提倡贤妻良母。 “母亲”是女性的首要身份,家庭是女性的首要责任。越南人认为妻子要照顾家人和丈夫,“妻子必须学习耐心,希望丈夫有好的发展,应该等待丈夫。如果让丈夫在家等妻子就不太好,因为丈夫需要被照顾。”[3]政府和社会也鼓励妇女的劳动者身份,鼓励妇女外出就业,为国家的经济发展做出贡献。职业妇女不得不面临双重负担,她们必须有能力处理好家里家外事务才被认为是合格的。印尼总统苏哈托指出,“妇女应该既是好的家庭主妇,又是在事业上有所追求的人。她可以在事业上成为一名职业妇女,但又不能放弃作为家庭主妇的责任。她应该享有同男人平等的权利,但又不能忘记自己的天职,即繁衍人类和建立健康、美满、幸福的家庭生活。真正能完成这双重任务的妇女,才是理想的妇女。”[4]

表现二是男主女次观念取代男主女从观念。牢固父权制强调男主女从,父权制松动的结果是人们不再认同女性对男人的顺从,但仍认可男人在家庭和社会发挥主导作用,女人发挥次等作用。泰国人“仍强调丈夫在支撑家庭经济方面的重要作用,而妻子的主要职责是理财和打点家务”[5]。越南人认同“男人是家庭的主人,遇到问题的时候夫妻两人一同商量,最终应该由丈夫做决定。妇女不管多么能干,她必须是助手”[6]。1994年新加坡对516 位已婚人士的调查表明,77%的男性和78%的女性都认为丈夫永远都是一家之主,76%的受访者认为丈夫应当承担养家糊口的责任,64%的受访者认为妻子应当完成家务,但只有37%的男性和24%的女性认为妻子应当在任何时候都听从丈夫[7]。这表明大部分人不再认为妻子必须无条件服从丈夫,不过,丈夫是一家之主的观念深入人心,人们普遍认可男人是主要的养家者,夫妻商量决定家庭事务。

表现三是男强女弱、男刚女柔等性别刻板印象仍影响着人们对男女行为的认知,但女性的能力也得到越来越多的认可。东南亚大部分人认为男人的能力强于女人,男人是坚强的、果断的、勇敢的,而女人应该是慈爱的、温柔的、美丽的。泰国人对女性的刻板印象是软弱、优柔寡断、感情用事、没有主见以及生产力较低[8]。菲律宾人普遍认为女人软弱、感情用事,缺乏勇气和进取精神,缺乏理性和分析。柬埔寨文化至今仍流行的观念就是,柬埔寨女性比男性更顺从与温和[9]。他们认为女性害羞、诚实、温和、积极、勤劳、谦和、节约和愚昧,这种性别刻板印象推崇“刚毅的男人”和“温柔的女人”,理想的女人不仅要温柔,还要美丽和可爱,这样的“美女”才能取悦男人,在婚姻市场和劳动力市场有竞争力。所以,女性为了使自己符合女性特征,更有吸引力,不仅要维持温柔得体的仪态,还要消耗大量时间、金钱、精力进行美容、化妆、减肥。以泰国为例,对女性一定要“漂亮”的追求使她们不得不注意自己的外表,出门一定要妆容精致,衣服时髦。一个泰国女留学生告诉笔者,她最羡慕中国女性出门不用化妆,而这在泰国是不可能的。有人认为“美女文化”已经成为女性在泰国社会地位提升的阻碍[10]。

表现四是一夫多妻家庭被一夫一妻制家庭取代,即使伊斯兰国家允许一夫多妻,但社会主流认可理想的家庭模式是一夫一妻制,强调夫妻对婚姻的忠诚。当然,长期以来的传统仍有影响,一些男人热衷于养情妇,社会对男人的婚外情通常更宽容。

综上所述,东南亚国家的性别关系趋向平等但仍不平等,男性权威下降但余威仍在,女性继续承担传统家庭角色,但也承担更多的社会责任,女性自主性增强。

三 对东南亚女性政治参与意愿和行为的影响

父权制松动和性别秩序变化对东南亚女性政治参与水平和模式有较大影响,表现为女性大众政治参与热情较高,但权力参与意愿较低,较少女性成为候选人,也较少女性担任议员、高级官员和政党领袖。在此,重点分析父权制松动和性别秩序变化对女性权力参与的影响。

第一,刻板性别特征对女性权力参与的影响。

几乎所有父权文化都坚持二分的性别特征:男性是理性的、果断的、竞争的、武断的、支配的、精明的、刚强的,女性则是感性的、犹豫的、消极的、合作的、顺从的、被动的、直觉的、柔弱的。而政治一向被认为是最具有“男性特征”的领域,政治家应该是有野心的、强硬的、主导的和果断的,所以男性被认为更能胜任政治责任。

这种对政治家刚强、果断、理性的“男性特征”要求,将女性长期排斥在权力政治之外。许多柬埔寨人坚信妇女在生理上就是胆小和能力低下的,需要保护,女人没有政治能力[11]。马来西亚人的刻板印象是“女性是柔弱的,因此,她们不能从政,不能忽视代代相传的传统”[12]。菲律宾同样如此,在20 世纪80年代以前,“菲律宾人通常认为男人比女人优越,尤其是在政治领域,也普遍认为公共生活是男人的领域,家庭和公众角落是妇女的”[13]。选民不认可女性担任总统,1985年的调查表明,不选女性为总统的理由如下:女性易被胁迫;女性易被感情左右;女性想法易变;没有女性能解决目前国家的严重危机,尤其是经济和叛乱问题[14]。

但是,随着民主化进展和父权制松动,人们对女性从政的看法也有所改变,一些曾经不利于女性从政的性别特征在特定条件下也会帮助女性。如强硬与温柔,人们受够了强硬男领导人的威权统治,渴望改变,于是温柔、纯洁、非暴力的女性特征也成为一种政治优势。菲律宾1986年进行总统选举,为了推翻马科斯统治,人们愿意投票给科拉松·阿基诺,根据一个全国范围的调查,60%的受访者说他愿意投票给女候选人,愿意投票的原因是“女性更负责任”,“女性没有不道德行为”,“女人比男人不贪污或少贪污”, “女性更真诚”[15]。泰国长期是军人执政,“一个领导者必须像一个军人一样强壮”[16]深深影响着人们对政治家的想象,而民主化使得人们可以在一个更加平等的平台上竞争。“过去,成功的政治领导人是强壮的、有权力的、果断的形象,而近些年来,成功的领导者却是那些能够通过折中妥协获取支持的人。这种态度的改变使女性更多的政治参与成为可能。”[17]人们开始相信女性特质中的合作和善解人意使她们能成为合格的领导人。所以,“泰国社会正在改变,变得越来越接受女领袖”[18]。

第二,男外女内的性别定位对女性从政的影响。

几乎所有父权文化都推崇男外女内的性别分工,男性是家长,负责挣钱养家和外务,女性是母亲和妻子,负责抚养孩子、照顾家人,从事家务。推而广之,男人的职责是“齐家、治国、平天下”,他们不仅是一家之长,也自然是一国之长。男人对小家和大家(国家)的主导权是一脉相承的,国家领导人是“国父”或家长,子民则服从家长的领导。

性别分工和角色定位影响到男女的职业和从政选择。人们普遍认可女性的首要角色是贤妻良母,这一角色定位不仅影响到选民怀疑女性能否从事政治活动,也影响到女性投身政治的意愿,因为政治活动费时费力,会影响到她们的家庭责任。在新加坡,由于“人们头脑中父权观念占支配地位,大部分人认为女性不适合承担起议员的责任”[19]。马来西亚一般女性“更关注家庭和孩子,她们不想投入这么多时间到政党的工作,也没有这种抱负”[20]。许多东南亚国家的政党领袖抱怨要找到足够多的合格女候选人比较难,在印尼,据一个来自伊斯兰政党的女政治家说,在政党挑选议员候选人时,女性不愿被提名为候选人,她们要做家务和照顾孩子,担心要夜里外出开会[21]。

但是,随着民主化和性别秩序变化,选民也能接受女政治家,过去不利于她们从政的母亲身份有时也被认为是一个优势。既然女性能以勤劳、节俭、耐心照顾好一个家庭,她们为什么不能经营好一个国家?女性的母亲形象被赋予关爱、勤劳、坚忍、圣洁、伟大等意涵,有助于她们吸引部分选民的支持。同时,越来越多受过高等教育、有政治抱负的女性愿意从政,参与竞选和担任高级官职。

第三,性别规范对女性从政行为的制约。

越来越多的女性进入权力政治,与男政治家和公务员相比,女政治家面对的性别规范更严格,她们的政治生涯更艰难。

(1)她们要平衡家庭与政治活动。进入政治的女性要能平衡她们的多种角色:母亲、妻子和政治家,马来西亚大部分女候选人说她们缺乏时间,一个华人女候选人说:“最大的挑战是平衡家庭主妇、妻子、母亲和政治家的责任,如果忽视丈夫和孩子,一个人不能履行政治责任。”[22]事实上,女政治家必须得到家人和丈夫的支持,否则不可能从政。因此不少女政治家从政时要么是孩子已长大,能脱开身,要么保持独身,免受家庭羁绊。而男政治家不会面对平衡家庭与政治的难题,因为性别观念一向视男人是治国平天下的,不需要承担家庭事务,反而妻子要全力支持他的政治活动。

(2)她们要适应男人主导的政治游戏规则。政治一向是男人的领地,长期形成的游戏规则与女性的性别规范并不一致,女性不得不适应或难以适应。如男政治家惯于侃侃而谈,许诺和成绩吹得天花乱坠,却被视为善言辞、有能力。而女性从小被教导安静、慎言、谦逊,一些女政治家不喜吹嘘,不喜夸夸其谈,反而被视为不善言辞,没有能力。男性通过喝酒敬烟宴请,很容易扩大社交圈子,而女性较难参与这样的交往方式。如在越南可以看到这样的现象,在高级干部培训班男领导忙着结交和表现自己,通过“酒文化”,他们建立亲密关系,这有助于扩大他们的关系网,有利于日后晋升,而女领导晚上呆在家里做家务,较少参与这类活动。在柬埔寨,女性更是感到与官场文化格格不入,酒吧和妓院是男人消遣、赌博、讨论政治和做决定的场所,男人经常聚在一起,喝酒吃饭,他们谈论政党和其他秘密消息。甚至“男人在酒吧或者妓院私下决定事情,……1993年选举候选人的名单就是在妓院决定的”[23]。而对女性的性别规范使她们不可能进入这样的场所,参与这类交易。

(3)对女政治家外表和举止的过度关注。父权文化对女性要求温柔、娴静、可爱,当女性进入政界,人们对女性外貌的关注演化为对女政治家外表的过度关注,媒体津津乐道于女候选人的发型、衣着、举止、长相,那些面容姣好、举止优雅、着装时髦的女政治家吸引了更多眼球,这反而冲淡了选民对她们政见和能力的关注。在泰国,“女议员的显著特点是漂亮”[24]。为了吸引选民,政党也热衷于拉来美女当候选人或助选。2011年大选时,为泰党总理候选人英拉的美貌受到前所未有的关注,她与民主党总理候选人阿披实的竞争被称为美女与帅哥的对决。这种对女政治家外表的强调折射了父权文化对女性特质的要求,将女性与自然、美丽、温柔联系在一起,而不是与能力、干练联系在一起,不利于女性展示其政见和施政能力。相比之下,男政治家不需要受到这样的困扰,他们只要展示自己的政见和能力就行了。

(4)对女政治家道德要求更高。父权制要求女性贞节,当女性进入公共领域,她们与男性的接触成为话题。由于对女性美貌的强调,女人是性感诱惑物的想象挥之不去,美女政治家更容易卷入性丑闻。由于女性的从属性,女政治家与其上级性交易以获得提拔的指控经常出现在媒体上。事实上,这成为女性不愿进入政坛或退出政坛的一个重要因素。“由于意识到可能面对这样的指控,年轻女候选人——特别容易成为指控的目标——宁愿退出,不让她们的配偶或家人遭受这样的痛苦与羞辱。”[25]相比之下,社会对男政治家的道德要求要低得多,男政治家的婚外情、嫖妓丑闻多多,如菲律宾的男政治家大多有情妇,还不止一个,这不影响他们当选总统或议员。泰国男政治家这类现象也司空见惯,“而泰国社会似乎并不认为这些行为是不道德的,甚至不认为是不得体的。总之,泰国文化在性问题上给予男性更多的自由与余地,对女性则要严格得多”[26]。

当代东南亚父权制松动导致的性别秩序变化在教育、经济、政治、社会和婚姻家庭等方面都有所反映,但程度不一,具体来说,教育、经济和婚姻家庭领域是父权制松动较早的领域,而政治是父权制松动较晚的领域,是伴随着第三波民主化浪潮才出现的。政治领域仍是父权制最坚守的地盘,其核心是坚持政治的男性特征,坚持家庭和母职是妇女的首要责任。父权制所定义的男性特征与政治是高度关联的,坚强、果断、竞争等特质被认为是政治家所必备的。与女性特征相关联的温柔、顺从、关爱等特质在特定时期有助于女性从政,但也可能与优柔寡断、没有主见、没有能力、妇人之仁、家庭责任联系起来。这是东南亚女性权力参与低于大众参与的根源,不利于女性权力参与取得突破性进展。

【注 释】

[1]联合国开发计划署:《2003年人类发展报告》,中国财经出版社,2003年,第321 -324 页。

[2]V.Spike Peterson,“Gendered Nationalism:Reproducing‘Us’versus‘Themx’”,in Lois Ann Lorentzen and Jennifer Turpin,eds.,The Women and War Reader,New York:New York University Press,1998,p.43.

[3][6]吴云霞:《文化传承的隐形力量:越南的妇女生活与女神信仰》,暨南大学出版社,2012年,第198 页,第198 页。

[4]〈印尼〉苏哈托著,居三元译《苏哈托自传——我的思想、言论和行动》,世界知识出版社,1991年,第224 页。

[5]龚浩群:《信徒与公民:泰国曲乡的政治民族志》,北京大学出版社,2009年,第127 页。

[7]Cherian George & Wang Hui Ling,“Family Roles:Couples Still Conservative”,Straits Times,24,Dec.1994,p.1;Cherian George & Wang Hui Ling,“Singaporeans Not Ready Yet for Complete Equality of the Sexes”,Straits Times,24,Dec.1994,p.24.

[8]Kazuki Iwanaga ed.,Women and Politics in Thailand:Continuity and Change,Copenhagen:NIAS Press,2008,p.33.

[9]Mona Lilja,Power,Resistance and Women Politicians in Cambodia:Discourses of Emancipation,Copenhagen:Nias Press,2008,p.72.

[10] James Ockey,Making Democracy:Leadership,Class,Gender,and Political Participation in Thailand,Honoluu:University of Hawai'I Press,2004,p.62.

[11]Mina Roces & Louise Edwards eds.,Women's Movements in Asia:Feminisms and Transnational Activism,New York:Routledge,2010,p.207.

[12]Mahfudzah Binti Mustafa,“Women's Political Participation in Malaysia:The Non-Bumiputra's Perspective”,Asian Journal of Women's Studies,Vol.5,No.2,1999,p.40.

[13]Luzviminda Tancangco,“Women and Politics in Contemporary Philippines”,Philippine Journal of Public Administration,Vol.34,No.4,1990,p.342.

[14] [15]Luzviminda G.Tancangco,Women and Politics in Contemporary Philippines,in Women's Role in Philippine History:Selected Essays,Quezon City:University of the Philippine,1996,p.184.p.193.

[16][17][18]James Ockey,Making Democracy:Leadership,Class,Gender,and Political Participation in Thailand,p.71.p.64.p.71.

[19]Sameer Advani,“Don't Sweep Aside Issue of Women in GRCs”,The Straits Times,30 October 1996,p.42.

[20] [22]Mahfudzah Binti Mustafa,Women's Political Participation in Malaysia:The Non-Bumiputra's Perspective,p.40.p.32.

[21] Regional Consultations & West Kalimantan,Dec.2004.转引自Southeast Asian Development Bank,Indonesia:Country Gender Assessment,Manila:Southeast Asian Development Bank,2006,p.51.

[23]Mona Lilja,Power,Resistance and Women Politicians in Cambodia:Discourses of Emancipation,p.101.

[24] Bangkok Post,29 August,1988.转引自James Ockey,Making Democracy:Leadership,Class,Gender,and Political Participation in Thailand,p.62.

[25] [26]Kazuki Iwanaga ed.,Women and Politics in Thailand:Continuity and Change,p.34.