中国对东盟教育服务贸易:优势、问题与对策——以东盟来华留学生教育为视角

王勇辉 管一凡

(华中师范大学政治学研究院 武汉430079)

引言

国际教育服务贸易,是指在国与国之间主要基于经济动力及文化需求而进行的教育服务的输出与输入,具体来说,就是将教育服务这种无形商品视同有形商品进行跨国交换。教育服务是商业性和市场化的教育活动,当提供和接受教育服务的双方存在于不同的国家(地区)之间就构成了国际教育服务贸易。这种贸易在实践中表现出以高等院校留学生教育为主要标志的,兼有教育产品或教育物资进口与出口的服务贸易特征。根据亚洲开发银行的统计数据,世界高等教育服务贸易额已由20 世纪90年代末期的300 亿美元,增长到2012年的2.2万亿美元[1]。当前关于国际教育服务贸易的研究主要集中在三个方面:第一,从国际教育合作的必要性研究教育服务贸易的重要意义;第二,分析我国教育服务贸易的竞争力及发展策略;第三,从留学生资源的开发、人才培养模式、课程设置、存在的问题等角度分析我国的国际教育服务贸易①针对第一方面,比较有代表性的研究有蒙聪惠等:《论中国—东盟高等教育国际合作》,《特区经济》2007年第5 期。针对第二方面比较有代表性的研究有袁金明等:《中国高等教育服务出口贸易现状及发展策略》,《教育学术月刊》2010年第12 期;吴若冰:《我国教育服务贸易的现状与对策》,《理论界》2007年第3 期;李正维等:《中国教育服务贸易的竞争力研究》,《国际商贸》2013年第3 期等。针对第三方面比较有代表性的研究有马龙珠:《关于东盟籍留学生资源开发的策略研究——基于广西高校的SWOT 分析》,广西师范大学2008年硕士学位论文;唐拥军:《中国—东盟高等教育国际合作与交流的障碍与对策》,《东南亚纵横》2004年第10 期;李宁林等:《广西与东盟高校之间的合作与交流》,《东南亚纵横》2006年第3 期等。。由于目前尚没有完整的东盟教育服务贸易统计数据,且当前国际教育服务贸易仍然以留学生教育为主体,所以本文的讨论将以来华东盟留学生教育为主要视角。

一 中国—东盟区域合作背景下的国际教育服务现状

目前,中国已与新加坡、马来西亚、越南、文莱、缅甸、老挝、柬埔寨、菲律宾等东盟国家签署了教育交流协议,与马来西亚、泰国、菲律宾和越南四国签订高等教育学历学位互认协议。截至2011年,共有31 所东盟国家的大学和47 所中国大学签署了135 份合作协议[2]。2012年,东盟国家来华留学生已超过6 万人,占来华留学生总人数的19%,中国在东盟国家的留学生超过11 万人[3]。当前,中国与东盟国家在教育领域的交流与合作蓬勃发展,成效明显。从2007年4月开始,中国和东盟各国包括教育部门在内的60 多个服务部门相互作出了高于WTO 水平的市场开放承诺,进一步开放了教育领域的服务市场,为教育领域的服务贸易提供了更加优惠的市场准入条件,为双方进一步拓展合作方式和贸易规模创造了条件。

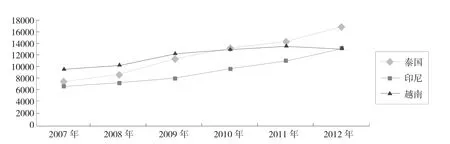

图1 是印尼、越南、泰国来华留学人数情况统计情况,从该图中我们可以看出,在2007年至2012年之间,三国来华留学生人数成倍增长,2012年泰国来华留学生人数更是达到了2007年的近2.3 倍之多,说明了中国对东盟国家留学生的巨大吸引力。

图1 2007—2012年泰国、印尼、越南来华留学生人数统计(单位:人)

此外,无论是教育发达国家还是教育欠发达国家,东盟国家对中国教育开放水平普遍较高。以柬埔寨为例(见表1),根据该国政府与中国政府签订的相关协议,除少量附加承诺外,在市场准入和国民待遇方面,柬埔寨为中国和区域内其他国家提供了较高的教育服务开放水平。

此外,泰国、马来西亚、越南等国也对中国—东盟自贸区内各国作出了较高水平的教育服务开放承诺,在市场准入和国民待遇方面给予中国较低的限制①。根据泰国对中国—东盟自贸区教育服务开放的承诺规定,外国的自然人在泰国提供教育服务,仅须满足两个条件,即外国自然人受到在泰国合法设立并注册的教育机构的邀请或雇用以及外国自然人需具备相关教育机构所要求的资格和工作经验。越南则在承诺规定中注明,自协定生效之日起,允许外国服务提供者在越南设立合资机构,外方可以在合资机构中占多数股权。从2009年1月1日起,越南允许外国教育服务提供者在越南境内设立100%外商投资的教育实体。

表1 柬埔寨对中国—东盟自贸区教育服务开放的承诺

二 我国对东盟教育服务的优势

(一)中国拥有世界上最庞大的教育服务资源和市场

中国高等教育在校生人数全球最多,同时拥有世界上最大规模的国民教育体系[4]。在教育服务供给方面,目前我国已建立了一个相对完善的教育体系,普通高等学校和成人高校2236 所,民办高校(机构)7.85 万所。据教育部相关资料显示,2011年我国在校本专科生和研究生人数为2473.09万,这一数字还不包括各类成人本专科、网络本专科和在职攻读学位人员。我国各高等院校和科研院所的研究生导师人数在2011年达到272,487 人,其中博士生导师人数为17,548 人;在高校各类专任教师中,具有博士学位者达到228,258 人,2011年中国高校聘请的外籍教师人数有13,191 人。丰富的教育资源,将为国际教育服务提供强劲的发展动力。目前全国有337 所高等院校接受来华留学生,其中提供中国政府奖学金的高校有252 所[5]。

(二)中国国际影响力的提升和中国—东盟自由贸易区发展的推动效应

中国作为世界上最大的发展中国家和世界第二大经济体,近年来积极参与全球经济治理,国际影响力不断提升。随着市场经济改革的不断深化和对外开放水平的不断提升,中国庞大的市场和不断提升的国际影响力对东盟各国有着巨大的吸引力。2011年,中国已经超过日本和欧盟成为东盟最大贸易伙伴国,中国—东盟自由贸易区成为发展中国家间最大的自由贸易区。自贸区的发展一方面使有关中国经济、政治、法律、文化传统甚至风俗习惯等方面的知识成为东盟各国相关人员的必修内容,使留学中国、进修汉语和培训中国文化等需求大增;另一方面东盟各国经济的发展也迫切需要大量与之相适应的高素质且精通汉语和经贸知识的人才[6]。中国—东盟自由贸易区的建立就为教育服务输出提供了一个良好的平台。

(三)政府对来华留学生教育经费投入逐年增加

随着中国教育经费投入的逐年增加,从中央财政到地方各级财政都加大了对来华留学生的奖学金资助力度。根据2010年8月在中国贵阳举行的第一届东盟与中国教育部长圆桌会议所发表的《贵阳声明》,中国政府将在未来10年内为东盟国家提供1 万个奖学金名额,推动实现2020年东盟来华留学生达到10 万人的目标[7]。各地政府也相应加大对东盟国家留学生的奖学金资助力度,如2011年广西自治区财政安排1000 万元专项资金,对拥有东盟国家国籍并在广西境内高校学习的品学兼优的学生给予奖励资助。奖学金力度的加大直接推动了东盟国家学生留学中国的热情。据报道,在实行新的留学生奖学金制度以后,广西大学、广西师范大学、广西民族大学三所高校的东盟留学生人数由2003年的300 人增至2013年的近5000 人,预计3年后将达到10,000人[8]。

(四)中国文化的吸引力

历史上中国与东南亚国家的长期交往,使儒家文化对东南亚社会尤其是对越南、新加坡具有极其重要的影响[9]。近年来,在中国与东盟经济合作取得重要成果的同时,双方文化交流日益频繁。以孔子学院为例,到2012年,东盟国家中泰国已有12 家孔子学院,印尼有7 家,菲律宾有3 家,马来西亚有2 家,缅甸有2 家,新加坡、柬埔寨、老挝各1 家,这一数字还在不断增加[10]。东盟国家孔子学院的快速发展,一方面反映出中国政府对东盟国家的重视程度,另一方面也反映了中国文化对东盟国家具有独特的吸引力,也可以从侧面说明近年来东盟来华留学生数量增长较快的原因。

(五)课程(专业)优势

中国传统文化的深厚底蕴,使得汉语、中医药、中国哲学、中国历史等传统学科专业越来越受到青睐,目前东南亚地区开设汉语的大学有100 多所,中小学有2500 多所[11],与此同时,各境外汉语培训机构也不断增加,成为我国教育服务出口的重要组成部分。我国作为汉语的母语国,提供和发展汉语教学服务,具有得天独厚的禀赋优势。目前,除军事学外,文学、医学、经济学、管理学、工学、法学、教育学、理学、历史学、哲学、农学等11 个学科均招收来华留学生,其中文科(含汉语)和医科仍是留学生就读的主要专业领域。2010年来华留学人员中,文科专业占69%,医学(主要为中医)专业占13%,理工科专业占8%[12],来华留学生对文科和中医专业的偏爱在一定程度上反映了他们对中国文化的向往,同时也体现了我国留学生教育的课程(专业)优势。

三 存在的问题

(一)中国—东盟留学市场潜力巨大,有待进一步开发

中国和东盟国家人口众多,近年来随着区域经济的不断发展,高等教育普及率不断提升,人们的经济能力和出国留学需求不断增强。根据联合国教科文组织的统计,目前东亚、东南亚、南亚地区已经是世界上出国留学生最多的地区,即使不包括中国,这个地区的出国留学生规模也仅次于发达国家[13]。2010年教育部制定的《留学中国计划》提出,到2020年,全年在中国大陆高校及中小学就读的外国留学人员计划要达到50 万人次,其中接受高等学历教育的留学生目标要达到15 万人[14]。然而目前我国高等院校来华留学生人数却远未达到此目标,东盟国家的留学生规模还未与其经济水平、教育水平和留学需求相适应,中国的留学市场还有极大的开发空间。

(二)中国与东盟各国之间的学分、学历和学位互认制度尚存分歧,急待完善

截至2011年,中国已与世界上44 个国家和地区签署了高等学历互认协议,主要集中在高等教育发达的欧美地区。进入21 世纪以来,中国与东盟各国加快了教育合作的进程,分别签署了《中新教育交流合作协议》、 《中越学位学历互认协议》、《中泰教育合作协议》等系列教育合作协议,为跨境教育的持续发展奠定坚实基础。然而,在中国与东盟各国在教育领域的合作不断深入的同时,由于各方在教育理念、价值观以及教育制度等方面存在的分歧,学历和学位互认方面进展缓慢,目前仅有泰国(2007)、越南(2009)、菲律宾(2009)和马来西亚(2013)四国与中国签订了正式的学历和学位互认双边协定,这势必会影响中国—东盟教育合作的稳定和持久发展,给双方的进一步合作带来很大的不确定性。2010年2月,由中国教育部主办的中国—东盟大学圆桌会议在北京举行[15]。与会代表一致主张逐步实现中国—东盟各国之间的学历、学位、学分互认,但就目前的情况来看,实现区域内完全意义上的学历、学位互认在短期内还无法实现。

(三)我国留学生教育存在整体结构性失调

首先是学历教育与非学历教育的失调。目前中国—东盟教育服务贸易主要以留学生教育尤其是非学历教育为主,例如,2012年来华学历留学生为133,509 名,占来华留学生总数的40.66%,非学历留学生194,821 名,占来华留学生总数的59.34%。相对于美国、英国、韩国、澳大利亚等国留学生教育以学历教育为主体的状况,东盟来华留学存在明显的结构性失调[16]。其次是公办高校与民办高校在留学生教育上的失调。我国民办高校在留学生教育方面存在明显的滞后,以高等教育较为发达的上海市为例,直至2007年,民办高校才获得外国留学生招生资格,到2013年上海民办高校才首次开展国际合作办学[17]。最后是各学历层次留学生教育的失调。当前我国留学生教育以本科教育为主,在研究生教育方面发展水平有限,教学层次有待提高(见表2)。我国留学生教育存在的这些整体结构性失调问题制约着我国与东盟国家教育服务贸易的持续健康发展。

表2 2008—2012年来华留学生学历层次分布统计

(四)留学生奖学金覆盖率与东盟国家留学生总人数不相匹配

从2005年至2007年,我国每年来华留学生奖学金获得者人数依次为7218 人、8484 人和10151人,而同期东盟留学生奖学金获得者人数依次为777 人、874 人和950 人[18],分别占奖学金获得者总人数的10.8%、10.3% 和9.4%。我们知道2005—2007年的东盟国家留学生中仅印尼、越南和泰国三国的留学生人数就占到来华留学生总人数的10.1%、11.4% 和12.1%[19]。因此可以看出,东盟学生中奖学金覆盖面相对较小。另据资料统计,2011年我国为东盟国家提供的政府奖学金人数为4118 人,占当年留学生奖学金总人数的16%,而同期东盟留学生总数超过来华留学生总人数的19%[20]。这说明虽然东盟留学生的奖学金覆盖率经过相关政策的调整有所提高,但相对总人数仍存在较大的不对称。

(五)与发达国家相比,我国高等教育国际化程度较低

以美国和澳大利亚为例,美国联邦政府把“国际教育”作为提高经济竞争力、扩大国家影响力甚至“攸关国家安全”的重大战略国策,有20多个州都制定了相关的促进国际教育的法案;澳大利亚则制定了“国际教育服务贸易战略”,近年来“教育出口额”达115 亿澳元,使教育行业成为澳大利亚服务业出口的最大支柱,产值远超过旅游业,甚至是商业服务的5 倍[21]。2013年,澳大利亚高等教育海外学生人数已达259,404 人,占全部高等教育阶段总人数的22.8%[22],而我国这一数字仅为1.38%[23]。2012年美国高等教育国际学生数量为819,644 人,占全国高校在校生总数的比例超过4%,且连续7年保持增长态势[24],以上都说明我国高校与发达国家相比在国际化水平上存在比较大的差距。此外,我国高等教育普遍存在的教育理念落后,国际化意识薄弱,国际化目标不明确、路径不清晰,教学资源、内容和课程设置国际化水平不高等问题也严重制约了我国教育服务贸易的发展[25]。

四 对策分析

(一)改进现有的留学生政策,进一步开发东盟留学市场

改进现有的留学生政策,为东盟国家留学生创造更多的便利条件。如对特困留学生可尝试贷学金制度,同时,除增加中国政府奖学金覆盖比率和金额以外,允许高校和企业合作,由企业为留学生提供冠名奖学金,以吸引更多的东盟留学生,这样也可同时扩大企业的国际影响力;简化和完善东盟留学生出入境和居留的手续,制定留学生打工的相关制度;逐步实行弹性学习制、放宽东盟留学生的年龄限制等,创设有利于国际学生生活和学习的、相对宽松的环境,使我国的教育服务贸易在国际留学市场更具优势,增强我国高等教育对东盟留学生的吸引力,进而扩大东盟留学市场。

(二)改革课程内容和授课形式,建立特色课程体系

课程的国际化被视为是高等教育国际化的核心[26]。为适应东盟留学生的留学要求,在了解东盟各国留学生及相关国家教育需求的基础上,可专门组织相关力量,对我国独有的文化内容进行挖掘整理,开设一批有中华文化特色的课程门类,如中华武术、京剧、舞蹈、中医、烹饪、古典哲学、儒释道文化等。同时,在各高校大力建设留学生全英语授课课程,这样一方面可以增加留学生学习专业课程的时间,以改变目前东盟留学生在专业分布上的不平衡——即中文专业留学生占留学生总数的比例高而其他专业比例过低的情况,增加非中文专业留学生的比例;另一方面,使那些汉语基础较差的东盟留学生也能够来中国留学,从而拓宽教育服务市场。

(三)与东盟各国完善教育领域的学位互认制度

签署学历学位互认协定的意义就在于说明中国的高等教育质量和标准得到了各国的认可[27]。由于中国与东盟各国教育体制不同,以及在教育领域还存在信任障碍,双方在学历互认工作上的进展明显落后于实际的留学生教育实践。我们知道,以知识转移作为主要形式的留学生教育,其发生与实现是建立在知识供求双方彼此相互信任基础之上的[28]。为此,我国教育机构必须走出国门,加强自身宣传力度,使更多东盟国家认识中国教育,树立“中国教育服务品牌”的形象。在不断提高自身办学质量、完善留学生教育政策的同时,让更多的东盟学生了解中国的教育制度和价值观,消弭双方在教育理念上的分歧。同时,为促进中国与东盟各国高等教育之间的课程与学位互相认可,中国与东盟各国应在中国—东盟现有的高等教育国际合作机制框架下,积极主动地就课程与学位互认问题进行协商,争取有所突破。政府应该积极发挥主导作用,加强和东盟国家在教育领域的合作,推动双方高等教育的学位互认。

(四)提高双方合作办学的层次和质量

目前,中国—东盟的高等教育合作办学仍以本科教育和交换生教育为主,而当前高等教育国际化的世界趋势是高等教育开始逐渐朝着留学生的研究生教育方向发展。在教育国际化水平较高的欧美国家,留学生中攻读研究生学位的人数已占到留学生总人数的60%以上[29],目前我国的这一比例还很低。因此我国高校应大力开展留学生尤其是东盟留学生的研究生教育,在留学生管理、留学生教育等方面按照研究型大学的要求,将东盟留学生的研究生教育摆在一个更加突出的位置。具体措施可以是在高校中设置针对东盟留学生的全英语硕士培养项目,以增加对东盟留学生的吸引力;开展对高校留学生指导教师的英语培训,提高他们的英语授课水平和英语交流水平,使东盟留学生不会因为语言障碍而对来中国留学“望而却步”。同时,教育主管部门应加强监督和管理,逐步建立和完善中外合作办学定期评估制度,提高合作办学质量。为此,可引入多元评价体系,推动以同行专家评价为主,办学单位声誉调查和学生满意度调查为补充的评价体系,营造办学者自律、社会监督和政府监管相结合的中外合作办学管理机制。

(五)提高我国高等教育的整体质量是加强中国—东盟教育合作的根本措施

一方面,我国高校在教育体制改革方面应该不断探索,将理论知识教育与实践知识教育相结合,以提高学生的综合能力作为教育的根本目标;另一方面,从中央到地方各级教育管理部门也要积极发挥政策指导作用,为我国高等教育的健康发展营造良好的政策氛围;此外,高校和政府财政应该加大对高等教育的资金投入,如大力开展多媒体教育,加强实验室建设,加强英语文献数据库建设,加强留学生全英语教学,为留学生教育提供专项资金等。只有我国高等教育的整体水平得到提高,才能为我国高等教育国际化提供源源不断的动力,我国对东盟国家的教育服务水平才能不断得到提升。

总结

经济作为基础对文化起着促进作用,同时经济的持久发展也离不开文化的反作用,教育合作作为重要的文化交流手段,对中国—东盟经济合作有着重要的推动作用。从推进双方务实合作看,全面加强中国—东盟教育交流合作和人力资源开发,有助于缩小地区发展差距,提高区域整体竞争力,促进区域可持续发展和繁荣;从深化自贸区建设看,随着双方货物、人员和资金的流动规模不断扩大,亟须培养大批了解彼此历史文化和法律法规,精通金融贸易的高素质人才,使各领域合作更加充实和富有活力;从夯实双方民意基础看,深化教育交流既是推动中国—东盟友好事业持续发展的重要因素,也是培育亚洲精神、增进人民友谊的纽带和桥梁。《国家中长期教育改革和发展规划纲要 (2010—2020年)》提出,至2020年,要使我国成为亚洲最大的留学目的地国家,建立与我国国际地位、教育规模和水平相适应的来华留学工作与服务体系;造就出一大批来华留学教育的高水平师资;形成来华留学教育特色鲜明的大学群和高水平学科群;培养出一大批知华、友华的高素质来华留学毕业生等目标。在明确我国对东盟教育服务贸易优势的基础上,根据存在的问题,制定更为科学合理的、符合 我国教育服务贸易长期发展的教育服务政策。

【注 释】

[1]Asian Development Bank,“Counting the Cost.Financing Higher Education for Inclusive Growth in Asia”,Retrieved September 13,2012,http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2012/counting-cost.pdf

[2]《2011 中国—东盟关系盘点:互利、合作、共赢成主流》,中国网,http://www.china.com.cn/international/txt/2011 -12/27/content_ 24262348.htm

[3]《中国东盟教育交流10年吸引来华留学生6 万余人》,中国经济网,http://edu.ce.cn/xw/201310/09/t2013 1009_ 1132798.shtml

[4]《中国近1500 万教师支撑世界最大规模教育体系》,新华网,http://news.xinhuanet.com/yzyd/edu/20130 903/c_ 117207195.htm,2013 -09 -03。

[5] 参见国家留学基金委网站,http://www.csc.edu.cn/Laihua/scholarshipdetail.aspx?cid =93&id =2058 及http://www.csc.edu.cn/Laihua/university.aspx

[6]廖万红、王新哲:《中国与东盟发展教育服务贸易的比较优势分析》,《经济问题探》2008年第5 期。

[7]《中国提前实现与东盟国家“双十万学生流动计划”》,新华网,http://news.xinhuanet.com/world/2012 -09/18/c_ 113120871.htm,2013年11月3日。

[8]LI YANG, “ASEAN Student Ranks Swell”,China Daily Hong Kong,16 Oct.2013.

[9]何成轩:《儒学南传史》,北京大学出版社,2000年,第347 页。

[10] Yang,R.,“Internationalization,Regionalization,and Soft Power:China's Relations with ASEAN Member Countries in Higher Education”,Frontiers of Education in China,7(4).doi:10.3868/s 110 -001 -012 -0025 -3.

[11]张艳萍:《东南亚汉语教师短期强化培训模式探究》, 《云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版)》2009年第1 期。

[12]《来华留学生培养质量稳步提高,文科类专业占7成》,《中国教育报》2010年9月30日。

[13]于富增:《改革开放30年的来华留学生教育(1978—2008)》,北京语言大学出版社,2009年,第279 页。

[14]《教育部关于印发〈留学中国计划〉的通知》,教育部网站:http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_ 850/201009/xxgk_ 108815.html,2013年11月15日。

[15] 教育部网站,http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe _ 863/201008/96645.html,2014年1月10日。

[16]刘鹏、彭龙:《中国教育服务贸易国际竞争力促进策略研究》,《湖南科技大学学报(社会科学版)》2011年第5 期。

[17]《沪民办高校有了留学生》,解放日报网,http://newspaper.jfdaily.com/jfrb/html/2013 - 10/18/content_ 8605.htm

[18]杨延军:《中国—东盟跨境教育政策研究》,广西师范学院2010年硕士论文。

[19]《中华人民共和国年鉴》,新华出版社,2006年,第803 页;2007年,第837 页;2008年,第753 页。

[20]《中国提前实现与东盟双十万学生流动计划》,新华网,2012年9月18日,http://news.xinhuanet.com/world/2012 -09/18/c_ 113120871.htm;中国高等教育学会外国留学生教育管理分会网站,http://www.cafsa.org.cn/index.php?mid=6&tid=614

[21]周南照:《“教育国际化”化什么?》,《人民政协报》2011年6月22日。

[22]澳大利亚教育部报告:“Summary of the 2013 first half year higher education student statistics”,http://education.gov.au/search/site/The%20number%20of%20students

[23]根据教育部相关资料和中国高等教育学会外国留学生教育管理分会网站数据整理,http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7567/201309/156 872.html 及 http://www.cafsa.org.cn/index.php?mid =6&tid=616

[24] The Institute of International Education),“Open Doors 2013:International Students in the United States and Study Abroad by American Students are at All - Time High”,http://www.iie.org/Who - We - Are/News - and - Events/Press-Center/Press-Releases/2013/2013 -11 -11 -Open -Doors-Data

[25]倪瑛:《加强高等教育国际化 培养具有国际视野的创新型人才》,《吉林省教育学院学报》2014年第3 期。

[26]转引自Nilsson,B.,“Internationalization at home from a Swedish perspective:The case of Malm?”,Journal of Studies in International Education,2003,7:27 -40.

[27]曹国兴:《推动学历学位互认 加速国际化人才培养—— “2007 欧亚经济论坛”发言》,《南京理工大学学报(社会科学版)》2008年第1 期。

[28]唐拥军、杨波:《中国—东盟高等教育国际合作与交流的障碍与对策》,《东南亚纵横》2004年第10 期。

[29]周满生:《国际教育服务贸易的新趋向及对策思考》,《教育研究》2003年第1 期。