重载沥青路面结构组合的抗车辙性能分析

董泽蛟,肖桂清,龚湘兵,王 元

重载沥青路面结构组合的抗车辙性能分析

董泽蛟,肖桂清,龚湘兵,王 元

(哈尔滨工业大学交通科学与工程学院,150090哈尔滨)

为研究结构组合对沥青混合料抗车辙性能的影响,首先对所设计的7种沥青混合料进行动态模量及单层车辙试验,得到基本材料参数及抗车辙性能;然后对7种混合料组合而成的3种路面结构在重载条件下进行双层结构车辙试验,并与单层车辙试验结果进行对比分析;最后,应用光纤光栅智能测试技术对实际路面进行现场应变测试,根据不同路面结构三向应变测试结果评价实际重载沥青路面结构的抗车辙性能.结果表明,单层车辙试验难以准确反映路面结构的抗车辙性能,而双层车辙试验效果良好.在设计抗车辙路面时要考虑不同面层的模量组合,才能最大程度地发挥各层混合料的抗车辙性能.

沥青路面;重载;车辙;结构组合;结构车辙试验;光纤光栅传感器

目前我国公路超载、重载现象严重,导致沥青路面车辙病害,尤其是早期车辙问题尤为突出,造成了巨大的经济损失.研究者主要尝试从材料与结构两个方面来提高沥青路面的抗车辙性能[1].崔文社等[2]针对路面结构因素对车辙深度的影响进行研究发现,在荷载、环境温度等作用下引起的中面层流动变形是路面车辙变形的主要根源,其变形可占车辙总量的60%.而有计算表明,无论是考虑轴载影响还是温度作用,中面层均为剪应力最大,分布最集中的区域,同时处于高温不利状态的时间较长.因此,相对于上、下面层更易发生车辙[3-5].当中面层模量提高一倍时,虽然由荷载产生的最大剪应力变化不大,但剪应变减少50%左右.同时中面层动稳定度对车辙深度的影响最为显著,二者的相关程度也最大.乔英娟等[6]指出,当沥青上、中面层结构组合不协调时,上面层极易出现侧向流动而发生失稳变形.谢俊伟[7]认为沥青混凝土是一种典型的粘弹性材料,温度的升高会导致强度和模量的急剧减小,进而导致抗车辙性能的降低.因此,提高中面层沥青混合料的高温动态模量,优化各面层的模量组合是提高路面整体结构抗车辙性能的指导原则[8].采取有效的评价方法是评判混合料抗车辙性能的关键.目前抗车辙性能的评价方法主要是基于沥青混合料永久变形试验,一般分为3类[9-12]:以室内车辙试验为代表的性能相关模拟试验方法,以静态和动态蠕变试验为代表的基于力学原理的试验方法和以模拟真实路面结构行为的现场足尺寸试验.蠕变试验是针对一种沥青混合料来获取蠕变参数,其指标难以直观量化来比较不同混合料的抗车辙性能;现场足尺寸试验虽能很好的模拟车辆荷载作用下实际路面的变形发展过程,但其施工和运行成本较高,难以推广应用;而常规室内车辙试验只是检验单层沥青混合料的高温稳定性,没有体现结构组合因素对抗车辙性能的影响.

室内试验结果经过现场验证具有更强的说服力.光纤光栅智能测试技术成为道路领域中实现现场测试的新兴手段.清华大学、南开大学、武汉理工大学、哈尔滨工业大学均对光纤Bragg光栅传感器的应用作了深入研究[13].文献[14-16]对光纤光栅传感器与沥青路面材料协调变形问题进行了系统研究,表明传感器的植入对应变场的影响可以通过修正加以消除;并且采用其进行了大量的三向应变现场实测工作,在此基础上利用实测信息和材料参数测试结果给出了沥青路面永久变形计算方法.

本文主要就抗车辙的结构因素及评价方法进行探讨,将结构组合因素与常规车辙试验方法相结合,采用双层结构车辙试验[17-19]来评价不同路面结构的抗车辙性能,并基于实体工程光纤光栅传感器三向应变的实测结果,进行重载沥青路面不同结构组合的抗车辙性能比较和评价.

1 材料及路面结构

1.1 依托工程结构与材料

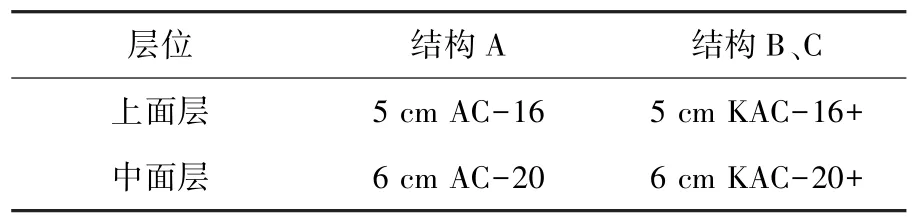

本文针对依托工程——黑龙江省依七(依兰—七台河)高速公路重载情况,在原设计方案的基础上,以试验路的形式增加两种对比路面结构,分析重载情况下合理的沥青路面结构形式.研究中所用材料皆为工程建设的实际用料.依托工程的设计方案为常规的连续密级配AC-16、AC-20和AC-25 3种沥青混合料,定义为结构A,如表1所示.在依托工程级配规定范围内调整混合料的级配,得到偏粗级配的沥青混合料,作为两种试验路结构的材料,这里在原级配前加K以示区别,如表1所示.两种试验结构分别定义为结构B和结构C(见表1).同时,为增加对比路面结构的抗车辙性能,在KAC-16和KAC-20中添加0.3%的KTL(垦特莱)抗车辙剂,用“+”表示.

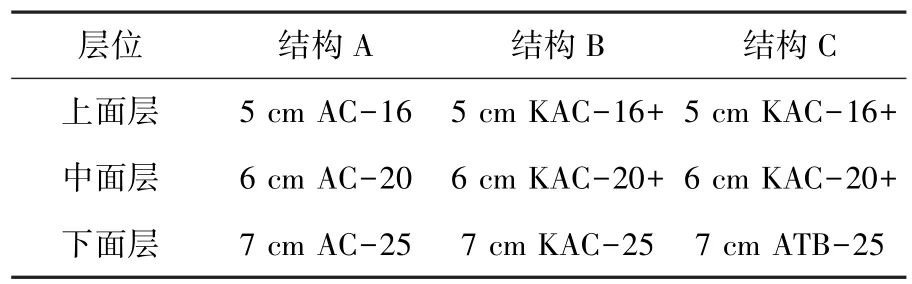

表1 3种沥青路面结构

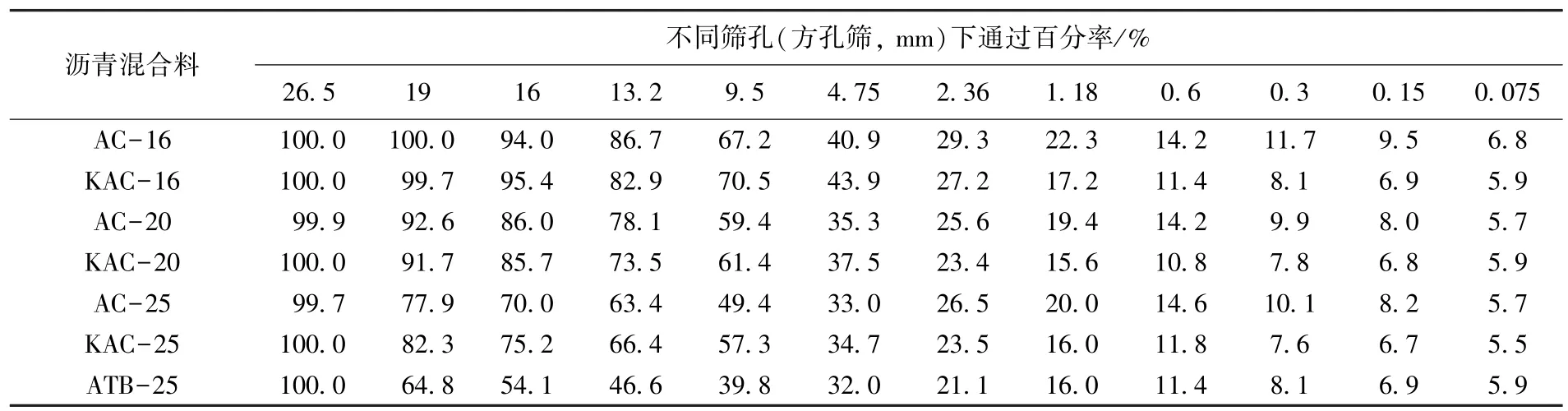

从表2可以看出,级配调整略微提高了粗集料的比例.以中面层为例,除0.075、26.5 mm外,KAC-20只在9.5、4.75 mm筛的通过率略大于AC-20,其他筛孔均略小.

3种结构中,上、中面层混合料采用SBS改性沥青,下面层采用AH-90基质沥青.我国规范并未对下面层的动稳定度提出要求,所以一般不需掺加抗车辙剂及使用改性沥青.文中所用材料的基本性质及沥青混合料最佳油量下的物理指标均满足公路沥青路面施工技术规范要求,这里不加赘述.

表2 7种沥青混合料不同筛孔下通过的百分率

1.2 动态模量及单层车辙试验

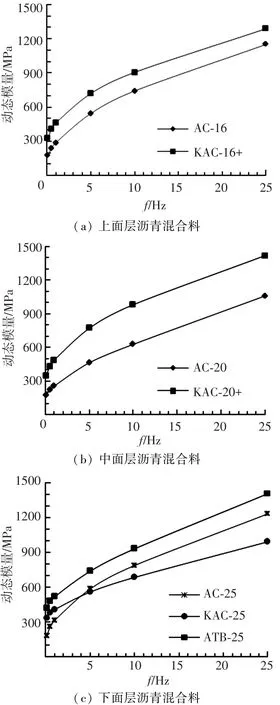

为方便后文分析不同结构组合的抗车辙性能,参照美国ASTM D-3497试验方法和公路工程沥青与沥青混合料试验规程(以下简称试验规程)进行上述7种沥青混合料的动态模量试验与常规单层车辙试验.本文只分析高温、重载情况下沥青路面的抗车辙性能,图1给出了各混合料在高温(54.4℃)时动态模量随加载频率的变化曲线,表3为各混合料的动稳定度结果.

图1 7种沥青混合料的动态模量

从图1可以看出,在高温条件下,KAC-16+、KAC-20+相比于AC-16、AC-20动态模量均有提高,且中面层混合料提高幅度较大.而下面层KAC-25在低频加载时动态模量高于AC-25,高频加载时低于后者,说明其在低速或高温条件下较后者高温稳定性好.原因是KAC-25粗集料比例略大,沥青含量较低,在低速或高温情况下沥青粘结作用影响较小,集料嵌挤作用影响较大,模量略高;而当高速或低温时,沥青的粘结作用影响较显著,集料嵌挤作用影响较小,其模量略低于AC-25.但两者的模量均低于ATB-25.总体来看,结构C的3种混合料的动态模量均高于结构B和结构A的动态模量.

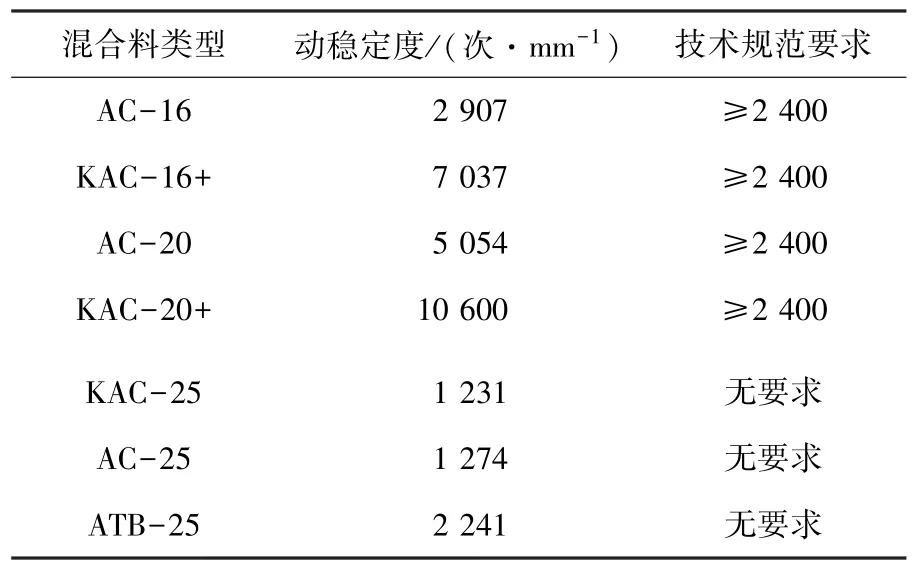

表3 7种沥青混合料的动稳定度

从表3中可以看出,高温动态模量较大的KAC-16+、KAC-20+较AC-16、AC-20动稳定度大幅提高,分别为后者两倍左右.这里可以看出,KAC-25与AC-25基本相当,ATB-25明显高于其他两种混合料,这与前述动态模量结果反映规律基本一致.

2 重载双层结构车辙试验及分析

2.1 试验结构组合

本文采用双层结构车辙试验以比较不同结构组合的抗车辙性能.将表1中3种路面结构组合分为两组,分别为上、中面层组合及中、下面层组合,如表4和表5所示.

表4 上、中面层结构组合

表5 中、下面层结构组合

2.2 试件成型及试验条件

试验中采用特制的双层结构车辙模具,其长和宽与常规车辙模具相同(均为300 mm),高度为180 mm,不同组合的高度通过选择不同的侧挡板来实现,如图2所示.采用分层轮碾成型方法进行多层混合料成型,轮碾次数根据试验规程的规定,上面层为12次往返碾压.由于中、下面层厚度较大,碾压次数需另行确定,碾压标准为车辙试件达到马歇尔标准密实度的100%±1%.本研究中面层采用16次往返碾压,下面层采用19次往返碾压.试验条件采用试验规程规定的60℃.为考虑重载条件,参照依托工程现场车辆荷载的实测结果,采用1.1 MPa荷载水平.每组结构进行3次平行试验.

图2 双层结构车辙试验模具

2.3 试验结果分析

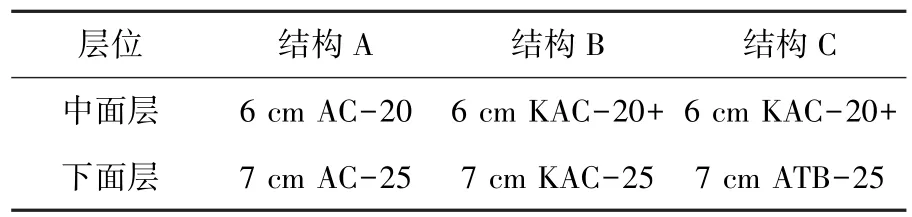

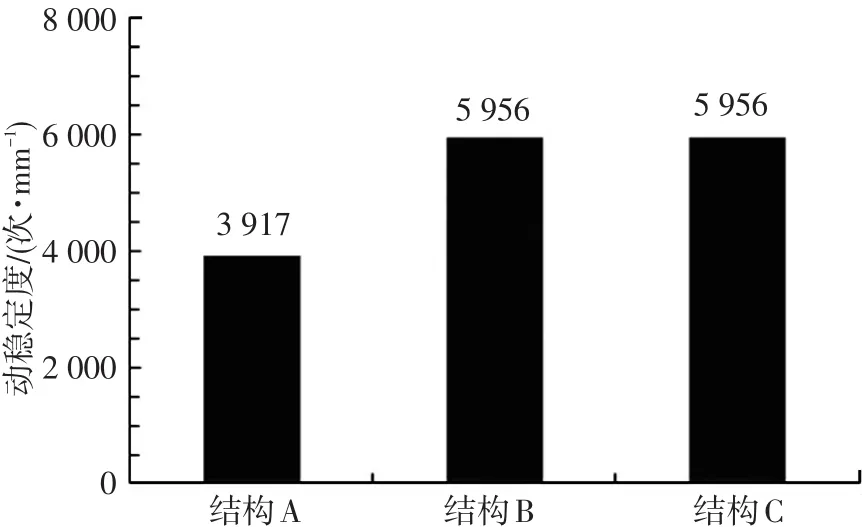

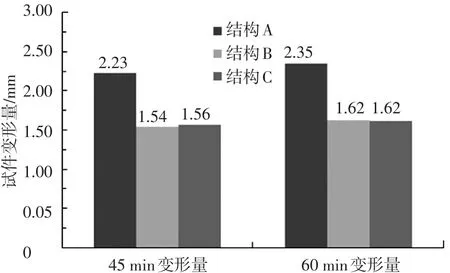

本试验采用动稳定度(DS)及车辙试件的变形量来评价不同结构组合的抗车辙性能.图3和图4分别给出了上、中面层结构组合的动稳定度及试件变形量的柱状图.可以看出,在1.1 MPa的荷载下,结构B、C的动稳定度明显高于结构A,较后者提高52%,说明前者上、中面层结构组合的抗车辙性能优于后者.而从试件的变形量来看(如图4所示),前者相对于后者,45、60 min变形量分别降低39.1%及39.0%,两者的抗永久变形能力得到大幅改善.

图3 上、中面层结构组合动稳定度

图4 上、中面层结构组合变形量

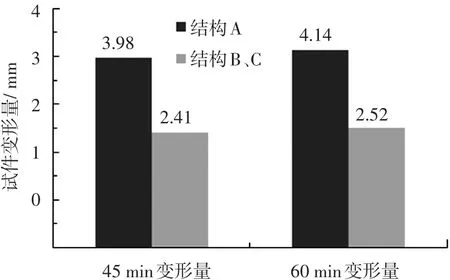

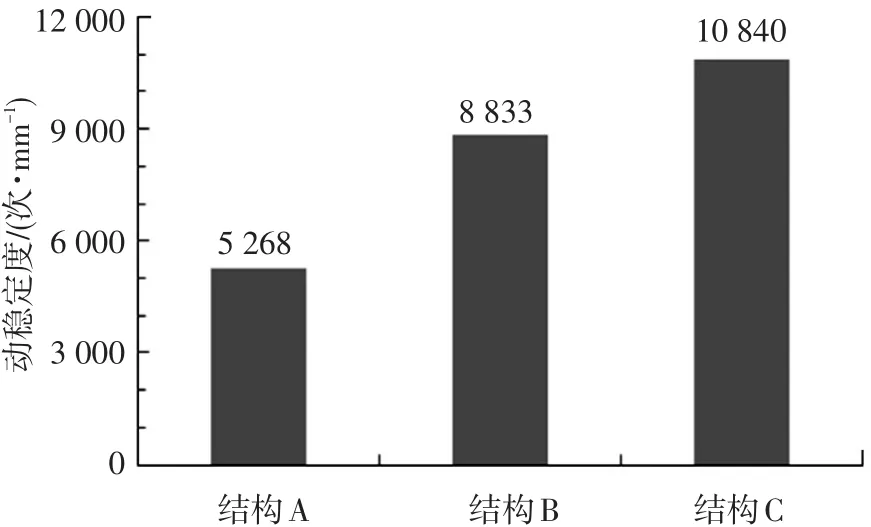

中、下面层结构组合的动稳定度结果如图5所示.可以看出,结构B和结构C的结构组合动稳定度较大,相比于结构A的5 268次/mm,分别提高68%和106%.总体而言,采用ATB-25的结构C抗车辙性能略强于以KAC-25为下面层的结构B.结合图1(c)分析原因,可以看出,ATB-25较KAC-25高温条件下动态模量大,且与中面层混合料相近,中、下面层之间模量没有出现间断变化.说明模量没有较大间断性变化的路面设计,即优化面层模量组合可以在一定程度上了提高整体路面结构的抗车辙性能.

图5 中、下面层结构组合动稳定度

图6 中、下面层结构组合变形量

另外,3组结构组合的变形量如图6所示,可以看出,在试验时间内,结构B的45、60 min变形量较结构A分别降低30%和31%.结构C的变形量与结构B的接近,所不同的是前者的45 min变形量略大,后期变形缓慢,60 min变形量相当,与动稳定度反映规律一致.究其原因在于结构C的中、下面层模量相差不大,变形分布相对较均匀.而结构B的下面层模量较低,当施加荷载后,更易发生变形.施加在结构B上的轮载经过中面层分散后,下面层的承载面积增加,应力减小,导致变形相对较慢.而在轮载持续作用后,下面层被进一步压实,变形转为主要由中面层承担,在试验末期两者变形量相当.上述试验结果也可以从国外柔性基层的大面积使用得到佐证,国外很多重载及高等级公路均为柔性基层,抗车辙效果良好,对我国抗车辙沥青路面结构形式的选取具有一定的参考意义.

2.4 结构组合因素的影响分析

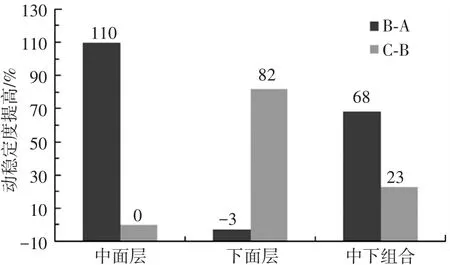

为比较不同混合料及其结构组合的抗车辙性能,这里进一步分析上述试验结果,如图7、8所示.其中,B-A代表结构B相比于结构A相应面层材料及其组合的动稳定度变化幅度,以百分率计;同理,C-B是结构C相比于结构B的相应面层材料及其组合的动稳定度指标变化幅度.

图7 上、中面层结构组合动稳定度变化幅度

图8 中、下面层结构组合动稳定度变化幅度

从图7可以看出,结构B的上、中面层混合料动稳定度相比于结构A分别提高142%和110%,而其结构组合的动稳定度只比后者提高52%,说明传统的单层车辙试验难以体现结构组合因素对整体路面结构抗车辙性能的影响.由于实际路面结构的抗车辙性能不会相差很大,结构车辙试验的结果更有可信度.

同样从图8也可以看出相似规律,结构B的中、下面层相比于结构A而言,动稳定度分别提高110%和降低3%,而其结构组合的动稳定度比后者提高68%.结构C的中、下面层相比于结构B分别提高0%和82%,而其结构组合较后者提高23%.结合图7,发现结构组合的动稳定度提高程度与中面层材料相关性较大.结合前述各层混合料高温动态模量结果,说明中面层的抗车辙性能对于整体结构的影响相对较大.

综上所述,传统单层车辙试验难以计入结构因素的影响,结构车辙试验的评价效果较好.加强中面层的材料设计和提高其抗车辙性能,同时优化面层结构组合,保证各面层模量没有较大的间断变化,是提高沥青路面整体抗车辙性能的有效措施.

3 光纤光栅传感器现场应变测试

由于室内试验的环境等外在条件与实际路面结构的相差较大,室内试验结果能否评价实际路面结构的抗车辙性能,需要经过现场测试结果的验证.本研究中采用光纤光栅测试技术,进行现场三向应变测试,通过三向应变的测试结果来分析实际路面结构的抗车辙性能.

沥青混合料是一种典型的黏弹性材料,其在高温及荷载作用下产生的粘滞流动会导致路面形成不可恢复的残余变形,逐渐积累即导致车辙病害.文献[16]基于光纤光栅传感测试技术讨论了采用竖向应变计算沥青路面永久变形的方法,发现永久变形与单次应变响应的残余变形成正比,说明采用车辆荷载作用下的应变间接表征沥青路面的抗车辙性能是合理的.

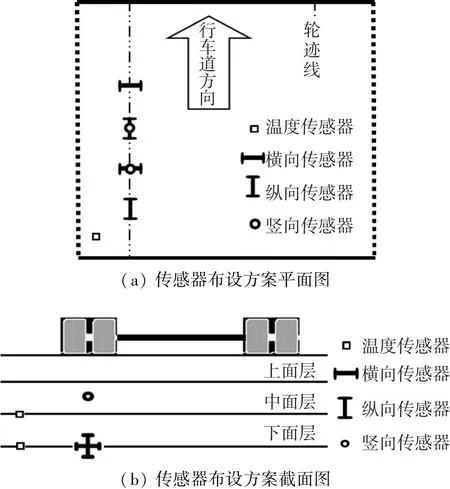

3.1 传感器布设与现场测试

考虑室内双层车辙试验的结论及路面结构抗车辙性能分析的需要,将竖向应变传感器布设于中面层中部监测竖向应变,横向和纵向应变传感器布设于下面层底部体现下面层的作用,温度传感器布设于相应层位底部用于温度修正.图9给出了现场光纤光栅应变传感器的布设方案.由于施工原因,结构A的3个方向的应变传感器整体遭到破坏,现采用结构B和结构C的三向应变传感器的测试结果进行分析.

图9 现场传感器布设方案

测试中选用一双轴货车作为标准载荷,前后轴重分别为2.4、10.6 t.测试前,在传感器的埋设点处做好标记,以便于尽量控制车辆荷载作用于传感器上方.测试车辆以相同速度(实际操作过程中略有差异)分别驶过结构B和结构C,采用光纤光栅解调仪解调光信号,利用测试数据绘制三向应变的时程曲线.

3.2 数据处理

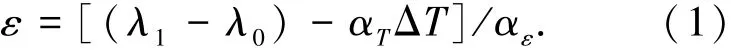

测试中采集的信息是光纤光栅传感器的波长变化值,结构B和结构C的横向、纵向和竖向应变计算公式为

式中:ε为纵向、横向或竖向应变值;λ0为系统启动时记录的初始波长;λ1为传感器测得的实时波长;αT为传感器随结构标定的温度灵敏度系数;αε为传感器的应变灵敏度系数;ΔT为相对标定温度的温度变化.

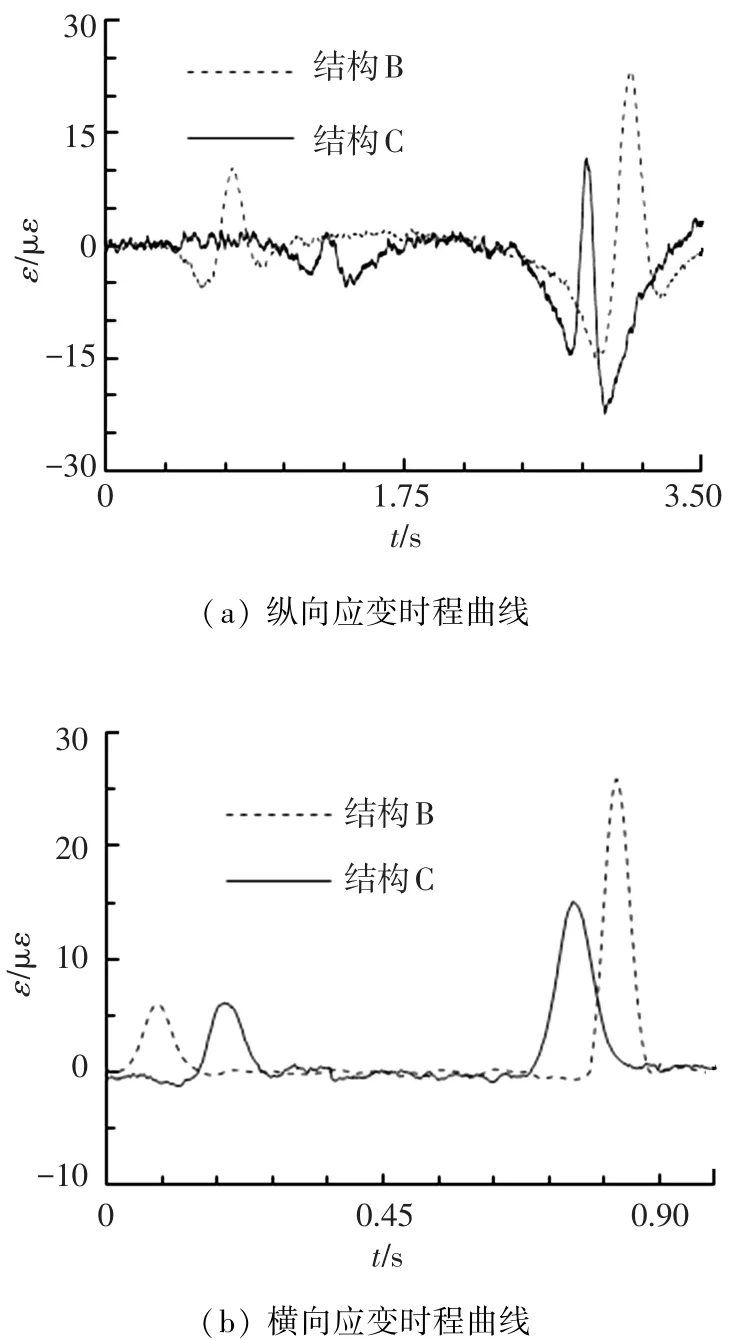

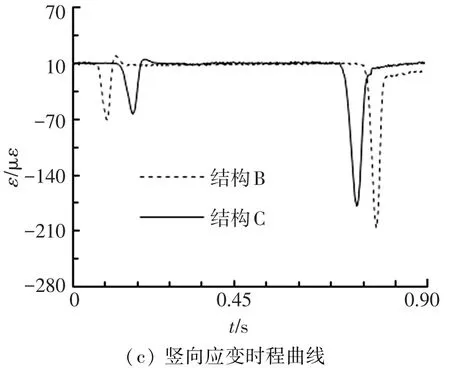

图10给出了现场三向应变实测的典型时程曲线.可以看出,车辆加载过程中纵向应变出现拉、压应变交替变化,而横向应变以拉应变为主,竖向应变以压应变为主,与以往研究规律相符.同时,车辆荷载后轴引起的应变明显大于前轴,结构B的应变幅值总体上大于结构C.需要注意的是,从图中也可以看出车辆经过两种结构时车速没有达到完全一致,这与现场操作中难以精确控制有关.

图10 两种结构应变时程曲线

3.3 传感器数据对比分析

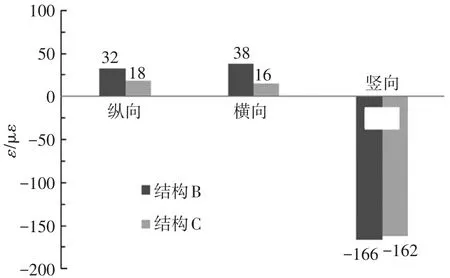

图11给出了结构B和结构C在测试车辆后轴作用下的三向应变幅值.从中可以看出,结构C的纵向和横向应变明显小于结构B,而两者的竖向应变大致相当.分析原因,水平向传感器埋设在下面层底,竖向传感器埋设在中面层层间,见图9,两种结构的区别仅为下面层不同,这从另一方面也说明了测试结果的合理性.结果表明,虽然中面层为主要的抗车辙层,但在路面结构的抗车辙性能上,下面层的作用不可忽略.从两者的对比可以看出,结构C的纵向、横向及竖向应变较结构B分别降低43.8%、57.9%和2.8%,说明前者的抗变形能力优于后者,这与前述室内动态模量试验及结构车辙试验结果反映的规律一致.

图11 两种结构三向应变

4 结 论

1)通过对比分析双层结构车辙试验与传统车辙试验的结果发现,后者难以计入结构组合因素的影响,而前者能更好地模拟实际路面结构的抗车辙性能.在进行路面抗车辙性能检验时不应以单一结构层合格为标准,而应采用结构组合进行检验.因为前者并不能完全决定整体路面结构的抗车辙性能,其中,中面层动稳定度提高程度与结构组合后相近,即中面层的影响最大.

2)试验结果证明,动态模量与动稳定度呈正相关,提高沥青混合料的动态模量有助于改善其高温抗车辙性能.从结构组合因素影响分析,加强中面层的材料设计和提高其抗车辙性能,同时优化面层结构组合,保证各面层模量没有较大的间断变化,是提高沥青路面整体抗车辙性能的有效措施.

3)现场对3种路面结构进行应变测试,获得车辆荷载作用下的典型三向应变时程图.以三向应变结果间接分析路面结构的抗车辙性能,发现不同路面结构的抗车辙性能不同,所设计的3种结构中,结构C的整体抗车辙性能最优,验证了室内试验的准确性.

[1]高立波.沥青路面结构抗车辙的研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2009:1-6.

[2]崔文社,陶晶,张争奇,等.高速公路沥青路面车辙成因试验[J].长安大学学报:自然科学版,2009,29(4):8-12.

[3]王辉,李雪连,张起森.高温重载作用下沥青路面车辙研究[J].土木工程学报,2009,42(5):139-144.

[4]张厚记,刘松.超重载路段中面层抗车辙性能的研究[J].武汉理工大学学报,2004,26(6):21-24.

[5]ZHU Jianping,ZHANG Minjiang,LIU Yunquan,et al. Mechanical analysis on rutting resistance in asphalt pavement[C]//Proceedings of the 10th International ConferenceofChineseTransportationProfessional. Beijing:American Society of Civil Engineers,2010: 3611-3617.

[6]乔英娟,王抒红,郭忠印.基于侧向位移法的沥青路面抗车辙影响因素[J].同济大学学报:自然科学版,2009,37(11):1487-1491.

[7]谢俊伟.沥青混凝土路面辙槽破坏分析及车辙试验改进[J].公路,2004(10):42-45.

[8]聂忆华,张起森.高等级公路沥青路面剪应力分析与应用[J].中南大学学报:自然科学版,2007,38(6): 1232-1238.

[9]CHEHAB G R,QUINN E O,KIM Y R.Specimen geometrystudyfordirecttensiontestbasedon mechanical tests and air void variation inasphalt concrete specimens compacted by superpave gyratory compactor[J].TransportationResearchRecord,Materials and Construction,2000,1723:125-132.

[10]TAYFUR S,OZENB H,AKSOY A.Investigation of ruttingperformanceofasphaltmixturescontaining polymermodifiers[J].ConstructionandBuilding Materials,2007,21:328-337.

[11]黄晓明,张裕卿.沥青混合料高温性能试验方法[J].公路交通科技,2008,25(5):2-12.

[12]KALIUSH K E,WITCZAK M W,SULLIVAN B W. Simpleperformancetestforpermanentdeformation evaluation of asphalt mixtures[C]//Proceedings of the 6thInternationalRILEMSymposium.Zurich,Switzerland:RILEM Publications S.A.R.L,2003:498-505.

[13]刘树龙.光纤Bragg光栅在沥青路面性能健康监测中的试验研究[D].南京:南京航空航天大学,2011: 1-7.

[14]董泽蛟,柳浩,谭忆秋,等.沥青路面三向应变响应现场实测研究[J].华南理工大学学报:自然科学版,2009,37(7):46-51.

[15]田庚亮,董泽蛟,谭忆秋,等.光纤光栅传感器与沥青混合料间协调变形研究[J].武汉理工大学学报,2009,31(10):72-76.

[16]TAN Yiqiu,CHEN Fengchen,LIU Hao,et al.New approachforcalculatingpermanentdeformationin asphalt pavement[J].Journal of Harbin Institute of Technology:New Series,2010,17(5):711-715.

[17]闫其来.沥青混合料抗车辙性能研究[D].南京:东南大学,2005:48-60.

[18]王丽健.重载条件下沥青路面的抗车辙性能研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2005:74-93.

[19]YANG Jun,SHI Xiao,WAN Jun,et al.Evaluation of rutting resistance of double-layered asphalt mixes[J]. Road Materials and Pavement Design,2006,7(4): 533-542.

(编辑 魏希柱)

Rutting resistance analysis of structure combinations for asphalt pavement subjected to heavy loads

DONG Zejiao,XIAO Guiqing,GONG Xiangbing,WANG Yuan

(School of Transportation Science and Engineering,Harbin Institute of Technology,150090 Harbin,China)

To study the effect of structure combinations on rutting resistance,firstly,dynamic modulus tests and single-layered wheel tracking tests were carried out to get basic parameters and anti-rutting resistance of seven asphalt mixtures designed.Secondly,double-layered structural wheel tracking tests subjected to heavy loads were conducted for three pavement structure combinations made up of asphalt mixtures utilized,and then compared the results with the single-layered ones.Finally,three-directional strain of pavement was got on site utilizing fiber Bragg grating(FBG)intelligent test technology,and the rutting resistance of actual asphalt pavement was evaluated through these results.Results show that rutting resistance of pavement structures cannot be reflected by single-layered wheel tracking test accurately,while the double-layered does. Additionally,modulus combinations with different layers must be taken into account in order to maximize the rutting resistance of asphalt mixtures.

asphalt pavement;heavy loads;rutting;structure combination;structural wheel tracking test;fiber Bragg grating sensor

U416

A

0367-6234(2014)06-0072-07

2013-07-20.

国家自然科学基金资助项目(51278159,51008099);哈尔滨工业大学科研创新基金项目(HIT.NSRIF. 2009103).

董泽蛟(1979—),男,教授,博士生导师.

董泽蛟,hitdzj@hit.edu.cn.