孤独感对高职生智能手机依赖的影响

刘志强

智能手机(smart phone)所具有的独立操作系统、可自由选择软件进行安装或卸载、能使用无线网络等特点,使得其具有传统功能机(feature phone)无法比拟的魔力吸引着青少年。一项韩国的调查发现[1],高达18%的韩国学生属于智能手机上瘾人群。国内研究发现,内地大学生手机成瘾近29.84%[2],香港大学生手机成瘾也近28.7%[3]。手机依赖是一种由于某种动机滥用手机而导致其心理、行为和社会功能受损的痴迷状态,严重者伴有心悸、头晕、手脚发麻、肠胃功能失调等生理不适[2]。

国内外针对手机依赖的研究主要集中在手机依赖的测量[4-5],手机依赖所产生的生理、心理和社会功能损害[6-9],手机依赖的发生机制[8-9]等方面。由于手机依赖不仅对身心造成损害,而且还对日常工作生活等社会功能造成严重影响,特别是和孤独感有着密切联系[2,8-9]。研究发现,由于人格尚未定型、情绪不够稳定、社会环境多变等多种因素,青少年易成为孤独感的高发人群[10]。刘红等[2]系统研究了大学生手机成瘾与孤独感、手机使用动机的关系,发现孤独感是影响手机成瘾的重要因素,同时也通过网娱动机间接影响手机成瘾。但目前关于孤独感对手机依赖影响的研究对象主要是普通高校大学生或中学生,鲜有针对高等职业院校学生(以下简称高职生)研究。因此本研究以高职生为研究对象,研究其孤独感对智能手机依赖的影响,以期为高职院校心理健康教育提供依据。

1 对象和方法

1.1 对象 采取方便随机抽样,选取江苏省2所高等职业院校学生400名,其中男生296人(74%),女生104人(26%);汉族393人(98%),少数民族7人(2%)。共回收有效问卷379,有效问卷回收率95%。其中使用智能手机的250人(66%),使用非智能机的129人(34%);使用智能手机的男生158人(63%),女生92人(37%);年龄17~22岁,平均年龄(19.74±1.77)岁,涉及理工、经贸、艺术和医学等专业。

1.2 评定工具 熊婕等[4]编制的大学生手机成瘾倾向量表(Mobile Phone Addiction Tendency Scale, MPATS)手机依赖状况,该量表共有16个项目,分为戒断症状(停止使用手机后所出现的特殊心理生理症状群)、突显行为(手机的使用占据了思维和行为活动的中心)、社交抚慰(手机的使用在人际交往中的作用)和心境改变(手机造成的情绪变化)四个因素。总量表的 Cronbach' s α系数为0.83,4个因素的α系数在0.55~0.80之间;总量表的重测信度为0.91,四个因素的重测信度在0.75~0.85。在本次测试中Cronbach α系数为0.88。

情绪-社交孤独问卷(Emotional-Social Loneliness Inventory, ESLI)测试被试者的孤独感状况[11],该量表分为四种类型,即情绪孤立(状况)、社交孤立、情绪孤独(感受)、社交孤独,分数越高,反映被试心理健康水平越差。在本次测试中Cronbach' s α系数为 0.92。

1.3 调查方法 以班级为单位,由心理健康教育专职教师做统一的指导语,在计算机房集中进行测试问卷调查,统一回收问卷。

1.4 统计方法 采用 SPSS 15.0统计软件对高职生手机依赖和孤独感两个变量进行Pearson相关分析和回归分析,采用AMOS 7.0进行路径分析。

2 结 果

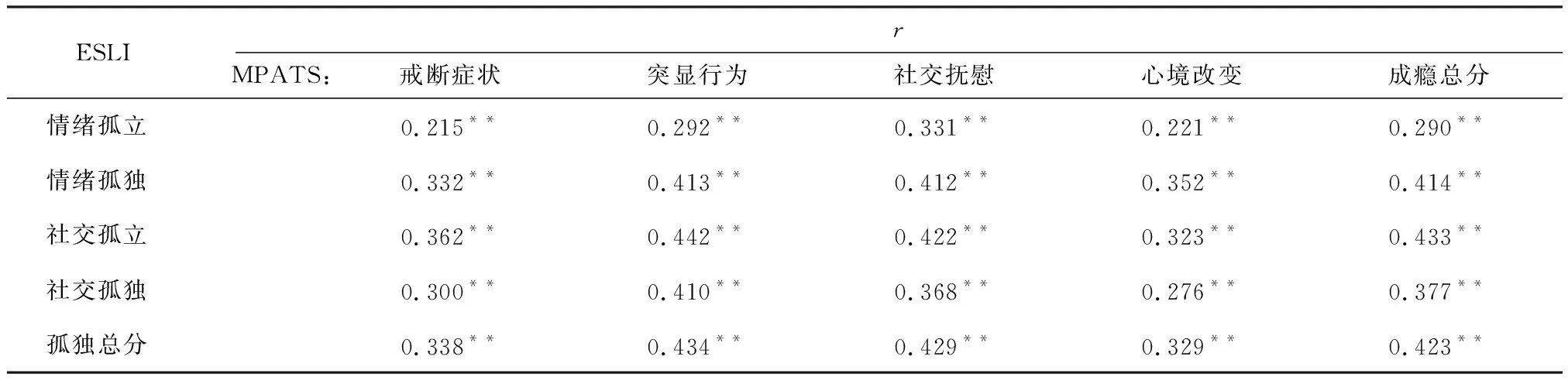

2.1 相关分析 高职生智能手机依赖和孤独感各因子分及总评分呈正相关。见表1。

表1 MPATS评分高职生智能手机依赖与ESLI孤独感的评分的相关分析

注:*P<0.05,**P<0.01。

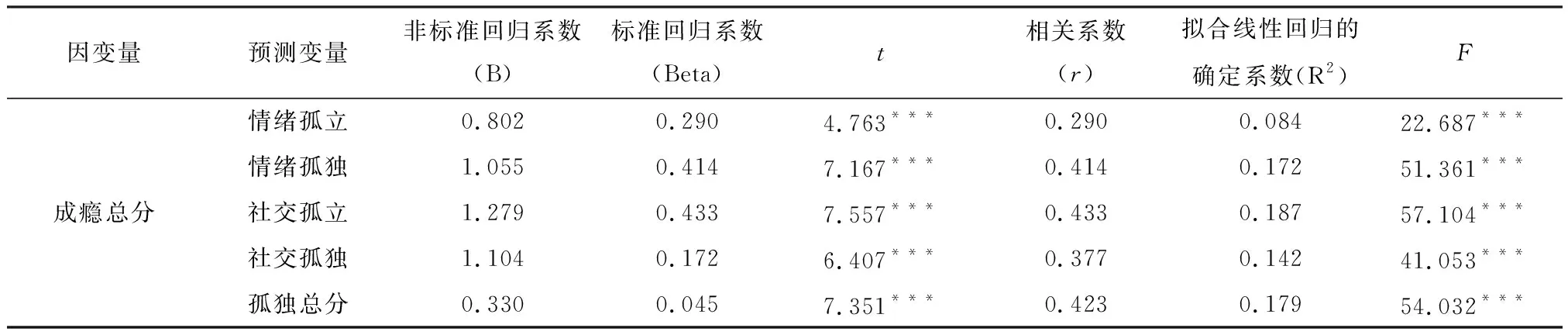

2.2 回归分析 以智能手机依赖总分作为因变量,孤独感各因子及总分作为自变量,进行多元逐步回归分析发现,孤独感各因子和总分均对智能手机依赖总分有预测作用。见表2。

表2 孤独感对智能手机依赖的回归分析

注:***P<0.001。

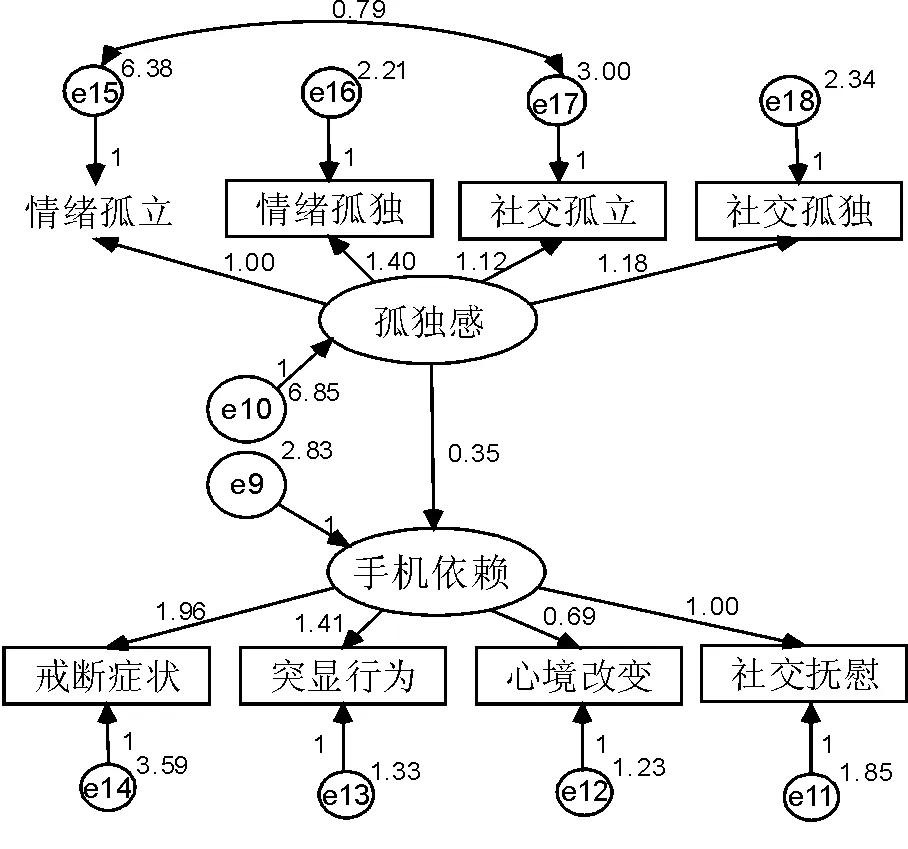

2.3 路径分析 根据相关分析和回归分析的结果,运用结构方程模型分析技术构建出孤独感对高职生智能手机依赖的路径模型(见图1),经过对模型进行修正,各主要拟合指标正常拟合指数(normed fit index,NFI)、增量拟合指数(Incremental Fit Index,IFI)、比较拟合指数(comparative fit index, CFI)、 拟合优度指数(goodness-of-fit index, GFI)等均大于0.9,且χ2/df<2、近似误差均方根(Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA)<1,表明该模型对数据拟合好。

3 讨 论

本研究显示,高职生智能手机依赖中的戒断症状、突显行为、社交抚慰、心境改变和依赖总分均和孤独感的四个因子及总分呈正相关(P<0.05),这验证了国内外很多研究成果[2,5]。回归分析进一步发现,高职生孤独感对智能手机依赖具有预测作用(P<0.05),表明具有较高孤独感体验的高职生更容易对智能手机产生依赖,Park[12]研究也显示孤独感是手机依赖的一个很有效的预测因素。本研究以孤独感和手机依赖作为潜变量,以戒断症状、突显行为、社交抚慰、心境改变等四因子作为手机依赖的显变量,以情绪孤立、情绪孤独、社交孤立和社交孤独等四因子作为孤独感的显变量,建立结构方程模型,进行路径分析发现孤独感对手机依赖的直接效应是0.35,表明孤独感每提升1个单位,则手机依赖提升0.35个单位。

图1 孤独感对高职生智能手机依赖的路径分析

从智能手机的功用来看,Townsend[13]研究认为,手机的多功能性、可操作性、虚拟性和互动性等特点迎合了青少年的心态,自然成为其寻求解脱、排遣寂寞和孤独的精神寄托。那么,也许正是智能手机的这些特点致使高职生对其更容易产生强迫依赖行为。

从人格发展的角度来看,人格发展和手机依赖有显著性相关。黄海等[9]研究认为,手机依赖的大学生具有高神经质和高开放性、低宜人性与低严谨性。高神经质的个人更易产生冲动、焦虑等情绪,在现实生活中容易产生人际冲突和障碍,导致情绪低落,自尊感下降,从而产生更多孤独感体验,而网络、手机等新媒介可以避免直接面对面的交流,从而减轻内心的焦虑和孤独。

本研究还存在一些不足:一是仅仅关注孤独感和手机依赖的关系,未研究高职生手机依赖的内在心理机制,比如人格、自尊、动机等因素和手机依赖的关系及其相互作用关系;二是智能手机依赖和非智能手机依赖是否存在区别,有待进一步研究。

[1] 禾泽.韩国:18%青少年患上“智能手机依赖症” [N].中国文化报,2013-07-11(1).

[2] 刘红,王洪礼.大学生手机成瘾与孤独感、手机使用动机的关系[J].心理科学,2011,34(6):1453-1456.

[3] Louis. Linking Psychological Attributes to Addiction and Improper Use of the Mobile Phone among Adolescents in Hong Kong[J]. J Child Media, 2008, 2(2): 93-113.

[4] 熊婕,周宗奎,陈武,等.大学生手机成瘾倾向量表的编制[J],中国心理卫生杂志,2012,26(3):222-225.

[5] Koo HY. Development of a cell phone addiction scale for Korean adolescents[J]. Journal of Korean Academy of Nursing,2009,39(6):818-828.

[6] Kamibeppu K, Sugiura H. Impact of the mobile phone on junior high school students' friendships in the Tokyo metropolitan area[J]. Cyberpsychol Behav,2009,8(2):121-130.

[7] Ha JH, Chin B, Park DH, et al . Characteristics of excessive cellular phone use in Korean adolescents[J]. Cyberpsychol Behav, 2008,11(6):783-784.

[8] 洪艳萍,肖小琴.大学生手机依赖状况及其与人格特质[J].中国健康心理学杂志,2013,21(4):626-629.

[9] 黄海,余莉,郭诗卉.大学生手机依赖与大五人格的关系[J].中国学校卫生,2013,34(4):414-417.

[10] 李彩娜,班兰美,李红梅.大学生孤独感及其与依恋、自尊的关系[J].中国临床心理学杂志,2010,18(4):514-516.

[11] 汪向东.心理卫生评定量表手册(增订版)[J].中国心理卫生杂志,1999,(12).

[12] Park WK. Mobile phone addiction[J]. Mobile Communications,2005,31:253-272.

[13] Townsend AM. Life in the real-time city: mobile telephones and urban metabolism[J]. J Urban Techno,2000,7(2):85-104.