论社会企业的特征及本土价值

魏 来,涂一荣

(华中师范大学 政治学研究院,湖北 武汉 430079)

社会企业的实践在西方发轫于18世纪,发展于19世纪,并从20世纪下半叶开始在多元治理、福利改革、公民社会培育和社会组织发展等领域发挥着越来越重要的作用。在我国,经济社会的发展和国家治理的转型呼唤新的组织形态和治理方式。无论是公益商业化发展抑或经济活动的社会性嵌入,都是一种经营理念的变革、组织形态的创新,以及对时代需求的回应。

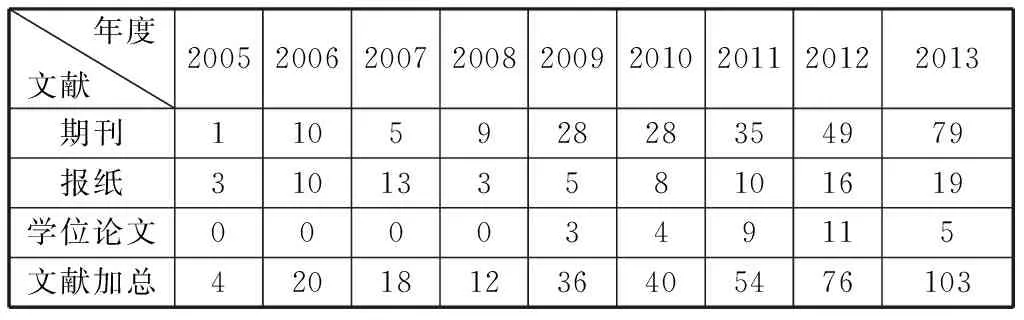

社会企业的概念在2004年左右正式引入中国*最早引入“社会企业”概念的国内文献是由北京大学刘继同教授节译的对社会企业问题进行系统介绍的一篇名为《社会企业》的文章,载于《中国社会工作研究》2004年第二辑中(舒博,2010)。,随着国内学者对国外社会企业研究文献的译介,“社会企业受到越来越多的关注,成为非营利组织、媒体和社会精英中的热门话题”[1]。由此,学术界对于社会企业的研究也取得了一批有价值的成果:在CNKI中键入“社会企业”进行题名检索,可以发现国内关于社会企业的研究文献从2005年以来不断增长,到2013年底已经达到103篇(见表1)。“但相比而言,西方国家的社会企业研究在理论上、方法上、内容上和实证研究方面都更为成熟”*国外相对成熟的社会企业研究理论和实践为中国社会企业研究提供了值得借鉴的宝贵财富,但也应该注意的是,国外有关成果都是以发达国家为背景,是不同经济社会类型下的研究。,而国内的相关研究和本土化进程仍处于起步阶段*国内学术界对社会企业的研究主要集中于对国外社会企业理论和实践经验的介绍、国际比较、案例研究、作用研究、非营利组织商业化、组织结构、社会企业家、社会创业和综合性调查报告等方面。。因此,在借鉴国外理论和方法的基础上,加强对我国社会企业的本土化研究是当前所需,而对社会企业的定义、特征和本土价值等基础性问题的文献梳理和理论廓清更是当务之急。基于以上背景,本文以社会企业的概念界定作为逻辑起点,进而对社会企业的特征进行分析,最后对社会企业的本土价值进行简要的概括。

表1 2005—2013年社会企业研究文献数量 /篇

(一)社会企业的界定

社会企业既不是纯粹的商业企业,也非一般的非营利部门,其组织形式非常丰富,加之国家间政治、经济状况的异质性,所以对社会企业概念界定存在持续性的争议。国外研究者对社会企业的核心内涵进行了多种探讨,但并未形成学界公认的社会企业概念。最近几年中国对社会企业的研究成果也不断增加,但植根于社会现实,具有较强解释力和较高认可程度的社会企业边界厘定尚未形成。与此同时,在以往的概念界定中存在着以下一些共同点:社会企业以商业经营为手段,以推动社会公益、实现社会价值或扶助弱势群体为目标,以社会责任感和社会创新为动力,具有多元参与的治理结构,利润用于回报社区、扩大社会服务或扶持其他社会企业等。将这些普遍性、共同性要素抽取出来加以分析与提炼,从社会企业所具有的共同特征出发,可以使我们更全面、更深刻地认识社会企业。笔者通过分析国内外文献,并结合社会企业的发展实践,将社会企业的概念界定为“运用商业手段实现社会价值,强调多元参与和助人自助,致力于解决社会问题、扶助弱势群体和推动社会公益,具有非营利组织和企业双重属性、双重特征的社会组织。其利润用于回报社区、扩大社会服务或扶持其他社会企业。在我国,社会企业的组织形式包括民办非企业单位、合作社、社会福利企业和社区服务中心等”。

(二)社会企业的特征

特征用于描述概念,是客体特性的一种抽象结果,通过对社会企业特定的抽象提炼,使我们对其产生更加全面和深入地认识。Shaw Eleanor认为社会企业具有企业导向、社会目标和社会所有制三个共同特征[2];Kim Alter从手段、目标、方法、动力、运作、财务等九个方面归纳了社会企业的综合特征,并着重强调了社会企业的混合性[3];Carlo Borzaga and Jacques Defourny总结了社会企业的四个经济性特征和五个社会性特征[4]。国内学者时立荣率先提出社会企业具有企业和社会的双构性质,具有经济和公益双重功能[5];舒博和赵莉、严中华也在总结国外研究的基础上指出,社会企业在组织形式、运营方式、组织目标、价值创造等方面显示出非营利组织和纯商业组织相混合的特征,在组织形式上具有连续性和多样性[6-7];中国社会组织网从组织目标分析,认为社会企业具有以下特征:追求利润但不以盈利最大化为目标,以建立社会资本、满足社会需要、促进员工发展和推动可持续发展作为社会目标[8];金锦萍在已有研究成果的基础上认为维护环境的永续发展和文化的完整性是社会企业除了社会目标和经济性外的第三个底线[9]。以上学者从不同角度对社会企业的特征进行了概括。但如果从组织性质、组织形式、组织类型、组织动力、组织发展、组织功能等方面来看,社会企业具有如下特征。

1.组织性质上的双重性和混合性。社会企业在运作过程中既有经营性的需要,也有公益性的诉求,“它提供的产品和服务(准公共物品)具有经济性和公益性双重特征,这就是它的双构性”[5]。其经济性表现在组织的运行上,公益性则表现为企业利润的流向遵从组织的战略规划与公益目标。正如陈家伟在《社会企业与社会家》一书中所指出:“社会企业不以营利为目的,同时又追求营利以保障可持续发展。”社会企业无论从企业目标、运营方式还是价值创造方面都体现出非营利组织和纯商业组织的混合特性。Kim Alter将社会企业的混合体的特征归纳为以下九个方面:运用商业手段实现社会目标;从商业活动中获得收益来支持社会项目;融合商业与非营利组织的管理方法;创造社会价值和经济价值;在使命的达成中融合商业战略;市场驱动和使命引导共存;财务绩效和社会影响并重;在生产或提供社会公共产品或服务的过程中满足经济目标;从无约束收入中享受财务上的自由[3]。社会企业区别于传统的非营利组织和纯商业企业,正是基于其组织性质上的这种本质性特征。

2.组织形式上的融通性和跨越性。组织性质上的双重性和混合性在组织形式上同样有所体现。社会企业处于以私人利益为目标的纯商业企业的外围,从而易与公益组织连通,使其公益性更加凸显;社会企业同时处于以志愿性为核心精神的公益组织边缘,借此与市场对接,使经营性顺利实现。因此,社会企业具有组织形式上的融通性和跨越性。这种特性“消解着企业和纯粹公益组织二者之间的绝对屏蔽,使其能够同时具有与企业接轨的经营性和与慈善志愿组织相通的公益性”[5]。由于组织形式上的融通性和跨越性,导致社会企业的存在形式多样化(包括非营利组织、民办非企业单位、社会福利企业、民办教育机构等)。

3.组织类型的多样性和复杂性。社会企业的类型呈现出鲜明的多样化特征。根据社会价值和经济利益的不同趋向性,Nicholls A将社会企业分为使命中心型、使命相关型、使命无关型三大类[10];与此相近,Kim Alter根据社会项目与商业活动的整合度将社会企业划分为嵌入型、交叠型、外部型三类[3];Dees J G从交叉补贴的角度划分出五种类型的社会企业:完全慈善支持、部分自给自足、资金流自给自足、运营支出自给自足和完全商业化[11];余晓敏、张强、赖佐夫在考察国外相关研究后认为,中国社会企业可以从以下几个不同的维度进行类型学分析:一是就社会使命而言,可以分为提供就业机会、提供社会照料、提供医疗服务、促进教育发展和扶贫五类;二是按组织性质,可以分为营利性组织、非营利性组织及两者混合的第三类组织;三是依照法律地位,可以分为民办非企业单位、农民专业合作社、商业企业、社会福利企业和民办教育机构五类;四是依据运作模式,可分为有偿服务、服务补贴、提供就业、公平贸易、企业家支持及合作社六种模式[12]。以上学者分析的角度和依据各不相同,但各具特色,各成一体,对于后续研究大有裨益。多样化的审视角度和分类方法也从侧面反映了由社会企业性质,以及形式上的超越性所导致的社会企业类型的多样性和复杂性。

4.组织动力的多重性和聚合性。余晓敏、张强、赖佐夫从发展起源的角度将社会企业分为受政府部门驱动(公共福利体系的民营化和社会化改革)、非营利部门驱动(非营利组织的市场化)、市场部门驱动(企业社会责任与公益风投)及国际社会力量驱动(跨界合作及国际合作)四类[12]。通常意义上而言,社会企业的动力是由市场驱动和使命引导组成的二元结构,但事实上社会企业的动力来源包括多个方面:政府的放权和公共服务体制的民营化、市场化*在市场转型时期,我国的社会政策体制在劳动就业、社会保障与社会福利等领域面临着种种挑战。作为回应,中央政府逐步采取了以“分权化”和“民营化”为导向的改革措施。党的十七大提出了重视社会组织建设,提高社会凝聚力和公众参与的职能。十八大以来,国家提出治理体系和治理能力现代化战略,积极推动简政放权,建立权力清单,关于推进社区社会组织建设,加强政府购买服务等文件陆续出台。;非营利部门在众多社会、经济领域的功能日益凸显化;企业社会责任的逐步主流化;国际对话与国际间合作逐步常态化。此外,社会企业面临着多重发展机遇,包括青年一代意识的觉醒和强烈的参与感,公民社会的不断发育,治理变革的宏观进程,来自媒体、研究者的热情,以及与世界的同步发展。事实上,社会企业发展进程背后的驱动力量很少是单方面的,而是上述各种力量之间不同的集聚与组合。从实践进展来看,在市场转型和社会转型的过程中,政府失灵、市场失灵和非营利组织发展缓慢的因素也从另一个方面促进了这种植根于非营利部门的社

会创新与崛起。

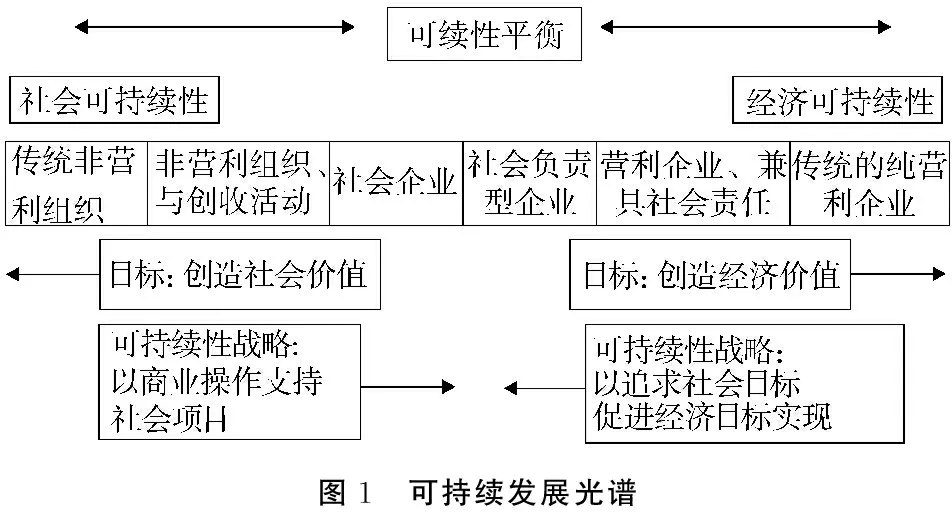

5.组织发展的趋向性与持续性。正如前文所述,发展环境的改变和社会问题的衍生必将引起社会组织的重构或形塑新的组织形式。社会企业将社会可持续性和经济可持续性融于一体,将商业组织和非营利组织的可持续战略有机结合,并兼顾社会价值和经济价值,这是社会组织形态的创新,也是经济组织发展的趋势。Kim Alter在其可持续发展光谱(见图1)中也表明:为了实现组织的可持续发展,传统非营利组织和商业企业最终都要向中间状态“社会企业”或者“社会负责型企业”靠拢[13]。同时,由于社会企业本身的混合特质、双重经营和多元战略,其发展从理论层面上来说具有较强的持续性。

图1 可持续发展光谱

6.组织功能的多元性和黏合性。社会企业的功能和作用包括改进公共服务,推动福利转换,解决社会问题,促进经济发展,增强社会凝聚力,建立道德市场等多个方面。组织性质上的双重性和混合性赋予社会企业多元化的功能,并将强劲的发展动力注入社会企业的发展进程。社会企业作为独立于政府和市场的组织形态,其所发挥的作用有助于弥合二者之间的缝隙,填补政府和市场的公共服务真空地带。因此,社会企业所发挥的功能是对政府功能和商业企业内在缺陷的弥补,它为社会公共服务注入新方法,引入新实践,建构新模式,同时也是对原有第三部门功能的提升和优化。下文将对社会企业所具备的各项功能和本土价值展开分析。

(三)社会企业的本土价值

改革开放以来,中国经济社会结构发生了巨大的变化,取得了举世瞩目的成就。然而,在社会转型期,国家、市场和社会仍面临着优化发展政治经济、深入发掘社会力量、加快发育社会组织、大力发扬道德公益等紧迫任务。近年来,社会弱势群体大量出现,他们在一定程度上被边缘化并受到社会的排斥,其生存状况和生活能力急需通过社会支持和社会服务来优化和提升。政府是当前基本公共服务的主要提供者,而伴随着行政体制改革和政府治道变革的宏观进程,政府逐渐从社会领域中“退出”,从“家长式”的管理者转变为“守夜人”的服务式角色,政府只能解决部分社会问题,发挥“托底”的作用。有限的公共服务覆盖面使社会管理创新成为众望所归,提升社会的自我管理和创新能力、培育社会资本、发展社会组织是政策宏旨,也是现实需求和大势所趋。政府职能的转变和社会结构的演化与经济发展密切相关,而商业活动中的逐利性侵蚀了社会道德和企业责任,提升道德水准和社会服务参与度,为社会服务提供有效的送达通道和组织载体愈发重要。在此背景下,社会组织的多元化发展,包括社会企业的出现是“社会对不确定性的未来变化做出反应的能力。组织多样性为解决集体性产出的难题提供了可选方案”[14]。换言之,社会企业的萌芽和发展为上述经济社会发展面临的困境提供了可行性选择:社会企业是弱势群体的迫切需求,是政府转型的有力抓手,是社会管理创新的组成部分,是弘扬公益的有效载体,也是促进社会道德和企业责任感提升的重要路径。

当然,上述困境的破解绝非只有发展社会企业一种备选方案,但发展社会企业是诸多方案中较好的方式,这一方面基于其社会价值和经济利益的双重关怀,以及经济目标和社会愿景的双重可持续性。另一方面,社会企业发挥的经济和社会作用是多元的,它是一种综合面上的平台和载体,这使得上述问题的解决成本相对较低,综合“收益”较高。

1.解决社会问题,实现社会价值。解决各类社会问题、实现社会价值是社会企业的使命。当前中国社会存在诸如阶层分化、贫富差距、环境污染、社会不公等各类问题,对立与矛盾不断变化和尖锐,这是社会转型期无法回避的发展障碍,而社会企业的兴起大大推动了诸多社会问题的解决。俞可平指出:发展社会企业对于改善民生,促进公平正义具有重要意义。社会企业提供的扩大就业、减少贫困人口、保护环境和消除社会歧视等服务已经在实践中取得了明显的成效。社会弱势群体是任何时代、任何社会都存在的一种社会现象,而社会企业所提供的社会产品则可以优化他们的生存状态,提升他们的生活能力。如四川阿坝州推出的“羌绣计划”至今已经帮助8 000多名“绣娘”实现了在家就业,技艺卓越的“绣娘”月收入已经过万;中和农信项目管理有限公司自成立以来已累计发放近6亿元小额贷款,覆盖农户超过15万,直接从中受益的贫困人口已达60余万人。

2.改进公共服务,优化供给结构。因应社会需求,提供各类服务是社会企业的旨归。社会企业提供的公共服务领域广泛,包括环境保护、社会福利、扶助就业、教育培训、卫生医疗、社区发展等。当前,社会企业在一些领域发展迅速*根据潘小娟的研究,这些领域主要是精神健康服务、社区服务、儿童服务、失业者支持、养老服务等。,取得了良好声誉。比如,在社区层面,越来越多的地方政府通过“公益创投”等方式借助社会企业或社区企业提供公共服务。社会企业的特殊性质使其能够同时运用社会和商业手段,提供高效、优质、专业和快捷的服务。同时,社会企业利用其低成本、高效率及创新性等优势,提供了很多社会急需而政府和非营利组织无力提供的服务。从长远来看,社会企业的不断发展还将有效遏制政府角色的过度膨胀,缓解公共财政的困境,跨越非营利组织发展的藩篱,促进公益事业转型、治理结构优化和福利供给转换等。

3.促进信任合作,增强社会凝聚力。弘扬公益精神、促进信任合作是社会企业的追求。社会企业的发展有助于公益精神的传递和强化,它使参与者在提供或接受服务的过程中践行或感受公益精神,促进社会的公平与包容,提倡“助人自助”的精神,对于参与者社会责任感的激发和自身发展具有重要作用;社会企业的实践有助于信任与合作关系的建立,并增强社会信任,培育社会资本。它的兴起本身就意味着公共信任的修复和社会排斥的缓解;社会企业的扩张有助于公民社会的形成和发展,有利于多元协同和社会民主的进步,它通过强调参与、授权、协作和分享,使其成员和公众志愿者参与社会改革成为可能,冲击了冷漠和麻木的社会心态,而参与、信任,热情和机会正是民主化的先决条件。此外,由于其独特的性质,社会企业对于经济社会的和谐发展具有重要的黏合作用。

4.对抗经济波动,助推经济发展。促进经济发展、提升经济水平是社会企业的“正外部效应”。德鲁克指出,社会企业将成为未来经济发展的一支重要的力量。英国目前共有62 000多家社会企业,经济贡献达240亿英镑。并且,与其他商业组织相比,社会企业部门在宏观经济衰退的进程中呈现出乐观与增长的趋势,成为当前发达经济体系中真正的“增长部门”。社会企业促进经济发展主要表现在四个方面:一是社会企业通过鼓励民众参与经济活动培养了大量潜在的内需拉动者,提供了可观的就业岗位,这将有助于经济的增长;二是社会企业有助于地方治理能力的提升,有助于改善基础设施和投资环境,进而吸引商业投资,助推经济增长;三是社会企业家们具有强烈的蓝海意识和创新精神,善于发现市场空白,拉动消费,促进经济发展;四是社会企业将自身的利润投入到自身的发展和社会服务上,并回馈地方社区,有助于经济的发展。所以,社会企业能够有效地推动经济发展,对抗经济波动,提升所在地区的发展水平。

5.激励社会变革,提升社会道德。塑造企业家精神,提升社会道德是社会企业的责任。“社会企业家精神”自诞生以来就携卷着一股重塑社会的创意浪潮,一直激励着无畏的社会变革,对于解决社会痼疾产生了巨大的影响。在中西文化激烈碰撞,社会关系泛货币化,信仰空虚和道德滑坡的今天,重塑企业家精神,强化社会企业家的责任感,进而提升整个社会的道德观念是不可回避的重要挑战。作为商业领袖和社会精英,社会企业家的精神和责任无疑会通过名人效应和示范作用大大改变当前伦理失范的现状。社会企业的成员、受众和志愿者在践行公民精神和公益精神的过程中也同样会提升自身的道德水平和社会责任感。

(四)结语

社会企业在政府、社会、市场三大部门,以及国际社会中汲取着发展动力[12],有关理论和功能模式正在实践中不断引入,其功能和作用不断被公众熟知和认可。随着我国服务型政府建设步伐的加快,市场的内在缺陷日渐明显,以及社会责任运动的空前高涨,社会企业将获得更多的发展空间。与此同时,社会企业的发展对解决社会问题,改进公共服务,增强社会凝聚力,促进经济发展和提升社会道德也产生了重要作用。

然而,无论是从理论研究上还是实践进展上来看,我国的社会企业都处于起步阶段:理论上尚未形成对社会企业的清晰界定和规范的分析框架,对社会企业发展的分析不够透彻、研究的视角不够开阔、层次也不够深入;实践中缺乏完善的法律保障、完备的管理体制、必要的税收优惠和科学的评价体系。毫无疑问,社会的发展和国家的转型呼唤新的组织形态和治理方式,“行政管理体制改革的困境”[15]为社会企业提供了更开阔的成长空间。社会企业的实践进展是时代发展的需求、社会责任意识的体现和参与治理精神的表达。社会企业的理论演进则是积极福利和投资型国家理论、治理理论、公民社会理论的复兴和拓展。不难预见,对二元理论思维的批判和对实践缝隙的补充将继续席卷中国社会;国家对社会的赋权,为社会组织增能,服务责任的转移和多元参与的创新也必将对中国产生深刻而长远的影响。因此,及时开展针对社会企业的理论研究,推动社会企业实践,使理论和实践互为表征、互相促进具有非常重要的意义。

参考文献:

[1] 英国大使馆文化教育处,公益组织孵化器(NPI).中国社会企业调查报告[EB/OL].[2011-02-22]张靖婧,译.http://gongyi.qq.com/a/20110222/000047.htm.

[2] Shaw Eleanor.Marketing in the Social Enterprise Context: Is it Entrepreneurial Qualitative Market Research[J].An International Journal,2004,7(3):194-205.

[3] Kim Alter.Social enterprise typology[EB/OL].[2007-11-27].http://www.Virtueventures.com/typology.

[4] Carlo Borzaga and Jacques Deofourny.The Emergence of social Enterprise[M].London:Published,2001:16-18.

[5] 时立荣.转型与整合:社会企业的性质、构成与发展[J].人文杂志,2007(4):182-185.

[6] 舒 博.社会企业的崛起及在中国的发展[D].天津:南开大学,2010:17-48.

[7] 赵 莉,严中华.国外社会企业理论研究综述[J].理论用刊,2009(6):154-157.

[8] 王 名,朱晓红.社会企业论纲[J].中国非营利评论,2010(2):1-7.

[9] 金锦萍.社会企业的兴起及其法律规制[J].经济社会体制比较,2009(4):128-134.

[10] NICHOLLS A.Social Entrepreneurship:New Models of Sustainable Social Change[M].Oxford:Oxford university press,2006.

[11] DEES J G.New definitions of social entrepreneurship:Free eye exams and wheelchair[EB/OL].[2003-12-17].http://www.fuqua.edu/admin/extaff/news/faculty/dees_2003.htm,2003.

[12] 余晓敏,张 强,赖佐夫.国际比较视野下的中国社会企业[J].经济社会体制比较,2011(1):157-165.

[13] 蔡 宁,孙文文,沈奇泰松.社会企业研究述评与展望[J].科技管理研究,2012(14):131-135.

[14] W.理查德·斯科特.组织理论[M].黄 洋,译.北京:华夏出版社,2002:139.

[15] 魏 来.中国行政管理体制改革面临的四大困境[J].党政干部论坛,2013(9):35-37.