百年语文教科书中的西藏书写

赵新华

(新疆师范大学文学院 新疆乌鲁木齐 830054)

自从有现代教育以来的一个世纪,教科书代代相传,每个读过书的人没有不受其影响的,在潜移默化间它塑造着千百万儿童的灵魂。[1]教科书更像是一个社会的理想寄托,不论是国家权力机制还是知识精英阶层,都力图通过这种形式塑造理想的未来民众,利用教科书在青少年学生心中种下知识的种子,培育道德的萌芽。[2]国家通用语言文字是民族文化的载体,是最重要的交际工具,一百多年来,现代“语文”学科虽然经历了“国文”、“国语”、“语文”等名称的变迁,但在百年语文教科书中,西藏题材课文始终占有一席之地,这些课文对西藏的书写经历了从描述西藏地理风物到展现西藏特色文化,从提醒国家边防安全到关注边疆经济文化发展的演变历程,它们生动形象地让全国的中小学生认识到:西藏是中国领土不可分割的一部分,生活在西藏的各民族是中华民族大家庭的重要成员,中央政府高度重视西藏的安全稳定,关心西藏各族人民的生活生产。

一、清末民国时期:熟悉西藏,勿忘国家边防

清末民初时期,外国列强趁中国政局动荡之机,在中国边疆地区多次掀起侵略与分裂活动,使得边疆形势异常严峻。清政府在推行“新政”期间,为了稳定边疆地区,宣布实行新的边疆政策,主要内容包括:派亲信大臣查办边事;编练新军,加强边防;改良边疆地区的交通、通讯系统;发展边疆民族经济,移民开垦荒地,容许边疆地区开矿,发展实业等等。[3]1912年民国成立后,历届中央政府利用宣言和立法形式一再强调中央政府对西藏的神圣主权,宣告西藏地方是中国不可分割的一部分,其归属地位不因中央政权的更替而改变。具有宪法性质的《中华民国临时约法》明确规定,在参议院中西藏等同其他行省拥有五名参议员名额,参与国家大政方针的制定和审批。[4]民国西藏地方代表不但参加了民国历届国会(国民大会),也参加了立法会、监察会、协商会等,进行了积极的参政议政活动。[5]

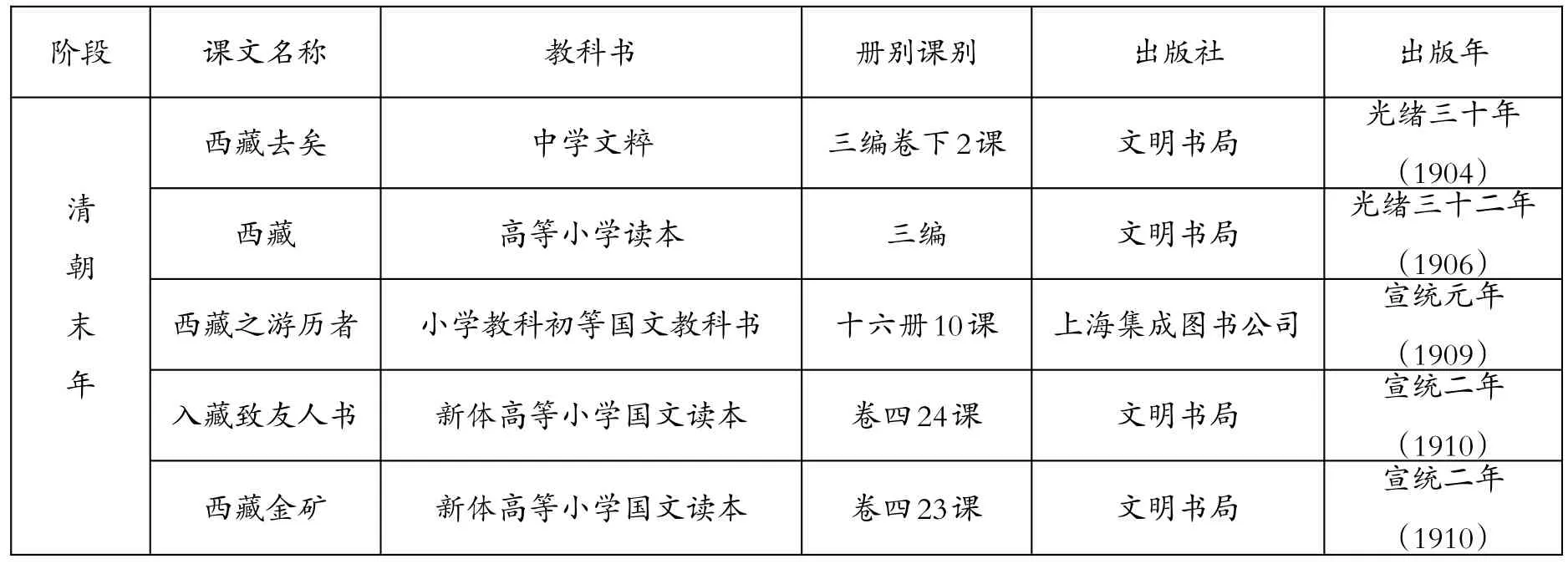

随着近代西力东渐的深入,边疆问题受到了社会各界的普遍关注,国人逐步产生了现代意义上的“边疆”观念,并有意识地利用教科书对学生进行边疆意识教育。民国元年(1912)出版的《共和国新国文》“编辑大意”写道:“提倡汉满蒙回藏五族平等主义,以巩固统一国家之基础。”[6]著名教育家余家菊在民国初年即提出“蒙古、新疆、西藏,为俄英勾引煽动,必须借教育与宣传之力以通其情意培其同心……于中小学教科书,尽量采用有关蒙藏之教材。”[7]1936年版《实验国语教科书》也在其“编辑大意”中写道:“关于地理游记及风俗描写,介绍一些边疆地理,而内地则付阙如,盖亦注重边疆之意也。”[8]。据笔者统计,清末民国时期国文教科书中以描写西藏为主的课文主要有以下篇目(见表1)。

《西藏去矣》(1904)指出了西藏重要的战略地位,“西藏一隅之地形,实足以扼中国之吭而拊其背,以制我国之生命”;还指出了英国的不良居心,“用最擅长之殖民政略,重以布达拉城之沃野,大金沙江之通流,不出十年,必将建第一第二之英国於此邦,无异其在澳洲之例。”《西藏金矿》(1906)重点介绍了西藏当时的局势,要关注边防安全,警惕外敌入侵,“西藏逼处英俄,为我国西方屏障。英人藉词勘界,率偏师直抵拉萨。英人对于西藏,其处心积虑,固非伊朝夕矣。若不加以整顿,后患岂能遂泯哉。”《西藏金矿》后面紧接着是《入藏致友人书》,以在藏者给内地友人书信的方式,介绍了西藏当时的最新情形。

值得一提的是,清末时期的高等小学、中学与今天我国义务教育系列的中小学不同,晚清政府在1904年颁布的《各学堂奖励章程》规定:“高等小学堂毕业生最优等作为廪生,优等作为增生,中等作为附生,分别收入所升学堂肄业。下等发回原学,作为佾生。准用顶戴,均由学政填给执照,咨明学务大臣,礼部备案。”而中学堂毕业生,在学习期满参加考试,最优等作为拔贡,优等作为优贡,中等作为岁贡,下等者发回原籍,也作为优廪生,并报礼部备案。我们还可以参照“程度与中学堂同而略胜”的初级师范学堂毕业学生的待遇来观照一下中学堂毕业生,“考列最优等者作为拔贡,以教授尽先选用,并加六品衔,令充高等小学堂教员。”[9]“六品”衔已经是知县的待遇了,不难看出,高等小学、中学实际上具有鲜明的官员预备学校性质。而西藏题材课文大量出现在高等小学、中学堂教科书中,表明熟悉西藏、了解西藏是晚清政府希望未来官员必备的常识。

民国成立后,除了清末时期国文教科书中的西藏题材课文继续出现在国文教科书中外,还增加了《西藏衣饰》(1914)、《西藏农民的生活》、《西藏游牧人的生活》(1936)、《到西藏去》(1945)等,以使当时的青少年学生更多地了解西藏:“藏人崇奉黄教,故喇嘛冠服,色皆尚。其冠上锐而下阔,其形恰如竹笠”(《西藏衣饰》);“在西藏的山谷中,以及江流的两岸,有很多气候温暖,土壤肥沃的地方,种的有青稞、荞麦、玉蜀黍、豌豆之类”,“他们用青稞酿酒,白的名‘阿拉’比烧酒味薄,黄的名‘宠’,和内地花雕差不多”(《西藏农民的生活》);“西藏牧民的食物主要是糌粑、酥油、牛肉、羊肉,都很富有养料”,“西藏是一个急待开发的好地方,你们愿意去吗?”(《到西藏去》)

表1 清末民国时期国文教科书中的西藏题材课文

续表1

考试的指导思想和形式往往决定着实际的课程。民国时期,中央政府也注重利用考试来加强师生对边疆的关注,如1936年高等司法官考试试题之一为:“水向内流而不入海洋者,曰内流区域,我国蒙古、青海、新疆、西藏大部皆为内流区域,其气候、水系、植物与民生状况,均有其共通之要点,试条举以对。(四十分)。”[10]

清末民国时期国文教科书中对于西藏历史、地理、风俗人情的介绍非常形象,且富有趣味性,让人经久不忘,所以,西藏题材课文能让广大中小学生在审美愉悦中增加对西藏的了解,从而拉近了内地青少年与西藏的心理距离;同时也会增强西藏地区少年儿童的荣誉感、自豪感。总之,西藏题材课文能让全国的青少年学生切身感受到西藏在我国边疆的重要战略地位,清醒地意识到帝国主义列强妄图分裂西藏、挑唆民族矛盾的险恶用心,从而激发他们保卫祖国保卫边疆、珍爱民族团结的热情。

二、新中国初期:走向新生,翻身把歌唱

在新中国建国的进程中,中国共产党充分利用政治、军事、经济乃至外交等种种方法,以中华民族的根本利益为重,提出并实践了“和平民主建国”的政治主张,尽可能减少战争给人民带来的创伤。以北平和平解放开启先例,相继有湖南、绥远、新疆、四川和云南等地和平起义或解放,大大缩短了新中国统一的进程,避免了人民遭受更多的牺牲和痛苦。在西藏采取和平解放的方式,是中共“和平民主团结建国”政治主张在已有成功实践基础上逻辑的顺延。[11]西藏和平解放前后经历了大约两年的时间,1952年底,人民解放军圆满完成了和平进军西藏的任务,实现了祖国大陆的完全统一。

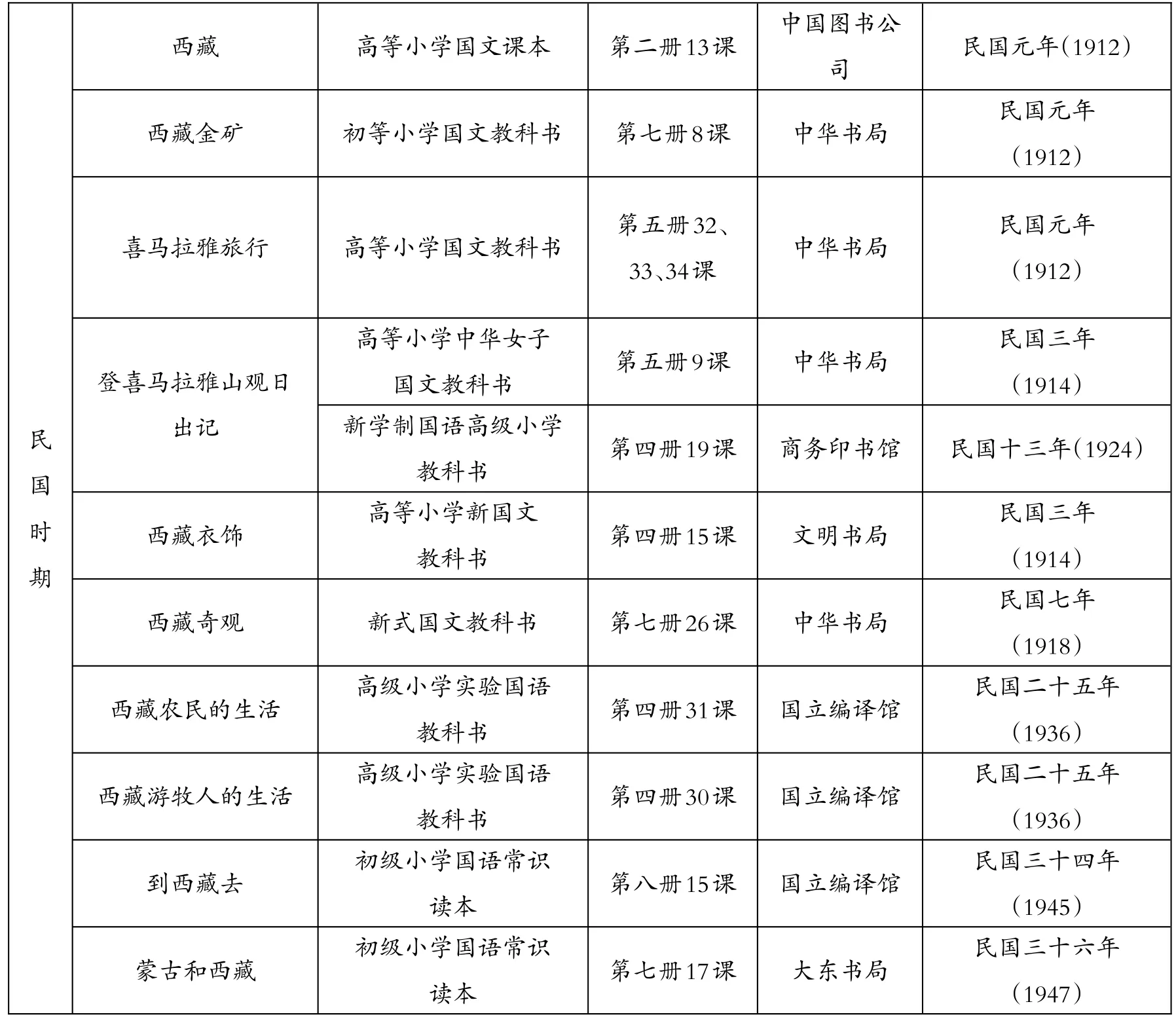

表2 新中国成立初期语文教科书中的西藏题材课文

在教科书方面,新中国成立初期,华北联合出版社、上海联合出版社和新华书店都出版一些教材,教材出版工作管理尚未步入正轨。1950年9月,出版总署召开全国出版会议,确定中小学教材全国统一供应的方针;同年12月1日,出版社总署和教育部共同组建了人民教育出版社(以下简称人教社),承担编辑出版中小学教科书的任务。[12]人教社修订出版了《初级小学国语课本》、《高级小学国语课本》,随后开始组织编写五年一贯制的《小学语文课本》。所以,新中国成立初期的语文教科书名称有“国语”、“语文”两种并行存在的情况。不论国语教科书,还是语文教科书,都有西藏题材课文(见表2)。

从表2中可以看出,西藏题材课文不但进入了小学、高中教科书,还在农民、工人业余识字教材中占有一席之地。

由于考虑到当时的购买力和印刷力量,新中国成立初期的国语(语文)教科书主要采用国语、常识并编写的体式,但并不是国语科内容和常识科内容的简单相加,而是把常识科的内容融入到国语科所反映的人自身、人与自然、人与社会等思想内容和知识内容的体系之中。再加上新中国成立后的第一次教育工作会议提出的“学校的主要工作是进行思想与政治教育”要求,该时期语文教科书课文中包含大量的政治,自然、历史、地理常识,尤以政治常识居多。[13]小学课文《西藏人民回到祖国大家庭》中写道:“西藏是伟大祖国的西部边疆!西藏人民是祖国大家庭里的亲兄弟!西藏人民回到祖国大家庭,西藏人民的幸福生活开始了。”高中课文《进军西藏日记》“课文提示”写道:“西藏是我们的领土,藏胞是我们的兄弟民族,但因地处高原,交通不便,又受过去反动政府羁縻政策的影响,以致长期地与祖国隔离。英美帝国主义者,多年以来就企图染指西藏,并想利用它作侵略川康的跳板。因此,一九五○年的进军西藏是中华人民共和国成立后的一件大事。西藏的和平解放宣告了我们领袖毛主席的民族政策的彻底胜利。”

《藏族老妈妈盼来了解放军》讲述是1959年夏,解放军消灭叛匪,造福当地人民的故事。反动农奴主杀害了一位藏族老妈妈的儿子,她“衣服破烂,双目失明”,解放军到来后,战士们天天给这位藏族老妈妈背水、扫地,并把节约下来的粮食送给她吃。在连长的提议下,战士们给老妈妈盖了座新房子。“村里人起初只是感到好奇,后来许多人都被感动了,纷纷参加了劳动”,最后,“老妈妈离开了破烂的牛棚,迁入了新居,全村的人都来向她祝贺。”《旅行在西藏高原》则融汇了丰富的自然常识:高原上有广阔的草原、许多高山、许多湖泊、许多森林、许多珍禽异兽;矿藏丰富,如煤、铁、铝、锌等;有珍贵的药材,如藏红花、鹿茸、麝香等;农产品除了青稞和牧草,还有冬小麦、丝瓜、黄瓜、茄子、洋白菜、马铃薯。随着内地通往西藏的公路建成,“藏族同胞开始了解放前梦想不到的新生活”。

可见,新中国成立初期的西藏题材课文,融思想教育、自然常识教育于一体,通过阅读它们,能让学生读者了解到:在西藏获得和平解放前,旧西藏是一个比欧洲中世纪还要黑暗的政教合一的封建农奴制社会,广大藏族人民处在农奴主的血腥统治下,连基本的生存权都得不到保障;西藏实现和平解放后,党和人民政府采取了一系列的措施改善西藏人民的生活状况,如修公路、开办公费医院、设立学校、廉价供应西藏人民日用必需品等等。[14]他们能够切身感受到昔日受压迫人民翻身做主人的幸福,从而感觉到社会主义祖国大家庭的温暖,对未来的生活充满了自信。

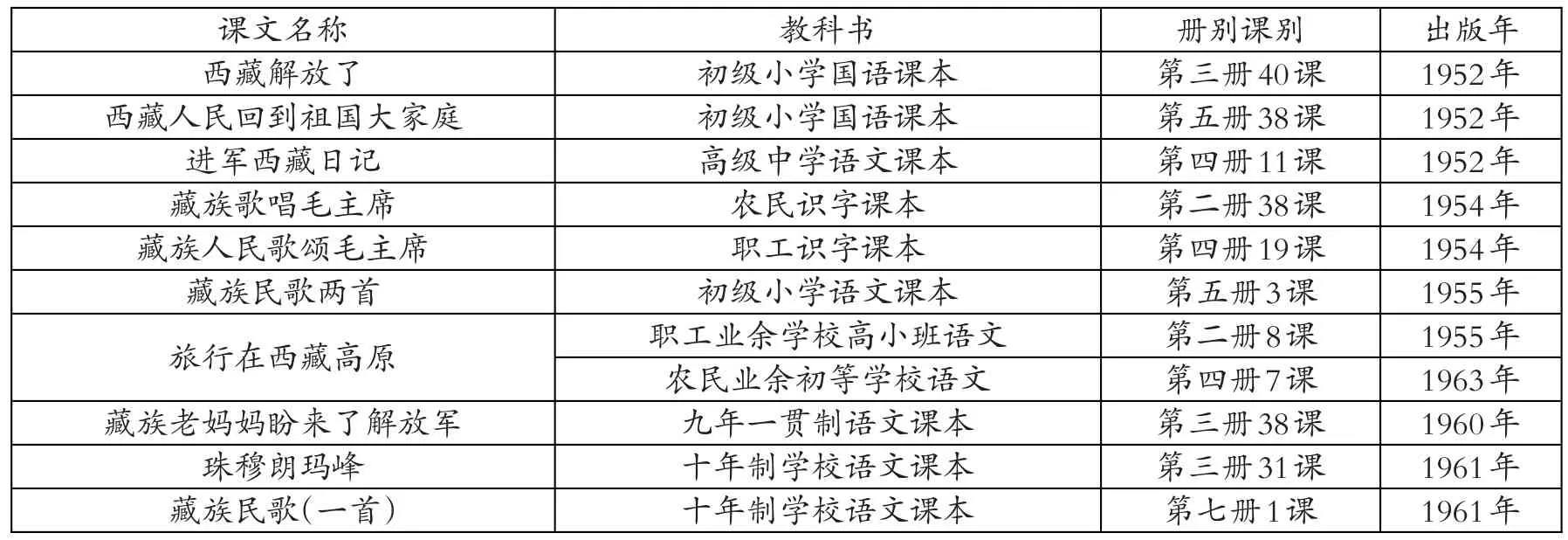

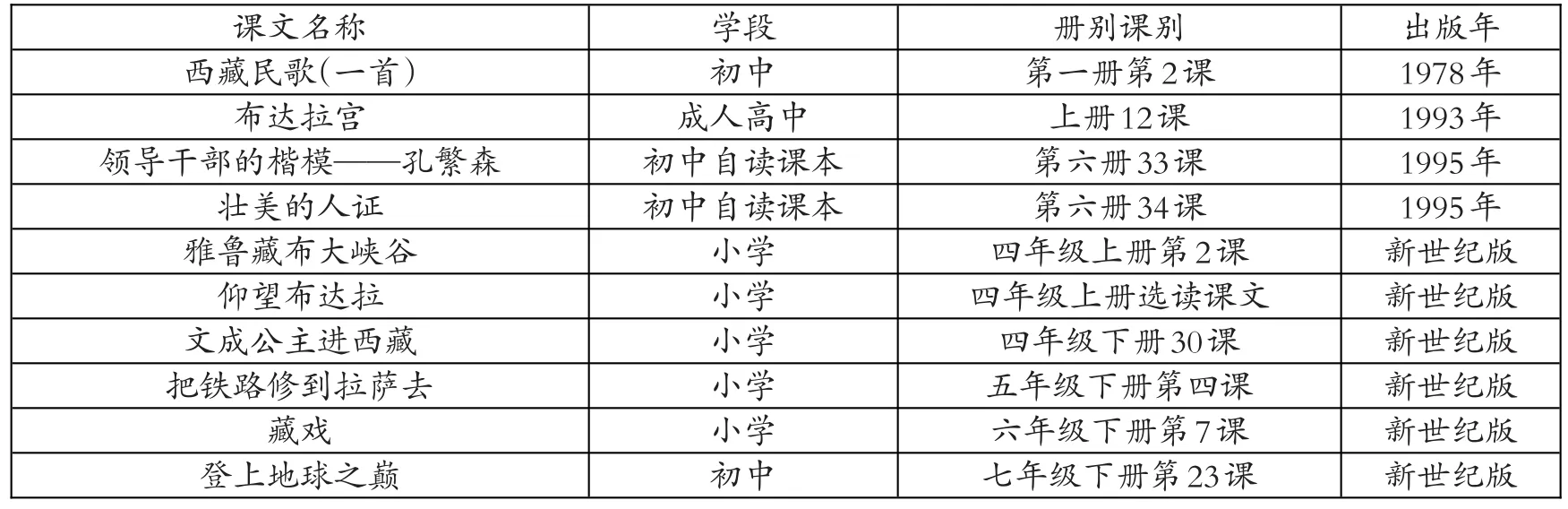

表3 改革开放新时期人教版语文教科书中的西藏题材课文

三、改革开放新时期:社会和谐,齐心协力建边疆

1978年12月,党的十一届三中全会决定把党的工作重心转移到社会主义经济建设事业上来。1980年,中央在北京召开了西藏工作座谈会;4月,中共中央转发了《西藏工作座谈会纪要》,明确指出:在新的历史条件下,西藏自治区的中心任务和奋斗目标是加强各族干部和各族人民的团结,调动一切积极因素,发展国民经济,提高各族人民的物质生活水平和科学文化水平,有计划有步骤地使西藏兴旺发达、繁荣富裕起来。从此,西藏的发展进入了一个新的时期。[15]

在教育领域,1977年8月8日,邓小平在科学和教育工作座谈会上发表讲话,提出要重视中小学教育,“关键是教材。教材要反映出现代科学文化的先进水平,同时要符合我国的实际情况。”[16]同时要求教育部尽快组织人力编写一套统一的中小学教科书,从1978年秋季起供应全国。

1978年版的初中语文教科书中,入选了一首西藏民歌,表达了西藏人民对“拨乱反正”后开启新生活的喜悦,“乌鸦的翅膀遮不住太阳的光辉,粉碎‘四人帮’,祖国山河更灿烂。千里草原齐欢呼,万匹骏马奔向前,去建设幸福的明天。”随后的三十多年里,以影响面最广、发行量最大的人民教育出版社出版的语文教科书为例,虽然经历了多次修订,但都注意把西藏题材课文编入其中(见表3)。

从表3可以发现,改革开放新时期语文教科书中的西藏题材课文主要有两类:一是介绍西藏特有的文化资源,雅鲁藏布大峡谷、布达拉宫、藏戏;一是歌颂加强西藏与内地交流,促进西藏发展的模范人物,既有历史人物文成公主,也有新时期的援藏好干部孔繁森及广大公路、铁路建设者。

(一)弘扬优秀传统文化,塑造儿童美好心灵

文化是民族的灵魂,是民族的精神家园,是民族赖以生存和发展的精神基石。民族振兴,国家富强,需要文化为之提供持久的发展动力。[17]藏族文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,应该在青少年学生心中留下精神记忆。

例1布达拉宫。1994年,布达拉宫被列为世界文化遗产,它是地球上海拔最高的大型古代宫殿。“进入拉萨,车窗外的林梢上空闪出一座宫殿的剪影:两侧是白宫墙,中间是红宫墙,顶部的喇嘛灵塔、宝瓶、经幢等鎏金饰物在阳光下闪着金光。‘布达拉宫!’心中一声惊呼。我强烈地感到了一种不可名状的庄严与崇高。”(《仰望布达拉》)“布达拉宫建筑宏伟,收藏的艺术珍品也极为丰富,堪称艺术博物馆和文化宝库。”(《布达拉宫》)

例2藏戏。“世界上还有几个剧种是戴着面具演出的呢?世界上还有几个剧种在演出时是没有舞台的呢?世界上还有几个剧种一部戏可以演出三五天还没有结束的呢?还是从西藏高僧唐东杰布的传奇故事讲起吧。”(《藏戏》)藏戏是在藏族人民的生产、生活实践之中产生的,它是一种综合性艺术,包括古代民歌、说唱、音乐、舞蹈、杂技,还有各种宗教祭仪、绘画、雕塑、服饰等。藏戏在一千多年的发展过程中,以本土文化为基础,并积极地学习和吸纳其他民族先进文化的有益部分,为推动文化交流和民族团结,做出了重要的贡献。[18]

通过阅读新时期语文教科书中的西藏题材课文,可以增进青少年学生对中华民族优秀多元文化的理解,从而开拓眼界,有利于他们养成开阔包容的胸怀。

(二)展现道德模范,进行榜样示范

改革开放新时期对语文学科的定位为:语文是一门教会学生正确掌握国家通用语言文字这一重要工具的学科;对于语文中的思想教育,要着重于思想品质、道德情操的培养,要在语文训练过程中进行,收到熏陶感染、潜移默化的效果。[19]所以,在语文教科书中出现了大量的模范人物,西藏题材课文当然也不例外。

《文成公主进西藏》一文中,文成公主将对松赞干布及吐蕃民众无限爱意都化作了实实在在的行动,极大地推动了吐蕃政治、经济、文化的发展。“她从京城带上青稞、豌豆、油菜、小麦、荞麦等种子和各种耕种技术,还有许多铁匠、木匠、石匠,也跟着文成公主一起进藏了。从此,西藏和内地的往来更加密切了!也就是从那时候起,西藏有了五谷,老百姓学会了耕种和其他技艺。”

《孔繁森》则讲述了历时十年、两次进藏的好干部孔繁森的事迹,文末深情地写道:“就像那许许多多的把自己的青春、热血和生命都献给了西藏高原的先辈那样,党和人民的孔繁森,也把他那高大的身躯融入这片壮丽、神奇的土地,在无数人的心中树起一座不朽的丰碑。”《壮美的人证》一文,则热切歌颂了川藏公路、青藏公路的建设者,“一‘丿’川藏公路;一‘乀’是青藏公路,随着两条最高最奇的公路出现,中国遥远的西部不再遥远,沉默的冰山不再沉默”,“为了脚下的冰山和远方的西藏,高原军人用生命中最好的时光,乃至全部生命擎起那个巨大的‘人’字。”值得一提的是,《孔繁森》和《壮美的人证》被并肩编入了即将初中毕业阶段学习使用的第六册;两文共排版41页,占了该册书(共510页)近十分之一的篇幅,西藏题材课文的重要性不言而喻。

《把铁路修到拉萨去》是一篇充满英雄气概的文章,该文记叙了在高寒缺氧、自然环境恶劣、施工条件异常艰苦的情况下,西部建设者们克服了一个个世界级难题,贯通当今世界上海拔最高的隧道——风火山隧道的经过,创下了世界铁路建设的奇迹。文中数据翔实,字里行间包含着对西部建设者智慧与力量、吃苦奉献精神的歌颂。《登上地球之巅》是中国登山健儿从珠穆朗玛峰北坡成功登顶的故事,表明了中国人民的伟大、坚强及崇高的献身精神,是开展爱国主义教育和集体主义教育的好素材。

榜样教育以模范人物或群体为价值载体,从而起到弘扬正气的作用,它可以把抽象的道德规范形象化、人格化,把说教式、灌输式的德育形式转化为学习者内心的情感共鸣,并激励人们效仿。可以说,榜样教育是用来对人进行正面教育、正面引导的最基本、最生动的方法,能够直接或间接地影响人们的思想观念和行为方式。[20]阅读西藏题材课文,模范人物的先进事迹、先进思想能够潜移默化地打动学生读者的心灵,引导他们学习模范人物的思想品德,走榜样成长的道路。

结论

一百多年来,语文教科书中一直不乏西藏题材课文,这些课文从描写西藏重要的地理位置,提醒青少年关注边防安全,激发保卫边疆意识,到展现西藏人民在新中国成立后翻身做主人的幸福生活,再到介绍西藏经济文化,歌颂西藏建设者。大量西藏题材课文被选入供学习国家通用语言文字而使用的教科书,并不断更新,充分表明了中央政府对西藏的重视,了解西藏要从“娃娃抓起”,广大中小学生是国家的未来和希望,让他们从小就深刻认识到:西藏是伟大祖国的神圣领土,西藏各族人民是中华民族大家庭里的重要成员,中华儿女要和睦相处、互相信任、反对分裂,共同维护国家领土完整,早日实现中华民族伟大复兴的中国梦。

[1]汪家熔.民族魂——教科书变迁[M].北京:商务印书馆,2008:226.

[2]毕苑.建造常识:教科书与近代中国文化转型[M].福州:福建教育出版社,2010:1.

[3]马大正.中国边疆经略史[M].郑州:中州古籍出版社,2000:417.

[4]秦和平.1912年民国政府筹治西藏措施述评[J].中国藏学,1993(4):110.

[5]陈崇凯.民国时期西藏地方代表参政议政活动述略[J].青海民族学院学报(社会科学版),2004(2):10.

[6]庄俞,沈颐.共和国新国文[M].上海:商务印书馆,1912:1.

[7]舒新城.近代中国教育思想史[M].福州:福建教育出版社,2007:242.

[8]国立编译馆.实验国语教科书[M].上海:商务印书馆,1936:3.

[9]多贺秋五郎.近代中国教育史资料(清末编)[G].台北:文海出版社有限公司,1976:403-495.

[10]张其昀.本年度高考司法官试题答案[J].地理教育,1936(8):43.

[11]孙勇.试论新中国建国前后地方和平解放范式的普适意义——兼议新中国建国历程中的西藏和平解放[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2010(5):50-55.

[12]课程教材研究所.新中国中小学教材建设史研究丛书·总论卷[G].北京:人民教育出版社,2012:10.

[13]课程教材研究所.新中国中小学教材建设史研究丛书·小学语文卷[M].北京:人民教育出版社,2010:47.

[14]丁茂清,唐小芹.建国后西藏人权状况的根本改观及现实启示[J].文史博览,2005(12):19.

[15]田联刚.建国以来中央关于西藏工作方针概述[J].党的文献,1994(2):55.

[16]邓小平.邓小平文选(1975-1982)[M].北京:人民出版社,1983:52.

[17]刘莲香,王正军.弘扬优秀传统文化提升我国文化软实力[J].内蒙古社会科学(汉文版),2010(1):123.

[18]次仁德吉.关于藏戏改革与发展的思考[N].西藏日报,2007-02-27(2).

[19]李杏保,顾黄初.中国现代语文教育史[M].成都:四川教育出版社,2004:345.

[20]曾长秋,李盼强.树立道德模范人物与提升公民道德价值观[J].中州学刊,2012(3).