珞巴族传统体育的现状调查研究

杨建鹏 丁玲辉

(西藏大学师范学院 西藏拉萨 850000)

一、研究目的

珞巴族主要分布在西藏东起察隅,西至门隅之间的珞瑜地区。由于居住地区交通闭塞且与外界接触少,社会发展缓慢,直到解放前夕珞巴族还处于原始社会末期的家长奴隶制阶段。根据《中国统计年鉴2010》调查结果显示:珞巴族在我国实际控制区内人口为3682人[1]。政府在2012年的工作报告中,明确提出了认真贯彻落实中央支持少数民族和民族地区发展的政策措施,大力实施扶持人口较少民族发展、推进兴边富民和发展少数民族事业规划[2]。但随着经济全球一体化和信息化的加速发展以及珞巴族社会的变迁,包括传统体育文化在内的民族文化已处于不断消失的境地。文化是人类的精神家园,优秀文化传承是一个民族生生不息的血脉。所以对珞巴族传统体育的研究,对保护和传承民族文化具有重要的意义。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

米林县、墨脱县珞巴族聚居乡村。

(二)研究方法

1.文献资料法

依据研究目的和内容,查阅与珞巴族传统体育有关的文献资料、论文著作,并进行有效分析。

2.实地考察法

深入林芝米林县和墨脱县珞巴族乡村进行实地调研,走访体育管理工作者和传统体育爱好者56人次,观摩传统体育活动16项次。

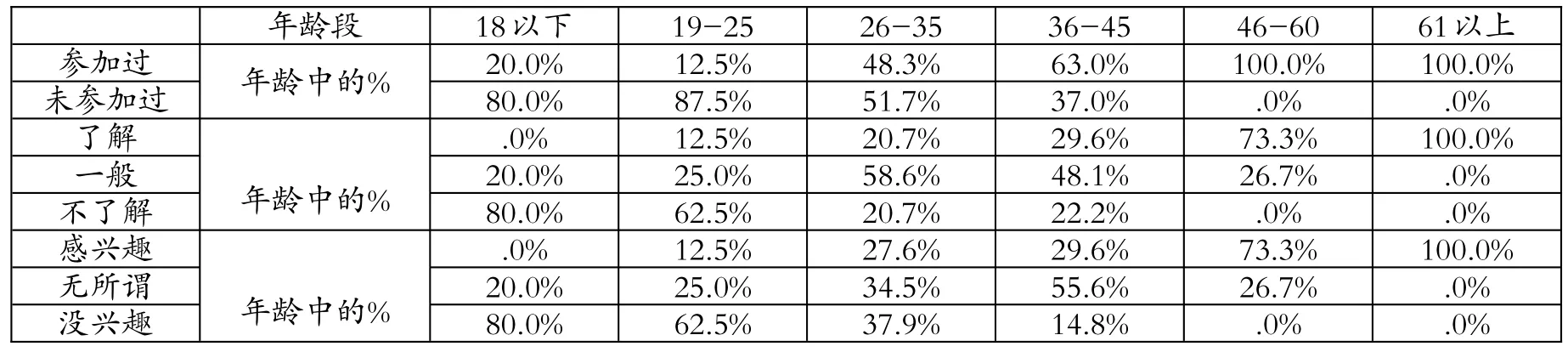

表1 珞巴族传统体育的参与情况、认知程度及兴趣

表2 不同年龄段对珞巴族传统体育的参与情况、认知程度及兴趣

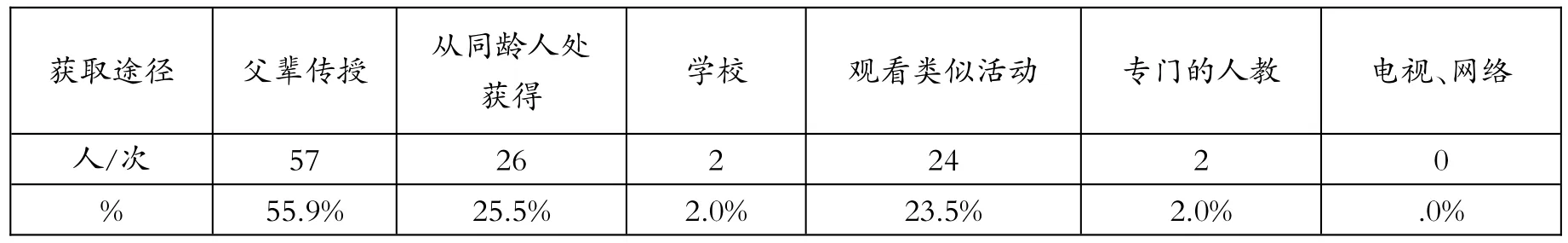

表3 获取珞巴族传统体育知识的渠道

3.问卷调查法

对林芝米林县和墨脱县珞巴族乡村传统体育的开展状况进行问卷调查。发放问卷120份,回收109份,有效问卷102份,有效回收率85.0%。

4.数理统计法

采用SPSS18.0统计软件对问卷调查数据进行统计处理与分析。

三、结果与分析

(一)珞巴族对传统体育的参与度、认知度及兴趣(见表1、表2)

珞巴族传统体育是珞巴族先民在与大自然长期的斗争中创造出来的,与本民族生产生活息息相关,是本民族历史发展的见证和缩影,也是本民族文化的精髓[3],一直为珞巴族群众所喜爱,是他们闲暇、节日娱乐活动的重要内容。表1显示,珞巴族人群中有超过半数参加过或体验过民族传统体育项目,占被调查人数的53.9%,说明珞巴族传统体育有较深厚的群众基础;对珞巴族民族传统体育比较了解的人数占被调查人群的31.4%;对传统体育感兴趣的达33.3%。

从表1得知,人们对珞巴族传统体育的开展和认知、兴趣都较为理想,结合表2分析得知,真正参与、了解,并对传统体育感兴趣的是珞巴族的中老年人群,他们对具有娱乐健身功能的传统体育有很深的情结。自改革开放以来,尤其受到信息社会和现代竞技体育传播的挑战与影响,青年人群对本民族的传统文化逐渐失去兴趣。表2显示,80%的25岁以下的珞巴族青年人未参加过本民族传统体育项目;对本民族传统体育的认知不了解的18岁以下人群占80%,19-25岁为62.5%;感兴趣的年龄段在18岁以下的为0%,19-25岁的为12.5%,26-45岁的不到30%。

(二)人们获取珞巴族传统体育知识的渠道(见表3)

在信息化时代,人们获取知识和信息的途径多种多样,包括偏远地区,电视、广播、报纸等媒介也屡见不鲜。表3显示,被调查人群获取珞巴族传统体育知识的渠道主要靠父辈传授、从同龄人处获得、观看类似活动,分别占55.9%、35.3%和33.3%,而通过学校教育、传承人传授、各种媒介的宣传尤显不足。说明珞巴族群众获取传统体育知识的途径比较单一,主要局限于口传身授的模式。

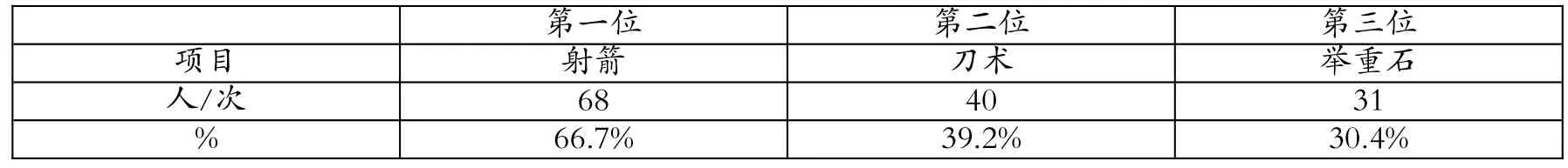

表4 受欢迎程度排名前三位的珞巴族民族传统体育项目

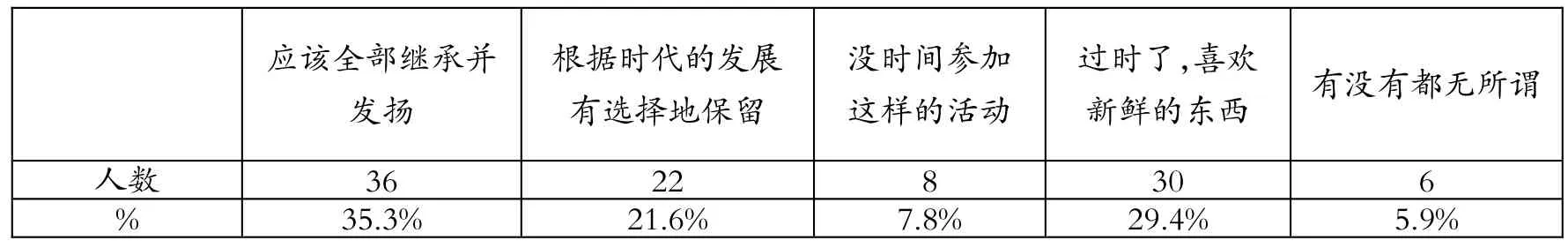

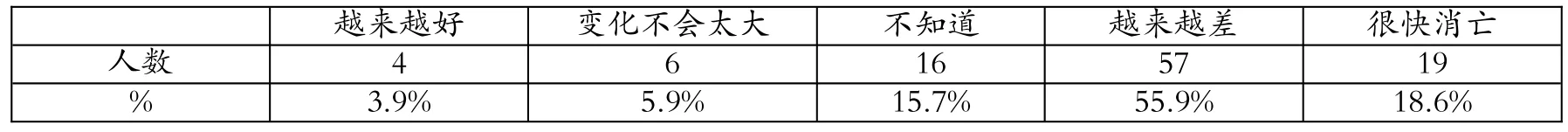

表5 对珞巴族传统体育传承态度

表6 不同年龄段对珞巴族传统体育的态度

表7 珞巴族传统体育的发展前景

(三)珞巴族最乐于参与的传统体育项目情况(见表4)

珞巴族传统体育与珞巴族的生产生活息息相关。狩猎是珞巴族的主要生产与生活方式,弓箭是狩猎的主要工具,为防止野兽和毒虫的袭击,清除追捕猎物的障碍,刀便成为狩猎的工具之一。为了更好地发挥和使用弓箭与刀的技能,那么操练就成为狩猎之余的必要活动,渐渐弓箭和刀术就从狩猎中分离出来,成为珞巴族的传统体育项目。表4显示,珞巴族最乐于参加的传统项目列前2位的是射箭和刀术,分别占66.7%和39.2%;举重石占30.4%;跳竿、攀高、触高、掷石头、抛石头、断木杆、投扎枪等项目不到10%。

(四)对珞巴族传统体育传承态度(见表5、表6)

表5结果显示,被调查者认为珞巴族传统体育应全部传承并发扬的占35.3%;认为过时了、喜欢现代竞技体育的占29.4%;认为应根据时代的发展与变化有选择的保留占21.6%。

从表6分析发现,年龄较大者对民族传统体育情有独钟,希望把代表本民族文化的传统体育传承下去并发扬光大;36-45岁年龄段人群持肯定的态度,认为应根据时代发展的要求有选择的保留;35岁以下的年轻人则对现代生活方式尤其是现代竞技体育感兴趣,对传统体育逐渐失去了兴趣。

(五)珞巴族传统体育的发展前景(见表7)

表7显示,对珞巴族传统体育发展前景,55.9%的人群认为随着社会的变迁,现代化的加速发展,兴边富民与农牧民定居政策的实施,代表珞巴族民俗文化的传统体育会日渐消亡;18.6%的人群认为会很快消亡。

(六)珞巴族传统体育的开发模式

表8显示,本问卷提供的5类珞巴族传统体育开发模式得到了人们不同程度的认可,其中认为应该大力宣传和增加保护传统体育项目方面的投入占被调查人数的92.2%。说明人们希望通过宣传、增加经费投入来传承珞巴族传统体育文化。

表8 珞巴族传统体育项目的开发模式

四、对策与建议

第一,珞巴族传统体育内容与藏族传统体育相比相对较少,活动单一,其传统体育基本只在珞巴族节日活动中体现,传承路径狭窄。在实践层面上,要积极探索,激发珞巴族群众的热情,使他们自觉地参与到传统体育的保护中,使珞巴族传统体育获得更好的发展。

第二,珞巴族传统体育的保护与传承不仅是对我国民族传统体育文化的延续,也是对珞巴族民俗的保护。作为我国22个人口较少民族之一的珞巴族的传统体育保护方面,其自我保护和继承能力相对较弱,对传统体育保护与传承更需要政府积极的介入,在强调发展经济、改善珞巴族群众定居生活的同时,不能忽视非物质文化遗产的保护,要充分尊重珞巴族群众参与传统体育的话语权,并加以合理引导,使珞巴族传统体育得到保护与传承。

第三,珞巴族传统体育依赖本民族所处环境和人本身而存在,是以形象和技艺为表现手段,并以口传身授作为文化链而得以延续,是“活”的文化现象。珞巴族传统体育项目之一的刀舞已入选西藏自治区非物质文化遗产项目,我们可以依照刀舞的申遗模式,让其它传统体育项目进入非物质文化遗产保护名录,使珞巴族传统体育得以传承发展。

第四,以旅游发展为依托,促进珞巴族传统体育发展。比如米林县南伊珞巴民族乡境内著名的景点——南伊沟,自2010年开放以来,南伊沟知名度不断提升,游客数量急剧攀升。南伊沟景区开展的与珞巴族传统文化有关的活动,只有舞蹈表演和民俗体验、家访(包括体验珞巴族服饰、家庭装饰、参观神坛、品尝珞巴族美食),但传统体育在当地旅游中没有起到应有的作用。我们认为可以将珞巴族传统体育中具有观赏性和娱乐性的射箭、刀术、攀高、触高等列入旅游开发的表演项目,或设置游客体验中心,在专人指导下让游客参与体验,感受珞巴族文化的多样性,这样既发展了当地旅游事业,又宣传推广了民族传统体育文化。

第五,通过多元化的途径宣传珞巴族传统体育文化。调查显示,珞巴族传统体育项目不被外界所了解,对珞巴族年轻人而言,他们对跳竿、攀高、触高、断木杆等了解不多,参与度不高。因此,要充分利用广播、网络、报纸、电视等媒介在区内外宣传珞巴族传统体育文化,使其在增强民族凝聚力、振奋民族精神、构建和谐社会以及促进本地区经济社会可持续发展中发挥应有的作用。

第六,将珞巴族传统体育纳入学校体育课堂。教育几乎与文化体系内所有部分都发生直接联系,任何一种文化特质和文化模式如果不借助于教育的传递和深化,都将影响它存在的质量或缩短它存在的历史长度[5]。教育是文化的表现形式,是文化的重要组成部分。其功能体现在传承、传播、交流、融合和发展文化等方面[6]。表2显示,对珞巴族传统体育感兴趣的人群18岁以下的占0%,19-25岁的占12.5%,26-35岁的占27.6%,36-45岁的占29.6%,说明本民族青年学生对传统体育不了解,更没有成为学校体育教育的内容。珞巴族聚居地学校的学生从小受本民族传统文化影响,若将传统体育纳入学校体育教育,定会受到珞巴族学生的喜爱。若将传统体育引入学校课堂,既能使体育教学内容体现民族性,又呈现多样性、娱乐性、健身性和趣味性,可以让更多的青少年接触、感受民族体育活动,培养他们对民族文化的兴趣和热情,从而达到传承和弘扬民族文化的目的。

[1]国家统计局编辑部.2010年第六次人口普查2010[R].北京:国家统计局,2011:129.

[2]国务院研究室编写组.2012政府工作报告[R].北京:人民出版社,2012:124.

[3]关东升.中国民族文化大观(藏门珞卷)[M].北京:中国大百科全书出版社,1985:432.

[4]马宁.珞巴族非物质文化遗产及其保护——以西藏米林县南伊乡南伊珞巴族民俗村为例[J].中南民族大学学报,2008(6):77.

[5]吴康宁.教育社会学[M].北京:人民教育出版社,2008:31.

[6]王世枚.民族传统文化的传承与教育的自觉[J].湖北民族学院学报,2010(3):38.