从瘀热探讨类风湿关节炎病机演变规律的临床流行病学调查分析❋

周学平,陈 岩,李国春,方 樑

(南京中医药大学,南京 210046)

瘀热学说是国医大师周仲瑛教授总结长期临床实践经验的结晶。“瘀热”广泛存在于急性外感热病及某些慢性内伤杂病(尤其是疑难病症)发生发展过程中,是由外感、内伤诸因导致瘀和热相互搏结、胶结合和形成的具有新特质的病理因素,属于中医学病机概念的范畴[1]。从临床实际来看,瘀热病机在类风湿关节炎(rheumatoid arthritis,RA)的病变过程中起着重要作用,主要表现为瘀热痹阻的证候。本文借鉴临床流行病学调查的方法开展多时点纵向研究,从瘀热角度探讨类风湿关节炎的病机演变规律,阐明瘀热学说对难治性疾病的临床指导意义,从而为本病从瘀热辨治提供大样本临床流行病学依据。

1 资料与方法

1.1 病例资料

病例来源于2011年1月至2012年3月期间在南京中医药大学附属医院(江苏省中医院)、南京中医药大学门诊部、江苏省人民医院就诊的患者共201例。病例随访时间1年,其间有部分病例失访,每诊次病例数分别为初诊201例,14 d 188例,30 d 174例,60 d 155例,90 d 126例,180 d 80例,1年42例。

1.2 纳入标准

符合2009年美国风湿病学会与欧洲风湿病学会联合提出的RA分类标准患者;年龄在18~75岁;关节功能在Ⅰ~Ⅲ级。

1.3 排除标准

不符合上述分类标准的患者或资料不全者;合并有严重关节外病变者;合并有心血管、肺部、肝脏、肾脏、造血系统等严重疾病者;年龄在18岁以下或者75岁以上者;孕妇或哺乳期妇女;精神病患者。

1.4 方法

1.4.1 制定病机证素临床辨识标准 根据国医大师周仲瑛教授的临床经验,参照《中医内科学》[2]、《中药新药临床研究指导原则》[3]等有关痹证或类风湿关节炎各证型症状描述,从特异症、可见症及相关舌脉三方面制定各病机证素临床辨识标准,包括风、寒(实寒)、热(实热)、湿、血瘀、痰、瘀热、气虚、血虚、阴虚、阳虚。

1.4.2 制定《类风湿关节炎病机演变规律临床现场调查表》 根据类风湿关节炎的临床表现,收集四诊信息,结合病机证素临床辨识标准,参考既往类风湿关节炎中医证候的临床研究成果,制定《类风湿关节炎病机演变规律临床现场调查表》(简称调查表)。

1.4.3 病例收集 采集类风湿关节炎病例一般资料以及初诊、第15天、第30天、第60天、第90天、第180天、1年各时点的症状体征、舌脉等中医四诊信息。

1.4.4 数据管理 数据管理软件采用Epidata3.1,对数据库进行调试,合格后方可录入数据。采用两人双机独立录入数据并进行核对,不一致处查找原始记录并进行校对,检查完成后锁定数据库。

1.4.5 统计学方法 应用Stata9、SPSS17统计软件进行统计分析,2个样本率及多个样本率比较采用卡方检验,假设检验统一使用双侧检验,P<0.05为差异有统计学意义。

1.4.6 质量控制 由经过培训的中医专业人员和风湿免疫科专科医师,按照统一标准,使用调查表对全部调查对象逐个进行问卷资料收集及随访。

2 结果

2.1 病机证素分布与演变规律

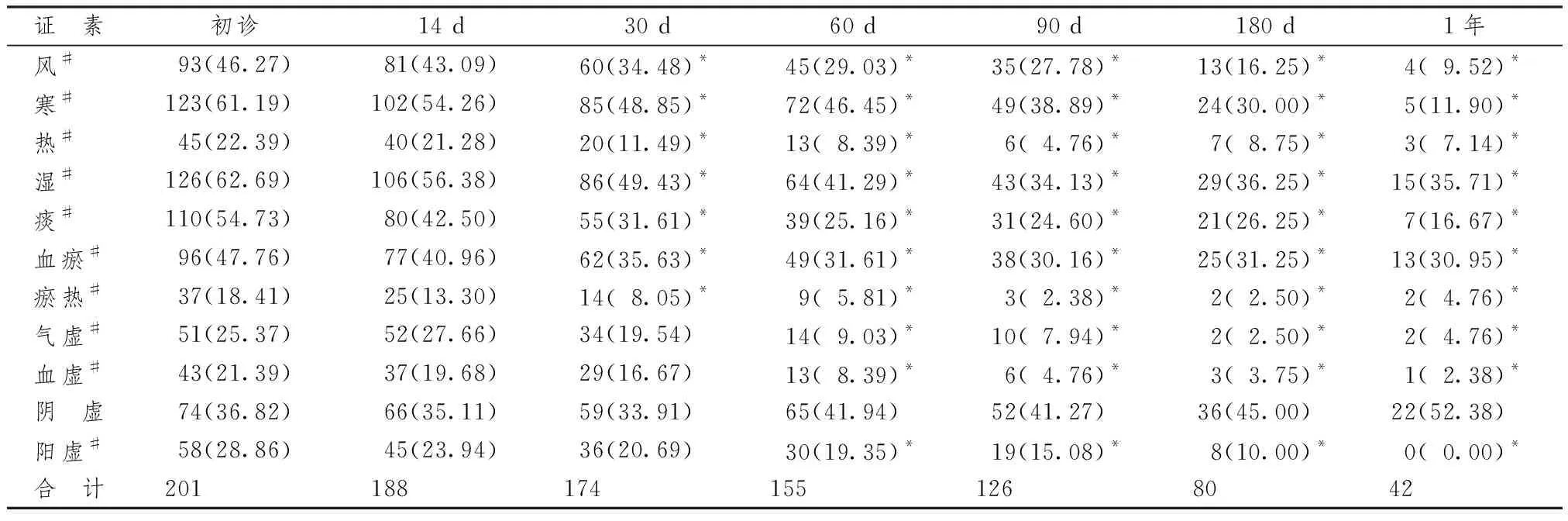

2.1.1 各时点病机证素分布情况 表1显示,各时点各病机证素发生率由高到低排序:初诊:湿>寒>痰>血瘀>风>阴虚>阳虚>气虚>热>血虚>瘀热;14 d:湿>寒>风>痰>血瘀>阴虚>气虚>阳虚>热>血虚>瘀热;30 d:湿>寒>血瘀>风>阴虚>痰>阳虚>气虚>血虚>热>瘀热;60 d:寒>阴虚>湿>血瘀>风>痰>阳虚>气虚>热=血虚>瘀热;90 d:阴虚>寒>湿>血瘀>风>痰>阳虚>气虚>热=血虚>瘀热;180 d:阴虚>湿>血瘀>寒>痰>风>阳虚>热>血虚>瘀热>气虚;1年:阴虚>湿>血瘀>痰>寒>风>热>气虚=瘀热>血虚>阳虚。

采用卡方检验分析各时点病机证素变化情况,风:χ2=46.534,P=0.000;寒:χ2=53.643,P=0.000;湿:χ2=42.131,P=0.000;热:χ2=37.656,P=0.000;痰:χ2=60.943,P=0.000;血瘀:χ2=17.560,P=0.007;瘀热:χ2=37.592,P=0.000,各时点之间比较差异有统计学意义。进一步分析,初诊与30 d、60 d、90 d、180 d、1年比较差异有统计学意义(P<0.05)。气虚:χ2=56.393,P=0.000;血虚:χ2=40.597,P=0.000;阳虚:χ2=28.809,P=0.000,各时点之间比较差异有统计学意义;进一步分析,初诊与60 d、90 d、180 d、1年比较差异有统计学意义(P<0.05)。阴虚:χ2=8.694,P=0.192,各时点之间比较差异无统计学意义。可见,初诊时多以风、寒、湿、痰、血瘀等为主要病机证素,随病程延长演变为阴虚、湿、血瘀、寒、痰为主。其中寒、湿、血瘀、痰比例始终较多,初期兼夹风,后期则以阴虚为多。瘀热病机在各时点中均有出现,但其频数不高,以初诊时最高共计37例占18.41%。

表1 各时点病机证素分布情况(n,%)

注:各时点病例数发生率与初诊比较:*P<0.05;各时间点的比较:#P<0.05

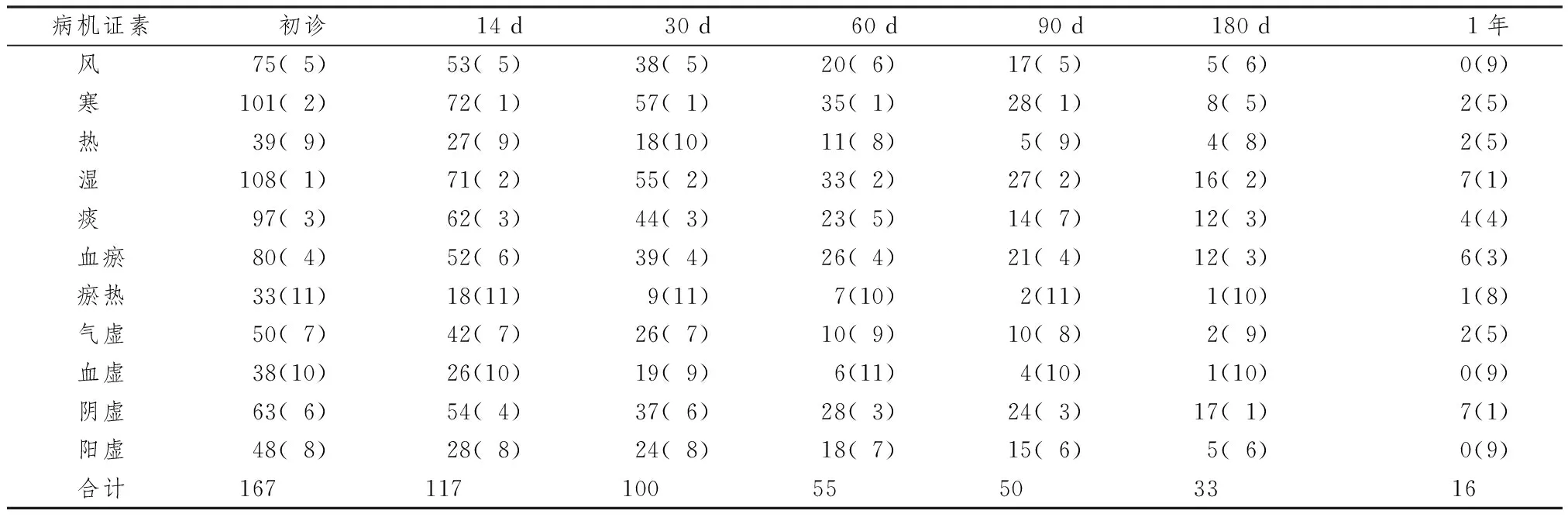

2.1.2 活动期和缓解期各病机证素分布情况

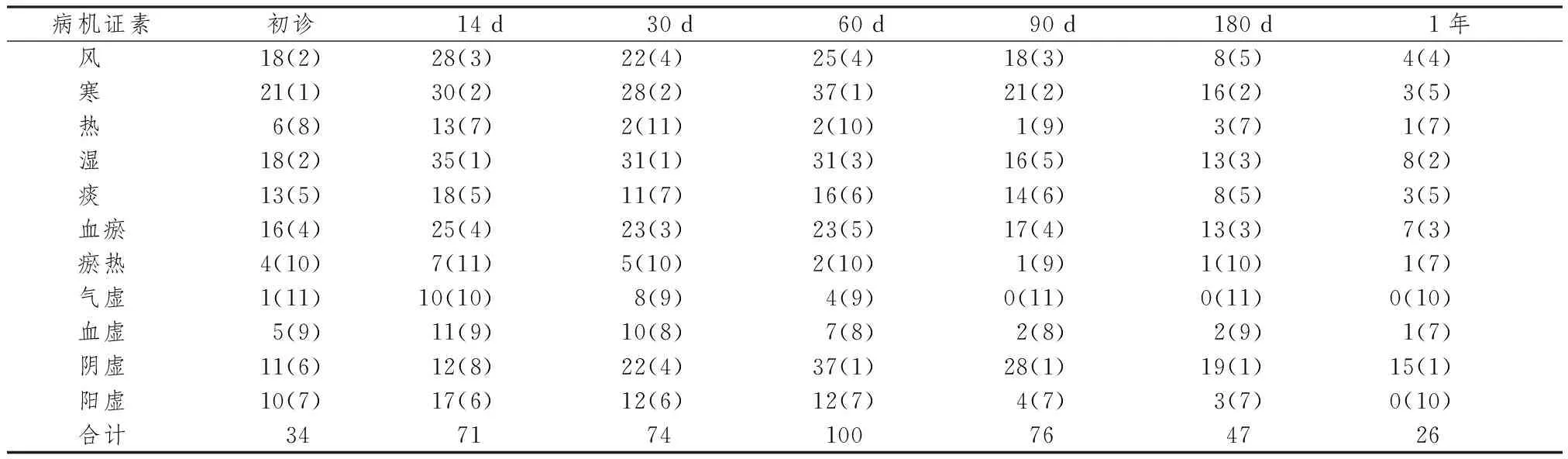

表2、3显示,活动期和缓解期各时间点病机证素经卡方检验,初诊、14 d、30 d、60 d、180 d和1年比较差异无统计学意义(P>0.05),提示无论活动期、缓解期,寒、湿、痰、血瘀均为最常见的病机证素。而瘀热在活动期、缓解期出现频率有明显不同,在活动期出现33例,占初诊为活动期病例167例中的19.76%;在缓解期出现4例,占初诊缓解期病例34例中的11.76%。

表2 活动期各时点病机证素分布情况(n,各时点病例数排序)

2.2 瘀热病机证素组合和演变规律

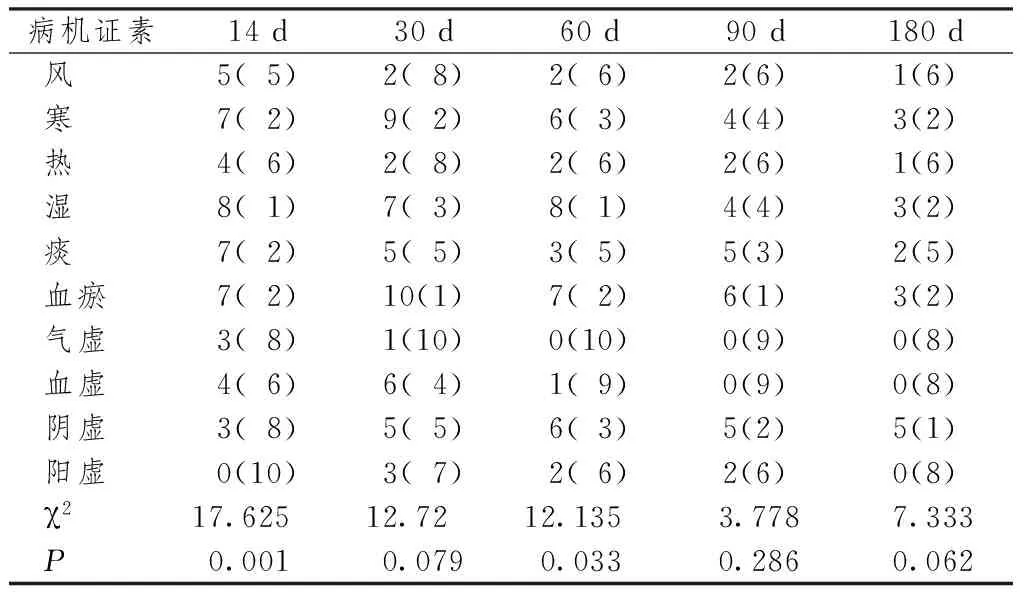

2.2.1 瘀热病机证素兼夹组合情况 表4显示,由于观察14 d时病程尚短,病机变化不明显,180 d时瘀热病例数仅为2例,样本量小,故仅对初诊、30 d、60 d、90 d中观察到的瘀热病机证素2组合病例数进行分析,4个时点中瘀热与血瘀或湿兼夹的频数始终最高,同时亦常见瘀热与痰、阴虚兼夹并见,提示类风湿关节炎病程中瘀热病机常与痰、湿、血瘀、阴虚并见。

2.2.2 初诊瘀热病机证素演变规律 表5显示,观察瘀热病机证素在各时间点的演变情况,尤以14 d、60 d变化明显,经卡方检验有统计学意义(P<0.05),提示瘀热病机证素随时间点变化演变为湿和血瘀者较多,其余病机证素比较差异无统计学意义(P>0.05)。

表3 缓解期各时点病机证素分布情况(n各时点病例数排序)

表4 瘀热病机证素兼夹组合分布表(n各时点病例数排序)

表5 初诊瘀热病机证素演变情况(37例) (n各时点病例数排序)

3 讨论

3.1 瘀热是类风湿关节炎的主要病机之一

从类风湿关节炎病程中病机证素分布情况来看,初诊至60 d时湿、寒频率较高;90 d至1年时阴虚频率较高,提示病初寒湿痹阻为本病常见病机,随着病程延长,寒湿久郁即可化热伤阴。正如《类证治裁》所云:“初因风寒湿邪郁痹阴分,久则化热攻痛。”此外,病机证素风、痰、血瘀频数在各个时点排列居前,提示风、痰、血瘀亦为本病的主要病机;瘀热病机证素占总体比例的18.41%,提示瘀热病机客观存在于类风湿关节炎的各期病变过程中,是其主要病机之一。由此说明,痹证并非局限于风、寒、湿三邪致病,后期病变总以内伤虚损为主,肝肾不足、阴血亏虚为本,且多兼夹痰浊、血瘀,属热痹者则兼瘀热。

3.2 瘀热病机多在类风湿关节炎活动期占主导地位

对类风湿关节炎活动期和缓解期各时点病机证素分布情况进行分析,活动期瘀热病机证素频率明显高于缓解期。活动期初诊时瘀热病机证素出现频率最高,在14 d、30 d、60 d、90 d、180 d、1年各时间点瘀热病机证素出现的频率逐渐降低;缓解期初诊时瘀热病机证素出现病例数即较少。从初诊瘀热病机证素的演变过程分析,14 d时演变为湿、寒、痰较多,30 d时演变为血瘀、寒、湿较多,60 d时演变为湿、血瘀、寒较多,90 d时演变为血瘀、痰、阴虚较多,180 d时演变为阴虚、寒、湿较多。提示在类风湿关节炎活动期瘀热病机起着重要作用,临床多有关节红肿疼痛、舌质暗红有瘀点、瘀斑,随着病情缓解,多数病例逐渐演变为湿和血瘀。可见,瘀热相搏、痹阻经络、络中蓄热易清,而瘀血黏滞难消,此即久病入络之意;湿性重着而黏滞、致病缠绵,故类风湿关节炎病情反复难愈。

3.3 在病变过程中瘀热常与湿热、痰热兼夹

从瘀热病机证素在类风湿关节炎病程中各时点组合情况来看,初诊时瘀热与血瘀、湿、痰组合居多,30 d时瘀热多与湿、血瘀、痰组合,第60天时瘀热与血瘀、阴虚、湿、痰组合,90 d时病机证素瘀热与湿、痰、血瘀组合,提示瘀热病机证素常见的组合为瘀热与湿、瘀热与血瘀、瘀热与痰。因湿性黏滞,湿聚成痰,血凝成瘀,湿、痰、瘀皆可阻碍气机,导致经络气血不畅,不通则痛。

总体而言,类风湿关节炎患者多为女性,发病往往与产后、流产、月经失调有关。女子以肝为先天,以血为用,肝肾亏虚、阴血不足是其发病基础。热痹患者可因瘀热痹阻经络、滞于关节肌肉、损伤脏腑,导致正气虚弱、反复感邪、病情缠绵难愈,故瘀热是本病的主要病机之一,且瘀热又易伤阴,常与湿热、痰热相兼为患,瘀热学说对类风湿关节炎的辨治具有实际指导意义。

参考文献:

[1] 周仲瑛.瘀热相搏证的系列研究[J].天津中医药大学学报,2008,9(3):151-155.

[2] 周仲瑛.中医内科学[M].北京:中国中医药出版社,2003:484-486.

[3] 国家药品监督管理局.中药新药临床研究指导原则(试行) [S].北京:中国医药科技出版社,2002:115-119.