日本公共财政资助私立高等教育的政策变革探析

谭 诤

(赣南师范学院,江西 赣州 341000)

二战后日本高等教育的毛入学率在1965年为16.9%,1980 年为 50.0%,2004 年达到74.4%,经历了精英化、大众化阶段,进入普及化阶段。①天野郁夫著、陈武元译:《高等教育大众化:日本的经验与教训》,《高等教育研究》2006年第10期,第17-24页。其高等教育在半个多世纪的发展过程中,私立高等教育发展迅速,成为高等教育发展的主力军。1970年,日本有私立高校274所,占高校总数的71.7%,私立高校学生数为104.7万人,占高校学生总数的74.4%。②王芳:《当代日本高等教育财政拨款制度》,河北大学2005年硕士学位论文,第23-24页。此后,私立高校数和学生数两个比例一直保持在70%以上。日本高等教育大众化的实现与欧美各国不同,它以大力发展对社会需求具有“敏感性”的私立高等教育来实现。③天野郁夫著、陈武元译:《高等教育大众化:日本的经验与教训》,《高等教育研究》2006年第10期,第17-24页。正如Klark(1983)所指出,“日本高等教育系统模式既有西方模式的共性,又有其个性。在日本,私立部分是高等教育系统的最大部分。”④Klark B,The Higher Education System:Academic Organization in Cross-national Perspective,University of California Press,1986,p.330.

战后日本私立高等教育的快速发展和功能发挥与公共财政资助政策有着很大的关联。日本政府利用法规和公共财政资助政策两个法宝,对私立高等教育进行有效管理。

一、公共财政资助政策论证时期:二战后至1960年代

受战争的影响,日本社会政治经济百废待兴,私立高等教育迎来发展机遇,但也面临严重的财政危机。社会各界围绕着私立学校的社会地位展开了充分的讨论,1946年民间有识之士多次召开大规模的私学振兴大会,大学界召开全国私立大学校长会议,创设“全国私立大学联合”,国会于同年通过“私学振兴决议案”。1947年颁布的《学校教育法》明确指出,“按照本法律,国立学校系指国家开设的学校,公立学校系指地方公共团体开设的学校,私立学校系指学校法人开设的学校”,从而确立了国立、公立和私立高等教育机构在日本高等教育发展中的基本组成结构。

经过社会各界近五年的努力,日本于1950年通过了被称为私立学校宪法的《私立学校法》。该法制的制定,使私立学校获得了与国、公立学校一样的平等地位,即同样被认为是公共教育机构,具有公共性质。①陈俊英:《战后日本的私学振兴与政府资助》,《日本问题研究》1996年第4期,第55-58页。私立高等教育是公共教育,为日本政府财政资助私立高校提供了法律依据。

这一时期政府对私立高等教育的资助主要表现在间接资助,即提供贷款上,始于1946年。1952年成立特殊法人“私立学校振兴会”,代替政府实施对私立高等教育机构的贷款制度。1970年建立日本私学振兴财团,向私立学校提供长期低息贷款,财团每年贷款额为600亿日元,主要用于各级私立学校购买建校地皮、增建新校舍、增添教育研究设施等方面。贷款标准年息为7.9%,贷款标准期限为20年。②胡剑虹:《日本高等教育制度评价》,苏州大学2003年硕士学位论文,第39-40页。政府直接资助表现在教育研究设备整备费方面。自1953年始,文部省开始每年资助私立大学(短期大学除外)购买研究设备(每件设备达500万~4000万日元),用于基础研究项目。1957年政府颁布了一项“关于政府资助私立大学研究设备”方面的法规,包括了短期大学在内的私立大学和高等专门学校,并命名为“私立大学研究设备资助”。③文部科学省,White Paper,Japanese Government Police in Education,Science and Culture 1990:Present State of Government Aid to Private Institutional and Various Issues Involved,Chapter 2,2013 -04 -23,http://www.mext.go.jp/english/whitepaper/.

战后日本经济迅速得到恢复和发展,升学需求和劳动力需求不断升温,然而政府没有足够的财政支持国立、公立大学大规模扩张。因此,日本政府放弃了之前对私立高等教育的严格控制,许多新建立的私立高校满足了高等教育的需求。1963年日本高等教育毛入学率达到15.7%,进入马丁·特罗定义的高等教育大众化阶段。不过这种放任政策(laissez-faire policy)导致了两大问题:高机会高成本和较低的高等教育质量。④Fumihiro Maruyama,An Overview of the Higher Education System in Japan,2013 -04 -23,http://www.zam.go.jp/n00/pdf/nk001001.pdf.

二战后至1960年代,日本政府对私立高等教育的公共财政资助政策基本处于论证阶段,主要从教育法规上解决私立高等教育的属性问题,除资助购买基础研究设备外,政府并没有给予直接的财政资助。尽管如此,这一时期日本政府已经明确了私立高等教育的社会地位,对私立高等教育的属性有了明确的界定。

二、机会均等和倾斜资助结合时期:1970年代至1980年代

1970年,日本高等教育毛入学率达到23.9%。⑤天野郁夫著、陈武元译:《高等教育大众化:日本的经验与教训》,《高等教育研究》2006年第10期,第17-24页。伴随着整个高等教育规模的扩大,私立高等教育得到了更为快速的发展。至1972年,日本私立高校数占所有高校数比例为73%,私立高校在校生数占所有高校在校生总数的比例达到近80%。⑥Pempel T J,The Politics of Enrollment Expansion in Japanese Universities,The Journal of Asian Studies,1973,No.1,pp.67 -86.私立高等教育成为日本高等教育大众化的主力军。与此同时,伴随着私立高校规模的迅速扩张,不可避免地带来了教育质量下降的问题。此外,由于私立高校学费偏高,早在20世纪60年代就已经引起了日本社会的动荡,出现了学生罢课、游行示威等学潮,要求政府降低学费,减轻学生和家长的经济负担。在此背景下,日本政府于1970年开始对私立高等教育实施补助金制度。1975年,日本政府制定并颁布了《私学振兴资助法》,从法律意义上强化了国家和地方政府对私立学校实行公共财政资助的权限和责任,从而使公共财政资助政策法律化。

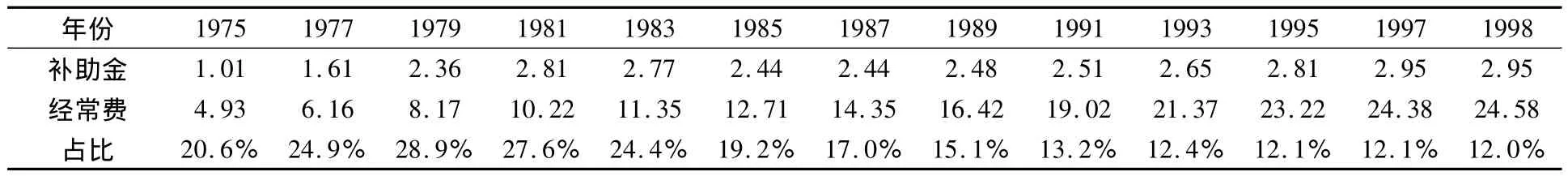

1970年代至1980年代,以1980年为分界点,前十年中,日本政府公共财政资助额占私立高校经常性经费支出的比例一直处于上升态势,1980年比例达到29.3%;后十年中,该比例一直处于下降态势,1989年该比例为15.1%;进入20世纪90年代后,该比例下降态势趋缓,逐渐稳定下来(见表1)。

表1 公共财政资助金额在日本私立大学经常性经费中的占比 单位:千亿日元

在这一阶段,日本政府对于如何实施公共财政资助私立高等教育政策进行了有效的探索。

第一,扩大1970年建立的日本私学振兴财团的职能。除代替政府长期提供低息贷款外,日本私学振兴财团作为第三方机构,还承担了配置公共财政资助的角色。

第二,在资助金的配置类型上作有益的尝试。资助金包括经常性经费支出资助和教育研究设备资助两大类,其中,经常性经费资助又分为一般资助和特殊资助。一般资助是在教职员、学生人数乘以人均资助金额的基础上,再根据学校的教育研究条件实施倾斜分配。为了避免资助分配的营私舞弊,私学振兴财团运用明确的公式进行分配,分配公式为 GS=F(0.3α +0.2β +0.5γ),其中,F表示按照教职员和学部类型的每所大学的标准成本,α表示当年学生注册百分比的调整系数,β表示师生比率的调整系数,γ表示与使用学生学费配置教学和研究设备总费用相关的调整系数。①A nwar Sanusi,Tatsuo Oyama,Statiscal Data Analysis for Investigating Japanese Government Subsidy Policy for Private Universities,Higher Education,2008,No.55,pp.407 -423.特殊补助主要是针对具有特色的教育和研究所需经常费给予的补助金额。

第三,实施倾斜分配政策。1982年以后,为提高资助金的利用效率,日本政府进一步改进了资助金的分配方法,实行倾斜分配政策,即:对完善教育研究条件做得较好的私立院校,给予较多的资助金额,对经营管理存在明显不足和没有充分利用资助金的私立院校,实行5年停发资助金的制裁措施。同时,逐年提高特殊资助金额在资助总额中所占比例。②胡剑虹:《日本高等教育制度评价》,苏州大学2003年硕士学位论文,第39-40页。特殊资助占经常性经费资助的比例在1982年为3.9%,到1990年该比例达到 10.4%。③文部科学省,White Paper,Japanese Government Police in Education,Science and Culture 1990:Present State of Government Aid to Private Institutional and Various Issues Involved,Chapter 2,2013 -04 -23,http://www.mext.go.jp/english/whitepaper/.

第四,加大研究和教育设备的资助力度。为了提高私立高校的科学研究和信息化教育水平,自1983年起,日本政府每年资助私立高校的研究生和本科生学部购买大型设备(4000万日元/项),以及购买大型教育设备(私立大学4000万日元/项,短期大学和高专为3000万日元/项,专门学校为2000万日元/项)。尽管当时日本政府财政出现了紧张的状况,但1990年文部省对这两项资助的预算仍达到80.5亿日元。④文部科学省,White Paper,Japanese Government Police in Education,Science and Culture 1990:Present State of Government Aid to Private Institutional and Various Issues Involved,Chapter 2,2013 -04 -23,http://www.mext.go.jp/english/whitepaper/这体现出政府鼓励私立大学科学研究和提高教育质量的决心。

这一阶段日本公共财政资助私立高等教育的政策以经常性经费资助为主体,辅以低息贷款和购买设备等。经常性经费的资助并不是平均资助,一般补助是在机会均等的基础上实施倾斜,学校教育研究条件越好,倾斜力度越大,并鼓励民间资金的投入;而特殊资助就具有明显的激励特征。

经过20年的探索和尝试,日本公共财政资助私立高等教育政策基本上达成了《私立学校振兴资助法》提出的三大目标,即改善私立学校办学条件、减轻学生学业经济负担和保障私立学校经营稳定。1990年,文部省在教育白皮书中指出了20年的财政资助政策所取得的成绩:加强了师资队伍建设;降低了私立高校的师生比;提高了生均支出额;降低了公、私立高校学生学费和其他费用的差异;促进了私立高等教育机构财政经营的稳定性。⑤文部科学省,White Paper,Japanese Government Police in Education,Science and Culture 1990:Present State of Government Aid to Private Institutional and Various Issues Involved,Chapter 2,2013 -04 -23,http://www.mext.go.jp/english/whitepaper/.当然,公共财政资助政策的实施也衍生出一些负面因素,如削弱了私立高校的办学自主性,部分私立高校出现了财政丑闻等。

三、公共财政绩效资助时期:1990年代至今

自1990年代以来,日本高等教育面临着新的发展环境。一是生源危机。传统大学生的数量在1992年达到最高峰(205万人),其后将持续出现少子化的社会现象。①Akira Arimoto,Market and Higher education in Japan,Higher Education Policy,1997,No.3/4,pp.199 -210.二是经济发展出现停滞,政府对高等教育的财政投入出现紧缩。三是经济全球化要求高等教育进一步向“高、精、尖”发展,加强国际竞争力,使教育资源更多地流向国家、社会重大科研课题。②张玉琴、何屹:《日本高等教育评估机制与资源配置》,《石家庄经济学院学报》2004年第4期,第483-486页。所以,自1990年代以后,日本高等教育财政制度改革的突出特征之一表现为充分引入市场机制,通过竞争谋求教育资源的公平、有效配置。私立高等教育公共财政资助政策也发生了明显的变化,由20世纪七八十年代机会均等和倾斜资助结合政策转向注重绩效的资助政策。

1989年以后,日本政府在保持一般性资助不变的前提下,进一步扩充了特别资助金额占私立高校经常性补助的比例,对私立高校的公费资助开始带有浓厚的政策倾斜。③包金玲:《日本私立学校公共财政资助政策特点及其启示》,《教育发展研究》2010年第20期,第46-51页。2002年为建设世界一流的私立大学,增设了“推进私立大学教育研究高度化特别资助”项目,具体包括研究生培养、科学研究和大学教育的促进和提升,以及高级信息系统的发展。当年的资助金额为644.81亿日元,旨在推进尖端学术研究。这一项目没有通过私学振兴财团来实施,而是直接由文部省实施。到2005年,超过33.4%的政府资助金额在特别资助范围内予以分配。④Anwar Sanusi,Tatsuo Oyama,Statiscal Data Analysis for Investigating Japanese Government Subsidy Policy for Private Universities,Higher Education,2008,No.55,pp.407 -423.这些现象表明,日本政府对私立高等教育的公共财政资助政策由输入倾向转变为输出倾向,较之以往越来越注重资助的效益和结果,通过竞争机制使财政资助达到有效配置的目的。

日本公共财政资助倾斜政策与高等教育评估政策是紧密联系在一起的。日本大学审议会就改革、提高大学及研究生教育研究质量问题提出了一系列答审报告,专门涉及评估的报告包括:1991年的《重新探讨学位制度与研究生院的评估》、1998年的《21世纪的大学与今后的改革方案——构建在竞争中能发挥个性的大学》以及2001年的《大学(国立大学)结构改革方针》。这一系列报告都说明要通过实施内部评估和外部评估制度,决定各院校教育研究经费的支出额或补助金额;还有就是通过加大国立、公立和私立大学教育改革的竞争性资金投入,来促进各大学间的竞争。

2000年,第三方评估机构——“大学评价·学位授予机构”成立,在后来的私立高校绩效资助政策中发挥了相当重要的作用。2002年通过第三方机构评估遴选的30所国际一流大学的计划,以及2003年拨款资助院校特色教育计划,均包含了私立大学和短期大学。⑤张玉琴、何屹:《日本高等教育评估机制与资源配置》,《石家庄经济学院学报》2004年第4期,第483-486页。

1990年代以来,日本以机会均等和倾斜配置为准则的公共财政资助政策迅速向以效率为准则的资助政策转变,并结合第三方评估,注重财政资助的效率,体现出私立高等教育公共财政资助“竞争—评估—配置—效率”的特色。

四、讨论与思考

日本私立高等教育公共财政资助政策自二战后发展至今,先后经历了公共财政资助的政策论证时期、机会均等和倾斜资助结合时期以及绩效资助时期,半个多世纪的变革历程体现出资助政策由不成熟到逐渐成熟的演变,也体现出不同历史阶段资助政策的不同特征。公共财政资助政策论证时期从法律上确定了私立高等教育的公共性社会属性,资助政策以提供低息贷款的间接资助为主,辅以少量直接资助;机会均等和倾斜资助结合时期以提供经常性经费直接资助为主,倾斜资助特征明显,其主要目的在于引导和扶持私立高等教育的快速发展,鼓励民间资金投入,促使私立高校承担大众化的主体;绩效资助时期通过引入市场机制和建立评估机制,淡化机会均等和倾斜资助原则,凸显出绩效资助的特点,重视优质私立高校和尖端科研发展。

日本相关法律法规政策的制定和颁布始终伴随着私立高等教育公共财政资助政策的发展,法规政策和经济资助是日本政府控制和引导私立高等教育发展的两大法宝。日本私立高等教育公共财政资助政策的发展和演变为我国民办高校公共财政资助政策的实施提供了可资借鉴的经验。

我国《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》是近期影响力最大的涉及民办教育的国家法规性文件,它明确指出:“坚持教育公益性原则,健全政府主导、社会参与、办学主体多元、办学形式多样、充满生机活力的办学体制,形成以政府办学为主体、全社会积极参与、公办教育和民办教育共同发展的格局”,这就在国家正式法规文件中明晰了民办教育的公益性社会属性,也就明确了政府公共财政资助民办教育的法律义务。近年来,各省市陆续出台了公共财政资助民办高校的相关政策,但也面临许多尚未解决的难题。

首先,资助的目标、原则和方式不明确。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》指出“清理并纠正对民办学校的各类歧视政策”,“积极探索和制定促进民办教育发展的优惠政策”,“健全公共财政对民办教育的扶持政策”。很显然,对于资助的阶段性目标、如何资助以及以什么形式和方式配置资助金额,在全国范围内还没有宏观的、指导性的法规文件。

其次,资助政策的有效性和可持续性问题。政府和社会以什么样的方式来监督和评估资助金额的运用,以及如何保证政府资助政策的可持续性等,均是学界亟待研究的课题。

最后,公共财政资助政策的负面效应问题。我国民办高校适当引入了市场机制,灵活性和创新性较强,出现了一批富有特色的民办高校。不过日本的实践表明:实行公共财政资助是把“双刃剑”,财政资助的力度越大,私立高校发展的势头以及教育市场的占有率也就越大,但同时也带来了有关私立学校性质上的变化,即伴随公共财政资助的加大,作为私立学校所持有的优势即办学自主性将越来越弱。①包金玲:《日本私立学校公共财政资助政策特点及其启示》,《教育发展研究》2010年第20期,第46-51页。那么,在我国公共财政资助民办高校的起始之初,又该如何避免这类情况的出现,这还有待于思考。