唐代白银货币与中西交往

黄 维 周卫荣

众所周知,白银自唐以后进入中国货币领域并逐渐发展成中国古代最重要、最受欢迎的贵金属称量货币,不仅与中国社会本身的经济、文化发展有关,还与对外交往等外来因素的刺激有直接关系。

一 唐以前的白银

唐以前,中国并不以白银为货币。司马迁说,秦始皇统一六国后,明确规定珠、玉、龟、贝、银、锡等只用作器饰宝藏,不用作货币;春秋战国时期的银贝、银铲布以至汉武帝发行的所谓 “白金三品”,都不能说是真正意义上的白银货币。进入唐代,白银的社会地位逐渐变化,不仅用于器饰,而且更多地具备货币的一些功能,如履行支付、储藏等职能。在唐代,白银可用于军费、税赋、赏赐、进奉等大额支付,也可以货币或饰品的形式加以有价值地贮藏,作为财富和社会地位的象征。唐代白银货币地位的取得,与先秦两汉以来中西方文化交流的进一步加深以及唐代的经济文化有直接的关系。

随着早期中西方文化交流的逐步深入,西方使用贵金属的文化习俗,更进一步推动金银价值得到当时社会的认可。对早期陶器、青铜器的考古学研究表明①,中西方文化的交流很早就已经存在。先秦时期,特别是在中国北方的甘肃、内蒙、新疆等地的早期青铜文化中,各种金银器饰的使用成为其区别于中原文化的一个显著性标志。这些北方,甚至来自更远的中亚与西亚的早期青铜文化,直接或间接地保持与中国内陆地区的文化交流。最近的研究表明,北方地区的一些早期金银器,在技术和艺术风格上,受到了来自中亚、西亚甚至地中海地区的影响②。汉代张骞通西域,建立了中西方政治、经贸、技术、文化互相往来的正式官方通道。到了唐代,随着丝路贸易的进一步繁荣,中亚、西亚等地崇尚金银,并以黄金、白银为货币的贵金属文化习俗,也进一步影响了当时的中国社会,银币得以进入中国。就如青铜在先秦时期逐渐取得货币地位是以发达的青铜文化和青铜这种物质为根本一样③,唐代白银货币地位的取得,也需要有对这种金属价值认可的社会文化基础。

二 唐代社会经济和白银的用途

1.白银需求

唐代的社会经济环境,奠定了金银社会价值基础,促成白银向货币转变。农业和手工业的发展,促进商业和交通的进步。尽管中国早在四坝文化 (前1600-前1400年)就已出现银制品,但银器制作最成熟和鼎盛的时期是在唐代。一方面,由于炼银技术的提高,大规模开采银矿成为可能,从技术上保证了白银的供应。河南荥阳桃花岭银矿遗址,唐代已经开采⑤。浙江遂昌发现有古代银矿采冶遗址,早在唐代就开始采银⑥。据报道,可追溯到唐代的江西德兴市银山银矿遗址,是目前我国发现的面积最大、矿井数量最多、矿井形制最复杂、延续开采时代最长的银矿遗址,也是我国最早的银矿遗址之一。考古人员在方圆10多平方公里的范围内陆续发现了188个古代银矿采矿坑遗址。这些采矿坑有横坑、竖井、平巷、斜洞、盲井等,有的只有几米深,有的深二、三十米。唐 《贞观政要》卷二十六载: “贞观十年……宣、饶二州诸山大有银坑,采之极是利益,每岁可得钱数百万贯”⑦。元和初 (806年)唐代的银产量就达16万两之多⑧。另一方面,唐代社会经济繁荣,皇室贵族日常生活中大量使用金银器皿,贡奉和周边地区的交往等,使金银制造业得到极大发展。唐代盛行金银器 “进奉”之风,各地地方官员大肆以银铤、银盘、银碟、银瓶、银壶、银盆等进奉,名目众多、数量庞大。如宝历二年七月,户部侍郎崔元略将贮藏在左藏库的银铤及银器十万两、金器七千两转入内库,以供赏赐之用;昭宗乾宁元年,威胜军节度使董昌每旬进奉金万两、银五千铤⑨。这些因素,都促使社会对白银贵金属价值的普遍认同。1970年,西安南郊何家村唐代窖藏出土了大量金银器和金银钱币⑩,其银质文物种类丰富、数量众多,有各类食器、饮器、药具、舆洗器、日用器、装饰等,还有银质开元通宝、银铤、银饼、砝码银板、无字银板、波斯银币等。这些白银实物说明,白银的价值在当时已得到社会普遍认可。

2.白银用途的扩大

白银广泛用于赏赐。据史书记载,三国时期白银已用于赏赐。《三国志·魏书·三少帝纪(齐王芳)》:“赐银千饼,绢千匹,以光宠存亡,永垂来世焉。”到了唐代,白银用于赏赐的现象非常普遍。《旧唐书·本纪第二〇下》:丙辰,敕:“朕奉太后慈旨,以两司纲运未来,百官事力多阙,旦夕霜冷,深轸所怀。令于内库方圆银二千一百七十二两,充见任文武常参官救接,委御史台依品秩分俵。”《旧唐书·列传第九》:高祖闻而谓曰:“公清正奉国,著自终始,名下定不虚也。”特赐金银六百两、彩物一千段。《旧唐书·列传第四六》:则天大悦曰:“以前宰相皆顺成其事,陷朕为淫刑之主。闻卿所说,甚合朕心。”其日,遣中使送银千两以赐元崇。《旧唐书·列传第七七》:“寻遣赤心等归,与之帛十万匹、金银十万两,偿其马直。”《旧唐书·列传第一二三》:“伏闻陛下晨夜昵狎倡优,近习之徒,赏赐太厚。凡金银货币,皆出自生灵膏血,不可使无功之人,滥沾赐与。”《旧唐书·列传第一二五》:以漳王贤而有望,乃令神策虞侯豆卢著告变,言 “十六宅宫市典晏敬则、朱训与申锡亲事王师文同谋不轨,朱训与王师文言圣上多病,太子年小,若立兄弟,次是漳王,要先结托,乃于师文处得银五铤、绢八百匹;又晏敬则于十六宅将出漳王吴绫汗衫一领、熟线绫一匹,以答申锡。”《新唐书·列传第一四》:帝闻曰: “清以奉国,名定不虚。”特赉金银六百两、彩千段。《新唐书·列传第四七》:“谒告上冢,诏宰相诸司长官祖道上东门,赐锦袍,给千骑四人侍,赐银千两。元忠到家,于亲戚无所赈施。及还,帝为幸白马寺迎劳之。”《新唐书·列传第四九》: “陛下以告牒置弗推,后若反有端,臣请坐知而不告。”后悦曰:“前宰相务顺可,陷我为淫刑主,闻公之言,乃得朕心。”赐银千两。

白银除用于皇室馈赠外,还用于劳务报酬、生活开支及其他事务用度。《新唐书·列传第九二》:“又度支出纳,与太府交相关制,出物旬计,见物月计,符桉覆核,有御史以监董之,则财用不得回隐。延龄乃言掊粪土得银十三万两,它货且百万,已弃而获,皆羡余也,悉移舍以供别敕。”《新唐书·列传第一〇五》:“今所须脂盝妆具,度用银二万三千两,金百三十两,物非土产,虽力营索,尚恐不逮。”《唐摭言·卷三》:“新进士尤重樱桃宴。乾符四年,永宁刘公第二子覃及第;时公以故相镇淮南,敕邸吏日以银一铤资覃醵罚,而覃所费往往数倍。”

白银用于财富储藏。唐代于狄 《灵应录》陈太条:“……僧笑曰:我有白金五十铤,酬尔三年供养。因指庭中金樱树曰:此去造一佛堂,当有报应。言讫而去。陈谓之疯狂,故不信。至夜见一白鼠,雪色,缘其树,或上或下,久之挥而不去。陈言于妻子曰:众言有白鼠处即有藏,僧应不妄言。遂掘之,果获五十笏,其僧遂绝踪矣。”

白银还用于购买商品。《新唐书·列传第一一五》:“是时扬州围久,皮囊革带食无余,军中杀人代粮,才千钱。闻雄至,间道挟珍走军,以银二斤易斗米,逮糠籺以差为直。”《唐会要》卷五十一:“遣使诣西域。立叶护可汗。未还。又别遣使多赍金银钱帛。将历诸国市马。”

在唐代,白银开始履行货币职能,有大量的考古出土实物为证:

1956年12月,陕西西安东北郊第一砖瓦厂出土4件银铤,均呈长方形板状,铤上刻有铭文,其中第1件正面中部刻铭文一行,“专知诸道铸钱使兵部侍郎兼御史中丞臣杨国忠进”[11]。1958年,陕西西安南郊后村出土银铤3件,其中一件铤一侧刻一 “杨”字,另一侧刻 “打作匠臣杨存实作下作残银”12字[12]。1967年6月,陕西西安西郊西安电缆厂基建工地一座唐墓出土1枚银铤,为长条形,中间略有束腰,素面[13]。1970年春季,在河南洛阳化学制药厂出土银铤2件、银饼1件,其中一件铤正面有 “专知采市银使右兼文部尚书臣杨国忠进”铭文一行,背面上部有 “安边郡和市银壹铤伍拾两”铭文一行;下部有铭文三行:第一行 “专知官监太守宁远将军守左司卿 (御?)率府副率”,第二行 “充横野军营田等使赐紫金鱼袋郭子昂”,第三行 “天宝十二载十二月日”,银饼正面有铭文三行,第一行 “通州税口银纳官”,第二行 “朱义”,其下有一 “云”字,第三行 “贰拾叁两”[14]。文革期间,陕西西安南郊出土1件银铤,正面刻铭文两行:第一行 “河南府伊阳县天宝十二载窟课银壹铤伍拾两”,第二行 “天宝十三载五月日使光禄大夫守司空兼右相文部尚书崇玄馆大学士集贤院学士修国史上柱国卫国公臣杨国忠进”[15]。1977年11月,陕西西安东郊新筑公社枣园村唐代窖藏出土一件乾符六年银铤,正面錾字四行:“内库使王翱 文思使臣王彦珪 文思副使臣刘可濡 乾符六年内库别铸重卌两”,右侧錾 “匠臣武敬容”五字[16]。1975年12月,浙江长兴县下箬公社下莘桥南东侧发现一批唐代银器,其中有银铤3件,为束腰、船形[17]。1982年12月,江苏丹徒县丹徒乡丁卯桥出土唐代银铤20笏 (收回19笏),有3笏铤面墨书 “重伍拾壹两”字样[18]。

唐代白银用作货币已深入人心,以致当时已有盗铸金银货币的情形。《故唐律疏议》卷第二十六:【疏】议曰:“私铸钱者,合流三千里”。其 “作具已备”,谓铸钱作具,并已周备,而未铸者,徒二年。若 “作具未备”,谓有所欠少,未堪铸钱者,杖一百。若私铸金银等钱,不通时用者,不坐。

3.西域的银钱

在唐朝前期,曾有两次颁布赋役令,涉及到银钱征税,主要针对当时来自西域的内附蕃胡诸部。第一次是在武德七年 (624)[19],第二次是在开元二十五年 (737),《唐六典》卷三 《户部尚书》户部郎中员外郎条记载:“凡诸国蕃胡内附者,亦定户为九等。四等已(以)上为上户,七等已上为次户,八等已下为下户。上户丁税银钱十文,次户五文,下户免之。附贯经二年已上者,上户丁输羊二口,次户一口,下户三户共一口。无羊之处,准白羊估,折纳轻货”[20]。对于唐前期赋役令中纳银钱的具体对象,有不同的看法。如加藤繁认为纳银钱的是当时的大食国 (含波斯)、天竺、高昌、龟兹诸国[21]。而王义康则认为,开元二十五年的赋役令,是在突厥等民族内迁的背景下制订的,税银钱与突厥等民族有关[22]。不论如何,以银钱征税赋役令的颁布,说明白银已具备货币职能,而且被政府认可。关于西北地区使用白银货币的情况,还有其他记载。根据唐玄奘赴西域取经,途经河西地区的见闻,“凉州为河西都会,襟带西蕃。葱石诸国,商侣往来,无有停绝……散会之日,珍施丰厚,金钱、银钱、口马无数。”[23]

当时的西域诸国有使用金银的习俗,并以白银作为货币与中亚、西亚交往。唐朝与西域、中亚等西方国家的接触使得银钱用于税收和商品交换。有人认为,由于唐政府无铸造金银钱的记载,而且禁止私铸作为货币流通,上述这类金银钱应是外国传入,其中银币则主要是波斯萨珊银币[24]。

唐朝与吐蕃的贸易和交往,使用白银。公元7世纪前期,松赞干布统一青藏高原诸多部落,在西藏建立吐蕃王朝,以逻些为都,并于唐贞观八年 (634)首次派遣使者到长安,至贞观十五年 (641)文成公主入藏后,唐朝与吐蕃民间贸易开始活跃起来。唐与甘肃、青海等西域国家的交往进一步加深,沿途形成甘州、瓜州、陇州和赤岭以及逻些这样的贸易中心,吐蕃向唐朝输出牛马羊、黄金、白银、药材、宝石等,以换回茶叶、丝绸、纸等物品,除了以物易物的交换外,还大量使用金、银货币。

三 唐代的对外贸易和中西交往

唐代以长安为中心,在全国各地设置驿路,与中亚各国通过陆地和海上 “丝绸之路”保持紧密联系。根据学术界对 《新唐书·地理志》、《元和郡县图志》、 《太平寰宇记》、《资治通鉴》、《大唐西域记》等史籍的详细考证,从8世纪开始,中国人往返中亚,大多取丝路南道之进出葱岭,即走于阗或疏勒—葱岭—骨咄道;公元9世纪以前,中亚东来道路西起木鹿 (谋夫),东汇碎叶。从碎叶可至安西 (龟兹)和庭州,然后东经西州、沙州,沿河西走廊东至中原[25]。在唐初,陆路交通继承了汉代以来的丝绸之路,与中亚及阿拉伯国家交往,每年有大量的商人往返于中亚、西亚与中国,各国商人带着香料、药材、珠宝等用于交换中国的丝织品、瓷器和茶叶,他们习惯使用金银货币,银币也就很自然地用于支付给中国商人。唐朝对陆上丝绸之路的经营十分重视,当时的北方地区为突厥人控制,其中西突厥联合拜占庭攻击波斯。唐太宗初年,唐军击退了东突厥的连年侵扰,但是,活跃在阿尔泰山以西的西突厥势力仍很强大,他们阻断丝绸之路,并支持高昌劫掠来往商旅和使者。贞观十三年 (639),唐太宗出兵高昌,次年在该地设都护府,后又迁至龟兹,统领龟兹、碎叶、于阗、疏勒四镇,史称 “安西四镇”,保证了丝绸之路安全和正常商贸往来。新疆出土的波斯萨珊银币和拜占庭金币,成为当时中西商品交换和贸易往来的最直接见证。

安史之乱以后,海洋交通与贸易得到更大发展,中国与西方世界的经贸往来进一步扩大,当时经由东南沿海已能通达印度洋和波斯湾,借助海上航线,中国与南亚、中亚各国的商业活动更加密切。唐代宰相贾耽撰 《海内华夷图》中记录了广州通海夷道[26],是8、9世纪世界最长的远洋航线,也是唐朝最重要的对外贸易海上交通线[27]。据苏莱曼 《中国印度见闻录》,唐末在广州从事贸易活动的外国人最多时有12万人以上,外商足迹遍及中国水陆交通发达城市,促使当地商品贸易和经济兴盛。

《通典·边防典》[28]列举的与唐有互相往来的国家和地区有300多个,包括周边少数民族政权,与唐有藩属关系的国家和独立政权,甚至更为遥远的国家。

唐朝与中亚、西亚等地的商贸往来密切,波斯、东罗马、阿拉伯、非洲等国商人,都通过丝绸之路进入中国内地。贞观十七年,东罗马派使者携带玻璃、宝石等物来到唐朝,当时唐太宗回赠了大量的绫绮。丝绸之路上也有大量阿拉伯人,唐代大食国 (阿拉伯帝国)的使臣进行朝贡贸易不低于40次。西域和中亚的商人,来唐朝经商的就更多,有的直接在长安开设店铺、商行做买卖,这些人被称作 “蕃客”或 “胡商”。有的 “蕃客”在长安放贷,由于当地借钱人拖欠贷款,引起经济纠纷,于是唐朝政府下令内地商人与 “蕃客”,除准敕互市外,不得 “辄与蕃客钱物交关”,以前的欠债由府县一级政府来解决[29]。

四 波斯银币在唐朝

波斯与中国往来最繁频,对当时的影响也最深远,波斯商人曾是丝绸之路上与中国最多的贸易者。他们多次来到长安,携带大量的宝石、马、狮子、大象等西方物产,甚至有的在中国定居。唐代的对外贸易让西方商人将中亚等地的银币带入,促使中国也开始用白银作为货币。要说最早入华的外国白银货币,可能是波斯的银币。关于这一问题,彭信威先生认为,外国货币在纪元初世纪便随着中外物资的交流而流入中国,这其中便有波斯的银币,而白银自唐代起在支付上逐渐取得重要性,则可能是受到了中亚的影响[30]。这种看法是很有道理的。1915年,英国人斯坦因 (Stein)首次在新疆吐鲁番发现波斯萨珊王朝银币,建国以后,在新疆、青海、河南、山西、陕西和广东等地,多次发掘出土波斯萨珊王朝银币。根据吐鲁蕃出土高昌王朝的一些文书的研究,以及发现的波斯萨珊王朝银币,说明萨珊银币已在当时的高昌王国广泛通行[31]。从北朝至隋唐时期,波斯萨珊银币流入中国西北地区,这与中亚粟特商人在中国从事丝绸及其他贸易时使用波斯萨珊银币有关[32]。有的学者还直接指出,丝绸之路沿线发现的大量萨珊波斯银币,是粟特商人带来[33],粟特人在与中国的交易中使用萨珊银币[34]。

波斯在秦汉时期称为安息,公元226年建立萨珊王朝 (史称波斯)。公元3-7世纪,波斯银币成为丝绸之路沿线国家的国际通用货币。在公元5-6世纪,波斯曾多次派使者来华,特别是萨珊王朝时期,中国与波斯的经济往来尤为密切,在中国历次发掘出土的外国古币中,也是以波斯萨珊银币最为多见[35]。陆上丝绸之路的兴盛,成为中亚银币大量输入中国边疆地区的主要原因。而随后海上丝路贸易的兴起,进一步使得更多西方银币来到中国。这些输入中国的萨珊银币,主要作为通货、随葬品、宝物和贡物[36][37]。

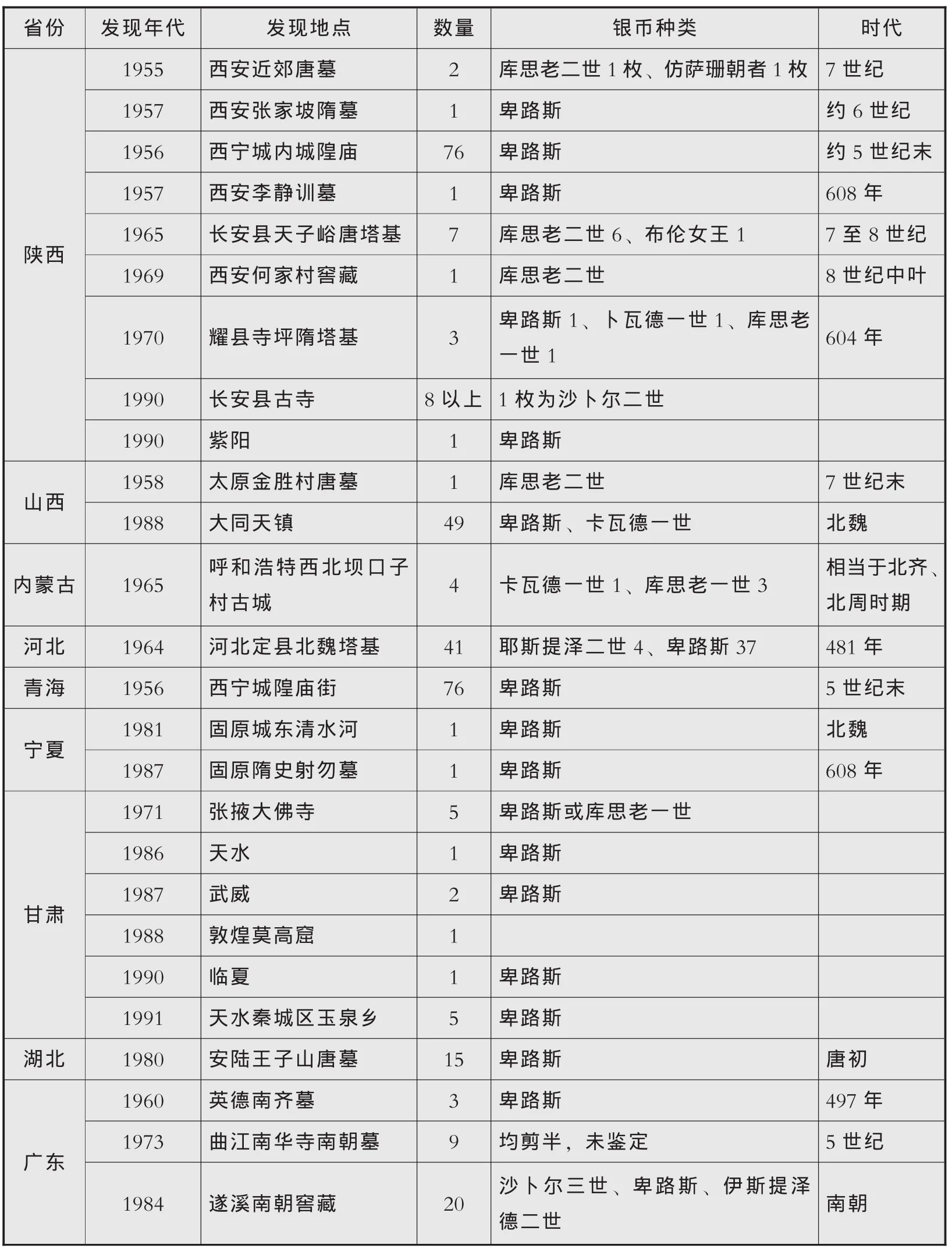

唐及唐以前萨珊银币发现情况[38](不完全统计):

?

?

五结语

唐代白银用作货币,是由多方面因素促成的。首先,自秦汉以来,人们对白银的贵金属身份和价值的认识不断深化;其二,白银的开发和冶炼技术不断提高,银产量的增加,保证了白银的供应;其三,唐朝社会思想开放,兼收并蓄的文化,使其接受了西域、中亚等国用白银作货币的概念。其四,唐代社会经济发展本身,也需要有较铜钱价值更大的交易媒介产生。

作为一种贵金属,白银本身就是财富,在白银的价值为社会普遍接受后,无论其以什么形态出现,客观上都能用于支付、流通或储藏。所以,唐以后,虽然白银货币在中国社会有着举足轻重的影响,但直至1933年废两改元,一直以银两计重方式使用,不仅没有像古波斯等西方国家那样形成贵金属铸币体系,也没有能完全取代铜钱的功用,这有中国社会经济本身的因素,也有文化的因素。

注释:

① 付宁:《史前至12世纪中国北方地区的东西文化交流——以考古发现为主进行的探讨》,内蒙古大学博士学位论文,2007年,1-94页。

② 黄维等著:《马家塬墓地金属制品技术研究——兼论战国时期西北地区文化交流》,北京大学出版社,2013年,82-97页,205-223页。

③ 周卫荣:《试论我国古代青铜货币的起源》,载周卫荣、戴志强等著:《钱币学与冶铸史论丛》,中华书局,2002年,141-151页。

④ 梁方仲:《中国历代户口、田地、田赋统计》,上海人民出版社,1980年,第6页。

⑤ 荆三林:《浮戏山丛考》,巩县文史资料抽印本,1986年10月,第24页。

⑥ 齐岩辛,邹霞,陈美君,许红根:《遂昌古代银矿遗址采矿历史及矿业工艺探讨》,《科技通报》,2012年第28卷第1期,69-73页。

⑦ [唐]吴兢编著:《贞观政要》,上海古籍出版社,1984年,212页。

⑧ 关于唐代银产量,历代有较多文献记载,在此参考夏湘蓉,李仲均,王根元编著:《中国古代矿业开发史》,地质出版社,1980年,79-82页。从元和初至宣宗大中元年 (847),产银量增加约44%。

⑨ 关于唐代进奉金银器的种类、规模、数量,可参见卢兆荫:《从考古发现看唐代的金银 “进奉”之风》,《考古》,1983年第2期,173-179页。

⑩ 陕西省博物馆、文管会革委会写作小组:《西安南郊何家村发现唐代窖藏文物》,《文物》1972年第1期,30-42页。

[11]李问渠:《弥足珍贵的天宝遗物——西安市郊发现杨国忠进贡银铤》,《文物》,1957年第4期。

[12]朱捷元等:《西安南郊发现唐 “打作匠臣杨存实作”银铤》,《考古与文物》,1982年第1期。

[13]王长启:《金开元》,《陕西金融·钱币研究》,1991年第11期。

[14]苏健:《洛阳隋唐宫城遗址中出土的银铤和银饼》,《文物》,1981年第4期。

[15]秦波:《西安近年来出土的唐代银铤、银板和银饼的初步研究》,《文物》,1972年第7期。

[16]保全:《西安东郊出土唐代金银器》,《考古与文物》,1984年第4期。

[17]夏星南:《浙江长兴县发现一批唐代银器》,《文物》,1982年第11期。

[18]丹徒县文教局、镇江博物馆:《江苏丹徒丁卯桥出土唐代银器窖藏》,《文物》,1982年第11期。

[19]《旧唐书》卷四八 《食货志上》,中华书局标点本,1975年,2088-2089页。

[20]《唐六典》卷三 《户部尚书》户部郎中员外郎条,中华书局,2005年,77页。

[21](日)加藤繁:《唐宋时代之金银研究》,台湾新文丰出版股份有限公司,1974年,84页。

[22]王义康:《萨珊银币东输与唐代突厥内附诸族》,《中国历史文物》,2010年第1期,61-69页。

[23]《大慈恩寺三藏法师传》,中华书局,1983年,134页。

[24]王义康:《中国境内东罗马金币、波斯萨珊银币相关问题研究》,《中国历史文物》,2006年第4期,43页。

[25]许序雅:《唐代丝绸之路与中亚历史地理研究》,西北大学出版社,2000年,25-63页。

[26]欧阳修,宋祁:《新唐书》卷四十三下 《地理志》,北京:中华书局,1987年。

[27]李庆新:《唐代南海交通与佛教交流》,《广东社会科学》,2010年第1期,119页。

[28](唐)杜佑撰:《通典》,中华书局,2004年。

[29]《册府元龟》 卷999《外臣部》 “互市条”。

[30]彭信威著:《中国货币史》,上海人民出版社,2007年,173页,237页。

[31]钱伯泉:《吐鲁番发现的萨珊银币及其在高昌王国的物价比值》,《西域研究》,2006年第1期,29-37页。

[32]康柳硕:《波斯萨珊银币在中国西北地区流通的若干问题》,中国钱币学会编:《中国钱币论文集(第五辑)》,中国金融出版社,2010年,464-474页。

[33]荣新江:《波斯与中国:两种文化在唐朝的交融》,《中国学术》,2002年第4期,商务印书馆,2002年,56-76页。

[34](美)韩森:《钱币及其他形式的货币在丝绸之路贸易中的位置》,上海博物馆编:《丝绸之路古国钱币暨丝路文化国际学术研讨会论文集》,上海书画出版社,2011年,124页。

[35]夏鼐:《综述中国出土的波斯萨珊朝银币》,《考古学报》,1974年第1期。

[36]孙莉:《萨珊银币在中国的分布及其功能》,《考古学报》,2004年第1期,35-54页。

[37]杨洁:《论流入中国的波斯萨珊银币的功能——以吐鲁番出土银币为例》,《中国社会经济史研究》,2010年第2期,7-11页。

[38]学术界对唐和唐以前关于中国境内出土的波斯萨珊银币资料已多有论述,且研究较为成熟,在此列举具有代表性者,以期对萨珊银币情况有一总体了解,具体可参见以下文献。注[35],91-107页;注[36];康柳硕:《中国境内出土发现的波斯萨珊银币》,《新疆钱币》,2004年第3期;注[37];张忠山主编:《中国丝绸之路货币》,兰州大学出版社,1999年,56-60页;戴建兵,王晓岚,陈晓荣著:《中外货币文化交流研究》,中国农业出版社,2003年,68-73页;山西大同天镇发现的萨珊银币材料见:张庆捷,刘俊喜:《北魏平城波斯银币与丝绸之路几个问题》,上海博物馆编:《丝绸之路古国钱币暨丝路文化国际学术研讨会论文集》,上海书画出版社,2011年,199-209页。